最近正在播的劇《夢華錄》23集有這么一個橋段,男主顧千帆用寶劍切黃河鯉魚給賓客們制作魚膾,劇中體現(xiàn)的是所謂“魚劍雙絕”。

然后有網(wǎng)友借此做科普,提醒大家生吃淡水魚一定要特別注意,能不吃盡量不吃,否則極有可能感染肝吸蟲病。

肝吸蟲是我國感染率最高的寄生蟲之一,它在人體內(nèi)可以長期存活,最長可達二三十年,感染者中約1/3沒有明顯癥狀。但其他的,輕則發(fā)熱頭痛、不欲飲食,重則肝膽出現(xiàn)嚴重問題,直至死亡。

就目前而言,廣東廣西等魚生盛行的地區(qū),肝吸蟲病的感染率顯著高于其它地區(qū)。其中,廣州肝吸蟲的感染率為10%,而吃魚生最為出名的順德地區(qū)感染率則高達50%。

這是很好的科普,當然沒問題。

然而,從事食品研發(fā)的大V、知名中醫(yī)黑松鼠“云無心”轉(zhuǎn)發(fā)后,這畫風竟然有了那么一絲絲詭異:

云無心的意思很明確,古人不會在意吃魚生導致肝吸蟲病,因為第一,許多人活不到出現(xiàn)嚴重癥狀;第二,古人把那些癥狀叫“疑難雜癥”,不會懷疑到若干年前吃過的魚生上面去。

果真如此嗎?

如果說,一個人十多歲的少年時代經(jīng)常吃魚生,就按十五歲算,以潛伏三十年發(fā)病、去世來算,這人在四十五歲死亡。云無心的第一層意思很明顯,古人普遍低齡,活不了多久,壓根等不到肝吸蟲病發(fā)作就早已死亡了。

這倒是符合現(xiàn)代人對古代的刻板印象,也符合現(xiàn)代人對最為切近的“古代”清末及民國的印象(恰恰是百年戰(zhàn)亂、外地入侵時期),但是是不是一直如此呢?

答案是否定的。

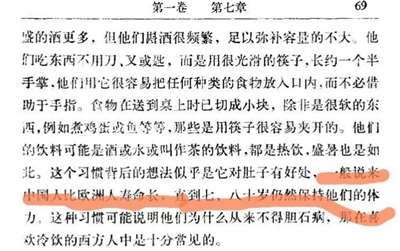

其實,在非戰(zhàn)亂年代,古人的壽命還挺長的。明朝《利瑪竇中國札記》是這么記載的:“一般說來,中國人比歐洲壽命長,直到七八十歲仍然保持他們的體力。”

這是一個在中國生活了多年的歐洲人的印象與對比,算是一個初步的定性。

這就是說,雖然有夭折的嬰兒,有得病或各種意外死亡的青壯年,但有足夠的人群可以活到肝吸蟲病爆發(fā)的年齡。

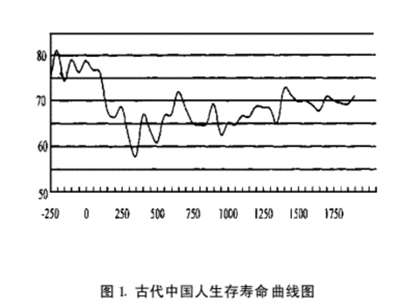

另一個佐證,《古代中國人壽命與人均糧食占有量》一文中選取了秦漢到明清兩千余年五千余人的生存壽命資料,這些人均來自正史、地方志、族譜等文獻資料,且系正常死亡有明確的生卒年月(剔除神話色彩較重的人物),最終得出下圖,這也反映了“人生七十古來稀”的描述是準確的。

雖說,從統(tǒng)計學的角度,因為選取的人都是有名有姓的,全民的平均壽命應該比這要低,但是,這也足以證明“云無心”的那第一點純屬張口就來。

第三個佐證,江蘇省連云港市東海縣溫泉鎮(zhèn)尹灣村出土的尹灣漢墓簡牘之“集簿”部分表明:漢代東海郡139.4萬人中,80歲以上老人33871人,占比2.424%,可與之對比的是,我國第六次人口普查80歲以上老人占比1.57%;90歲以上老人11670人,占比0.835%,我國第六次人口普查90歲以上老人占比0.15%;另,該地區(qū)新生兒出生每年增加約3.2%。

嗯?“活不到出現(xiàn)嚴重癥狀”,這話從何而來?不會是臆想+腦補吧?

第二條就更為有意思了,“古人把那些癥狀叫做‘疑難雜癥’”,意思很明確,中醫(yī)把自己治不了的一股腦地歸為“疑難雜癥”,然后就可以想怎么糊弄就怎么糊弄了。

《三國志·魏書二十九》開篇記載的就是華佗的故事,其中有一段是這么寫的:

廣陵太守陳登得病,胸中煩懣,面赤不食。佗脈之曰:“府君胃中有蟲數(shù)升,欲成內(nèi)疽,食腥物所為也。”即作湯二升,先服一升,斯須盡服之。食頃,吐出三升許蟲,赤頭皆動,半身是生魚膾也,所苦便愈。佗曰:“此病后三期當發(fā),遇良醫(yī)乃可濟救。”依期果發(fā)動,時佗不在,如言而死。

說的很明確,就是是魚膾導致的寄生蟲病,華佗給他催出了蟲,也說這病之后會復發(fā)(可能是蟲尚未催干凈或身體需要調(diào)理),但如遇良醫(yī)可救。

這就證明當時的有醫(yī)生已經(jīng)認識到了寄生蟲、人的某些疾病與吃生魚片之間的關(guān)系,并且有辦法可治,而這樣的良醫(yī)從語氣看并不獨華佗一人。

華佗是什么時候的人?三國時期,與魏武曹操同時代,約公元145年-208年。這可是兩千年前的古代啊!

當然了,更早的《黃帝內(nèi)經(jīng)》、《傷寒雜病論》、《金匱要略》等都有關(guān)于寄生蟲病的記載,就像網(wǎng)友評論的那樣:“古人早就知道有寄生蟲,只不過沒分的這么細”,“人吶,還是謙虛點好,虛心才使人進步”。

南方日報2016年還有過一篇報道,講的是一名女孩每天莫名發(fā)燒,輾轉(zhuǎn)多家醫(yī)院都沒找到病因、也沒治好。后來是白云區(qū)人民醫(yī)院院長根據(jù)中醫(yī)典籍、第一次開出中藥的反饋及病人最新反饋的過往飲食綜合得出這是寄生蟲病,然后繼續(xù)調(diào)整組方,同時建議到診治寄生蟲病更權(quán)威的中山一院檢查,最終發(fā)現(xiàn)是肝吸蟲病,之后女孩繼續(xù)服用周醫(yī)生開出的中藥,直至痊愈。

這是中醫(yī)典籍兩千年后依然發(fā)揮作用的小例子。

當然了,那些張口就來,一腦門子就知道黑中醫(yī),壓根沒一點實事求是精神的人的“病”,或許并不是態(tài)度問題,也并不是智商問題,用一位網(wǎng)友的話來說:“是器質(zhì)性的:臀錯位,脊缺如”。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號