教育部網站5月17日消息,教育部發布《關于成立教育部中國書法教育指導會等三個教育指導委員會的通知》。

通知里說,為貫徹落實總書記關于弘揚中華優秀傳統文化的重要批示指示精神,……切實加強中國書法、武術、戲曲教育工作,……進一步傳承發展中華優秀傳統文化……,推進中國書法、武術、戲曲進校園、進課堂,……經研究,決定成立教育部中國書法教育指導委員會、教育部中國武術教育指導委員會、教育部中國戲曲教育指導委員會。

通知最后,要求各地、各學校要積極支持這三個教育指導委員會的工作,委員所在單位要為委員相關工作提供必要保障。

是的,中國的書法、武術、戲曲的確需要傳承發展,這些都是中華優秀傳統文化。說到中華優秀傳統文化,筆者自然而然地還會想到中醫,中醫藥是我國優秀傳統文化中的瑰寶,如果要為這幾項優秀傳統文化的傳承發展的重要性排個序,筆者認為中醫比書法武術戲曲更重要、更急迫。

健康十分重要,少年強則國強。

尤其是,經過了2003年非*典以及2020年新冠的“磨練”,我們更加認識到了中華醫藥的重要性。張伯禮院士、仝小林院士等等中醫藥界標桿人物都多次強調中醫藥教育要從孩子抓起。

那么,在成立書法、武術、戲曲教育指導委員會的時候,是不是還可以成立一個中醫教育指導委員會呢?

“推進中醫藥文化進校園”早在2016年便在進行。

2016年以來,教育部與國家中醫藥管理局等24個部門共同開展了“中醫中藥中國行——中醫藥健康文化推進行動”,將中醫藥文化進校園作為行動重要內容之一加以部署推動。

2019年10月,《中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》指出:把中醫藥文化貫穿國民教育始終,中小學進一步豐富中醫藥文化教育。

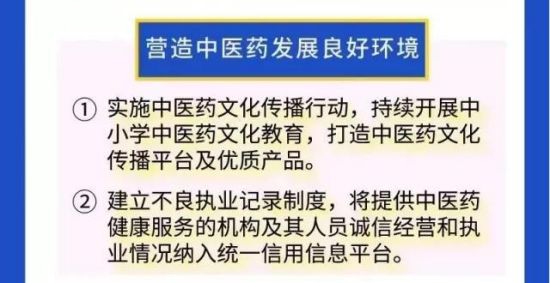

2021年2月,國務院辦公廳印發《關于加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知》里明確指出:實施中醫藥文化傳播行動,持續開展中小學中醫藥文化教育。

“十三五”期間,各地開展中醫藥文化進校園活動2.2萬余場,進一步增進了青少年對中醫藥的認知和認同。

2020年6月,由兩位國醫大師主編、有超強專家指導委員會陣容的《全國中小學中醫藥文化知識讀本》正式發行。張伯禮院士在去年11月一次采訪中表示,目前中醫藥讀本課程已經進入很多中小學。

成績不少,但實際上還是遠遠不夠的。

一直關注“中醫藥文化進校園”的全國政協委員、北京中醫藥大學教授張其成經過調研走訪,發現中小學中醫文化教育存在一些問題,主要概括了三點,在今年的兩會上,他也提出了相關的建議。

一、部分語文必讀課文存在對中醫藥不正確的評價和描述。

如高中語文必讀名著《吶喊自序》中那句“中醫不過是一種有意的或無意的騙子”(魯迅先生的這句話后來成為中醫黑們最常引用的一句名人名言,但魯迅先生的這句話是有背景的,他反對的也是庸醫。從日本仙臺學西醫回國后,他慢慢改變了對中醫的態度,體現在兩個方面,一是他不斷整理收集中國古代的醫藥典籍,二是他在日記中不斷記錄自己利用中醫中藥治療疾病的經歷。)

張其成教授建議對引起學生產生誤解或抵觸的必讀課文做必要的刪減或注解。

二、語文必修教材的古詩文中缺乏中醫經典原文。

現行“部編本”語文教材,文言文篇目的比例大幅提升,不過沒有一篇中醫經典文言文。中醫即生活,其實,在中國優秀的古詩詞文化中,就有不少和中醫藥有關,比如在今年第六季第九場中國詩詞大會上,張伯禮院士出的那道題:那一句詩詞與防疫風俗有關,答案是宋代詩人王安石的《元日》中的“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇”。從現場答題情況來看,這道題答得可能并不理想。

張其成教授還說,中醫經典著作如《黃帝內經》,其中就有不少篇章具有較高的文學價值、深邃的哲學智慧和健康養生理念。他建議初高中階段選取《黃帝內經》以及《大醫精誠》等中醫經典原文作為語文必讀課文;選取《后漢書·華佗傳》、《傷寒論自序》等原文作為語文選讀課文。

三、“中醫藥文化進校園”缺乏物質保障和中醫專家資源。

這點筆者深以為然。無疑,我們確實看到有些地方“中醫藥文化進校園”活動辦得相對多一些,好一些。比如,在中醫藥文化資源、范圍都比較好的廣州、天津、北京還有安徽的一些中小學等,但是筆者孩子所在的小學,幾年來未曾舉辦過一次相關的活動(坐標:西北最大的城市市區一所小學),多少也能反映出一些真實情況。

前文提到的王安石的《元日》,這首詩是小學必學課文,但是語文老師在給孩子們講解這首詩的時候,大體不會講到中醫藥防疫知識上去,筆者的孩子便已學過這首詩,但是他并不十分清楚這里面的中醫藥防疫知識,因為老師并沒有講到。

那么,張其成教授建議的為中小學劃撥“中醫藥文化進校園”專項經費以及配備中醫專家資源對于真正落實“中醫藥文化進校園”十分重要。

借著張其成教授所提的三點問題以及建議,筆者更感覺到,如果教育部聯合國家中醫藥管理局,也成立一個教育部中國中醫教育指導委員會,對于推進“中醫藥文化進校園”應該會大有裨益吧。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號