中華文化

《毛主席是我們家里人——中國56個民族人文情懷影像紀實》

毛澤東,未來的中華民族的人文始祖

一個毛體書法家眼中的文化毛澤東與毛澤東文化

文化毛澤東與毛澤東文化 2013年,是中國、乃是世界人民的偉大領袖毛澤東主席誕辰120周年,也是他老人家逝世37周年。 在新形勢下,筆者謹以此文紀念他。并與大家共同學習、探討“文化毛澤東與毛澤東文化”。 一,文化毛澤東 文化毛澤東 毛澤東文化。 這是兩個相關而又不同的概念。它的中心詞互換為定語,內容有別。前者重在講人,后者重在講文化。

文物專家:中國近20年文物破壞甚于“文革”

謝辰生:很遺憾,中國對文物破壞最嚴重的時期不是“文革”,而是上個世紀90年代以后,此起彼伏,到現在都沒有結束,這種破壞的程度比“文革”時嚴重。盡管中央一再強調,還是沒有剎住這股風。 1991年拍攝的濟南老火車站,一年后老火車站被拆除。 荊強供圖 著名文物專家謝辰生。 南都記者 劉佳 攝 濟南老火車站局部。 荊強供圖 眼下,山東濟南正在重建此

談商鞅“以刑去刑,至德復立”的社會理想

彭國翔:全球對話時代的儒家之“心”

張文木:讀《大學》,兼談改進我們的學風

總有人想為秦檜翻案

翟玉忠:中國有通天人之際的大學問

韓德強:中國文化不能再謙虛了

自由蒸發卻為何? 近來,不斷傳來官員失蹤的故事。 有朋友不解:當了這么大的官,年紀也都五、六十歲了,怎么還不明白日子是怎么回事呢?隱姓埋名,移居國外,就算憑國內撈的錢能好吃好喝一輩子,又怎么樣?吃能吃多少?玩能玩幾個?沒有了親戚朋友,沒有了你牽掛的人和牽掛你的人,沒有了愛恨情仇,沒有了事業功名,沒有了家鄉祖國,這人活著,跟豬還真沒有什么區別了。 這位朋友經商多年,小有收

賀敬之題名的新疆首家民辦紅色博物館獲批正式掛牌

8月1日上午,由著名詩人賀敬之親筆題寫館名的新疆首家民辦紅色記憶博物館——新疆新輝紅色記憶博物館正式掛牌,曾擔任毛主席警衛員的柏靈等幾十位老一代革命工作者專程前往表示祝賀。消息稱新疆電視臺還將其作為群眾路線教育基地,并將與8月15日到此舉辦活動。這個民辦紅色博物館,從此取得了完全的合法地位。(據中國日報等)

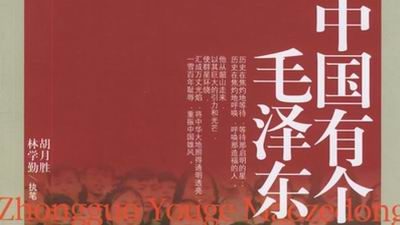

三部門向青少年推薦《中國有個毛澤東》等優秀圖書

新華網北京8月8日電 中央宣傳部、教育部、共青團近日下發通知,決定向全國青少年推薦包括《中國有個毛澤東》等100種優秀圖書、100部優秀影視片。根據通知,全國省會城市大型書城和新華書店要設立專區專柜,集中展銷推薦圖書和影視片光盤。(據新華網)

以史為鑒:中國難纏的士族豪強問題

從整個華夏歷史來看,士族始終以自身利益為核心,欺壓寒族,蔑視皇權,對中國的發展起到了極大的阻礙作用。由于士族的存在,皇室的權利得到了極大的削弱,政令不能通達,致使中國只能處于大范圍一統、小范圍割據的尷尬局面,為王朝的分裂埋下了禍根。鑒于士族豪強勢力的坐大,嚴重威脅了中央政權,中央政權為了穩固自己的統治,不得不對地方豪強大族勢力進行嚴厲的打擊,甚至滅族,至血流成河。豪強之小私擅天下之利必失天下,皇權之大私亦擅天下之利也必失天下,以皇權之大私嚴治士族豪強之小私,無論多么殘酷,一樣失天下,終無濟于事。除了人民大眾及站在他們這一邊的政治家之外,以私利為根本的官僚們可能嗎?是以此題對他們無解。

毛澤東對中國社會主義文化發展道路的探索與貢獻

毛澤東在中國新文化建設中表現了高度的文化自覺與文化自信,確定了文化為人民服務的發展目標,成為中國社會主義文化發展道路探索的歷史起點。毛澤東關于文化建設思想,對文化強國目標的追求以及繁榮文化的舉措,有著重要指導與借鑒意義。

郭松民:道德講堂成為抵御宗教勢力迅速擴張的橋頭堡

宗教勢力,在農村的迅速擴張正成為一個令人擔憂的現實。從歷史的經驗看,宗教勢力通過提供一部分社會服務掌握了群眾之后,往往會開始干預政治事務。而這些空白地帶是隨著農村集體經濟的解體、城市“單位”的瓦解而出現的,而道德講堂的出現,將在很大程度上填補這些空白。

陳柏峰:基督教傳播與中國宗教再認識

其它各種宗教信仰大多只是農民臨時求助的對象,屬于輔助性宗教。農民最初信仰的是作為輔助性宗教的基督教,期望它解決他們人生遇到的問題,但基督教卻會給他們一整套生活意義系統,并摧毀農民原有的根本性宗教體系。

劉仰:道德宣傳的生活化與儀式化

對于中國共產黨執政下的中國社會,道德建設應更多借鑒中國傳統的世俗方式,而非西方的宗教方式。針對社會精英群體的道德儀式,細節上也應更多借鑒傳統的“禮儀”,而非西方宗教的技巧。同時,對于黨員干部,研討不道德人物、批評不道德行為,也有助于道德凈化。

文化撥亂反正 必須直面西強我弱的具體態勢

我們的文化在這里應扮演什么角色?如何保持共產黨的純潔性?尤其重要的是,如何保證青年黨員的純潔性?沒有新一代具備遠大理想的青年和黨員,社會主義的事業就難以為繼。如何保證共產黨自我換血的能力,這是中華民族到底是偉大復興、還是墮入懸崖的關鍵。

崇高與偉大——毛澤東的思想魅力與價值追求

作為政治領袖,毛澤東處變不驚,總能縱覽國際風云,準確判斷世界的發展形勢,從而為中國謀求戰略空間:作為民族的代表,他不仰大國鼻息,維護國家尊嚴的決心堅如磐石,真正實現了讓中國人民站起來的愿望。他的威嚴與親和力如影相伴,從而贏得了非同一般的威望。

光明日報:破除洋教條 倡導中國化

因為人民群眾,尤其實踐著的基層民眾的狀態、傾向和愿望,是時代和現實的本質所在。民間即實際, 沒有民間,時間和空間就都是抽象的;民間化,其實也就是理論和實際的結合過程,沒有民間化,就沒有真正的理論與實際相結合。

王小東:從某些人相信朱元璋是白種人看他們智商人品的上下限

公有制:生產資料還是公權力?——從《擊壤歌》談起

“堯時有壤父五十人,擊壤于康衢,或有觀者曰:大哉,堯之為君也。壤父作色曰:吾日出而作,日入而息。鑿井而飲,耕田而食。帝力于我何有哉!”《擊壤歌》可能是中國最早的無政府主義宣言。“帝力于我何有哉!”從根本上否認公權力的價值。

俠:一種文化人格的歷史流變

俠早已成為一種泛化的精神氣概與處世風范,沉淀在一代代炎黃子孫的民族文化心理結構中,俠文化更是作為中國文化的獨特產品而閃耀世界。從某種意義上講,俠的人格魅力在當今時代有增無減,這從如今武俠文學、影視的高度繁榮可見一斑。筆者以為,無論是中華文化傳承與創新,還是針砭矯正社會時弊,抑或塑造理想人格模式,俠的當代價值都是圭璧連城的。

無論是亂世,還是治世,俠都如影隨形地出沒世間,與中國歷史和文化伴隨始終,正如章太炎在《儒俠》中的評價:“當亂世則輔民,當治世則輔法”,俠在二十一世紀的當代中國依然大有可為。

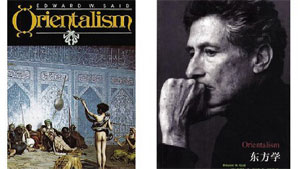

從后殖民的視角看西方文化對東方文化的沖擊

全球經濟一體化帶來了強大的文化沖擊。本土文化在強勢經濟的壓力下出現了許多問題。后殖民理論用其獨特的視角揭示出文化殖民的種種表現。運用后殖民理論不僅有利于更進一步看清“文化霸權”的實質,而且可以幫助第三世界的人們面對現實,夯實民族文化的根基。在文化沖擊的態勢中應該重視文化、增強理解、提高民族文化認同感以應對文化沖擊的挑戰。

西方文明的膨脹過程也是一個文化殖民的過程,全球化的積極響應者是西方,占主導地位的是西方文化,在這場不見硝煙的文化斗爭中要步步為營,努力提升民眾對本土文化的認同感;要把握分寸,因為稍有不慎可能全盤皆輸。