1993 年,湖北省荊門市郭店一號(hào)楚墓出土了一篇讓人大惑不解的戰(zhàn)國文獻(xiàn)《太一生水》。北京大學(xué)哲學(xué)系的許抗生教授這樣描述初讀此文的感受:“我感到這一篇文字很奇特,它所表達(dá)的思想幾乎在現(xiàn)在的先秦諸子百家思想中從未遇見,是一種十分新穎的與眾不同的思想。它雖可屬于道家的著作,但它的宇宙論思想既不同于《老子》《列子》《莊子》,也不同于《黃老帛書》的思想,而是一種到目前為止在先秦哲學(xué)文獻(xiàn)中尚未見過的新宇宙論思想。所以它的發(fā)現(xiàn)在中國哲學(xué)史上有著十分重要的意義。”①

許教授指出了《太一生水》“所怪”之處,就是它的宇宙論。即《太一生水》的前半部分。

《太一生水》不長,我們將全文抄錄如下,其簡序按裘錫圭先生的意見作了調(diào)整,并用了裘先生的分章法和擬加章名。②文中出土?xí)r缺失的字以“□”,據(jù)文意補(bǔ)的字放在“[]”,簡序用“()”表示。原文墨塊用來表示一章結(jié)束。

“太一生水”章

太一生水,水反輔太一,是以成天。天反輔太一,是以成地。天地[復(fù)相輔](第1 簡)也,是以成神明。神明復(fù)相輔也,是以成陰陽。陰陽復(fù)相輔也,是以成四時(shí)。四時(shí)(第2 簡)復(fù)相輔也,是以成滄熱。滄熱復(fù)相輔也,是以成濕燥。濕燥復(fù)相輔也,成歲(第3 簡)而止。故歲者,濕燥之所生也。濕燥者,滄熱之所生也。滄熱者,[四時(shí)之所生也]。四時(shí)(第4 簡)者,陰陽之所生[也]。陰陽者,神明之所生也。神明者,天地之所生也。天地(第5 簡)者,太一之所生也。是故太一藏于水,行于時(shí),周而又[始,以己為](第6 簡)萬物母;一缺一盈,以己為萬物經(jīng)。此天之所不能殺,地之所(第7 簡)不能埋,陰陽之所不能成。君子知此之謂[□,不知者謂□。■](第8 簡)

“名字”章

下,土也,而謂之地。上,氣也,而謂之天。道亦其字也,請問其名。以(第10 簡)道從事者必托其名,故事成而身長。圣人之從事也,亦托其(第11簡)名,故功成而身不傷。天、地、名、字并立,故過其方,不思相[當(dāng)。天不足](第12簡)于西北,其下高以強(qiáng);地不足于東南,其上[□□□。■](第13 簡)

“天道貴弱”章

天道貴弱,削成者以益生者,伐于強(qiáng),責(zé)于[□。是故,不足于上](第9 簡)者,有余于下;不足于下者,有余于上。■(第14 簡)

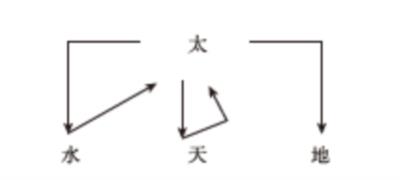

由上文我們看到,裘錫圭先生的所說的“太一生水”章,其表達(dá)的宇宙生成關(guān)系很清楚。細(xì)讀之,前兩句“太一生水,水反輔太一,是以成天。天反輔太一,是以成地”,是講天、地的形成。可圖示如下:

這是令今日學(xué)人困惑之處。因?yàn)槊髅魇撬斓刂g,在這里卻成了萬物的本原,這與常識(shí)不是自相矛盾嗎?

于是,諸多學(xué)人找到了《管子·水地篇》作為證據(jù)。因?yàn)槲闹忻鞔_指出:“水者何也?萬物之本原也,諸生之宗室也,美惡、賢不肖、愚俊之所產(chǎn)也。”

事實(shí)上《水地篇》只是講萬物離不開水,文中水并不具有萬物之源的性質(zhì)。《管子·水地篇》開篇就講:“地者,萬物之本原,諸生之根菀(音yù,意為郁結(jié))也,美惡、賢不肖、愚俊之所生也。水者,地之血?dú)猓缃蠲}之通流者也。”這里的“根菀”是“結(jié)而積之于根”之意,③顯然地比水更具有本質(zhì)意義。所以將水理解為組成萬物的基本元素文不對(duì)題。

為何海內(nèi)外諸多學(xué)者錯(cuò)誤地將水理解為組成物質(zhì)的元素呢?因?yàn)樗麄冮L期受西方科學(xué)范式的影響,重本體而輕關(guān)系。從醫(yī)學(xué)到物理學(xué),一切都要找到本體,從本質(zhì)上找原因;而中國科學(xué)范式不是這樣,它重關(guān)系,習(xí)慣于類比于具體的象,再雜之以數(shù)來說明。

那么,這里的“太一生水”究竟何義?

1.“太一生水”究竟何義

太一,又稱天一。有時(shí)二者又不同,分別指稱天球上北極位置相近的兩顆星。

太一,簡文也可隸定“大一”,大和一都是道的別稱,“太一”代指道,《呂氏春秋·大樂》:“道也者,至精也,不可為形,不可為名,強(qiáng)為之名,謂之太一。”《 禮記·禮運(yùn)》:“必本于太一,分而為天地,轉(zhuǎn)而為陰陽,變而為四時(shí)。”本篇也說太一是“萬物母”“萬物經(jīng)”。

太一還代表北辰(北極)之神,此時(shí)與“天一”意義相同。《易緯乾鑿度》鄭玄注曰:“太一者,北辰之神名也。居其所曰太一。常行于八卦日辰之間。曰天一,或曰太一。出入所游息于紫宮之內(nèi)外。其星因以為名焉。故《星經(jīng)》曰:‘天一、太一。主氣之神。’行猶待也。”李學(xué)勤先生注意到“太一藏于水,行于時(shí)”一語,就斷定“太一生水與天文數(shù)術(shù)有關(guān),并明確指出“這里所說的是后世所謂太一行九宮數(shù)術(shù)的雛型”。④

李先生注意到太一生水與天文數(shù)術(shù)有關(guān),但他的解釋有誤。在漢人的心中,“太一生水”同以河圖為基礎(chǔ)的宇宙時(shí)空模式有關(guān)。太一生水,即“一生水”“道生水”,加上“天”字,反映的是數(shù)術(shù)上以“天”和“地”表示的陰陽、奇偶觀念。因此,天一生水不過是“太一生水”更為數(shù)術(shù)化的表達(dá)方式。

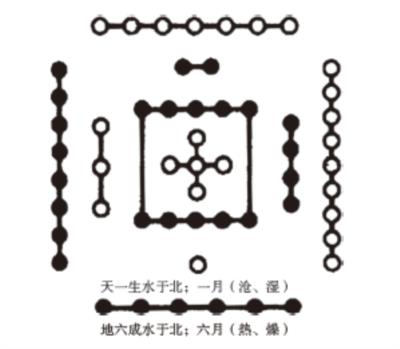

“天一生水”為古代一習(xí)慣用語,唐代孔穎達(dá)《禮記正義》引東漢鄭玄注云:

天一生水于北,地二生火于南,天三生木于東,地四生金于西,天五生土于中。陽無耦,陰無配,未得相成。地六成水于北與天一并,天七成火于南與地二并,地八成木于東與天三并,天九成金于西與地四并,地十成土于中與天五并也。

《尚書大傳·五行傳》亦有:

天一生水,地二生火,天三生木,地四生金。地六成水,天七成火,地八成木,天九成金,天五生土。

這明明講的是河圖。如下圖所示:

那么,為什么講“天一”呢?鄭玄在給《禮記·月令》“孟春之月……其數(shù)八”作注時(shí)說:

數(shù)者,五行佐天地,生物成物之次也。《易》曰:“天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十。”而五行自水始,火次之,木次之,金次之,土為后。木生數(shù)三,成數(shù)八,但言八者,舉其成數(shù)。

這里的“一”是代表次序的第一,而“天一”則是對(duì)一奇偶的描述,又引申為宇宙大道。所以《太一生水》一面講:“太一生水”,另一面又講“天地者,太一之所生也”。

孔穎達(dá)《禮記正義》進(jìn)一步解釋說:

五行謂金木水火土。謂之五行者,按《白虎通》云:“行者,言欲為天行氣也”。謂之水者,《白虎通》云“水訓(xùn)準(zhǔn),是平均法則之稱也,言水在黃泉養(yǎng)物,平均有準(zhǔn)則也。木,觸也,陽氣動(dòng)躍,觸地而出也。火之為言化也,陽氣用事,萬物變化也。金訓(xùn)禁也,言秋時(shí)萬物,陰氣所禁止也。土訓(xùn)吐也,言土居中,總吐萬物也”……按《尚書·洪范》云:“一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”故其次如是也。所以一曰水者,乾貞于十一月子,十一月一陽生,故水?dāng)?shù)一也,又天地之內(nèi),水體最微,故水為始也。

所以,“太一生水”講的是精微的,代表均平的水之氣第一個(gè)產(chǎn)生。“太一生水,水反輔太一,是以成天。天反輔太一,是以成地”。意思是說,均平的水之氣第一個(gè)產(chǎn)生,它又與元?dú)庀嘧饔茫纱诵纬闪颂欤惶煊峙c元?dú)庀嘧饔茫M(jìn)而形成了地。

筆者在《河圖、洛書圖說考》中曾詳細(xì)考證,河圖為上古陰陽五行歷法,⑤其過年在“水季”結(jié)束后,陽氣產(chǎn)生,起始一年,故形成“一生水”之說。

又由于上古陰陽五行歷以陰陽黑白點(diǎn)示月序,氣溫相對(duì)的月被組合在同于行(方位)中,所以才有了陰陽成四時(shí),四時(shí)生滄熱,滄熱成濕燥,濕燥成歲之說。其具體次序?yàn)椋?/p>

太一→天地→神明→陰陽→四時(shí)→滄熱→濕燥→歲

需要指出的是,河圖所示的陰陽五行歷,有五季,而《太一生水》卻言四時(shí),這顯然與洛書所示的四時(shí)八節(jié)歷,以及后世已經(jīng)習(xí)慣分一年為四季(時(shí))有關(guān)—在《管子》一書遺存的河圖、洛書圖說中,即《管子·五行第四十一》《管子·幼官第八》《管子·四時(shí)第四十》《管子·輕重己第八十五》,我們也能看到類似現(xiàn)象。

2. 黃老學(xué)道、名、法一以貫之

通讀《太一生水》,太一生水是其思想核心,天、地是其脈絡(luò),行文由天道推演人道。

《說文解字》釋水云:“水,準(zhǔn)也。北方之行,象眾水并流,中有微陽之氣也。”正因?yàn)樵诠湃诵闹兴哂芯健⑵綔?zhǔn)的性質(zhì),才用以說明天道損有余補(bǔ)不足的大法。文中說:“天道貴弱,削成者以益生者。”

在中國文化中,損有余補(bǔ)不足的大法被貫徹到從中醫(yī)到中國古典政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的方方面面。《黃帝四經(jīng)·道法》所謂:“應(yīng)化之道,平衡而止。”《老子·第七十七章》釋天道云:“天之道,其猶張弓與?高者抑之,下者舉之,有余者損之,不足者補(bǔ)之。天之道,損有余而補(bǔ)不足。人之道,則不然,損不足以奉有余。孰能有余以奉天下,唯有道者。”

道非名不立,“以道從事者必托其名”,以名分治國,這也是先秦諸子的基本共識(shí)。《韓非子·揚(yáng)榷第八》云:“用一之道,以名為首。”正因?yàn)樘斓亍⒌罏闀r(shí)空最基本的名,所以“ ‘名字’章”論名才先言天地。《戰(zhàn)國策·魏策三》云:“吾所大者,無大天地,天地名。”

在結(jié)構(gòu)上,《太一生水》道、名、法層層展開論述,圓融無礙,甚得黃老學(xué)道、名、法一以貫之的特點(diǎn)。

黃老學(xué),即西漢學(xué)人所稱的道家,其內(nèi)在思想結(jié)構(gòu)就是劉向在《尹文子敘》中所言的“自道以至名,自名以至法。”

這里的道是超越名相的形上之道( 不同于西方哲學(xué)中的metaphysics),⑥法屬于有名相的形而下范疇,而名則貫通形上形下。黃老學(xué)道、名、法一以貫之的學(xué)術(shù)特點(diǎn)不僅表現(xiàn)在傳世和出土的黃老書中,也是《太一生水》這類道論文章的重要特點(diǎn)。

比如上博簡《恒先》, 在論述了天道之后, 馬上論及名與事(實(shí)),上面說:

“有”出于“域”,“生”出于“有”,“音”出于“生”,“言”出于“音”,“名”出于“言”,“事”出于“名”;“域”非“域”,無謂“域”;“有”非“有”,無謂“有”;“生”非“生”,無謂“生”;“音”非“音”,無謂“音”;“言”非“言”,無謂“言”;“名”非“名”,無謂“名”;“事”非“事”,無謂“事”。⑦

這里的相生順序是:域、有、性、音、言、名、事,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是名家名實(shí)相副的道理。

《恒先》的結(jié)尾,則論述了復(fù)歸清靜,自然無為的道理。上面說:舉天下之為也,無舍也,無與也,而能自為也。舉天下之生,同也,其事無不復(fù)。⑧

再比如馬王堆帛書《道原》,也是先論天道,再論以名法治國。上面說:

故唯圣人能察無形,能聽無聲。知虛之實(shí),后能大虛. 乃通天地之精,通同而無間,周襲而不盈。服此道者,是謂能精。明者固能察極,知人之所不能知,服人之所不能得。是謂察稽知極。圣王用此,天下服。無好無惡,上用□□而民不迷惑。上虛下靜而道得其正。信能無欲,可為民命。上信無事,則萬物周遍。分之以其分,而萬民不爭。授之以其名,而萬物自定。⑨

3. 集百家之大成的黃老之學(xué)

那么,為何黃老學(xué)能夠道、名、法兼?zhèn)淠兀?/p>

因?yàn)閼?zhàn)國至西漢黃老道家折中諸子,集百家之大成,所以其在中華文化中具有獨(dú)特的地位—在西周王官學(xué)之后,將中國文化推向了一個(gè)新的巔峰!

西周王官學(xué)與黃老道家皆言治道,皆為南面之術(shù),后者經(jīng)過春秋戰(zhàn)國諸子百家的研習(xí),已經(jīng)是一種高度發(fā)展了的思想體系,成為西漢初治國指導(dǎo)方針,對(duì)后世產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

司馬遷的父親司馬談曾習(xí)道論于黃子,故其《六家要旨》論黃老學(xué)術(shù),最為精當(dāng)。其論道家體用云:

道家使人精神專一,動(dòng)合無形,贍足萬物。其為術(shù)也,因陰陽之大順,采儒墨之善,撮名法之要,與時(shí)遷移,應(yīng)物變化,立俗施事,無所不宜,指約而易操,事少而功多。

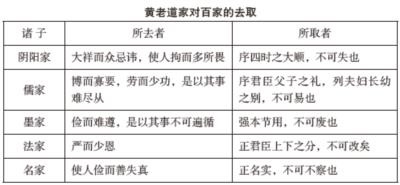

這里的“陰陽之大順”“采儒墨之善”“撮名法之要”,是諸子合于中道的可取之處。對(duì)于以大道為標(biāo)準(zhǔn),黃老道家對(duì)于百家的所取、所去,我們不妨按司馬談的論述列表如下:

集百家之大成,才有了黃老學(xué)的博大恢宏。在《六家要旨》的開篇,司馬談引《易大傳》中的話說:“天下一致而百慮,同歸而殊途。”(今本《周易·系辭下》作:“天下同歸而殊途, 一致而百慮。”)

百家同歸于何處呢?歸于南面之術(shù)黃老道家。司馬談指出:

夫陰陽﹑儒﹑墨﹑名﹑法﹑道德,此務(wù)為治者也,直所從言之異路,有省不省耳。

百家和合,殊途同歸的看法,是漢人對(duì)諸子百家的基本認(rèn)識(shí)。《淮南子·齊俗》上說:“故百家之言,指奏相反,其合道一體也。”《淮南子·氾論》也說:“百川異源而皆歸于海,百家殊業(yè)而皆務(wù)于治。”

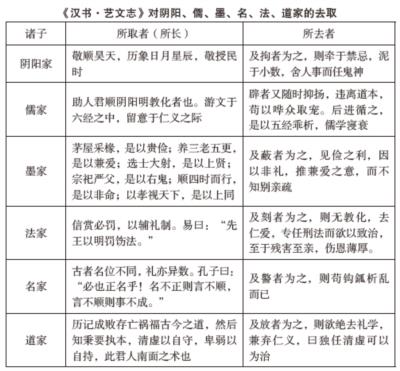

若我們將《漢書·藝文志》對(duì)陰陽﹑儒﹑墨﹑名﹑法﹑道家的去取與司馬談對(duì)諸子的去取相比較,會(huì)發(fā)現(xiàn)二者多有相通之處。只不過《漢書·藝文志》已經(jīng)有了強(qiáng)烈的崇儒傾向,甚至稱儒家“祖述堯舜,憲章文武,宗師仲尼,以重其言,于道最為高”。(見下表)

《漢書·藝文志》中道家也有激進(jìn)的“放者”,他們“絕去禮學(xué)”“兼棄仁義”“獨(dú)任清虛”。此類竟然成為后來道家(教)的演進(jìn)方向,而黃老之學(xué)幾盡失傳—道家失中道而落入偏狹,這是中國文化的極大不幸!

今天,學(xué)人言百家,不知取舍,過度強(qiáng)調(diào)百家爭鳴。以至談大道,亦有了儒家之道、法家之道、道家之道的不同,豈不怪哉—百家同歸于黃老,豈虛言哉!

兩千多年前,《莊子·天下篇》慨嘆:“……內(nèi)圣外王之道,暗而不明,郁而不發(fā),天下之人各為其所欲焉以自為方。悲夫,百家往而不反,必不合矣!后世之學(xué)者,不幸不見天地之純,古人之大體,道術(shù)將為天下裂。”

兩千多年后,如果我們?nèi)圆蛔R(shí)大道,不知學(xué)術(shù)之大本大源,于諸子百家不知取舍—光看到百家之異,不見百家之合,繼續(xù)走過去一百多年來西方學(xué)術(shù)碎片化的道路,我們只能離中國文化內(nèi)圣外王,道、名、法一以貫之的大道愈來愈遠(yuǎn)。

--這是國人必須面對(duì)的嚴(yán)肅課題!

注釋:

① 許抗生:《初讀“太一生水”》.《道家文化研究》第17 輯. 三聯(lián)書店1999 年第1版,第306~307 頁。

② 裘錫圭:《〈太一生水〉“名字”章解釋—兼論〈太一生水〉的分章問題》. 收入作者《中國出土古文獻(xiàn)十講》. 復(fù)旦大學(xué)出版社. 2004 年第1 版,第242~258 頁。

③ 黎翔鳳:《管子校注》. 中華書局. 2004 年第1版,第816 頁。

④ 李學(xué)勤:《太一生水的數(shù)術(shù)解釋》.《 道家文化研究》第17輯. 三聯(lián)書店. 1999年第1 版,第297~300 頁。

⑤ 翟玉忠:《斯文在茲:中華文化的源與流》.中央編譯出版社. 2014年第1版,第2~35 頁。

⑥[美]陳張婉莘:《追求道家形而上學(xué)的中心思想—希臘形而上學(xué)和道家形而上學(xué)的比較》,《道家文化研究》第4輯.上海古籍出版社. 1994年第1版,第381~395 頁。

⑦ 趙建功:《〈恒先〉意解》.《華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版). 2006 年第2 期,第15~20 頁。

⑧ 同①。

⑨ 谷斌、張慧姝、鄭開:《黃帝四經(jīng)注譯、道德經(jīng)注譯》.中國科學(xué)出版社. 2004年第1 版,第89 頁。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)