導讀

百年前的大流感期間,美國俄勒岡州偏遠小鎮約翰迪的居民和周邊工地上的華工無一人因此而死,這完全得益于中醫伍于念和他的搭檔梁安。

今天我們講講百年前大洋彼岸的中醫故事。

上一次全球性的大流行應該是1918-19年間發端于美國的西班牙大流感。

在那個時候,遙遠大洋彼岸的俄勒岡州格蘭特郡一個叫約翰迪的小鎮,一位來自廣東臺山的中醫伍于念用中藥抗.yi,整個大流行期間,包括小鎮居民和附近勞工在內,無一人死亡。

這當然是個了不得的成就。

那一次的大流感,全球1/5的人受到影響,至少5000萬人因此而死亡,作為發源地的美國死亡約55萬,俄勒岡州則因此死亡了數千人。

然而,小鎮約翰迪及周邊工地無一人因此而死亡。

尤其周邊勞工正忙于修建連接大山北面和西南面(連接格蘭特和波特蘭)的公路,那兒的冬天能到零下30攝氏度,嚴寒后的春雨伴隨著大流感,加上勞工們惡劣的工作環境。大流感影響最嚴重的是40歲以下的成年人(這又與華工的年齡有很大重疊),基本上就是感染、并發癥、死亡三部曲。

當時的西醫,除了讓病人躺在床上并祈求最好結果外,什么也做不了。

所有這些,幾乎是一個躲不開的死結。

然而,他們挺過去了,雖然遭受了流感的襲擊,但沒人因此臥床不起,道路建設工程也沒有如此前擔憂那樣的因流感導致死亡而停工,一切依然照舊。

唯一的差別,在于伍于念和他的搭檔梁安在工地和小鎮上熬起了中藥,這很有可能采用的就是大鍋藥的形式。

明顯,這不僅起到預防作用,還起到了有效的治療作用。

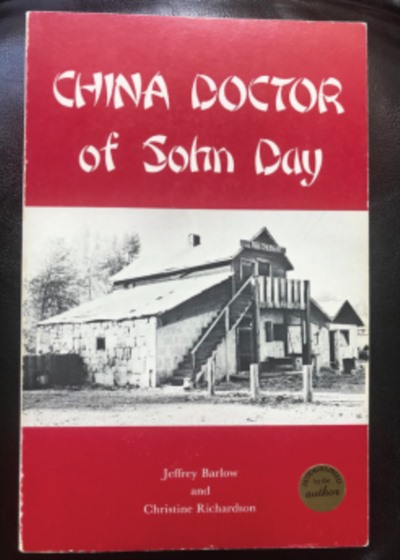

在《約翰迪的中國醫生》一書中,作者提到:“雖然許多人都染上了流感,但他們無一人臥床不起,所有人都能繼續工作。”

之后,1920年公路修通,貨車爬上了長長的山坡。

這功勞,除了在一線建設的勞工外,最大的莫過于伍于念醫生和他的搭檔梁安,是他們在大流感期間,用中醫藥,有力的護衛了勞工們的生命和健康。

鏡頭可以拉得更遠一點點。

伴隨著1848-1855的淘金熱、1863-1869的太平洋鐵路建設,國內則是鴉片戰爭后的國門洞開、經濟大受沖擊,太平天國起義及連年動蕩,破產的農民或出于謀生的無奈、討生活的不得不,或出于信息的不對稱被人口販子誘騙,涌現出了數波的華工移民潮,中醫伍于念的家鄉廣東臺山就是這個背景之下成為了著名的僑鄉。

隨著兩股熱潮,目前僅有不到1700名居民的小鎮約翰迪最多的時候就聚集了2000多名華人,是當時僅次于舊金山和波特蘭的美國第三大“中國城”。

1883年,21歲的伍于念(ING Hay Wah)與父親到了美國,1887年父親回國,他則到了小鎮約翰迪。這時,這里還有五六百華工;1900年,這里只剩下100余名華人;后來,一條新的公路建設開始,許多華工又受雇于此;在此前后,隨著鐵路的建成陸續有新的白人遷居于約翰迪,伍于念也開始給更多的白人看病。

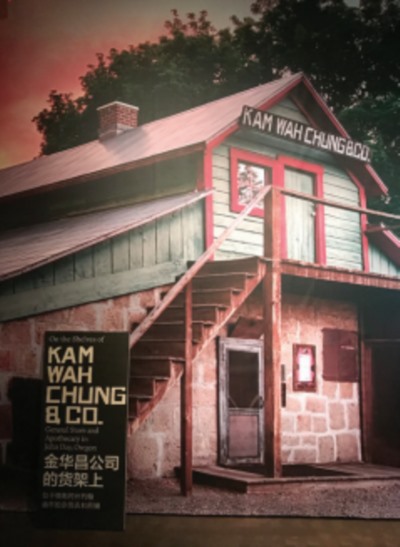

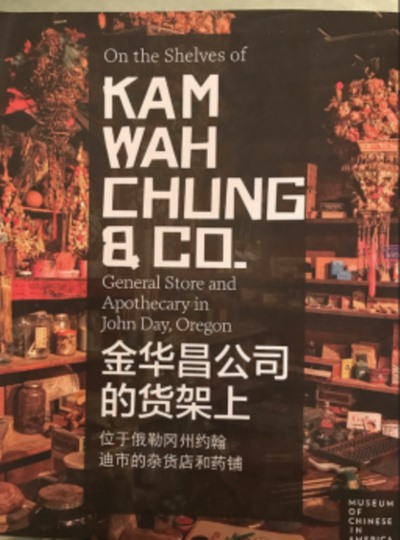

在這里,伍于念和他的搭檔梁安開了個金華昌公司。這個公司儼然成了當地的雜貨鋪、中醫診所、郵局、社交中心。

伍于念的醫術,除了家學還包括在這里向一位姓李的老中醫學習。在這里,他成了備受尊敬的“Doc Hay”。

從留下來的資料看,金華昌有超過500種的中藥,這是最主要的;萬精油、清涼油、保濟丸等中成藥在金華昌也有售。當然,這里也不排斥阿司匹林、金雞納等。

從治療的疾病看,有包括產后調理在內的婦科病、敗血癥、腦膜炎、腰痛、流行性腮腺炎、感冒、流感、胃痛、大出血、外傷等等。治療手法,除了湯藥,刮痧、放血等傳統療法都在資料和后人的回憶中被提及,沒理由針灸、艾灸他不會。

當地一名有名的農場主的兒子就是因為被鐵絲網掛過后出現了敗血癥,這病在今天的西醫是小case,但當時卻束手無策,治療后卻持續惡化,之后,經過伍于念六個月療程的治療,病就好了。

有評價是這么說的:“他的一些治療方法真的是很了不起,他成功治療的一些疾病,到今天依然在繼續挑戰者醫療從業者。”

隨著名氣越來越大,更多的白人也來找他看病,有的是從百里之外前來求醫的——這還是在當時全美“排華”的大背景之下;與此同時,隨著華工的四散,伍于念醫生開始“遠程”看病。那時候沒有“互聯網+”,只能通過信件,病人寫信自述癥狀,他寄去藥方(含服藥頻率、注意事項等),病人再來信反饋。

目前,金華昌還保存了許多病人寫來的信,病歷則留下了1萬余份。

另外,還留下了一疊沒有被兌換的支票,大多于1913-1930年間開具,期間正好經歷了經濟大蕭條,面額多為6-8美元,總計23000美元——這在當時是筆不小的數目了。

一個最合理的解釋是,這些沒有兌換的支票,其實就成了對困難者的施醫義診,這也是中醫的一個傳統了。

一個有意思的小細節是,伍于念醫生三次被同行(1905年那次是一名白人西醫)或居民舉報非法行醫,因為沒有執照。但是,三次指控最終都法官給駁回,當時的一個目擊者說:“在格蘭特,沒有陪審團會給他定罪。”

現在,偏遠的小鎮約翰迪已經沒有華人了,但伍于念醫生和他的搭檔梁安的故事依然在當地流傳。

是的,他們不僅給華人治病,也給當地白人社區的病人治病。

一位白人女性說,伍醫生在第一次流行期間治好了她、母親、嬸嬸、兄弟,伍醫生還治好了她另一個兄弟的腦膜炎;上世紀80年代的一段節目錄像中,一名叫Lola的白人老太太回憶起了她同年被伍醫生看病的經歷,她的侄女回憶說,老太太生前常常念叨起恩人伍醫生。

1848年,伍醫生不慎摔傷,從此他不得不離開行醫50載的金華昌,住進了波特蘭的養老中心,4年后,老人離世,享年90歲。

1955年,他的侄子遵遺囑將金華昌捐給當地政府做博物館;1967年,地方政府改擴建城市公園的時候才“意外”發現這棟房產及里面的物品;1973年,金華昌被列入國家歷史遺跡名錄;1975年,金華昌作為博物館被重新開放;2005年,金華昌被列為國家歷史性地標,并成為州立文化遺址。

直到今天,伍于念和梁安的故事依然少有人知,他們在1918-1919大流感期間無一人因此死亡的“戰績”更鮮為人知。

是的,許多的中醫人就是這樣的,默默地守護著一方水土,護佑著一方百姓的安寧。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號