向所有愛好傳統戲劇的人,鄭重推薦這本《了不起的游戲——京劇究竟好在哪兒》。而對于那些有志研究傳統戲劇的人,我以為這本著作有特殊重要的意義。

幾年前,當郭寶昌起意要探討京劇的藝術規律,把自己這么多年琢磨出來的看法和體會,都寫出來,寫成一本書,還要把它們上升為具有美學意義的理論著述的時候,我雖然熱烈支持,攛掇他干脆放下創作,一門心思就做好這一件事,但是說實話,心里其實有點沒底:這會是一本什么樣的書呢?

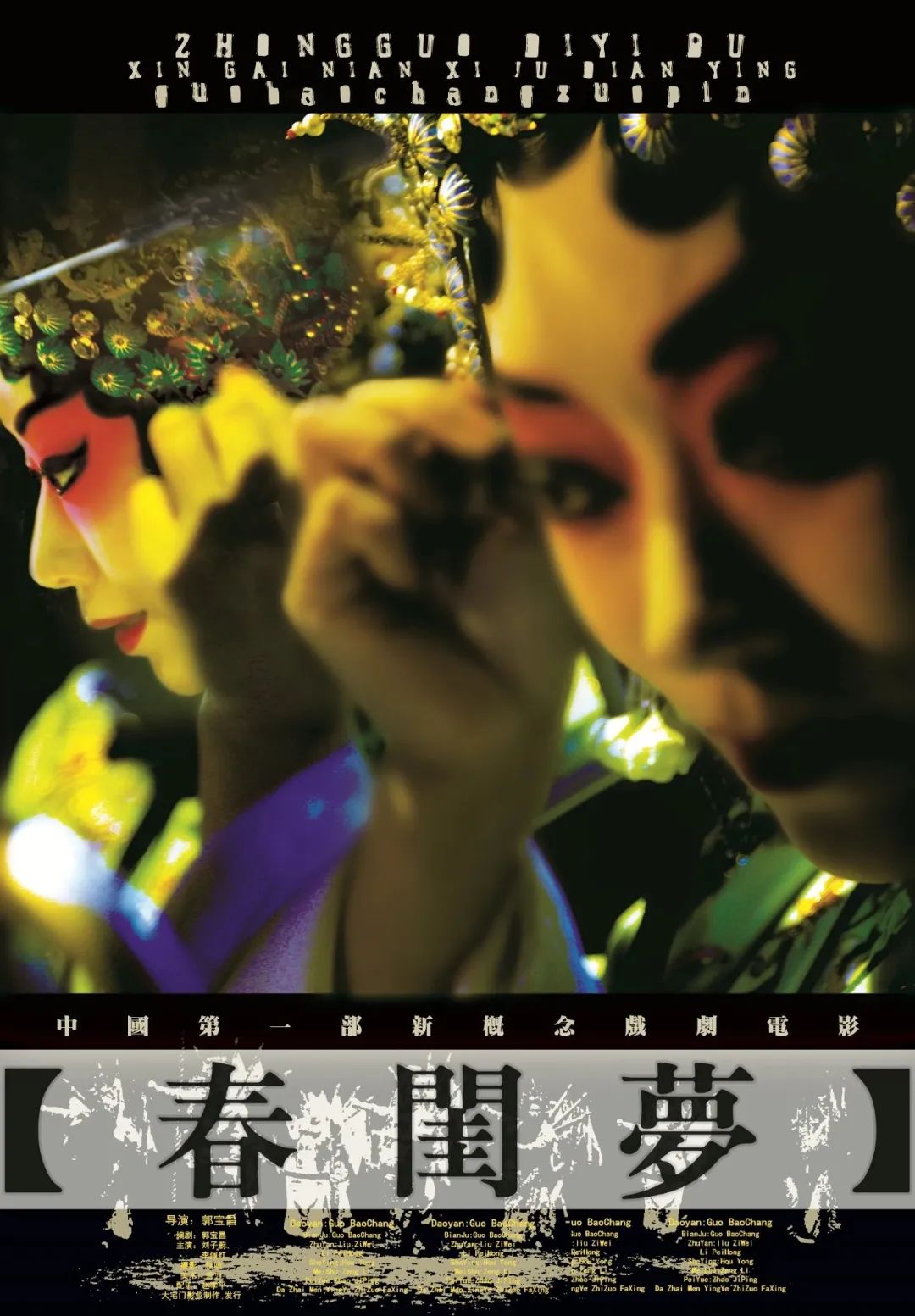

△ 郭寶昌導演的京劇電影《春閨夢》海報

多少年了,研究京劇藝術和傳統戲劇的人不少,累計起來的著作和文章,數量也頗為可觀,這相當于幾代人一起努力,建了一個園子。若有人在這園子里多加一個盆景,多鋪一片草坪,那當然是好事,大家都歡迎。但是,要是有人想在這園子里起一座樓呢?那就完全不一樣了。可是郭寶昌想做的,不是盆景,不是草坪,恰恰是要在這園子里起一座樓。這談何容易?且不說成還是不成,就是建成了,會不會破壞一大片草坪?會不會砸爛一些花壇?會不會景觀變得太多,引起維護這園子的園丁們的不滿和抗議?都是問題,都讓人擔心。

現在這樓已經起來了,還是一座高樓。

一座讓人驚訝不已的樓。

不過最讓我驚訝的是,每次進到這樓里,竟然一次又一次地被感動。所觸所見,幾乎每一件都讓我心動不已:用來構筑的材料,是那么結實;施工的工藝又那么精致,有結構,有細部;柱梁檁椽,鉤心斗角、錯落有致又秩序井然——怎么做到的?

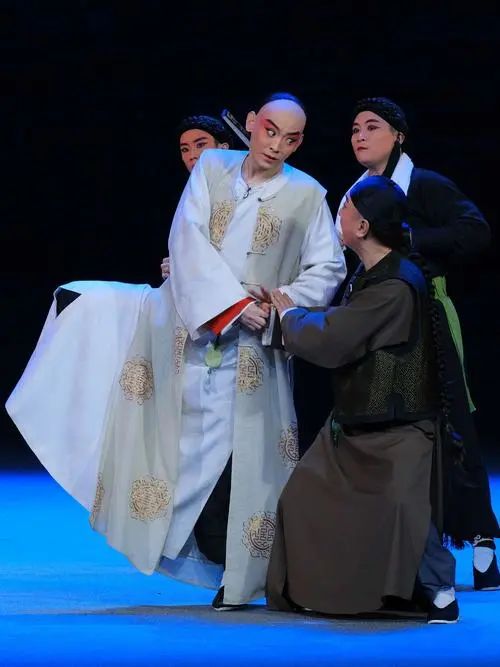

△ 京劇電影《春閨夢》劇照

一般來說,觀賞京劇并不困難。說白了,就是“好懂”。可細究起來,若讓你說一說京劇究竟好在哪里?京劇藝術有沒有自己成體系的藝術規律?有無可能從中總結出一種獨特的美學?這就很難很難了。從何處著手?從哪一個方向進入?京劇藝術體系猶如莽莽森林,其中各類藝術形式和藝術語言太豐富了,包含的美學元素也太多了,而其中每一個元素,解析起來又會通向更多的小徑和歧路,可謂一沙一世界。何況,在這個方向上,可供參照和借鑒的系統研究并不多。《了不起的游戲》確實是平地起樓。

這座樓共有七層:《游戲》《京劇應該建立自己的表演體系》《叫好》《說丑》《革命樣板戲的得與失》《戲曲電影還能拍好嗎》《京劇到底是國粹還是國渣》。表面看,七個題目似乎有點散,彼此之間缺少內在聯系,但實際上,如此分類分層,郭寶昌是經過深思熟慮的。首先,自“西學東漸”以來,在藝術史研究和戲劇美學研究里,一直有個障礙:很多外來的概念、用詞、提法,一旦用到京劇的研究上,就像不合身的新衣服、不跟腳的新鞋,總是別扭。那么,能不能甩開它們,盡可能用自己熟悉的語言去描述和分析呢?能不能用京劇里面本來就有的說法做論述?能不能用自己行里的行話,也講出深刻的道理來?現在,郭寶昌就這樣做了。通篇七章,在各章的具體論述和分析里是這么做的,在處理全書的總體架構的時候,也是這么做的。比如以“叫好”做題,專辟一章來討論京劇的藝術規律,就顯得突兀——叫好?一個今天劇場里已經被遺棄、在舊劇場里也常被認為是陋習的東西,現在被抬得這么高,竟然用來作為論說京劇美學的一個專門維度?可以嗎?能行嗎?不過,有如此疑問的人,如果仔細讀過《叫好》這一章,我以為他一定可以被郭寶昌的解析和闡發所折服,至少會被打動,重新思考如下的問題:為什么叫好體現了“京劇表演體系的特殊性”?為什么當劇場是一個“絕對開放空間”的時候,叫好,恰恰是一個必要的美學條件?為什么叫好這樣一個習俗竟然“推動了京劇表演的發展”?我想,很多人對叫好這個現象并不陌生,但是它被如此重視,由此生出這么重大的理論問題,大概大家都會覺得訝異。但是,郭寶昌在這一章里的說明,不但是細致的、具體的、耐心的,而且是很服人的;沒有什么生澀的概念,沒有什么大道理,更沒有什么玄奧的理論,都是大白話,都是行里的活人真事,可討論的是實實在在的美學問題。

△ 有一次演《趙氏孤兒》時,馬連良(右)給同臺演對手戲的裘盛戎叫了一聲“好”

這是語言的一次冒險,更是理論上的一次冒險。

這樣的雙重冒險成果如何?

寫作《了不起的游戲》,郭寶昌不是想對行當和唱腔應如何鑒賞,述說一些個人意見和體會,不是對一些傳統的程式、規范做進一步闡發,更不是對京劇流派發展的歷史進行回顧和評說,而是如前所述,是要為這門古老傳統文化的特質做一次美學層次的透視,是為京劇藝術做一次美學研究。那么,如此的雄心實現了多少?郭寶昌是否達到了目的?考慮到這畢竟是第一次的努力,是篳路藍縷,是一次闖關,我以為本書已經獲得了不起的成果。這些成果可以從很多方面去評說和討論。這里我只想特別指出其中之一,就是對京劇藝術中空間觀念的思考和討論。

看書中的題目,七個方面涉及的問題,幾乎囊括了京劇藝術的方方面面,但實際上都有著一個共同的指向,是從不同的角度,對京劇藝術和劇場空間的關系做反復的討論。其中對叫好的分析,在這里可以再次做個例子:郭寶昌對叫好的各類功能,以及借此形成的觀眾和演員之間多種多樣的互動關系,做了很細致的分解和剖析,但重點卻不在叫好本身,他真想說的是:

京劇表演體系的特殊性——它一直強調的是舞臺的開放性,強調舞臺上的表演與觀眾能夠聲息互通。它不像斯坦尼,在舞臺上要和觀眾隔著一堵墻,也不像布萊希特,想方設法把那堵墻推倒,京劇舞臺四周都沒墻,觀眾和演員(舞臺)本身就是一體的。 也就是說,原來劇場里戲迷們的喝彩,一個大聲的“好”,里面內含了一種美學觀念,意在建構把舞臺和劇場緊密地融合在一起的另一種空間——原來京劇有著自己的舞臺 /劇場空間概念,和西方人的完全不同。這么尖銳地突出空間問題,思考京劇(也包括傳統戲劇)藝術是否有自己的獨特劇場空間觀,有特別重要的意義。

這涉及對傳統藝術的研究中,我們能不能不再受制于人,實現一個突破?

在我們熟悉的西方戲劇中,舞臺,是劇場空間里具有優先性的一個獨特小空間。而劇場這個大的空間,只是容納觀眾,其功能就一個,那就是“觀”(在二十世紀七八十年代興起的所謂“后戲劇”,力圖有所改變,但我覺得大多都不成功)。由此,在西方戲劇傳統里,舞臺和劇場其實是兩個空間,兩者之間充滿了對立關系:主和從的對立,動和靜的對立,演和觀的對立——這使得劇場只能也必須是個分裂的二元空間。而如此分裂和對立的空間,構成了也規定了在這樣的空間里展開的一切劇作可能性和演出可能性的美學要求——無論是《哈姆雷特》中那段“活著,還是不活”的長篇獨白,還是《櫻桃園》結尾的那些凄切又沉重的伐木聲,都絕對需要舞臺和劇場、演員和觀眾之間這種無情的隔離。不但演出如此,可以設想,若是取消了舞臺和劇場之間的這種對立和隔離,它們不再是戲劇所必需的美學條件,劇作家們多半會傻眼,那怎么想象戲劇?那還有戲劇嗎?莎士比亞和契訶夫再天才,恐怕也一定會糊涂起來,擲筆而嘆。說起來,《了不起的游戲》理論層面的直接論述和概念并不多,可實際上,其中充滿了理論上的挑戰和緊張:西方劇場的二元空間,正好成為郭寶昌批判式思考的靶標。他不僅不像過去的很多研究者那樣,把它們當成樣板、標準來對照和評價京劇,相反,在郭寶昌的思考中,或顯或隱,它們多半是被當作消極的、可疑的、并無樣板意義的美學觀念來對待的。不僅如此,在進行了很多的比照、對抗和批評之后,他還提出了“觀演一體”說,認為在京劇藝術里,劇場空間“沒有任何的確定性,演員是劇場的,不是舞臺的”,一個獨特的“觀演體系”由此生出。而且,“任何其他國家其他藝術形式,都沒有京劇把這種觀演體系發展得這么完美”。

△ 電影《春閨夢》里,導演試圖把舞臺空間曲線行動的跑圓場呈現出內在直線性的邏輯,沒能做成

這已經不僅是挑戰,而且是理論建設。

一本書,不但在觀念和看法上,而且還努力在理論上也大破大立,形成一種貫穿其全部論述的緊張和對抗(在《京劇應該建立自己的表演體系》一章里最為突出),是本書給人印象非常深刻的一個特色。這樣的著作不多見,在戲劇研究領域,可以說是罕見。不過,這本著作的價值,還有另外一面。也許,這另外一面更為重要——由于其內部充滿了理論上的緊張和對抗,本書獲得了一種品質(也是一種榮耀):它自身客觀上成了一個在理論上可以做深入研究和開發的寶貴文本。也就是說,對書中那些實現美學突破的提法、說法、看法,以及與此相關的概念和觀念,可以被新的研究做第二次開發,實現更高層次的突破。

例如,說京劇的劇場空間“沒有任何的確定性,演員是劇場的,不是舞臺的”,因此京劇藝術有自己的“觀演體系”,那么,這樣的看法如何進一步理論化,得到更精準的表述?還有,考慮到郭寶昌還提出了“游戲性”的概念,并且把“游戲性”當作貫穿其美學思考的核心,當作是能夠統轄整個觀演體系的內在邏輯,那么“游戲性”和“沒有任何的確定性”的劇場空間又是什么關系?這都需要做進一步的探討。

△ 一九五六年梅蘭芳和周信芳合演的《二堂舍子》,這出戲玩兒的就是重復

這樣的探討,能使我們進入《了不起的游戲》邏輯的內部。

如此看待這本書,“演員是劇場的,不是舞臺的”這個看法,就可以當作進一步深究的一個入口。

△ 京劇《秋江》(李玉茹飾陳妙常,孫正陽飾艄翁):“以槳代舟”的表現手法給予了京劇表演極大的空間自由

劇場空間問題,是郭寶昌在《游戲》《京劇應該建立自己的表演體系》《叫好》《說丑》等章節里一直不斷強調的一個主題,諸如京劇藝術是“觀演一體”“是劇場的整體性而非舞臺的整體性”“戲曲舞臺從來沒有‘第四堵墻’”等等,這些看法其實都是“演員是劇場的,不是舞臺的”這一說法的延伸,都是對京劇空間特質從不同視角所做的說明。但是,我們還是覺得不夠滿足,為什么在京劇舞臺上“真”和“假”并無嚴格界限?為什么京劇演員的表演不要求彼此交流,而是面向觀眾,只演給臺下的人看?為什么“抓哏”成為演員的重要表演元素,并且可以脫離劇情直接去和觀眾交流?為什么丑角在京劇藝術里占有“無丑不成戲”的特殊重要位置,甚至具有在舞臺上把握整個戲的節奏、速度的功能?為什么一些演員在舞臺上、于演出中竟然給正在演對手戲的演員叫好喝彩?……這些只有在京劇(和其他一些傳統戲劇)舞臺上才會出現的一個個藝術現象,其間的統一性在哪里?這種統一性如何去說明?面對這些問題,我們不得不進入更抽象的層面去思考。首先,既然這個空間和西方戲劇充滿二元對立的空間如此不同,那么,為什么京劇的劇場空間沒有形成這種二元對立,沒有受制于這些二元對立,還由此獲得了“觀演一體的有機性”?我以為,這和在京劇的戲劇體系里,演員和觀眾沒有主從之分有關——演員和觀眾都是審美主體,在劇場的審美空間里,兩者都具有主體資格,他們彼此互為主體。這尤其表現于:在具體演出過程中,觀眾隨時可以由被動的觀和聽,轉化為主動的參與,不但參與演出過程(這在叫好里表現最為極端),而且可干擾、打斷或評價演出,以這樣那樣的方式影響或左右戲劇演出的過程。當然,在西方戲劇傳統里,觀眾介入演出過程也是有的,其中一個最有名的例子,就是一八三〇年雨果寫作的戲劇《歐那尼》的演出,由于雨果粉絲和保守派同時介入,劇場空間里形成一場大亂,造就了史上稱為“歐那尼之戰”的重大事件,一場演出也成了浪漫主義興起的標志。但是,這都是罕見的事例,與西方戲劇傳統的劇場美學沒有什么關系。在京劇里就完全不同了,觀眾作為審美主體可以介入演出,那是他們正當的權利,甚至是義務,因此從理論意義上來說,觀眾不是被動的受眾(借用一下當下文化批評流行的概念),而是可以和劇場里的支配主體 /演員進行合作或者對抗的另一個主體,或者說,是讓一場演出能夠成功、完美的另一個不可或缺的主體。這難免會帶來一個疑問:一場演出中有多個主體,這可能嗎?不過,我們仔細體會郭寶昌有關京劇表演體系的很多分析,我覺得可以從中得到一個邏輯推論:京劇美學的一個亮點,恰恰是在其劇場空間里不是只有一個絕對性的支配主體,而是潛藏著多個主體,只不過,演出中的哪一個藝術因素獲得主體位置,具有一定偶發性,取決于某一種功能機制由于審美需要而獲得了機會。這可以很容易在郭寶昌的分析研究里找到例證。比如,京劇演出中的種種“亂象”,就很值得琢磨。這些偶發的、溢出劇情和演出之外的小亂子(其中有些僅僅是為了淘氣和幽默),很奇怪地,在大多數情況下并沒有中斷或破壞演出,這在西方戲劇里是不可想象的(你能想象,娜拉演著演著,突然對丈夫海爾茂小聲說“你是個壞蛋”嗎?)。因此,郭寶昌一方面認為這些亂象“不是好現象”,一方面又很辯證地指出“你如果不把這些現象研究透,你就建立不了自己的表演體系”,這是需要深思的——如果說,在京劇的美學空間里,演員 /表演對于觀眾并不成為絕對的支配性主體,那么,是不是在一出戲里,也不存在某一個角色是主導全劇演出的絕對支配性主體?是不是在京劇演出里,每一個角色都有潛在性的主體位置?甚至于,在一個演員身上,主體身份也不是被絕對確定的?是不是他實際上擁有幾個身份?是不是由于這種主體身份的不確定,京劇演員可以不管什么斯坦尼斯拉夫斯基的表演體系,取一種游戲態度來演戲?換句話說,是不是郭寶昌極力呼吁的京劇表演體系,就是在這樣的哲學和美學的觀念里形成的?

△ 一九三五年的斯坦尼斯拉夫斯基和梅蘭芳

這當然都是一些猜想,需要仔細地反復詰問和論證。認真進入《了不起的游戲》的世界,其中啟發我們思考、逼迫我們討論的問題(也是難題)實在太多了,我這里對京劇空間美學所做的一般性討論,只是很小一個部分,而且限于京劇美學的“內部”。如果把視野再擴大,從社會學的角度去叩問這樣的戲劇美學何以形成,追究其歷史來源,那就需要做更多的功課了。至少,引入費孝通先生有關“鄉土中國”的論述,恐怕是很必要的——京劇的表演體系和劇場美學,與“鄉土社會”有沒有關系?我覺得不但有,還非常緊密。只要想到四大徽班進京前都是地方戲,不少都是流動的野臺班子,其演出空間大多都是在農村或鄉鎮的舞臺,面對的不僅是空曠沒有封閉劇場的“空間”,而且更重要的,還面對著一個傳統的鄉土社會:戲臺下的觀眾,大多都是在“差序格局”“熟人社會”“禮治社會”的召喚里被建構起來的主體,而戲臺上的演員,也很多都有同樣的出身,那么,我們不是已經影影綽綽看到了內在于他們關系之間的邏輯勾連嗎?京劇藝術體系里的諸多美學元素,不是有可能得到一定合理的解釋了嗎?不過,這又是一個大題目,思考必然會轉向另一個方向,轉身介入一個新研究的大工程。

最后,我還想對書中的《革命樣板戲的得與失》這一章說些感想。

△ 樣板戲是京劇藝術改革的第三個高峰

這一章在書里占有特別重要的位置。如果說其他一些章節,郭寶昌是費盡心力“上窮碧落下黃泉”,從傳統中總結、發現、提出中國戲曲獨有的戲劇美學,這在有關樣板戲的研究里,就變得非常具體,著眼的是京劇如何進一步改革,讓京劇和現代生活、現代觀眾更好地融合,充滿了建設性。其中一個最大的主題,就是通過樣板戲的實踐,證明京劇是可以改革的,是必須改革的。與此同時,他還毫不客氣地、以尖銳的語言批評了近幾十年,特別是改革時期京劇藝術的大倒退,認為今天京劇不僅比起樣板戲是倒退,即使比起民國時代,也是倒退。并且,批評雖然直率,可不是僅僅有個態度,而是和其他章節一樣,說的都是實際問題,有具體的分析,有經驗的闡發,還有案例的剖析,沒有一句空話。說到這個,我真希望熱愛京劇的朋友和戲迷,若有機會都去看一看由李卓群編劇、郭寶昌和李卓群導演的京劇《大宅門》,這個戲在二〇一七年上演,然后在全國巡回演出,到處一票難求。近年當然還有一些“現代京劇”的嘗試,然而,就改革來說,比之樣板戲不但沒有多少進步,藝術上反而相當保守。是京劇《大宅門》又一次向京劇改革發起了沖擊。郭寶昌不但提出要把“時代觀念注入傳統京劇”,創作出“觀眾能夠接受的、帶有現代意識的傳統京劇”,還公開宣稱“把年輕人弄進劇場,讓他們發現京劇很好看”“如果覺得上當受騙了,就在網上罵一罵”。這本來是很難實現的,可是他做到了,這個戲的確吸引年輕人進了劇場,還得到了他們的認可:原來京劇可以現代化、年輕化,而且真好看。這說明《了不起的游戲》里的美學思考,根本目的還是為了推動京劇,包括所有傳統戲劇的改革,京劇《大宅門》就是一次具體實踐。

△ 郭寶昌導演的京劇《大宅門》劇照

郭寶昌是京劇改革的一個實實在在的推動者。

我和郭寶昌,老朋友。想到他一生坎坷的經歷,每次讀《樣板戲》這一章,我都特別感動,被他的誠實感動——就他幾十年經受的一切來說,對樣板戲能有這樣公正的態度真是太不容易了。在今天,樣板戲依然活力不減,猶如一棵生在懸崖峭壁上的孤樹,成了一道誘人的風景,可是,又是一道難以評說以致無人評說的風景。這讓很多人一邊假做冷漠,一邊覺得尷尬。是寶昌打破了這尷尬。他特別辟出了一章,專門說樣板戲,有一說一,有二說二;有贊美,有批評;有肯定,有否定,坦白公開,清清楚楚。以前和他在一起,也經常聽他說樣板戲,而且每次都充滿激情,態度和修辭充滿了燙人的熱度。每逢此刻,我看著眼前這位老朋友,總是忍不住想:你這公正、坦白和熱情都是打哪兒來的啊?以你這個人的所有——性格、出身、經歷,都不應該說出這些話啊!現在,讀他這本書,我一下子明白了,說到底是因為誠實,無論作為一個把藝術看作遠高于生命的藝術家,還是作為一生癡迷京劇并且為之超級驕傲的一個超級戲迷,你都必須誠實,也不能不誠實:既為了自己,也為了京劇的未來。

一篇序,應該是就書說書,怎么忽然說起朋友的為人來了……

不過,一個人的寫作和他的為人能分得開嗎?

序文的一個好處是約束少,以此,謹為序。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號