近日,北京四中語文特級教師李家聲在接受采訪時稱自己對語文課改“有一千種焦慮"。李老師說:“對待傳統中華文化,我們就要用對待文化的態度,那就是兩個字,揚棄,該發揚的發揚,該拋棄的拋棄”;“有的書本絕大部分是糟粕,有的整體是糟粕,還是拋棄為好。比如《弟子規》,絕大部分是糟粕,全書充滿了封建奴化思想,跟我們目前提倡的價值觀與創新精神相違背。”

正是后面這一句,引發了巨大爭議。關于《弟子規》到底算不算糟粕,有沒有必要學,網友們吵成了一鍋粥。

弟子規的誕生及最初流傳

《弟子規》作者為清初山西絳州秀才李毓秀(1647-1729),全文采用三字一句,合轍押韻,易記易背的形式,共360句,1080字。

東北師范大學的周明杰在他碩士論文里羅列了大陸館藏的《弟子規》12個版本,其中最早一個刻于咸豐六年(1856);而臺灣師范大學的劉雅苓收集到的四個版本,最早一個刻于同治五年(1866)年;此外清史文獻研究和民國文獻研究的學者都很難在相應時代的傳記、詩文、年譜等文件中發現關于《弟子規》的蛛絲馬跡。

這就充分說明了《弟子規》并不像其推崇者所宣稱的那樣,因為其“易于背誦、朗朗上口”而廣為流傳,更不可能“古代出了那么多的 “賢人君子,寫下那么多唐詩宋詞,都是因為古人從小讀《弟子規》”。

甚至可以斷言,弟子規的流行已經是作者死后一百余年的事了,這恰是1840年鴉片戰爭之后的近代。意即,按儒家標準所定義的圣與賢,一個都沒讀過《弟子規》。

有意思的是,弟子規最初的傳播,和大約一百五十年后的今天有著驚人的相似。

據1974年3月發表在《天津師院學報》的《<弟子規>宣揚了什么》,文中提到,“清代末年有的地方官府還將其定為私塾、義學的必讀教材,甚至作為‘勸善’書籍,在祠堂、茶館、書館中進行宣講”。而《清史稿·勞乃宣傳》則記載“同治十年進士,……任吳橋,創里塾,農事畢,令民入塾,授以弟子規、小學內篇、圣諭廣訓諸書,歲盡始罷”。

這充分說明了那時的《弟子規》其實主要不是兒童的蒙學書籍,而是對農民的規訓,場所則是祠堂、茶館、書館等。細思恐極的是,這恰是清王朝后期,洋人入侵、太平天國興起、基層失序,內憂外患之下,面對這“千年未有之變局”,統治者不得不用《弟子規》來規范底層農民的行為。

弟子規講什么

說《弟子規》基本是糟粕,有多重原因。

首先,從內容上來講,《弟子規》可以算作古文版的小學生行為守則。其實是《論語》“學而”中“入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾,以親仁,行有余力,則以學文”的發揮。

可是這一發揮,恰恰丟失了《論語》中最有價值的部分。無論你是否同意《論語》的觀點,但閱讀時都能感受到孔子與學生對談,幾乎都是講”這樣做更好,因為……“,而且同樣問題,針對不同弟子,孔子還有不同的建議。

因材施教、恰當建議并告知為何。正因如此,一部《論語》充滿了活力和生氣。

相形之下,《弟子規》就仿佛從棺材里爬出的僵尸一樣,死氣沉沉。全文1080字中,“勿”有43個,“則”9個,”必“8個,”須“4個,”莫“3個。總的來說就是不能、不能或必須。至于理由,那是沒有的,照做就是。

相比之下,當今小學生行為守則的色調也要陽光得多。

或許,這正是《弟子規》結尾所言,“圣與賢,可訓至”的“訓”。

其次,從思想層面來講,《弟子規》把后世儒家最腐朽墮落的“君君臣臣父父子子”用“父母教,須敬聽,父母責,須順承”等給固定了下來。如果說荀子強調“從道不從君”的話,《弟子規》則強調君道一體,君就是道,道就是君。在一個家庭中父為君,必須無條件服從和順應,自然,放大到國家,皇帝就是君了。

在這里,所有的反抗和質疑都被消解,獨立思考的能力被抹殺了,最終完成了個體對體系的人身依附。而這正是今天《弟子規》得以流行的根本原因。

第三,從對象來看,《弟子規》是以成人本位編寫的,用成人語言灌輸成人道理,并不適合兒童學習。

作為兒童讀物,本來就應該從兒童的角度出發,文字求簡,易于上口,并能和自身生活體驗相結合。否則,只能死記硬背,不求甚解。

第四,從形式與內容的結合,可讀性與思想性來看,弟子規遠不如傳統的蒙學讀物。

看看、聽聽:《千字文》,“天地玄黃,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列張”;《三字經》,“人之初,性本善,性相近,習相遠”;《聲律啟蒙》,“云對雨,雪對風,晚照對晴空”。

最后,像“喪三年,常悲咽”這種明顯脫離實際,從先秦就被批的,兩千多年都不知道反思;而文中一會兒“言不諱,色不媚”,一會兒又“不關己,莫閑管”,如果是一個愛思考的孩子讀到,一定會思維錯亂。

弟子規的流行

弟子規的流行,大約有四層推手:

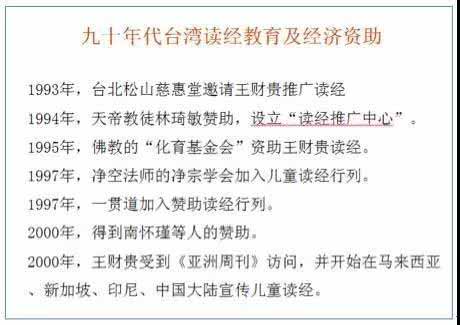

第一,tw民間和宗教團體。

1991年,tw迎來解嚴后的教育自由化時代,t教育部停止《四書》作為中學唯一文化基本教材,出現的真空短時間被各民間團體和宗教團體給補上。

王財貴是其中影響最大的一個,不知道是出于操作便利還是什么原因,王的讀經書目從中西經典窄化為《學庸論語》等,其中最為基礎,使用最廣的則是《弟子規》。同時,宗教團體,為擴大自己的影響,也免費印發,許多人的第一本《弟子規》都是在宗教場所領到的。

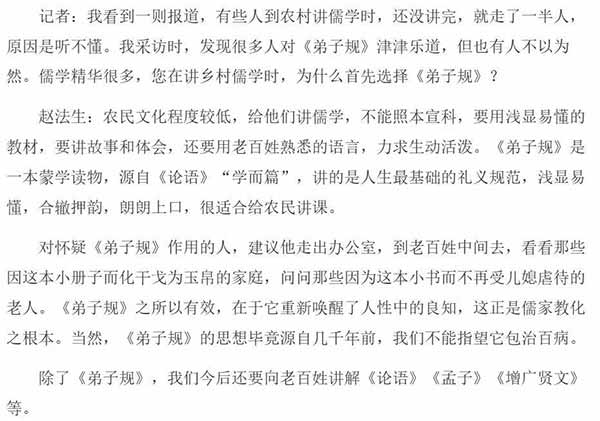

在大陸影響最大的是王財貴和凈空法師。2000年起,王財貴開始到大陸宣傳讀《弟子規》的益處。2004年,凈空在廬江湯池的實驗和一部《和諧拯救世界》,告訴世人,一部弟子規就可以使婆媳相合、家庭和睦、夜不閉戶、犯罪率下降——這對那時的許多人來說,就像久旱逢甘霖一樣,簡直是致命的誘惑。

第二,企業。

《弟子規》的核心是“規弟子”,在君臣、父子的關系中單方面強調下對上的服從。而在“誰養活誰”又成了新的問題,員工要把“996”當福報的當代,新的權力結構已經形成,自然需要對員工的“規訓”。

“父母呼,應勿緩。父母命,行勿懶。父母教,須敬聽。父母責,須順承。”企業中的“父母”自然就是老板。

體罰、喝尿、下跪,加上《弟子規》的洗腦,簡直就是企業管理的絕配。

企業運用《弟子規》至少經歷了兩代:

第一代非常粗暴,直接將上文中的“父母”改成“上司”或“老板”印在企業文化衫上,多見于珠三角的工廠。這赤裸裸的暴露了老板們的心思。可能太過于直白,2010年前后,基本絕跡。

第二代則更為細膩、柔和,已經發展出一堆以給企業培訓《弟子規》為生的公司,同時還出了《企業員工弟子規》之類的書籍,對方方面面能做和不能做都做了詳盡的規范。真是春風化雨、潤物無聲。

每每關于《弟子規》的討論,都有不少人吐槽自己公司“有病”、“天天背《弟子規》”。

可以說,天下打工族苦《弟子規》久矣。

第三,真誠希望社會變好的普通人。

如果說前兩批還有自己的小團體利益的話,這批人真是沒有一點自己的私心。

他們或經歷過家庭矛盾帶來的苦痛,后來通過《弟子規》改變自己的內心和行為,逐漸家庭和睦,由此推己及人,希望能讓更多人解脫;或是通過閱讀、實踐后,得出結論,社會的改進需要教育,而教育要從娃娃抓起,娃娃要從發心和行為作為起點,于是走進了《弟子規》的不歸路。

這一批人是《弟子規》推廣的群眾基礎。他們往往以教育(兒童)或半宗教(成人)的面目出現,和第一批人形成結合。

第四個群體,不多說,直接看圖。

正是他們出面,非正式的教育培訓班或讀經班才有機會轉戰至學校,以致于現在不少小學都要求學生必須背誦《弟子規》;也正是他們出面,基層 有資源的人,無論曾經干過啥事,全成了“鄉 賢”。

余論

傳統文化有許多經典,如諸子百家、詩經楚辭、史記漢書、唐詩宋詞、紅樓三國。《弟子規》真算不上什么經典,哪怕在儒家典籍或“蒙學”里都排不上號。

對待傳統,的確該采取“揚棄”的態度。

但是,《弟子規》近二十年的流行,確有其原因,除了某些特定群體出于維護“秩序”的需要外,更多人因看到道德的滑坡和社會的失序,希望能改變這一切。

但造成這一切的根源,在于八十年代以來,英雄 主 義被妖魔化、是非被 顛 倒;市場 化漸次展開后,唯 利 是 圖、有奶便 是娘成為主流。

如果不解決導致這一切的經濟 基礎 及意 識 形態 混亂的話,讀《弟子規》只不過是鞏固這個 秩 序罷了,最終只能是好心辦了壞事。

難怪當年毛主席要批《武訓傳》。

本文部分內容參考黃曉丹《<弟子規>的傳播是場騙局?》

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號