(說明:這本書完稿于2012年 7月8日,于2013年10月30日完成第一次修改。與《中國困境的政治經濟學困境》一樣,也無法出版。現在逐章掛在這里,順便再做一次修改。歡迎網友提出意見建議。逐章公布完后,亦將修改后的全書,在網盤上公開)

目 錄

當今中國思潮四起,意味著我們面對嚴峻的道路選擇。觀察諸多思潮,盡管主張各異,卻有一個相當顯眼的共性:大多以某個學派、理念為出發點,構建出自己的理論體系。左翼多以馬克思學說為出發點,右翼則對馬克思學說嗤之以鼻,尊奉從亞當·斯密到哈耶克等各路尊神。而“國學”家們則從古代經典中尋找思想資源,不同的學派分別尊崇儒家、道家、法家、墨家等等,連佛教、道教也都有人視為救世良方。控制大眾傳媒的主流學界,則以“普世價值”作為其主張的基石。

這不禁讓人想起當年魯迅與章士釗的一場論戰。1925年2月8日,魯迅寫了一篇短文《讀經與讀史》,針對章士釗主張讀經,指出讀經不如讀史。讀史可以“知道我們現在的情形,和那時的何其神似,而現在的昏妄舉動,胡涂思想,那時也早已有過,并且都鬧糟了。”“讀史,就愈可以覺悟中國改革之不可緩了。”

“經”還是“史”?魯迅提出了一個引人深思的問題。

“經”無論是國粹的還是西洋的,無論偏向左翼還是右翼,都是特定歷史環境下特定人物思考的結果。讀“經”可以借鑒前人的思想,尤其是他們觀察、分析問題的視角。但歷史是發展的,認識應隨之深化。若指望從某經出發,通過理論演繹就可以認識今天的現實,得到今天的方略,豈不荒謬?前人的見解又怎能對我們今天的選擇負責?

前人的思考結論能成為“經”,意味著它曾廣泛地影響人們的思想與行為,這又會影響“史”的軌跡。而“史”展現的現實又會影響后人對前人之“經”的理解與看法。整個歷史發展的過程,就是兩者交互影響的過程。

然而,兩者在人類認識發展中的地位,不是半斤八兩對等的。毛澤東說得好:“只有人們的社會實踐,才是人們對于外界認識的真理性的標準。”(毛澤東《實踐論》)對“經”、“史”之間的權衡,毛澤東的選擇與魯迅一致,他反復申明:

“以為上了書的就是對的,文化落后的中國農民至今還存著這種心理。不謂共產黨內討論問題,也還有人開口閉口‘拿本本來’”。

“本本主義的社會科學研究法也同樣是最危險的,”

“我們說馬克思主義是對的,決不是因為馬克思這個人是什么‘先哲’,而是因為他的理論,在我們的實踐中,在我們的斗爭中,證明了是對的。我們的斗爭需要馬克思主義。我們歡迎這個理論,絲毫不存什么‘先哲’一類的形式的甚至神秘的念頭在里面。”(毛澤東《反對本本主義》)

“史”就是對人類社會實踐及其結果的記載。當然,具體的史家總會受制于其時代與地位的限制,因而史籍未必能完全真實地反映真實的歷史,這就要求讀史者的鑒別能力。這種鑒別能力主要受制于兩個因素。

其一是歷史感。在討論中國近代史時,黃仁宇評論道:

“我們縱使把郭松齡和殷汝耕的事跡寫得不失毫厘,又牽涉到本莊繁和岡村寧次的秘幕,在當中更投入梅蘭芳和阮玲玉的瑣聞軼事,也只是增長歷史的篇幅,仍未掌握中國長期革命的真實性格。”(轉引自韓毓海《明清500年興亡》)

歷史是一個巨大系統的長期運動,若只熱衷于其間紛繁復雜的眾多小浪花,不可能看清這洪流的來龍去脈。許多所謂的歷史著作,不過是奇聞軼事的堆積,很難找到歷史感。

其二是立場。現在人人都明白“屁股決定大腦”,講的就是立場影響認識。馬克思值得尊重,因為他坦承自己理論的階級立場。而當今的“主流學界”,明明站在資本、官僚甚至跨國資本集團的立場上,為其說教,卻偏要將那一套打扮成“天下之通義”、“普世價值”。何其虛偽!!

為了不讓人們關注歷史的洪流的方向,主流學界竭力嘲弄“宏大敘事”,汲汲于宋美齡的高雅風采、杜月笙的豪俠仗義、張愛玲的才情風雅、胡蘭成的書法禪思……。可見專注于栩栩如生的細節,而回避整個社會的結構與演化,正是其立場決定的。這樣的“歷史”除了幫統治者忽悠蕓蕓眾生外,連幫他們改善統治的作用都沒有。因為后者需要對歷史大勢的清晰認識,需要以史為鑒。

非史家而關注歷史,最著名的可能是唐玄宗李世民,他說“以史為鑒,可以知興替”。以史為鑒的結果,幫助李世民開創了貞觀之治。其影響之深遠,大唐成了中國歷史上壽命最長的王朝。作為帝王,李世民史鑒的視角是王朝興替,這也是歷代史鑒的正統視角。

如司馬光就從這個視角寫下了《資治通鑒》,其編撰目的是“專取國家盛衰,系生民休戚,善可為法,惡可為戒者,為紀傳體一書”(司馬光《神宗元豐七年十一月上表》)他的老板宋神宗為此書作序稱“詩云‘商鑒不遠,在夏后之世。’故賜其書名曰《資治通鑒》,以著朕之志焉耳。”(《資治通鑒》序(宋神宗)御制)。

筆者一介草民,只能以草民的視角借鑒歷史,故成此另類史鑒。

在筆者眼里,人類社會無疑是一個動態系統,它應有自己的運動特性。從某種意義上看,人類的歷史就是一部試錯史,人類這個物種在不斷的反思中摸索前進,探尋合理的共同生存方式。人類在這個過程中逐步認識自己的社會系統。

作為人類最大的一個種群,中華民族在這塊土地上生存了數千年。這數千年的共同經驗,是全人類最寶貴的財富之一。尤其寶貴的是,我們的前人有強烈的歷史意識,文字記載的歷史資料極其豐富,這為我們提供了極為寶貴的條件,使我們得以系統觀察人類社會這個動態系統的運行特征。

數千年的輪回,既是慘痛的傷痕,又是豐富的經驗。它既不是“資本”,可以讓我們像阿Q那樣據以傲人;也不是“玩意兒”,可任袁騰飛者流隨意戲弄。它是我們的先輩用鮮血與生命留給我們的最珍貴的教訓。珍視這些教訓,深入研究這些經驗,才對得起我們的先輩,才有可能讓中華大地走出輪回。

科學家承認現象的客觀存在,力圖尋找現象間的邏輯關系,并檢驗自己發現的關系是否成立。這一思路放在歷史上,必然產生許多科研課題。

例如,其中一個就是:中國傳統社會為何長達兩三千年之久,為何呈現周期性的治亂循環?無數的學者從各個角度探尋,得出了許多深具啟發性的觀點。這些觀點的是非、得失自有后代學人評價。這種探索卻提醒人們思考權力與財富的聚集機制,這種聚集的后果;思考田制、稅制、兵制、吏制、學制的演變,思考這種演變背后的動力與機制。

又如,今天困擾世界的“全球化”問題,本質上是在一個封閉的空間內,一個以聚斂為基本動力的社會制度不可避免的問題。在我國兩三千年的歷史中,華夏與地球的其他部分,如歐、美、非諸州的經濟往來微乎其微,可近似地看作一個封閉空間。于是私有制與專制帝國形成的聚斂機制可以成為今天分析全球化問題的參照系。所不同的是,在當時的生產力與統治手段下,聚斂造成不可調和的矛盾需要兩三百年的過程,而如今,這個速度大大加快了。

從這類角度看待中華民族數千年的共同生存經驗,浩瀚的史料就成了寶貴的研究素材。人類在方法論上的每一個進步,都為我們提供了新的研究方法與視角。循此往復,我們可能變得更理性、明智,更少犯前人犯過的錯誤,那些錯誤的代價,往往是千百萬人的性命。

更進一步,這數千年的共同生存經驗不僅對中華民族自己極為重要,也許還蘊含著整個人類未來的出路。

當今地球上的主流文明無疑是西方文明,它與中華文明相當不同。西方學者觀察這個文明時,往往喜歡稱某個世紀是某國的世紀,如:荷蘭的世紀、西班牙的世紀、英國的世紀、美國的世紀等等。這種議論的潛在的背景是:世界由許多國家組成,這些國家在世界這個舞臺上爭雄爭霸,不同的時代有不同的霸主。這大體符合500年來的歷史。

500年來,西方學界所謂的“民族-國家”(nation-state)是國際舞臺上的主角。“民族-國家”誕生于西歐。西歐的傳統社會是神權統治下的封建社會,有無數大大小小、自給自足的封建莊園,卻不知“民族”與“國家”為何物。資本主義生產方式的發展,基于大范圍的商業活動,它需要克服方言障礙、打破封建割據,將社會整合成一個整體。其結果陸續形成了西班牙、英國、法蘭西、德國、意大利等原生的“民族-國家”。

資本主義生產關系必然產生激烈的內部矛盾,它無法在“民族-國家”內部解決,為了緩解內部的階級矛盾,維護國家的民族認同,“民族-國家”們先后走上了向外擴張、殖民、掠奪、奴役的道路。被其侵略的傳統社會不得不被動地改造為“民族-國家”,以求“救亡圖存”。這一過程持續到今天,全世界的疆土都被“民族-國家”們劃分殆盡。

商品與勞務跨國流動、就業機會此消彼長、時尚與疾病全球流行、這個半球的一支軍隊瞬間推翻另一個半球的某個政府,無數每天發生的事件讓我們感受全球化正在將地球變成“地球村”。然而這里“村”只是一個借代詞。“地球村”里的“住戶”不是傳統村落里彼此大體相似的家庭,沒有公認的價值標準和行為準則。他們不大像守望相助的村民,倒像是相互對峙的獵食者。雖然有一個聯合國,但它的功能遠不及傳統村落里的宗祠。

歷史證明“民族-國家”們以自身的利益極大化為終極原則,恃強凌弱、以鄰為壑是其基本的行為模式。由“民族-國家”組成的國際社會是一個無政府主義的社會。近30年來,資本主義生產關系覆蓋了全球,再也沒有可供擴張的空間來緩解其內部矛盾了。這意味著主流文明走到了盡頭,人類被迫面對文明的轉型。人類不得不聚合為一個整體,恰如當年西歐各封建莊園不得不聚合成“民族-國家”一樣。

其實,類似的過程我們的先民早在春秋、戰國時代就經歷過了。當年梁啟超回顧中國的歷史注意到:

“戰國以前,地理之勢未合,群雄角立,而國家主義亦最盛。顧其敝也,爭地爭城,殺人盈野,涂炭之禍,未知所極!有道之士,惄然憂之!矯枉過正,以救末流。孔子作春秋,務破國界,歸於一王,以文致太平。孟子謂:‘天下惡乎定?定於一。’其余先秦諸子,如墨翟、宋牼、老聃、關尹之流,雖其哲理各自不同,至言及政術,則莫不以統一諸國為第一要義。”(梁啟超《新民說》)

可見“天下”取代“國家”是中華歷史上的一個重大飛躍。當今的世界恰類兩千多年前的中華,中華當年的歷史經驗,或許能給今人以啟示。“民族-國家”作為一個歷史過程,在全球是否已經走到晚期?人們是否應開始思考今天意義下的“天下”問題了?這不是基于道德、理想的訴求,而是勢之必然。

從春秋五霸、戰國七雄過渡到大一統的“天下”后,我們的先輩既創建過多次大范圍的統一、和平時代,在其中經濟、技術、文化、藝術高速發展,奠定了中華民族龐大的人口基數;也陷入過多次暴烈的戰亂、割據、殺戮時代,在其中道德淪喪、戾氣泛濫、社會瓦解、經濟崩潰、人口銳減。

正反兩方面反復的經驗教訓,促使我們的先輩思考:天下太平需要怎樣的“普世價值”?人們應當追求怎樣的目標?思考的主流結論凝聚在著名的《西銘》中:

“乾稱父,坤稱母;予茲藐焉,乃混然中處。故天地之塞,吾其體;天地之帥,吾其性。民,吾同胞;物,吾與也。大君者,吾父母宗子;其大臣,宗子之家相也。尊高年,所以長其長;慈孤弱,所以幼其幼;圣,其合德;賢,其秀也。凡天下疲癃、殘疾、惸獨、鰥寡,皆吾兄弟之顛連而無告者也。”(宋•張載的《正蒙·乾稱篇·訂頑》)

人類社會是一個整體—一個大家族,精英集團應是家長,家長的任務是維護整個家族的利益,無論“疲癃殘疾,煢獨鰥寡”都視若兄弟,所以需“尊高年”、“慈孤弱”。非但人類社會如此,人類社會與大自然也本是一體,社會的價值標準須與大自然一致。

文中的“民,吾同胞;物,吾與也”后被簡稱為“民胞物與”,指視民為同胞,物為同類,一切為上天所賜。泛指愛人和一切物類。韓愈說“博愛之為仁”(韓愈《原道》)這正是儒家的核心觀念“仁”。

朱熹指出:此文“大抵皆古人說話集來”(朱熹《朱子語類》卷九十八),其思想來自儒家典籍,是對儒家四書五經的字句的采擷,張載高度凝聚了儒家思想的核心。此文認為,宇宙秩序、社會秩序與家庭秩序相通。這是理學家的共識,反映了多數理學家的共同愿望。所以受到二程、朱熹等一批理學家的充分肯定和高度評價。經由他們的宣傳,“民胞物與”說廣泛流傳。

《西銘》主張的價值觀,迥異于當今主流文明踐行的“理性經濟人”價值觀。這兩類價值觀各自會將人類社會引向何方,值得深思。

研究中國的西方學者發現:中國不是一個通常西方意義上的所謂“民族-國家”,而只能是一個“文明-國家”。他們稱現代中國是“是一個裝扮成一個國家的文明”(A civilization pretending tobe a state)。(見 薩繆爾•亨廷頓《文明的沖突與世界秩序的重建》)

對中國的古人而言,“天下”比“國家”更熟悉,也更常用。當禮記稱“大道之行也,天下為公”時,李世民稱“天下英雄盡入吾彀中矣”時,范仲淹寫“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”時,黃宗羲說“蓋天下之治亂,不在一姓之興亡,而在萬民之憂樂”時,歐陽直公警告“天下未亂蜀先亂,天下已治蜀后治”時,民諺稱“蘇湖熟,天下足”、“得中原者得天下”時,人們所稱的“天下”為當時視野所及的整個社會—“普天之下”之謂也,沒有“民族-國家”疆界的含義。中國讀書人的正統發展道路是:“格物、致知、修身、正意、齊家、治國、平天下”,可見“以天下為己任”決非張狂,不過是循規蹈矩。即使進入了現代,“天下”仍是中國人最常用的概念之一,國民黨元老于佑任就主張“計利當計天下利,求名應求萬古名。”—覆蓋了整個時空!

“天下”與“民族”最大的區別在于:“至大無外”,它必須在其內部解決矛盾,不可能將其轉移出去。而“天下”內部包含了巨大的差異性,生態環境、氣候、語言、民俗千差萬別。我們的先輩在數千年“平天下”的實踐中,積累了豐富的正、反兩方面經驗。不妨隨意列舉一二:

漢字長期被視為中國落后的根源,以至于上個世紀上半葉,“文字改革”成為學界共識。1954年10月,周恩來總理提議設立“中國文字改革委員會”,以拉丁化為改革方向。

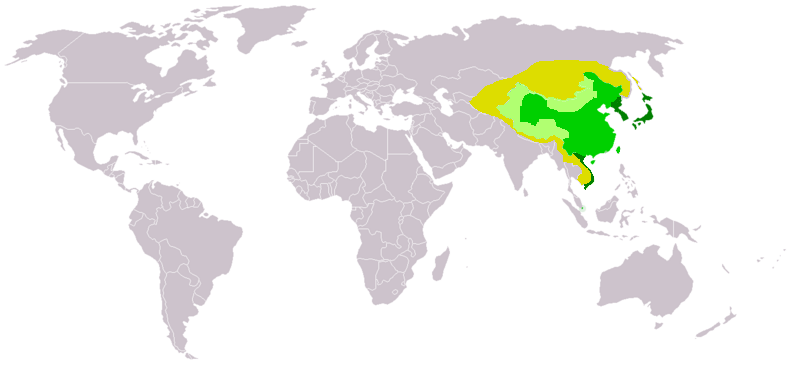

然而表意的漢字可以克服方言的障礙,使廣袤的東亞大陸不同的方言區,甚至不同的民族可以方便地溝通信息。其結果是形成了一個龐大的“漢字文化圈”(圖1)。在整個農耕文明時代,漢字覆蓋的人口與地域最大。可見漢字具有強大的社會整合力量。

圖1:漢字文化圈

綠色:完全使用漢字的地區

淺綠色:位于圈內但仍然主要或同時使用其他文字的地區

深綠色:古代使用漢字、現在部分使用或廢止漢字的地區

黃色:過去漢字文化圈曾涉及到的地區

取自:維基百科http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88

而今,“信息化”受到世人的巨大關注,許多人甚至將人類未來的希望寄托于其上。就功能而言,“信息化”無非是大范圍的信息溝通。而這其中,文字扮演著極為關鍵的角色。金觀濤在對比中國和西歐的農業時代時曾發問:都是自給自足的小農經濟,為何西歐長期維持封建莊園割據的局面,而中國卻能在如此廣大的地域建立“大一統”?他的回答是:四處宦游的“仕”階層,將原本分散的社會聯系了起來,使郡縣制成為可能。試想,如果沒有普天之下皆通行的漢字,“仕”階層如何能實現這一功能?在這個意義上,中華文明是農耕時代信息化最先進的文明。

郡縣制有效地消除了封建割據,帶來了大范圍、長期的和平局面;使遠距離的人流、物流成為可能,為商貿發展提供了空間;促進了生產的發展。郡縣制是文官制,于是選拔候補官僚的科舉制應運而生,有不少學者在探討科舉制與西方文官制度的關系。郡縣制靠官僚集團運行,管理官僚集團成了體制健康的核心問題,所以古人總結出“治國即治吏”的經驗,從司馬光的《資治通鑒》到黃宗羲的民本思想,在吏治上正反兩方面的經驗教訓彌足珍貴。

“天下”是一個再無擴張余地的單元,無法以鄰為壑。統治者不得不在系統內尋找出路,正反兩方面的經驗一再告訴人們,放縱精英集團聚斂,必定導致天下大亂。于是“克己復禮”,克制物欲,破“心中賊”乃“平天下”之本。治理天下的要點首在倫理,用時髦的話就是“精神文明建設”,而非刺激、滿足物欲。這種探索的結果,就凝聚在前引的《西銘》中,導致了“民胞物與”的思想。

“天下”各區域間千差萬別,在一個地區合適的做法,未必適合另一個地區,強制推行多帶來災難性的后果。于是古人得出了因地制宜,因俗而治的經驗。發展到后來形成了朝貢體系。不同于殖民體系的掠奪,在朝貢體系中,中原王朝對外藩“厚往薄來”,其目的不在于經濟剝削,而在于穩定邊陲。

凡此等等,與當今主流文明大異其趣。當初正是這些特征,使中國在西方強權面前被動挨打,而今當全球人類文明陷于困境之時,我們先輩數千年積累的經驗教訓卻能給出有益的啟示。

對“黃色文明”痛心疾首的《河殤》,這樣評價鄭和下西洋:

“它是一次幾乎純而又純的政治游行,它要施恩于海外諸國,以表達中國皇帝對它們名義上的最高宗主權。多么慷慨溫和的君子國行為呵。黑格爾說,大海邀請人類從事征服和貿易。可是,太平洋邀請來的中國人,竟是所謂‘正其誼而不謀其利’的謙謙君子。”

不能不佩服《河殤》作者的深刻,看出了“藍色文明”與“黃色文明”的差異:“從事征服和貿易”還是“正其誼而不謀其利”。

“藍色文明”從事的征服和貿易,導致了數百年無數的戰爭和殺戮,中華民族深受其害。而這一切的根源是,“藍色文明”向外擴張以圖緩解其內部矛盾。《河殤》作者內心的期望是:中華民族拋棄“黃色文明”而擁抱“藍色文明”,這就是后來“與國際接軌”的濫觴。

然而人們似乎忘了,“藍色文明”的基礎是“征服和貿易”,征服與貿易并列,而且排在前面。美國就是這個文明的典型。它的“兩個基本點”一是全球最強大的軍事力量,不是一般的強大,而是要保持與世界各國間的代差;二是獨一無二的金融霸權,而金融是攫取貿易利益最有效的手段。

當“全球化”將世界聯為一體后,這種基于暴力的擴張型文明還能向哪里擴張?沒了擴張空間,其內部矛盾如何緩解?中華民族能走這樣的道路嗎?

1956年毛澤東在《紀念孫中山先生》一文中提出:“中國應當對于人類有較大的貢獻”。在毛澤東的心目中,“較大的貢獻”是什么?

在農耕文化時代,中華民族創造了延綿數千年不中斷,且多次登上世界頂峰的奇跡。說它是奇跡,因為它在整個文明史中獨一無二。這奇跡的意義在于:它在實踐中探尋著文明的可持續性。數千年正反兩方面的經驗教訓理應是整個人類共有的精神財富。基于此,探索“平天下”之道,將人類引向“環球同此涼熱”的新型文明,才是中國應對人類做出的貢獻。

本書不是正統的史學著作,只是從筆者個人的視角觀察中國歷史,雖是一孔之見,卻也看到了許多在鴻篇巨制中看不到的東西。

不像當今時髦的流派,以頌揚或貶斥的態度描寫中國歷史。筆者從幾十年的人生體悟出發,從當今爭論不休的熱點問題出發,在我們的歷史中探尋其先例,尋求借鑒。

不像一些著名人士,本書沒有提出什么“政策主張”、“治國方略”,沒有張揚什么“主義”。本書關注的是提出主張、主義、方略者需認清、想透的問題,不能清晰地認識這些問題,沒有有效的手段處理這些問題,所謂“主張”、“主義”、“方略”勢將淪為空談。

讀者朋友何不也從這個視角看看,然后做出自己的獨立判斷?

邏輯上,本書可分為四大部分。

第一章和第二章觀察中國私有制社會的形成和這個社會的基礎單元—宗族。

第三章到第五章觀察中國的官僚政治與由此衍生的官僚資產階級。

第六章到第八章觀察中國的市場經濟和民營資產階級。

最后一部分觀察三個敏感問題:貨幣、科技、文化基因。

現在,讓我們從中華文明的起點,回顧歷史的經驗教訓。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號