摘要:中國高校正在進(jìn)行以“不升即走”或“非升即走”為核心特點(diǎn)的長聘制改革。張維迎教授在中國高校引入該制度的過程中曾扮演了比較重要的角色,但是由于他用傳統(tǒng)博弈論過度抽象的框架來把握謝林直面現(xiàn)實(shí)的博弈思想,對“非升即走”得以起到良好作用的“任責(zé)—威脅/承諾”邏輯或機(jī)制的認(rèn)知存在一定偏差,未能很好地理解“威脅”(Threat)與“承諾”(Promise)的差異;也未能清晰地認(rèn)知它們的“可信”和“不可信”,并不在于由參與人、行動、信息、戰(zhàn)略、收益所構(gòu)成的博弈框架,而在于該框架之外的參與人通過“任責(zé)”(Commitment)凸顯的個(gè)性地位差異、社會結(jié)構(gòu)、文化環(huán)境等因素。由于謝林思想背后隱含的“非對稱博弈”的現(xiàn)實(shí)取向沒有被真正地領(lǐng)會,從而導(dǎo)致“非升即走”理論替代現(xiàn)實(shí)操作的不可取,這也是“非升即走”制度在中國高校陷入困境的理論之源,因?yàn)樵撝贫鹊牧己眠\(yùn)轉(zhuǎn)需要滿足和創(chuàng)造三個(gè)方面的前置性條件。

有關(guān)“不升即走”或者“非升即走”(Up or Out)的說法,最初源自對西方社會和經(jīng)濟(jì)理論的翻譯與引介,其實(shí)與中國的俗語“外來的和尚會念經(jīng)”有異曲同工之妙。這個(gè)說法及其衍生的具體制度,目前在中國的高校有比較多的應(yīng)用,近期也引發(fā)了一些熱烈的爭議。這一爭議最早可以追溯到2003年《北京大學(xué)教師聘任和職務(wù)晉升制度改革方案(征求意見稿)》所引發(fā)的爭議。如今重溫這一爭議,并由此出發(fā)探析該“改革方案”的主要操刀者張維迎教授的相關(guān)思想以及一些實(shí)踐誤區(qū),有助于我們厘清現(xiàn)實(shí),也有助于我們把握理論,更為具體地理解理論的偏誤可能會導(dǎo)致怎樣的實(shí)踐困境。

“非升即走”的博弈模型疑問

張維迎教授喜歡以“北大改革”為實(shí)例,運(yùn)用于他的授課和著述中。這個(gè)改革引發(fā)的爭議也是筆者親身經(jīng)歷過的。①其中,一個(gè)很重要的方面是“實(shí)行‘非升即走’(up or out)的制度”。②具體而言,該制度在2003年6月17日網(wǎng)上公布的《北京大學(xué)教師聘任和職務(wù)晉升制度改革方案(征求意見稿)》中,表述為:“第23條,新聘講師在該級崗位工作2年之后的合同期內(nèi)有兩次申請晉升副教授的機(jī)會;新聘副教授在該級崗位工作5年之后的合同期內(nèi)有兩次申請晉升正教授的機(jī)會(有關(guān)申請晉升次數(shù)的計(jì)算方式見第29條和30條)。如果第一次申請不成功,第二次申請須在相隔一年之后;如果第二次申請也不成功,除已獲得長期職位的副教授外,聘任關(guān)系從學(xué)校通知本人之日算起一年后自動解除,不再續(xù)約。如果晉升申請成功,聘任關(guān)系按新崗位規(guī)定執(zhí)行。”

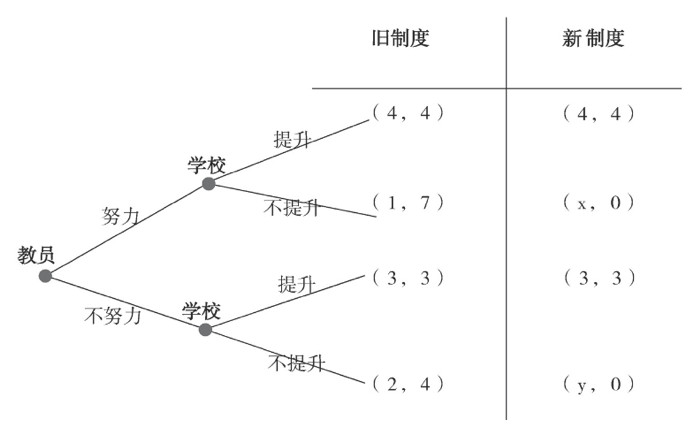

對于該制度,張維迎教授在《博弈與社會》這部教材中想通過一個(gè)博弈模型及其轉(zhuǎn)變來論證:“‘不升即走’是學(xué)校的一個(gè)承諾:不會虧待優(yōu)秀人才。”③根據(jù)他的博弈論建模思路,這里所謂“承諾”,指的應(yīng)當(dāng)是“Commitment”(關(guān)于其中文譯法,將在后文詳述)。在張維迎看來,“非升即走”的制度,乃至鑲嵌于其中的“大學(xué)教師聘任和職務(wù)晉升制度”,涉及的博弈雙方是“教員”和“學(xué)校”。嚴(yán)格說來,這里“學(xué)校”應(yīng)該是指負(fù)責(zé)行政審核的院系和學(xué)校管理者,加上負(fù)責(zé)學(xué)術(shù)審核的院系/學(xué)科組、學(xué)部、學(xué)校三級學(xué)術(shù)委員會,其實(shí)應(yīng)簡稱“校方”而不是“學(xué)校”。因?yàn)?ldquo;學(xué)校”不可無“教員”和“學(xué)生”,僅靠管理者不足以支撐起“學(xué)校”。“教員”的行動在張教授那里,被簡化為“努力”“不努力”兩種,而“學(xué)校”的行動被簡化為“提升”“不提升”兩種。在這個(gè)簡化的博弈框架中,他還對雙方的收益進(jìn)行了大致的賦值,如圖1所示,括號中前一個(gè)數(shù)值是“教員”的收益,后一個(gè)數(shù)值是“學(xué)校”的收益。④

圖1 北大改革中的晉升博弈

根據(jù)圖1可知,沒有“非升即走”加持的《北京大學(xué)教師聘任和職務(wù)晉升制度(征求意見稿)》是“舊制度”,在“舊制度”背景下“教員”“學(xué)校”圍繞晉升問題展開的博弈,導(dǎo)致的結(jié)果是“教員不努力,學(xué)校不提升”。“新制度”意味著有“非升即走”制度的加持,其目的是為了實(shí)現(xiàn)“教員努力,學(xué)校提升”的均衡結(jié)果。按照張維迎教授的思路,乃是“非升即走”制度讓“學(xué)校”在選擇“不提升”選項(xiàng)時(shí),會造成“教員”的流失,故而“學(xué)校”的收益值為0。

但是,如果圖1的博弈收益賦值不存在任何問題,而“學(xué)校”也真心想得到“教員努力,學(xué)校提升”的結(jié)果,則“學(xué)校”完全無需采用“非升即走”制度。根據(jù)張維迎教授的思路,完全可以在“舊制度”博弈中采取如下做法,以達(dá)成“Commitment”,實(shí)現(xiàn)“帕累托最優(yōu)”:“學(xué)校”在博弈開始前,拿出價(jià)值為4的保證金交給一個(gè)獨(dú)立的第三方,宣稱如果到博弈的第二階段,“學(xué)校”不選擇“提升”的話,第三方就可以將其保證金沒收。以此為基礎(chǔ),“舊制度”博弈中,從上往下,第二個(gè)括號中“學(xué)校”收益的7變成了3,第四個(gè)括號中“學(xué)校”收益的4變成了0。北大“不會虧待優(yōu)秀人才”的“Promise”就顯得比在“非升即走”的“新制度”下“更可置信”。

此外,還有更加少費(fèi)周章的方案:以“舊制度”為背景,只要“學(xué)校”的“Commitment”做得徹底一些,直接讓“教員”代替自己進(jìn)行選擇,就能解決這個(gè)困境,即讓“教員”根據(jù)(圖1左)“舊制度”博弈的框架或腳本,自己跟自己“雙手互搏”。這么一來,只要“教員”是理性的,就不愁“教員努力,學(xué)校提升”不能實(shí)現(xiàn)了,因?yàn)樵谒薪Y(jié)果中,只有“教員努力,學(xué)校提升”才能讓“教員”取得最大收益(其值為4)。

如此看來,張維迎教授的“舊制度”博弈只是表明:“學(xué)校”在“教員”職務(wù)晉升過程中的過度參與,導(dǎo)致了糟糕的結(jié)果;卻不足以證明,需要采取一個(gè)“非升即走”的制度才能避免這個(gè)糟糕的結(jié)果。事實(shí)可能恰恰相反,“非升即走”制度會加重“學(xué)校”對該過程的“過度參與”,進(jìn)而導(dǎo)致更為糟糕的結(jié)果。

對此,或許有人會質(zhì)疑,圖1只是一個(gè)簡化的邏輯示例,現(xiàn)實(shí)是復(fù)雜的,在現(xiàn)實(shí)的種種約束條件下,“非升即走”制度所包含的“Commitment”功能,仍然是有其價(jià)值的。的確如此,我們不能根據(jù)圖1的邏輯示例就認(rèn)為“學(xué)校”對職務(wù)晉升過程的參與可有可無。而問題就在于現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜性,一旦承認(rèn)現(xiàn)實(shí)是復(fù)雜的,那么,“非升即走”制度讓“學(xué)校”在選擇“不提升”選項(xiàng)時(shí),會導(dǎo)致“學(xué)校”的收益值為0之類說法,也就值得根據(jù)現(xiàn)實(shí)條件來進(jìn)一步追問了。

“Commitment”的現(xiàn)實(shí)結(jié)構(gòu)追問

現(xiàn)實(shí)背景下,根據(jù)謝林對“Commitment”的定義,其實(shí)有必要這樣提問:北大(“校方”)究竟基于“非升即走”的制度,做了什么“Commitment”,來讓自己“變得承擔(dān)責(zé)任、受到約束或負(fù)有義務(wù)于某種行為進(jìn)程,或不作為的進(jìn)程,或?qū)ξ磥硇袨榈哪撤N控制”?北大(“校方”)因?yàn)?ldquo;非升即走”的制度,放棄了哪些選項(xiàng),排除了哪些選擇,控制了自己未來的哪種行為?簡言之,校方究竟通過“非升即走”制度“Commit”了什么,來讓自己在“教員”(“優(yōu)秀人才”)面前顯得弱勢?以至于人們可以相信:校方一定會踐行“不會虧待優(yōu)秀人才”的“Promise”,否則將極可能為此付出巨大的代價(jià)?

事實(shí)是,“非升即走”的“新制度”并沒有約束或至少是沒有直接約束“校方”,它直接約束的是“教員”。在“舊制度”下,教員面對職務(wù)晉升時(shí),不存在“背水一戰(zhàn)”的問題,可以“屢戰(zhàn)屢敗”,也有機(jī)會“屢敗屢戰(zhàn)”。而在包含了“非升即走”制度的“新制度”下,教員可能身處“背水一戰(zhàn)”的局面。這種“任責(zé)”于(Commit)“戰(zhàn)”的結(jié)果是:令教員(不得不)“努力”承諾(Promise)變得更可置信。同時(shí),鑒于“教員”作為每級崗位“職務(wù)晉升”申請者的機(jī)會(次數(shù))只有兩次,其每次申請時(shí),對校方“可能會”形成更為可信的“威脅”(Threat)——而這樣的“威脅”“可能會”帶來教員“優(yōu)勝劣汰”的結(jié)果,也“可能會”(但并不必然)迫使校方“不會虧待優(yōu)秀人才”。

之所以說“可能會”,乃是因?yàn)檫@還取決于如下三個(gè)方面的條件:(1)兩者相對地位的平等性。(2)代理“學(xué)校”進(jìn)行職務(wù)晉升評聘的人與“學(xué)校”“共進(jìn)退”的一致性。(3)“努力”(“業(yè)績”)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的有效性。

首先,從相對地位平等性角度來看,如果“教員”在北大未能獲得晉升,轉(zhuǎn)身就能在其他優(yōu)質(zhì)大學(xué)謀得有所晉升的教職,則其相對“校方”的談判地位就是較高的。與之相對應(yīng),如果在中國甚至是就在北京,便有十多所乃至幾十所大學(xué)與北京大學(xué)在學(xué)術(shù)聲譽(yù)、學(xué)科地位、社會資源方面旗鼓相當(dāng),那么北大“教員”相對于“校方”也才會是有一定談判力的。只有在談判地位相對平等的條件下,“非升即走”制度才能帶給“教員”以“Commitment”的效能,也才能讓“教員”向“校方”發(fā)出的“非升即走”(這才真的意味著“你不提升我,我就走了”)的“威脅”更可置信。而在兩者地位懸殊的情況下,“教員”的這種威脅對于“校方”來說實(shí)際上是毫無意義的。

其次,從學(xué)校代理人或管理層“與學(xué)校共進(jìn)退”的一致性角度來看,張維迎教授所強(qiáng)調(diào)的“有恒產(chǎn)者有恒心”的說法是很有道理的。這意味著,一方面,這可能需要整個(gè)中國的大學(xué)體制能容許私人和多種社會力量辦大學(xué),并且鼓勵(lì)其辦大辦強(qiáng),最終形成公立、私立大學(xué)兼?zhèn)涞摹⑷盒氰驳摹⒎羌谢拇髮W(xué)體制。另一方面,則需要形成龐大的“校長市場”,也即校長干不好跟普通教員一樣需要辭職。這樣一來,學(xué)校代理人或管理層才能真正感受到“教員”的“非升即走”對“校方”來說是可信的“威脅”——它會壯大競爭對手的實(shí)力。否則,“校方”難免會有“你過你的獨(dú)木橋,我走我的陽光道”的心態(tài),覺得來自“教員”的“威脅”不足以撼動學(xué)校地位,對學(xué)校代理人或管理層而言更是無關(guān)痛癢。

最后,從“努力”(其實(shí)是“業(yè)績”)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的有效性來看,大學(xué)“教員”因?yàn)槠鋭趧?教學(xué)和科研)的復(fù)雜性,所以很難對其“努力”程度(其實(shí)是“業(yè)績”好壞,特別是創(chuàng)新性的強(qiáng)弱)形成簡明有效的評價(jià)體制;而且,因?yàn)?ldquo;教員”是社會人,也是關(guān)系人,同一個(gè)工作單位,同一個(gè)專業(yè)領(lǐng)域,往來頻繁,中間就會夾雜各種因素,評判也就很難做到客觀公正。此外,中國大學(xué)因?yàn)槠淠繕?biāo)的多維性(涉及人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、社會服務(wù)等多個(gè)方面),“校方”的“努力”程度更加難以量化和測量。在評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)存疑的情況下,教員是否“優(yōu)秀人才”,很難“旁”證清白;而校方是否“勞苦功高”,評價(jià)權(quán)并不在教員。于是,“教員”“非升即走”,也就難以“威脅”到“校方”的皮毛。

總之,由于上述三個(gè)方面的條件在“北大改革”中都難以滿足,“新制度”雖然導(dǎo)致“教員”破釜沉舟、背水一戰(zhàn),卻不足以讓“非升即走”成為對北大這所“學(xué)校”的“威脅”,更別說“變得可以置信”了。有鑒于此,校方所謂“不會虧待優(yōu)秀人才”的“Promise”也就是“不可置信”的。⑤可見,證明“學(xué)校”是否作出“Commitment”,不是在數(shù)字模型中將收益賦值改來改去就成功了,且不說這種改法缺乏事實(shí)根據(jù);更重要的是,“某物有某功能”,并不意味著“有某功能的,就一定是某物”;而是要深入到博弈過程之中,分析各方所處的談判地位、社會結(jié)構(gòu)、文化環(huán)境,以及雙方在模型之外可能的實(shí)踐活動。而且,即便在分析達(dá)到這種程度之后,仍然需要接受來自現(xiàn)實(shí)的檢驗(yàn),從社會的角度予以評判。用理論替代現(xiàn)實(shí)是不可取的,用特殊的模型示例替代具體的現(xiàn)實(shí)操作就更不可取了。

張維迎教授提到:“其實(shí)很多企業(yè)都實(shí)行‘不升即走’的制度,比如麥肯錫咨詢公司,員工在任何一個(gè)等級上,如果不能升上去,就必須離開麥肯錫。”⑥筆者認(rèn)為,這存在將“特殊”混同成“一般”的簡化傾向。⑦在公司,特別是咨詢公司這樣的場域中采取“非升即走”制度,稱其為“任責(zé)”(Commitment),是很好理解的。一般而言,在一些市場經(jīng)濟(jì)制度比較完善的公司場域,通常滿足上文所述三個(gè)方面的條件:(1)職員與公司兩者的談判地位相對平等,公司很難形成壟斷性地位,即便形成了壟斷,政府也會出面來反壟斷。(2)代理公司進(jìn)行職級評聘的人與公司“共進(jìn)退”的一致性程度高。(3)在公司場域中,“業(yè)績”評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相對簡單有效,主要是看能幫公司營利多少。只有當(dāng)這三個(gè)條件成立,職員的“非升即走”才可以視作對公司的一種“威脅”——如果公司“虧待優(yōu)秀人才”的話,“優(yōu)秀人才”就到競爭對手那里去。相應(yīng)的,采取“非升即走”制度的公司也可以說是給出了一個(gè)“不會虧待優(yōu)秀人才”的可信“承諾”(Promise)。

“Commitment”的理論邏輯拷問

筆者認(rèn)為,張維迎教授對于“非升即走”“北大改革”的一些分析和表述的誤解,根源于對Commitment—Threat/Promise(任責(zé)—威脅/承諾)這個(gè)分析框架把握得不太精準(zhǔn),同時(shí)在思維上束縛于特殊的博弈示例。

作為國內(nèi)有著重要影響力的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和教育工作者之一,他在其著作《博弈與社會》中對有關(guān)“Commitment”(他將其翻譯成“承諾”)一詞及其背后概念體系的理解存在問題。這個(gè)問題看起來似乎很小,但是,鑒于“Commitment”一詞在英文世界有著廣泛的影響,而且最近幾十年來,“Commitment”還頻繁地以“承諾”的面目作為關(guān)鍵詞在中文世界出現(xiàn),因此,對該詞及其背后概念體系的把握的問題,極可能容易引起系統(tǒng)性的偏差,甚至不利于“博弈與社會”相關(guān)理論研究與操作實(shí)踐的展開。

張維迎教授在《博弈與社會》指出:“托馬斯·謝林被公認(rèn)為是最早提出和定義‘承諾’(Commitment)概念的人”。的確,早在1960年出版的具有重大影響力的《沖突的戰(zhàn)略》(The Strategy of Conflict)一書中,謝林就對“Commitment”一詞有比較細(xì)致的詮釋,該詞在其戰(zhàn)略學(xué)思想中具有關(guān)鍵性的地位。關(guān)于“Commitment”一詞所包含的主要思想,謝林在2006年出版的Strategies of Commitment and Other Essays一書中也有比較集中的回顧性總結(jié)。他說,有些同事猜測他應(yīng)該是“Commitment”這個(gè)概念的創(chuàng)始人。這誠然讓他高興,但他卻必須謙虛地否認(rèn)。這是因?yàn)樵缭?400年前,色諾芬(Xenophon)就對此有所感悟。彼時(shí),色諾芬的部隊(duì)被波斯人追趕,停在了一個(gè)幾乎不可逾越的溝壑的一邊。他的一個(gè)將軍對這種可能是無路可逃的境況表示驚恐,色諾芬卻安慰他說,在即將作戰(zhàn)時(shí)我方面對難以逾越的溝壑,其實(shí)恰恰是我們應(yīng)該求之不得的境況。我方應(yīng)該對敵方認(rèn)為他們“從任何方向撤退都是容易的”這一點(diǎn)感到高興;而我們自己卻應(yīng)從當(dāng)前所處的位置懂得,對我方而言除非是戰(zhàn)斗獲勝,否則就無安全可言。⑧顯然,色諾芬的這種想法與《孫子兵法》中所說的“死地則戰(zhàn)”是極其相似的。

從這樣一種最初緣起出發(fā),結(jié)合“死地則戰(zhàn)”等中國傳統(tǒng)兵家思想,僅就字面意思來看,將“Commitment”一詞(其對應(yīng)的動詞為“Commit”)翻譯成“承諾”也是比較勉強(qiáng)的。經(jīng)過深思,筆者傾向于將其翻譯成“任責(zé)”⑨,字面意思上直接對應(yīng)的是“擔(dān)任起某種職責(zé),直面可能的追責(zé)”。那么,在謝林的思想中,什么是“任責(zé)”呢?謝林2006年書中的一段文字對此進(jìn)行了總括性界定。他說:

我使用“任責(zé)”一詞意指,變得承擔(dān)責(zé)任、受到約束或負(fù)有義務(wù)于某種行為進(jìn)程,或不作為的進(jìn)程,或?qū)ξ磥硇袨榈哪撤N控制。它意味著放棄某些選項(xiàng),排除某些選擇,屈從于對行為者未來行為的某種控制。而且這么做是故意的,帶有某種目的性。其目的是為了影響某個(gè)其他人的選擇。任責(zé)通過影響其他人對任責(zé)方行為的預(yù)期來達(dá)到這一目的。⑩

由這一定義可知:“任責(zé)”于A行為,意味著行為者有意地削減乃至封閉自己進(jìn)行其他(非A)行為選擇的可能性空間;如此,當(dāng)某種情況或局勢出現(xiàn)時(shí),他只能做A行為,而不再會是任何(甚至是包括規(guī)避死亡的)其他行為,甚至根本就做不了其他行為。

除了《孫子兵法》中“死地則戰(zhàn)”的說法之外,中國成語中也有所謂“破釜沉舟”“背水一戰(zhàn)”之說,就是通過“破釜沉舟”來讓自己的部隊(duì)“任責(zé)”于“戰(zhàn)”這個(gè)可能的選項(xiàng)——如果對方進(jìn)攻的話。

Commitment(任責(zé))、Threat(威脅)與Promise(筆者傾向于將其翻譯為“承諾”)這三個(gè)詞構(gòu)成了謝林沖突戰(zhàn)略學(xué)中至關(guān)重要的概念框架,可稱之為“Commitment—Threat/Promise”(任責(zé)—威脅/承諾)框架。張維迎教授(當(dāng)然還有不少別的學(xué)者)將“Commitment”翻譯成“承諾”,而將“Promise”翻譯成“許諾”,在筆者看來并不妥當(dāng)。其不僅在于中文世界里“承諾”與“許諾”不易區(qū)分開;而且在于“Commit”某個(gè)行為,雖然可能包含了影響他人預(yù)期的目的,卻并不像“承諾”(Promise)和“威脅”(Threat)那樣“最直接的”是針對“他方”(作為第二方的“對手”或“伙伴”,以及“第三方”)的一個(gè)行為,而更多的是針對自己或“己方”的。

張維迎教授將“Commitment”翻譯成“承諾”,而將“Promise”翻譯成“許諾”,這種語言局限,使得他在介紹謝林戰(zhàn)略思想時(shí),一些表述不免會存在問題。他說:

在博弈論中,如果某個(gè)參與人采取某種行動,使得一個(gè)原來事后不可置信的威脅變成一個(gè)事后可以置信的威脅,事前最優(yōu)和事后最優(yōu)相一致,則這種行動被稱為承諾(Commitment)。注意,這里“承諾”和前面提到的“許諾”(Promise)的含義有所不同。“許諾”和“威脅”都可以看成是一種言辭上的表示;而“承諾”指的是一種行動,言而有信。語言是矮子,行動是巨人。這表明承諾比許諾重要。只有通過承諾,才能使得原本不能實(shí)現(xiàn)的帕累托最優(yōu)成為均衡結(jié)果。?

盡管張維迎教授使用“Commitment”一詞的時(shí)候,提到了托馬斯·謝林的重要貢獻(xiàn)。但是,其上述表達(dá)以及相關(guān)的探討其實(shí)與謝林的戰(zhàn)略思想已相去甚遠(yuǎn)。最為淺層地看,“‘許諾’和‘威脅’都可以看成是一種言辭上的表示;而‘承諾’(Commitment)指的是一種行動,言而有信。語言是矮子,行動是巨人”這樣的說法是有問題的。的確,“Commitment”(任責(zé),即張教授所謂“承諾”)“是一種行動”,但是這種行動也可以是“言辭上的表示”;而“Threat”(“威脅”)和“Promise”(承諾,即張教授所謂“許諾”),因?yàn)樗鼈兛赡馨?ldquo;Commitment”,所以自然也就不限于“言辭上的表示”。“我向上帝發(fā)誓……”這樣的“言辭上的表示”,在一個(gè)非常尊崇上帝的社會中,可能成為其社會成員進(jìn)行“Commitment”的重要方式。比如皇帝承諾給某個(gè)皇子以儲君地位時(shí),只要這個(gè)“Promise”包含了“Commitment”,就需要皇帝付出一定的行動——至少搞個(gè)儀式,甚至要將其他有競爭力的皇子外放,而不是光靠“言辭上的表示”。

因?yàn)閺埦S迎教授認(rèn)為“‘許諾’和‘威脅’都可以看成是一種言辭上的表示”,所以自然就容易被誤導(dǎo),以至于傾向于取消“Threat”與“Promise”的區(qū)別。他說:

生活中,這種聲明可能是“威脅性”的(Threat),類似“如果你不答應(yīng)做某事,我就會如何”,也可能是“許諾性”的(Promise),類似“如果你答應(yīng)做某事,我會如何”。其實(shí)“威脅性”聲明可以變成“許諾性”聲明,比如,“如果你不答應(yīng)做某事,我就會如何”可以改變?yōu)?ldquo;如果你答應(yīng)不做某事,我會如何”。一個(gè)例子是,家長管教孩子,可以威脅性地說,“如果你不答應(yīng)放棄玩游戲,我要扣除你這個(gè)月的零花錢”;也可以許諾性地說,“如果你答應(yīng)放棄玩游戲,我就不扣除你這個(gè)月的零花錢”。同樣,許諾性的聲明也可以變成威脅性的聲明。這樣,從分析的角度來看,就沒有必要對威脅性聲明和許諾性聲明加以區(qū)分了。其實(shí)質(zhì)都是發(fā)出聲明的一方希望以此來影響對方的行動。因此,下文我們就把這些聲明統(tǒng)稱為“威脅”。?

就這樣,張維迎教授“輕松”統(tǒng)一了“Threat”與“Promise”,也就取消了“Promise”的分析價(jià)值。如此就不難理解他所謂的“非升即走”多“威脅性”而少“承諾性”。問題是,生活中我們可以清晰地感受到“Threat”與“Promise”的差別,哪怕它們的背后并沒有“Commitment”的加持。比如,如果孩子和父母都將父母給孩子每個(gè)月零花錢看作是理所當(dāng)然的,那么,無論是父母說“如果你不答應(yīng)放棄玩游戲,我要扣除你這個(gè)月的零花錢”,還是將其表述為“如果你答應(yīng)放棄玩游戲,我就不扣除你這個(gè)月的零花錢”,它對孩子來說,都構(gòu)成為一種“威脅”(“Threat”)。

但是,生活中人們之所以不會混同“Promise”和“Threat”,從日常角度來看,首先,乃是因?yàn)榻邮?ldquo;Promise”或“Threat”的人,能夠根據(jù)自己的感受來判斷其差異:一個(gè)“Promise”能給接收者帶來某種收益,如果接收者遵守了其“訴求”的行為,而“Promise”也被其發(fā)出者所踐行的話。與之相反,一個(gè)“Threat”會給接收者帶來某種切實(shí)的損失,如果接收者沒有遵照其“導(dǎo)向”而行為,而“Threat”所包含的“條件未獲滿足時(shí)將實(shí)施的行為”被發(fā)出者所踐行的話。

此外,當(dāng)它們“成功”時(shí),發(fā)出“Promise”或“Threat”的人涉及的踐行問題是有所不同的,特別是其背后有“Commitment”加持的時(shí)候。一個(gè)成功的“Promise”,當(dāng)其踐行的時(shí)候,需要發(fā)出者付出發(fā)出(包括但不限于“言辭上的表示”)該“Promise”的成本之外的代價(jià);而一個(gè)“成功”的“Threat”,則不需要發(fā)出者再在該“Threat”發(fā)出(包括但不限于“言辭上的表示”)的成本之外額外支付踐行的成本。也就是說,成功的“Threat”是不需要發(fā)出者踐行的;相反,倒是“不成功”時(shí),即“Threat”接收者沒有遵照其“導(dǎo)向”而行為時(shí),有“Commitment”加持的“Threat”往往需要發(fā)出者踐行,這可能將會讓“Threat”發(fā)出者付出額外的成本,在有些特殊情況下,其給發(fā)出者帶來的損失甚至大于接收者。可以說,盡管“威脅”(“Threat”)與“承諾”(“Promise”)概念存在一定程度的聯(lián)系,?但它們是兩個(gè)相互對立的概念,博弈參與人根據(jù)其感知能夠?qū)烧呙鞔_區(qū)分,這對博弈的結(jié)果也會產(chǎn)生不同的影響。相對來說,“任責(zé)”(Commitment)則是更為基礎(chǔ)的概念,以是否限于“言辭上的表示”為標(biāo)準(zhǔn),是無法有效地將它們?nèi)邊^(qū)分開來的。

張維迎教授將“Threat”與“Promise”混同,忽視了博弈當(dāng)事人的感知,也忽略了兩者對博弈分析的不同價(jià)值。而他將“Commitment”(其所謂“承諾”)和“Promise”(其所謂“許諾”)簡單地進(jìn)行比較,說前者比后者重要,也是不可取的;因?yàn)楹笳呖赡馨罢撸嗉辞罢呖赡艹蔀楹笳叩囊粋€(gè)重要組成部分,兩者密不可分。

張維迎教授有關(guān)“Commitment”的定義也存在一定問題。他說“在博弈論中,某個(gè)參與人采取某種行動,使得一個(gè)原來事后不可置信的‘威脅’變成一個(gè)事后可以置信的‘威脅’,事前最優(yōu)和事后最優(yōu)相一致,則這種行動被稱為承諾(Commitment)……只有通過承諾,才能使得原本不能實(shí)現(xiàn)的帕累托最優(yōu)成為均衡結(jié)果”。這意味著“Commitment”需要依托于特定的博弈框架(由參與人、行動、信息、戰(zhàn)略、收益所構(gòu)成),使其中包含的“威脅”(Threat,按照張教授沒有必要區(qū)分兩者的說法,它也包含了Promise)“變成事后可以置信”才能獲得界定。由于他在這里用“Commitment”在特定博弈框架中的功能來替代其定義,?這樣做不僅容易導(dǎo)致循環(huán)論證,也很容易形成誤導(dǎo)。眾所周知,“某物有某功能”,并不意味著“有某功能的,就一定是某物”。

很明顯“Commitment”完全不需要依托于特定的博弈框架來獲得界定;相反,它更多指向的是對參與人的身體、人格、品性、聲譽(yù)、意志、先在事跡,以及參與人所處時(shí)空位置、社會結(jié)構(gòu)、文化環(huán)境等資源的調(diào)用(這一切都是在特定博弈框架之外的,是需要從社會現(xiàn)實(shí)的角度來把握的),來形成對自己的約束,進(jìn)而讓所發(fā)出的威脅或承諾更可置信。

而在所謂“使得一個(gè)原來事后不可置信的威脅變成一個(gè)事后可以置信的威脅,事前最優(yōu)和事后最優(yōu)相一致”的說法中,“事后”及“事前”中的“事”究竟指的是什么呢?是“Commitment”(任責(zé)),是“Threat”(威脅)或“Promise”(承諾),還是張維迎教授所構(gòu)想博弈例子的某步行為,即威脅所針對的對方的某個(gè)行為?確切地說,“事”指的是“Commitment”(任責(zé)),則引文中“原來事后”(即Commitment之后)和“變成事后”(也指Commitment之后)中的“事后”二詞就不正確而應(yīng)該刪除。因?yàn)椋聦?shí)上,Commitment并不必然是先于威脅(或Promise)的,它完全可能伴隨著威脅(或Promise)的發(fā)出而同時(shí)發(fā)生,甚至威脅(或Promise)的“信息”或“信號”以及“聲明”的發(fā)出完全可能發(fā)生在Commitment之前。

此外,引文中所謂“最優(yōu)”究竟指的是“威脅”(或“承諾”,即Promise)方的最優(yōu),被“威脅”(或被“承諾”)方的最優(yōu),還是整個(gè)博弈的所謂“帕累托最優(yōu)”呢?如前所述,張維迎教授沒有有效地區(qū)分開Commitment(“任責(zé)”)與Promise(筆者所謂“承諾”,也是張教授所謂“許諾”),沒有注意到Threat(“威脅”)與Promise(“承諾”)對不同的博弈方來說意義是不同的,需要支付的代價(jià)也是不同的,這自然會影響其有關(guān)“最優(yōu)”的判斷。這意味著,“只有通過承諾(Commitment),才能使得原本不能實(shí)現(xiàn)的帕累托最優(yōu)成為均衡結(jié)果”的說法是不成立的。盡管Commitment通過自我約束,對于“任責(zé)方”在博弈活動中獲致一個(gè)相對較好的結(jié)果而言非常重要,它卻并不是實(shí)現(xiàn)該均衡的必要條件或充分條件。“Commitment”(任責(zé))所導(dǎo)向的常常是“有所偏向”的博弈結(jié)果,與“帕累托最優(yōu)均衡”等數(shù)學(xué)“對稱性”傳統(tǒng)博弈論所推導(dǎo)出的結(jié)果有顯著區(qū)別。

破除示例之套:“特殊”≠“一般”

張維迎教授傾向通過示例來講述“威脅”與“承諾”,再直接引申到一般性論述層面。這樣講課會比較生動,但形成教材卻需特別慎重,因?yàn)槊鎸@些示例,思維不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑挘蜁⑹纠械?ldquo;特殊性內(nèi)容”與“一般性內(nèi)容”混淆。如此,示例中的形式與內(nèi)容也就會在一定程度上限制其思維,片面化其一般性表述。

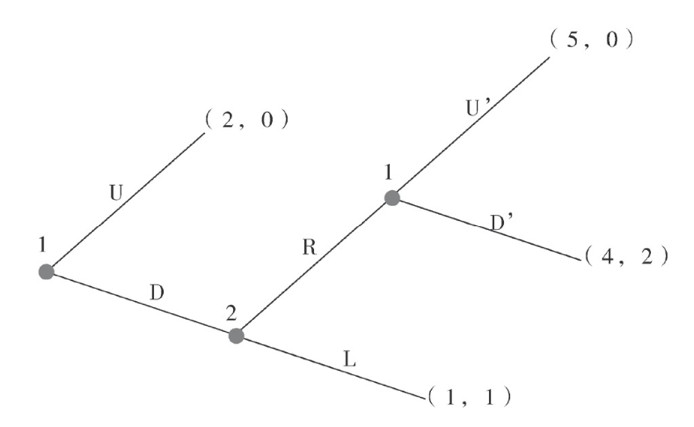

比如,在講“承諾行為”這一節(jié)之前,張維迎教授舉了個(gè)“逆向歸納示例”,大致如圖2所示。?這是個(gè)分步行動的博弈。參與人“1”先行動,如果其選擇U,博弈結(jié)束;如果其選擇D,進(jìn)入下一步由參與人“2”進(jìn)行選擇。這時(shí),參與人“2”如果選擇L,博弈結(jié)束;如果選擇R,進(jìn)入第三步由參與人“1”再在U’和D’之間進(jìn)行選擇,然后博弈結(jié)束。圖中括號里的數(shù)值,逗號之前對應(yīng)的是參與人“1”的相應(yīng)收益,逗號后對應(yīng)的則是參與人“2”相應(yīng)的收益。

圖2 逆向歸納示例

在這個(gè)博弈框架中,運(yùn)用逆向歸納法求解的均衡結(jié)果是:參與人“1”選擇U,博弈結(jié)束,參與人“2”沒任何選擇;參與人“1”和“2”的收益值分別為2和0。這樣一種收益值顯然不如當(dāng)博弈進(jìn)入第三步,參與人“1”選擇D’后,雙方所能獲得的收益值(分別為4和2)來得大。也就是說,在這個(gè)博弈框架中,是存在一個(gè)“帕累托最優(yōu)”結(jié)果的,亦即,博弈的雙方在現(xiàn)有均衡結(jié)果之外還有帕累托優(yōu)化空間。但這里需要特別注意,并不是所有的博弈都這么特殊。

在這樣人為設(shè)定并簡化的博弈中,參與人1是占據(jù)著主導(dǎo)地位的——分步的博弈框架本身潛在地給了他/她這一主導(dǎo)地位。要想獲得帕累托優(yōu)化的結(jié)果,得到收益(4,2),參與人“1”可以向參與人“2”提供一個(gè)承諾(Promise)來推進(jìn)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),即如果參與人“2”在第二步時(shí)選擇R,那么參與人“1”將在第三步時(shí)選擇D’。而為了讓這個(gè)承諾(Promise)顯得可信,他可以讓自己任責(zé)于(commit)D’這個(gè)選項(xiàng)。具體做法可以是如張維迎教授所說的那樣:“參與人‘1’在博弈開始前,拿出價(jià)值為‘2’的保證金交給一個(gè)獨(dú)立的第三方,宣稱如果到博弈的第三階段,他不選擇D’的話,第三方就可以把他的保證金沒收。”?

當(dāng)然,參與人“1”讓自己任責(zé)于(commit)D’這個(gè)選項(xiàng),也可以這么做:在博弈到達(dá)第三步時(shí),參與人“1”將只擁有U’和D’兩個(gè)按鈕的選擇器直接交到參與人“2”的手中,讓參與人“2”代替自己進(jìn)行選擇,這樣將自己的選擇權(quán)讓渡出去。此外,參與人“1”還可以做得更為徹底一點(diǎn),直接從第一步開始就讓參與人“2”代替自己進(jìn)行選擇;也就是說,讓參與人“2”根據(jù)圖1博弈的框架或腳本,自己跟自己搞“雙手互搏”,這么一來就不愁“帕累托最優(yōu)”不能實(shí)現(xiàn)了。

但是,真實(shí)世界的博弈顯然不是這樣一種“找最大數(shù)”的游戲。哪怕真的存在上面所述“只擁有U’和D’兩個(gè)按鈕的選擇器”,參與人“1”將其交到參與人“2”的手中時(shí),仍然面臨信任參與人“2”不會新增一個(gè)U’和D’之外的按鈕的問題。參與人“2”為了獲取這一信任,也有必要有所“任責(zé)”(比如在選擇器上安裝一個(gè)如果拆解就會自爆的裝置),表示自己不會拆開選擇器新增按鈕。可見,與通過抽象提供需要一系列前提假設(shè)方能成立的問題探討的“起始框架”(這是傳統(tǒng)博弈論所做的工作)不同,“Commitment—Threat/Promise”(任責(zé)—威脅/承諾)這個(gè)分析框架更多指向的是對社會現(xiàn)實(shí)特別是人際互動的“本質(zhì)性、元級別的抽象與逼近”。這是兩種不同性質(zhì)的理論模型,前者是偏向形式主義的,后者是偏向?qū)嵸|(zhì)主義的;前者偏向抽象性,后者偏向現(xiàn)實(shí)性;前者有利于長邏輯鏈條的探討,后者專注于短邏輯鏈條的把握。

也許正是因?yàn)橐恢钡胗浿鴪D2中逆向歸納的這個(gè)示例,受其束縛,張維迎教授才會認(rèn)為,“在博弈論中,某個(gè)參與人采取某種行動,使得一個(gè)原來事后不可置信的威脅變成一個(gè)事后可以置信的威脅,事前最優(yōu)和事后最優(yōu)相一致,則這種行動被稱為‘承諾’(Commitment)……只有通過承諾,才能使得原本不能實(shí)現(xiàn)的帕累托最優(yōu)成為均衡結(jié)果”。

但結(jié)合圖2中的示例,上述令人困惑的見解就不難被理解了。用張維迎教授的話來說,參與人“1”向參與人“2”提供一個(gè)“威脅”,如果參與人“2”在第二步時(shí)選擇R,那么參與人“1”將在第三步時(shí)選擇D’(這里“威脅”對應(yīng)的英文為Threat,但其實(shí)是張教授所謂“許諾”即Promise。鑒于張教授認(rèn)為這兩者沒有必要加以區(qū)分,所以遵循其思路,也就可以這么用“威脅”一詞了)。但是,“根源在于事先最優(yōu)與事后最優(yōu)的不一致”,?這個(gè)“威脅”是不可信的。也就是說,當(dāng)參與人“2”還沒有選擇R時(shí)(這應(yīng)該是“事先”的真實(shí)含義),參與人“1”第三步的最優(yōu)選擇還是D’;當(dāng)參與人“2”真的選擇了R(這是“事后”),進(jìn)入第三步讓參與人“1”進(jìn)行選擇時(shí),其最優(yōu)選擇就成了U’。在有了上文所謂“承諾”(Commitment)的加持之后,一個(gè)原來“事后”(即參與人2選擇R之后)不可置信的“威脅”(其實(shí)是Promise),變成了“一個(gè)事后可以置信的‘威脅’(其實(shí)是Promise)”,即“參與人‘1’表示,如果參與人‘2’在第二步時(shí)選擇R,那么參與人‘1’將在第三步時(shí)選擇D”。顯然,這里通過“承諾”(Commitment),“威脅”(其實(shí)是Promise)變得可以置信,原本不能實(shí)現(xiàn)的“帕累托最優(yōu)”成為均衡結(jié)果,參與人“1”和參與人“2”分別獲得的收益為4和2。

至此,前面提出的“事先最優(yōu)”“事后最優(yōu)”“帕累托最優(yōu)”等概念謎團(tuán)也就迎刃而解了。但是,這樣一個(gè)得自于示例的說法,能夠簡單地推論到其他例子嗎?能夠得出“在博弈論中……承諾比許諾重要,只有通過承諾,才能使得原本不能實(shí)現(xiàn)的帕累托最優(yōu)成為均衡結(jié)果”這樣的一般性判斷嗎?畢竟,如上所述,這個(gè)示例中的博弈是如此特殊,以至于參與人“1”完全可以委托參與人“2”按照博弈框架搞“雙手互搏”,通過找自己的“最大收益值”來解決困境!

這個(gè)示例也許有助于說明“逆向歸納”法,也許有助于說明“Commitment”(任責(zé))的重要功能之一——讓“Promise”變得更可置信,但卻并不適合用來界定“Commitment”這個(gè)概念,也不宜從中得出“承諾(Commitment)比許諾(Promise)重要,只有通過承諾(Commitment),才能使得原本不能實(shí)現(xiàn)的帕累托最優(yōu)成為均衡結(jié)果”這樣的一般性結(jié)論。其實(shí),有時(shí)候,對于某些博弈,簡單地保持信息溝通就能“使得原本不能實(shí)現(xiàn)的帕累托最優(yōu)成為均衡結(jié)果”。在這里,張維迎教授顯然是將特殊與一般搞混了。

用“Commitment”在特定博弈中的功能來替代其定義,將特殊與一般搞混,導(dǎo)致張維迎教授一般性地認(rèn)為“Commitment”是一種理性的事先設(shè)計(jì),其加持的威脅(Threat)與承諾(Promise)是“可以置信”還是“不可置信”,不取決于博弈“對手”或“伙伴”,而取決于“外在于博弈當(dāng)事人的博弈論者”所假設(shè)的博弈框架,這相當(dāng)于假定所有的博弈當(dāng)事人像博弈論者那樣沿著統(tǒng)一的類似圖2的框架思考問題。于是,在張教授看來,學(xué)生不會“任責(zé)”于(Commit)自己報(bào)復(fù)老師的“威脅”,因?yàn)楫?dāng)老師給了不及格后,踐行這樣的“威脅”并不能優(yōu)化自己的收益。?的確,在圖2中,“Commitment”可以帶來整個(gè)博弈的“帕累托優(yōu)化”。但特殊與一般不能混淆。需要注意的是,社會博弈中“Commitment”未必是理性的事先設(shè)計(jì),其倚重的資源也不是基于博弈論的數(shù)學(xué)框架,而“可以置信”或“不可置信”的關(guān)鍵還在于博弈當(dāng)事人及其所處的社會環(huán)境,傳統(tǒng)博弈論在排除“不可置信威脅”方面能力極為有限。

余論:起始框架與逼近現(xiàn)實(shí)

中國高校還在進(jìn)行以“非升即走”為核心特點(diǎn)的長聘制改革,已有一些學(xué)者指出中國高校現(xiàn)實(shí)條件與國外高校狀況的差異,并以此反思中國高校實(shí)行“非升即走”制度需要哪些方面的配套政策,才能更好地推行。

筆者認(rèn)為:高校采取“非升即走”的制度,要想令校方與教師之間形成有效的“威脅”或“承諾”,促進(jìn)雙方的共同發(fā)展,根本在于高校所在的“小生境”或“場域”需要滿足如下三個(gè)方面的前置性條件:

(1)作為博弈雙方的校方與教師談判地位相對平等;(2)代理校方進(jìn)行職級評聘的人與學(xué)校“共進(jìn)退”的一致性程度高;(3)相關(guān)場域或者高等教育界中,要么教師“業(yè)績”評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相對簡單有效,要么該特定高校“就近”便有不止一兩家,最好是有六七家“旗鼓相當(dāng)”的競爭對手。

張維迎教授盡管在中國高校引入“不升即走”或“非升即走”制度中扮演了比較重要的角色,但是他對“非升即走”得以起到良好作用的“任責(zé)—威脅/承諾”邏輯或機(jī)制其實(shí)缺乏條理清晰的把握。“任責(zé)”(Commitment)雖然可能包含了影響他人預(yù)期的目的,卻更多的是針對自己或“己方”的,屬于自我限制、自我約束乃至自我“捆綁”性質(zhì)的行為。“威脅”(Threat)與“承諾”(Promise)是博弈參與人影響博弈對手或博弈伙伴預(yù)期的兩種重要手段,它們絕不限于“言辭上的表示”,它們的差異,不僅發(fā)出者能感受到,接收者也能感受到。將兩者混同,是不可取的。判斷行為者是否作出了包含“任責(zé)”(Commitment)的“威脅”(Threat)與“承諾”(Promise),是需要依據(jù)當(dāng)事人作為博弈參與者的感知來進(jìn)行的。這需要深入到博弈過程之中,分析各方所處的談判地位、社會結(jié)構(gòu)、文化環(huán)境,以及雙方可能的實(shí)踐活動等。而且,即便在分析達(dá)到這種程度之后,對具體的實(shí)例而言,仍然需要接受來自現(xiàn)實(shí)的檢驗(yàn)。

用理論替代現(xiàn)實(shí)是不可取的,用特殊的模型示例替代具體的現(xiàn)實(shí)操作來表明某種主張的正確性,就更不可取了。“示例—數(shù)學(xué)模型—一般理論”這三者在方法論層次上是有不同意義的。一定要注意它們各自服務(wù)于不同的目的,不能兩兩混淆,更不能一概而論。就這三者而言,它們包含的內(nèi)容在具體性上,從左到右依次淡化;在抽象性上,從左到右依次增強(qiáng)。論者需要特別注意的是,“示例”“數(shù)學(xué)模型”只是將“現(xiàn)實(shí)”與“理論”橋接起來的腳手架,是方便探討與分析的一種工具。它既有簡化“現(xiàn)實(shí)”的作用;又有“降維”“理論”,令其分析更具操作性的功效。面對“示例”“數(shù)學(xué)模型”,我們不可過度輕視或者過度癡迷。

同時(shí),研究者也需要注意到,作為“起始框架”的理論和作為“逼近現(xiàn)實(shí)”的理論是不同的。“起始框架”性質(zhì)的理論,的確有助于說明某個(gè)概念或某種一般道理。但是,如果就此便先入為主地以之為典范,讓自己的思維深深地束縛其中,就容易將該理論中的“特殊性內(nèi)容”與“一般性內(nèi)容”搞混,將理論與現(xiàn)實(shí)搞混。如此,“起始框架”就會一定程度上限制其思維,片面化其一般性表述。須知,謝林的“Commitment—Threat/Promise”(任責(zé)—威脅/承諾)是建構(gòu)社會博弈論的重要基石之一,但它更多的是屬于“逼近現(xiàn)實(shí)”的理論。

總之,“非升即走”制度作為一種相對微觀的規(guī)則安排,要想有效執(zhí)行,有賴于相關(guān)博弈方達(dá)成不至于發(fā)生公開沖突的協(xié)調(diào)性共識。而這微觀層面上依賴于雙方的互尊互重,特別是相對弱勢方有不失尊嚴(yán)地“退出”特定博弈的空間;宏觀層面上則有賴于“非升即走”制度所嵌入的高等教育界的制度和結(jié)構(gòu)體系。后者意味著,特別有必要在高校間形成“多極化”的實(shí)力均衡體系。

注釋:

①關(guān)于該改革的制度安排及引發(fā)的爭議,可參見王水雄:《鑲嵌式博弈:對轉(zhuǎn)型社會市場秩序的剖析》,上海:格致出版社,2009年,第234—255頁。更多內(nèi)容可參見甘陽、李猛編:《中國大學(xué)改革之道》,上海:上海人民出版社,2004年;張維迎:《大學(xué)的邏輯》,北京:北京大學(xué)出版社,2004年。

②張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第97頁。

③張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第98頁。

④張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第97頁。

⑤在中國目前北大清華兩家“第一梯隊(duì)”的重點(diǎn)大學(xué)“獨(dú)大”的高教體制下,一些被認(rèn)為是“第二梯隊(duì)”的重點(diǎn)高校采取“非升即走”制度,可能更容易讓其教員發(fā)出對校方而言“可以置信”的威脅。鑒于“非升即走”制度被不少屬于“第二梯隊(duì)”的重點(diǎn)高校所模仿,“北大改革”的意義也許更多地體現(xiàn)在北大之外。當(dāng)然,這一點(diǎn)仍然有待現(xiàn)實(shí)的檢驗(yàn)。

⑥張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第97頁。

⑦難怪趙曉力會這么評價(jià):“如此《改革方案》的最終結(jié)果將是把北大改成一家公司了事。”參見甘陽、李猛編:《中國大學(xué)改革之道》,上海:上海人民出版社,2004年,第212頁。

⑧Thomas Schelling,Strategies of Commitment and Other Essays,Cambridge,MA:Harvard University Press,2006.中譯本可參閱:托馬斯·謝林:《承諾的策略》,王永欽、薛峰譯,上海:上海世紀(jì)出版集團(tuán),2009年。

⑨“任責(zé)”這個(gè)詞并非新造,其實(shí)在古文中常被用到。

⑩Thomas Schelling,Strategies of Commitment and Other Essays,Cambridge,MA:Harvard University Press,2006, p.1.

?張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第94頁。

?張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第83頁。

?正如謝林所述,“如果一個(gè)威脅的誓言背后押上的僅僅是威脅者在對手中的聲譽(yù),那么威脅也可視為是一種承諾(Promise);但是,并不是第二方可以單方面令威脅者獲得解脫的那種承諾(Promise),因?yàn)樵诖耍麩o法令人信服地將自己對威脅者的未來評價(jià)與后者的行為表現(xiàn)脫鉤。”參見謝林:《沖突的戰(zhàn)略》,北京:華夏出版社,2019年,第45頁。

?張維迎在隨后的一頁中,對Commitment似乎也有定義的意思:“承諾行動的實(shí)質(zhì)是限制自己的選擇范圍,即放棄某些選擇,或使得如果不選擇所許諾行為而選擇其他行為的話,就要付出更高的代價(jià)。選擇少,讓自己的許諾變得可信,反倒對自己有利。”但是,這個(gè)定義又似乎是要讓Commitment需要基于Promise才能獲得界定,仍有用功能來替代定義之嫌。參見張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第95頁。

?張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第90頁。

?張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第94頁。

?張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第94頁。

?張維迎:《博弈與社會》,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第83—86頁。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號