毛主席四十周年的忌日馬上要到了。我們都知道,毛主席是偉大的無產階級革命家,政治家,軍事家,和外交家;也許還有人會說,毛主席是哲學家,史學家,經濟管理學家,文學家,書法家,等等。在我看來,毛主席還是一位了不起的大科學家(僅限于自然科學)。

可能有人不解:如果從人文學科的角度,說毛主席領導中國人民實現翻身解放,以及進行社會主義道路的偉大探索,因此是一位社會科學家,也算對;但毛主席怎么可能是科學家,而且是“大”科學家?

實際上,毛主席不僅是一位大科學家,而且還多次與諾貝爾獎有緣呢!

在給出我的理由之前,先說一個看似無關的話題。幾年前,一個中國留學生被自己在美國的前任導師和大學告上法庭,因為該學生畢業回國后,把自己在博士期間的研究成果獨自申請了專利。學生認為,實驗方法是自己獨立發現的,自己有權使用;導師卻主張,雖然學生幾乎獨自完成全部實驗,但是自己提供了研究思路,申請到了該課題的科研經費,同時學校也提供了研究場地和資源,因此學生不具備對課題成果的所有權。最后法庭判決導師勝訴。事后,國內外的學術界對此判決沒有什么爭議,因此這個判決大致反映了國際學術界對課題成果所有權的認識——也就是精英們所說的“學術規則”、“國際慣例”。至于是否合理,本文不去探究,請讀者自行去思考和判斷。

下面繼續開頭的話題。很多人聽說過中國科學家60年代人工合成牛胰島素,被諾獎委員會提名并且差點得獎。其實毛主席本人參與的兩項科學研究,也都是諾獎級的工作。

一、毛主席與層子模型

上世紀五十年代,日本物理學家,同時也是左派社會活動家的坂田昌一,在總結前人關于粒子工作的基礎上,提出了坂田模型,認為各種介子是由基礎粒子及其反粒子構成。1964蓋爾曼與茲維格在坂田模型的基礎上,分別提出了強子(包括各種介子和重子等)由帶分數電荷的粒子組成的假說。這種假想的粒子稱為“夸克”。

幾乎同時,毛主席從哲學家的角度,也開始用辯證唯物主義方法去思考核子內部結構的問題。1955年1月15日,在中共中央書記處擴大會議上,毛主席向與會的錢三強詢問有關原子核及核子的組成問題。錢三強根據當時的物理學發展水平,向毛主席解釋,質子和中子是最小的、不可再分的基本粒子。毛主席說:“我看不見得吧。從哲學的觀點來看,物質是無限可分的。質子、中子、電子,還應該是可分的,一分為二,對立統一嘛!不過,現在的實驗條件不具備,將來會證明是可分的。你們信不信?你們不信,反正我信。”

1963年,《自然辯證法研究通訊》登出了譯自俄文的坂田昌一的文章《基本粒子的新概念》。坂田在文中說,其關于基本粒子結構的思想,是遵循恩格斯關于“分子、原子不過是物質分割的無窮系列中的各個關節點”的思想和列寧關于“電子也是不可窮盡的”觀點的結果。該文引起了毛主席的注意,1964年8月18日,他在與龔育之等一批哲學工作者談話時,對坂田的文章表示極為贊賞,并再次闡述了物質無限可分的思想。同年8月下旬,在北京召開了由44個國家與地區代表參加的“北京科學討論會”。會議期間,毛主席在接見作為日本代表團團長的坂田昌一時,當面稱贊他:“你的文章寫得好”。第二天(8月24日),毛主席即約請于光遠和周培源到中南海談話。他從坂田的文章談起,再一次強調物質是無限可分的。會議期間,坂田昌一對于光遠說,自己以前不知道毛主席“基本粒子可分”的觀點非常可惜,否則一定在文章里引用的。坂田昌一回國后,多次寫文章講到毛主席的這一觀點。

1965年8月,時任原子能研究所所長的錢三強接受了中國科學院黨組書記、副院長張勁夫交給的一個任務,要他把國內幾個單位的粒子物理理論工作者組織起來,根據毛澤東主席提出的物質無限可分思想,進行基本粒子結構問題的研究。從此,中國科學家們在毛澤東思想的指導下,經過實踐—認識—再實踐—再認識的過程,從建立強子內部結構的波函數,一直到層子模型初步建成。

1966北京科學討論會的籌備會議上,大家一致認為“夸克”不能反映毛主席關于物質的結構具有無限層次的哲學思想。錢三強提議用“層子”這個名字代替“夸克”,更能確切地反映物質結構的層次性,層子這一層次也只是人類認識的一個里程碑,也不過是自然界無限層次中的一個“關節點”,因而大家一致接受了這個名字。

層子模型在當時產生了重大影響。在1966年北京科學討論會上,巴基斯坦著名物理學家薩拉姆(1979年諾貝爾物理學獎獲得者)當面向周總理高度評價層子模型:“這是第一流的科學工作!”至今,仍有不少科學家認為層子模型已經“非常接近最后的結果”,“屬于接近諾貝爾獎的工作”。

今天再看層子模型的研究過程,雖然毛主席本人沒有參與具體研究工作,甚至沒有推導出一條公式,但是他親自為科研立項,并提供了指導思想,當然也少不了課題經費。按照前面講的當今“學術規則”和“國際慣例”,難道毛主席不也是參與層子模型研究的主要科學家之一嗎?

在毛主席去世后,另一位諾貝爾物理學獎獲得者格拉肖提議把構成夸克與輕子的下一級結構成分命名為“毛粒子”(Maons)以紀念毛主席,因為他“一貫主張自然界有更深的統一性”。這是對毛主席科學貢獻的最好總結。

二、毛主席與青蒿素

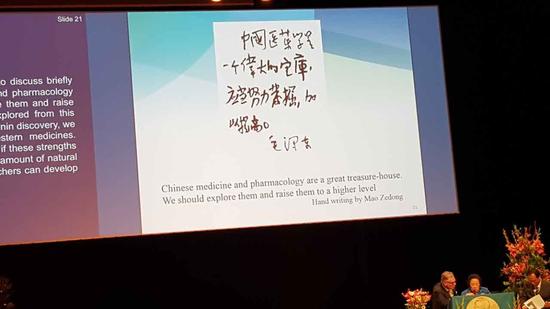

1958年10月,毛主席在閱中共衛生部黨組9月25日關于組織西醫學中醫離職學習班的總結報告時批示:“我看如能在一九五八年每個省、市、自治區各辦一個七十至八十人的西醫離職學習班,以兩年為期,則在一九六○年冬或一九六一年春,我們就有大約二千名這樣的中西結合的高級醫生,其中可能出幾個高明的理論家。此事請與徐運北同志一商,替中央寫一個簡短的指示,將衛生部的報告轉發給地方黨委,請他們加以研究,遵照辦理。指示中要指出這是一件大事,不可等閑視之。中國醫藥學是一個偉大的寶庫,應當努力發掘,加以提高。”

不久,在這個按毛主席指示所辦的西醫離職學習中醫班里,出現了一名女學員,名叫屠呦呦。

轉眼進入60年代中期。中國政府抗美援越時期,越共軍隊因瘧疾大量減員,胡志明請求毛主席代為研究尋找能治療瘧疾的新藥。1967年5月23日,毛主席下令在全國范圍內開展研究工作,要尋找能夠替代氯喹治療瘧疾的新藥。周總理直接參與,國務院專門成立“5.23”辦公室。

1969年1月21日,屠呦呦被任命為中醫研究院科研組長,參加“5.23”項目。

1971年9月,經過大量失敗后,屠呦呦重新設計了提取方法,改用低溫提取。

1971年10月4日鼠瘧實驗,抑制率達到100%。

1972年8至10月進行臨床研究,30例病人全部顯效。

1972年11月,成功分離出抗瘧有效單體化合物的結晶,后命名為“青蒿素”。

1981年,“5.23” 抗瘧藥物研究項目在“科學的春天”被解散。

2015年10月5日,瑞典卡羅琳醫學院在斯德哥爾摩宣布,中國科學家屠呦呦和另兩名科學家分享2015年諾貝爾生理學或醫學獎,以表彰他們在瘧疾治療研究中取得的成就。

盡管屠呦呦在某些“學術精英”眼里是個“三無”科學家,連評院士都不夠格,最終她卻驗證了毛主席當年“其中可能出幾個高明的理論家” 的預言,獲得了諾獎。在獲獎感言中,屠呦呦引用毛主席當年的教導:“在結束之前,我想再談一點中醫藥。‘中國醫藥學是一個偉大寶庫,應當努力發掘,加以提高。’青蒿素正是從這一寶庫中發掘出來的。通過抗瘧藥青蒿素的研究經歷,深感中西醫藥各有所長,二者有機結合,優勢互補,當具有更大的開發潛力和良好的發展前景。”

綜上所述,毛主席本人不僅為新型抗瘧藥物項目進行立項,為科研經費提供了保障,還提供了具體的研究思路:“中國醫藥學是一個偉大寶庫,應當努力發掘,加以提高”、“中西醫結合”。擺毛主席的功勞,并不是否定中國科學家群體的成績。正像屠呦呦說的,這是“中國全體科學家的榮譽”,當然也包括重要參與者毛主席。若不是諾獎只頒給健在者,按照“學術精英”們的“學術規則”和“國際慣例”,毛主席得獎當之無愧!

拿諾獎,甚至僅僅是被提名,已是當下眾多科學家畢生夢寐以求的目標。而毛主席僅僅對自然科學問題稍微關注和思考了一下,就兩次擦肩諾獎,難道不配稱為大科學家嗎?

歷史上兩度獲得諾獎的得主并不多見,迄今只有四位,并且其中的美國化學家鮑林第二次拿到的是和平獎——如果把非科學領域也考慮在內,那么毛主席獲獎的理由就更多了:

提出對世界格局產生重大影響的“三個世界”理論,無私支援亞非拉廣大國家人民的民族解放和美國黑人的民權斗爭,力排眾議(永遠正確的領導人若干)支持中國科學家獨立搞出“兩彈一星”,支持并推廣了在國際上被爭相學習的赤腳醫生制度和“鞍鋼憲法”民主化管理,以及晚年對人民真正當家作主進行的理論和實踐探索,哪一項不是恩澤后世,有利于世界和平的壯舉?

毛主席詩詞和語錄,如今在漢語言文化圈已經被普遍接受和使用,影響著人們的思想和行動,這難道不是巨大的文學貢獻?那個出賣良知,污蔑前三十年和八路軍抗戰的胖小丑拿了文學獎后,被很多人無恥地追捧。當與毛主席取得的成就相比,他不汗顏嗎?

毛主席一生要完成的重要事情太多了,生前他對這些獎項從不在意,更不去去爭。“待到山花爛漫時,她在叢中笑”——所以當他離開四十年后,我們再次回望歷史的時候,越來越感覺到他的偉大:對于占人口絕大多數的勞動人民而言,中國出了個毛澤東,是中國之福,也是世界之福!

參考文獻

[1] 丁兆君,胡化凱,“層子模型”建立始末,《自然辯證法通訊》2007年4期

[2] 劉金巖,張柏春,吳岳良,坂田昌一與中國科學家及毛澤東的交往,《自然科學史研究》 2015年01期

[3] 李慎明,青蒿素發明是毛澤東關于中醫藥思想與屠呦呦及其大團隊實踐的結果——兼談振興中醫藥偉大事業的相關建議,《中國中醫藥報》2016.3.11

[4] 屠呦呦諾獎報告演講:中醫藥學是個偉大寶庫,2015.12.10

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號