亞洲邊地的課堂

——摘自《寫在亞洲邊地:改變清華學子一生的課堂》

摘要:在這個充斥著大眾媒體與社交媒體的社會,學生正在成為信息的被動接收者。本書作者創立的“大篷車課堂”旨在將學生的頭腦當成身體上的肌肉一樣進行鍛煉。在這個媒介化社會中,學生被分為兩種類型。人數多的那一類會對外來文化做出直觀回應,并反映在他們的思維與寫作上。他們容易看到表面上的東西,寫的文章沒有深度,寫新聞更是太快、太沖動,不去花時間思考。只有少部分學生在亞洲邊地旅行、接觸外來文化的過程中會有分析性的回應。這第二類人的思想有深度得多。作者訓練學生用更理性的分析方式看待不同的文化與人類,用自己的雙眼去觀察生活在不同環境下的人們,擺脫大眾媒體刻板成見的束縛去搜尋異國他鄉的故事。

在過去的15年中,作者帶著累計超過500名學生,用自己的雙腳、雙眼尋找真相,并用自己的思維去解構當代媒體和學界關于生活在亞洲邊地上的人的“神話”。借用了古代商人和朝圣者的“大篷車”概念,作者與其友人楊明皓(Miles Young)共同指導這個“充滿思想火花的大車店”。“亞洲邊地的課堂”旨在通過去亞洲邊地旅行、閱讀并撰寫其風土人情來鼓勵跨文化對話。

“大篷車課堂”是一次共同的探索,是由好奇心驅使的開闊眼界的旅行,其目的在于拓展學生的視野并提高其寫作能力。“大篷車課堂”用親身體驗的方式進行“慢新聞”的教學。無論是在“世界屋脊”帕米爾高原、犍陀羅文化圣地、俾路支斯坦、戈壁沙漠、樓蘭古城,還是在西伯利亞鐵路、烏蘇里江、貝加爾湖、唐努烏梁海或是蒙古,學生們都需要花很長時間來閱讀,并在寫作前進行頭腦風暴。學生們還需要采訪各式各樣的當地人,比如深入到尼泊爾的草根人群中,采訪生活在那里的革命運動領袖。

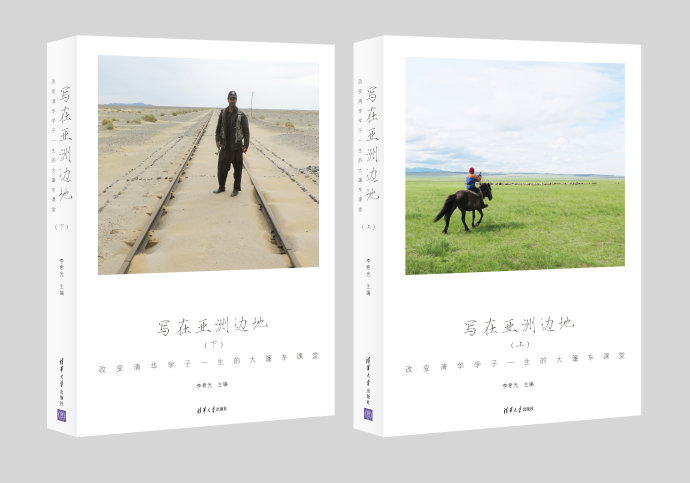

15年來“大篷車課堂”出征20余次,本書選編了其中14次并分為上、下冊:“走向塞外和漠北的草原絲綢之路”、“走向西域和藏區的佛教絲綢之路”。上冊包括7處:荒原列車去漠北(2014年夏 蒙古)、遠逝的唐努烏梁海(2012年夏 圖瓦)、蘇武牧羊的貝加爾湖(2008年夏 俄羅斯)、遠征烏蘇里江珍寶島(2005年秋 黑龍江)、塞北鳳凰城(2005年春 北京)、長城腳下得勝堡(2004年秋 山西)、科爾沁的誘惑(2003年秋 內蒙古)。下冊包括7處:穿越法顯海上求法之路(2013年夏 斯里蘭卡)、探訪玄奘西天取經地(2012年春 巴基斯坦)、喜馬拉雅無媒體生存(2010年夏 尼泊爾)、沿著古長城走絲綢之路(2009年夏 甘肅)、坐著火車找尋香巴拉(2007年春 西藏)、重走藏區紅軍雪山草地路(2002年夏 四川)、羅布泊里探樓蘭(2000年夏 新疆、內蒙、甘肅)。全書從學生千余篇紀實作品和采訪手記中收錄了這200多篇。

序篇

一輛載著20名學生的大轎車開過一座狹窄的石橋,轉彎駛進了一條土路。路時不時地被一些猴子或者孔雀堵住。它們或是停住,或是緩慢地從車前走過,以顯示它們才是這座森林的主人。經過10個小時之后,我們在越來越茂密的熱帶叢林深處看見了一座巨大的白色佛塔,在夕陽的照射下閃耀著金光。“那就是無畏山了,”我們的司機說道。

我們下了車,脫了鞋,赤腳走在一條沙路上,接著轉上一條用石頭鋪成的路,直至我們來到一尊巨大的白色石佛前。我點燃了香,一名學生則把一束白色的花獻到佛像前。我們跪倒在地,不停地禮拜。1600年前,法顯花了17年的時間,穿過沙漠、雪山、森林,渡過海洋,才終于來到斯里蘭卡的無畏寺。他在這里研習了兩年,并把大乘佛教的佛經帶回中國,由此成為中國的第一名“留學生”。

冥想結束之后,我們離開無畏寺回到樹林中。明亮的月色下,點綴著白色佛塔的森林是那樣的靜謐、美麗。大轎車上一片沉寂。“為什么大家都不說話?”我問道,“你們是還在冥想嗎?”“我們餓了,”一名學生回答。時間已經到了晚上8點。“好吧,同學們,楊先生已經為我們準備了燒烤大餐,”我說道,所有人聽到這個消息都歡呼了起來,“但是我們到那兒還需要3個小時的車程。”學生們又沉默了。一些學生開始在手機上記錄日記。

過去的15年中,我把在亞洲邊地的大篷車課堂教學當成自己的生命。大篷車追隨著法顯以及其他人的腳步行走在亞洲邊地。我最好的朋友楊明皓先生為這門旅行研討課提供了支持。而我第一次想到要開辦一個行走在路上的課堂,是15年前與清華大學當時的校長王大中的一次會面。

那是1999年的一個夏夜。我在清華大學甲所的一間餐廳中坐著,周圍環繞著茂密的灌木叢與古樹。核科學家王大中院士和校黨委副書記胡顯章在那里請我吃飯。那天早上,王校長在校長辦公會上決定聘任我為清華大學國際傳播研究中心的主任。

“你認為一個好記者的標準是什么?”王校長問我。

我從包里拿出兩本書:《找回中國昨日輝煌》和《夢幻尼雅》。“這兩本書是我多次去亞洲內陸和邊境的旅行日記。”我說,“我想讓清華的新聞學生學習一種慢新聞,也就是說學生們要撰寫和發表自己的作品需要好幾年的時間,就像我的這些日記一樣。”

“我將用一支筆、一個記事本和兩本古書在清華開啟一種全新的新聞教育,”我說道,“那兩本古書是法顯寫在5世紀早期的《佛國記》和玄奘寫于7世紀的《大唐西域記》。”

“你為什么選兩本古書作為新聞系學生的指定讀物?”王校長問。

“中文里的‘記者’這個詞,‘記’是動詞,‘者’是指人。記者就是記錄的人,”我解釋說,“如果我們讀這些偉大的旅行者或者說‘記者’寫的書,就能夠更直接地掌握進行珍貴歷史記錄的基本要素。”

第一篇 亞洲內陸的旅行記者

機長宣布飛機需要臨時降落時,我與坐在旁邊的漂亮蒙古姑娘相談正歡。“飛機快沒有燃料了。”他說。

所有的蒙古乘客都開始用自己的語言大聲跟乘務員講話。“乘務員說我們從烏蘭巴托起飛前機械師給飛機加的燃料不夠支持這次長途飛行。”我身邊的姑娘冷靜地向我解釋道。

幾分鐘后,這架前蘇聯時代的螺旋槳式飛機在一條狹窄的、未修整過的土跑道上安全降落。這里是一個幾個月前被蘇聯軍隊遺棄的舊軍用機場。“蘇聯紅軍留下了幾桶汽油,應該足夠讓我們飛到科布多。”機長試圖讓乘客平靜下來。

加油期間我走下了飛機。廣闊草原的另一邊,我看到了一座古城廢墟,高大的城墻裹在護城河中間。“那是什么?”我問道。“那是烏里雅蘇臺。”同機的一位蒙古外交部官員回答說。

烏里雅蘇臺并不是一個陌生的詞。許多喜歡看清朝古裝劇的中國人可能都聽過。“你膽敢謀反,送你到烏里雅蘇臺。”我在一部關于雍正皇帝的電視劇中就聽過這句話。

雍正帝1733年建造了烏里雅蘇臺作為軍事要塞使用,并使之成為外蒙古的政治、商業與軍事中心。從18世紀早期到20世紀早期,烏里雅蘇臺是外蒙古與西伯利亞南部最重要的軍事要塞與最繁忙的買賣城。在其鼎盛時期,烏里雅蘇臺的要塞里曾駐扎3500人的中國軍隊,住著北平、天津和山西商人的買賣城包圍著要塞。直到1911年外蒙古的貴族與宗教領導者以響應孫中山號召中國全部省份獨立的名義,宣布從中國獨立,成千上萬的中國內地商人才被迫遷回內地。

烏里雅蘇臺是連接各個駱駝商隊行進路線的十字路口。從其東部穿過杭愛山可以到達庫倫(現在的烏蘭巴托),西部穿過阿爾泰山脈到達新疆,東南部穿越戈壁沙漠通到北京,北部穿過唐努山可以到達唐努烏梁海。

我1992年到科布多的這次旅行是聯合國教科文組織(UNESCO)項目的一部分,名為“絲綢之路的整體研究:對話之路”。

1990年夏天,我作為聯合國教科文組織的青年學者,參加了UNESCO為期兩年的絲綢之路考察。在世界著名的考古學家與歷史學家艾哈邁德·哈桑·丹尼教授的帶領下,我們考察了4條古絲綢之路:穿過中國西部的沙漠之路,從威尼斯到大阪的海上之路,位于蘇聯的草原之路以及位于蒙古的阿爾泰山路。我從西安出發,身上帶著3臺相機、500卷膠卷、1捆圓珠筆、1打新筆記本以及1個老式的打字機。陜西省省長白清才在西安的西門為參與考察的每一位學者頒發了1張唐朝官方的護照復制品,表示我們是合法的西行者。

但是1400年前,玄奘去往印度時卻是偷偷摸摸地從西安出發,因為當時唐太宗禁止國人出關。玄奘說服了玉門關的守衛才成功偷渡出國。在中亞和南亞旅行了17年之后,玄奘回到西安,撰寫了《大唐西域記》。在這本12萬字的書中,玄奘描寫了中南亞的地理、交通、氣候、商品、人民、語言、歷史、政治、經濟、宗教和文化,范圍覆蓋現在的新疆、阿富汗、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、印度、尼泊爾和斯里蘭卡。玄奘在書的開頭寫道:“我在這里敘述的從未被敘述過,并且和你們從前耳聞的有所不同。我的書記錄了帕米爾高原之外的幾乎所有地方。本書純粹記錄我所見到的,沒有任何夸張或修飾。”

我不清楚玄奘是如何記錄并保存下他的見聞的。在他的年代,并不存在可以隨時隨地記錄的微博等工具。他一定有極好的記憶力。但是我并不相信自己的記憶。我隨身攜帶記事本,現場記錄下所有我看到、聽到的有意義的細節,并保持著寫日記的習慣。現在,通過微博或微信等社交媒體的普及,似乎人人都在寫日記,但是與玄奘的寫作相比,現在大多數作家寫微博更多的是為了表達自己的偏見和憤怒,而不是記錄歷史。

行駛在西伯利亞鐵路(摘自李希光新著《寫在亞洲邊地上》)

在炎熱的陽光下,19歲的莫斯科大學學生噶琳娜穿著性感的比基尼,背著一口大鐵鍋行走在覆滿灌木和荊棘的山坡上。她正帶著一群中國和俄羅斯的學生尋找傳奇的中國外交家蘇武當年在貝加爾湖邊放羊的地方。

在灌木叢中艱苦跋涉了3小時后,大部分中國學生,尤其是男生已經精疲力盡了,而他們的俄羅斯同齡人還在雄赳赳地往前走,就像古代的蒙古勇士或者哥薩克士兵一樣。

這是大篷車課堂第一次來到貝加爾湖,也是第一次有俄羅斯學生加入。一周前,從北京坐了69個小時的火車之后,我們來到了位于貝加爾湖西部70公里、處于莫斯科和北京中間位置的西伯利亞城市伊爾庫茨克。盡管交通不太方便,氣候也很惡劣,伊爾庫茨克作為中國去歐洲的中轉站存在了好幾個世紀。17、18世紀,大量的西伯利亞毛皮出口到中國。而自19世紀以來,伊爾庫茨克就成為了流放罪犯和政治犯人的地方。不過西伯利亞的第一名政治犯人不是別人,正是兩千多年前的中國外交家蘇武。

每周在莫斯科與北京之間有兩班火車。K3/4次穿過蒙古,使用中國車廂;K19/20次穿越滿洲,使用俄羅斯車廂。跨蒙古的火車每周三早上從北京出發,橫穿內蒙古、戈壁沙漠、外蒙古和西伯利亞。由于穿越蒙古需要一個額外的簽證,我們決定乘坐滿洲線路的火車。該列車每周六晚上離開北京,穿越滿洲、外貝加爾、烏蘭烏德,花費70個小時的時間才能到達西伯利亞的伊爾庫茨克。

去西伯利亞最麻煩的事情就是獲取簽證需要的官方邀請函。我的好友、莫斯科大學新聞系主任亞森·扎蘇爾斯基(Yassen N.Zassoursky)教授給我寄來了所需的邀請函,但要求我支付5000美元的定金,以便讓伊爾庫茨克的旅館提供住宿憑證,確認我和學生們在俄羅斯每一晚住的酒店。

火車上,每一個學生都有一張臥鋪。我們的漫長旅途在內蒙古繁華的邊境城市滿洲里被打斷,火車在那里停留了兩小時。火車在滿洲里要把車輪調整為俄羅斯鐵軌的規格。接著火車又緩慢前行,之后停在外貝加爾的一個俄羅斯小站進行嚴格的移民和海關檢查。乘務員將車廂兩頭的門都鎖上,以防止有乘客逃跑。在既沒水、沒食物,沒廁所的隔間中被關了3小時之后,我們終于被允許下車了。我帶著學生們到附近的一家中餐館,吃了進入西伯利亞之前的最后一頓中餐。

火車重新開動之后,我們沿著毛澤東、奧利爾·斯坦因、斯文·赫定等偉大旅行者的足跡前行。大家手里舉著照相機,心懷敬畏地望著荒無人煙的西伯利亞荒原。

火車進入布里亞特蒙古人居住的區域時,我們正在吃早餐。在《蒙古秘史》中,“布里亞特”被記錄為森林居民。像蒙古人、滿洲人、唐努烏梁海人一樣,布里亞特人不僅信奉大乘佛教,也信奉薩滿教。藏傳佛教覆蓋了從西藏、青海、內蒙古,到外蒙古、唐努烏梁海和外貝加爾的一大片區域。

在吃了一頓包括面包片、黃油香腸、黃瓜片、雞蛋和牛奶的豐盛早餐之后,楊明皓先生在空餐車里組織了一場關于“大國博弈”的研討會。火車上的學生正在看兩本關于大國博弈的書。一本是美國作者卡爾·邁耶(Karl Meyer)和莎琳·布里薩克(Shareen Brysac)合著的《影子競賽:大博弈與中亞帝國之爭》(Tournament of Shadows: the Great Game and the race for empire in Central Asia),另一本是英國作家彼得·霍普柯克(Peter Hopkirk)的《大博弈:亞洲高原的情報機構》(The Great Game: on secret service in high Asia)。這兩本書都是學生在火車上的指定讀物。

大博弈一詞指的是大英帝國與沙皇俄國暗中爭奪中亞控制權的戰略沖突。清朝末期,隨著希瓦、布哈拉和浩罕三個中亞汗國成為俄羅斯的屬國,大博弈也東移至西藏和蒙古。1911年“辛亥革命”之后,為了響應孫中山呼吁各省獨立的號召,蒙古和西藏宣布獨立,蒙藏代表甚至基于共同的藏傳佛教信仰簽訂了聯盟條約。簽署文件的西藏代表是阿格旺多杰,他是來自布里亞特的喇嘛,同時也是俄羅斯的臣民,他一直在爭取西藏的國家地位。但是這份條約從沒有得到過西藏的精神領袖、十三世達喇喇嘛及其政府的認可。西藏和蒙古的獨立都是不被承認的。大多數西方勢力都對軟弱的中國在這些區域的松散控制感到滿意。

關于這個布里亞特喇嘛個人的經歷以及他對建造俄羅斯佛教寺廟的參與,學生們展開了一場有趣的討論。多杰曾作為一名佛教學生在哲蚌寺研讀了15年。哲蚌寺是拉薩大乘佛教最重要的神學中心之一。獲得佛教學者的學位后,多杰被命為十三世達喇喇嘛的老師之一。

19世紀晚期,多杰產生了建立大香巴拉王國的古怪念頭。他堅信這個傳說中的佛教王國實際上就是俄羅斯帝國。他公開地進行“泛佛教徒”的運動,試圖將外貝加爾、蒙古和西藏的所有佛教徒融合到一個國家里,而不是成立一個獨立的、現世的布里亞特國家。1898年,多杰以達賴喇嘛代表的名義,訪問了俄羅斯并見到了沙皇尼古拉斯二世。1900年夏天,多杰重訪俄羅斯,并在敖德薩的里瓦幾亞宮再次覲見了沙皇。

19世紀晚期,英國對俄羅斯在亞洲的擴張感到不滿,包括俄國對中國黑龍江和烏蘇里江一些領土的吞并以及向滿洲南部的活動。但是英國人并不知曉布里亞特喇嘛與沙皇的會面,直到沙皇辦公室中的一名布里亞特官員在俄羅斯媒體中公開了多杰的身份及其對俄羅斯的訪問。俄羅斯媒體的報道被譯成英文寄回英國外交部,直接導致了1903年英國對西藏的侵略。達賴喇嘛逃往中國內地和外蒙古,當他試圖離開蒙古前往俄羅斯時,被中國官員制止了。1906年,沙皇尼古拉斯二世將一個俄羅斯秘密特工馬達漢派往中國。馬達漢偽裝成一名考古學者,使用芬蘭護照與法國學者伯希和一起進入中國。馬達漢跑遍了中國的西部省份。在去往北京的路上,他在藏傳佛教的圣山五臺山稍作停留,在那里秘密覲見了十三世達賴喇嘛。

揮舞著關于大博弈的書籍,楊明皓讓同學們談談對多杰的看法。

“多杰懷抱著一個通過政治手段光大佛教的夢想,但他的最終愿望還是想讓宗教脫離政治,并實現創建一個佛教世界的理想”,一名叫李夢溪的女生在她的書評里說,“多杰對佛教有著堅定的信仰,并且通過早年在西藏的學習獲得了佛教學術的最高學位,這為多杰的決心和行動提供了理論基礎或者說可能性。多杰盡全力證明俄羅斯就是傳說中的圣地香巴拉,為此在圣彼得堡建立了西藏寺廟,還與沙皇多次會面。”

楊明皓向學生們拋出了一個又一個的問題:十四世達賴喇嘛是支持多杰的嗎?這是否使得中國不得不站在多杰的對立面?佛教必須是密宗的嗎?為什么泛蒙古主義最后消失了?具有誘惑力的“香巴拉思維”的危險性在哪里,會產生怎樣的誤導性?比較一下沙皇俄國對多杰的輕信以及現代好萊塢對十四世達賴喇嘛的輕信,比較一下多杰和蘇武。

一名叫齊漢汀的男生從現代國際政治的角度看待這個問題:“19世紀沙皇俄國和大英帝國爭奪中亞的大博弈是一個警鐘。在21世紀,好戰的美國與新崛起的國際力量中國和區域強國俄羅斯在土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦等前蘇聯共和國以及伊朗、阿富汗、巴基斯坦和克什米爾等動蕩邊地的對峙,實際上是一場新的大博弈。”

我們的火車準時抵達了伊爾庫茨克,79歲的扎蘇爾斯基教授帶著他的學生們在火車站外的一輛大巴前等著我們。大巴載著我們駛向卡爾·馬克思大街,我們在那里的一間小旅館過了一夜。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號