未來幾年地球地質(zhì)災(zāi)難分析

志勰

簡介:本文主要從地震災(zāi)害的角度出發(fā),從地球動力學(xué)的角度探討了板塊應(yīng)力的情況,考察了黃石火山噴發(fā)和南極冰川融化兩種毀滅性的災(zāi)害。推演了發(fā)生過程及時間過程,未來幾年美國黃石火山將可能噴發(fā),以及在動力學(xué)過程里各個板塊可能出現(xiàn)的一些情況,如亞歐大陸分離,西歐及俄羅斯北部地區(qū)沉陷等。探討了地球關(guān)聯(lián)性地震的成因。從板塊高低緯度移動的角度提出了一種新的青藏高原隆起的模式,解釋了板塊內(nèi)部分裂的動力學(xué)成因。

一、引言

自進(jìn)入21世紀(jì)以來,短短的不到10年間,大于或等于8.5級的超級大地震已經(jīng)發(fā)生了5起,這是上世紀(jì)七十年代以來唯一發(fā)生的五次①。大多數(shù)對地震了解的學(xué)者都不會否認(rèn),高危害的地震災(zāi)難已經(jīng)到了密集的爆發(fā)期。地震災(zāi)害應(yīng)該引起人們足夠的重視。

二、地震的動力學(xué)成因

1、傳統(tǒng)的板塊動力學(xué)解釋

普遍認(rèn)為,地震是地下板塊能量的累積的結(jié)果。但是什么原因?qū)е碌叵掳鍓K能量的累積呢?在目前的主流上普遍認(rèn)為,在大陸漂移和海底擴(kuò)張學(xué)說基礎(chǔ)上的板塊構(gòu)造學(xué)說可以解釋這些問題。但實際上只要根據(jù)地質(zhì)事件的具體發(fā)生情況來判斷,大陸漂移和海底擴(kuò)張學(xué)說則很難解釋地震事件。如圖:

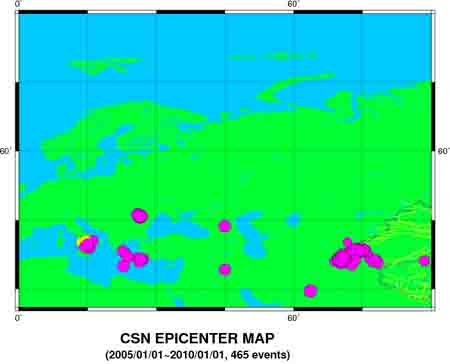

圖一

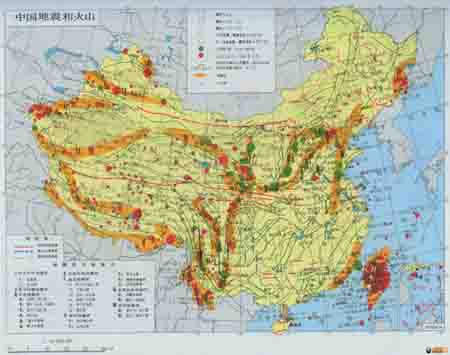

這張圖是中國的地震和火山分布圖,圖中記錄了中國地區(qū)詳細(xì)的地震斷裂帶分布區(qū)域。采用大陸漂移和海底擴(kuò)張來解釋板塊的動力,不能對圖中地震分布的斷裂帶很好的解釋。我們國內(nèi)有89條斷裂帶,分布范圍較廣。甚至可以抓取任何一張一段較長時間中國地震的地圖,都不能用板塊學(xué)說很好的來解釋。這些地震大多來自于大陸的內(nèi)部,而不是板塊之間或者板塊的外部。

另一方面從地震的發(fā)生過程來看,采用板塊的動力學(xué)對地震的解釋,也是不能合理解釋的。就拿今年2011年3月11日的日本大地震來說,太平洋板塊向亞歐板塊俯沖的動力學(xué)模式,則無法解釋“地震后日本宮城縣海床在地震后向東南移動30米”②。采用太平洋板塊向亞歐大陸板塊俯沖的動力學(xué)解釋,任何模式都不能解釋“地震發(fā)生后,在從日本東北地區(qū)到關(guān)東地區(qū)的廣大范圍內(nèi),地殼一直在持續(xù)向東移動。”③從動力學(xué)模式上來說,此次地震日本應(yīng)該向西移動才對,理論和事實很明顯是不符的。而韓天文研究院:日本地震使朝鮮半島向東移動5厘米④。也是不符的。

2、新的動力學(xué)解釋

地震分布區(qū)域的復(fù)雜性采用簡單的板塊學(xué)說不能合理的解釋。采用地球的動力學(xué)來解釋則可以很好的解釋。從動力學(xué)上來說,導(dǎo)致地球上的質(zhì)點運動的力可以分為如下四種:

“第一種是地球自轉(zhuǎn)的離心力,也是地球應(yīng)力最關(guān)鍵的力,它和萬有引力一樣直接作用和關(guān)聯(lián)其它三種應(yīng)力,它使地球表層應(yīng)力的趨勢垂直于赤道的方向,使該區(qū)域的物質(zhì)產(chǎn)生向赤道運動的趨勢。第二種以地球自轉(zhuǎn)軸為中心對稱的質(zhì)量分布所引起。該應(yīng)力作用的趨勢是使物質(zhì)均勻的分布在平行于赤道的環(huán)帶上。第三種是天體的引潮力,該應(yīng)力以天為周期。第四種地球的公轉(zhuǎn),地球以地軸為軸心自轉(zhuǎn)地軸與地球公轉(zhuǎn)軌道面成66°34′的角度,該應(yīng)力周期以年為周期。地球的板塊就是在這四種應(yīng)力的作用下進(jìn)行運動的。”⑤

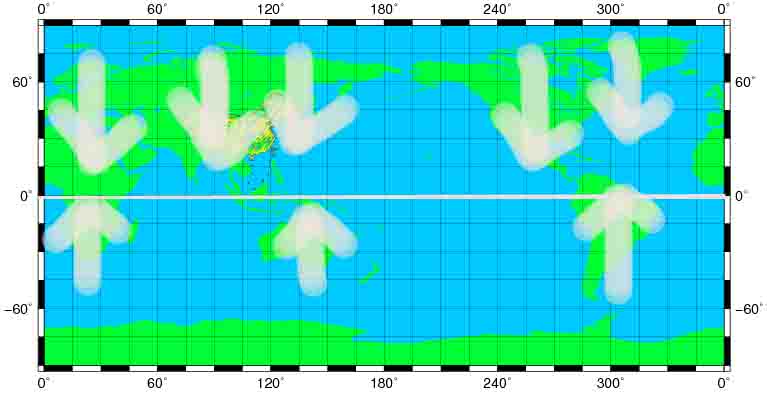

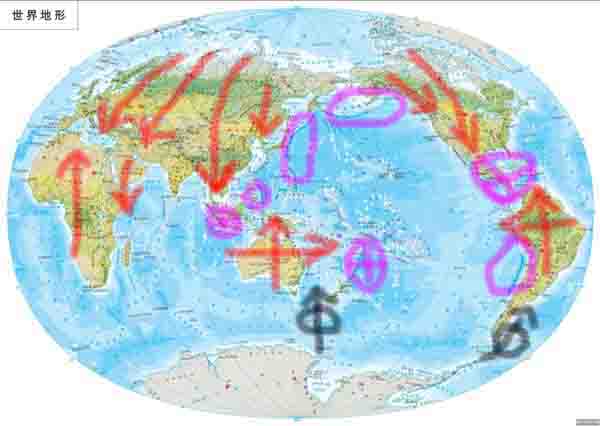

將如上的四種力疊加到地球地殼上,那么在地球的不同位置、不同時間上,則產(chǎn)生不同的導(dǎo)致該點運動趨勢的力。陸地板塊較厚,所產(chǎn)生的運動趨勢的力最大,海洋殼層較薄,并且海洋表面上方是流動的水,它所產(chǎn)生的這種運動趨勢的力就較小。地球自轉(zhuǎn)的離心力導(dǎo)致質(zhì)點運動的力最大,略掉其它的三種較小的作用,那么就可以得到一種地殼運動的趨勢。如圖:

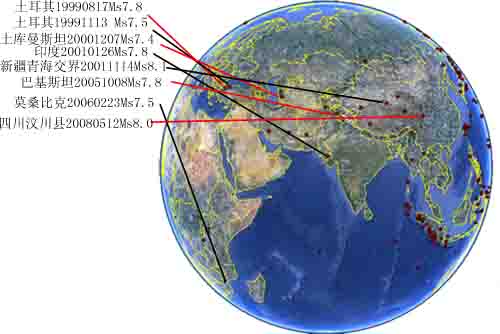

圖二

圖中的箭頭方向就是該質(zhì)點受力的方向,把該板塊的這種力累積起來或者積分,該力的方向就是該板塊的運動方向。從圖中我們可以看到,地球上的絕大部分產(chǎn)生動力的質(zhì)量幾乎都在北半球。亞歐、非、北美。各大板塊在這種力的作用下,只有一個方向——那就是運動趨勢趨向于赤道(南極洲除外)。同時大陸板塊在向赤道運動過程中,會和海洋板塊發(fā)生作用,同時受到抵抗力。

地球的表層是殼狀的,這種應(yīng)力相當(dāng)于壓縮地殼,在地殼本身不能承受的時候,壓縮過程中存在兩種情況:一種情況是相互壓縮的應(yīng)力向地球表層突破,形成高原山地。另一種情況是相互壓縮的應(yīng)力向地球內(nèi)部突破,將應(yīng)力傳入到地球內(nèi)部,形成地球地殼分層的傳輸口,在傳入點則形成海溝。高原山脈本身的形成只能使地殼本身變厚,并不能使應(yīng)力在地球表層消失,因此它不能停止應(yīng)力在地球表層的傳導(dǎo)。而傳入到地球內(nèi)部的,則會將這種應(yīng)力傳遞到地球的深部,應(yīng)力所形成的壓力會作用于整個的地球,因此它會使應(yīng)力在地球表層上消失。因此我把導(dǎo)入地球內(nèi)部應(yīng)力的位置,也即是抵抗大陸向赤道移動的力點叫做地球應(yīng)力的支點。⑥在地理位置上,這些支點就是海溝地帶。

3、地球的應(yīng)力現(xiàn)狀及歷史

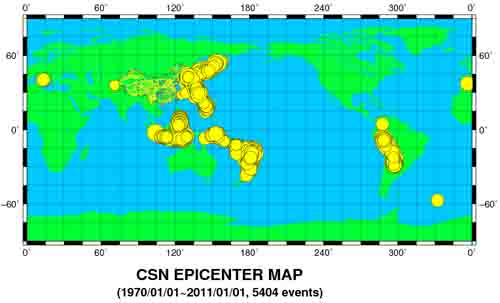

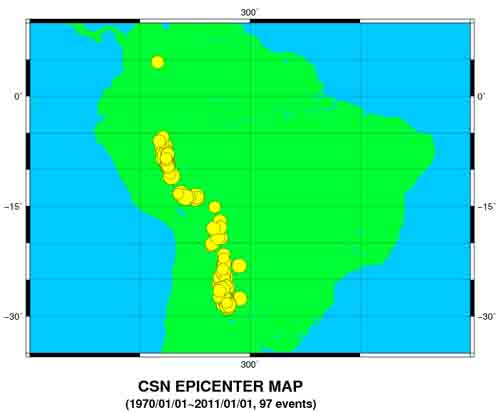

地球的歷史我們是不能見到的,但是我們可以根據(jù)地球的動力學(xué)及地球的地質(zhì)事件,來推測部分的地球歷史及狀態(tài)。前面曾提到地殼的應(yīng)力作用的結(jié)果會存在兩種情況,一種情況是應(yīng)力向地球表層突破,形成高原山地。這點我們是不能判斷原位置的,因為都壓縮到一起了。而另一種情況,應(yīng)力向地球內(nèi)部突破,根據(jù)地球的深層地震事件則會給我們提供地殼分層相互擠壓的一種邊界。地球的地震事件如圖:

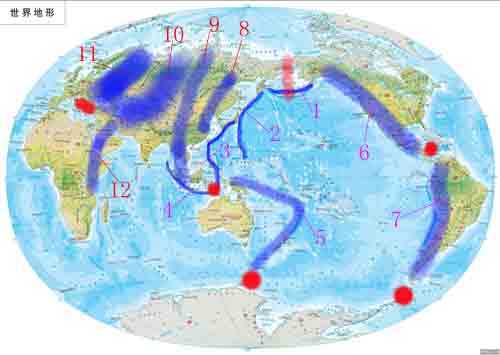

圖三(3-10級) |

|

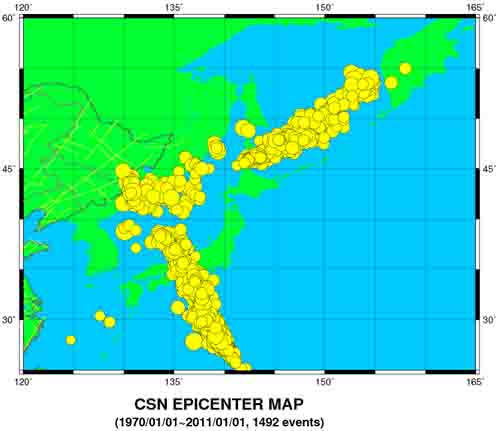

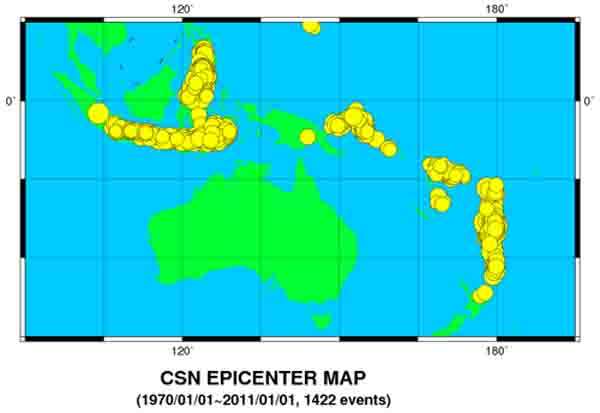

圖中的地質(zhì)事件主要集中三個地區(qū),一個地區(qū)是亞洲東部的日本群島和太平洋交界地帶,第二個地區(qū)是亞洲南部、大洋洲和太平洋相互交界的地區(qū),第三個地區(qū)則是南美洲和太平洋邊界地帶。(在地中海,巴基斯坦、阿富汗,南喬治亞島和南桑威奇群島一帶也有零星的深源地震。)如下圖:

圖四 |

圖五 |

圖六 | ||||||||||||||||||||||||

|

|

|

第一個擠壓區(qū)(圖四)是亞洲東部擠壓的邊界,圖中可以看到,地球歷史的擠壓過程,太平洋板塊和亞洲板塊的擠壓已經(jīng)推到了中國牡丹江市一帶(圖上看,緯度也有10度之多)。第三個擠壓區(qū)南美洲和太平洋邊界地帶已經(jīng)擠壓到南美洲的內(nèi)部,幾乎是東西垂直移動,以秘魯-智利海溝作為太平洋的邊界來算,南美洲向西移動了大約緯度13度左右。這兩個地區(qū)位移量是相當(dāng)大的。第二個擠壓區(qū)—亞洲南部、大洋洲和太平洋相互交界的地區(qū)從地震事件上來看則很小了。可以推測,在現(xiàn)在地質(zhì)事件所顯示的邊界,亞洲東部和北美洲沒有擠壓太平洋以前,太平洋的東西長度至少比現(xiàn)在要大2000km(緯度23度)。這個邊界不是歷史上真實的邊界,因為邊界在擠壓的過程中會由于應(yīng)力的作用而發(fā)生改變,但會給出這個最小的應(yīng)力邊界。實際的邊界距離要遠(yuǎn)大于這個邊界的距離。

從地震深度上,亞洲深源地震帶最深地震為680km,地點堪察加半島。南亞和大洋洲交界地震區(qū)域最深地震為693km。大洋洲東部和太平洋的應(yīng)力交界區(qū)域庫克群島一帶最深可以到781km的深度。南美洲地震點深源地震最深645km⑤。從1970年到現(xiàn)在大于301千米深度的深源地震,北美洲一次都沒有。從地震深度上來看,地層邊界位移量大的地區(qū),日本群島、南美洲,最深地震深度都較淺。而強(qiáng)烈應(yīng)力作用區(qū)域——大洋洲和南亞、太平洋區(qū)域,堪察加半島最深地震深度則相對較深。從某種意義上來說,地震深度較深的兩個板塊的碰撞邊界沒有發(fā)生較大的相對位移。

北美洲沒有發(fā)生深度在301千米以下的地震,說明那里近40年沒有深源地震事件發(fā)生,這里需要畫上一個大大的問號!幾乎所有的其它的海溝都發(fā)生深源地震,而唯獨阿留申海溝和中亞美利加海溝(北美洲)近40年不存在深源地震。這說明在深源(301千米)以下的區(qū)域沒有地質(zhì)結(jié)構(gòu)改變的地質(zhì)應(yīng)力活動。

4、地球的應(yīng)力結(jié)構(gòu)

如圖七:圖中紅色的箭頭是應(yīng)力作用的方向,粉色的圈為應(yīng)力支點(大多為海溝地帶),黑色的圈和箭頭為現(xiàn)階段固定的力點。在大陸應(yīng)力作用下向赤道移動的過程中,有兩條應(yīng)力線貫穿南極北極,一條是中西伯利亞高原——蒙古高原——青藏高原——云貴高原——中南半島——蘇門答臘島——大洋洲——南極洲。另一條應(yīng)力線是北美洲——南美洲——南極洲。這兩條應(yīng)力線支撐地球現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)。

圖七

下面我們分開來說:

第一、亞歐大陸

地球上最大的大陸是亞歐大陸,占據(jù)地球總面積的36%,并且大部分區(qū)域處于高緯度地帶。所以亞歐大陸所產(chǎn)生的向赤道移動的應(yīng)力是最大的。在應(yīng)力壓縮過程中,有兩條壓縮路線。

一條路線是中西伯利亞高原——蒙古高原——青藏高原——云貴高原——中南半島,此應(yīng)力的支點為通過兩條海溝(爪哇海溝和菲律賓海溝)和大洋洲發(fā)生作用。

另一條路線是歐洲——阿拉伯半島(地中海)——非洲。這條路線可以說沒有主應(yīng)力支點。原因是歐洲基本上都是平原,直接和非洲作用了。歷史的形成過程中,歐洲和非洲南移已經(jīng)把歐洲拉伸過⑦。而另一方面,從青藏高原傳遞過來的應(yīng)力也是通過阿拉伯半島傳遞到非洲的。

此外,在亞洲大陸和太平洋相鄰的海溝地帶,形成側(cè)翼應(yīng)力支撐。亞洲側(cè)翼主要的海溝有阿留申海溝、千島海溝、日本海溝、琉球海溝、馬里亞納海溝,此外還有主應(yīng)力支撐的爪哇海溝和菲律賓海溝。這些海溝成為亞歐大陸主要的應(yīng)力分銷點,抵抗亞歐大陸下移。由于這個大陸是最大的大陸,因此這些應(yīng)力作用區(qū)域也是應(yīng)力活動最為頻繁的地區(qū),是最強(qiáng)烈作用區(qū)。亞歐大陸在地球自轉(zhuǎn)的作用下,存在向赤道運動的趨勢。

第二、非洲

非洲的中部就在赤道上,因此地球自轉(zhuǎn)離心力所產(chǎn)生的非洲向赤道移動的力并不大。非洲所受到的力主要是亞歐大陸下移所傳遞過來的。其中通過阿拉伯半島傳遞過來的應(yīng)力最大。東非大裂谷的形成和這個作用力有絕對的關(guān)系。

第三、大洋洲

大洋洲是七大陸中最小的一個洲,在亞洲和南極洲之間,海拔較低。其主應(yīng)力主要受亞洲下移,南極洲支撐以及和太平洋板塊的作用。其東部有湯加海溝、克馬德克海溝,有阻止向太平洋運動的趨勢。

第四、北美洲和南美洲

北美洲近40年來,沒有深源地震。到目前為止應(yīng)力穩(wěn)定。在南北美洲交界的應(yīng)力區(qū)加勒比海一帶為應(yīng)力區(qū),有中亞美利加海溝。南美洲則比較活躍,尤其是秘魯—智利海溝一帶,為大地震的多發(fā)區(qū)。其中南美洲南部智利海溝地帶,為強(qiáng)烈作用地帶。其趨勢在和南極洲作用,該南美洲南端狹長地帶和南極洲的作用中在變形。

第五、南極洲

南極洲受南美洲和大洋洲的傳遞的應(yīng)力作用,有向非洲、印度洋運動的趨勢。如圖八:兩個紅箭頭是南美洲和大洋洲給于南極洲的應(yīng)力作用,黃色箭頭是運動趨勢的方向。

圖八

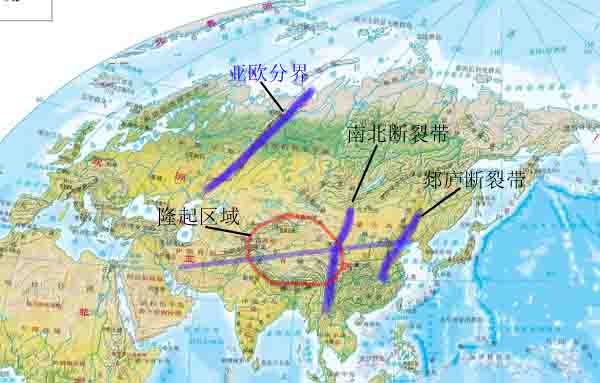

5、導(dǎo)致板塊內(nèi)部分裂的作用力

第一、傳統(tǒng)解釋中的一個疑點

對于青藏高原的形成,傳統(tǒng)的解釋是印度板塊和亞洲板塊碰撞的結(jié)果。根據(jù)印度板塊和亞洲板塊的喜馬拉雅山的走勢形狀來看,沒有這種可能性。如圖九。如果是印度板塊和亞洲板塊碰撞所形成的青藏高原,那么碰撞邊界不應(yīng)該是紅色的現(xiàn)在邊界,而應(yīng)該是藍(lán)色的理論邊界。

圖九

另一個不能解釋的地方就是印度板塊大概400萬平方公里左右,平均海拔500-600米左右,而撞擊成的青藏高原面積250萬平方公里,海拔則在4000-5000米,海拔上幾乎差了10倍。在撞擊的過程中,印度板塊僅僅抬高了被撞擊者的不到十分之一,而被撞擊者卻成了世界屋脊。從力學(xué)上是不可能的。如果撞擊成現(xiàn)在的邊界情況,印度板塊要比青藏高原板塊軟,才能形成現(xiàn)在的弧度,這樣撞擊的結(jié)果只能是印度板塊撞擊所抬高的高度遠(yuǎn)高于青藏高原,而不是只有青藏高原的十分之一。另一方面,撞擊結(jié)束之后,兩個板塊的相互作用會達(dá)到一個平衡狀態(tài),不可能在繼續(xù)施加作用力。那就是說,撞擊是一次性的施加行為。而不會撞擊千萬年,直到今天碰撞還沒結(jié)束。(地殼有巖石的結(jié)構(gòu)層,而這個結(jié)構(gòu)層是剛性的。材料上也不具備長時間持續(xù)撞擊之說)

采用地球自轉(zhuǎn)離心力所形成的使地殼物質(zhì)向赤道運動的力,來作為地球的原應(yīng)力,通過擠壓形成高原地形,雖然對大部分地區(qū)的高原解釋是成功的。但是少數(shù)的高原仍然無法解釋。比如亞洲北部的中西伯利亞高原,這個高原幾乎位于最北端,北部邊界地帶幾乎沒有板塊對其擠壓,其海拔卻能達(dá)到平均500-700米。采用地球自轉(zhuǎn)離心力所形成的原應(yīng)力對于這個高原的解釋無疑是缺少說服力的。

另一方面對于亞洲內(nèi)部所出現(xiàn)的地震斷裂帶,如我國境內(nèi)就有兩條大斷裂帶。如圖十,南北斷裂帶和郯廬斷裂帶。亞洲從內(nèi)部南北裂開,這個原動力采用地球自轉(zhuǎn)離心力所形成的原應(yīng)力也是不足的。此外還有非洲的東非大裂谷,我在最初的文章中⑧給出的解釋是亞洲通過阿拉伯半島將應(yīng)力傳遞到非洲擠壓非洲東部邊緣大陸,而西部則受到支撐來解釋。為什么不能擠壓成緊密的高原,而形成裂谷呢?這個在力學(xué)上也有問題的。最近的思索則存在另一種解釋。

圖十(關(guān)于斷裂帶可參見圖一)

第二、導(dǎo)致板塊內(nèi)部分裂的力

地球的不同緯度,其周長是不同的。從南、北極點的周長為零,隨著緯度的降低,一直到赤道,地球的周長為4萬公里。地殼物質(zhì)受到地球自轉(zhuǎn)離心力作用,其運動趨勢從南北極向赤道運動的趨勢,在這種作用力下,使得南北半球的地殼物質(zhì)在幾億年來在持續(xù)向赤道運動。那么就有一個問題產(chǎn)生了。高緯度周長封閉的圓圈,向低緯度運動的過程中,其周長將會變大。地殼的這個同緯度周長如果作用力穩(wěn)定,那么這一緯度的物質(zhì)將不會向下移動,就會抵抗掉向下移動的應(yīng)力。而如果不穩(wěn)定,那么就會在向赤道移動的作用力的作用下裂開,造成地殼板塊的撕裂。

我們看一下地球(圖十一),就會發(fā)現(xiàn)在北半球,歐、亞、北美,三個板塊是連在一起的,而只在北美和歐洲的分界點上裂開。

|

|

|

|

即便我們不考慮整個的圓周問題,即便是一個弧段,如圖十二。地球地殼一個高緯度的一段,運動到低緯度上,那么由于不同緯度弧度的不同,其結(jié)果只能高緯度的弧段在低緯度上高出來。我大概計算了一下,西藏高原東西長度按2504公里計算,其從北緯40度移動到北緯30度,最高高度將會比北緯30度水平面高出18公里。(采用南北緯10度計算是因為圖四中地震事件太平洋板塊向日本群島下方扎入緯度10度左右)當(dāng)然,這僅是從地殼從高緯度向低緯度移動的理論情況。那么實際的情況呢?隨著北緯地帶較高緯度向較低緯度移動,地面抬高,從而使地殼所承受的重力加大。當(dāng)承受不了的時候,則發(fā)生地殼撕裂,也即是斷裂帶、造山運動等等。另一方面是東西邊沿地帶由于中心地帶抬高,兩邊則會逐漸受到重力加強(qiáng)而下沉。由于所受到的應(yīng)力是從北向南的擠壓,同時在青藏高原東部為主應(yīng)力帶,所以青藏高原山脈走勢大多呈西北東南走向。

如果我們推廣到整個亞洲板塊下移呢?那么在青藏高原東西兩側(cè)則易形成斷裂帶。在青藏高原右邊有兩個斷裂帶,南北斷裂帶和郯廬斷裂帶。青藏高原左面的亞歐分界線也是其中之一。(圖十)

如果地球板塊從低緯度運動到高緯度呢?那么會同樣存在一種相反的作用,如圖十三,板塊中間的物質(zhì)到高緯度地帶則較高,兩邊反而較低。從而使中心地帶的物質(zhì)下移,形成支撐。兩邊重力的作用下,中間或者側(cè)翼同樣易形成斷裂帶。非洲的東非大裂谷則是這種情況。

6、地球的應(yīng)力結(jié)構(gòu)和地震的規(guī)律

圖七,亞歐大陸是連體的,亞洲的主應(yīng)力帶在亞洲東部,而西部則是歐洲。歐洲和非洲中間間隔地中海,因此,歐洲對非洲的應(yīng)力作用存在地中海這個緩沖區(qū)。整個歐洲大陸地勢都比較低沒有高原和這有很大的關(guān)系。歐洲的應(yīng)力通過地中海以及非洲向南部移動給消化掉了。另一方面,歐洲的下移必然將一部分應(yīng)力傳遞給亞洲,同時通過阿拉伯半島來分擔(dān)。當(dāng)然,西亞的應(yīng)力也會通過阿拉伯半島來承擔(dān)。但也會將一部分應(yīng)力傳遞給亞洲東部的主應(yīng)力帶。從應(yīng)力傳遞上來說,歐洲的地震,也會加重亞洲主應(yīng)力帶上的應(yīng)力作用,同時也會通過阿拉伯半島加重非洲的應(yīng)力作用。

圖七,地球大陸主要分布在北半球,這導(dǎo)致地球的應(yīng)力源主要分布在北半球,阿留申群島一帶就形成天平的臂,左側(cè)擔(dān)著亞歐大陸,右側(cè)擔(dān)著北美大陸。從亞洲到南極洲以及從北美洲到南極洲則形成兩條應(yīng)力線,并支撐現(xiàn)在的地球結(jié)構(gòu)。如果其中一條應(yīng)力線上在應(yīng)力的作用下發(fā)生地震,該地區(qū)變形,或者說通過地質(zhì)結(jié)構(gòu)的形變承受的應(yīng)力變小,那么另一條應(yīng)力線上應(yīng)力則會相應(yīng)的變大。另一條線上則會容易在應(yīng)力的作用下發(fā)生地質(zhì)結(jié)構(gòu)的改變,即:發(fā)生地震。⑨

亞洲-大洋洲應(yīng)力線和南北美洲應(yīng)力線上地震的發(fā)生,是一種應(yīng)力失衡的過程。該過程會導(dǎo)致大洋洲和南美洲的應(yīng)力作用于南極洲,使南極洲向非洲、印度洋方向運動。同時在這種應(yīng)力作用下,大洋洲向太平洋方向運動。在這種應(yīng)力失衡的過程中,地震級別會越來越大。一直到地球的板塊間在應(yīng)力的作用下建立一種新平衡。

1999年到現(xiàn)在的地球應(yīng)力活動過程,地震級別采用大于7.5級地震(見附錄),說明這樣的應(yīng)力過程趨勢。

三、未來幾年地球地震災(zāi)難分析

1、全球各地區(qū)所面臨的災(zāi)難宏觀分析

|

|

如圖十四,圖中紅線是歐亞大陸的應(yīng)力下移線。兩個黑1圈為亞歐和北美高緯度地帶的區(qū)域,這個區(qū)域受北半球物質(zhì)下移的作用下,被拉伸。黃2圈有兩個地區(qū),一個地區(qū)是亞洲北美交界地帶,為支撐地球現(xiàn)在結(jié)構(gòu)的“天平”,另一個是美國黃石公園地帶。黑3圈為青藏高原地帶。黃4圈為地中海地帶。此外還有兩個黃問號地帶,一個黃問號地帶是非洲東非大裂谷,另一個黃問號地帶是大洋洲。兩個黑色帶圈箭頭為大洋洲和南美洲對南極洲的應(yīng)力作用方向,黑色箭頭方向是南極洲在應(yīng)力作用下的移動方向。紫色的箭頭為應(yīng)力作用方向。紫色的實線為海溝地帶的應(yīng)力區(qū)。下面我們詳細(xì)來說明.

1999-08-17土耳其MS7.8級地震,1999-11-13土耳其MS7.5級地震致使歐洲應(yīng)力下移,2001-01-26印度MS7.8級地震,應(yīng)力下移致使中國2001-11-14新疆青海交界(新疆境內(nèi)若羌)發(fā)生MS8.1級地震,其結(jié)果是減弱中國主應(yīng)力傳輸帶(南北斷裂帶)上側(cè)向的支撐力,中國主應(yīng)力傳輸帶應(yīng)力傳輸加速。而后南亞和大洋洲的應(yīng)力地帶發(fā)生了巨大的變化,先后有2004-12-26印度尼西亞蘇門答臘島西北近海發(fā)生Ms8.7級地震,導(dǎo)致南亞大海嘯。2005-03-29蘇門答臘北部Ms8.5級地震,2007-09-12印尼蘇門答臘南部海中 Ms8.5級地震,南亞應(yīng)力支撐的重大變化導(dǎo)致中國四川汶川縣2008-05-12日發(fā)生Ms8.0地震,可以認(rèn)為中國南北地震帶的龍門山斷裂帶重新被激活,這個地震使亞洲的應(yīng)力支撐失衡。這個地震比較復(fù)雜,前面說明了高緯度地帶向低緯度地帶的移動,發(fā)生斷裂,這個地震就是這種應(yīng)力失衡斷裂的原因之一。2010-02-27南美智利發(fā)生Ms8.8級地震,同樣使南北美洲應(yīng)力支撐線上應(yīng)力失衡。而今年2011-03-11日本本州東海岸附近海域發(fā)生9.0級地震,在日本本州島地帶,打開一個應(yīng)力豁口。該豁口將使日本群島對東亞應(yīng)力支撐減弱。將會加速黃2圈下移。

黃2圈是亞歐和北美應(yīng)力平衡的天平,該區(qū)域加速下移將會導(dǎo)致嚴(yán)重的后果。

亞歐大陸下移,那么就像前面所說的,高緯度地帶地殼向低緯度地帶移動,將會導(dǎo)致中心地帶升高,邊沿地帶降低,并且邊沿地帶裂開,甚至形成斷裂帶。高緯度地帶向低緯度地帶移動的速度越快,對地表的破壞越大。(移動慢了地殼本身的拉伸、變形等小地震就會一定程度緩解了)同時大陸的東西邊沿地帶高度將會降低,沉入水里。將會引發(fā)一系列地震。在亞歐大陸,下沉的地區(qū)主要是西歐和東亞。而內(nèi)陸的一些國家,如俄羅斯、內(nèi)蒙等將會形成一系列斷裂帶。中國的斷裂帶基本上已經(jīng)雛形形成,青藏高原將會繼續(xù)升高。

南亞、大洋洲、太平洋應(yīng)力交界區(qū)域是地震和海嘯的重災(zāi)區(qū),幾乎沒有大的陸地,都是零散的。大洋洲在圖十四中是一個黃色的問號圈。一個是大洋洲面積小,只有1千萬平方公里左右,另一方面是它處于南北應(yīng)力的擠壓區(qū),在緯度上如何移動不好判別,因此暫時打個問號。但和南美洲共同推動南極洲,南極洲自然是要脫離現(xiàn)在的自轉(zhuǎn)軸中心區(qū)域的。

北美大陸下移,同樣也會在該大陸內(nèi)陸區(qū)域形成斷裂帶,東部和西部下沉。不過西部主要是山脈,下沉影響不大,東部水平面低的一帶,將會形成不規(guī)則斷裂帶。而最要命的將會是黃石火山爆發(fā)。不但美國三分之二的部分,連同加拿大的一部分可能也會受影響。南美洲南北都是地殼薄弱區(qū),最近十年來都是嚴(yán)重的地震重災(zāi)區(qū)。高緯度地帶區(qū)域都是狹長形的區(qū)域,而低緯度地帶幾乎大多在南緯30度之內(nèi)的區(qū)域。高緯度和低緯度的移動所引起的地殼的變化不會太嚴(yán)重。主要是來自北美洲、南極洲兩方南北應(yīng)力的擠壓,地震災(zāi)害多一些。

非洲仍然會受到亞歐大陸向下的應(yīng)力推動,東非大裂谷要繼續(xù)分離。邊沿及斷裂帶的地震自然是少不了的。是否繼續(xù)出現(xiàn)新的斷裂帶,和非洲移動的距離有關(guān)系。所以也是一個黃色問號圓圈區(qū)域。

2、兩類最大的地質(zhì)災(zāi)害

這個大的地質(zhì)災(zāi)難的發(fā)生,按目前來看有兩個關(guān)鍵的因素。一個因素是美國的黃石火山的噴發(fā)。另一個因素是地球現(xiàn)有的地質(zhì)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性的改變。前者比較容易理解,也比較容易判斷,就是黃石火山噴發(fā)的問題。后一個問題則要復(fù)雜一些了。

這個復(fù)雜主要是地質(zhì)結(jié)構(gòu)的判斷,現(xiàn)在地球的地質(zhì)結(jié)構(gòu)改變成什么樣子,其結(jié)構(gòu)才會發(fā)生根本性的改變。我認(rèn)為可以分為兩部分,一部分是大洋洲在亞歐大陸和南極洲的應(yīng)力作用下移動到太平洋,失去支撐亞歐大陸的應(yīng)力點。導(dǎo)致亞歐大陸向赤道移動的速度是平時數(shù)倍的速度,同時應(yīng)力的邊界作用地帶,則頻繁的爆發(fā)火山、地震,將地殼撕裂。當(dāng)然,這種現(xiàn)狀必然導(dǎo)致黃石火山的噴發(fā)。另一部分是南極洲在南美洲和大洋洲的應(yīng)力作用下,偏離地球中心自轉(zhuǎn)軸,向非洲、印度洋方向運動。導(dǎo)致南極地帶地殼撕裂,火山噴發(fā),冰川溶化。這會引起一系列的地球改變過程。

我們先來說黃石火山的噴發(fā),黃石火山被公認(rèn)是超級火山。除了巖漿、火山灰會覆蓋噴發(fā)地附近的地表之外,還會形成大陸的下沉。火山釋放的是地球內(nèi)部的壓力,火山噴發(fā)后,火山噴發(fā)地帶的地球內(nèi)部壓力將會降低,這會導(dǎo)致地殼要承受巖漿壓力減少,已經(jīng)噴發(fā)物的重力壓力增加,相當(dāng)于雙倍重量壓迫大陸下降。粗略的說,大陸地殼下沉的量將會等于雙倍的噴發(fā)量。(僅適用于大陸,海洋上的火山不包括在內(nèi))另一方面,黃石火山的噴發(fā)釋放內(nèi)部壓力,北美洲內(nèi)部壓力減小還會導(dǎo)致另一種范圍比較大的地質(zhì)變動,這就是斷裂帶。黃石火山噴發(fā)前后,地殼下層的地幔結(jié)構(gòu)將會由于釋放壓力而發(fā)生改變,這個改變將會直接改變地殼和地幔交界地帶對地球應(yīng)力支撐的結(jié)構(gòu)。火山噴發(fā)的本身就會使地殼的應(yīng)力加重。北美洲千萬年來由高緯度向低緯度移動所形成的中部抬升兩邊降低的應(yīng)力,將會使北美大陸產(chǎn)生多條斷裂帶。這一點有點類似于中國青藏高原地帶。所不同的是,青藏高原附近并沒有像北美洲地帶受到強(qiáng)烈應(yīng)力的擠壓作用。北美西海岸已經(jīng)在這種應(yīng)力下形成西部高,東部低的結(jié)構(gòu)。而青藏高原幾乎是東西對稱的。從這種意義上來說,黃石火山噴發(fā),其地質(zhì)結(jié)構(gòu)的改變有點類似于1800萬年前的青藏高原(青藏高原位于北緯33度附近,黃石公園位于北緯44度附近,這一點很相似的),但也有區(qū)別。北美洲橫跨70度的經(jīng)度地帶,并且是三角地帶,也有可能將北美洲再分出一塊大陸去。短期有點類似于非洲,形成非洲現(xiàn)狀的南北大裂谷。從如上來看,黃石火山的噴發(fā),危害最大的以及重點地區(qū)還是北美洲。

我們再來說地質(zhì)結(jié)構(gòu)的改變,大洋洲在亞歐大陸和南極洲大陸的應(yīng)力作用下向太平洋移動,這個過程不會改變地球的應(yīng)力結(jié)構(gòu)和種類,只是多一些火山和地震。那么,地質(zhì)應(yīng)力結(jié)構(gòu)的改變的另一個則是南極洲脫離地球自轉(zhuǎn)軸了。南極洲脫離地球自轉(zhuǎn)軸向印度洋方向運動,這將會給地球現(xiàn)狀帶來的變化最為嚴(yán)重。主要表現(xiàn)是南極洲冰川的融化以及地球相應(yīng)的力學(xué)改變。

首先就是南極洲冰川的融化問題。南極洲總儲冰量為2930萬立方公里,將這些冰換算成水的體積為2344萬立方公里,將這些水平鋪到海洋,那么海洋高度將會升高65米。這是簡單的計算,實際情況要比這復(fù)雜一些。

一個問題是南極洲冰川的冰量只占有90%,大陸高原高山上以及北冰洋還有10%的冰量沒有算在內(nèi)。如果將所有的冰融化都平鋪到海洋,那么海平面高度將會上升71.4米。這是簡單的計算問題,陸地被水淹沒,淹沒陸地覆蓋的水需求的量沒有算,這個高差和面積,地圖上很難統(tǒng)計。

另一個問題是南極洲這些冰融化后,南極洲大陸將會上升,會給地球帶來一系列的力學(xué)問題。我們知道,南極冰蓋將1/3的南極大陸壓沉到海平面之下,有的地方甚至被壓至1000米以下。地殼是漂浮在地幔的巖漿上面,南極洲地殼減少2930萬立方公里冰的重量,那么南極洲大陸的重量將會大為減少,而巖漿給于地殼的浮力就會上升,致使南極洲大陸上行。同時,地球內(nèi)部的壓力將會使巖漿向南極洲流動,補(bǔ)充南極洲大陸上升所帶來的空隙。這會使整個的地球內(nèi)部壓力減少。而這些減小會導(dǎo)致海溝地帶發(fā)生劇烈地震,吞噬海底面積,即海洋面積減小。這變相的等于地球地殼下沉。

南極洲上升將會使南極洲海底升高。其升高所導(dǎo)致海底增加的體積,等于南極洲冰川融化水的重量和巖漿之間重量當(dāng)量的體積。水的密度為1個單位,冰的體積為0.8個單位的話,那么一般巖石的密度都在1.95-3.7個單位之間,地殼下方巖漿的溫度都在上千度以上,要遠(yuǎn)小于1.95-3.7個單位。如果我們按2個單位算,那么南極洲冰川融化力學(xué)因素使南極洲地帶的海底升高的因素使海平面升高為4.7米。在南極洲升高的過程中,地球地殼則會產(chǎn)生向地球中心收縮,收縮的量等于地殼的球體積(不包括南極洲)減少使南極洲抬高的體積量。這個量有1172萬立方公里。這個收縮量會導(dǎo)致地球地殼向地心下沉23.6米。我們將三個量加在一起就得到南極洲冰川完全熔化(南極洲冰川完全溶化那么地球所有的冰都會溶化)海水上漲的高度。可以得到海平面將會比現(xiàn)在高99米。⑩

南極洲冰川完全融化,理論上所得到的海平面實際升高的高度將會達(dá)到99米。這個是海水淹沒大陸的災(zāi)難。

南極洲冰川融化的災(zāi)難,第一點是導(dǎo)致冰變成水淹沒大陸。第二點是地球內(nèi)部壓力減小,導(dǎo)致南極洲以外地區(qū)地殼下沉。第三點是導(dǎo)致整個地球應(yīng)力的劇烈變化,帶來一系列的地震。加速地殼的破裂,加速應(yīng)力的作用及演化進(jìn)程,加速斷裂帶的生成。誘發(fā)火山噴發(fā)。

黃石火山的噴發(fā)和南極大陸的冰川融化相比,對地球的災(zāi)難而言,是微不足道的。最關(guān)鍵的是黃石火山所噴發(fā)的火山灰是否會覆蓋全球,給植物造成毀滅性的打擊,這個有待研究。超級火山噴發(fā)和普通的小火山噴發(fā)是不同的。原因就是火山口徑,高壓水管在噴水的孔徑非常細(xì)小的時候,所噴出的水就會霧化。而大孔徑噴流,則會形成流注。黃石火山噴發(fā),在噴發(fā)的過程中,火山直徑要比小火山口大N倍,或許不會像小火山噴發(fā)似的形成大量的火山灰,而只形成巖漿注流出來。這樣也許只能形成以美國黃石公園一千公里為半徑范圍內(nèi)的巖漿覆蓋,而不會形成覆蓋全球的遮蔽太陽光的溫室效應(yīng)火山灰。我個人認(rèn)為黃石公園火山噴發(fā)所形成的全球火山灰的可能性不大。最多會形成大量的有毒氣體,但這些有毒氣體也限于北美洲大陸,離大洋太近,在大雨中會很容易被水消化掉。應(yīng)該不會對其它地區(qū)造成更多的危害。

3、地質(zhì)災(zāi)難進(jìn)程的主要因素

未來導(dǎo)致的危機(jī)地質(zhì)災(zāi)難主要就是美國境內(nèi)的黃石火山噴發(fā)和南極洲冰川融化所導(dǎo)致的一系列的災(zāi)難。

從地球緯度的位置上,黃石火山位于北美洲北緯44度左右的區(qū)域,青藏高原則位于北緯33度左右的區(qū)域。青藏高原在1800萬年前就曾處于北緯44度這一帶。這點像青藏高原在1800萬年前的一個翻版,從高緯度地帶向低緯度地帶的移動過渡。從青藏高原的歷史來看,1800萬年前有著巨大的變動,造山運動也是從那時候開始的。如果北美洲黃石公園一帶要重復(fù)這個過程,所需要的條件是什么呢?

第一、亞洲北美洲“天平”斷開的問題。如果北美洲和亞洲的“天平”斷裂開,如果這個天平從俄羅斯堪察加半島斷裂開,那么亞洲和歐洲將會加速下移,重災(zāi)區(qū)將會在日本群島——臺灣——東南亞——巴布亞新幾內(nèi)亞——所羅門群島——瓦努阿圖——湯加地區(qū)——新西蘭這些連線地區(qū)。這些地區(qū)將會進(jìn)入密集地震區(qū)。同時歐洲加速下移。北美洲地帶也會加速下移,但比亞歐應(yīng)力影響要小得多。黃石火山噴發(fā)的時間要延遲一些。但是亞歐應(yīng)力加速下移會加速應(yīng)力作用于南極洲,加速南極洲偏離地球自轉(zhuǎn)軸的進(jìn)程。

如果從亞洲和北美洲的“天平”中間斷裂開,那么亞歐和北美洲兩者都會進(jìn)入到加速下移通道,黃石火山噴發(fā)就不遠(yuǎn)了。如果從北美洲阿拉斯加灣斷裂開,亞歐下移將會減緩,北美洲下移將會加速,下移速度將會是最快的速度。一兩年之內(nèi)黃石火山噴發(fā)就會變成很自然的事情了。而重災(zāi)區(qū)則是南、北美洲和太平洋的交界以及墨西哥灣—加勒比海,南美洲和南極洲應(yīng)力交界一帶。

第二、中美洲墨西哥灣—加勒比海的支撐

北美洲除了阿拉斯加一帶“懸掛”起到阻止北美洲下移之外,另一個起支撐的就是中美洲墨西哥灣—加勒比海一帶的應(yīng)力支撐情況了。這里應(yīng)力復(fù)雜,受北美洲向赤道移動的應(yīng)力擠壓,還受到南美洲應(yīng)力的支撐。如果這里的應(yīng)力支撐消失,或者說南、北美洲分離,應(yīng)力在該區(qū)域改變,那么黃石火山下層區(qū)域就會改變應(yīng)力結(jié)構(gòu),黃石火山同樣也會爆發(fā)。

第三、南美洲和南極洲應(yīng)力交界區(qū)域的支撐

南美洲和南極洲應(yīng)力交界區(qū)域正在推動南極洲向非洲、印度洋一帶方向的應(yīng)力作用,現(xiàn)在在整個地球的應(yīng)力結(jié)構(gòu)中有點“寧瓶蓋”的味道。該區(qū)域是否發(fā)生大的結(jié)構(gòu)性應(yīng)力變動。該區(qū)域雖然對直接影響黃石火山下層地質(zhì)結(jié)構(gòu)的影響不大,但對墨西哥灣—加勒比海一帶的結(jié)構(gòu)應(yīng)力會有絕對的影響。也會間接影響到黃石火山下層的地質(zhì)應(yīng)力結(jié)構(gòu)。這個條件雖然是間接影響黃石火山噴發(fā),但是卻直接影響南極洲向非洲、印度洋地帶的移動。

如果如上三個區(qū)域經(jīng)常發(fā)生大規(guī)模的地震,如9.0級的地震,那么離黃石火山噴發(fā)不遠(yuǎn)了。尤其是前兩個條件。

黃石火山噴發(fā)本身所形成的地質(zhì)結(jié)構(gòu)變化對于地球而言災(zāi)害并不大,僅限于北美地區(qū)。但是火山噴發(fā)的火山灰(2012認(rèn)為)所造成的災(zāi)害確是非常嚴(yán)重的。它的嚴(yán)重在于能在很短的時間內(nèi)融化掉南極洲的冰,也許僅需要兩三年的時間就可以做到。但關(guān)鍵是黃石火山噴發(fā)能否形成覆蓋全球的火山灰。南極洲的冰川融化則會導(dǎo)致地球內(nèi)部應(yīng)力結(jié)構(gòu)的劇烈變化,它能使整個的地球地殼沉降20多米。會誘發(fā)大量的火山噴發(fā)。

南極冰川融化一般我們僅考慮冰變成水對陸地的淹沒,以及冰封的古生物在自然界中激活而導(dǎo)致的生物災(zāi)難。它同樣能導(dǎo)致地球陸地和海洋應(yīng)力的巨大變化,引發(fā)地震海嘯。即便沒有黃石火山噴發(fā),那么南極洲冰川融化離我們也越來越近。主要是如下幾方面:

一方面是二氧化碳濃度升高。導(dǎo)致二氧化碳濃度升高的因素主要是人類源源不斷的將地下的石油、煤炭拿到地面來燃燒,將這些古生物在遠(yuǎn)古時代對地球的固碳兌換成空氣中的二氧化碳。

另一方面是地球表面植物的碳——氧循環(huán)功能減弱。現(xiàn)在世界上大多數(shù)國家都在發(fā)展經(jīng)濟(jì),很多的植物生長的地方在逐漸被城市、工廠、交通公路、各種建筑設(shè)施所取代。植物生存空間在大面積減少。

最后一方面是世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,城市、工廠、交通公路、各種建筑設(shè)施快速的增加,使太陽能的轉(zhuǎn)化率的提高以及續(xù)熱功能,所導(dǎo)致氣候的變化。人類的活動對自然界所造成的影響,甚至對個別地區(qū)達(dá)到對大氣環(huán)流都有影響的程度。

此外,火山噴發(fā)也會形成一定的二氧化碳。即便沒有黃石火山噴發(fā),人類的腳步這樣走下去,未來十幾、幾十年南極冰川也會融化。

至于冰封的古生物在自然界中激活而導(dǎo)致的生物災(zāi)難,人類的轉(zhuǎn)基因危害比古生物導(dǎo)致的生物災(zāi)難要嚴(yán)重的多。理由是古生物是自然形成的,符合自然進(jìn)化的法則,人類本身進(jìn)化過程中基因遺傳上都經(jīng)歷過古生物的這種進(jìn)程。而人類的轉(zhuǎn)基因危害卻是未知的。近幾十年來,人類連轉(zhuǎn)基因這樣的災(zāi)難風(fēng)險都可以不放在眼里,古生物災(zāi)難自然也就更提不上災(zāi)難一說了。

4、我們距離未來的地質(zhì)災(zāi)難(或者說2012)還有多遠(yuǎn)

見圖三:北美洲在近四十年沒有發(fā)生過深源地震,換句話說,北美洲40年來沒有深層的地質(zhì)結(jié)構(gòu)活動,可見近40年來北美洲深層的地質(zhì)結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定。在最近十年來的大地震中,這種結(jié)構(gòu)在面臨改變。在前面“全球各地區(qū)所面臨的災(zāi)難宏觀分析”中已經(jīng)說明亞歐大陸在向赤道移動的速度加速,黃2圈下移已經(jīng)不可避免。那么最近呢?我們來看下圖:

圖十五

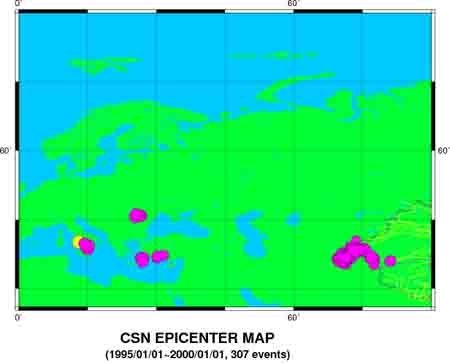

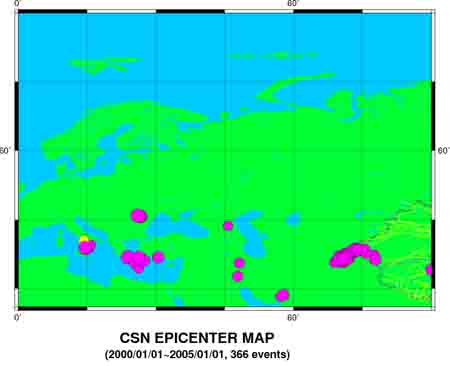

圖十五是從2011年3月6日到2011年6月24日中國大陸所發(fā)生的大于3.0級以上的地震,共計146次地震。其中密集分布區(qū)域分為三個大地震帶上,一個地震帶是西北地震帶,國界線附近比較密集,一個地震帶是南北地震帶,另一個則是青藏高原地震帶。西北地震帶最為密集,南北地震帶次之。我們可以判斷西亞應(yīng)力下移加速,中國境內(nèi)的主應(yīng)力傳輸加速,西藏在繼續(xù)緩慢隆起。另一方面,我國東部3級以上地震也在開始增多,這些零散的地震大多就分布在郯廬斷裂帶和華北地震帶上。這說明我國東部的地質(zhì)應(yīng)力活動在增加。日本311地震發(fā)生后,我國基本上進(jìn)入地震的頻繁活動期。我們再來看歐洲的三張圖表:

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

我們可以看到,從地震的時間上來看,我們可以得到歐洲的應(yīng)力向赤道移動隨著時間的推移,在加速。這一點和我們上面最近三個月的數(shù)據(jù)判斷“西亞應(yīng)力下移加速”是吻合的。我們可以再從震級上來看(該年度最大級別地震):

兩條地球的主應(yīng)力線:北美洲—南極洲和亞洲—南極洲

| 北美洲—南極洲 | 亞洲—南極洲 | 亞洲—南極洲(第二年) |

| 2001年Ms7.9 2002年Ms7.8 2004年Ms7.4 2005年Ms8.1 2007年Ms7.9 2010年Ms8.8 |

2001年Ms8.1 2002年Ms7.8 2004年Ms8.7 2005年Ms8.5 2007年Ms8.5 2010年Ms7.8 |

2003年Ms8.0 2006年Ms8.0 2008年Ms8.0 2009年Ms8.0 2011年Mw9.0 |

從上面的表中,我們可以看到,亞洲—南極洲應(yīng)力線地震級別比北美洲南極洲要大得多,但是從2010年則出現(xiàn)拐點,唯獨2010年的亞洲-南極洲震級小于北美洲-南極洲的震級。但是2011年亞洲-南極洲又創(chuàng)了新高(日本311)。近10年來,北美洲-南極洲從震級級別7.4上升到8.8,而亞洲-南極洲則從震級級別7.5上升到9.0,而大地震的數(shù)量也比北美洲-南極洲多的多。另一方面需要注意的是北美洲-南極洲發(fā)生最大震的地區(qū)大部分是南美洲。如果我們按上表中的震級推測下去,那么將會在北美洲-南極洲應(yīng)力線出現(xiàn)9.0級甚至更大級別的地震。如果我們將應(yīng)力加速考慮進(jìn)去,那么這個時間很可能就是今年下半年或者明年年初。地點很可能就是北美的阿拉斯加一帶。而這樣大級別的地震就會形成連鎖反應(yīng),導(dǎo)致亞洲-南極洲和北美-南極洲應(yīng)力的惡性循環(huán)。從而導(dǎo)致北美洲應(yīng)力結(jié)構(gòu)改變,這樣來看,黃石火山噴發(fā)極可能就發(fā)生在最近幾年。如果亞洲-南極洲和北美-南極洲應(yīng)力的惡性循環(huán)發(fā)生,那么南美洲和大洋洲推動南極洲則進(jìn)入加速狀態(tài)。各個海溝和各個應(yīng)力邊界將會持續(xù)爆發(fā)大規(guī)模地震,同時引發(fā)海嘯。海溝地帶的海嘯將會使陸海交界地區(qū)成為地質(zhì)災(zāi)害的重災(zāi)區(qū)。上個世紀(jì)最大的地震是1960年智利發(fā)生的9.5級地震,如果應(yīng)力進(jìn)入惡性循環(huán),那么按上表地震級別的推測,最大級別的地震將可能在南亞一帶。最高地震級別和上世紀(jì)的最大地震有的一拼。

也許很多人認(rèn)為地質(zhì)構(gòu)造的演變,地球的演化是很漫長的時間過程,但采用地球動力學(xué)的過程對地球的現(xiàn)狀分析,2012級別的災(zāi)難離我們并不遙遠(yuǎn)。

5、未來地質(zhì)災(zāi)害對板塊的影響

南極洲冰川融化,將使海平面上升99米。

未來的地質(zhì)災(zāi)害有兩個板塊比較嚴(yán)重。

一個是亞歐板塊,亞歐板塊是未來地質(zhì)災(zāi)難的源動力,持續(xù)向赤道運動才會引發(fā)未來的地質(zhì)災(zāi)難,即:將亞洲和北美的“天平”斷開。通過主應(yīng)力線推動南極洲向非洲和印度洋運動。發(fā)生地質(zhì)上的巨大變化主要在三個地區(qū),一個地區(qū)是青藏高原一帶(中國),青藏高原繼續(xù)隆起,同時斷裂帶通過地質(zhì)變化來抵消隆起的應(yīng)力,斷裂帶繼續(xù)裂開(斷裂帶裂開并不會分離,會受到太平洋的擠壓力),東亞沉降來完成對青藏高原隆起的支撐,向南部的應(yīng)力和通過沙特阿拉伯半島傳遞到非洲的應(yīng)力也會起到這個作用,東亞的沉降由于東部延伸到馬里亞納海溝一帶,沉降幅度不會太大。另一個地區(qū)是亞歐大陸中部北部地區(qū),跨度大,從高緯度地帶向低緯度地帶移動,也會隆起,將可能出現(xiàn)多條斷裂帶(亞歐分界線是已有的),該區(qū)域大多是原蘇聯(lián)區(qū)域。最后一個地區(qū)是地中海及西歐,地中海是歐洲向赤道運動的應(yīng)力緩沖區(qū)。西歐西部的區(qū)域會通過沉降來抵消歐洲隆起的應(yīng)力,給與支撐,將也有可能出現(xiàn)斷裂帶。西歐西部下沉多少,要看前蘇聯(lián)能隆起多高了,西歐的西部將會是長期下沉的趨勢。

另一個是北美洲板塊,北美洲板塊是未來地質(zhì)災(zāi)難的發(fā)生源之一。未來變化大的主要是黃石火山地帶以及東部的拉布拉多高原一帶。黃石火山會噴發(fā)并且繼續(xù)隆起,同時東部地區(qū)會產(chǎn)生幾條斷裂帶,來抵消黃石火山地區(qū)隆起的應(yīng)力。部分地區(qū)會沉降。重復(fù)1800萬年前青藏高原的歷史過程。在斷裂帶的作用下,東部的拉布拉多高原一帶將可能從北美洲分離出去,形成新的板塊。北美洲對人類最大的災(zāi)害除了黃石火山噴發(fā)所形成的巖漿之外,就是火山噴發(fā)所形成的火山灰和有毒氣體了。

美國的黃石火山噴發(fā)所需要的兩個條件是:

第一、亞洲-北美洲之間的“天平”上是否會持續(xù)發(fā)生大規(guī)模的大級別的地震,這些地震的級別要大于8.0,級別越高,發(fā)生的可能性越大。級別小了,“天平”折斷或者被大幅拉伸的可能性不大。而能引起這個地帶發(fā)生大規(guī)模地震的條件是亞洲的持續(xù)向赤道移動,或者說,亞洲和太平洋、大洋洲、印度洋以及亞洲的內(nèi)部是否發(fā)生頻繁的地震。這個地震的數(shù)量是關(guān)鍵因素。數(shù)量越多表示下移的趨勢越厲害。當(dāng)然,這個地震也是有級別的,微小的地震是沒用的。需要中等級別(三、四級以上的地震)以上的地震。以中國境內(nèi)及鄰近區(qū)域近來的地震趨勢來看,這個條件是滿足的。

第二、北美洲—南美洲之間的區(qū)域是否會發(fā)生持續(xù)的大規(guī)模的大級別的地震,這些地震的級別要大于8.0,級別越高,發(fā)生的可能性越大。 兩者滿足其一,或者都滿足。黃石火山將會近期噴發(fā)。

此外其它的板塊及各個海溝也都會發(fā)生較多的地震,從高、低緯度之間移動的,都會抬高,發(fā)生斷裂帶或者大裂谷。未來地球上很少地方可以不經(jīng)歷地震。同時,板塊抬高的東西兩側(cè),都可能會適度發(fā)生沉降。其它板塊不再重復(fù)。

四、對亞歐板塊及亞洲—北美洲“天平”現(xiàn)狀存在懷疑的一個判斷

地球自轉(zhuǎn)離心力導(dǎo)致的北半球物質(zhì)向赤道移動所形成的應(yīng)力,被作為目前地球板塊作用的主要應(yīng)力,從地震事件上來看是合理的。亞歐大陸一直在向赤道移動,并且橫跨的經(jīng)度最大,幾乎橫跨半個地球,板塊從高緯度地帶向低緯度地帶移動所形成的使地殼分裂的力,其對歐洲的影響自然也是很大的。從如下的幾個地震事件及地理位置上,我們可以看到這種影響在增大以及其和另一種應(yīng)力的關(guān)系。

如圖十九:

|

|

我們知道,歐洲是歷史上地震很少的地區(qū),但是1999年,土耳其發(fā)生了兩次Ms7.5級以上的大地震。自1999年到2008年,亞歐非交界地帶相繼發(fā)生了一些規(guī)模較大的地震,甚至2006年非洲東非大裂谷的末端莫桑比克也發(fā)生了Ms7.5級的大震。2008年四川汶川大地震是龍門山斷裂帶的激活,幾乎可以看作是南北斷裂,那么板塊從高緯度地帶向低緯度地帶所形成的板塊內(nèi)部的分裂,這種應(yīng)力趨勢則在這個三洲交界地帶顯現(xiàn)出來。尤其是巴基斯坦和印度幾乎是南北方向的。但是在這期間,南亞發(fā)生了數(shù)量更多級別更高的地震,2004年南亞海嘯達(dá)到8.7級(可參見附錄),我想可以認(rèn)為板塊從高緯度地帶向低緯度地帶移動所形成的分裂的力相對還是比較小的。但是從2008年之后,中國境內(nèi)四川汶川大地震發(fā)生后,發(fā)生了根本的改觀。2011年日本3月11日發(fā)生的這次MW9.0級大地震,也是南北裂開。將本州島裂開一個幾百公里的口子。韓天文研究院:日本地震使朝鮮半島向東移動5厘米④。另一方面,在日本此次大地震發(fā)生之后,到目前為止還沒有大級別的地震在南北應(yīng)力擠壓的支撐力弱區(qū)域出現(xiàn)。這點也同樣采用板塊高低緯度間的移動使東亞下沉更合理一些。

如果日本311大地震是青藏高原隆起而導(dǎo)致的東亞下沉,使斜入到日本群島下方的太平洋板塊發(fā)生的斷裂。那么,下一次發(fā)生地震的地方則可能是郯廬斷裂帶、南北斷裂帶(已發(fā)生四川汶川512大地震)、西北地震帶、亞歐分界線、莫斯科附近的斷裂帶或者地殼薄弱的地帶,那么西歐大西洋邊沿的國家沿海地區(qū)將可能開始出現(xiàn)下沉。未來可能發(fā)生的這些大地震同樣會加速亞歐向赤道移動。

歐洲存在這樣的趨勢,歐洲西部向赤道地帶移動,在地中海獲得緩沖區(qū),會逐漸在和地中海地殼的碰撞中停止向赤道移動。而沙特阿拉伯半島一帶,則會獲得非洲東非大裂谷東部的支撐,亞洲下移會導(dǎo)致東非大裂谷的繼續(xù)裂開。如果亞歐分界線發(fā)生大斷裂,那么一種極大的可能將是亞歐分離。

板塊從高緯度地帶向低緯度地帶移動將會加速這一趨勢。如果這種趨勢成立,那么亞歐從分界線分離之后將會重新成為海洋。莫斯科地帶將會緩慢隆起,同時出現(xiàn)一些斷裂帶,西歐和東歐的邊沿地帶將會下沉。俄羅斯將會是重災(zāi)區(qū),當(dāng)然西歐海邊的下沉也會使一些地勢不高的個別小國有比較大的危害。北冰洋海岸線也會發(fā)生一定的下沉,和西歐也是同樣的,會影響到海拔比較低的地區(qū)。

另一方面,在亞洲和北美洲的“天平”上也會斷裂開,從google地圖上來看,這個斷裂開的位置可能會在美國的阿拉斯加一帶,因為那里最薄弱。前面我們討論過,從北美洲斷開,這會使黃石火山最快速度爆發(fā)!

有的朋友可能有疑問,為什么板塊移動,板塊本身非要開裂。就是因為在北緯90度的南北極,經(jīng)度的周長為0,而在緯度0度的赤道,經(jīng)度的周長有4萬公里。板塊北部邊界不可能會這樣無限拉伸,所以一定會斷開。

五、大地震的一點簡單判斷趨勢

引起地震的有兩種結(jié)構(gòu)方向型的應(yīng)力:

一種是南北方向型的擠壓應(yīng)力,應(yīng)力形成的源動力是由地球自轉(zhuǎn)離心力,其特征是使地球表層的物質(zhì)向赤道運動。導(dǎo)致地球地震的大部分應(yīng)力是這種應(yīng)力。在地震的特點上,應(yīng)力傳輸線、帶上,地震的關(guān)聯(lián)性極強(qiáng)。地震的走向和方向上除了擠壓應(yīng)力的方向之外,還和板塊的地形地貌結(jié)構(gòu)有一定的關(guān)系。如下圖:

|

|

如圖二十,數(shù)字從1到12所標(biāo)示的藍(lán)線是地球上大的地質(zhì)應(yīng)力區(qū),其中1到7主要是海溝地帶,8到12是亞非歐的應(yīng)力傳輸區(qū)的大概位置,其中非洲并未曾都畫出來,12是亞歐大陸傳遞應(yīng)力的路線。非洲本身比較復(fù)雜,并且中部位于赤道地帶,位移并不明顯。紅色的點為應(yīng)力強(qiáng)烈作用區(qū)域的交接點。另一方面海嶺的沒有畫出來,因為那里人口居住的是很少的。1-2-3-4-5是亞洲側(cè)翼主應(yīng)力線,主要和太平洋板塊作用。1-6-7是美洲應(yīng)力線,同樣也是和太平洋板塊作用。幾乎所有的大海溝都分布在這些線上。8為郯廬斷裂帶及延伸線上,9為南北大斷裂帶及延伸線,10為西北地震帶及延伸線,11為俄羅斯地區(qū)南北中心地帶,12為東非大裂谷地帶。其中從地中海到青藏高原的地震帶沿線沒有劃。

地球的應(yīng)力主驅(qū)動力是亞歐大陸,1為亞洲和北美洲的“天平臂”。9是亞歐大陸陸地應(yīng)力承接區(qū)。1、2、3、4任何一個點發(fā)生級別較大的地震,都說明對亞歐應(yīng)力的支撐力在發(fā)生劇烈變化,在亞歐大陸的應(yīng)力推動下,承接結(jié)構(gòu)在發(fā)生一定的改變。那么,亞歐大陸的8、9、10、11則容易發(fā)生向赤道的移動,發(fā)生地震。如果亞歐大陸沒有發(fā)生地震,那么非洲一般則不會發(fā)生地震。如果8、9、10、11位置發(fā)生地震,8、9、10、11之間存在剪切應(yīng)力。那么說明亞歐大陸應(yīng)力在下移,1、2、3、4、5區(qū)域則非常容易發(fā)生大震。根據(jù)圖中線的對應(yīng)位置,則很容易找到地震的關(guān)連性之間的關(guān)系。

6、7是南北美洲的應(yīng)力線,和亞洲的1、2、3、4是相似的。所不同的是北美洲大部分都在北緯30度以上的高緯度地帶,而南美洲則大都在北緯10度到南緯30度之間的地帶,南美洲由于地球自轉(zhuǎn)離心力向赤道移動的力弱,主要是受北美洲向赤道移動的力的影響。其中6線僅在接近赤道一帶的末端存在中亞美利加海溝。地質(zhì)應(yīng)力不像亞洲邊沿的1、2、3、4地帶太平洋和亞洲板塊作用得那樣簡單。地震原理上的應(yīng)力方向上,可和亞洲地震作相類似的判斷。

對板塊的斷裂帶和地震帶熟悉的朋友可以將板塊的詳細(xì)情況考慮進(jìn)去,就可以獲得比較精細(xì)的應(yīng)力結(jié)構(gòu),就可以根據(jù)應(yīng)力的傳導(dǎo)路線來判斷,該地區(qū)和其它地區(qū)以及應(yīng)力承接區(qū)的關(guān)聯(lián)情況,根據(jù)其它地區(qū)地震的情況來判斷本地區(qū)所受地質(zhì)應(yīng)力影響的情況,以及可能引發(fā)的地震級別和大概時間了。

另一種是東西方向的應(yīng)力,導(dǎo)致地殼南北分裂型。應(yīng)力形成的源動力比較復(fù)雜,大致可以分為三種:地球地殼板塊從高、低緯度地帶之間發(fā)生相對的移動;地球自轉(zhuǎn)使地球表層均勻分布在緯度上的趨勢力;天體周期性的接近地球。此外還有第一種應(yīng)力的切向力。這三種力中地球地殼從高、低緯度地帶之間發(fā)生相對的移動所產(chǎn)生的這種力最大,另兩種力在某種程度上是可以忽略的。而板塊在高低緯度之間的相互移動,前面我們已經(jīng)討論過,可參見。這種力的關(guān)聯(lián)性僅和東西方向有關(guān)。容易使地球板塊或者地殼產(chǎn)生南北走向的斷裂。比如本文中討論的8、9位置,未來11位置,以及本文中討論的北美洲的斷裂帶,甚至北美洲板塊可能分離出新大陸去,都屬于這種情況。這種分裂情況已經(jīng)存在的大的有,北美洲-格陵蘭島-歐洲,中的有非洲的有東非大裂谷,小的亞洲有青藏高原東側(cè)的南北斷裂帶、郯廬斷裂帶。

六、我國未來地質(zhì)災(zāi)害的特點

我國歷史上就是地震多發(fā)地帶的國家,在歷史上就形成了89條地震帶。一方面是我國處于亞歐大陸應(yīng)力主傳輸?shù)貛У牡貐^(qū)。另一方面是青藏高原就在我國境內(nèi)隆起。最后是在歷史的應(yīng)力作用下,形成了復(fù)雜的地形。這些都和這個地帶的應(yīng)力密集交織分不開的。這也注定了我們國家地質(zhì)災(zāi)害的多發(fā)性和復(fù)雜性。

東南沿海及東部沿海在未來海溝地帶的大地震事件中,也會遇到海嘯。但級別會比東南亞國家及陸地邊沿群島低一些。內(nèi)地的地質(zhì)災(zāi)害主要是地震,西部山區(qū)會存在泥石流。我們國家不遠(yuǎn)的將來不會像俄羅斯、美國可能會出現(xiàn)地殼斷裂開成海洋的可能性。也不會出現(xiàn)美國那樣的超級火山噴發(fā)。但地震自然是少不了的。這也得益于我們這個地帶亞歐大陸向赤道運動的應(yīng)力,同時還受到太平洋、歐洲以及印度洋爪哇海溝地帶在主應(yīng)力作用下的擠壓力。

未來不利的方面就是地震帶眾多,這可能就要檢驗我們國家建筑施工單位的水平了。

2011年6月30日

作者說明:

本文是建立在以前觀點的基礎(chǔ)上,對地球地殼演化的進(jìn)一步探索,如果本文和前期的觀點發(fā)生沖突,請以本文為準(zhǔn)。

一些先進(jìn)國家的一些做法是值得我們學(xué)習(xí)的,如日本311的預(yù)警,美國四架“末日飛機(jī)”建成⑾都是值得我們學(xué)習(xí)的。即便明年美國的黃石火山噴發(fā),那么美國也有足夠的能力和時間來處理這個移民問題,15艘航空母艦(現(xiàn)役12艘),美國超前的應(yīng)付自然災(zāi)害的準(zhǔn)備,這點我們是應(yīng)該向美國學(xué)習(xí)的。不能不說,不少國家已經(jīng)對世界未來的災(zāi)難已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。我們國家進(jìn)行得怎么樣了呢?第三世界國家對未來不久這場地質(zhì)災(zāi)難準(zhǔn)備工作做得怎么樣了呢?

本文主要針對未來地球地殼變動的地質(zhì)災(zāi)害分析,這場地質(zhì)災(zāi)害對于人類而言是嚴(yán)峻的。本文在內(nèi)容完整情況下可自由轉(zhuǎn)載。

原文網(wǎng)址:http://www.phyw.com/wlxzhx/2011/wljndqdzhiznfxbg/wljndqdzhiznfx.htm

原發(fā)布站點:物理科學(xué)探疑

志勰

2011.6.30

本文參考:

①地質(zhì)應(yīng)力與地震趨勢

②2011-04-19鳳凰新聞

③日本國土地理院19日宣布 新聞

④http://world.huanqiu.com/roll/2011-03/1566665.html

⑤⑦地球、科學(xué)與人類已經(jīng)進(jìn)入到一個特殊的關(guān)口之——地質(zhì)關(guān)口(1)

⑥地球、科學(xué)與人類已經(jīng)進(jìn)入到一個特殊的關(guān)口之——地質(zhì)關(guān)口(2)

⑧美、非、大洋洲板塊的應(yīng)力及未來地球應(yīng)力的發(fā)展趨勢

⑨ 地質(zhì)應(yīng)力與地震趨勢

⑩計算的數(shù)據(jù)來自于百度百科

⑾http://news.xinhuanet.com/world/2011-06/13/c_121525594.htm

本文地震數(shù)據(jù)來源于中國地震臺網(wǎng)中心和中國地震網(wǎng),參考沒有指明出處的都可以在“物理科學(xué)探疑-物理新戰(zhàn)線”中找到

附錄:(本表來自于中國國家臺網(wǎng)大震速報目錄)

| 發(fā)震日期 | 發(fā)震時刻 | 緯度 (度.度) |

經(jīng)度 (度.度) |

深度 (km) |

震級 | 參考地點 |

| 2011-03-11 | 13:46:21.0 | 38.1 | 142.6 | 20 | Mw9.0 | 日本本州東海岸附近海域 |

| 2010-12-25 | 21:16:38.6 | -19.7 | 168.0 | 20 | Ms7.6 | 瓦努阿圖 |

| 2010-06-13 | 03:26:49.2 | 7.7 | 91.9 | 30 | Ms7.6 | 尼科巴群島 |

| 2010-04-07 | 06:15:01.0 | 2.4 | 97.1 | 33 | Ms7.8 | 蘇門答臘北部 |

| 2010-02-27 | 14:34:16.4 | -35.8 | -72.7 | 33 | Ms8.8 | 智利 |

| 2009-10-08 | 06:03:13.1 | -13.0 | 166.3 | 33 | Ms7.7 | 瓦努阿圖 |

| 2009-09-30 | 18:16:07.9 | -0.8 | 99.8 | 60 | Ms7.7 | 印尼蘇門答臘南部 |

| 2009-09-30 | 01:48:15.3 | -15.5 | -172.2 | 33 | Ms8.0 | 薩摩亞群島地區(qū) |

| 2009-08-11 | 03:55:41.4 | 14.1 | 92.9 | 33 | Ms7.5 | 安達(dá)曼群島 |

| 2009-07-15 | 17:22:32.4 | -45.7 | 166.4 | 33 | Ms7.8 | 新西蘭南島西海岸遠(yuǎn)海 |

| 2009-03-20 | 02:17:37.4 | -23.0 | -174.7 | 10 | Ms7.9 | 湯加地區(qū) |

| 2009-01-04 | 06:33:39.5 | -0.7 | 133.5 | 33 | Ms7.5 | 印度尼西亞巴布亞群島北部 |

| 2009-01-04 | 03:43:53.8 | -0.7 | 132.8 | 33 | Ms7.7 | 印度尼西亞巴布亞群島北部 |

| 2008-07-05 | 10:12:05.2 | 53.9 | 153.1 | 610 | Ms7.6 | 鄂霍次克海 |

| 2008-05-12 | 14:28:04.0 | 31.0 | 103.4 | 14 | Ms8.0 | 四川汶川縣 |

| 2008-02-25 | 16:36:34.6 | -2.4 | 100.0 | 33 | Ms7.6 | 印尼蘇門答臘南部地區(qū) |

| 2008-02-20 | 16:08:32.6 | 2.8 | 96.0 | 33 | Ms7.7 | 印尼蘇門答臘 |

| 2007-12-09 | 15:28:22.6 | -26.1 | -177.3 | 160 | Ms7.7 | 斐濟(jì)以南地區(qū) |

| 2007-11-14 | 23:40:50.0 | -22.1 | -69.7 | 33 | Ms7.9 | 智利 |

| 2007-09-13 | 11:35:22.5 | -2.1 | 99.6 | 10 | Ms7.5 | 印尼蘇門答臘南部海中 |

| 2007-09-13 | 07:49:06.4 | -2.5 | 100.9 | 15 | Ms8.3 | 印尼蘇門答臘南部海中 |

| 2007-09-12 | 19:10:23.9 | -4.4 | 101.5 | 15 | Ms8.5 | 印尼蘇門答臘南部海中 |

| 2007-08-16 | 07:40:58.5 | -13.3 | -76.5 | 33 | Ms7.8 | 秘魯海岸近海 |

| 2007-08-09 | 01:04:58.0 | -6.1 | 107.7 | 300 | Ms7.8 | 印尼爪哇島以北近海 |

| 2007-04-02 | 04:39:55.0 | -8.5 | 156.7 | 15 | Ms7.8 | 所羅門群島 |

| 2007-01-21 | 19:27:44.7 | 1.2 | 126.5 | 33 | Ms7.5 | 馬魯古海峽 |

| 2007-01-13 | 12:23:26.5 | 46.4 | 154.3 | 33 | Ms7.9 | 千島群島 |

| 2006-11-15 | 19:14:17.6 | 46.6 | 153.3 | 33 | Ms8.0 | 千島群島 |

| 2006-05-16 | 18:39:20.4 | -31.6 | -179.2 | 160 | Ms7.5 | 克馬德克群島以南地區(qū) |

| 2006-05-03 | 23:26:33.8 | -20.0 | -174.2 | 15 | Ms7.9 | 湯加 |

| 2006-04-21 | 07:25:03.0 | 61.0 | 167.2 | 33 | Ms8.0 | 堪察加半島東北地區(qū) |

| 2006-02-23 | 06:19:09.6 | -21.1 | 33.2 | 33 | Ms7.5 | 莫桑比克 |

| 2006-01-28 | 00:58:50.0 | -5.4 | 128.1 | 350 | Ms7.6 | 班達(dá)海 |

| 2006-01-02 | 14:10:48.3 | -60.8 | -21.4 | 33 | Ms7.5 | 南桑威奇群島東 |

| 2005-10-08 | 11:50:36.0 | 34.4 | 73.6 | 15 | Ms7.8 | 巴基斯坦 |

| 2005-09-26 | 09:55:34.0 | -5.7 | -76.4 | 96 | Ms7.6 | 秘魯北部 |

| 2005-07-24 | 23:42:03.1 | 8.0 | 92.2 | 10 | Ms7.5 | 尼科巴群島 |

| 2005-06-14 | 06:44:32.2 | -19.9 | -69.2 | 96 | Ms8.1 | 智利北部 |

| 2005-03-29 | 00:09:34.6 | 2.2 | 97.0 | 33 | Ms8.5 | 蘇門答臘北部 |

| 2004-12-26 | 12:21:27.4 | 6.8 | 92.8 | 33 | Ms7.5 | 尼科巴群島 |

| 2004-12-26 | 08:58:55.2 | 3.9 | 95.9 | 33 | Ms8.7 | 印度尼西亞蘇門答臘島西北近海 |

| 2004-12-23 | 22:59:08.0 | -50.1 | 160.3 | 10 | Ms7.8 | 麥闊里島以北地區(qū) |

| 2004-02-07 | 10:42:34.3 | -3.3 | 135.3 | 15 | Ms7.5 | 印尼伊里安島 |

| 2003-11-17 | 14:43:09.0 | 51.3 | 178.5 | 33 | Ms7.6 | 拉特群島 |

| 2003-09-27 | 19:33:28.0 | 49.9 | 87.9 | 15 | Ms7.9 | 俄、蒙、中交界 |

| 2003-09-26 | 03:50:04.0 | 42.2 | 144.1 | 33 | Ms8.0 | 日本北海道地區(qū) |

| 2003-08-04 | 12:37:18.5 | -60.6 | -43.4 | 10 | Ms7.5 | 大西洋 |

| 2003-07-16 | 04:27:47.0 | -3.1 | 67.3 | 33 | Ms7.7 | 卡爾斯伯格海嶺 |

| 2003-01-22 | 10:06:45.4 | 18.8 | -103.9 | 33 | Ms7.5 | 墨西哥哈利斯科州近海 |

| 2003-01-20 | 16:43:13.9 | -9.8 | 160.6 | 0 | Ms7.5 | 所羅門群島 |

| 發(fā)震日期 | 發(fā)震時刻 | 緯度 (度.度) |

經(jīng)度 (度.度) |

深度 (km) |

震級 | 參考地點 |

| 2002-11-04 | 06:12:40.7 | 63.3 | -148.2 | 0 | Ms7.8 | 美國阿拉斯加 |

| 2002-11-02 | 09:26:13.7 | 3.1 | 96.1 | 33 | Ms7.8 | 印尼蘇門答臘北部海中 |

| 2002-10-10 | 18:50:22.0 | -1.6 | 134.4 | 0 | Ms7.5 | 印尼伊里安地區(qū) |

| 2002-09-09 | 02:44:28.0 | -3.1 | 143.3 | 33 | Ms7.5 | 新幾內(nèi)亞近海 |

| 2002-08-19 | 19:01:00.0 | -21.9 | -178.3 | 540 | Ms7.5 | 斐濟(jì) |

| 2002-03-31 | 14:52:49.8 | 24.4 | 122.1 | 0 | Ms7.5 | 臺灣以東海中 |

| 2002-01-03 | 01:22:51.0 | -17.6 | 168.0 | 33 | Ms7.6 | 新赫布里底群島 |

| 2001-12-18 | 12:02:58.6 | 23.9 | 123.0 | 33 | Ms7.5 | 琉球群島西南海中 |

| 2001-11-14 | 17:26:13.0 | 36.2 | 90.9 | 15 | Ms8.1 | 新疆青海交界(新疆境內(nèi)若羌) |

| 2001-06-24 | 04:33:16.0 | -16.0 | -73.7 | 0 | Ms7.9 | 秘魯 |

| 2001-01-26 | 11:16:36.4 | 23.2 | 70.0 | 0 | Ms7.8 | 印度 |

| 2001-01-14 | 01:33:31.6 | 13.2 | -88.7 | 33 | Ms8.0 | 薩爾瓦多 |

| 2000-11-16 | 15:42:15.4 | -3.8 | 153.9 | 0 | Ms7.8 | 所羅門群島 |

| 2000-11-16 | 12:54:43.5 | -4.1 | 154.0 | 0 | Ms7.7 | 所羅門群島 |

| 2000-08-05 | 05:12:58.9 | 48.6 | 142.8 | 0 | Ms7.6 | 薩哈林島 |

| 2000-06-18 | 22:44:09.6 | -13.8 | 97.3 | 0 | Ms7.8 | 印度洋 |

| 2000-06-05 | 00:28:25.4 | -4.7 | 102.2 | 33 | Ms7.8 | 蘇門答臘南部 |

| 1999-11-13 | 00:57:19.9 | 40.8 | 31.3 | 0 | Ms7.5 | 土耳其 |

| 1999-10-01 | 00:31:15.3 | 16.1 | -98.3 | 33 | Ms7.6 | 墨西哥 |

| 1999-09-21 | 01:47:14.4 | 23.7 | 121.1 | 0 | Ms7.6 | 臺灣花蓮、南投間 |

| 1999-08-17 | 08:01:32.9 | 40.2 | 29.5 | 0 | Ms7.8 | 土耳其 |

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號