想寫這樣的內(nèi)容已經(jīng)有很長時間了。有三個因素使我產(chǎn)生了這樣的激勵。

第1件事是,臺灣前“文化部長”龍應(yīng)臺2016年7月10日在香港大學(xué)李兆基會議中心大會堂做了一場反共演講,主題是“一首歌,一個時代”。龍應(yīng)臺問臺下的大學(xué)校長們,你們的啟蒙歌曲是哪一首。浸會大學(xué)副校長周偉立說,他的啟蒙歌曲是《我的祖國》。隨后他朗聲唱起了這首歌,在場的聽眾們逐漸參與形成了一場大合唱。演講者龍應(yīng)臺尷尬又震驚。

署名為吳斌的作者在2016年12月20日的評論文章“龍應(yīng)臺被《我的祖國》瞬間碾壓的背后”中說:

“出乎龍應(yīng)臺的預(yù)料的是,同樣是冷戰(zhàn)時代傳唱的歌曲,現(xiàn)場的年輕的學(xué)生們不知道《五月的風(fēng)》,不知道《鳳凰于飛》,但是卻會唱《我的祖國》。當(dāng)觀眾開始唱“一條大河波浪寬”時,龍應(yīng)臺還在放肆地嘲笑這些人。”

“龍應(yīng)臺遇到的問題,不僅僅是尷尬的問題,而是被徹底碾壓了。因為《我的祖國》這首歌的藝術(shù)性和美感,比起什么《反共復(fù)國歌》、《綠島小夜曲》、《五月的風(fēng)》來,簡直是人獸之別!”

我是很晚才在網(wǎng)絡(luò)上看到這個視頻。這個視頻讓我很激動,覺得有話要講,如梗在喉,不吐不快。

第2件事,是在網(wǎng)上看到的一段視頻,一個外國樂團在中國演奏《我的祖國》,音樂起來時,首先是掌聲,然后觀眾就跟著唱起來了。這個視頻也讓我很感慨。后來在網(wǎng)上搜索這個視頻的完整版時,發(fā)現(xiàn)有兩個不同的視頻,都是外國樂團演奏《我的祖國》,其中有一個視頻,好像有一位歌唱家在觀眾席中,他后來站起來唱了,但顯然并沒有準(zhǔn)備,因為和樂隊并不合拍。

我因為天生的破鑼嗓子,不愿意唱卡拉ok,因此已經(jīng)半個多世紀(jì)沒有唱這首歌,沒有看這個電影了,但是這個旋律,這些歌詞一直盤旋在我的心中。我不記得我在學(xué)校學(xué)過這首歌,我也不記得我是怎么學(xué)會這首歌的,但是我就是會了,而且忘不了。一首歌曲得有多么親切感人,多么朗朗上口,能夠讓人輕易就會了,而且歷久彌新,每當(dāng)音樂響起,就會情不自禁。

更重要的是不僅僅我一個人,我們國家有那么多人記住了這個歌,記住了這個電影,很多都是中青年人,這種共鳴感,這種共同的歸屬感,讓我感到了非常親切,有一種立刻融入的心情。一首歌曲能夠引起那么多人的共鳴感、歸屬感,難道不是對文藝作品的最高獎賞嗎?現(xiàn)在有多少作品能夠做到這一點?這不值得我們整個文學(xué)藝術(shù)界反思嗎?

一篇被網(wǎng)絡(luò)多次轉(zhuǎn)載,作者袁成亮在《黨史文苑》2005年13期發(fā)表的題為“經(jīng)典紅色歌曲《我的祖國》誕生記”的文章中介紹了《我的祖國》歌曲作者的創(chuàng)作歷程。 他說詞作者喬羽:

在談到這首歌創(chuàng)作時說:“當(dāng)時我覺得上甘嶺影片的歌詞若要按戰(zhàn)斗的調(diào)子寫,感到有點‘靠’,就像舞臺演出,紅色背景、演員著紅裝一樣,顏色太靠,沒有反差、對比,效果也出不來。”

喬羽苦苦地思索著,一個稿子出來了,但馬上又被自己否定了。如此來來去去,轉(zhuǎn)眼十來天過去了,卻依然沒有寫出中意的歌詞。當(dāng)他為此感到苦惱時,直到突然有一天,他從長江兩岸美麗的江南風(fēng)光中找到了如釋重負(fù)的創(chuàng)作靈感。

數(shù)十年后,他在回憶當(dāng)時情景時說:“在感到自己創(chuàng)作思維幾乎枯竭時,我忽然想起了為創(chuàng)作《紅孩子》的電影劇本去中央蘇區(qū)渡江時的情景。我是喝黃河水長大的,那是我第一次看到長江,那是多么大的場面啊!長江很闊,我們乘的渡輪要兩個小時才能到對岸。長江水很清、江上有許多帆船,那船上的帆很白,和‘泥糊涂場’般的黃河完全是兩樣子的。過了長江,一眼望去,漫天遍野,到處都是一片碧綠的水稻田,這也是我第一次看到水稻長得是什么樣子的。

……那時我年輕,才20多歲,對這一切都感到特別的新鮮。那種新鮮感直到現(xiàn)在只要一想起來就會蕩漾在我的心里。當(dāng)時我就想:何不把我的這種感覺這些寫出來呢?別人聽了想必一定也會感到很新鮮的。”

當(dāng)劉熾看到《我的祖國》歌詞時,便一下子被歌詞中所描繪的詩意境界所打動了。他決心盡自己最大努力把這首歌曲譜好。這首歌應(yīng)當(dāng)是屬于全中國人民的,它的曲調(diào)也應(yīng)當(dāng)是全中國人民所喜愛的。他要為這首歌譜上全國人民喜愛的曲子。于是,劉熾找來解放以來人民群眾最喜歡的十首歌曲,為了分析把握這十首歌曲的旋律,把自己關(guān)在屋子里一遍又一遍地反復(fù)唱著這十首歌,唱累了就用笛子吹,整整一個星期,足不出戶。經(jīng)過反復(fù)吟唱,他終于捕捉到了根據(jù)《小放牛》改寫的《盧溝問答》中的頭兩句旋律。他把這兩句略改動,作為新歌的引子。引子一打開,創(chuàng)作的靈感便接踵而至,很快,一首優(yōu)美旋律的歌曲《我的祖國》便誕生了。

歌曲完成后,沙蒙又找來郭蘭英演唱錄音,中央人民廣播電臺聞訊馬上拿了去作為非電影插曲播了出去,并立即在聽眾中引起了強烈反響,以至電影《上甘嶺》還未播映,人們就會哼唱了。1956年電影《上甘嶺》播映后,這首歌更是趁著電影的翅膀響遍了全國城鄉(xiāng),成為各類文藝演出的必唱曲目。

詞作者喬羽通過從北方到南方的旅行感受到了祖國南北方的不同色調(diào)和不同風(fēng)格,以及祖國的寬廣和雄偉。他把這種對祖國風(fēng)光美的贊頌又引申到中國人民寧靜的和平生活和對侵略者展現(xiàn)英雄氣概的對比中。曲作者劉熾根據(jù)歌詞的提示,音樂前半部柔和抒情,后半部激昂雄壯,詞曲高度契合,使得這首歌優(yōu)美又激昂,寬廣又深厚,達到了相當(dāng)美的高度。

而歌曲的創(chuàng)作是在電影《上甘嶺》導(dǎo)演沙蒙的提示下完成的。沙蒙的要求是,即使將來電影沒人看了,但是歌曲將永遠流傳。歌曲作者顯然完成了導(dǎo)演的這一設(shè)想,而導(dǎo)演的這一設(shè)想來源于他對上甘嶺戰(zhàn)役的真情實感。

沙蒙的親人岳曉湄曾送給我兩本關(guān)于沙蒙創(chuàng)作電影《上甘嶺》的書。我沒有全看,并且也沒有帶在身邊。在寫這篇文章的時候,上網(wǎng)搜了搜,沒想到就在這兩年有那么多無名的作者,不但對1956年的電影《上甘嶺》做出了那么高的評價,而且做了詳細(xì)的創(chuàng)作過程的介紹。

例如一個署名小蟲的自媒體作者,在“電影《上甘嶺》的拍攝過程和真實的上甘嶺戰(zhàn)役歷史”一文中指出:

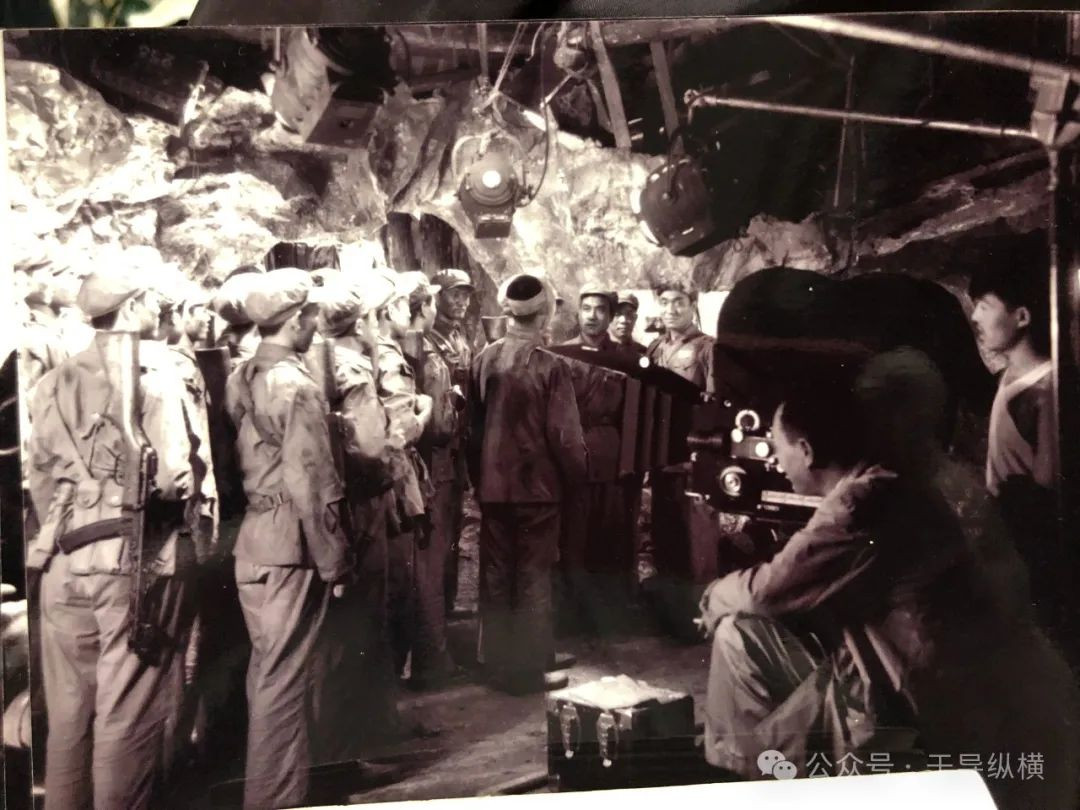

“電影《上甘嶺》盡了最大的誠意”,“導(dǎo)演沙蒙、林杉一上來就帶著攝制組實地去了朝鮮,并直奔上甘嶺主戰(zhàn)場實地考察。”

“他們雖然都有思想準(zhǔn)備但是還是被震撼了,據(jù)說,雖然經(jīng)過了四年的時間,但是,主戰(zhàn)場還是一片地獄般肅殺的氛圍。

那里寸草不生,沒有任何活著的動物痕跡,土地都像是過了火一般,土里和斷樹樁上,到處都是彈片和彈皮,可以說,人類在這里進行了極限般的反復(fù)廝殺,一直到一方徹底屈服為止。

攝制組人員進入了當(dāng)年的坑道遺址,據(jù)說一進去就感覺到窒息,坑道遠比電影中的更狹窄,人站在里面不能全身直立,只能貓著腰在里面走。

坑道只有高1.5米,寬1.2米,可想而知非常狹窄,進去不到一分鐘就感覺到呼吸困難。”

這位不知名的作者在這篇長文中詳盡探討了電影《上甘嶺》和上甘嶺戰(zhàn)役之間的關(guān)系,無論從軍史還是藝術(shù)分析上都很專業(yè)。

這一篇長文最重要的一個觀點是,他認(rèn)為“電影《上甘嶺》盡了最大的誠意”。真情實感,誠心誠意是當(dāng)時電影創(chuàng)作者共同的追求,是對電影創(chuàng)作者的最好評價。用真誠來對待我們的歷史、我們的英雄是所有創(chuàng)作的第一步,但是今天這樣的真誠在我們的創(chuàng)作中已經(jīng)看不到了,成了當(dāng)今影視領(lǐng)導(dǎo)者和創(chuàng)作者的最大缺失。我們今天的影視到處充斥著虛情假意、貪婪的眼神和外表精致而內(nèi)心丑陋的面孔。

《光明日報》2020年10月21日刊登了中國電影評論學(xué)會會長饒曙光題為“《上甘嶺》:用影像為全民族留下寶貴精神財富”的文章,他的介紹可能會更準(zhǔn)確。文章說:

沙蒙和林杉“一同奔赴朝鮮并兩度在朝鮮生活數(shù)月,參觀上甘嶺大量的山頭、坑道,閱讀近百萬字的文獻材料,訪問了戰(zhàn)爭親歷者57名,為創(chuàng)作打下了扎實基礎(chǔ)。”

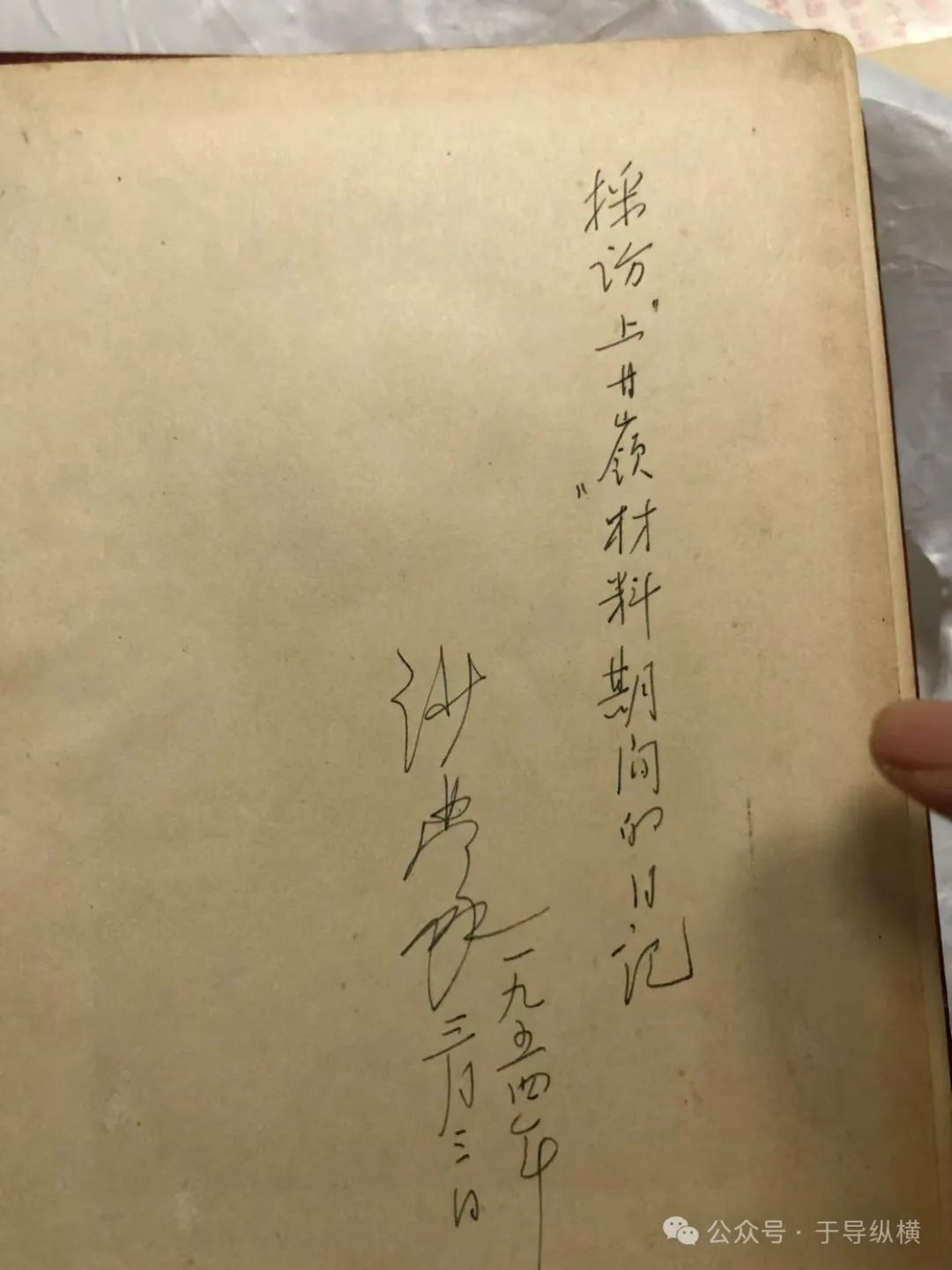

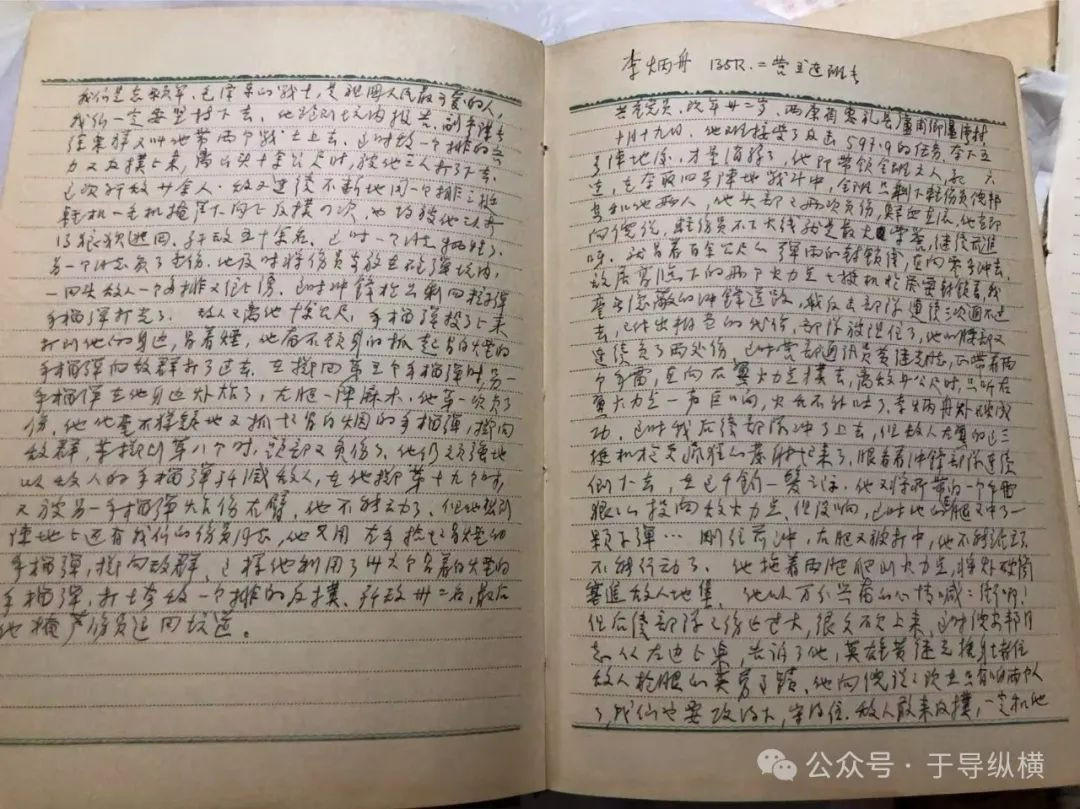

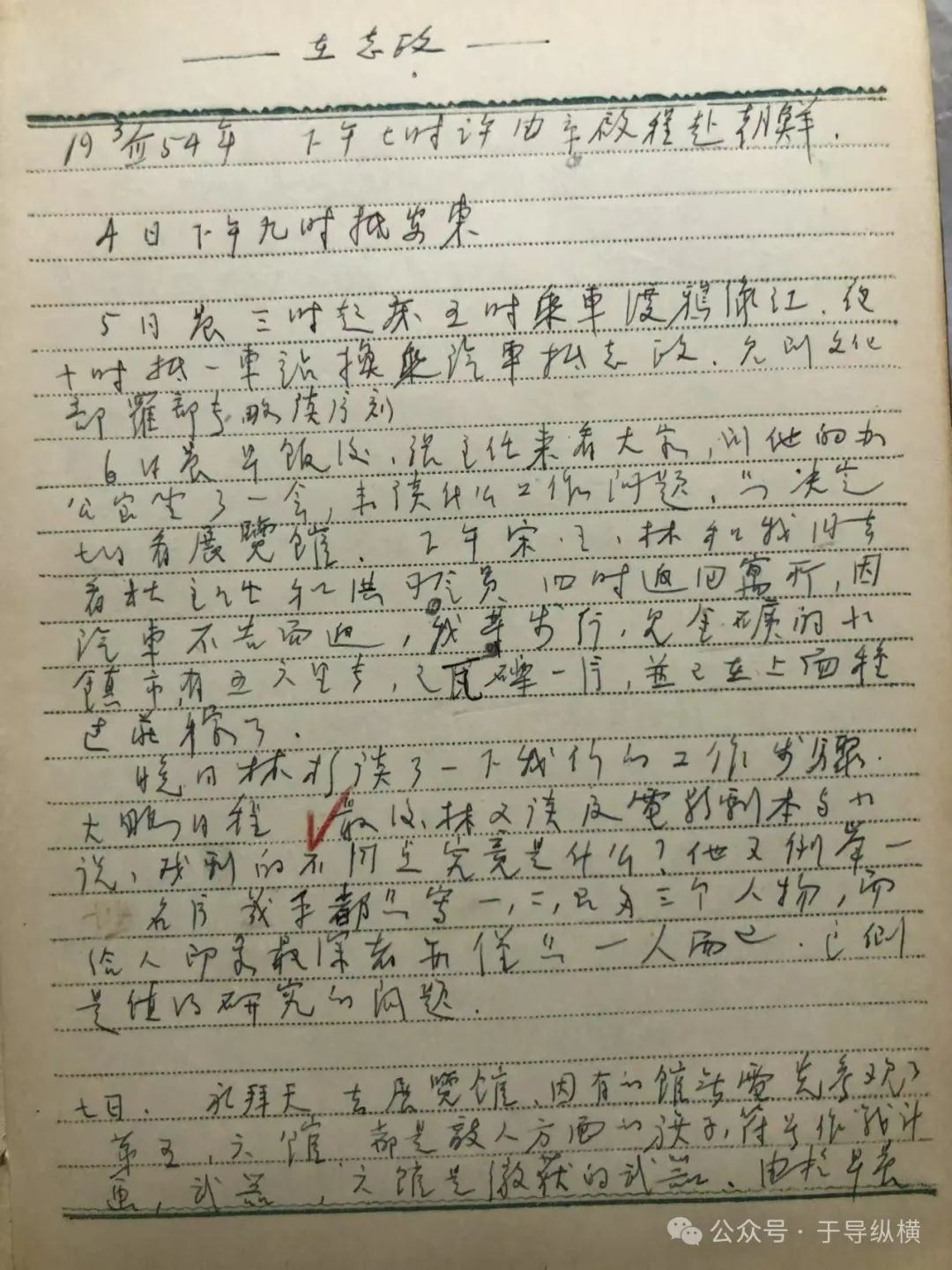

岳曉湄向我提供了沙蒙采訪筆記的照片,足足有四大本,幾十萬字。這些采訪筆記和《上甘嶺》電影一樣成為了中國電影創(chuàng)作史的一個豐碑。

饒曙光的文章介紹和分析了上甘嶺電影的藝術(shù)構(gòu)思。包括最終將電影凝縮在一個連隊在坑道中的拉鋸戰(zhàn),美工、特效、攝影。所有這些都體現(xiàn)了電影創(chuàng)作者的真誠。

這部電影一上映就感動了廣大觀眾。觀眾的強烈反響又影響了相當(dāng)多的有關(guān)部門,進一步推動了這部電影的普及。

上海大學(xué)歷史學(xué)博士鄒賾韜在中國網(wǎng)(www.china.com.cn)2022年8月25日的文章“‘這是英雄的祖國’:電影《上甘嶺》激起的時代潮音”介紹了這部電影在當(dāng)時自發(fā)的形成了萬人空巷的情況,以及當(dāng)時的宣傳部門,大學(xué)和青年部門如何及時跟上群眾的情緒,在社會上塑造了一個愛國主義和英雄主義的高潮:

1957年,軍旅文藝家張立云發(fā)表于《電影藝術(shù)》的評論就此指出:“電影《上甘嶺》的出現(xiàn),給中國電影藝術(shù)增添了新的光輝,打破了那種‘軍事題材沒有什么可寫’、‘軍事影片吃不開了’等等謬誤論調(diào)。《上甘嶺》的成功也證明,劇作家、電影藝術(shù)家的密切合作,同心協(xié)力,是可以制出好的國產(chǎn)電影的”。

軍事題材怎么寫出精彩?關(guān)鍵之關(guān)鍵,在于創(chuàng)作者走進戰(zhàn)場、走近英雄。1957年,《中國電影》雜志策劃了《上甘嶺》創(chuàng)作談欄目,從中可以窺見這部電影主創(chuàng)團隊在還原歷史、表現(xiàn)真情方面下的“苦功夫”。編劇之一的曹欣,在《火熱的斗爭激動著我們的心弦》里介紹:“我們是以再訪‘上甘嶺’作為創(chuàng)作的開始的。我們差不多找遍了可以找到的上甘嶺戰(zhàn)役中的英雄和部分參戰(zhàn)人員,讀完了有關(guān)上甘嶺戰(zhàn)役的絕大部分文字材料”。執(zhí)導(dǎo)該片的沙蒙,則于《導(dǎo)演“上甘嶺”的體會》一文中道出了他因《上甘嶺》而萌發(fā)的心靈震撼:“對導(dǎo)演來說,在創(chuàng)作上起了更多作用的,與其說是這些文字材料,倒不如說同這些戰(zhàn)役直接參加者的接觸中,和聽取他們回憶時,引起了我們思想情感的變化,比較確切些”。

真實終將無愧于親歷者,真情必能感染到過來人。1957年4月,上甘嶺戰(zhàn)役指揮員崔建功將軍在《新華日報》發(fā)表了他的《上甘嶺》觀后感:“我在勝利電影院第一次看到了反映抗美援朝的戰(zhàn)斗故事片——《上甘嶺》。故事的內(nèi)容使我激動得幾乎要流出眼淚。我雖然不懂藝術(shù)也沒有欣賞藝術(shù)的情緒,但那熟悉的山脈,熟悉的陣地,熟悉的坑道,熟悉的戰(zhàn)斗場面,特別是那熟悉的英雄們的面孔和事跡都展現(xiàn)在我的眼前的時候,我不由地被引入上甘嶺戰(zhàn)役的沉思中了”。1957年8月,《上甘嶺》入選文化部和解放軍總政治部聯(lián)合主辦的慶祝“八一”建軍節(jié)三十周年電影展覽,獲得了軍方與文化界的雙重至高認(rèn)可。

電影《上甘嶺》的現(xiàn)實主義文藝成功實踐,令當(dāng)時的愛國文化工作者深感振奮。1957年7月31日,郭沫若在刊發(fā)于《人民日報》的理論文章《向中國人民解放軍看齊——紀(jì)念中國人民解放軍建軍三十周年》中,盛贊“關(guān)于抗美援朝也有好的紀(jì)錄片,特別是《上甘嶺》。我認(rèn)為不僅是一般讀者和觀眾的精神糧食,而尤其是文藝作家們的精神糧食”。可以說,《上甘嶺》為新中國文藝樹立了一根標(biāo)桿,招展了一面旗幟。

多數(shù)人最初聽聞《上甘嶺》這部電影,應(yīng)當(dāng)是在1956年夏季。那時,中央人民廣播電臺提前播出了影片插曲《我的祖國》,這首歌很快便在全國范圍內(nèi)廣泛傳唱開來。幾個月后的1956年12月,《上甘嶺》終于如約與參與首映活動的觀眾見面。此時,或許連制片方都未曾料到,中國電影史上難得一見的觀影浪潮,正呼嘯而來。

最先公映《上甘嶺》的是首都北京。1957年2月16日,新華社通訊報道稱自1月27日公映至2月15日,《上甘嶺》“觀眾達到六十一萬人次,每場的上座率平均達到百分之九十五以上,打破所有影片在北京上映的最高紀(jì)錄”。緊隨其后的是攝制方駐地長春。1957年1月30日是《上甘嶺》在長春公映的首天。29日,新華社通訊透露“長春市各個電影院早已預(yù)售完了全部座票,觀眾們正在排隊購買明天正式上演的‘站票’”。

1957年2、3月間,一些大型城市的電影界也感受到了《上甘嶺》的無窮吸引力。3月18日新華社通訊披露:《上甘嶺》在“南京首輪電影院放映完畢,觀眾有四十五萬人次,上座率百分之百。到14日為止,上海預(yù)訂出的票數(shù)是一百三十九萬多張,已經(jīng)超過了以往任何影片的訂票數(shù)。天津自3月1日到10日預(yù)訂出了一百多萬張票”。

當(dāng)《上甘嶺》在大型城市陸續(xù)亮相,其他城市的影迷早已按捺不住內(nèi)心的激動,希望盡早一睹感人淚下的《上甘嶺》。在4月30日開映前一周,寧波已有3.5萬名群眾訂購了《上甘嶺》電影票,約占當(dāng)時寧波全境人口的三分之一強。5月5日《寧波大眾》報道表示“早在上海舉行新片展覽的時候,兩家電影院就不斷地接到許多觀眾打來的電話,詢問《上甘嶺》什么時候到寧波”。

1950年代末至1960年代初,《上甘嶺》也代表中國影界“走出國門”,向世界展示中國人民的豪情壯志。

1957年4月21日,時任蘇聯(lián)最高蘇維埃主席團主席伏羅希洛夫訪問沈陽,當(dāng)夜,在時任黨中央副主席朱德的陪同下,伏羅希洛夫欣賞了影片《上甘嶺》。1957年7月13號,日本前軍人訪華團到訪長春電影制片廠,廠方為他們準(zhǔn)備的招待影片也是《上甘嶺》。

1959年6月,《上甘嶺》在印度尼西亞主要城市輪番播映。7月16日,《參考消息》援引外媒消息稱該片“在蘇門答臘第一大城市棉蘭上映時,曾連映一百八十場,觀眾達十五萬人,在雅加達上映時,又在各大戲院連續(xù)映了整整二十五天,觀眾近二十萬人次”,這個數(shù)字在新中國成立初期的電影出口史上堪稱頂流。

讓無數(shù)國人潸然淚下的《上甘嶺》也激勵了同受帝國主義威脅的其他國家人民。1962年《上甘嶺》在古巴公映之際,恰逢戰(zhàn)氛濃烈的“古巴導(dǎo)彈危機”。當(dāng)時有古巴革命戰(zhàn)士在觀影后激動地對中國記者表示:“我們將像你們一樣地趕走美國佬,古巴的每一座山都將成為上甘嶺”。

1957年1月31日,丁里在刊載于《人民日報》的《上甘嶺》影評里感嘆:“這是一部很有意義的影片。《上甘嶺》的英雄們的事跡,對廣大的觀眾,特別是青年觀眾將會發(fā)生重大的影響。英雄們在激烈戰(zhàn)斗、極端艱難的環(huán)境中所能做到的,難道我們在和平建設(shè)的崗位上做不到嗎?回答應(yīng)該是肯定的!”

在國家層面,一批有識之士充分認(rèn)識到《上甘嶺》對青年思想教育具有積極作用,呼吁將相關(guān)感染熏陶推向更高水平。1957年3月,人民教育家徐楚波在全國政協(xié)第二屆三次會議上作了題為《加強北京市中學(xué)里的政治思想教育》的大會報告,其中特別提到北京市“學(xué)生對《上甘嶺》這部影片很感興趣,為此,愿意學(xué)習(xí)志愿軍的英雄榜樣”。《上甘嶺》公映后,團中央各輿論平臺相繼刊出多篇青年思政主題影評,其中《中國青年報》發(fā)表的,解放軍總政文化部文藝處長馬寒冰撰寫的文章《我們從影片〈上甘嶺〉學(xué)習(xí)什么?》,以及《中國青年》雜志刊發(fā)的觀后感《看完〈上甘嶺〉以后》影響最大。

和當(dāng)時的有關(guān)部門相比,現(xiàn)在的有關(guān)部門是不是太無能了?

我一直有一個疑惑不解的事,就是我們國家歌唱祖國的歌曲都寫得非常好聽,像《我的祖國》,《我和我的祖國》,《歌唱祖國》,《我愛你,中國》,《今天是你的生日,中國》等等,這和歐洲許多圣母頌都寫的非常好聽有一比。我認(rèn)為有一個重要因素就是作者把真情實感寫到了歌里,這就像在龍應(yīng)臺的演講會和外國樂隊音樂會中聽眾們情不自禁地合唱一樣。

我還有一個疑惑不解的事,為什么這么好聽的歌曲,這些刻進中國人骨子里的樂章,很容易引起聽眾和觀眾共鳴的作品,在很長時間內(nèi),被我們的宣傳部門、主流媒體、文藝工作者輕視和遺忘。

這不是隨口亂說,我有親身經(jīng)歷。

1997年,我受命拍攝一部對外宣傳片《北京》,這是中央外宣辦直接點我的名要求拍攝的。關(guān)于這部影片拍攝的前前后后,我已經(jīng)寫過文章。但是有一件事我沒寫。

我想在這部影片中使用《我愛你,中國》的樂曲,讓我沒想到的是,在中央人民廣播電臺、中央電視臺的曲庫中竟然都找不到,在音樂商店里也買不到。我沒辦法,通過中央人民廣播電臺的賀錫德同志要到了曲作者鄭秋楓同志家里的電話,給鄭老打通電話后,他說他手里也沒有。當(dāng)時請樂隊演奏已經(jīng)來不及。幸好音樂從自己的舊帶子里找到了,音質(zhì)比較差。但那時候膠片的音軌也不怎么樣,就湊合用了。

改革開放40年,我們在思想文化領(lǐng)域里的遺忘、混亂和邪惡已經(jīng)刻進了我們精英的骨頭里,幸好我們的人民還沒有遺忘,我們的人民還健康,他們在意想不到的場合爆發(fā)出了他們的力量。

說遺忘、混亂和邪惡已經(jīng)刻進了我們精英的骨頭里,還因為這幾年,像上甘嶺和志愿軍這樣重大的歷史題材,被輕易地交到了一些莫名其妙的人手里,這些人骨子里是些商人,他們對我們的國家、抗美援朝戰(zhàn)爭、我們的軍隊和上甘嶺戰(zhàn)役,沒有真情實感,他們用巨資營造的一些宏大場面背后,處處透著貧乏、空洞和虛假。

與之相對應(yīng)的,又是我們?nèi)嗣袢罕姷娜绯钡某爸S和抨擊。作為圈內(nèi)人和曾經(jīng)的金雞獎評委,我認(rèn)為事實上我們已經(jīng)找不到能夠把握和表現(xiàn)這樣題材的人了,也找不到能夠表現(xiàn)和把握這樣題材的文學(xué)藝術(shù)界的領(lǐng)導(dǎo)了。這不但表現(xiàn)在歷史虛無主義和商業(yè)大潮已經(jīng)毀了我們幾代人,我們國家整體價值觀的墮落,也表現(xiàn)在現(xiàn)在的這些創(chuàng)作人員與老一輩創(chuàng)作人員在對待創(chuàng)作的認(rèn)真態(tài)度上的巨大差別。

如果我們把重大歷史題材、愛國主義題材,看成是借人民群眾愛國主義情緒高漲,用來賺錢的工具,或者是看成一種政治作秀,用來邀功請賞的工具,而不是像沙蒙和林杉,喬羽和劉熾那樣懷著崇敬和真誠,能夠下功夫研究這類題材,吃透這類題材,并且反復(fù)琢磨找到表現(xiàn)這一類題材的恰當(dāng)?shù)乃囆g(shù)方式,那么這樣的文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)導(dǎo)和這樣的創(chuàng)作人員就太無恥了。

盡管現(xiàn)在投入到影視中的資源比過去多多了,盡管我們的技術(shù)手段比過去也有很大的發(fā)展,也就是盡管我們的能力有了很大提高,但是如果我們沒有真誠的意愿,那么對資源的浪費,就和貪污和受賄本質(zhì)上沒有區(qū)別了。

看看我們影視界從業(yè)人員的腦滿腸肥,再看看人民群眾對他們的評價,這其中巨大的差距難道不值得有關(guān)管理機構(gòu)認(rèn)真思考嗎?

但是這還不是問題的全部。

想寫這個內(nèi)容的另一個因素,是莫言的一段謊言。很長時間我都在頭條上看到莫言的這樣一段謊言:

“我有一種偏見,覺得文學(xué)藝術(shù),它永遠不是唱贊歌的工具。文學(xué)藝術(shù)就是應(yīng)該暴露黑暗,揭示社會的黑暗,揭示社會的不公正。也包括揭示人類心靈深處的陰暗面。揭示人性中惡的成分。”

我下載頭條的時間不長,也就是兩年左右的時間,但是幾乎每當(dāng)我打開頭條看看時,都能看到這個媒體平臺的不遺余力的推送。莫言的這段話是謊言是顯而易見的,因為稍微懂點文學(xué)史的人,或者看過幾本世界文學(xué)名著的人,都會知道這家伙純屬扯蛋,而且對中外文學(xué)藝術(shù)史一無所知。

在好萊塢的電影類型中,英雄題材是最大的一類,其中就包括著許多愛國題材。西方對英雄和愛國的贊頌有很長的歷史沿革。

從荷馬史詩到歐洲每個民族都有的自己的英雄史詩,到文藝復(fù)興、啟蒙主義、浪漫主義、現(xiàn)實主義、現(xiàn)代主義的每一個潮流歷史階段,都有許許多多成了歷史人物的著名作家,歌頌了他那個時代的英雄,或者具有人性光芒的普通人。這里僅舉一個例子。

托爾斯泰的長篇小說《復(fù)活》,被普遍認(rèn)為是暴露俄國社會黑暗的。但是他所描寫的主人公聶赫留朵夫踐踏了女主人公瑪絲洛娃,至其淪為了娼妓,受盡凌辱,并被無辜監(jiān)禁。聶赫留朵夫后來良心發(fā)現(xiàn),人性“復(fù)活”。為了懺悔和贖罪,他到處奔走、上訴,營救瑪絲洛娃,并向他求婚。

聶赫留朵夫這樣的形象,在當(dāng)時的俄國社會不一定真實。但是他寄托了托爾斯泰對美好人性和美好社會的期許。他希望“惡”能夠通過一定的途徑,例如懺悔轉(zhuǎn)變成為“善”。托爾斯泰用動人心弦的藝術(shù)手法,表達了對真善美的渴望。

托爾斯泰是偉大的作家,和他比起來,莫言不過是一抔黃土,甚至連一抔黃土都不如。

在中國的文學(xué)藝術(shù)史上,英雄贊頌,或者是對美好人性的贊頌,也是數(shù)不勝數(shù)。屈原對國家的贊頌和憂慮;中國對自己大量英雄人物的贊頌,例如水滸傳的英雄們,西游記中的孫悟空,三國演義中的諸葛亮、關(guān)羽、張飛、趙云,楊家將、岳飛傳,以至于俠義小說。

人性有惡也有善,社會有不公也有奮爭。揭示惡是為揚善,揭示不公是為奮爭。真善美是衡量文學(xué)藝術(shù)作品的終極標(biāo)準(zhǔn),因為真善美是真正的普世價值。

可以說在中外文學(xué)史上獲得歷史地位的那些文學(xué)藝術(shù)家和作品,大部分都是歌頌者,而不是暴露者。暴露只是一個手段,是為了達到自己心中的真善美。莫言對文學(xué)史、藝術(shù)史、哲學(xué)史、美學(xué)史和人類歷史的無知,實在令人震驚。

奇怪的是,那么多學(xué)過文學(xué)史的人,那么多文科生,主流媒體和宣傳主管部門為什么就沒有一個人出來對這個謊言進行駁斥呢?

我們在2020年9月9日的文章“大變局時代需要英雄和對英雄的贊美”一文中指出:

2000年,法國出生的美國文化歷史學(xué)家雅克·巴爾贊終于推出了他醞釀了70年的傳世巨著《從黎明到衰落:西方文化生活500年,1500年至今》。

20世紀(jì)30年代,年輕的巴爾贊就想撰寫一部西方文化史,但被史學(xué)界的前輩勸阻了。這位前輩認(rèn)為年輕人掌握的知識,還不以足以寫出一些有創(chuàng)意的東西,建議他把寫作計劃推遲到80歲之后開始。巴爾贊在完成這部巨作時,已經(jīng)93歲。2012年巴爾贊在美國去世,享年104歲。

巴爾贊1923年從美國哥倫比亞大學(xué)畢業(yè)后留校任教,1945年到1975年期間一直擔(dān)任該校的歷史學(xué)教授,并曾出任教務(wù)長和院長。巴爾贊曾兩度榮獲美國藝術(shù)暨文學(xué)學(xué)會批評家金獎,并且兩次出任該學(xué)會主席。

這部醞釀70年的惶惶巨著的評價早已世有公論。下面是巴爾贊在談到浪漫主義文學(xué)和拿破侖的關(guān)系時的一段夾敘夾議:

“浪漫主義者必須有關(guān)于英雄的理想。……拿破侖甘冒巨大風(fēng)險的意志確定了他在藝術(shù)家和各國人民心中的位置。黑茲利特記載了他的一生,使他成為革命的象征;司各特也寫了他,但對他只勉強表示欽佩;從俄國大撤退時曾參加過拿破侖軍隊的司湯達,專門著書論述他的性格;拜倫在時而稱贊他,時而譴責(zé)他之后,最終對他的去世深表哀悼;哥德說他無法仇恨這個敵人;貝多芬將自己的第3部交響曲獻給波拿吧,只是在他從軍人突然變成皇帝之后,貝多芬才收回給他的頌詞,但‘英雄交響曲’的名字一直流傳至今;拉馬丁、曼佐尼、雨果和許多文人寫了頌揚他或?qū)λ男袨楸硎緫n心的詩篇;柏遼茲受波拿巴率領(lǐng)大軍跨越阿爾卑斯山壯舉的激發(fā),創(chuàng)作了一首音樂作品,其中一部分載于現(xiàn)存的《凱旋交響曲》和《感恩贊》中;無數(shù)畫家描繪了他,靠發(fā)揮想象力,在一幅幅畫布上展現(xiàn)了他的許多決定性戰(zhàn)役的輝煌場面。拿破侖的豐功偉績遍及全歐,這個征服一切的英雄是進軍中的人類的杰出代表。”

“黑格爾在《歷史哲學(xué)》一書中,把這種角色稱為世界歷史人物,指一個在某一特定時刻展現(xiàn)了他的時代的廣泛意志并神秘的被授權(quán)執(zhí)行這種意志的人。一種來自群眾,逐漸積聚的力量解釋了為什么每隔一段時間就有一個本來是普通的人,會變成如同超人,他能改變社會的面貌,盡管原先所有在這方面的努力都遇到了堅如磐石的抵抗。”

“對大多數(shù)思想家和藝術(shù)家來說,他依然是一位天才,他們從他身上看到了他們自己的影子并為之歡呼,但他們所歡呼的不是作為個人的他們,而是他們爭取成就的驅(qū)動力。幾乎所有人都對這位英雄的黑暗面——他的弱點,一些被人稱為罪行的錯誤和他的毀壞力——深感痛心。可是他的另一面依舊是光明的。他絕不是只顧發(fā)戰(zhàn)爭財?shù)囊话阏鞣撸墙⒘诵職W洲的人。他的廣泛影響、他的高效率管理、他頒布的法典、他在藝術(shù)和科學(xué)方面的積極作用,甚至他殘忍但崇高的野心都顯示了他的英雄性格。”

巴爾贊在這段議論中指明了何為歷史英雄,為什么會有那么多文學(xué)藝術(shù)家蜂擁而至去描繪他。巴爾贊特別指出,偉大的文學(xué)藝術(shù)家在歷史英雄身上看到了自己的影子,他們要和歷史英雄一樣站在歷史潮頭成為成功者。

法國大革命的時代是一個僅僅發(fā)生在西方,由資產(chǎn)階級通過革命取代貴族的時代,這個時代的英雄和通過對英雄的贊美而成為偉大文學(xué)藝術(shù)家的人們,他們都是歷史人物,并通過歷史成為不朽。我們這個時代所在進行的變革比法國大革命的變革要寬廣深厚的多,不但是我們這些受西方統(tǒng)治的廣大的國家和民族爭取我們應(yīng)該得到的公平和公正的進程,而且也是西方從虛假的自由民主中走出來實現(xiàn)真正的公平公正的歷史進程。

這是一個比資產(chǎn)階級革命偉大的多的進程,這個進程產(chǎn)生了許多歷史英雄,卻沒有產(chǎn)生與歷史英雄比肩而立的文學(xué)藝術(shù)家和人文學(xué)者。

在中國,我們有偉大的政治家,有偉大的科學(xué)家,有偉大的醫(yī)生,有偉大的技術(shù)能手,也有偉大的企業(yè)家,雖然數(shù)量很少。但是我們沒有偉大的文學(xué)藝術(shù)家,沒有偉大的歷史學(xué)家,沒有偉大的人文學(xué)者,道理很簡單,因為在這些領(lǐng)域大多數(shù)人沒有與歷史英雄站在一起。他們是一群沒有歷史感知感的人,是一群沒有與人民群眾同聲氣的人,他們是一群只活在自己腐朽的教條里的蛆,是一群只會從狗洞里往外看的人,是一群蠅營狗茍的人。

如果僅僅是這樣也就罷了。但他們還利用我們的媒體,利用我們的講臺,利用我們?nèi)嗣癜l(fā)給他們的生活費,利用那些黑心資本家超額發(fā)給他們的補貼,污蔑攻擊我們的歷史英雄。如果說在美國只有一個或幾個特朗普的話,那么在中國,像特朗普這樣的政治流氓遍地都是。難道我們不應(yīng)該警惕他們變更我們經(jīng)過70年的不斷探索,經(jīng)歷了無數(shù)的失敗和成功才看清楚的這條發(fā)展道路嗎?難道我們不應(yīng)該警惕他們把我們重新變成西方附庸的陰謀嗎?

百年大變革需要各行各業(yè)的歷史英雄和對英雄的贊美。我們需要更多的獎勵我們各行各業(yè)的歷史英雄,我們也需要更多的對英雄的贊美。這種贊美不應(yīng)該是庸人的庸俗的贊美。我們呼喚我們時代的司湯達、雨果、拜倫、哥德和貝多芬。我們需要偉大的贊美。我們應(yīng)該想一想,到底是什么阻礙了我們出現(xiàn)偉大的贊美。

歌曲《我的祖國》和電影《上甘嶺》是我們時代的一座豐碑,是我們時代真善美的一座高峰。但是我們的豐碑被埋沒被遺忘了,我們的高峰就像上甘嶺陣地一樣,被西方的意識形態(tài)炸平了。我們的知識精英和他們的領(lǐng)導(dǎo)早已投降和逃跑了。幸好我們的人民群眾沒有投降和逃跑,他們從坑道里沖了出來,高唱真善美的贊歌,沖上了被炸平的高崗上。

和《我的祖國》《上甘嶺》,以及人民群眾比起來,莫言、龍應(yīng)臺和他們所代表的當(dāng)代許多所謂知識精英是我們時代的垃圾。如果有哪個平臺,哪個講臺,不斷給這些垃圾提供陣地,那么他們就是我們時代的垃圾箱。

為了祖國的統(tǒng)一,為了打破西方的圍剿,我們的祖國可能會面臨一場戰(zhàn)爭洗禮。能不能盡早清除我們內(nèi)部的垃圾,能不能盡早激發(fā)我們?nèi)嗣裾嫔泼赖那楦校⑿壑髁x的情感,是決定我們國家、我們民族是不是能真正崛起的一個關(guān)鍵因素。

我們文學(xué)藝術(shù)、思想文化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,他們不合格。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號