“大國崛起”與女王看戲:強扭的“民主”瓜!

前些年在國內上演了一個被百般渲染的電視系列片,據說在全國上下被大力倡導觀看,甚至有組織集體研討學習,導致許多善良者還誤以為這是了解西方諸強“大國崛起之路”的“真實歷史片”,以供中國“借鑒先進經驗”。

在“英國篇”,該片編導如此通過介紹莎士比亞的戲而向中國公眾“科普”英國崛起的一大要素是“民主與開明的君主”:在莎翁的戲劇中,“君主往往是反面角色。伊麗莎白女王當然知道這一點,(但)她并沒有下令禁止演出莎士比亞的戲劇”,該系列片也如此勾畫了一個“民主、開明”女王:“當莎翁劇作上映時,伊麗莎白女王就坐在舞臺對面的包廂里看戲。 ”

真是笑死人!墳墓里的“莎翁”則要笑活了!

這個電視系列片的寫手是國內某聲名顯赫的精英大學的一小組團隊,其基調充滿與歷史不符的西方浪漫情結,烙刻著深入骨髓的“西方中心主義”思想鋼印。若有人果真將其推銷成“歷史”片以供中國“借鑒先進經驗”,則難脫誤導決策者、愚弄公眾之嫌。

以“莎士比亞”署名的作者寫的戲劇有其特殊的時代和文化背景,作者與伊麗莎白女王一世宮廷的紐帶錯綜復雜,許多戲劇內容也與英國及歐洲一系列王朝之間的血腥權力爭斗不無關聯。不了解這些背景與紐帶,而牽強附會地把“女王看戲”與毫不相干的“民主”、“開明”、“寬容”牽扯上,難免有“別有用心”之嫌。

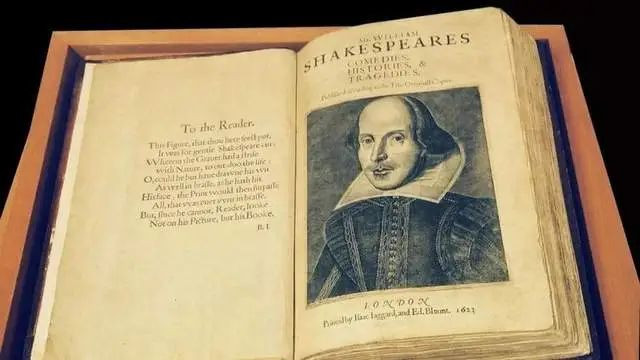

大致說來,“莎士比亞”戲劇可分為三大類:悲劇、喜劇、歷史劇。著名悲劇有《哈姆雷特》、《羅密歐與朱麗葉》等;喜劇包括《威尼斯商人》、《暴風雨》、《第十二夜》等;而《亨利四世》、《亨利五世》、《亨利六世》、《亨利八世》、《約翰王》、《理查德二世》、《理查德三世》等則屬于歷史劇。

“莎士比亞”歷史劇中的君主,是作者對歐洲貴族世家、各個不同世襲王朝之間的血腥王權爭奪中幾個片斷加以“選擇性”的描述。并非所有的君主都是反面角色,如《亨利四世》及《亨利五世》是將國王亨利五世勾畫為一個改邪歸正的回頭浪子,從沉迷于糜爛生活的王子,到率軍打敗反抗英格蘭王室統治的叛軍、最終成為國王的正面故事。

即使那些被勾畫成“反面”角色的君主,伊麗莎白女王之所以“沒有下令禁止演出莎士比亞的戲劇”,絕非該電視系列片的劇本寫手、中國的“西方民主”粉絲們刻意為中國公眾勾畫的“民主、開明”,而是因為那些作為反派主角的君主在歷史上大體都是伊麗莎白女王一世自己所屬的都鐸王朝的權力競爭對手,是要毫不留情予以打擊的。那些戲劇折射的是西方君主們自古及今從未消停的對“神授王權至上”的癡迷追求及伴隨而來的血腥權斗。歷史上在歐洲發生的一系列血腥戰爭、謀殺、沖突,表面上原因種種,追溯其淵源則大體上都圍繞一個核心問題:諸王朝爭奪誰最有“神授王權”的嫡系血統而繼承王位,如此維持不可挑戰的絕對統治。

如《亨利六世》的三部分與《理查德三世》描寫的是歷史上著名的“玫瑰戰爭”期間發生的事。這場戰爭卷入多個歐洲世襲王朝之間、新教與天主教之間持續了幾個世紀的血腥權力爭奪,圍繞著誰才對地球擁有至高無上的、絕對不可挑戰的“神授王權”。

搞明白了這些事件幕后錯綜復雜的文化、宗教與歷史背景,就不會被子虛烏有的“自由、民主、開明”迷惑,聽信某些文人墨客圍繞著“莎士比亞戲劇”與“女王看戲”進行海市蜃樓般的浪漫詮釋,也才會洞悉,在二十一世紀的今天,這一切如何依然在國際舞臺幕后深刻影響著世界的風云變幻。

莎士比亞若果真描述了對伊麗莎白女王陛下不利的內容,至少有一點是無容置疑的——不僅女王陛下絕對不會以“寬容民主的大度”端坐在戲劇院里興致勃勃地觀看,“莎士比亞”本人的腦袋也早已落地、從歷史舞臺上消失了。被稱作“莎士比亞”的演員本人所屬的那個劇團名叫“宮務大臣劇團”(Lord Chamberlain’s Men),后又被稱 “國王劇團” (King’s Men),這名字本身就已不言而喻了——因為它上演的戲劇、劇團的所有成員都是要無條件效忠君主并服從其宮務大臣。

不妨對比一下:寫《鵝鵝鵝》的那個才子駱賓王寫檄文《討武瞾檄》,大罵武則天,武則天不僅沒有發怒,還大贊駱賓王有才能;再對比一下:延安時期,農婦伍蘭花大罵教員,教員非但沒有生氣,在得知其困苦家境后,還派人送她回家,并囑咐當地政府給予照顧。

武則天贊賞并器重罵自己的駱賓王、教員誠心了解百姓疾苦、幫助罵自己的農婦并從中反思政府的政策和工作缺陷,都是有史記載的真人真事,而因伊麗莎白一世看莎翁劇就把她虛構成“民主、開明”,則是一些西方粉絲在對西方歷史和文化缺乏真實了解的情況下觀望大西洋海岸邊的海市蜃樓。黑白顛倒,如今似乎成了某些文人墨客癡迷的高雅游戲。

“莎士比亞”謎團:究竟誰是“莎士比亞”?

實際上,圍繞著“莎士比亞戲劇”,長期間一直存在一個疑團:那些作品究竟是誰寫的。這一點重要嗎?當然重要,因為真相可以從一個側面幫助我們從西方“民主”的海市蜃樓中釋放出來。

如今許多人到英國旅游時,都會去埃文河畔的斯特拉特福這個地方。它成為一個旅游勝地的主要原因,是因為人們被告知有一個名叫“莎士比亞”的人出生在這里,這個人寫了英語文學中的許多杰作,在他的故居處還有一個被精心管理維持的故居博物館,一切儼然有鼻子有眼兒。

“莎士比亞戲劇”究竟是否是這個“莎士比亞”寫的?在這個問題上長期存在很大爭議。如今越來越多的歷史學家和文學史研究者開始認同一個“異端邪說”:這些作品不是那個莎士比亞寫的。這其中又分為幾大派,其中一派相信真正的作者是弗朗西斯·培根,第二派認定是克里斯托弗·馬洛,第三派則堅稱是女王伊麗莎白一世的情人牛津伯爵愛德華·德韋爾。2010年前后,隨著考古等資料的新發現,最有競爭力的另一大“真正的莎士比亞作者”富爾克·格雷維爾男爵(Fulke Greville) 也騰空出世,讓“尋找莎士比亞作者”這門行業繁忙不已。

這幾大陣營可以說都有各自的理由,并都拿出一些令許多人信服的證據,他們推舉的“真正的莎士比亞”皆是同一個時代有文學才能的精英,并都活動在同一個社會精英小圈子內,甚至彼此還是朋友,不奇怪,認為這些作品是他們共同創作的研究者也大有人在。相比之下,倒是“莎士比亞”本人作為真正作者的可能性甚小,缺乏足夠的可信性,經不起任何推敲。

如廣受矚目的《誰寫了莎士比亞》(Who Wrote Shakespeare?)一書的作者約翰·米切爾表示,對莎士比亞生涯中已知的、記錄在案的相關資料進行審視,可以看出他曾是一名當地商人,從事土地和農產品之類的生意,但根本沒有任何當時的史料等證據顯示莎士比亞有什么文學才能,更不必提及與后來所稱的“莎士比亞戲劇”的那些文學作品有什么聯系。在仔細搜尋各種史料證據后,約翰·米切爾指出:

“他的遺囑中沒有提及任何書籍、手稿”,他的故鄉“斯特拉特福沒人認可他是一名作家,他也從未假裝自己是一名作家”。

不論誰寫了以“莎士比亞”署名的戲劇,作者必定是個滿足幾個明顯條件的人。

其作品不僅顯示了深諳歐洲王室的宮廷秘事與日常生活、受過良好的貴族教育、對多種歐洲語言有相當程度的駕馭,還對當時在貴族精英圈子內流行的一些東方古文明的秘術知識相當熟悉。而在當時,只有王室、世襲貴族階層以及少數受其贊助、擁有這些方面知識的文化精英們才會符合這些條件。而這一切都與“莎士比亞”根本對不上號。

如我們可在斯特拉特福的“莎士比亞”故居博物館中看到的,他出身平民,連自己的女兒也是文盲。在當時的歐洲社會,社會階層劃分極為分明,要說這種家庭背景的人被某種奇跡“彈射”到我們剛才提到過的那些社會權貴精英小圈子內并使自己忽然間改頭換面、如神一般在極短的時間內不僅掌握了所有這些深奧的、被上層精英社會壟斷的秘密知識及多門語言,又深諳王室宮廷的生活秘事,簡直比臆想還要浪漫!

相比之下,培根、格雷維爾這樣的宮廷朝臣與社會及文化精英,倒成為“莎士比亞戲劇”更可信的主要執筆人。以格雷維爾男爵為例。

格雷維爾是當時游動于社會與文化精英圈子內的一大特殊人物。作為英國早期的共濟會成員,許多現代共濟會成員也都把他視為“玫瑰十字會”的首任總會長。格雷維爾不僅是一名海軍少將、騎術高手,也有相當的文學素養,并是一名走遍歐洲為英國王室招募間諜的王牌特工,還是深受女王伊麗莎白一世喜愛的朝臣,晚年時又出任國王詹姆斯一世的財政大臣。但格雷維爾本人的真正癡迷則似乎是文學。在1628年去世前他的一個著名遺愿是:更希望后人以“莎士比亞的主人”(the Master Of Shakespeare)這個身份為人所知。

“莎士比亞的主人”——格雷維爾這句話是什么意思?他究竟要告訴后人什么當時不可說的秘密?正是這直截了卻又晦澀難懂的遺愿,讓他的一個后代子孫——歷史學家雷內·格雷維爾(Rene Greville)開始了探索之旅,經過多年的翔實調查,最終以筆名”A. W. L. Saunders” 寫了一本內容詳盡的書《莎士比亞的主人》( The Master Of Shakespeare),確定富爾克·格雷維爾和莎士比亞的生活及作品之間有多達177個的匹配點。

格雷維爾是秘術家迪伊(John Dee)的一個門徒,也是當時英國的著名詩人菲利普·西德尼爵士的密友。

我們至此已多次提及,迪伊是“大英帝國”這個概念的“發明者”,也是這個帝國的無名英雄——如今因好萊塢系列大片而家喻戶曉的邦德“007”這個特工代號,其歷史上第一個使用它的間諜就是迪伊。迪伊不僅癡迷于秘術,也是密碼學家、女王伊麗莎白一世宮廷中的占星術家。伊麗莎白女王在1558年登基的日期就是由迪伊根據占星術選定的一個吉利日子。同當時許多其他秘術家一樣,迪伊也與許多歐洲的王室貴族們保持著密切聯系。

在當時的社會精英圈子內,迪伊有許多拜其為師學秘術的弟子門徒,他的另一個門徒是格雷維爾男爵的密友菲利普·西德尼爵士。西德尼爵士不僅是個頗有名氣的詩人,也是在大英帝國崛起中功勛赫赫的間諜大師的女婿—其岳父就是大名鼎鼎的威廉·塞西爾,第一任伯利男爵。與岳父塞西爾、秘術導師迪伊、另一個“真正的莎士比亞”候選人克里斯托弗·馬洛及好友格雷維爾一樣,西德尼爵士本人也是大英帝國的特工,他們都忠實服務于伊麗莎白女王及其帝國利益。

威廉·塞西爾是伊麗莎白女王一世的宮廷重臣,在伊麗莎白時期英國職業間諜網構建的重要人物之一,不僅曾在自己的母校劍橋大學長期擔任校長,也為從此至今的英國、美國等間諜特工組織從精英大學、社會精英層錄用核心間諜人員的特工傳統奠定了組織導向根基。

威廉·塞西爾有一個外甥(更確切地說,是他第二任妻子的外甥)在現代中國大名鼎鼎,他就是共濟會在科學界的勢力堡壘皇家學會(皇家科學院)得以創建的“精神教父”——培根。許多國人喜好引用威廉·塞西爾這個外甥的一句名言“Human knowledge=power”,并將之翻譯成“知識就是力量”,這個翻譯是基于中國人自己對知識的理解,但若充分考慮到培根本人及其所屬的精英勢力的思維心態,它更應被理解成“知識就是權力”、“知識就是主宰力”。大批研究者也手持證據,把培根推為“真正的莎士比亞”的一大候選人。

如今,“鑒別真正的莎士比亞”已自成一大研究領域,在多個可能性中,那個供游客們紛紛前往埃文河畔的斯特拉特福去參觀朝拜其故居的“莎士比亞”可能性最小。若果真如此,一個問題就來了:如果“莎士比亞戲劇”的作者不是莎士比亞的話,那真正的作者為什么要隱姓埋名?

“莎士比亞戲劇”究竟寫了什么?

莎士比亞的許多戲劇是典型的那種“門外人看熱鬧,門內人看門道”的作品,許多內容是在文學描述的掩護下,以隱喻的手法傳輸當時一些社會精英不能公開、也不可向普通大眾傳播的秘密知識。這些著作除了探索愛與恨、背叛與妒忌、貪婪等人性的道德困惑等主題之外,在故事的表象下也時常隱匿著作者真正要傳達的信息:被教會嚴厲禁止、但在文藝復興時期開始在精英圈子內悄然興起的一些東方古文明傳統知識。

如“人生如戲”、“人生如夢”,這些都當屬莎士比亞戲劇中最著名的臺詞或概念,但它們并不是在表達玩世不恭的人生態度。

在莎士比亞戲劇《第十二夜》的第四幕中,管家馬伏里奧與智慧的小丑之間有一段非常有名的對話,針對“哲學家畢達哥拉斯有關野鳥的信仰是什么?”的問題,馬伏里奧答到:

“[畢達哥拉斯有關野鳥的信仰是] 我們的祖母的靈魂說不定會轉生到一只鳥的身體里”,并表示對此不以為然。

對馬伏里奧自封清高的回答,小丑也以著名的臺詞回應到:

“那再會了。你就繼續在[愚昧無知的]黑暗中待著吧。只有當你同意畢達哥拉斯的觀點、并害怕殺死一只丘鷸、以免你因此殺死自己祖母的靈魂時,我才會認為你不瘋不傻。”

《第十二夜》的這場對話要敘述的,是被當時壟斷社會思想的教會嚴厲禁止的東方古文明“迷信”、“非基督教”,只能通過隱晦的語言或藝術作品中的象征性符號等創作方式來傳達:有關靈魂的“生死輪回”、“因果相報”。

這些來自東方的古老理念與“天人合一”、“萬物歸宗”的生命法則密切相連,并成為慈悲、仁愛、尊重并珍視萬物生靈這些道德準則的生命科學基石,但一直屬于基督教西方的一個“禁區”。

這也是為什么文藝復興的許多“人文主義者”及其后的一些西方文化精英,都以暗喻隱晦的方式對這些理念加以表述。這樣做不僅是要避免觸犯權勢覆蓋社會方方面面的宗教力量、不引發習慣于聽從權威、順從主流的普通大眾的反沖,同時也要以“畢達哥拉斯”的方式,把這些秘密知識在嚴格篩選的精英小圈子內傳輸。莎士比亞的一些作品毫不例外。

再比如,在《皆大歡喜》中有這么一段著名臺詞:

“整個世界就是一個舞臺,所有的男男女女都只是演員:他們多次出出進進,每個人在各自的時代扮演許多角色。”

(All the world is a stage, And all the men and women merely players: They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts.)

這段臺詞不僅暗喻了外在的世界與內在的人之間的宏觀-微觀對應關系,也通過使用復數的“出”(exits)與 “進”(entrances)、以及“每個人/一個人” 在其“各自的時代扮演許多角色”的雙關暗語,向“心領神會”的讀者描述東方那個古老的傳統知識:“生死輪回”、生活在物質世界的人與其靈魂的關系和屬性:由“靈魂”主演的人生在一場“戲劇”中展開,這場戲劇的每一幕象征著一個新生,而不論在哪一生有何種角色,在“演員”(生活在物質世界的人)的各種面具下,都始終是一個真實而不變的“人”(靈魂)。從這個角度講,人生也確如一場“戲”,一場“夢”。

“人生如夢”的隱喻也出現在“莎士比亞”的另一段著名臺詞中。在《暴風雨》(《The Tempest》)中,主人公是個叫普洛斯彼羅的巫師/法術師。在第四幕第一場,他有這么一段著名臺詞:

“我們的狂歡已經結束。如我曾預卜過的,我們的這些演員,原是一群精靈,而今卻化為烏有、無影無蹤;如同這虛無縹緲的幻境、這高聳入云的塔樓、這輝煌的宮殿、這莊嚴的廟堂、甚至這地球本身、及地球上所有的一切,都將同樣煙消云散,就象這場虛幻的盛會,漸漸黯淡失色,不留一絲蹤跡。我們就是由那些構成睡夢的同樣材料構成的,我們短暫卑微的一生被沉睡環繞著。”

“人生如夢”其實是東方多個古文明傳統的一個共同理念。它在闡述物質世界與物質生命的一個屬性:一切物質瞬時變化的短暫性、虛幻性、及最終消失的必然性。如同一年四季來去有時,伴隨著氣聚氣散的生命也輪回有常。唯有精神是不朽的,唯有被靈魂承載的生命是永恒的。

或許,正是洞悉了生死的奧秘,才讓華夏的先哲莊子妻死卻“鼓盆而歌”吧。

在“人生如夢”問題上,莊子以極為生動形象的比喻進行了精辟詮釋。在《齊物論》中,莊子把自己比作一只蝴蝶,夢見自己變成了蝴蝶,感到無限的自由舒暢,竟然忘記了自己是“莊子”。醒后卻驚惶地發現自己是莊子,卻又不知是莊子夢見自己變成了蝴蝶,還是蝴蝶夢見自己變成了莊子。以隱晦而巧妙的自問方式,莊子向人類揭示了這個有關“夢”與“醒”問題中蘊藏的生命奧秘:

“昔者莊周夢為蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻適志與不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢蝴蝶,蝴蝶之夢為周與?周與蝴蝶,則必有分矣。此之謂物化。”

女王、莎士比亞戲劇、斗熊:看懂“王權至上”的絕佳窗口

伊麗莎白一世如今被國內的一些媒體和學者文人樹立成“開明、民主”的君主典范。是真是假,這里就莎士比亞戲劇,通過一個小事的側面,讓我們領悟,一些西方粉絲們為公眾勾畫的“開明、民主”的西方君主究竟是什么種。

當時在倫敦,最盛行的娛樂大體上有三個:斗雞、斗熊、另一個就是戲劇。而這三個娛樂項目都是現在被稱為“莎士比亞劇院”例行提供的。其中的斗熊和戲劇兩項都是伊麗莎白女王的著名嗜好。“開明、民主”的女王更喜好哪一個?看了下面一小段軼事就有答案了。

斗雞大家都熟悉。但斗熊是什么呢?一句話:更為慘烈。觀眾圍坐在圓形劇場周邊,中間的“斗場”上樹著木樁子,上面拴著熊的脖子或者后腿,熊只能在一個短短的范圍內挪動。一群訓練有素的惡狗(通常是英國斗牛犬)被釋放后,與熊進行血腥撕咬戰。觀眾會隨著撕咬的慘烈而變得興奮,為雙方的死拼玩命嘶叫、加油鼓勁。

群狗是自由的,但熊不是,只能在有限的范圍內,到了邊上就被繩子勒住了——這就是英語詞匯中 “at the end of my tether” 這句話的由來,大致意思包括 “山窮水盡”、“筋疲力竭”、“力量或耐心達到極限”等。時常,熊會在殺死數條狗后自己也壯烈“犧牲”。有時,熊的眼睛要被故意刺瞎,然后被鞭子抽打,以讓這場血腥廝殺更加慘烈。

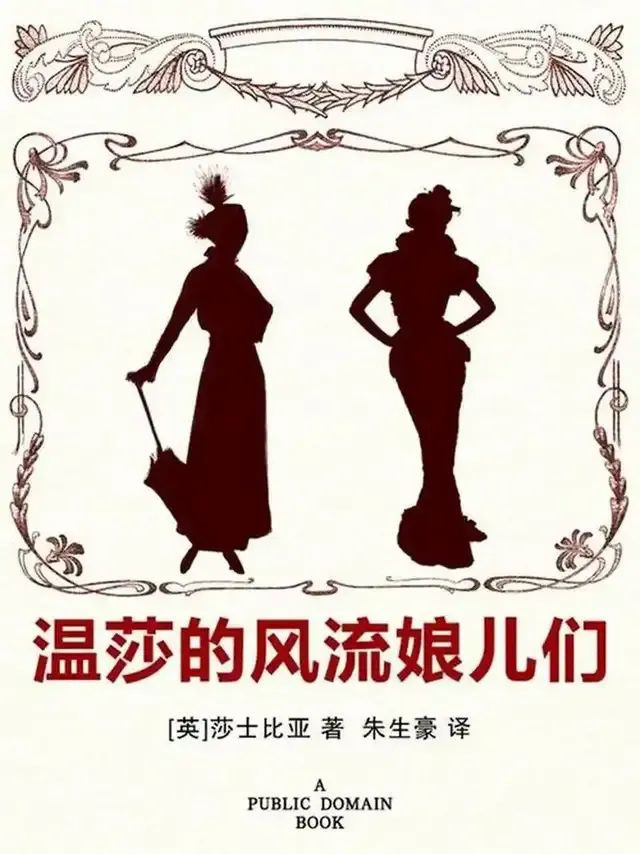

一些熊可以說是經受了漫長而血腥慘烈的一生,有的甚至贏得了許多粉絲。一個叫“Sackerson”的熊甚至被寫入莎士比亞的喜劇《溫莎的風流娘兒們》(The Merry Wives of Windsor)中。

“莎士比亞戲劇“也經常提及斗熊,用這個娛樂方式對喜劇中一些角色的處境進行比喻性描述。比如,在《尤利烏斯·凱撒》中, 當屋大維和安托尼奧被布魯特斯和卡西烏斯的大軍包圍時, 屋大維的一段臺詞就把自己比作綁在木樁上被許多敵人撕咬的熊;在《麥克白》中,當麥克白被圍困在鄧斯納恩城堡中時,也有相似的臺詞,把自己比作被拴在木樁上的熊,必須像熊一樣拼到死。

長期中,倫敦最有名的一個斗熊場是位于泰晤士河岸的“巴黎花園”(Paris Garden)。1583年1月12日,星期天,這個場地的觀眾臺倒塌,死了許多正看在興頭上的觀眾。這導致英格蘭的清教徒號召這個殘酷的娛樂項目在星期天被取消。這些清教徒們相信,該次事故是上帝發怒的癥狀。不過,他們相信上帝“發怒”,并不是因為這個娛樂太殘酷而可憐這些動物,而主要是因為上帝在《圣經〉上說了,星期天人是不能工作的,如此,在這一天斗熊當然要引發上帝不高興了。

于是清教徒把這個提案拉到了英格蘭議會。議會也擔心上帝發怒,就準備通過這個提案。但這些企圖卻沒有得逞——因為女王不干了,一言否決。

伊麗莎白的爹就非常喜歡斗熊。她爹就是國王亨利八世。如我們已在“新教改良的神壇”等主題上看過,亨利八世在歷史上大名鼎鼎,并對英國乃至整個新教世界的歷史施加了巨大影響:不僅以不斷地換妻、殺妻而聞名,在他的治下,十六世紀的英格蘭搖身一變,成了“新教”國家,就緣起國王亨利八世的“離婚”案——他與第一任妻子的離婚不被教皇準予,亨利八世索性把整個英格蘭拉出去“單干”,于是誕生了英國的“國教”——前一天亨利八世還是天主教“信仰的捍衛者”,第二天就變成了天主教的迫害者與對手——加入了正在崛起的“宗教改良”大軍,英國的國教“圣公會”就此誕生。

1534年亨利八世頒布了一個法案,干脆把自己立為與天主教“分家”后進行“單干”的英格蘭國教掌門人,不僅如此,他繼而關閉了屬于教會的修道院,并把修道院擁有的龐大財產瓜分給了自己手下的世襲貴族兄弟們。可憐的只是普通百姓,前一天若信天主教(當時還是基督教的正統派)還是無限風光,第二天再繼續信就成了公敵,并要被作為“異端”遭受懲罰,財產沒收不說,甚至還要被處死。一切皆源于國王的離婚風波。

英國此時已有《大憲章》幾百年,一些不學無術的文人墨客今天依舊在喋喋不休地為公眾洗腦:這個文件如何“保護公民自由與民主權利”。

對新教的發展來說,伊麗莎白的爹功不可沒。對斗熊游戲的發展,這父女倆兒也同樣勞苦功高。

伊麗莎白女王和爹一樣,也對斗熊尤為喜好。女王出行中頻繁要有的一個項目就是觀看斗熊。女王是“被上帝授權”、“受上帝護佑”的,喜好也要超越人間法律規定的制約,這或許也理所當然。想想看:一旦女王星期天興起,要觀看斗熊,卻沒的看,又怎么得了?總而言之,女王一言否決了議會。

不僅如此,讓女王不高興的還有一件鬧心事:雖然伊麗莎白女王也喜歡看戲,但她對一個現象感到不快:斗熊娛樂似乎遠沒有戲劇那樣吸引觀眾。尤其是星期四,當斗熊和戲劇之類的娛樂都在同一天舉行時,看斗熊的觀眾很多都去看戲了。斗熊要有氛圍,沒有足夠的觀眾去為死拼的熊與狗們玩兒命地吶喊鼓勁加油,女王的興致就大減了。

于是,1591年,伊麗莎白女王的樞密院又頒發了一道命令:禁止在星期四上演戲劇。女王下令后,倫敦的市長大人也心領神會地緊隨其后,隨即發布了相似禁令,并對戲劇敗壞女王陛下興致的行為痛斥到:

“在各地,演員們吟誦他們的劇本臺詞已嚴重損害并摧毀了為女王陛下的快樂而維持的斗熊等類的娛樂游戲。”( The book of days 58)

有人會依然不解:女王怎么一句話就否決了議會決定?甚至一句話就會對哪天上演還是禁止戲劇發布命令?不是“民主憲政”國家嗎?

讓我們牢記,即使在二十一世紀的今天,在這個“民主憲政搖籃”的國家,“國家”仍是女王/國王的國家,國民仍是女王/國王陛下的臣民(請注意了!正式的官方身份不是“國民”,也不是“公民”,而是“臣民”)。國家主權——“sovereign”這個英文詞本身,原本就意味著君主的絕對權力。

“王權至上”,這在二十一世紀的今天依舊適用。

冰山一角之一:

2011年為了慶祝自己孫子威廉的婚禮,女王伊麗莎白二世一句令下,就創立了一個全國假日——以便全民同慶皇孫的婚禮;想想這個假設:若我國的某領導因自己的子女婚禮就新創一個全國假日,那整個中國上下一萬年都要被西方媒體和政客們的口誅筆伐淹沒、開除地球的球籍了。但在“民主”的西方,這卻成為全世界媒體、好萊塢、各界名流趨之若鶩攀親的吉慶佳日。

冰山一角之二:

英國女王一句話也可為在印度洋新創一個特殊的皇家屬地,以便將其變為美軍基地。如我們在《媒體不會告訴你那個詭異的美軍基地......》等主題上詳細審視過的。

在英美發動伊拉克及阿富汗等一系列戰爭、如今又在遏制中國的印度太平洋戰略中扮演重大角色的迭戈-加西亞島美軍基地,就是六十年代通過便利的“君主權力機制”如此創立的——而既然是軍事基地,當然隱秘是第一需要,以對公眾隱秘緘默見長的這個“王權至上”機制就被派上用場,不必經過議會吵吵嚷嚷的爭議,也無需政府內閣的任何談論,只需王室樞密院從女王那里獲得“同意”一詞,在議會和公眾毫不知情的情況下,島上的所有島民便可被殘酷驅離,“遣送到非洲大陸”,從此流離失所,在異國他鄉過著生不如死的凄慘生活。 美軍則可通過這個同時控制印度洋與太平洋的戰略要地發動一次次戰爭。

冰山一角之三:

是我們至此反復強調的:英國君主有權在任何時刻罷免首相——不僅是英國的,也包括加拿大、澳大利亞、新西蘭等全球一系列仍以英國君主為國家首腦的國家。這些國家的臣民們虔誠地履行自己的“民主權”去投票選出的政府領導人,不僅需要英國君主認可并正式任命才能履職,而且君主一句話就可罷免。作為這十幾個“民主”國家首腦的英國君主,也有權解散議會、罷免大法官、削職警察總長、革職三軍統帥,等等。這些國家的政府領導人、議會議員、軍隊、警察、司法界與情報組織官員等公職人員,要正式履職,也都必須首先向英國君主宣誓效忠。

對君主效忠——這也是乘坐“五月花”抵達美洲大陸的殖民者們在這只被吹得神乎其神的船上簽訂合約共同起誓要做的。這是殖民者們以“航海探險”為名,為英國君主及其教會秘密搶占殖民地的一個象征性時刻。

為“五月花” 號船承載的清教徒等殖民者發放對美洲大陸殖民的“皇家特許證”的,是在英格蘭繼任伊麗莎白一世女王的國王詹姆斯一世。這也是為什么不僅在如今“美國”這片土地上建立的第一個殖民地以“詹姆士”命名為詹姆士敦(即詹姆士鎮),“五月花”號船上的殖民者們也簽訂了著名的“五月花合約”,宣誓效忠于詹姆士一世:作為“[基督教]信仰與教會的捍衛者詹姆斯國王陛下的忠順臣民,為了上帝的榮耀,為了推進基督教信仰,為了我們的國王及國家的榮譽,漂洋過海,建立弗吉尼亞北部地區的第一個殖民地;我們在上帝面前共同立誓簽約……”。

自從歐洲殖民者手握從中國攫取的先進知識與海圖、韜光養晦了數個世紀后終于開始了“地理大發現”,從第一代崛起的西方強權葡萄牙和西班牙開始,橫跨全球的諸民族就遭到了文化與種族滅絕式的滅頂之災。葡萄牙由“航海家亨利親王”領銜;在西班牙,則是下令哥倫布啟航的西班牙君主伊莎貝拉及費迪南二世主導;荷蘭由教會穿便衣的精英騎士團“耶穌會”主宰的荷蘭東印度公司打前陣;在英國,這個殘酷野蠻的歷史篇章則始于“民主而開明的”女王伊麗莎白一世治下;青出于藍而勝于藍的美國在“自由樂土”的神話光環下成為列強們殘酷、野蠻、貪婪的集大成。

無論是新舊哪一個西方列強,它們都有一個共同點:在“自由”的大旗下對世界肆無忌憚的掠奪,在“民主”的袈裟下決意根除其他文化傳統的獨裁與強暴,在深不見底的愚昧無知中對其他生命的漠視與蔑視。看清這一點,才會真正領悟被西方列強主宰的世界為什么會在“自由、民主”泛濫成災下,走到了今天。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號