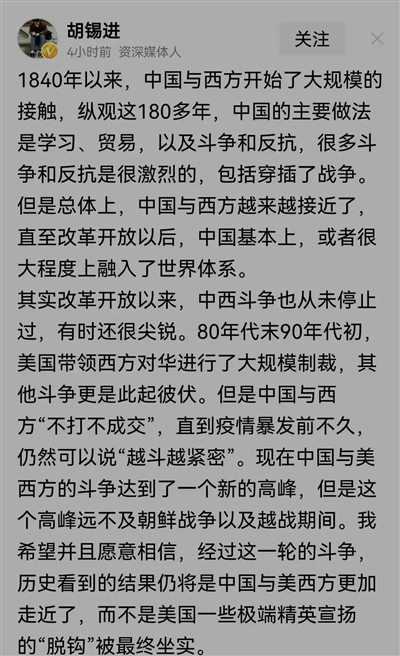

最近,一篇胡錫進的微頭條引起了巨大反響,他將列強對中國的侵略描繪成“接觸”,這到底是言之不準確還是別有深意?

在這篇文章中,我們將深度分析這一問題,并將歷史的紛繁面貌呈現在你面前。

一、時光之扉:1840年的起點

讓我們回溯至1840年,那個中國與西方開始大規模“接觸”的時刻。這個詞匯承載著豐富的歷史內涵,然而,是否應該簡化為純粹的“接觸”呢?或者,這段時期是否有更深層次的故事,值得我們一一探究?

二、“接觸”與“侵略”:歷史的雙重視角

胡錫進的表述引發了對“接觸”與“侵略”的辯論,然而,我們需要深度挖掘這兩個詞背后的真正含義。1840年以來的列強侵略是否能夠簡單地歸納為“接觸”?歷史就如同多面的鏡子,需要我們以更寬廣的視角審視。

三、重寫歷史:國防之背后的強大

胡錫進的觀點引發了對國防的思考。現今,我們擁有強大的國防力量,但這是否意味著我們對歷史的看法應該發生改變呢?當年的侵略與如今強大的國防力量是如何相輔相成,給我們的歷史觀帶來了怎樣的變革?

四、中國的“融入”:改革開放的歷史拐點

躍入改革開放時期,中國開始融入世界體系。這一歷史拐點是如何發生的?是經濟發展的需要,還是蘊含更深層次考量的選擇?讓我們共同揭開這段歷史的神秘面紗。

五、當下的選擇:中西融合還是“脫鉤”?

回到當下,胡錫進呼吁對中外關系多做努力,避免“脫鉤”帶來的風險。這一選擇對中國來說意味著什么?是為了經濟發展而妥協,還是應該在維護國家尊嚴的同時尋找更為智慧的道路?

六、愛國爭議的終結:我們同是愛國者

最后,讓我們超越“愛國”與“不愛國”的過度爭議。在龐大的中國社會中,絕大多數人都是愛國的。作為中國人,我們有著共同的驕傲與責任。愛國并非爭議,而是我們共同的紐帶。

七、遺落的記憶:鴉片戰爭的烽火

在1840年代初,中國迎來了鴉片戰爭,這標志著中西接觸的開始。列強以貿易為名,卻將鴉片強迫輸入中國,引發了一場中國歷史上的慘烈戰爭。這場戰爭不僅令中國社會深陷危機,也讓“接觸”這一詞匯帶上了更加復雜的色彩。

八、外國侵略的陰云:義和團運動

時光流轉至19世紀末,義和團運動成為了中國反抗列強侵略的表達方式。這是一個由農民組成的團體,積極參與反對外國侵略的行動。義和團運動雖然以激烈的方式表達了中國人的憤怒,但歷史的進程中,這也成為“接觸”與“侵略”之間歷史細節的重要一幕。

九、改革的序曲:洋務運動的啟示

隨著戰爭的結束,中國開始進行一系列的改革嘗試,其中洋務運動是其中之一。這是一場旨在引進西方技術的運動,旨在提升中國的自主制造能力。然而,這一努力在歷史長河中留下了復雜而深刻的印記,也為后來的“融入”奠定了基礎。

通過這些歷史細節,我們更清晰地看到“接觸”并非簡單的交流,而是包含著痛苦、抗爭與改變。歷史的編織,如同一幅畫卷,呈現著多彩的色彩。

十、時代的選擇:中西共舞還是背道而馳?

如今,我們站在歷史的十字路口。中西關系既有著千絲萬縷的聯系,也伴隨著許多曲折。我們是該選擇中西共舞,還是背道而馳?是為了經濟的繁榮而妥協,還是堅守自己的底線?歷史的雙重性讓我們陷入思考的深淵,讓我們共同追問:我們應該如何定義“接觸”,以及這背后蘊含的真正歷史內涵是什么?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號