如果說1991年的海灣戰(zhàn)爭(zhēng)預(yù)示了人工智能技術(shù)支撐下的陸海空天加電磁和網(wǎng)絡(luò)的綜合軍事斗爭(zhēng)形態(tài),今年的俄烏沖突則將軍事戰(zhàn)場(chǎng)之外、全球化條件下,以“攻心為上”的超限戰(zhàn)博弈方式展現(xiàn)在了我們面前。

以美國為首的西方世界對(duì)俄羅斯實(shí)行的心理戰(zhàn)由點(diǎn)及面,既針對(duì)俄羅斯的政治和經(jīng)濟(jì)精英,也通過體育、教育、藝術(shù)、貿(mào)易、金融、科技等國際化組織和社交平臺(tái),以全面孤立的方式針對(duì)俄羅斯民眾進(jìn)行廣泛施壓,寄希望于通過“四兩撥千斤”的方式以壓促變,從俄羅斯內(nèi)部瓦解其戰(zhàn)略攻勢(shì)。

不過除此之外,還有一個(gè)比較容易被忽視的側(cè)面,那就是美西方自身內(nèi)部的心理防線建設(shè)。其所展現(xiàn)出來的“攻守皆備”的特點(diǎn)和效果值得中國重視。

俄烏沖突爆發(fā)后的第二天,也就是2月25日,《華盛頓郵報(bào)》就刊登了一篇報(bào)道,梳理了沖突爆發(fā)前13天以及去年年底以來拜登團(tuán)隊(duì)的一系列動(dòng)作[1]。如果大家還有印象的話,或許還記得沖突前全球媒體上一度充斥了很多美國發(fā)布的俄軍部署和調(diào)動(dòng)信息。拜登、布林肯、沙利文甚至親自上陣,預(yù)言俄軍隨時(shí)將發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。

按照《華盛頓郵報(bào)》的說法,這種主動(dòng)公開美國所掌握的戰(zhàn)略情報(bào)的做法都源自于去年12月底拜登所決定采取的一項(xiàng)策略。更有意思的是,該策略的重點(diǎn)并不在于阻止俄羅斯進(jìn)攻烏克蘭,而在于通過發(fā)布特定信息來塑造美國國內(nèi)的公眾認(rèn)知,抵消來自俄羅斯方面信息的影響。

在西方特別是美國二戰(zhàn)之后積累起來的政治傳播文獻(xiàn)中,關(guān)于媒體如何通過議題設(shè)定(agenda setting)、框架(framing)和啟動(dòng)效應(yīng)(priming)這三種主要模式來左右大眾心理認(rèn)知的研究已經(jīng)汗牛充棟。通過以特定的呈現(xiàn)方式來突出特定議題,西方所開發(fā)的政治傳播工具已經(jīng)可以比較有效地左右大眾,影響其在行使政治判斷時(shí)的視野范圍和所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及原則。

比如在俄烏沖突爆發(fā)之前,媒體就通過突出烏克蘭的國家主權(quán)、弱化北約東擴(kuò)的歷史、弱化烏克蘭和俄羅斯的復(fù)雜歷史淵源、以及不斷強(qiáng)化普京本人所謂帝國野心的陰謀家形象,使得沖突爆發(fā)之后美國民眾很容易就接受了“俄羅斯入侵烏克蘭”這種單一解釋,從而為后續(xù)一系列針對(duì)俄羅斯的制裁贏得了公眾支持,甚至連石油和天然氣等生產(chǎn)生活資料價(jià)格高漲也一度被美國民眾接受為一種可以忍受的代價(jià)。

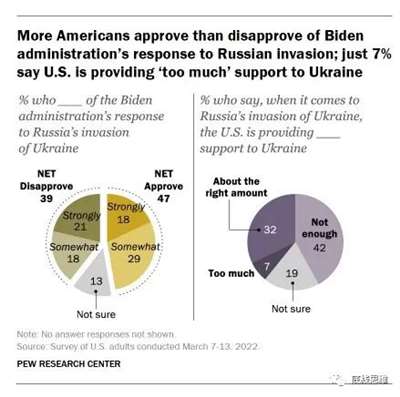

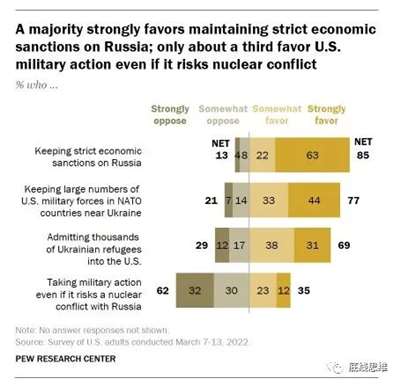

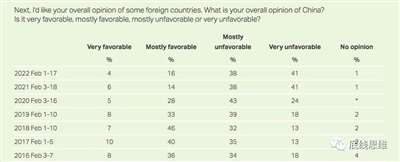

根據(jù)皮尤研究中心3月7日至13日針對(duì)10441名美國成年人的調(diào)查,32%認(rèn)為美國對(duì)烏克蘭提供了足夠的支持,42%則認(rèn)為遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,只有7%的人認(rèn)為美國支持過多。另外高達(dá)85%的人支持對(duì)俄羅斯進(jìn)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)制裁,77%支持美國維持在烏克蘭周邊的北約國家中的軍事部署,甚至35%的人在可能爆發(fā)核沖突的危險(xiǎn)下也支持美國直接采取軍事行動(dòng)。

圖一:美國如何支持烏克蘭

圖二:對(duì)俄羅斯的態(tài)度

俄羅斯的心理戰(zhàn)手段一度讓美國頗為忌憚,以“今日俄羅斯”為代表的媒體矩陣在美國媒體市場(chǎng)上也有一定的影響力和受眾。美國這次通過消減“今日俄羅斯”的傳播渠道,加上上述心理防線的建設(shè)過程,在很大程度上就屏蔽了俄羅斯方面信息傳遞的效力。

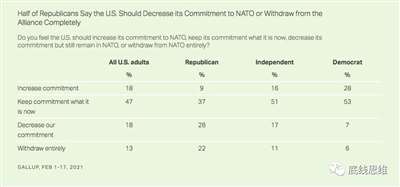

即使普京三度親自上陣,長(zhǎng)篇累牘地解釋俄羅斯的立場(chǎng),但因?yàn)槎矸揭呀?jīng)喪失了對(duì)事件性質(zhì)的定義主導(dǎo)權(quán),所以目前看來對(duì)美國民眾并沒有產(chǎn)生顯著影響。雖然福克斯新聞臺(tái)中的一部分人基于“聯(lián)俄制華”的目的宣揚(yáng)美國與俄羅斯和解,甚至有22%的共和黨支持者在蓋洛普的調(diào)查中希望美國完全撤出北約。但和皮尤的數(shù)據(jù)對(duì)比來看,目前這不是美國民眾的主流意識(shí),也沒有影響拜登目前的對(duì)俄羅斯政策。

圖三:對(duì)北約的態(tài)度

如果說框架效應(yīng)主要通過不同的敘事表達(dá)策略來影響公眾的判斷和決策,那么議題設(shè)定和啟動(dòng)效應(yīng)則更多試圖影響公眾進(jìn)行判斷時(shí)所采用的依據(jù)。如果要達(dá)到最大效果,就需要經(jīng)過一個(gè)長(zhǎng)期的準(zhǔn)備、鋪墊過程,然后才能在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮最大效用。這樣的一個(gè)心理建設(shè)過程本質(zhì)上既是防守,同時(shí)也是一種進(jìn)攻手段。在俄羅斯身上觀察到的操作模式和效果,目前在中國身上也在逐步顯現(xiàn)。

國內(nèi)曾經(jīng)有一個(gè)傳播甚廣的報(bào)道,CNN駐華盛頓特區(qū)的國家安全事務(wù)記者凱莉⋅阿特伍德在參加布魯金斯學(xué)會(huì)的線上討論時(shí),提出了一個(gè)觀點(diǎn),認(rèn)為特朗普政府后期對(duì)待中國的一個(gè)重要操作特征就是要抹黑中國在國際舞臺(tái)上的形象,將中國在受眾心目中樹立成一個(gè)“壞蛋”。

那么美國媒體上近些年來在涉疆、涉港、涉臺(tái)、南海、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、網(wǎng)絡(luò)攻擊等議題上的反復(fù)炒作,從政治傳播的角度來看,就可以理解為在為啟動(dòng)效應(yīng)做準(zhǔn)備。通過在前期植入大量關(guān)于中國的特定負(fù)面信息和敘事,框定、塑造美國民眾對(duì)中國進(jìn)行政治判斷的基礎(chǔ)和依據(jù)。這樣在以后需要的時(shí)候,后續(xù)信息就可以順利激活、調(diào)用已經(jīng)鋪墊完成的前期信息和框架,讓民眾自主得出對(duì)中國的負(fù)面評(píng)價(jià)和判斷。

為了檢視2016年以來美國民眾對(duì)中國態(tài)度的變化,筆者選取了美國政治學(xué)界最權(quán)威的全國選舉調(diào)查數(shù)據(jù)(ANES)。該調(diào)查自1948年開始,每?jī)赡昊蛘呙克哪赀M(jìn)行一次,問卷題項(xiàng)除了涵蓋受訪人的基本社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況指標(biāo),還包括各種熱點(diǎn)問題。

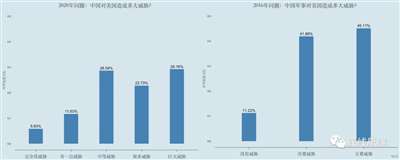

2016年的一個(gè)問題指向美國民眾對(duì)中國軍事威脅的感知程度。2020年的一個(gè)問題則升級(jí)為對(duì)中國整體威脅的判斷。圖四右邊顯示的是2016年的回答情況。認(rèn)為中國軍事是一個(gè)主要威脅的人數(shù)占比為45.11%,次要威脅的人數(shù)占比為41.88%。只有11.22%的美國民眾認(rèn)為沒有威脅。圖左邊是2020年的回答。如果把回答項(xiàng)合并一下的話,可以看到認(rèn)為中國是美國主要威脅的人數(shù)占比達(dá)到51.91%(22.73% + 29.18%), 次要威脅的比例為40.22%(11.63% + 28.59%),認(rèn)為沒有威脅的比例降到了5.83%。從2016年到2020年轉(zhuǎn)變看法的人群中,很大一部分從沒有威脅直接跳到了主要威脅。

圖四:中國對(duì)美國的威脅

圖五根據(jù)受訪者的黨派歸屬強(qiáng)度做了一個(gè)細(xì)分。共和黨支持者中認(rèn)為中國是主要威脅的比例普遍高于民主黨支持者和獨(dú)立選民。這其中鐵桿共和黨支持者最為突出。認(rèn)為中國是主要威脅的比例在2016年是57.98%,2020年是73.57%,上升了將近20個(gè)百分點(diǎn)。在所有不同類的黨派支持者中,認(rèn)為中國沒有威脅的比例都顯著下降了。

圖五:各黨派支持者對(duì)中國的威脅感知

圖六反映的是不同受教育程度的美國民眾對(duì)中國的威脅感知。2016年的時(shí)候認(rèn)為中國是主要威脅的人數(shù)比例隨著受教育年限的降低而小幅升高,也就是說,教育程度更低的人群中認(rèn)為中國是主要威脅的比例更高。但是到了2020年,這個(gè)差別不僅基本消失了,而且研究生學(xué)歷中的占比反而達(dá)到了最高。

從高中以下到研究生,將“巨大威脅”和‘很多威脅’合并之后,認(rèn)為中國是主要威脅的比例分別為46.3%,54.5%,54.25%,55.1%,56.18%。而且研究生學(xué)歷中認(rèn)為中國沒有威脅的比例也變成了最低。我們一般假設(shè)學(xué)歷越高,行使判斷時(shí)所依據(jù)的信息豐富程度也會(huì)越高。由此反推也可以看出這四年中美國媒體敘事變化所帶來的深刻影響。

圖六:不同教育水準(zhǔn)下對(duì)中國的威脅感知

圖七是根據(jù)年齡段的細(xì)分。1946至1964年出生的為“嬰兒潮一代“;1965至1980年的是“X 世代”,1981-1996年的是“Y 世代”,1997-2012年的是“Z 世代”。“嬰兒潮一代”作為最老的一輩,認(rèn)為中國是主要威脅的比例從2016年的51.47%上升到了2020年的64.74%。“X 世代” 作為60、70后,“Y 世代”作為80后,認(rèn)為中國是主要威脅的比例也分別都有增長(zhǎng)。唯一出現(xiàn)下降的是“Z 世代”,從2016年的41.01%下降到31.31%,但“Z 世代”中認(rèn)為中國是中等威脅的比例從41.65%上升到了57.82%。而且同樣也出現(xiàn)了認(rèn)為中國沒有威脅的人數(shù)占比大幅下降的情況。

圖七:不同世代對(duì)中國的威脅感知

最后的圖八是根據(jù)地域的細(xì)分。不出所料,在共和黨占優(yōu)的南部地區(qū),認(rèn)為中國是主要威脅的占比最高,2016年是49.36%,2020年是56.23%。其他地區(qū)的比例雖然略低,但和南部也并沒有顯著的差別。

圖八:不同地域?qū)χ袊耐{感知

以上只是針對(duì)數(shù)據(jù)的粗淺分析,但已經(jīng)顯示出從2016年到2020年,可以說在美國地不分南北,人不分老幼,無論是何種黨派歸屬和教育程度,對(duì)中國持有更高負(fù)面印象的比例都在增加。今年是美國的中期選舉年,ANES今年的調(diào)查要明年才能最后公布。不過圖九中蓋洛普的跟蹤調(diào)查顯示出,從2020年到現(xiàn)在,負(fù)面看待中國的比例同樣又有一個(gè)大幅躍升。

圖九:2020年以來對(duì)中國的態(tài)度

在美國這樣一個(gè)多族裔國家,要在全社會(huì)公眾意見層面取得一致并非易事。就對(duì)外政策而言,美國公眾由于缺乏具體的興趣和知識(shí),更談不上能夠影響具體的對(duì)外決策。當(dāng)年小布什就曾一再揚(yáng)言,他并不關(guān)心民調(diào)和焦點(diǎn)訪談小組的分析結(jié)果,只關(guān)心做他認(rèn)為是正確的事情。

遠(yuǎn)的不說,從越戰(zhàn)到伊戰(zhàn),再到撤出阿富汗,美國的具體決策和公眾輿論沒有任何關(guān)系。不過這不代表公共輿論在美國不重要。根據(jù)阿爾蒙德1960年的經(jīng)典研究,美國民眾在對(duì)外政策領(lǐng)域的所謂輿論意見更多地不過是一種“情緒”。為了讓這種“情緒”不干擾甚至是順應(yīng)對(duì)外政策精英的決策,美國總統(tǒng)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在很重要的一部分工作就是去主動(dòng)塑造、引導(dǎo)公眾情緒。

從數(shù)據(jù)上來看,美國公眾針對(duì)中國的情緒已經(jīng)表現(xiàn)出比較高的負(fù)面同質(zhì)性。這樣的心理塑造過程一旦完成,就將更加方便美國決策層在需要的時(shí)候制定更強(qiáng)硬的對(duì)華政策。中方的敘事角度和內(nèi)容也就更加難以影響美國公眾。

不過這個(gè)看似攻守兼?zhèn)涞男睦斫ㄔO(shè)過程管得了一時(shí),管不了一世。它對(duì)美國來說也可以變成一把雙刃劍——脫離了國際關(guān)系基本準(zhǔn)則,這種技術(shù)流的政治溝通操作只會(huì)讓美國在集體迷思的道路上越滑越遠(yuǎn)。

參考資料:

[1]https://www.washingtonpost.com/politics/2022/02/25/inside-biden-putin-ukraine/

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)