有些羅曼蒂克早該消亡

16年國內有一部電影,叫《羅曼蒂克消亡史》,主要講的是舊上海從民國到日軍入侵這段時間,上海上流社會人物的家庭生活,社會關系,沖突斗爭的故事。葛優的角色原型是杜月笙,倪大虹的角色原型是黃金榮。片名很有意思,羅曼蒂克,這幫上流人物的生活,在熒幕上看起來確實很羅曼蒂克。影片開頭,葛優的角色說,自己是為了上海好,然后讓手下把原型是工人運動領袖,烈士汪壽華的角色給活埋了。

那時候的上海到底好不好?只要你不是杜月笙他們這個階層的人,肯定不會覺得好,但在這二十多年來流行的“民國熱”中,舊上海的確成為了一種“優雅浪漫格調”的“民國風”的代表。影片最后,葛優回國過海關安檢,在安檢士兵的命令下摘掉了帽子。關于這個劇情的寓意,有人說這代表羅曼蒂克的最終消亡 ,這點導演在采訪中沒有太明確的表示(也可能是我沒有找到),但他明確說了這片子是反戰,“戰爭的荒謬,戰爭的毫無價值,戰爭的殘酷與可笑”。

一些老讀者可能了解筆者對文藝電影的態度。說實話,像《羅曼蒂克消亡史》這種片子,從電影藝術手法表現上在國內確實算比較有水平,但這對于我這種人來說,這種電影除了成為一個觀察和批判的樣本,并沒有其他價值。把一個烈士弄成一個猥瑣角色,然后拿抗日這個歷史表現反戰,本身就很好的反應了我國很多文化從業者那種暗戳戳的心思。戰爭有侵略的戰爭和反侵略的戰爭,有革命的戰爭和反革命的戰爭,“戰爭毫無價值”之類的話術里面顯然并沒有區分這些主體。

當然了,講反戰肯定比講投降有理要好點。抗戰開始后,以汪精衛為首的投降派,就是想繼續維持以舊上海上流社會為代表的那批人的羅曼蒂克,為此不斷鼓吹日本不可戰勝,抗日損失過大,不如和日本人“共存共榮”。這可能也是暗黑版本的“反戰”。然而日本法西斯就是要搞侵略,搞屠殺和毀滅,根本不給你共存共榮的機會。

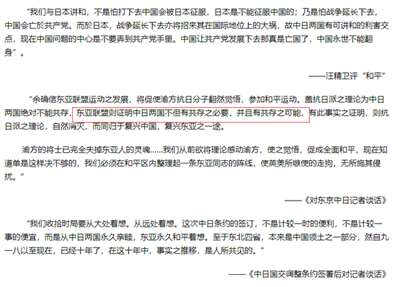

解放后,從舊中國殘續過來的“羅曼蒂克”階層們雖然經過兩白一黑,三反五反等等,在經濟層面上雖然消失了很久,但在意識形態上卻并沒有消失。前段時間沉思錄作者雙瞳發過一篇文《殖人,精英與媒體權力》,文章內容涉及的一個背景是,早在五十年代,美國“傳播學之父”施拉姆的理論就開始在國內高校學術圈生根發芽,而更適合社會主義國家的,政治經濟傳播學創始人斯邁思,在70年代初來中國訪問之后卻沒有激起多少水花。

斯邁思對我國高校里的相關學者指出,我國當時遵循的媒體技術發展道路仍然是西化的,西方主導的,而在斯邁思看來,這種技術本身是有意識形態屬性的。然而當時我國的專家學者們普遍認為“技術是中立的”,就算是西方的技術,也可以用在社會主義建設上。斯邁思最終未能說服我國的專家,要知道這還是在文革期間。

果不其然,80年代后,我國的傳媒學術,理論,工具方法等,實際上是按照施拉姆而不是斯邁思的方向迅速建立了起來。在《殖人,精英與媒體權力》這篇文章中,讀者也可以看到至今仍然在我國傳媒界有相當影響力的南方系的誕生與施拉姆那種千絲萬縷的關系。

從這一點看,也不難理解為什么改開之后,河殤思維和自由化很快就成為知識分子中一種主流的思維,一方面是因為,一些人就像那些認為“技術是中立的”的學者們一樣,毫無警惕之心和思辨意識形態的能力,另一方面也是因為,這些東西的根基從來也沒有消失,在一些人的思想中根深蒂固的存在著,蘇聯同樣如此。

不管是我國還是蘇聯,在結束革命之后,在社科的各個領域從實際上來說始終沒有建立起不同于西方的體系,在馬克思各領域的理論范疇外,社會主義國家們培養的社科人才始終還是很大程度上依托于資本主義世界的學術體系。我國尤其如此,建國時我國一窮二白,絕大部分人還是文盲,僅有的那些學術精英是不能不被留在高校里發揮作用的,而且頭幾十年重頭在工業,尤其是重工業和軍工的建設,是沒有多少資源去另起爐灶建立獨立的社科系統。

這就導致盡管是在文革期間,對于西方理論的引進也是有需求的,而在改開之后更是迅速由西方資本主義語境范式下的社科系統填補了生態位。這也讓很多知識分子,學者等等,終其一生也沒法跳脫西方范式的藩籬,自覺或不自覺的被打上了西方中心的思想鋼印。

歷史的包袱

這種學術體系上的依附是一種歷史包袱,而且在當下仍然在產生深遠的影響。比如這段時間的上海和深圳,同樣時間開始的疫情,同樣是以經濟為重心的一線城市,起初深圳面臨的壓力還遠大過上海,然而現實是深圳迅速解決問題,上海卻是前期各種人士高談闊論或者鼓吹共存,很大程度上導致上海錯過了早期解決問題的機會,后期防疫無力,基層秩序混亂,暴露了嚴重問題。

有很多網友提到,前期高談闊論的人士中,有代表性的大多都出自上海某所高校,這些人被網友們稱為某某系。一竿子打翻一船人是不對的,這所高校也出過不少三觀很正的學者。不過對于這所高校最有代表性的傳媒系,結合我們前面講過的我國傳媒學發展歷程和當代傳媒從業者狀況,有了解的讀者應該會有所感想。這的的確確是上海和深圳這兩個城市的重大差別之一。

深圳是一個沒多少歷史的城市,雖然經濟發達,但在高校,醫療等資源上卻連不少二線城市都不如。深圳最好的大學,深圳大學,在影響力上和某高校完全不可同日而語。往不好了說這是沒有歷史底蘊,缺少積累,但往好了說,這是沒有歷史包袱。雖然深圳在經濟發展的過程中,不少問題上搞資本主義過了頭,被人病詬,但沒什么歷史底蘊的深圳,確實也很難像上海一樣,在抗疫這么重大的節點上,有這樣一個輿論影響力巨大的精英和利益體聯合階層跳出來,造成這么大的反向作用。而深圳經濟的主體組成部分之一,各種制造業老板應該是這兩年里最清楚如果疫情無法控制,將會對工業生產造成什么樣影響的群體。

畢竟,一些人士可以動用各種力量宣傳新冠不如流感,但就算是隔壁越南的工人,也沒法在反復感染新冠的情況下上工。

在我國高校體系中,這種歷史包袱遺留的影響極其深遠。甚至可以說,有著西方中心主義思想鋼印的一批人,在當下仍然是一種相當程度上的“主流”。從高校體系衍生出來的,傳媒,文化等領域自然也如此。

公知的全盛時代

上一次我國公共決策被精英和利益體聯合階層鼓動輿論造成重大影響,應該是2011年的溫州動車事件。一起無關高鐵建設本身的,普通動車罕見事故,被當時的南方系,微博公知,以及各種私有化鼓吹者通過造謠,煽動等等扭曲成為了高鐵速度不顧人命,從而置疑高鐵建設,以及掀起鼓吹鐵路私有化的浪潮,影響深遠。

那個時代,也是南方系和公知群體在互聯網上如日中天的時代。當時微博上的公知是真的會公開暢想推墻之后,由他們建立政府然后怎么分配職位的問題。還有12年左右互聯網記憶的鍵政圈網友應該會記得,當時維基解密曝光了一批美國相關部門對中國知識分子特殊經費的名單,當時的眾多著名公知都出現在了這個名單上,后來這個名單在國內網絡上基本消失了。以至于到了今天,竟然還有人不相信國內網絡上會有境外IP活躍這種事。

在溫州動車事件之前,2010年的時候,網絡上有一篇“釣魚神文”,虛構了一個叫“張拾邁”的“中科院教授”,聲稱這位教授發表過一篇“《高鐵――悄悄開啟群發性地質災害的魔盒》”的文章,并在文章中提到了“夏爾謝夫力”等虛構的地質學理論。釣魚文的本意是用虛構的有明顯漏洞的謠言釣出無腦相信和轉發的人,然后進行打臉。然而作者本人也想不到,這篇文章被廣泛傳播,讓很多網民和媒體信以為真,尤其在溫州動車事件之后更被瘋傳,并成為一些媒體批評高鐵建設的引用依據。

當然,這也不算離譜,比較離譜的是,我的一位朋友,當時在國內TOP2某工程領域的學科就讀,在課堂上他們的一位老師竟然也講起了夏爾謝夫力,講建設高鐵的危害。

顯然,這在當年不會是個例。畢竟各種大學里老師上課不好好講課各種段子飛起的事情,每年網友們都能貢獻一大堆。一個TOP2某工程領域的講師是科盲嗎?顯然不會是,但為什么還會輕易相信這種虛構的東西并還試圖灌輸給學生?

這種情況其實在高級知識分子中很常見。在當代學科越分越細的情況下,在某個領域具有專業素養,不代表他會時刻用通用的科學和邏輯,學術思維去審視自身專業領域以外的觀點和思想,在很多時候很多事情上的思維模型其實并沒有比普通人高明多少,反而會因為自身的優勢感和某方面的思想鋼印固執的認為自身的想法就是對的。更不用說我國學術體系中本來就存在著很多“理論翻譯機”了。

專家學者是如此,很多高學歷,但并不搞學術研究的精英就更是如此了。看到西方的某概念,某數據,先信了再說。在網絡爭論中,一般喜歡用不相關領域的學歷來給自己觀點背書的人,往往多數都是這種人。尤其在當年那個大家還不太習慣什么事都在網上刨根尋底的時代,各種“知識分子”平常沒事滿嘴跑火車的例子比比皆是。

像這輪圍繞上海疫情和清零共存的爭論也是如此,什么人套幾個詞都能出來大談共存是”講科學“,不是真正干疾控這行,但掛個醫生名頭講兩句某些人愛聽的“新冠不可怕”的就能成為良心,真正扒文獻,理數據,講邏輯的網友,和真正搞疾控,公衛,病毒的專家的言論,以及期刊上全球相關專家的真正態度,反而傳播不廣。

“一粒沙”與“一座山”的二象性

當年動車事件中,公知們慣用的輿論手法到今天其實也仍然沒過時。比如,動車出了事故,他們告訴你這是個體頭上的“一座山”,呼吁“中國停下來等等你的人民”,但完全不提動車事故前兩天發生了一起死亡人數更嚴重的公路客運事故,因為他們怕你知道,比起在我國極為罕見的鐵路事故,重大客運貨運事故才是常態,而且再怎么管理防范,從概率上也很難完全避免發生。

而鐵路里程和速度越提升,客運貨運事故概率越會降低。在媒體和公知的敘事中,這次罕見的動車事故是一座山,壓在了每個中國人的頭上,而每年都會出現的客運貨運事故造成的死亡人數則變成了一粒沙,仿佛微不足道。他們給出的方法就是停建高鐵,鐵路私有。而各國鐵路私有化之后的亂象,他們更是完全不會提。

這就是公知話語體系中“一粒沙”與“一座山”的二象性。什么時候是“一粒沙”,什么時候是“一座山”,在他們這里并不關乎事實,只關乎利益。

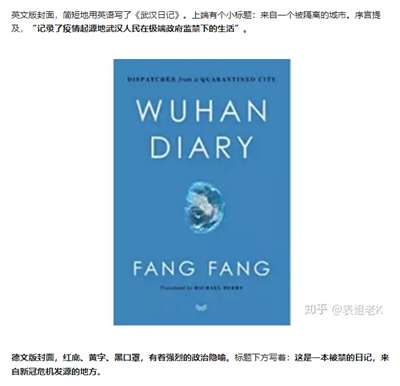

回顧新冠疫情初期到現今的中文網絡輿論場,我們也可以發現,疫情初期,為了把疫情歸結到中國的“制度失敗”上,有些人說“滿地的無主手機”,說新冠死亡是“落在個體頭上的一座山”,說“災難不是死了多少人,而是死了一個人這件事發生了多少次”。而中國成功控制疫情,歐美開始群體免疫大規模感染和死亡之后,感染和死亡這件事又變成了“一粒沙”,反而中國嚴格的抗疫制度又成了阻礙他們追求自由的“一座山”。

如今,上海因為前期對疫情的輕視,造成必須嚴格封控的狀態,又在上海各方面的混亂下導致了普通人生活的困難。這些人又開始顛倒因果,把普通上海人目前面臨的困境說成是因為“抗疫”,開始渲染“抗疫次生災害”,開始渲染個體悲劇,抗疫又變成了他們嘴里的“一座山”,而我國這兩年的抗疫成果,奧密克戎以來諸多城市的成功經驗,目前各國仍高居不下的感染直接死亡比例,以及因為疫情全面失控導致的超額死亡數量,以及中國如果疫情全面擴散會造成的可怕后果,在他們的眼里又變成了“一粒沙”,不值一提。

抗疫最終還是為了人民的生命,當然不能因為抗疫工作而無視普通人生活困境,但顯然也不能因為出現了困境就去否定抗疫本身的作用。這兩者并不沖突。按我國其他城市的成功經驗,上海本可以在很大程度避免發展到目前的地步。事情做的不好,當然是要努力補救,而不是順勢擺爛。就算是歐美,現在也出現了回過頭來加大隔離和治療力度的跡象。

可以肯定,如果中國真的承受不住壓力,放棄抗疫,導致疫情全面擴散,到時候根據我國人口基數和發展現況會造成的海量死亡以及嚴重的社會沖擊,疫情必然又會變成這些人嘴里的“一座山”,疫情初期諸如“新冠是中國的切爾諾貝利”,“新冠產生于中國禍害全世界”之類的言論必然又會被重新扣回來。他們必然不會記得是誰曾經攻擊抗疫,鼓吹新冠無害。當然,歷史必然會銘記誰才是該被釘在恥辱柱上的人。

公知時代遠沒有過去

要強調的是,我們前面說的“公知語境”并不是說持這些話術的人就都是典型意義上的“公知群體”。“公知語境”,我可以大概概括為這樣一種思維和話術體系。本質上仍然是西方中心論,依附論,社會主義原罪論。在公共輿論中經常標榜自身的“常識”,“良知”,“悲天憫人”,以此站在輿論道德高點,試圖把一切公共問題上升為國家與個體的對立,上升為國家的根本問題(這里的國家單指我國)。喜歡煽動公眾情緒,玩弄各種概念,信息和數據。

“溫州動車”事件時如日中天的典型公知群體在網絡聲量上已經衰落,但自媒體大發展以來,“公知語境”仍然是國內網絡中一種影響力很大的話術和思維體系。

比如20年新冠疫情初期,這類語境的煽動情緒性文字比比皆是。比如最近這兩天,圍繞上海目前的困境,朋友圈中出現了一些閱讀量百萬級的文章,從頭到尾都是極力渲染因為抗疫和封城出現的“個體悲劇”,情緒極具煽動性,而且明顯的試圖顛倒因果,把個體悲劇歸結到抗疫本身而不是上海各方面出現的問題,完全無視其他城市的成功,無視國內眾多大城市都沒有因為抗疫出現上海這種情況的事實。而策劃這些文字的人也不是傳統意義上的公知。

早期的公知,很多人都是有直接的利益鏈,要么直接拿錢或者潤了,要么以為自己能拿錢或潤了,要么以為變天了自己能一飛沖天。而當下,“公知語境”的盛行更多的是后現代無政府主義思潮,以及自媒體時代流量和算法中心下的逐利產物。

這十年來,尤其16年之后,早期典型公知群體在網絡上的聲量和影響力確實在不斷衰落。一方面,這源于移動互聯網時代發展多年之后,隨著年輕一代崛起,普通人在打破精英對信息的壟斷上越來越有力,一方面因為16年以來以特朗普上臺為代表的一系列國際局勢變化和我國自身實力的提升,一方面因為我國宣傳口在經營網絡輿論和意識形態塑造上,終于稍微有一些成果。然而,從前那些臺面上蹦噠的公知只是冰山浮在水面上的部分,“公知思維”和產生“公知思維”的土壤仍然頑固的存在著。

我們可以從群眾和階層兩方面來看這個問題。從群眾角度看,一方面,唯物史觀這些年隨著年輕網友崛起變得越來越普及,但對于我國龐大基礎,而網絡閱歷又參差不齊,代際差異巨大的網民來說,時刻保持唯物史觀的網民仍然規模不大,門檻也高。而中國仍然處于發展中國家階段,人民群眾日益增長的物質文化需求還沒有得到很好滿足,普通人住房,教育,勞動權益等等壓力仍然巨大,且面臨的國際形勢異常復雜。

民眾對矛盾和困難的不滿,比起唯物史觀的反直覺反流量,通過熟練使用“公知語境”的媒體和自媒體發揮后,自然很容易達到最大化的流量傳播效果。平心而論,雖然對于唯物主義者來說,這并不是可取的思維方法,但如果真能對解決問題有益,多少起到社會監督的效果,這就不是壞事。只要不是抱著逐利或惡意目的,總是在可控范圍的。

然而,我們從階層角度來看,“公知思維”的危害就不那么樂觀了。直白的說,雖然那批曾經如日中天,能對中國輿論造成重大影響的老公知們已經逐漸淡出歷史舞臺,但在我國的高校和學術體系中,在各種“知識精英”,“民間智庫”中,在我國媒體平臺和文化影視娛樂生產機器中,在對外經濟交流的各個窗口中,被打上“西方中心”和“依附論”,“社會主義原罪論”的深刻思想鋼印的人仍然大量占據其中,并且很多都處在關鍵位置上,他們平常并不會像以前的公知那樣處在輿論中心,但處于社會事件重大節點中,就可能會發生遠超普通人的反向作用。

其實這很好理解,傳統公知在網絡上失勢也就是這幾年,他們背后代表的那個階層在沒有經歷社會層面的洗牌的情況下,自然遠沒到退出歷史舞臺的時候。就算是這幾年,從貿易戰以來到疫情后,社會大眾也已經一再領教了這些人的能量,他們并不是傳統的公知,但他們就是公知的母體。

而且普通人要清楚一點,這些人無論如何何再怎么打著“良知”,“悲天憫人“的話術包裝自己,本質上都是為了自己的利益,因為他們跟普通人就完全不是一個利益階層的人。

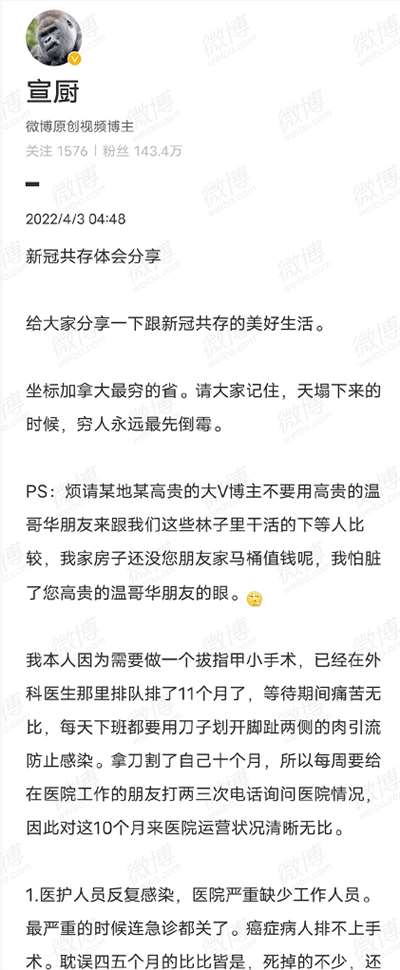

比如鼓吹放開共存,像西方看齊,有些人可以拍拍屁股跑到歐美享受高端私人醫療,普通中國人面對恐怖的醫療擠兌怎么辦?要知道目前,像加拿大這么地廣人稀的發達國家,在醫護人員反復感染,醫療嚴重擠兌的情況下,指望公立醫療的人做個小手術都要排出十個月的隊,韓國目前已經公開放棄對60歲以上確診患者的重點救治,更不用說我國大部分地方了。

尾聲

所有問題,終究還是要回到建設我們自己的體系,發展自己的道路上來。“公知”的土壤,河殤一代,“依附論”的一代終將退場,但如果沒有自己的體系,那新的依附理論終究又會出現。而比起經濟建設,思想學術和文化建設某種程度上來說更為艱難。而這,又需要我們對內對外持續不斷的消滅產生不公平,產生階層差異的基礎。道阻且長。

建設自己的體系,并不是說要排斥與西方進行交流,吸收他們先進有益的部分,而是這種交流是對等的,是公平的,是沒有中心論和依附心理的。

我們要的,是公平,公平,還是他媽的公平。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號