【原編者按:前不久,資深公知祝某新寫了一篇題為《善待老一代企業家,珍惜過往敬畏歷史》的文章,此文打著善待所謂“老一代企業家”的幌子,實際是在替被廣大群眾口誅筆伐的、竊取倪光南勞動果實、造成國有資產流失的“柳教父”鳴不平。

在文中,祝某新為了給“柳教父”洗地,甚至不惜歪曲歷史事實,污蔑曾為中國計算機事業立下汗馬功勞、為某想賺得第一桶金(稱得上是盆滿缽滿)的“漢字聯想輸入技術”(即“漢卡”),是“遲遲不能投產”、“被國外市場無情地淘汰”,真是滑天下之大稽!

而當某想在總工倪光南被驅逐后,失去核心技術,徹底淪為國際芯片巨頭的組裝廠,只能可憐的淪落到跟香港的廠商打價格戰、成本戰時,“柳教父”對此的一籌莫展卻被公知祝某新表述成“想方設法降低產品成本”、“在采購、生產等各個環節嚴格把關,采購元器件時派人坐鎮工廠一件一件挑,確保萬無一失;產品檢測人員不足時,總經理帶頭頂班”、“終于在激烈的競爭中穩穩站定了腳”等可笑至極的謬論。試想,如果當時倪光南還在帶領團隊研發,某想至于淪落到那種窘境嗎?

祝某新還說,“這些企業家能有今天的成就,個人稟賦肯定有過人之處”,如果這句話是用來形容倪光南、任正非等真正的民族企業家的話,是沒什么問題的。但是,顯然祝某新所指的“企業家”是“柳教父”這類沒有真本事卻善于竊取他人勞動成果、甚至為排除異己不惜扣黑鍋給企業功臣的企業罪人的。

公知們出于自身利益,奔走急呼善待“柳教父”這種“偽企業家”,可是誰又曾呼吁人們善待真正的企業家“倪光南”們呢?】

事實上,早年倪光南僅僅是被某想柳教父趕走,沒有遭受刑罰,完全拜賜自己的院士身份與全國人大代表和全國政協委員的資格逃過一劫——否則,就會被柳教父以“誣告”罪名送進監獄,從而步孫宏斌后塵。

某想初創時用計算所車庫改建的辦公場地。

近日,一篇聲稱“要善待老一代企業家”的文章出現網上,文中把柳教父譽為“XX先鋒”、“科技產業化的先行者”,再次尬吹柳教父杜撰的老掉牙故事:“柳教父等11名科研人員告別‘鐵飯碗’,到市場上‘找米下鍋’”……

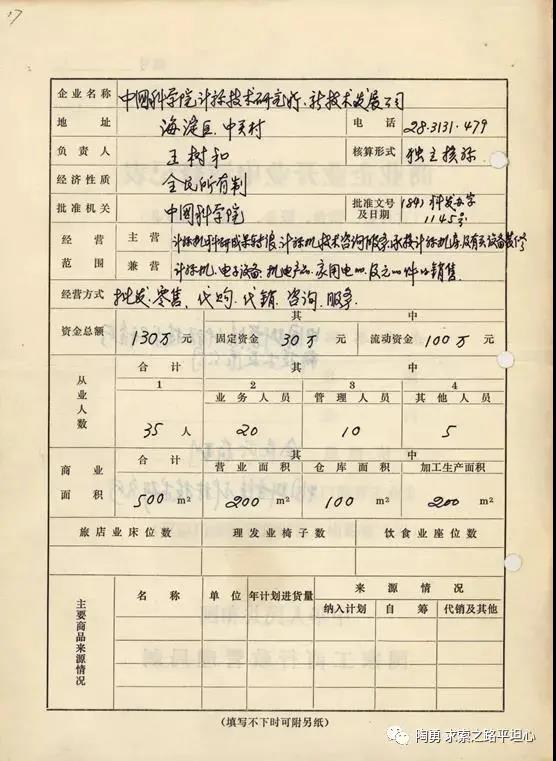

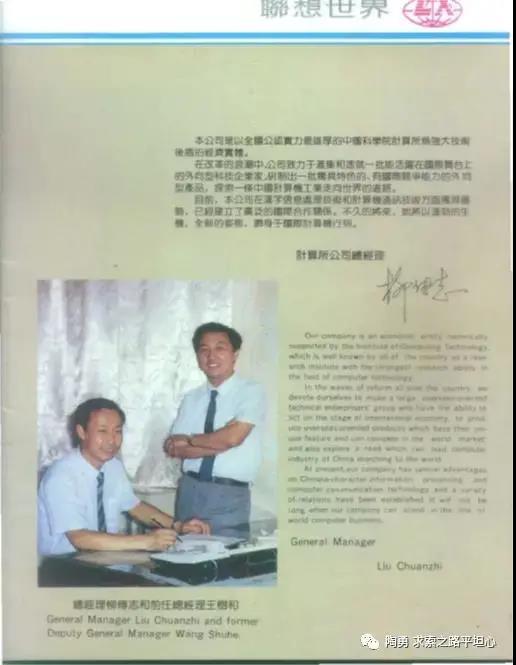

某想創辦時的總經理是王樹和,柳教父其時為排序第三的副總經理。

該文作者連最細小的基本事實都沒弄清楚,就大膽著文替柳宣傳,實在有些不嚴謹。

“20年前,我走出研究所,在中關村電子一條街上一間20平米大的傳達室創辦了某想……”2009年3月20日,在北京市委市政府召開的“中關村國家自主創新示范區動員大會”上,某想總裁柳教父當著一眾領導的面這樣偽稱自己為某想“創始人”。

謊言千遍成真理!有時候假話說多了、說久了連自己都相信了!

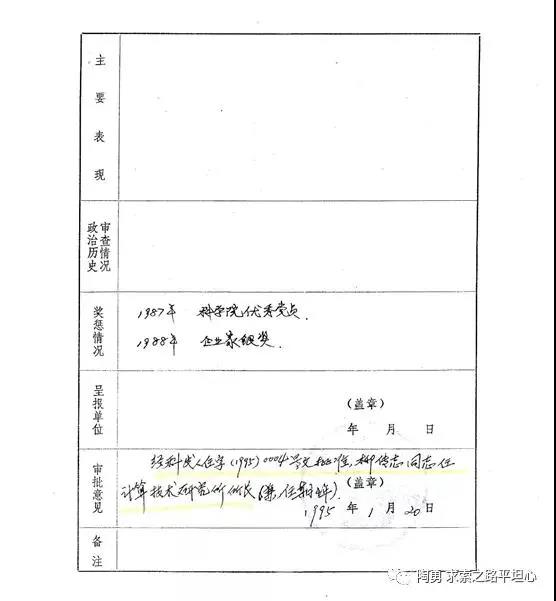

看看下面1995年1月柳教父填寫的履歷表,把自己在某想的任職經歷從一開始的副總經理篡改成“總經理”:

柳教父填寫的以上兩張履歷表,跟下面作為副總經理站立著與總經理合影的照片,形成了鮮明的對比與諷刺!

某想集團1988年下半年公司手冊中,計算所公司首任總經理王樹和(坐者)與副總經理柳教父(立者)的合影。

縱觀某想三十七年,柳教父對某想的貢獻如何?答案肯定是有,但貢獻其實不大。當初,柳教父自己坦承自己是0,倪光南是1,這就是柳教父對于某想的真實貢獻,而柳教父最大的貢獻是在自己替自己的宣傳上!

相反,曾XX、柳教父掌控計算所長達二十年之久,對計算所造成的消極影響著實不小——計算所股份被剝奪、土地被占據、某想借“改制”私有化國有資產、驅趕總工程師、廢掉核心技術研發等等……

2021年12月13日,新加坡《聯合早報》發文《某想的困境與無奈》稱,柳教父種種違法亂紀行為被網友質疑、聲討是因為“企業家原罪”——這是說法純粹混淆視聽!

真正的高科技公司從來沒有原罪一說,因為高科技企業的第一桶金都是憑借科技創新成果獲得的——某想的第一桶金就是因為憑借某想漢卡攬得中科院裝配500臺計算機的業務,一舉掙得70萬元。

真正的高科技公司也沒有“企業家”創業一說,因為高科技公司發展壯大依靠的是科學家、工程師創造的科技成果轉化為現實生產力,從而獲得可觀商業回報——無論是倪光南還是其他類似的人,他們都是憑借自己的創新發明奠定企業成功基礎。某想因為倪光南主持研發的漢卡起家、再憑借倪光南領軍研發的某想286微機(系列)做大。

真正的高科技公司也不靠擺攤、倒買倒賣勞什子起家、更不靠坑蒙拐騙搞到第一桶金——華為任正非創業初期雖然擺過攤、賣過減肥藥,但他的第一桶金還是代理銷售小型交換機贏來的。而交換機本身也是技術產品,具有相應的科技含量,并且任正非華為通過交換機售后服務,開始介入技術領域(維修技術),進而為將來的技術研發打下基礎。通過售后技術服務、自己組裝小型交換機(創牌推廣),終于開始自主研發,這個企業轉型,走上自主技術創新之路。

然而,在號稱中國“硅谷”的中關村,科學家(工程師)卻明顯沒有職業經理人“企業家”有地位。

曾幾何時,中關村“三個企業家找到三個科學家、成就三個知名企業”的故事流傳甚廣、堪稱經典。而真相大白是:三個企業家驅趕三個科學家、損害三個知名企業、悲乎哀哉!即便作為中關村科技園管委會副主任的夏穎奇先生,都會把四通文字處理機發明人桂冠錯戴到段永基(四通總裁)頭上——而真正的發明人是我國歷史文化名人、著名語言學家王力之子王緝志——當我第一時間獲得夏主任文章時,也發現了“段永基之誤”,但我覺得四通文字處理機發明人王緝志婦孺皆知,就沒有替他修改。

洞悉中關村歷史內幕的人都知道,當年北大方正創始人、當代畢升王選是怎么被“企業家”逼宮驅趕的。同樣,四通核心創始人王緝志也遭到段永基的排斥、打壓和驅趕。王緝志還曾發明一臺電子琴,但在當時的國家領導人前來四通視察之前,段永基對王緝志封鎖消息。當天,把他安排到另一處偏僻房間“干活”,以免他作為四通文字處理機(包括電子琴)發明人喧賓奪主,搶去段永基風頭。結果,領導人視察中還坐在王緝志發明的電子琴之前,信手彈奏了一支樂曲……

某想柳教父驅趕倪光南,則是眾所周知的了,這里不再重復講述……

總之,無論過去現在,我們最應該善待的是那些具有重大發明創造的科學家、工程師——王選、倪光南、王緝志等等,而不是柳教父之類的“企業家”職業經理人等——因為科學家、工程師乃稀缺資源,職業經理人一抓一大把。

“柳教父就是核心競爭力!”曾任北大光華學院院長張維迎信口胡謅道。

2017年,筆者曾經參加過一次創新教練訓練營培訓活動,主持訓練營的是時任北大光華特聘教授、清華本科、北大碩士、哈佛博士。這位教授講授了一個北大光華學院的故事:一次教授教師在跟學院授課講述企業經典案例時,一個學員站起來說:老師,你剛才講的案例就是我們企業的,但實際情況不是這樣的。接著,該學員把與案例相關的具體事實陳述了一遍。教師趕緊道歉、這課也講不下去,因為課件內容都是基于“不真實”材料構建的——之后,光華教師在跟學生講述企業經典“案例”時很犯怵,怕重蹈覆轍……

多年來,全國高校遍地開花的“MBA”、“EMBA”學歷與非學歷培訓班,培養了大量“企業家”——而最經典的清華EMBA班學員集體經營一家酒樓,通過齊心協力最后努力至倒閉。

眼下,北大方正與清華紫光次第破產,令人感到北大光華學院與清華經管學院簡直白辦!連自家企業都不能給予很好的管理運作指導,這兩所專門學院到底是培養管理人才還是淪落為高價(天價)學歷證書批發機構?

(本文發布時有刪改)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號