這篇文章要從與小崗村相距20公里的鳳陽縣白山凌村說起。

圖為百度地圖截圖

白山凌是位于安徽鳳陽東南部、群山環(huán)抱之中的一個(gè)小山村。而整個(gè)鳳陽縣則位于淮河中下游南岸,淮河水在滋養(yǎng)出這片肥沃土地的同時(shí),也給這一區(qū)域帶來了無窮無盡的水患。

說鳳陽,道鳳陽……

十年倒有九年荒,身背花鼓走四方。

這段鳳陽花鼓詞,道盡了解放前飽受水患和戰(zhàn)亂之苦的鳳陽人民的辛酸生活,那時(shí)很多鳳陽人不得不背井離鄉(xiāng)、外出乞討。在解放前的白山凌村,42戶人家中就有39戶有過“身背花鼓走四方”的悲慘經(jīng)歷。

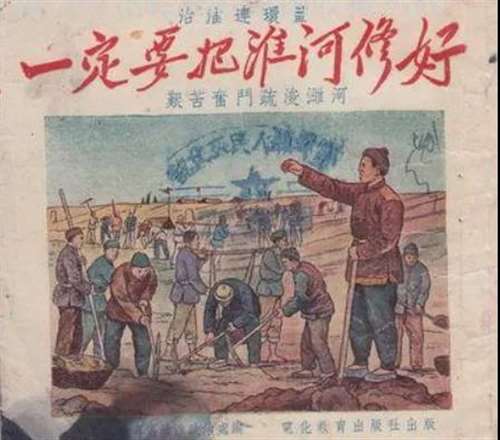

1950年6月26日-7月25日,淮河流域持續(xù)降雨1個(gè)月,引發(fā)了嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害,鳳陽也成為一片澤國。當(dāng)看到安徽災(zāi)民為躲避洪水在樹上被毒蛇咬死的報(bào)告之后,毛主席淚流滿面、徹夜未眠,從7-9月的兩個(gè)月時(shí)間里連續(xù)4次批示要加快治理淮河。1951年,毛主席又為治淮工程親筆題詞:“一定要把淮河修好。”

毛澤東時(shí)代的治淮工程,累計(jì)投資不下200億,完成土方76億立方米,混凝土1000萬立方米;興建大、中型水庫34座,各類水庫5200余座,行洪控制工程10處,新開河道20余條,徹底控制了淮河流域的水旱災(zāi)害;結(jié)合除澇,治理了1700萬畝鹽堿地;建成了淠史杭等灌區(qū),灌溉面積由50年代初期的1200萬畝增長到1.1億畝,即便是1978年大旱,灌溉面積也保證到了8800萬畝。

在治理淮河的過程中,鳳陽人民疏竣淮河河道,在臨淮關(guān)鎮(zhèn)上游地區(qū)加固堤防,將防洪標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,拓寬行洪區(qū);依據(jù)洪水的走勢,鳳陽縣選擇在淮河右岸,建設(shè)了一座關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工程,進(jìn)洪閘,徹底杜絕了旱澇災(zāi)害的侵襲。

由治淮工程開始的大規(guī)模的農(nóng)田水利建設(shè),是安徽人民為解決吃飯問題所做出的第一次巨大努力。安徽全省的糧食總產(chǎn)量從1949年的456萬噸,一躍增長到農(nóng)業(yè)合作化運(yùn)動(dòng)高潮的1955年的1153萬噸。

而真正改變安徽農(nóng)村貧困面貌的,是其后的人民公社,這就要說回本文的主角——白山凌村。

與處于平原地區(qū)的小崗村相比,群山環(huán)抱的白山凌村的自然地理?xiàng)l件在鳳陽縣屬于最差的。

解放前的白山凌是一個(gè)“三面環(huán)山一面坡,羊腸小道穿村過,荒山禿嶺無良田,口子一停就要飯”的窮山村。

解放以后,白山凌的貧下中農(nóng)在毛主席革命路線指引下,走上了農(nóng)業(yè)合作化的道路,成了鳳陽縣梅市公社白山凌生產(chǎn)隊(duì)。

1966年冬天,白山凌生產(chǎn)隊(duì)的社員們遵照毛主席關(guān)于“興修水利是保證農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的大事,小型水利是各縣各區(qū)各鄉(xiāng)和各個(gè)合作社都可以辦的”的教導(dǎo),由生產(chǎn)隊(duì)長郭金香、凌萬祿帶領(lǐng)社員在廟山和棵子山之間擺開戰(zhàn)場,筑水壩、建水庫。

沒有資金自己籌,不懂技術(shù)自己學(xué),沒有測量儀器就用土辦法靈活代替。最終靠著簡陋的工具和無窮的干勁,筑起了高10米、寬46米、長360米的南大壩,修建成一座能蓄水60萬方的水庫,使全隊(duì)灌溉保收面積由原來的40多畝,一下子擴(kuò)大到570多畝。

在興修水利的同時(shí),白山凌生產(chǎn)隊(duì)的社員們還掀起了積肥和改地運(yùn)動(dòng),采取各種辦法改良土壤,將100多畝耕性差、適耕期短、只能種水稻的馬肝地,改造成了一年兩季、可以種麥子的肥沃田;在55塊坡度大、沙石多的山崗地上修起了梯田,種上了水稻。全隊(duì)糧食產(chǎn)量連年大幅增長,1967年比上年增長38%,1968年增長55%,1969年增長55%,1970年更是實(shí)現(xiàn)了農(nóng)、林、牧、副、漁的全面發(fā)展。到1971年,白山凌生產(chǎn)隊(duì)全年每人平均口糧達(dá)350公斤,每戶平均收現(xiàn)金310元。

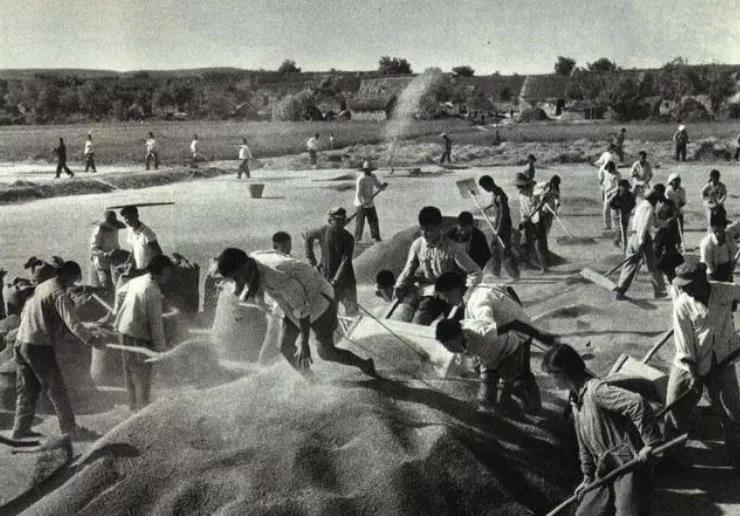

梅市公社白山凌生產(chǎn)隊(duì)的社員們在谷場上晾曬稻谷

過上豐衣足食日子的白山凌社員們開展了豐富的業(yè)余文化生活,曾經(jīng)被用來乞討的鳳陽花鼓這一傳統(tǒng)藝術(shù)被重新拾起,不過,70年代白山凌的鳳陽花鼓詞已經(jīng)徹底變了樣,成了人們歌頌偉大領(lǐng)袖毛主席、歌唱白山凌幸福新生活的文藝形式:

說鳳陽,道鳳陽,鳳陽真是個(gè)好地方;

自從來了共產(chǎn)黨,千年的窮窩變了樣;

白山嶺上栽桃梨,山坡梯田稻谷香;

家家戶戶喇叭響,北京聲音遍山莊……

解放前,全村只有六個(gè)識字的人,都是地主、富農(nóng)。而到了1972年,白山凌生產(chǎn)隊(duì)所有適齡兒童都進(jìn)了新建的小學(xué),許多老年貧農(nóng)也上了夜校,一般都能讀毛主席著作和報(bào)紙了;30多名初高中畢業(yè)生,成了生產(chǎn)隊(duì)里的教師、醫(yī)生、會(huì)計(jì)和農(nóng)業(yè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)的骨干力量。

解放前,貧下中農(nóng)根本看不起病,只能靠身體硬抗,1943年,村里傳染了流行性腦膜炎,一個(gè)月就四了40多人;毛主席“把醫(yī)療衛(wèi)生工作的重點(diǎn)放到農(nóng)村去”的指示下達(dá)后,社員們有頭痛腦熱,不用出村就可以就近治療;傳染病流行季節(jié),赤腳醫(yī)生、巡回醫(yī)療隊(duì)就事先做好了各項(xiàng)防治工作;1967年,一位貧農(nóng)的兒子得了急性腦膜炎,生產(chǎn)隊(duì)承擔(dān)了全部醫(yī)療費(fèi)用。

以上這些內(nèi)容整理自1972年2月《人民日報(bào)》的報(bào)道以及相關(guān)地方史料。而就在人民日報(bào)的報(bào)道發(fā)出時(shí),白山凌的社員們有搞起了水電站,準(zhǔn)備按照毛主席的指示大辦社隊(duì)企業(yè)……

在小崗村的覆蓋式宣傳面前,白山凌生產(chǎn)隊(duì)的這段艱苦創(chuàng)業(yè)史早已被淹沒。然而,即便如白山凌生產(chǎn)隊(duì)這樣的典型,放到整個(gè)安徽,其實(shí)還算不上先進(jìn)典型。

安徽省樹立的農(nóng)業(yè)學(xué)大寨的典型是蕭縣郭莊大隊(duì),1970年,中共安徽省委發(fā)出“學(xué)大寨、趕郭莊、超綱要”的號召,這更是一段令人敬仰和震驚的人民奮斗史,以后有機(jī)會(huì)筆者再詳細(xì)講。

后來郭莊又走回了分田單干的老路,原本集體所有的社隊(duì)企業(yè)、供銷社陸續(xù)被承包……如今的郭莊只能零星看到昔日鹽堿地改造以及上世紀(jì)五六十年代修建的“供銷社”、“合作社”、“大食堂”、“知青宿舍”的遺跡,訴說著歷史的悲壯與荒涼。

當(dāng)?shù)厝藶榱思o(jì)念鹽堿地治理的歷史修了這個(gè)路牌

人民公社的這段歷史后人自會(huì)給出公正的評價(jià)。

三年自然災(zāi)害期間,安徽省的受災(zāi)程度是比較嚴(yán)重的,更加嚴(yán)重的是官僚主義的問題,由此引發(fā)了大面積的饑餓,是饑餓程度最嚴(yán)重的三個(gè)省之一,另外兩個(gè)則是河南和四川。2003年中央文獻(xiàn)研究室出版的《毛澤東傳(1949-1976)》第22、23章,用了兩章的篇幅講述了毛主席“糾‘左’的努力”。毛主席的努力在這三個(gè)省受到的抵制同樣是最嚴(yán)重的,某些高級干部為了政績、頭腦發(fā)熱,大刮“五風(fēng)”,最終釀成了嚴(yán)重的后果。

1962年1月11日至2月7日,擴(kuò)大的中央工作會(huì)議在北京召開,參加會(huì)議的級別一直到縣委、重要工礦企業(yè)和部隊(duì)的負(fù)責(zé)干部,共計(jì)7000多人,史稱七千人大會(huì)。毛主席開這次會(huì)的目的,就是總結(jié)經(jīng)驗(yàn),統(tǒng)一認(rèn)識,加強(qiáng)黨內(nèi)的民主集中制,以便進(jìn)一步糾正“大躍進(jìn)”以來工作中的錯(cuò)誤。毛主席提出要把這次大會(huì)開成一個(gè)“出氣”會(huì),讓基層干部暢所欲言。在安徽組的會(huì)議上,參加會(huì)議的縣委書記們,對安徽“負(fù)責(zé)人”憤怒極了,控訴他在大躍進(jìn)中怎么虛報(bào),怎么打擊抵制他搞浮夸的干部,后來又怎么隱瞞饑荒不上報(bào),從極左跳到極右“刮單干風(fēng)”……

七千人大會(huì)后,李大釗同志之子李葆華調(diào)任安徽。李葆華同志懷著堅(jiān)定的共產(chǎn)主義理想,堅(jiān)持搞集體經(jīng)濟(jì)、限制“包產(chǎn)到戶”。(注:1966年,安徽的造反派犯渾,李葆華遭到錯(cuò)誤批斗,毛主席一路力保,后來又調(diào)李葆華去了貴州當(dāng)書記)

經(jīng)過李葆華同志領(lǐng)導(dǎo)下的調(diào)整,依靠人民公社的集體力量,1965年安徽省的糧食總產(chǎn)量恢復(fù)到了967萬噸;1966年人均糧食產(chǎn)量突破300公斤——基本達(dá)到人類的熱量安全線(就是我們通常說的溫飽問題);1976年的糧食總產(chǎn)量更是達(dá)到了1728萬噸、人均產(chǎn)量379公斤!(值得注意的是,1977-1978年又出現(xiàn)連續(xù)減產(chǎn))

到這時(shí),安徽人民其實(shí)已經(jīng)可以宣布“解決了吃飽飯”的問題。這個(gè)歷史功績是巨大的,我們不能拿小崗的18戶農(nóng)民的狀態(tài)來指代整個(gè)安徽四千萬人的狀態(tài),更不應(yīng)以此否認(rèn)農(nóng)業(yè)集體化和安徽四千萬人民的歷史貢獻(xiàn)。

——————

附1:安徽省歷年糧食總產(chǎn)量(萬噸)、總?cè)丝冢ㄈf人)、人均糧食產(chǎn)量(公斤)

說明1:1979年,國家為了促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展,將糧食征購價(jià)格提高20%,降低征購指標(biāo),計(jì)劃外征購價(jià)格再額外提高50%;70年代引進(jìn)的13條大型化肥生產(chǎn)線在70年代末、80年代初陸續(xù)投產(chǎn);1976年試驗(yàn)成功的雜交水稻等良種改良的成果也開始陸續(xù)推廣……這些因素共同推動(dòng)了80年代的糧食增產(chǎn),90年代中期以后增長就開始放緩、甚至是下滑。

說明2:表中歷年糧食總產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。某些官樣文章張口就說,“統(tǒng)計(jì)表明,新中國前20年,安徽糧食總產(chǎn)量從1949年的639.0萬噸增長到1969年的933.0萬噸,年均增長率僅1.9%”,不知道這個(gè)“1949年的639.0萬噸”是哪里的“統(tǒng)計(jì)”?

附2:新中國成立以來安徽歷任省委書記

1952.01 - 1962.02 曾希圣

1962.02 - 文革初 李葆華

1971.01 - 1974.12 李德生

1975.05 - 1977.06 宋佩璋

1977.06 - 1980.03 萬 里

1980.03 - 1982.04 張勁夫

1982.04 - 1983.03 周子健

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號