這兩天,筆者的朋友圈被又一部“傷痕”文藝作品刷屏了,它就是“河南說唱之神”帶來的作品《工廠》。

點擊圖片觀看視頻

青年節那天播出的《新說唱2024》,河南說唱之神現場糟糕地演繹了一首作品竟然通過了,因此引發了爭議;次日,當他把MV放出來,爭議頓時煙消云散,MV被迅速刷屏、好評如潮。

戴著奧特曼面具的孩子與小伙伴在田野間追著光,孤獨的少年在斑駁的殘垣斷壁上用粉筆描摹出巨大的冷卻塔,冷卻的冷卻塔下是巨大的一片廢墟……看到這些,一股濃濃的宿命感和深深的無力感迅速涌上筆者心頭。

沉重的畫面,黯淡的色調,滿目蒼夷的荒蕪,龐大的工業廢墟襯托下的渺小的老人孩子與羊群……這幅場景讓筆者迅速想到了萬能青年旅店的那首《殺死那個石家莊人》。

只不過,萬能青年旅店的《殺死那個石家莊人》講的是真工廠,而河南說唱之神的《工廠》講的卻是“假工廠”,講的是被迫背井離鄉到工廠打工的農民以及他們的故鄉。

工廠的煙霧都遮住了星

周圍的村莊都被他合并

小時候河水就不是很清

現在換來了金錢和病

搬不走的人成為了釘

而我是幸運地逃離那地

他沒有故事 也沒有人聽

他們是孤獨的 認的是命

我沒有熱愛這里

我只是出生在這個地方

她勸我去城里做個生意

把家人接出來那個地方

我媽常說

她老了也會在這

但是她不指望我會在這

她看到網絡上罵著農民

她自責沒給我更好環境

可是媽媽

這不是一個容易的問題

做錯的并不是那些農民

那些都是我的姊妹兄弟

可是媽媽

這不是一個容易的問題

做錯的并不是那些農民

對抗它 正視它 我需要勇氣

現在我已經快丟掉信仰

但沒有減少掉我的音量

他們都不認可我的力量

證明他直到我遍體鱗傷

那塊蛋糕 我想它經常性的

但是更討厭它 經常性的

我羨慕蘿卜說:“我需要錢”

我不夠真實 我太要面子

其實我需要很多的錢來

將我的自卑跟不安給掩埋

但我的尊嚴我不想給賤賣

做好事不成功 那我就變壞

我沒忘我是哪個

我怎會忘記我姊妹兄弟

我又能代表哪個

經常性陷入了自我懷疑

你來自街頭 什么是對抗 什么是借口

什么是資本 什么對抗資本

什么時候這么討厭街頭詩人

我的意識 出生就帶給我的

像釘子 一樣又困住我的

他沒有聲音 也沒有倒影

他們是孤獨的 他們在那兒

……

四十多年前,精英們用傷痕文藝訴說自己遭遇的“不公”;而今,勞動者的子弟們,也終于開始用文藝作品記錄他們的父輩遭遇的真正的“傷痕”。例如十多年前的那首《殺死那個石家莊人》,又如這首《工廠》。

對于筆者這樣的河南農家子弟而言,《工廠》的歌詞太上頭了,MV的場景太熟悉不過了。

《工廠》是底層的哭聲,是時代的眼淚;《工廠》在為底層發聲,在為河南人發聲,而河南人似乎早就是底層中的底層、底層都會去歧視的底層……

然而,正如《工廠》訴說的“做錯的并不是那些農民”。在這個時代“河南人”名聲在外,河南人被歧視,錯的并不是河南人,更不是河南的農民!

底層歧視更底層,大抵只是底層為了尋找一些自我慰籍——“還有人比我混的更慘”;所以,在笑貧不笑娼的年代,嘲笑河南人,某種程度上不過是在嘲笑貧窮。

尚有四千萬農村人口的河南,有兩千五百萬農民工,為了生存,他們除了去工地,就只能去工廠,而且大部分是去省外的工廠。

然而,河南的貧窮并非天生的,河南的農民并非天生就要到長三角、珠三角的工廠去打工的。且不說我們“祖上曾經闊過”,就說四十多年前,我們父輩的年代,河南也曾榮光過。

-1-

20余年前筆者還在上大學,某個暑假回家鄉河南做社會調查,去到了曾經是中國“四大紡織工業基地”的鄭州紡織工業基地、曾經是亞洲規模最大的開封火柴廠、曾經躋身國內四大的開封聯合收割機廠、曾經聞名世界的洛陽東方紅廠、軸承廠以及礦山機械廠等老國企下崗工人社區,聽老工人講自己的輝煌與血淚……

對于這樣的情形,筆者并不完全陌生。即便如筆者的家鄉——豫南的一個偏遠小縣城,九十年代以前還有化肥廠、機械廠、水泥廠、食品廠;筆者兒時最喜歡的就是縣食品廠產的月餅、糖果、冰棍……后來,這個縣城成了純“綠色”的農業縣——當然也成了貧窮、落后的代名詞。

作為中華文明的發源地,河南省在歷史上的輝煌地位是有目共睹的。然而,至元代之后歷代都城的外遷,而中原作為兵家必爭之地在朝代更迭之時又頻繁飽受戰亂之苦,特別是近代以后殖民者強加給中國的門戶開放和工業殖民,使得深處內陸的河南地位一落千丈。

新中國成立前,常年的戰亂使得河南經濟凋敝,現代工業基本空白,基礎十分薄弱。1949年,河南除了生產極其少量的紗、布、火柴、卷煙和原煤、電力等以外,其他工業則是一片空白。這樣的情況雖然是新中國面臨的普遍狀況,但相比東南沿海、京津、東北,河南在現代工業文明面前的落后狀況表現得尤為極端。

-2-

新中國成立后,河南進行了為期三年的國民經濟恢復建設工作,沒收官僚資本主義工業企業為國有工業,對日漸衰落的民族資本主義工業和個體手工業生產實施了社會主義改造。

新中國成立初期,為應對沿海企業所面臨的美蔣經濟封鎖與軍事轟炸威脅,也為了改變舊中國留下的極其不合理的經濟布局及經濟結構,縮小東西部地區的差距,毛主席作出了沿海工業內遷的偉大決策,河南成了內遷工業的主要遷入地,由此真正開啟了河南省現代化和工業化的歷史篇章。

1949年至1957年間,上海、江浙等地內遷河南的紡織工廠17家、印刷工廠7家、卷煙廠4家、火柴廠3家,此外還有搪瓷制品、榨油、糖果、食品、鐵鋪、機械制造等輕工為主的工廠多家,主要遷往鄭州、開封、洛陽、新鄉等地。此輪工廠內遷不僅快速發展了河南經濟、滿足了人民群眾生活所需,更重要的是開啟了河南的工業化進程,帶來了大量的機器設備和技術人員,促進了技術人才的培養、為進一步的技術革新奠定了基礎,同時也迅速地解決了舊中國留給河南的失業和民生凋敝問題。

“一五”期間,蘇聯援建的“156項工程”,河南省也成了照顧的重點,電力、機械制造、有色金屬、煤炭和軍工等領域10個重點工業項目落戶河南,僅洛陽就落戶了7個項目,其中除了鼎鼎大名的改變了舊中國沒有拖拉機工業歷史的“一拖”(東方紅拖拉機廠),還有焦裕祿曾經供職的洛陽礦山機械廠;此外需要指出的是,全國“156項工程”中機械工業僅占24項,但其中就有4項落戶洛陽。

“一拖”廠區大門

毛主席參觀洛陽軸承廠生產的軸承

1960年中蘇關系破裂,蘇聯單方面撕毀合同、撤走對河南各項工程的援助,河南人民充分發揚獨立自主、自力更生、艱苦奮斗的精神,到1969年,河南的上述10項工程全部建設完成并投產。

新中國工業發展史上,最大的拖拉機制造廠(3.4萬人)、最大的軸承廠(2.1萬人)、最大的礦山機器制造廠(1.9萬人)、最大的銅加工廠(1.2萬人)、最大的高速船用柴油機廠(0.69萬人)、最大的耐火材料廠(0.43萬人)、最大的玻璃廠(0.98萬人),均誕生在這里。

1959年1月焦裕祿與洛陽礦山廠工人合影

當來自東北和上海的建設者們在洛陽澗河以西,為新中國的重點項目揮汗如雨時,在距離洛陽100多公里之外的鄭州,另一群來自全國各地的建設者們則投身到另一個領域——紡織。

原鄭州市紡織工業局計劃處處長陳素珍回憶了當時的場景:

“當年我剛來鄭州的時候,整座城市可以說百廢待興,解放初的鄭州西郊到處是亂墳土崗,風起黃沙滾滾,下雨滿地泥,交通極不方便。1953年各路建設大軍陸續來到這里,當時的建設人員中有老紅軍、地委書記、縣長和許多農村干部。他們從上海、武漢、青島、江蘇等地的紡織戰線調來大批工人、干部、工程技術人員。當時的條件非常艱苦,沒房子住就搭席棚、睡地鋪,吃飯沒桌凳就蹲在地上吃。”

正是靠著這樣的創業激情,在鄭州西郊一萬畝的土地上,英雄的創業者們以一年一個廠的速度建立起了當時乃至此后30年的鄭州支柱產業——紡織業,讓工業曾經完全為零的鄭州一舉躋身全國四大紡織工業基地。

鄭州國棉三廠細紗車間

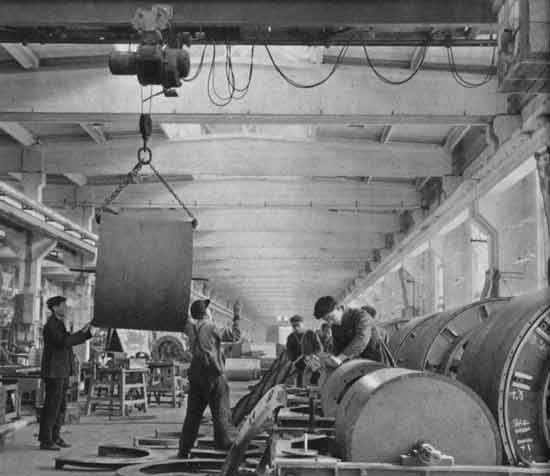

鄭州紡織機械廠裝配車間

在電力匱乏的年代,火柴作為重要的輕工業產品在新中國成立之后得到迅速發展。1949年10月,開封火柴廠建成投產;其后,上海中國火柴股份有限公司在完成社會主義改造后將部分資產內遷鄭州創建鄭州中國火柴廠,1955年,開封火柴廠與鄭州中國火柴廠合并,成立了亞洲規模最大的開封火柴廠。1956年安陽火柴廠成立,此后開封和安陽兩廠一直是輕工業部在河南省的火柴定點企業。

1959年,作為中國農業機械制造行業骨干企業的開封聯合收割機廠開始籌建。(筆者20年前曾經在早已破敗的場區,聽老工人講當時的建設激情:適逢大躍進,當地的工人、農民就是靠著鐵鍬、手推車,不舍晝夜、奮力建設,10個大型現代化生產車間和兩個工部在一萬多平米的土地拔地而起。1969年,開封聯合收割機廠完全自行設計研制的HQ型紅旗牌自走式谷物聯合收割機在廣交會上亮相;年產900~1700臺大型聯合收割機發往全國的人民公社。然而分田單干之后,聯合收割機失去了用武之地,開封聯合收割機廠最終在90年代走入了破產的境地。)

在發展鄭汴洛(鄭州、開封、洛陽)工業帶的同時,以日化工業為代表的一大批輕工工廠在北到安陽、南到信陽的地級城市建立。由此形成了以鄭汴洛工業帶為軸心、輕重工業比重恰當、地理分布均衡的比較合理的河南省工業布局。

-3-

1964年,為了應對復雜嚴峻的國內外局勢,進一步調整失衡的東西部工業布局,毛主席決策上馬三線建設,河南省再次迎來了工業大發展的良機。

1964年至1983年間,河南在京廣鐵路以西的豫西山脈的縱深地區開展了轟轟烈烈的大、小三線建設。河南小三線建設始于1965年,到1970年基本全部建成,規劃了13個軍工項目以及各類交通、通訊項目和戰略儲備庫;1967年,河南開始大三線建設,形成了以南陽為中心的大口徑火炮生產加工基地、以濟源為中心的高炮生產基地,以及以洛陽為中心的軍工科研生產中心和焦作為中心的軍工協作基地,并配套建設有電力、能源、交通等重大項目。

人去樓空的三線廠區

從1966年到1978年,國家在豫西地區沿焦枝鐵路投入興建的三線工業,加強了河南冶金、煤炭、電力、機床工業的實力,建設了200多個大中型骨干項目,如焦枝鐵路、鄭州鋁工業基地、洛陽玻璃廠、豫西軍工項目等。此時,電力工業、化學工業、建材工業、日用輕工業都有了一定發展,從東北和沿海又遷來了一些骨干企業,填補了河南省工業的諸多空白。

毛澤東時代的新中國通過技術轉移與設備搬遷等方式實施的三線建設,不僅使河南一舉成為國家重要的兵器工業基地、鞏固了國防安全,更重要的是其所帶來的產業帶動效應,促進了河南經濟的快速增長和工業化、交通運輸的飛速發展,改善了省內工業化布局,改變了豫西山區的落后面貌,極大地提高了當地農民的物質文化水平,促進了農業人口向工業人口的轉化,為當地帶來了交通、醫療、文化娛樂等方面的便利。

-4-

偉大的河南人民在農業合作化運動中涌現出了新鄉七里營、安陽紅旗渠這樣一大批先進典型,其后,毛主席暢想的“社隊企業”模式在河南異軍突起,形成了毛澤東時代河南工業化和現代化發展的第三輪高潮。

從1966年到1978年期間,地方“五小工業”(小鋼鐵廠、小煤礦、小化肥廠、小水泥廠、小機械廠)和“社隊企業”成了河南工業發展的亮點。

例如,上世紀五六十年代,為了發展經濟,濟源依靠農業發展積累資金,結合本地資源,逐步辦起了一批為農業生產服務的小煤礦、小冶煉、小電力、小建材、小化肥等“五小工業”。也正是有了這些“五小工業”作為基礎,經過六十多年的發展,才有了如今的豫光金鉛、濟源鋼鐵、萬洋、金利、金馬、恒通等一批濟源本土制造企業。

位于鞏義和偃師交界的回郭鎮,處于邙嶺和嵩山夾縫之中,伊洛河穿境而過,在古代,因獨特的地形地貌,回郭鎮南嶺十年九旱、北灘十年九澇,環境之惡劣不言而喻。五十年代末在人民公社制度下,回郭鎮開始興辦“五小工業”,與濟源的“五小工業”不同,回郭鎮上馬了炸藥廠、機械廠、工藝美術廠等,重新構建起特殊時期的工業體系;六十年代末,回郭鎮以生產小件農具、解放式水車、雙鏵犁起家的機械廠,相繼開發出脫粒機、收割機等農機產品,并衍生出變壓器廠……

1975年10月11日,回郭鎮的事跡被毛主席圈閱上了《人民日報》:

報道寫到:

“公社必須辦工業,公社能夠辦工業。公社辦工業不僅可以促進農業大上快上,加快實現農業現代化,而且有利于充分發揮人民公社‘一大二公’的優越性,為逐步從三級所有制過渡到公社所有制創造條件,這對于逐步縮小三大差別,加強工農聯盟,鞏固無產階級專政有著深遠意義。”

經過上述發展過程,到改革開放前,整個河南工業產品的主要指標居全國中上游水平,特別在機械、冶金、平板玻璃、大中型拖拉機、農用化肥等行業均居于全國前列。同時,隨著制造業門類逐步配套齊全,技術裝備水平的不斷改善和提高,河南省擁有了一批具有現代化水平的新的技術裝備企業,并能采用新材料、新工藝、新技術進行生產。

上面這些也只是簡單地提一提河南在新中國前三十年的發展史,一部波瀾壯闊的河南工業史、無數可歌可泣的感人故事,是足夠寫成一本厚厚的大書的。

后面的事,筆者就不用多說。起先沒掉的是,是隨人民公社一起消亡的社隊企業,繼而是縣級到鎮級的五小工業,然后就是無數國企工人一磚一瓦建立起來的國之重器……

以鄭州為例,經濟效益最好的1981年,鄭州僅棉紡路上的5家國棉廠一年生產的棉布就可供1億人口每人做一套衣服,實現利稅3.3億元,占同期鄭州市全部地方財政收入的70%。到1990年,鄭州6家棉紡企業率先處于停產半停產狀態,1995~1997年,鄭州棉紡行業連續虧損累計1.6億元,其后就迎來了破產改制和下崗潮……

河南說唱之神的家鄉焦作同樣不例外,毛澤東時代以焦作為中心建立的軍工協作基地,到80年代就逐漸被廢棄,剛剛開啟的現代化進程被打斷。

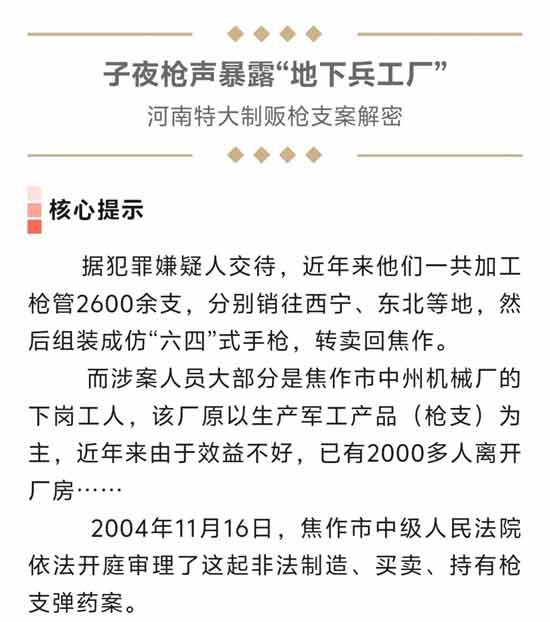

然而,世人對這一切并不熟悉。頗為諷刺的是,因為這個歷史的“遺產”,焦作曾在世紀初出過一次名,那就是發生在河南焦作的“地下兵工廠”案。

截圖自“焦作中院”公眾號

河南說唱之神把《工廠》發布到B站之后,引來了“焦作廣播電視臺”的評論:

現在這條評論已經因為網友的抨擊刪除了,不過這條評論卻讓《工廠》MV的意境又高了一層。

筆者也好奇:焦作已經是青山綠水了,MV難道拍攝于十幾年前?曾經的軍工基地,而今淪落到要發展鄉村旅游業討口飯吃?

傷痕不是無緣無故來的。關于河南人的這段歷史,不應該被后人忘記。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號