編者按

保馬今日推送李晨老師的《民眾、民族—國(guó)家與犧牲者——魯迅的〈藥〉及其他》一文。在魯迅名篇《藥》的解讀中,存在一些固化的模式,如小說(shuō)結(jié)尾處關(guān)于“花環(huán)”的“曲筆”。李晨老師通過(guò)重回文本細(xì)節(jié),探究“革命者的悲哀”和“群眾的愚昧”所組成的二元關(guān)系中更為復(fù)雜的意涵。李老師指出,《藥》不僅經(jīng)由“曲筆”勾畫出民眾的樸素情感及聯(lián)合的可能,小說(shuō)本身便可視為魯迅民族—國(guó)家觀的一種文學(xué)表達(dá)。而小說(shuō)中作為整個(gè)場(chǎng)景見證者的烏鴉,其最后那“一聲大叫”,不僅凸顯出作為一種“行動(dòng)”的《藥》的寫作,更展現(xiàn)了魯迅對(duì)犧牲者的責(zé)任以及作為幸存者的使命。而通過(guò)發(fā)聲,烏鴉向世界和世人揭示出歷史的真相,更將新的可能傳遞出來(lái)。魯迅始終以向下的眼光感知地火的存在,并在時(shí)代和社會(huì)的變化中及時(shí)調(diào)整自己的思想。正因如此,《藥》才真正傳達(dá)出普通民眾的樸素情感與力量,并寫出這力量是形成聯(lián)合的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),在“曲筆”和“陰冷”之中為“革命尚未成功”的“華夏”添了一抹微光。

引 言

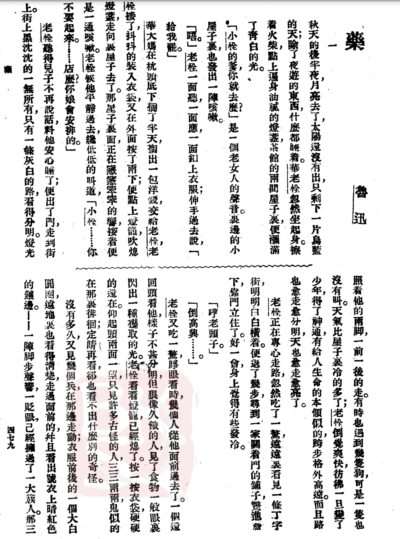

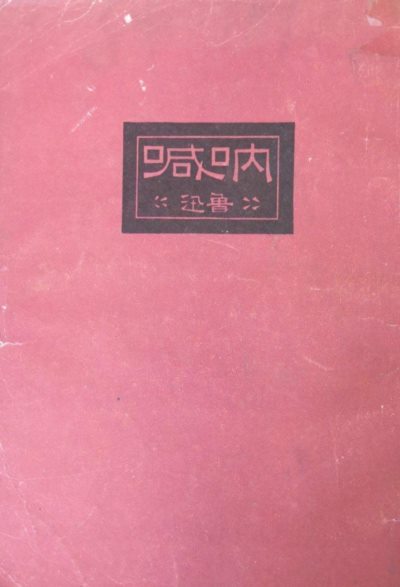

1919年4月25日,魯迅完成短篇小說(shuō)《藥》。1923年8月,《吶喊·自序》在《晨報(bào)·文學(xué)旬刊》登載,同月《吶喊》集由新潮社出版。《吶喊·自序》提供了一個(gè)對(duì)《藥》的解釋路徑:“但既然是吶喊,則當(dāng)然須聽將令的了,所以我往往不恤用了曲筆,在《藥》的瑜兒的墳上平空添上了一個(gè)花環(huán),在《明天》里也不敘單四嫂子竟沒(méi)有做到看見兒子的夢(mèng),因?yàn)槟菚r(shí)的主將是不主張消極的。”[1]寥寥數(shù)語(yǔ),雖只提及小說(shuō)結(jié)尾,卻對(duì)理解整個(gè)文本的題旨產(chǎn)生了重要影響。

魯迅《藥》,《新青年》1919年第6卷第5期

1935年3月,為《中國(guó)新文學(xué)大系》小說(shuō)二集撰寫的序言中,魯迅再次提及《藥》的結(jié)尾:“《藥》的收束,也分明的留著安特萊夫(L. Andreev)式的陰冷。”[2]同年七月,李長(zhǎng)之在《魯迅批判》中說(shuō):“《藥》是一篇沒(méi)有毛病的好作品,假如結(jié)束不那么潦草。”在他看來(lái),結(jié)尾的“潦草”使“好作品”成了“失敗”之作[3]。

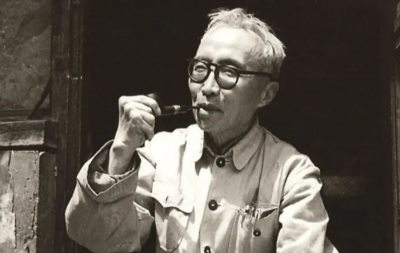

李長(zhǎng)之(1910—1978)

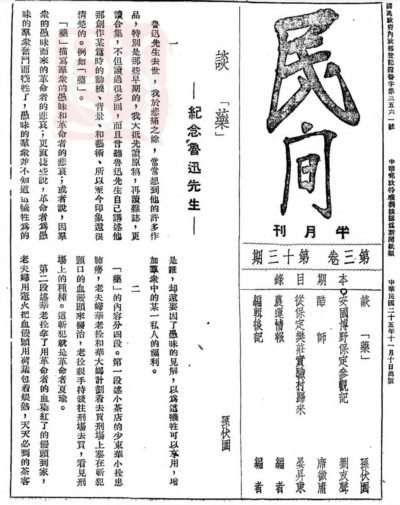

1936年10月19日,魯迅逝世。孫伏園很快發(fā)表紀(jì)念文章《談〈藥〉》,在文章開頭就說(shuō):

《藥》描寫群眾的愚昧和革命者的悲哀;或者說(shuō),因群眾的愚昧而來(lái)的革命者的悲哀;更直接些說(shuō),革命者為愚昧的群眾奮斗而犧牲了,愚昧的群眾并不知道這犧牲為的是誰(shuí),卻還要因了愚昧的見解,以為這犧牲可以享用,增加群眾中的某一私人的福利。[4]

似乎專門針對(duì)李長(zhǎng)之的評(píng)判,孫伏園在文章結(jié)尾處特意強(qiáng)調(diào)“魯迅先生的花環(huán)放的合理”,因?yàn)槠鋾r(shí)尚年幼的魯迅曾去“瞻禮過(guò)秋先烈的白木棺材”,而“夏瑜兩個(gè)字顯然是從先烈秋瑾這名字來(lái)的”[5]。

從此以后,對(duì)《藥》的解讀基本都以李長(zhǎng)之、孫伏園的思路和結(jié)論為參照而延伸,只不過(guò),多數(shù)觀點(diǎn)更傾向于孫伏園,認(rèn)為《藥》是一篇反映辛亥革命前“革命脫離群眾,群眾不理解革命”[6]的小說(shuō),整體氛圍憂憤沉郁,只在篇末人為地涂上了一絲亮色。解讀的分歧則始終聚焦于給夏瑜墳上添那一圈花環(huán)是否合理,以及烏鴉究竟象征什么。

孫伏園《談〈藥〉——紀(jì)念魯迅先生》,《民間》1936年第3卷第13期

20世紀(jì)50年代初,周作人在《〈吶喊〉衍義》中說(shuō):“秋瑾為了革命犧牲生命,同志當(dāng)然尊敬她,但墳上擱花環(huán)的事也不會(huì)有,著者在序文說(shuō)明是用了曲筆,叫人不要太感覺(jué)到寂寞,從事實(shí)上來(lái)講這也是不可能的事,因?yàn)猷l(xiāng)下吊祭用花圈大概還是二十年來(lái)的事情,就是在現(xiàn)今要想找一個(gè)紅白的鮮花環(huán),恐怕也還不容易吧。”[7]周作人以徹底寫實(shí)的原則衡量小說(shuō)情節(jié)的設(shè)置,確有偏頗。孫伏園的想法恰與其相反:“事實(shí)上,一個(gè)革命者的墳頭有著瞻仰禮拜的人也很合理。如果我們把夏瑜認(rèn)作秋先烈,那么,吳芝瑛、徐寄塵幾位似乎都去過(guò),各地學(xué)生也有偷偷結(jié)隊(duì)前往的,我自己那時(shí)雖只十三歲,也曾到府山腳下來(lái)瞻禮過(guò)秋先烈的白木棺材。如果花環(huán)只是象征也有親屬以外的人上墳,那么我敢相信,夏瑜的墳頭祭掃者決不會(huì)只有夏四奶奶一個(gè)人。”[8]從孫伏園更切己的敘述來(lái)看,無(wú)論確有其事,還是文學(xué)想象,夏瑜墳頭的花環(huán)既應(yīng)于情,也合乎理。

魯迅《吶喊》新潮社1923年初版本

若追根究底,“紅白的花”之合理性遭遇挑戰(zhàn)或消解均緣于魯迅自供的“曲筆”,其外在的人為性因作者的自述被放大為爭(zhēng)議的焦點(diǎn),容易讓人忽視花環(huán)本身的內(nèi)在多義性。花環(huán)固然是對(duì)革命者的祭奠,但卻“不很精神”,“不很精神”的原因是“沒(méi)有根,不像自己開的”[9]。“不像自己開的”暗含著雙重含義,既可理解為花環(huán)是他人所放,以表敬意,所以“倒也整齊”;也可理解為,離土無(wú)根的花環(huán)正如晚清以降的啟蒙和辛亥革命,即便“整齊”,看似成功,但對(duì)民眾而言只是外在的行動(dòng)和事件,不是自己開花結(jié)果,并未根植于內(nèi)在的主體覺(jué)悟。因此,憑空添加的花環(huán)便是魯迅有意應(yīng)和“將令”的外在表達(dá),其中也包含了他對(duì)啟蒙與革命的內(nèi)在反思。

然而,《藥》中就只有留存的“陰冷”和刻意的亮色,而沒(méi)有一絲真正的希望嗎?如果我們承認(rèn)創(chuàng)造了“人血饅頭”這一經(jīng)典意象的《藥》是沉痛的反思之作,就應(yīng)進(jìn)一步追問(wèn)——在“革命者的悲哀”和“群眾的愚昧”所組成的二元關(guān)系中,除了對(duì)啟蒙-革命的緊迫性有所表現(xiàn)外,是否還存在更復(fù)雜的意涵?一般來(lái)說(shuō),魯迅的反思不會(huì)凝固于悲觀絕望的既成現(xiàn)狀,而是以之為起點(diǎn),在看似無(wú)路之處,以獨(dú)特的思想方法開辟出寓言或預(yù)言式的社會(huì)歷史空間。這類表達(dá)即便不在意識(shí)層面,也往往會(huì)經(jīng)由一些看似無(wú)意的細(xì)節(jié)有所展露。因此,我們需要重新回到文本細(xì)節(jié),以推進(jìn)《藥》的解讀,挖掘更有深度的闡釋空間。

一、民眾:“曲筆”的內(nèi)涵與聯(lián)合的可能

在夏瑜被殺害、小栓病亡后的第一個(gè)清明,天氣“分外寒冷”,華大媽“天明未久”就去“西關(guān)外靠著城根”的墓地給小栓上墳了。老來(lái)喪子的悲慟使她“哭了一場(chǎng)”,“化過(guò)紙”以后,就“呆呆的坐在地上;仿佛等候什么似的,但自己也說(shuō)不出等候什么”。“三步一歇的走”著的夏四奶奶也早早來(lái)上墳了,當(dāng)她看見“華大媽坐在地上看他,便有些躊躇,慘白的臉上,現(xiàn)出些羞愧的顏色”。華大媽趕早應(yīng)是為了回去張羅茶館生意,可夏四奶奶為什么也這么早來(lái),且發(fā)現(xiàn)華大媽看自己時(shí)要“躊躇”而“羞愧”?個(gè)中緣由就在夏瑜身上。

荀子《禮論》載:“刑余罪人之喪,不得合族黨,獨(dú)屬妻子,棺槨三寸,衣衾三領(lǐng),不得飾棺,不得晝行,以昏殣,凡緣而往埋之,反無(wú)哭泣之節(jié),無(wú)衰麻之服,無(wú)親疏月數(shù)之等,各反其平,各復(fù)其始,已葬埋,若無(wú)喪者而止,夫是之謂至辱。”[10]小說(shuō)雖未交代清廷以何種罪名處死夏瑜,但他無(wú)疑屬“刑余罪人”之身,且非一般意義上的罪犯,而是所謂“亂黨”。查《大清律例》,刑律門賊盜類第一條“謀反大逆”曰:“凡謀反(不利于國(guó),謂謀危社稷)及大逆(不利于君,謂謀毀宗廟、山陵及宮闕)但共謀者,不分首、從(已未行)皆凌遲處死。”“謀反”“謀大逆”和“謀叛”為清律“十惡”頭三條[11]。按律,夏瑜/秋瑾當(dāng)受凌遲之刑,但此種刑罰已在1905年晚清新政中廢止,據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)女性遭斬首已十分罕見,其酷烈絕不亞于凌遲[12]。

小說(shuō)沒(méi)有描寫夏瑜發(fā)喪時(shí)的具體情況,但“親戚本家早不來(lái)了”。夏四奶奶不曉得兒子是革命黨,更不了解他為什么要革命,要“革”誰(shuí)的“命”,但她知道兒子是死刑犯,除去被大辟而亡,還要在服喪禮制上承受“至辱”。結(jié)合文本內(nèi)外的隱晦信息,可以想象,夏四奶奶獨(dú)行于上墳之路前的日子一定萬(wàn)般苦楚。她本已寡居,又遭老來(lái)喪子的沉重打擊,發(fā)喪之時(shí),被“至辱”所限,作為母親甚至沒(méi)有權(quán)利痛哭一場(chǎng),親戚朋友則不能、也不敢來(lái)吊喪。倘是一般殺人越貨的死刑犯,或許親屬能從這類禮制規(guī)約中、從社會(huì)人情的避而遠(yuǎn)之中,感受到一種譴責(zé)和罪感,從而產(chǎn)生懲戒效果。然而,夏瑜非同一般,他是老舊中國(guó)的覺(jué)醒者,是身先士卒的犧牲者,是倒在反動(dòng)屠刀下的革命者;對(duì)清廷來(lái)說(shuō),夏瑜“十惡不赦”,若論救國(guó)救民,夏瑜則是舍生忘死的烈士。而烈士的母親卻要在其子所救的國(guó)民中間受白眼、遭冷遇、被疏離和羞辱;更有甚者,像發(fā)生在茶館中的情形那樣,領(lǐng)受“賤骨頭”“發(fā)了瘋”之類激烈的詛咒。夏四奶奶和《藥》里“潮一般向前趕”著圍觀行刑的民眾同屬被壓迫者,卻在統(tǒng)治階級(jí)所生產(chǎn)的意識(shí)形態(tài)和文化的鉗制下彼此隔絕,墳場(chǎng)中間那條“貪走便道的人,用鞋底造成的,但卻成了自然的界限”的小路,隱喻了這種受苦人之間的隔絕,“貪走便道”正是對(duì)禮俗和法律不假思索的接受、認(rèn)同。

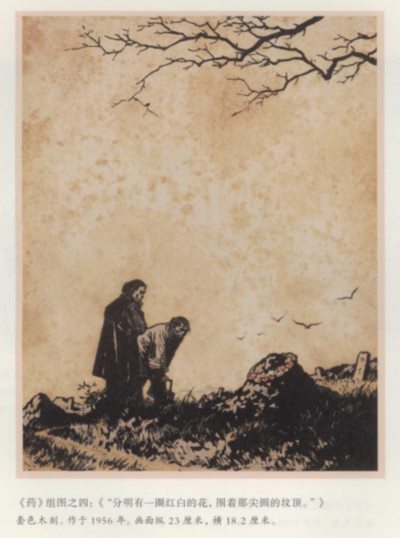

趙延年繪《藥》木刻插圖

犧牲之外的“至辱”被魯迅強(qiáng)烈地感受到了,他用夏四奶奶的趕早上墳、避人耳目,用避無(wú)可避的“躊躇”和“羞愧”再現(xiàn)了老人的困窘。然而,這一切又在華大媽“跨過(guò)小路”的那一刻有了些許不同。“呆呆的坐在地上”的華大媽,看到夏四奶奶“排好四碟菜,一碗飯,立著哭了一通,化過(guò)紙錠;心里暗暗地想,‘這墳里的也是兒子了’”。華大媽應(yīng)是根據(jù)站著哭做出了判斷,倘是父母或丈夫,理應(yīng)跪著哭。接著,她又看到,“那老女人徘徊觀望了一回,忽然手腳有些發(fā)抖,蹌蹌踉踉退下幾步,瞪著眼只是發(fā)怔。華大媽見這樣子,生怕他傷心到快要發(fā)狂了;便忍不住立起身,跨過(guò)小路”。“傷心到快要發(fā)狂”正是華大媽自己的體驗(yàn),在“這墳里的也是兒子了”的判斷后,她推己及人,又從夏四奶奶的神態(tài)和動(dòng)作推測(cè)對(duì)方必定也是悲從中來(lái)、痛不欲生;“忍不住”是身不由己的狀態(tài),華大媽的內(nèi)心被深切的同情驅(qū)使著,表現(xiàn)在外部行動(dòng)上是跨過(guò)了墳場(chǎng)中分隔著死刑犯和窮人的那條小路。兩位母親雖然也存在著看與被看的關(guān)系,但華大媽在強(qiáng)烈的同情的作用下,無(wú)須刻意,一步就“跨越”了禮俗和律法的界限,打破了這層關(guān)系。這時(shí)沒(méi)有看客,也沒(méi)有被看者,只有基于母親的身份和喪子之痛而來(lái)的聲息相通的情感。

但夏四奶奶的發(fā)抖和發(fā)怔,卻并非僅如華大媽所推想的,由巨大的哀痛所致,而是徘徊觀望時(shí)看到了那一圈花環(huán)。即便華大媽已跨過(guò)小路,夏四奶奶的“眼睛仍然向上瞪著”,可見震驚之強(qiáng)烈。她指引著華大媽也去看,于是,華大媽看到那“一圈紅白的花”,“不覺(jué)也吃一驚”。兩位母親一起“明白看見”:“花也不很多,圓圓的排成一個(gè)圈,不很精神,倒也整齊。”這時(shí),“華大媽忙看他兒子和別人的墳,卻只有不怕冷的幾點(diǎn)青白小花,零星開著;便覺(jué)得心里忽然感到一種不足和空虛,不愿意根究”。回看華大媽給小栓燒過(guò)紙錢后呆坐原地,“仿佛等候什么似的,但自己也說(shuō)不出等候什么”,或可推斷她所等候的是小栓的亡靈能向她顯現(xiàn)些什么,這原是生者面對(duì)陰陽(yáng)兩隔的死者時(shí)最強(qiáng)烈的期待。她大概也明白等候的渺茫,卻又不愿立即撲滅這無(wú)告的希冀。當(dāng)華大媽在夏瑜的墳頭看到了花環(huán),觀望對(duì)比之后“忽然感到一種不足和空虛”。“不足和空虛”是由于小栓的墳頭并無(wú)異象,也并未傳遞出什么逝者的消息,她的等待原本很微末,在花環(huán)的刺激下忽而騰躍起來(lái),卻又迅速落空,她無(wú)從根究也不愿根究。小栓是病死的,亡魂能否顯靈對(duì)華大媽來(lái)說(shuō)只是一個(gè)模糊朦朧的混沌念想,并不構(gòu)成執(zhí)念。

面對(duì)花環(huán)帶來(lái)的震驚,與看向旁邊的華大媽不同,夏四奶奶“又走近幾步,細(xì)看了一遍”,要去根究一番。她沒(méi)有跟華大媽討論花環(huán)的由來(lái),卻也道出了后者心中的困惑,開始“大聲”地解開花環(huán)的疑團(tuán):“瑜兒,他們都冤枉了你,你還是忘不了,傷心不過(guò),今天特意顯點(diǎn)靈,要我知道么?”對(duì)幾乎一無(wú)所知的夏四奶奶來(lái)說(shuō),夏瑜死得不明不白,她只得到了一個(gè)死的結(jié)果和一座新墳,于是,被禮制和冷眼壓抑的情感,在花環(huán)的激發(fā)之下,化為不甘的執(zhí)念,脫口而出。她相信夏瑜是冤死的,地下的亡魂是要顯靈申冤的;她也相信,她所不知道的,“天都知道”,她詛咒報(bào)應(yīng)的到來(lái),希望那只烏鴉飛上墳頂,給予確證,讓夏瑜安息。在這個(gè)意義上,夏四奶奶所要根究的并不是花環(huán)本身,不明就里的老母親也不可能把花環(huán)理解為夏瑜的同志所表達(dá)的緬懷與敬意,她要根究的是花環(huán)所昭示的地下冤屈和天上果報(bào)能否顯于人間,這也是悲苦無(wú)告的夏四奶奶所依憑的唯一念想。可惜,烏鴉“鐵鑄一般站著”,沒(méi)有任何回應(yīng),夏四奶奶的聲音也變?yōu)榘l(fā)抖的游絲,“在空氣中愈顫愈細(xì),細(xì)到?jīng)]有”。魯迅不愿意用廉價(jià)、輕巧的神秘主義給夏四奶奶和讀者任何虛幻的安慰。

跨過(guò)小路的華大媽實(shí)則遭遇了比單純的同病相憐更復(fù)雜、更沉重的一場(chǎng)相遇。她跟夏四奶奶一起站在夏瑜的墳前,一起凝視花環(huán),共同震驚、疑惑,并在自己無(wú)從根究之時(shí),籠罩在夏四奶奶聲淚俱下的根究中。她為著母親之間共通的悲戚來(lái)到夏四奶奶身旁,卻經(jīng)歷了對(duì)夏瑜之死高度聚焦的凝視,在更深刻的層面上見證、共享了夏四奶奶的執(zhí)念。直到“許多的工夫過(guò)去了;上墳的人漸漸增多,幾個(gè)老的小的,在土墳間出沒(méi)”,方才以更多窮苦人的涌入,以普遍化的底層悲苦,讓華大媽從凝視性場(chǎng)景中抽身,她“不知怎的,似乎卸下了一挑重?fù)?dān)”。帶著單純的同情心試圖安慰夏四奶奶的華大媽是不必背負(fù)重?fù)?dān)的,重?fù)?dān)只能來(lái)自花環(huán)所牽連的一系列根究,這才是“曲筆”更深層的意涵。或者說(shuō),沒(méi)有“跨過(guò)小路”這個(gè)行動(dòng),沒(méi)有“重?fù)?dān)”這個(gè)細(xì)節(jié),僅有“一圈紅白的花”不足以呈現(xiàn)魯迅對(duì)“將令”的領(lǐng)會(huì)。

這次意外的凝視對(duì)華大媽來(lái)說(shuō)是瞬時(shí)性的,然而,被卸下的重?fù)?dān)畢竟一度背負(fù)在人物心中,花環(huán)是無(wú)解的,過(guò)程所顯現(xiàn)的意義比答案更重要。對(duì)夏四奶奶來(lái)說(shuō),她無(wú)法放過(guò)自己所執(zhí)念的根究,直到“遲疑了一刻,終于慢慢地走了”,依然“自言自語(yǔ)的說(shuō):‘這是怎么一回事呢?……’”。最終,卸下的重?fù)?dān)與走不出的執(zhí)念并立,兩位白發(fā)母親相攜而歸的意義表明,失去小栓的華大媽所指示的民眾的凄苦與失去夏瑜的夏四奶奶所影射的革命者的冤魂同在。經(jīng)過(guò)了凝視與根究,她們的相互扶持在魯迅筆下曲折地表達(dá)了民眾與革命者從更內(nèi)在的方向上悲歡相通的基礎(chǔ)。

在小說(shuō)中,華大媽和夏四奶奶都不占據(jù)全知視角,但作者和讀者都明白夏瑜之死的意味。夏瑜的犧牲指向革命的失敗,但這并不說(shuō)明犧牲是無(wú)價(jià)值的。它的意義當(dāng)然不是以血祭奉獻(xiàn)于小栓的人血饅頭,照見愚昧和殘忍,而是以革命者啟蒙的方式告訴牢頭“這大清的天下是我們大家的”,如此落下的“笑柄”又通過(guò)反革命者的講述和麻木民眾的附和讓革命的理念得以廣泛傳播。然而,夏瑜的犧牲如果僅從這個(gè)角度來(lái)再現(xiàn),令人沮喪,他對(duì)阿義的憐憫被視為發(fā)瘋,得不到任何理解與呼應(yīng)。小說(shuō)唯一的亮色“一圈紅白的花”,既不足以平衡失敗的革命所面對(duì)的黑暗現(xiàn)實(shí),也沒(méi)有達(dá)到魯迅此前所呈現(xiàn)出的對(duì)辛亥革命的思考深度。因此,對(duì)《藥》的解讀往往以最末一章為界呈現(xiàn)割裂狀態(tài):前面圍繞人血饅頭的情節(jié)設(shè)置與人物刻畫是成功的,后面為花環(huán)添加的曲筆則是潦草、失敗的,即便經(jīng)過(guò)孫伏園的闡釋,依然有差強(qiáng)人意的觀念化痕跡,其中欠缺的正是對(duì)結(jié)尾部分的細(xì)讀。

如果說(shuō)《狂人日記》是魯迅對(duì)晚清民初的啟蒙與革命進(jìn)行反思的綱領(lǐng)性文本,我們?cè)谄渲幸呀?jīng)看到他經(jīng)由社會(huì)結(jié)構(gòu)視野將民眾視為革命主體的初心[13],那么《藥》的第四章就以華大媽“忍不住立起身,跨過(guò)小路”,與夏四奶奶一起站在夏瑜的墳前,面對(duì)花環(huán)所經(jīng)歷的根究、凝視、背負(fù)重?fù)?dān)與相攜相扶,昭示了極為樸素的受苦人之間的共情與相通,禮制與律法被自然而然地舍棄,執(zhí)念與追問(wèn)被無(wú)意識(shí)地分擔(dān)。恰恰是這種非刻意性促成兩位母親相伴著踏上歸途,我們有理由將其視為普通民眾階級(jí)意識(shí)覺(jué)醒進(jìn)而與革命者走向聯(lián)合的情感基礎(chǔ)。

二、民族與國(guó)家:從《金鐵主義說(shuō)》和《中華民國(guó)解》說(shuō)起

《藥》不僅經(jīng)由“曲筆”在局部和細(xì)節(jié)處勾畫出民眾的樸素情感及聯(lián)合的可能,同時(shí)小說(shuō)也可視為魯迅民族-國(guó)家觀的一種文學(xué)表達(dá)。歷來(lái)對(duì)《藥》中“華”“夏”二姓的理解都是華夏一家,由此隱喻了整個(gè)“中華民族”。但在《藥》的寫作前史中,蘊(yùn)含著魯迅對(duì)民族-國(guó)家關(guān)系更深刻的思考。

楊度《金鐵主義說(shuō)》,《中國(guó)新報(bào)》1907年第5期

1907年1月,楊度發(fā)表《金鐵主義說(shuō)》。金鐵主義的核心觀點(diǎn),在幾個(gè)月前楊度創(chuàng)辦的《中國(guó)新報(bào)》中已經(jīng)披露:“吾人所欲建設(shè)之完全國(guó)家,乃為經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó),故吾人之主義乃世界的國(guó)家主義,即經(jīng)濟(jì)的軍國(guó)主義。以此主義,可以立國(guó)于世界而無(wú)不適故也。然欲成一經(jīng)濟(jì)的軍國(guó),則不可不采世界各軍國(guó)之制度,而變吾專制國(guó)家為立憲國(guó)家,變吾放任政府為責(zé)任政府。……故吾人以為國(guó)民未有自負(fù)責(zé)任之心,以改造責(zé)任政府耳,不然,何難之有。夫以責(zé)任之人民,改造責(zé)任之政府,是之謂政治改革。居今日而謀救中國(guó),實(shí)以此為至易至良之惟一方法。”[14]“經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó)”“世界的國(guó)家主義”“經(jīng)濟(jì)的軍國(guó)主義”等,是楊度基于英國(guó)社會(huì)學(xué)家甄克思(Edward Jenks)的人類社會(huì)發(fā)展三階段說(shuō)(謂“蠻夷社會(huì)”“宗法社會(huì)”“軍國(guó)社會(huì)”)而“創(chuàng)造”的新詞,在他看來(lái),甄克思的學(xué)說(shuō)是“一定不移之公例,無(wú)論何種社會(huì),而莫之能外者也”[15]。本著“不當(dāng)以理論決,而當(dāng)以事實(shí)決;又不當(dāng)以他日之事實(shí)決,而當(dāng)以今日之事實(shí)決”[16]的原則,楊度按其所認(rèn)識(shí)的現(xiàn)實(shí),以及對(duì)民族-國(guó)家基本原則的理解,提出為避免“以內(nèi)部瓜分之原因,而得外部瓜分之結(jié)果”,中國(guó)只能“就現(xiàn)有之君主立憲為宜,而以滿漢平等、蒙回同化,以實(shí)行國(guó)民統(tǒng)一之策”,因?yàn)?ldquo;吾人之所問(wèn)者,不在國(guó)體而在政體,不爭(zhēng)乎主而爭(zhēng)乎憲”[17]。在《金鐵主義說(shuō)》中,他有如下總結(jié):

中國(guó)云者,以中外別地域之遠(yuǎn)近也。一民族與一民族之別,別于文化。中華云者,以華夷別文化之高下也,即此以言,則中華之名詞,不僅非一地域之國(guó)名,亦且非一血統(tǒng)之種名,乃為一文化之族名。故春秋之義,無(wú)論同姓之魯衛(wèi),異姓之齊宋,非種之楚越,中國(guó)可以退為夷狄,夷狄可以進(jìn)為中國(guó)。專以禮教為標(biāo)準(zhǔn),而無(wú)有親疏之別。其后,經(jīng)數(shù)千年混雜數(shù)千百人種,而其稱中華如故。以此推至,華之所以為華,以文化言,不以血統(tǒng)言,可決知也。故欲知中華民族為何等民族,則于其民族命名之頃而已。含定義于其中,與西人學(xué)說(shuō)擬之,實(shí)采合于文化說(shuō),而背于血統(tǒng)說(shuō)。華為花之原字,以花為名,其以之形容文化之美,而非以之狀態(tài)血統(tǒng)之奇。此可于假借會(huì)意而得之者也。[18]

楊度如此冠冕堂皇地宣揚(yáng)君主立憲、滿漢平等,要求以(儒家)文化立中華,包含著批駁革命黨人“排滿”、提倡民主共和的意圖,使章太炎們不能接受。《金鐵主義說(shuō)》連載完結(jié)后的1907年七月,章太炎在《民報(bào)》發(fā)表《中華民國(guó)解》,就如何理解、定義“華夏-中國(guó)”展開論述,他指出:“華本國(guó)名,非種族之號(hào),然今世已為通語(yǔ)。……正言種族,宜就‘夏’稱。……夏本族名,非邦國(guó)之號(hào),是故得言‘諸夏’。……是故華云夏云漢云,隨舉一名,互攝三義。建漢名以為族,而邦國(guó)之義斯在,建華名以為國(guó),而種族之義亦在,此中華民國(guó)之所以謚。”[19]顯然,章太炎更注重從歷史傳承中提取民族國(guó)家的要義去建構(gòu)現(xiàn)代中國(guó),而非以某種文化正統(tǒng)為立國(guó)依據(jù)。

近年來(lái),學(xué)術(shù)界對(duì)楊章論爭(zhēng)有不少研究,有一類見解頗受關(guān)注,即基于“中華民族”“多元一體”的現(xiàn)實(shí)形態(tài),對(duì)章太炎等革命黨人提倡的“排滿”“驅(qū)除韃虜”展開非歷史的批評(píng)。有學(xué)者甚至認(rèn)為:“且不論章太炎關(guān)于中國(guó)歷史上與邊疆少數(shù)民族的關(guān)系上的認(rèn)識(shí)是否正確,至少有一點(diǎn)是可以確定的,這就是,章太炎在《中華民國(guó)解》中所描繪的中華民國(guó),基本上是一個(gè)單一民族的國(guó)家,即由漢族一個(gè)民族構(gòu)成的‘中華民國(guó)’。”[20]這種去歷史化的現(xiàn)實(shí)感知與去政治化的歷史研究明顯簡(jiǎn)化了歷史與現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜關(guān)系,我們不能因后來(lái)“五族共和”的實(shí)行就否定先前革命的合法性,也不能僅為強(qiáng)調(diào)“五族共和”及領(lǐng)土完整,就肯定君主立憲的合理性。對(duì)此,張志強(qiáng)將章太炎的民族主義思想放置在晚清的政治思想格局中,就其復(fù)雜內(nèi)涵進(jìn)行闡釋:

在與立憲派、“金鐵主義”說(shuō)的論辯中,章太炎確立了革命派民族主義的“歷史民族”內(nèi)涵,以此區(qū)別于從《春秋》學(xué)華夷之別原理引申而來(lái)的“文化民族”;在批駁嚴(yán)復(fù)以民族主義為宗法社會(huì)專屬產(chǎn)物的觀點(diǎn)中,章太炎確立了“政治民族”的主張,強(qiáng)調(diào)了民族主義的現(xiàn)代政治性格;在與反對(duì)一切強(qiáng)權(quán)和暴力的無(wú)政府主義者的論辯中,章太炎則為民族主義劃定了其之所以成為一種“主義”的基本界限,以“無(wú)生主義”的理想來(lái)突(凸)顯和映襯出民族主義發(fā)揮作用的范圍及其限制,從而展現(xiàn)了民族主義思想在章太炎自身思想結(jié)構(gòu)中的位置。如果說(shuō)“歷史民族”和“政治民族”的說(shuō)法界定了章太炎民族主義的核心內(nèi)涵,那么“無(wú)生主義”則描摹出了他確立民族主義主張背后的更高理想,正是這種超越民族主義的理想成為了他的民族主義思想的基本背景,同時(shí)也彰顯了他的民族主義的實(shí)質(zhì)。[21]

在此基礎(chǔ)上,汪暉更加突出論爭(zhēng)的政治性:“從表面看,章太炎與楊度的分歧集中于中國(guó)的統(tǒng)一是否以文化同化為前提,但這一策略分歧實(shí)際上建立在對(duì)于帝國(guó)主義勢(shì)力及其干涉方式的不同判斷之上。”“章太炎與楊度均支持多民族的中華之統(tǒng)一,兩者的分歧在于主權(quán)形式的差異,即以漢人主導(dǎo)還是維持滿族統(tǒng)治,由此引申出革命共和還是君主立憲的政治對(duì)立。章太炎批評(píng)楊度的‘文化中國(guó)說(shuō)’,以及建立在同化和議會(huì)選舉基礎(chǔ)上的國(guó)家形式。”就章氏“歷史民族論”,汪暉認(rèn)為:“用語(yǔ)言緣起論的方式對(duì)種族概念的論述,有力地解構(gòu)了本質(zhì)主義的種族觀及其衍生話語(yǔ)。盡管他對(duì)中華民國(guó)的構(gòu)想與歐洲殖民主義知識(shí)仍然存在著語(yǔ)詞(種族、民族、總督制等)上的重疊,其同化說(shuō)也未能完全自洽,但其要點(diǎn)是從歷史脈絡(luò)內(nèi)部探尋一條不同于歐洲民族主義的、能夠抵抗帝國(guó)主義侵略的、促進(jìn)被壓迫民族平等共處的道路。因此,章太炎的民族主義的倫理性質(zhì)需要從其政治內(nèi)涵方面加以論述。”[22]

章太炎《中華民國(guó)解》,《民報(bào)》1907年第15號(hào)

章太炎與楊度的分歧并非本文關(guān)注的核心問(wèn)題,上述梳理是為了更好地幫助我們切入魯迅的思想世界,考察其面對(duì)楊章論爭(zhēng)時(shí)的傾向、選擇及由此生長(zhǎng)出的思考。

1907年,青年魯迅在《文化偏至論》中對(duì)金鐵主義等晚清諸思潮展開批判:“誠(chéng)若為今立計(jì),所當(dāng)稽求既往,相度方來(lái),掊物質(zhì)而張靈明,任個(gè)人而排眾數(shù)。人既發(fā)揚(yáng)踔厲矣,則邦國(guó)亦以興起。奚事抱枝拾葉,徒金鐵國(guó)會(huì)立憲之云乎?”[23]魯迅認(rèn)為其時(shí)影響頗大的金鐵主義不過(guò)枝葉而已,并沒(méi)有抓住根本問(wèn)題,也絕不可能靠它真正走出一條屬于中國(guó)的現(xiàn)代之路。雖然楊度的《支那教育問(wèn)題》及《金鐵主義說(shuō)》均強(qiáng)調(diào)“國(guó)民”的重要性,但魯迅此時(shí)要講的恰是“個(gè)人”,兩者的差別顯而易見[24]。

1908年夏,魯迅為與周作人合譯的《裴彖飛詩(shī)論》寫了一則“譯者附記”,云:“往作《摩羅詩(shī)力說(shuō)》,曾略及匈加利裴彖飛事。獨(dú)恨文字差絕,欲迻異國(guó)詩(shī)曲,翻為夏言,其業(yè)滋艱,非今茲能至。”[25]其時(shí),周氏兄弟正與錢玄同等人在章太炎的東京寓所聽講段玉裁《說(shuō)文解字注》等小學(xué)經(jīng)典,因章太炎正擔(dān)任《民報(bào)》主筆,寓所就在《民報(bào)》社內(nèi)。而錢玄同則已于前一年加入同盟會(huì)后改名錢夏,號(hào)漢一,字中季[26]。魯迅在“附記”中使用“夏言”,正與錢玄同的改名同出一源,含有與滿族之大清劃清界限之意。就是說(shuō),至少在1908年夏,青年魯迅心中還奔涌著身為被壓迫民族而自然形成的排滿情緒,因此他加入了光復(fù)會(huì),融入其時(shí)風(fēng)起云涌的革命浪潮之中。

但魯迅很快就放棄了這種過(guò)于簡(jiǎn)單化的民族主義情感。我們無(wú)法判斷這一轉(zhuǎn)變始于哪個(gè)具體的時(shí)間點(diǎn),又是出于怎樣的考慮。根據(jù)現(xiàn)有資料,1910年12月21日,魯迅致許壽裳的信中已將“華夏”合稱[27],寫于1911年底或1912年初的《〈越鐸〉出世辭》同樣是“華夏”合用[28]。可以推定,至少?gòu)?910年末開始,魯迅已經(jīng)不再抱先前激進(jìn)的排滿主張,徹底舍棄了簡(jiǎn)單的民族主義情感。或許,這與他經(jīng)由《文化偏至論》《摩羅詩(shī)力說(shuō)》等文開始的對(duì)中國(guó)問(wèn)題的整體性、持續(xù)性思考有著內(nèi)在的邏輯關(guān)系。

三、“夏”與“華”:重整“革命中國(guó)”與“文化中國(guó)”

在寫下《藥》之前的兩個(gè)多月,即1919年2月15日,魯迅為《新青年》“什么話?”欄目輯錄了林傳甲、林紓等人的若干言論。第一段是林傳甲《中華民國(guó)都城宜正名京華議》中的幾句:“夫吾國(guó)建中華二字為國(guó)名。中也者,中道也;華也者,華族也;五色為華,以國(guó)旗為標(biāo)幟,合漢滿蒙回藏而大一統(tǒng)焉。”又有:“日本維新,實(shí)賴福澤諭吉之小說(shuō)。吾國(guó)維新,歸功林琴南畏廬小說(shuō),誰(shuí)曰不宜?”[29]

據(jù)《魯迅全集》注,“‘什么話?’,《新青年》從第五卷第四號(hào)(1918年10月)起開辟的一個(gè)輯載荒謬言論的專欄”[30]。欄目首開,胡適就闡明了意圖:“我們每天看報(bào),覺(jué)得有許多材料或可使人肉麻,或可使人嘆氣,或可使人冷笑,或可使人大笑。此項(xiàng)材料狠(很)有轉(zhuǎn)載的價(jià)值,故特辟此欄,每期約以一頁(yè)為限。”[31]

魯迅為這個(gè)欄目?jī)H做了一次輯錄。我們或可設(shè)想,林傳甲對(duì)“中華”之“中”的儒家意識(shí)形態(tài)化解讀,多半會(huì)讓魯迅想起十多年前的楊章之爭(zhēng)。此時(shí)林傳甲的主要身份是教育家、地理學(xué)家,其學(xué)術(shù)工作是組織并修撰《大中華地理志》。1919年8月,《大中華京師地理志》面世,林傳甲在自序中說(shuō):“今倭人著支那省別地志十八冊(cè),滿洲蒙古等志,遇事留心,彼知我而我不自知,國(guó)人日鶩空談?dòng)螒颍艞壛己霉怅帲亲酝鲆病>葒?guó)之道無(wú)他,勤學(xué)好問(wèn)而已。”[32]可見,他面對(duì)帝國(guó)主義列強(qiáng)的攫取、擴(kuò)張,與楊度一樣,亦有亡國(guó)之憂。而孔教會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳煥章的序則提示了另一個(gè)要點(diǎn):“林君服膺孔教,嘗曰:‘吾以孔教會(huì)為天,地學(xué)會(huì)為地,將終身于是焉,而無(wú)所逃于天地之間’。”[33]可見林傳甲的中華地理觀確有深厚的儒家文化淵源,且意識(shí)形態(tài)色彩濃郁。

在革命方興未艾之際,楊度、林傳甲等基于儒家意識(shí)形態(tài)的“中華觀”,與章太炎建立在革命的、歷史化的方法之上的“中華民國(guó)”觀之間的沖突,并沒(méi)有因?yàn)樾梁ジ锩椭腥A民國(guó)的建立而徹底消弭,至少對(duì)魯迅來(lái)說(shuō)是這樣。棘手之處在于:對(duì)“中國(guó)”而言,上述兩者是否始終形同水火,毫無(wú)和解可能?如果是,現(xiàn)代中國(guó)要如何面對(duì)這一不容忽視的“中國(guó)觀”的內(nèi)在分裂;如果不是,“文化中國(guó)”和“革命中國(guó)”和解的可能性又在哪里?因此,魯迅輯錄林傳甲之言的動(dòng)機(jī),應(yīng)不僅是表面看到的展示荒謬觀點(diǎn)那么簡(jiǎn)單,更切實(shí)的目的在于揭示晚清至民國(guó)以來(lái)“中國(guó)觀”的持續(xù)分裂狀況,將這個(gè)緊要的問(wèn)題借由林氏其人其文微妙地呈現(xiàn)出來(lái)。

盡管魯迅似未直陳過(guò)對(duì)此類問(wèn)題的看法,但這不意味著他沒(méi)有思考。身為光復(fù)會(huì)會(huì)員[34],魯迅對(duì)清政府的仇恨是強(qiáng)烈的,他自己也并不隱諱。可是,魯迅不會(huì)抽象地論及“國(guó)家”“民族”這些概念。在這個(gè)意義上,《藥》可視為對(duì)現(xiàn)代中國(guó)已經(jīng)面對(duì)卻未能解決的“文化中國(guó)”與“革命中國(guó)”之內(nèi)在矛盾的思想呈現(xiàn),因而也是對(duì)“國(guó)家”與“民族”之關(guān)系問(wèn)題的藝術(shù)化表達(dá)。

眾所周知,夏瑜隱喻犧牲的革命者秋瑾,從文學(xué)性視角看,“夏瑜”之名甚至更符合烈士的性情、精神。無(wú)論是1905年冬為反對(duì)日本頒布《取締清國(guó)留學(xué)生規(guī)則》而舉行罷課的行動(dòng)中,還是1907年夏在得悉戰(zhàn)友徐錫麟起義失敗后做出的生死抉擇中,秋瑾的剛毅言行、高潔品格都印證了她自己的詩(shī)句“一腔熱血總難涼”[35],她朝向生命的極致拋灑著“夏”之熱烈,一如夏花般絢爛[36]。歷史學(xué)家李零說(shuō):“夏、商、周,古人叫‘三代’。從時(shí)間上講,夏是開頭。從空間上講,夏是中心。……古之所謂‘中國(guó)’,其實(shí)是以夏地為中心的天下概念。”[37]但在《藥》中,“夏”既接續(xù)了空間中心的歷史意涵,又被賦予了現(xiàn)時(shí)代革命中心的信仰機(jī)能,漢民族,亦即“夏”是晚清革命的主要?jiǎng)恿Γ切梁ジ锩闹髁Γ砑婀鈴?fù)會(huì)、同盟會(huì)會(huì)員的秋瑾正是“革命中國(guó)”的先驅(qū)者和犧牲者。已有研究指出:“秋瑾的英雄形象和動(dòng)人的事跡,深深地印在魯迅的腦海里。他年復(fù)一年,月復(fù)一月地,不斷思索,探求,他想徹底弄清秋瑾犧牲的意義和價(jià)值。他也想弄清秋瑾的革命英雄主義給后人的影響,他更想從這一事件中應(yīng)該吸取什么樣的教訓(xùn)。”[38]《藥》就是魯迅思索、探求的成果之一。通過(guò)由“秋”而“夏”的巧妙轉(zhuǎn)換,犧牲的革命者被轉(zhuǎn)喻為《藥》中“夏”所承載的民族歷史和精神血脈。

顧炳鑫繪《藥》插圖

華老栓一家是普通的國(guó)民,也是組成國(guó)家的最小單位。所謂國(guó)民,更準(zhǔn)確地說(shuō)是“華夏”之國(guó)的國(guó)民,兩字缺一不可。魯迅取“華”為姓的意圖是明確的,可為什么會(huì)以“栓”為名,且父子倆共用一字?從中國(guó)基層社會(huì)傳統(tǒng)說(shuō),取“栓”為名,一般寄托的是普通百姓在較為艱苦的社會(huì)條件下,意欲拴住、保全性命的生存期待。查《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》,除“特指槍栓”外,“栓”有兩個(gè)義項(xiàng):一是“器物上可以開關(guān)的機(jī)件”;二是“(瓶)塞子,泛稱形狀像塞子的東西”[39]。這兩個(gè)意涵都可以放進(jìn)《藥》中做深層分析。后一個(gè)意思以民心之“栓”指向國(guó)民有待啟蒙或自我覺(jué)悟,可將之視為其時(shí)“文化中國(guó)”的現(xiàn)實(shí)性——正是幾千年的儒家政治教化和文化統(tǒng)治,阻滯了民心民智的開啟;前一個(gè)意思中,“栓”本身是“開關(guān)”的重要機(jī)件,合則關(guān),啟則開,喻指能否扳動(dòng)門栓、開啟民心民智是打開救國(guó)之門的關(guān)鍵,可視為“文化中國(guó)”的可能性。在小說(shuō)中,無(wú)論是用人血饅頭治病還是夏瑜與牢頭攀談卻反遭毒打,都是民心栓塞的象征,夏瑜的革命熱情與民眾的麻木、牢頭的暴虐形成鮮明對(duì)照,這里既包含現(xiàn)代的“革命中國(guó)”與老舊的儒教“文化中國(guó)”之間的激烈撞擊,也包含著魯迅對(duì)辛亥革命脫離民眾的批評(píng)。本文要強(qiáng)調(diào)的是,華大媽跨過(guò)了那條被禮制和律法劃定的小路,由花環(huán)的“曲筆”經(jīng)歷了對(duì)夏瑜之死的凝視和承擔(dān),最后與夏四奶奶一同離去,正是這個(gè)過(guò)程中看似不經(jīng)意的行為和突發(fā)的遭遇,激活了啟動(dòng)門栓的機(jī)制,在樸素的民眾情感上增加了革命亡魂的執(zhí)念和重量,也讓我們看到了“文化中國(guó)”在正統(tǒng)儒教地表下被掩蓋起來(lái)的一面,看到了“樸素之民,厥心純白”[40]的力量和可能性。如此,歸途與來(lái)路將不再重復(fù),原本各自行路的兩位母親走到了一起。也就是說(shuō),在革命者的犧牲所給予的動(dòng)力下,開啟乃至打碎文化和政治之“栓”,“華”與“夏”,“文化中國(guó)”與“革命中國(guó)”方才有可能合力重整民族與國(guó)家,造就出一個(gè)地理、主權(quán)意義上新的、現(xiàn)代的中國(guó)。進(jìn)而,秋瑾犧牲的價(jià)值在《藥》中也得到了曲折的表達(dá)——無(wú)數(shù)革命者的犧牲所激發(fā)、喚醒的民眾內(nèi)在情感,將以民族的苦難催動(dòng)更廣泛的聯(lián)合,拆毀栓塞,疏通壅阻,為老舊中國(guó)煥發(fā)出現(xiàn)代新生。

小說(shuō)中的夏三爺為避連坐之禍出賣夏瑜且得了賞銀;黑衣人一手?jǐn)貧⑾蔫ぃ皇执橹搜z頭賣錢;牢頭阿義在夏瑜這里榨不出油水,連剝下來(lái)的衣服都要拿走,他們既是戕害夏瑜的兇手,又可視為依附于清廷暴力統(tǒng)治機(jī)器的螻蟻。這些從革命者尸身上分了一杯羹的人,除陰狠外更兼唯利是圖。滿臉橫肉、身著玄衫的康大叔則是從官方暴力統(tǒng)治機(jī)器延伸到基層社會(huì)的觸角,因其與官差相通、“消息靈”,頗顯高人一等,他既是人血饅頭交易的中間人,又是夏瑜之死的知情者和傳播者。在以康大叔為中心的輿論空間里,有游手好閑、無(wú)所事事、飽食終日的駝背五少爺,遲鈍、好打聽的幫腔者花白胡子,還有一個(gè)比花白胡子更為遲鈍、卻只有“二十多歲的”附和者等,他們的確麻木愚昧、趨炎附勢(shì),但他們并不是普通民眾,至少他們是有錢有閑的非體力勞動(dòng)者。他們對(duì)膽小、卑怯、從眾的華老栓夫婦施以充滿優(yōu)越感的所謂關(guān)心、同情,不過(guò)是將受苦人的悲歡拿來(lái)作消磨時(shí)光的談資,夏瑜的言行也僅僅是助談興的佐料,又怎能領(lǐng)會(huì)夏瑜那句“這大清的天下是我們大家的”所表露的真義呢?

在這群人的比照之下,華大媽與夏四奶奶“聯(lián)合”的情感力量才顯得尤為重要。跳開點(diǎn)說(shuō),華大媽的不忍和夏四奶奶的根究正是中國(guó)共產(chǎn)黨革命動(dòng)員中強(qiáng)有力的手段——訴苦——的雛形,從個(gè)人的苦難到階級(jí)共同的苦難是階級(jí)意識(shí)形成的必由之路[41]。中國(guó)共產(chǎn)黨在1949年建立新政權(quán)后,之所以能夠?qū)⒄握J(rèn)同鋪展到廣闊中國(guó)的“四遠(yuǎn)角落”[42],克服多民族國(guó)家難以克服的痼疾,實(shí)現(xiàn)融合與團(tuán)結(jié),主要的政策和方法也建立在被壓迫者對(duì)壓迫和統(tǒng)治結(jié)構(gòu)共同的情感經(jīng)驗(yàn)之基礎(chǔ)上。

四、犧牲、“散胙”與紀(jì)念:見證者烏鴉與行動(dòng)者魯迅

對(duì)魯迅來(lái)說(shuō),無(wú)論是“犧牲”還是“犧牲者”,都是沉痛的字眼,也是理解其人其文的關(guān)鍵詞。“犧牲”一詞古已有之,到近代前后產(chǎn)生了新意。在古代,“犧牲”多指用于祭祀、陪葬或建筑奠基的牲畜,夏商之際還存在以活人獻(xiàn)祭的人牲[43],無(wú)論人畜,作為祭品都是被動(dòng)的。而現(xiàn)代的“犧牲”多指與人有關(guān)的對(duì)象,包含了人作為主體超越一己之身的主動(dòng)選擇。在這個(gè)意義上,如同宣誓“我以我血薦軒轅”的青年魯迅被晚清以降的革命浪潮召喚為一個(gè)現(xiàn)代戰(zhàn)士,“犧牲”這個(gè)古老的漢語(yǔ)詞匯在由古及今的時(shí)代轉(zhuǎn)型中被賦予了更復(fù)雜的情感內(nèi)涵和政治動(dòng)員意味,犧牲與革命從此有了難以割裂的關(guān)系。

《摩羅詩(shī)力說(shuō)》中“為邦人之自由與人道之善”[44]而犧牲,是主動(dòng)將自我奉獻(xiàn)于同胞的自由和理想信念,“是為了創(chuàng)造新的生命而失去生命”[45],即犧牲于革命事業(yè),而《文化偏至論》中“用庸眾為犧牲”[46]是犧牲大多數(shù)而成就極少數(shù)天才。盡管在早期魯迅的思想脈絡(luò)中,成就天才的終極目的也是為了眾生,但依然可見其對(duì)普通民眾所采取的態(tài)度是尼采的超人主義。這兩篇寫于1907年的文章中,兩種“犧牲”之間的差異是明顯的,據(jù)此或可感知這一年魯迅“內(nèi)面”的緊張和沖突。“內(nèi)面”的緊張一方面源自他所汲取的思想資源頗雜亂,但在筆者看來(lái),更為深刻地影響著他的取舍和傾向的恐怕是1907年7月徐錫麟、秋瑾等革命者的犧牲[47]。魯迅不得不思考自己要如何面對(duì)這些為了挽救國(guó)家于水火、為了民族的明天和他人的幸福而勇于獻(xiàn)出自己生命的犧牲者,他也不得不更進(jìn)一步思考,普通民眾作為“邦人之自由與人道之善”的受益者,在革命尚未成功之際又該如何面對(duì)這些犧牲者。

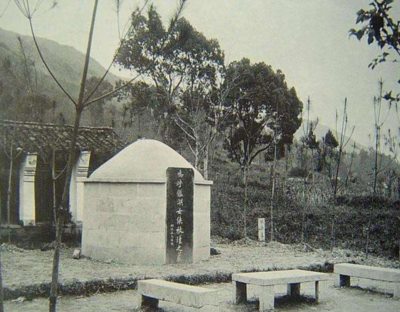

秋瑾墓

當(dāng)魯迅將自己放置于犧牲者的另一端,即幸存者時(shí),他不僅在思想、觀念層面與這個(gè)問(wèn)題相對(duì)峙,更要求自己在行動(dòng)、實(shí)踐的方向上探求如何繼承犧牲者的遺志,踐行犧牲者未竟的事業(yè),使?fàn)奚咚赖闷渌S谑牵瑥?918年4月的《狂人日記》開始,魯迅便毫不遲疑地將犧牲的革命者召喚回來(lái),讓他們?cè)谧约旱奈淖种兄嘏R于世,使更多的讀者想起他們,也逼迫自己時(shí)刻面對(duì)犧牲者在黑暗中凜冽的目光。

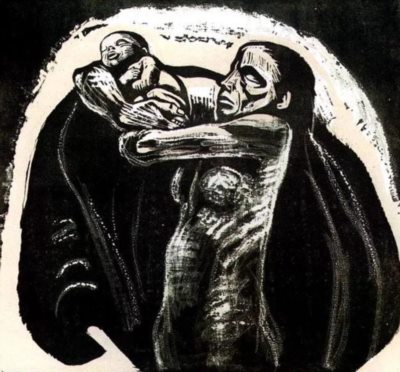

魯迅有不同于革命犧牲者的犧牲方式:以“壕塹戰(zhàn)”[48]式的斗爭(zhēng),以“中間物”[49]的存在意識(shí)和“傻子”般的忠誠(chéng)扶持青年、培育未來(lái),以“這樣的戰(zhàn)士”[50]的姿態(tài)前行,以“一個(gè)都不寬恕”[51]的決絕遺世獨(dú)立。一言以蔽之,以全部的生命奉獻(xiàn)于犧牲者的靈前,照亮他們沒(méi)有走完的道路。于是,當(dāng)女師大風(fēng)潮再起,“正人君子”粉墨登場(chǎng)、謠諑漫天之時(shí),他拆穿“費(fèi)厄潑賴”,痛打“落水狗”[52];當(dāng)段祺瑞政府悍然鎮(zhèn)壓手無(wú)寸鐵的青年,他一面東躲西藏,一面在沉痛中紀(jì)念死難者,同時(shí)又以剛猛的筆揭露殺人者的無(wú)恥;當(dāng)左聯(lián)五烈士遇害,他在避難的悲憤中“怒向刀叢覓小詩(shī)”[53]。正因此,才會(huì)有《為了忘卻的記念》文末的這句話:“不是年青的為年老的寫記念,而在這三十年中,卻使我目睹許多青年的血,層層淤積起來(lái),將我埋得不能呼吸,我只能用這樣的筆墨,寫幾句文章,算是從泥土中挖一個(gè)小孔,自己延口殘喘,這是怎樣的世界呢。”[54]“三十年”前,魯迅未必會(huì)想到“三十年”后依然如此,但這恰恰證明他一生都不得不一而再、再而三地面對(duì)鮮活赤誠(chéng)的生命從自己的身邊逝去,不得不將無(wú)以復(fù)加的身心沉痛置于柔軟的毛筆之下,一次次切開血淋淋的傷口,把犧牲者最動(dòng)人的形象描摹在紙上,向世界揭露劊子手的兇殘。可以想象,在夜深人靜時(shí),魯迅凝視著《北斗》中珂勒惠支的版畫《犧牲》,他的臉上和心中,一定既有“憎惡和憤怒”,也有“慈愛和悲憫”[55]。

德國(guó)版畫家珂勒惠支作品《犧牲》

在這個(gè)意義上,魯迅的寫作是紀(jì)念,是警醒,更是行動(dòng)。紀(jì)念并不是唯一目的,它表達(dá)了追思,卻并非幸存者對(duì)革命者的全部責(zé)任。至于告示天下、提醒世人,也不是魯迅寫作的終極指歸。魯迅的寫作是行動(dòng)性的,他所擔(dān)當(dāng)?shù)氖且粋€(gè)思想者和見證者無(wú)可推卸的使命。因此,抒情性的紀(jì)念從根底上是為了以自己的思想激起讀者的思想,而思想的核心問(wèn)題之一,就是對(duì)犧牲之殤和革命失敗的反思。與紀(jì)念和行動(dòng)相反的則是“散胙”,即“凡有犧牲在祭壇前瀝血之后,所留給大家的,實(shí)在只有‘散胙’這一件事了”[56];“犧牲為群眾祈福,祀了神道之后,群眾就分了他的肉,散胙”[57]。

可以說(shuō),《藥》的寫作本身就是一個(gè)行動(dòng),是對(duì)“散胙”的反抗,是對(duì)犧牲者的責(zé)任,也是幸存者的使命。落實(shí)在文本內(nèi)部,整篇小說(shuō)都可以看作烏鴉最后的那“一聲大叫”。烏鴉就是整個(gè)場(chǎng)景的見證者,它一直在現(xiàn)場(chǎng)目睹一切,見證了華大媽跨過(guò)小路,見證了花環(huán),見證了夏四奶奶指天呼地的根究,也見證了民眾聯(lián)合的可能及重整民族-國(guó)家的情感基礎(chǔ)。而且烏鴉不是無(wú)言的見證者,沉默的見證者不成其為見證者,在“他們走不上二三十步遠(yuǎn)”后的那“‘啞——’的一聲大叫”,正意味著烏鴉還是一個(gè)敘述者,它就是魯迅自己,他將自己化身為一只通常被嫌棄的惡鳥,向世界和世人揭示歷史的真相,更將新的可能傳遞出來(lái)。

如果說(shuō)《狂人日記》是一個(gè)綱領(lǐng)性的文本,犧牲的革命者是其中的一環(huán),那么《藥》就是以更直接的方式展現(xiàn)革命者的偉大和犧牲者的崇高,以更尖銳、沉郁的筆觸凸顯革命失敗的根本原因,揭露民眾的隔閡、麻木和一群看客的愚昧。但魯迅之為魯迅的可貴之處在于,他始終以向下的眼光感知地火的存在,因而,眼里所見的黑暗和心中所感覺(jué)到的絕望并不會(huì)凝固不變,而是隨時(shí)代和社會(huì)中變化著的地火的狀況及時(shí)調(diào)整、變化。在這個(gè)意義上,讓《藥》具備了充分復(fù)雜性的是對(duì)民眾聯(lián)合作為革命必要條件的探索,是寫出普通民眾源于身體和心靈深處的樸素情感與力量,寫出這力量是形成聯(lián)合的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在“曲筆”和“陰冷”之中,魯迅終究為“革命尚未成功”的“華夏”添了一抹微光。

注釋

[1] 魯迅:《吶喊·自序》,《魯迅全集》第1卷,人民文學(xué)出版社2005年版,第441頁(yè)。

[2] 魯迅:《〈中國(guó)新文學(xué)大系〉小說(shuō)二集序》,《魯迅全集》第6卷,第247頁(yè)。

[3] 李長(zhǎng)之:《魯迅批判》,岳麓書社2010年版,第73頁(yè)。

[4][5][8] 孫伏園:《談〈藥〉——紀(jì)念魯迅先生》,《民間》第3卷第13期,1936年。

[6] 魯迅博物館、魯迅研究室編:《魯迅年譜》第1卷,人民文學(xué)出版社1981年版,第394頁(yè)。

[7] 周作人:《魯迅小說(shuō)里的人物》,河北教育出版社2002年版,第30頁(yè)。

[9] 魯迅:《藥》,《魯迅全集》第1卷,第463—472頁(yè)。文中所引《藥》引文均出于此。

[10] 章詩(shī)同注:《荀子簡(jiǎn)注》,上海人民出版社1974年版,第210頁(yè)。

[11] 張榮錚、劉勇強(qiáng)、金懋初點(diǎn)校:《大清刑律》,天津古籍出版社1993年版,第358頁(yè)。

[12] 郭延禮編著:《解讀秋瑾》上,山東教育出版社2013年版,第5頁(yè)。

[13] 關(guān)于《狂人日記》的相關(guān)討論,參見李晨、郭春林:《“吶喊”的初聲及其他——從〈懷舊〉到〈狂人日記〉》,《文藝?yán)碚撗芯俊?023年第6期。

[14][15][16][17] 楊度:《中國(guó)新報(bào)敘》,《中國(guó)新報(bào)》第1卷第1期,1907年。

[18] 楊度:《金鐵主義說(shuō)》,《中國(guó)新報(bào)》1907年第5期。

[19] 章太炎:《中華民國(guó)解》,《民報(bào)》1907年第15號(hào)。

[20] 王柯:《構(gòu)筑“中華民族國(guó)家”——西方國(guó)民國(guó)家理論在近代中國(guó)的實(shí)踐》,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院近代史研究所編:《近代中國(guó)與世界——第二屆近代中國(guó)與世界學(xué)術(shù)討論會(huì)論文集》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2005年版,第65頁(yè)。

[21] 張志強(qiáng):《一種倫理民族主義是否可能?——論章太炎的民族主義》,《哲學(xué)動(dòng)態(tài)》2015年第3期。

[22] 汪暉:《世紀(jì)的誕生:中國(guó)革命與政治的邏輯》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2020年版,第140—145頁(yè)。

[23][46] 魯迅:《文化偏至論》,《魯迅全集》第1卷,第47頁(yè),第53頁(yè)。

[24] 但這絕不意味著魯迅就是一個(gè)無(wú)政府主義者或自由主義者。即使對(duì)青年魯迅而言,任何單一的抽象概念似乎都不足以涵蓋其思想的復(fù)雜性。

[25] 魯迅:《〈裴彖飛詩(shī)論〉譯者附記》,《魯迅全集》第10卷,第457頁(yè)。

[26] 余連祥:《錢玄同年譜》,浙江大學(xué)出版社2021年版,第40頁(yè)。

[27] 魯迅《101221致許壽裳》云:“……夫豈天而既厭周德,將不令我索立于華夏邪?”(《魯迅全集》第11卷,第337頁(yè))

[28] 魯迅《〈越鐸〉出世辭》云:“諸出響應(yīng),濤起風(fēng)從,華夏故物,光復(fù)太半,東南大府,亦赫然歸其主人。”(《魯迅全集》第8卷,第41頁(yè))

[29][30] 魯迅:《什么話?》,《魯迅全集》第8卷,第461頁(yè),第462頁(yè)。

[31] 適(胡適):《什么話?》,《新青年》第5卷第4號(hào),1918年10月。

[32] 林傳甲總纂,中國(guó)地學(xué)會(huì)編:《大中華京師地理志·自序》,中華印刷局1919年版,第2頁(yè)。

[33] 陳煥章:《大中華京師地理志·序》,第1頁(yè)。

[34] 2005年人民文學(xué)出版社版《魯迅全集》第18卷第6頁(yè)“1903年11月”條云:“此時(shí)或稍后(一說(shuō)‘1908年’)參加光復(fù)會(huì)。”

[35] 秋瑾:《精衛(wèi)石(彈詞小說(shuō))》,郭長(zhǎng)海、郭君兮輯注:《秋瑾全集箋注》,吉林文史出版社2003年版,第497頁(yè)。

[36] 參見郭長(zhǎng)海、李亞彬編著:《秋瑾事跡研究》,東北師范大學(xué)出版社1987年版。

[37] 李零:《我對(duì)“夏”的理解》,《蟋蟀在堂》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2023年版,第240—241頁(yè)。

[38] 郭長(zhǎng)海、李亞彬編著:《秋瑾事跡研究》,第259—260頁(yè)。

[39] 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院語(yǔ)言研究所詞典編輯室編:《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》,商務(wù)印書館2005年版,第1274頁(yè)。

[40] 魯迅:《破惡聲論》,《魯迅全集》第8卷,第32頁(yè)。

[41] 參見李放春:《苦、革命教化與思想權(quán)力——北方土改期間的“翻心”實(shí)踐》,《開放時(shí)代》2010年第10期;蔡翔:《革命/敘述——中國(guó)社會(huì)主義文學(xué)-文化想象(1949—1966)》,北京大學(xué)出版社2010年版,第286—300頁(yè)。

[42] 梁漱溟:《兩年來(lái)我有了哪些轉(zhuǎn)變》,《梁漱溟全集》第6卷,山東人民出版社2005年版,第881頁(yè)。

[43] 參見李碩:《翦商——殷周之變與華夏新生》,廣西師范大學(xué)出版社2022年版。

[44] 魯迅:《摩羅詩(shī)力說(shuō)》,《魯迅全集》第7卷,第72頁(yè)。

[45] 雷蒙·威廉斯:《現(xiàn)代悲劇》,丁爾蘇譯,譯林出版社2007年版,第174頁(yè)。

[47] 《摩羅詩(shī)力說(shuō)》(1908年《河南》第2、3號(hào))和《文化偏至論》(1908年《河南》第7號(hào))尚無(wú)法確證究竟寫于何時(shí),但從發(fā)表時(shí)間看,很可能完成于1907年下半年或更晚,即徐錫麟和秋瑾就義之后。

[48][57] 魯迅:《兩地書》,《魯迅全集》第11卷,第16—38頁(yè),第76頁(yè)。

[49] 魯迅:《寫在〈墳〉后面》,《魯迅全集》第1卷,第302頁(yè)。

[50] 魯迅:《這樣的戰(zhàn)士》,《魯迅全集》第2卷,第219—220頁(yè)。

[51] 魯迅:《死》,《魯迅全集》第6卷,第635頁(yè)。

[52] 魯迅:《論“費(fèi)厄潑賴”應(yīng)該緩行》,《魯迅全集》第1卷,第286—293頁(yè)。

[53][54] 魯迅:《為了忘卻的記念》,《魯迅全集》第4卷,第501頁(yè),第502頁(yè)。

[55] 魯迅:《寫于深夜里》,《魯迅全集》第6卷,第518頁(yè)。

[56] 魯迅:《即小見大》,《魯迅全集》第1卷,第429頁(yè)。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)