原編者按:

《鍋爐建造工之歌》推崇造出“通天之塔”的體力勞動,鄙棄“坐辦公桌”的職員工作。這和上帖《木頭會記得》的作者(女詩人)相似。弗雷德·沃斯也以擺脫西裝革履坐辦公室,能夠在車間操作機器為榮。筆者深表認同。

《在工廠里勞作》寫的是鋼鐵工人,詩中透露著“到處工資在下降”乃至“拿不到工資”的憂慮。制造業興盛年代,鋼鐵業曾是美國工業之重鎮,而后在全球化的產業重組中日漸衰落,世紀初興起的反全球化運動中,有時會見到鋼鐵工人的身影——往往是衰落的鋼鐵公司老板拉著工人隊伍去參與,立場則是右翼保守的“民族主義”或“愛國主義”,希望得到國家扶持。有論者寫道:不少鋼鐵工人了解了反全球化左翼的宣傳之后,被吸引到這邊隊伍里來。

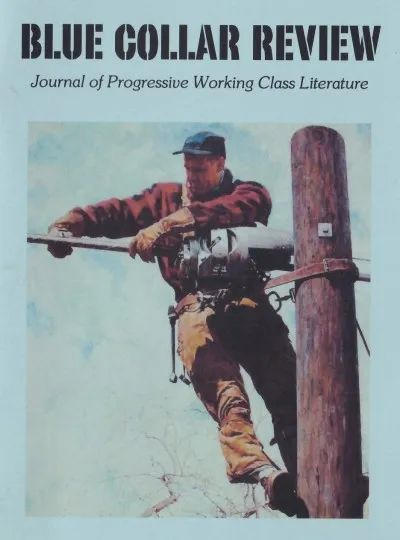

來源│美國工人詩歌雜志《Blue Collar Review》2018年冬季號

譯者│吳季

1

鍋爐建造工之歌

Song of the Boilermaker

菲利普·D·鮑德溫

(Phillip D. Baldwin)

一座新塔矗立,

在從前空無一物的地方。

它在白班時候從

煉油廠的地面矗起。

在人們的汗

與血中

誕生。

有兩人摔傷了背

滿臉是泥。

兩臺大型機器,

一道哼哼著,

造起一根鐵柱,用水泥粘在石頭里。

兩邊都有繩子,

他們又是拽又是拉,

工頭喊:“把她慢慢

放下,牢牢扣緊。”

肩膀靠著磨石,

起重機與齒輪摩擦,

這座塔將屹立200年。

很多人討論

自由意味著什么。

但在我看來,坐辦公桌就像披枷戴鎖。

有人朝九晚七點動著鉛筆,

但那天的鍋爐建造工造起了一座通天之塔。

2

在工廠里勞作

Toiling Away at the Mil

約瑟夫·皮特(Joseph S. Pete)

沒有這些粗魯的男人,

沒有這些粗野 的女人,

沒有這些勇敢面對著地獄般

高爐烈焰的,穿工裝 的鋼鐵工人,

鋼廠就連一片鋼卷

一根鋼管或一英尺的鐵軌都生產不出。

這些工人制造的金屬

成為所有汽車的骨架,支起所有橋梁,

把所有電器做成正正方方

用卡車拖到你家的絕緣盒子里。

但他們的重要性遠不止于

他們在裝配線上的生產力,

他們和你,和美國社會息息相關。

他們就是我們全體。

假如這些鋼鐵工人拿不到工資,

萬事皆休。

假如他們得不到公平的補償,

到處工資在下降。

鋼梁的強度

支撐著整棟建筑,

別的每樣東西,每一個人……

3

加班所致

Overtime Effects

約翰·澤多利克(John Zedolik)

他左手的

小指和無名指,

彎成了鉤子狀,

在一整天

扛了六百塊煤渣磚

到尚未完工的二樓之后,

運氣好的話,到傍晚,手指

會發出開鎖似的一聲咔嗒,指骨

松動了,就像固定在緊緊的,

不常用的彈簧上的鉸鏈。這樣下周前

都甭干了,花上兩倍長的周末

等待關節放松,

感覺肌腱和肌肉

——又像個年輕人了——

手指靈活到可以重新

挑啊撥的,

空閑時在弦上彈彈琶音

幾天后,恢復流暢自如

希望干一個禮拜

之后,手腳別又僵硬了。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號