01

《問蒼茫》的最后一集,青年毛澤東就要在國民黨大屠殺造成的血雨腥風中,去領導秋收起義了,他回到家中,與楊開慧以及岸英、岸青、岸龍等三個孩子,度過最后一個團聚之夜。

誰也沒有想到,此夜過后,他就再也沒有見到妻子和岸龍,與岸英、岸青的重逢,也是二十年以后了。

孩子們要放孔明燈,于是一家人來到門外,毛澤東與楊開慧,共同點亮了孔明燈,看著它緩緩地飄向空中。

這一幕,溫馨、甜蜜,但也有一種被壓抑的傷感。

這一刻,屏幕上彈幕如雨——“黑暗中的指路燈!”“星星之火”、“用孔明燈照亮黑暗的夜空”、“淚目”、‘致敬偉人“……

令我印象最深的,是這樣一條彈幕,“革命的火種,中國的希望,引導中國走向光明!”

怦然心動,眼睛也有些濕潤了。

盡管距離劇中表現(xiàn)的這一天,已經快100年了,偉人離開這個世界,也將近半個世紀了,但青年的心,和一位處于平行空間中的毛澤東,是相通的,他們接收到了教員的信息,感受到了他的體溫,他們的心和他一起跳動。

《問蒼茫》,之所以能夠達成這樣的效果,從根本上說,當然和偉人“遍地哀鴻滿城血,無非一念救蒼生”的宏愿與抱負有關,和他波瀾壯闊一生中創(chuàng)造的輝煌業(yè)績有關,更和他以一個革命者始,以一個革命者終,始終站在最廣大人民群眾一邊,從來不曾脫離他們有關。

除此之外,從技術的層面講,也和青年演員王仁君成功塑造了一個溫潤如玉的青年毛澤東形象有關。

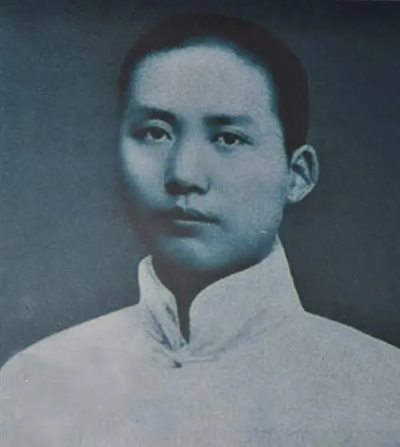

所有第一次看到青年毛澤東照片的人,無不嘆服于他的氣宇軒昂,以及他的知性、儒雅、俊美,仿佛他不屬于那個動蕩、凋敝、殘酷的年代,而是從二十一世紀穿越過去的。

1915年4月5日,中國近代著名教育家、倫理學家楊昌濟,第一次見到了22歲的毛澤東。

當時,毛澤東是一師的學生,還沒有像后來那樣展現(xiàn)出扭轉乾坤的能力,但卻令楊昌濟深感驚艷。他在當天的日記中寫道,

“毛生澤東……渠(他)之父先亦務農,現(xiàn)業(yè)轉販;其弟亦務農,其外家為湘鄉(xiāng)人,亦農家也,而資質俊秀若此,殊為難得。”

青年毛澤東的氣質如此卓爾不群,這就給影視劇中的扮演者留下一個難題,他們很難接近,更不要說還原青年毛澤東了,在有些影視作品中,由于扮演者過于夸張,或者氣質相差太遠,往往令觀眾產生不舒服,甚至尷尬的感覺。

王仁君的表演,在一定程度上,刷新了青年毛澤東的形象,尤其他的眼睛,清澈、熱情、堅定,令人一看就產生安全感。

02

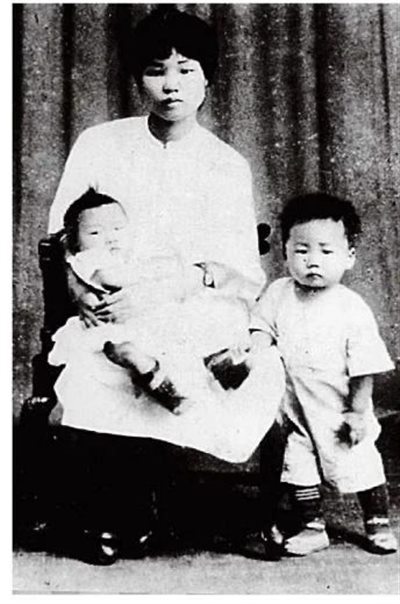

毛家有一張令人過目難忘的“全家福”,楊開慧懷抱年幼的岸青坐在那里,岸英倚靠在他的身邊,但他們的父親在哪里?

《問蒼茫》回答了這個問題。

1924年,31歲的毛澤東,擔任中共中央局秘書,同時兼任國民黨上海執(zhí)行部秘書。

由于上海仍在帝國主義和軍閥的統(tǒng)治下,中央規(guī)定不許照相,可是,楊開慧多么渴望有一張全家福啊!

毛澤東決定陪妻子和孩子一起去照相。陽光透進窗簾,溫暖而靜謐,他站在相機旁,沒有入鏡,但在攝影師按下快門前,小岸英竟走上前去拉著毛澤東說:“爸爸跟我們一起拍照。”

在孩子的呼喚下,在妻子期待的眼神中,毛澤東鼓起了勇氣,他走到幕布前,緊緊握住楊開慧的手,兩人四目相對,滿含愛意。此刻,畫面定格,構成了一張從來沒有人看到過的“全家福”……

我深信,這樣一張完整的全家福,一定在毛澤東和楊開慧的夢里出現(xiàn)過無數(shù)次!

但楊開慧猶豫了,她將頭在丈夫胸前幸福地倚靠片刻,又滿含熱淚地將他推開了——毛澤東的無限溫柔,楊開慧的深明大義,在這一細節(jié)中,都被表現(xiàn)得淋漓盡致,催人淚下。

1926年3月20日,蔣介石制造的“中山艦事件”爆發(fā)了。

蘇聯(lián)顧問團一籌莫展,遠在上海的陳獨秀主張妥協(xié)。唯有同樣身處險境的毛澤東,堅定地主張反擊。

這種反擊,并不是僅憑血氣之勇,以死相拼,而是冷靜分析了當時廣州的力量對比。

毛澤東建議,所有在廣州的國民黨中央執(zhí)監(jiān)委員,秘密到肇慶的葉挺獨立團駐地召開緊急會議,通電討蔣,開除其黨籍,撤銷黨內外一切職務,剝奪軍權,讓他再無還手之力。

如果當時擁有左右局勢能力的蘇聯(lián)顧問團和中共中央采納了毛澤東的建議,則共產黨必將取代國民黨,成為國民革命的主導力量,大革命和北伐的歷史,將是另外一種面貌,蔣介石這樣的人物,就只能是曇花一現(xiàn)的匆匆過客。

電影《大浪淘沙》中,在馬日事變中身負重傷的趙教官,犧牲前對中央軍事政治學校的學員說,“要按毛澤東同志的主張去做啊!”的確是錐心泣血之言。

蔣介石在中山艦事件得手后,順勢提出“整理黨務案”,全面排斥共產黨人,陳獨秀派張國燾來廣州,居然要大家簽字同意,毛澤東憤怒已極,他對攔在門口,堅持要他簽完字再走張國燾怒吼道,“讓開!”

這一幕,王仁君的拿捏得相當?shù)轿唬珴蓶|此刻的心情,憤怒、痛心,兼而有之,他神情堅定,眼中隱有淚光。

資質俊秀,溫潤如玉,這就是青年毛澤東。他從不咄咄逼人,他總是溫暖、親切,但堅定不移。

如果說,不朽的革命偶像切·格瓦拉給人的印象是“酷”的話,那么青年毛澤東,給人的印象就是“暖”——一種如春日清晨陽光一般的暖,并不酷熱,亦不灼人,卻有著令人無法抗拒、消雪融冰的熱量。

在影視作品中,要表現(xiàn)這一點很難,但《問蒼茫》做到了,王仁君也做到了,他的表演刷新了青年毛澤東的形象,也加深了我們對偉人的理解。

03

《問蒼茫》的最后一幕——

“潤之,你一定要早點回來!”楊開慧在身后說。

潤之回過頭來,深情、愧疚地一笑,然后堅定地向前走了。

楊開慧永遠失去了他,中國永遠擁有了他!

他向前走了,一襲長衫,左肩上掛著一個小包袱,右手拿著一把紅油紙傘,大步流星,一條路越走越遠,《東方紅》熟悉的旋律響起,鏡頭搖向天空,烏云漸漸散去,太陽就要出來了!

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號