目前學(xué)界關(guān)于毛澤東詩詞的研究,往往注重作品的鑒賞和解說,而較少從更為寬闊的歷史和社會(huì)視野闡釋其作為一種獨(dú)特的文學(xué)與文化實(shí)踐展開的歷史過程,特別是具體文本構(gòu)成中包含的風(fēng)格化美學(xué)內(nèi)涵、修辭機(jī)制及其政治哲學(xué)的文化想象。值得分析的至少有兩點(diǎn),其一是從發(fā)表、創(chuàng)作和傳播角度,解釋毛澤東詩詞的舊體形式所具有的“形式的意識(shí)形態(tài)”意味。這種被五四新文學(xué)運(yùn)動(dòng)所否定的“舊形式”,為何在1950-60年代之交的革命中國及其文學(xué)界得到公開發(fā)表和提倡,并由此成功地構(gòu)建了“詩人毛澤東”的形象?這是需要解釋的問題。毛澤東詩詞的發(fā)表與創(chuàng)作,構(gòu)成了當(dāng)代文學(xué)處理古今關(guān)系的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn),不僅深刻地影響了1950-70年代當(dāng)代文學(xué)的基本走向,同時(shí)也包含著這一時(shí)期中國化道路探索的許多文化政治設(shè)想和另類的政治實(shí)踐方式。由此也需要從文本解讀的角度,相對深入地探討這些詩詞的具體修辭方式和構(gòu)成要素中所包含的文化想象,特別是其理解古典與現(xiàn)代、中國與革命、詩歌與政治等關(guān)系的獨(dú)特路徑,從而更深入地理解毛澤東的政治哲學(xué)。這里僅從第二種角度,嘗試對毛澤東詩詞文本做出重新解讀。

01

古今之辨:

“詩意山水”的三重歷史時(shí)間

就書寫內(nèi)容而言,毛澤東詩詞或許可以稱為某種“山水詩”的當(dāng)代形態(tài)。其表現(xiàn)對象,大都是山川地理,特別是山、河景致。詩作描述的著眼點(diǎn)落在山川景觀,作者的革命者情懷“在很多情況下是寄托在山水形象中的”[1]。因此,在描述對象的層面上,“山”和“水”成為了詩作表現(xiàn)的主要內(nèi)容。

1、“詩意山水”:詩與畫

毛澤東寫過許多的山,中國諸多名山都曾出現(xiàn)在毛澤東詩詞中。比如井岡山斗爭時(shí)期所寫的諸種山中景象,著名如《菩薩蠻·大柏地》(1933)中江西瑞金縣北的大柏地,“雨后復(fù)斜陽,關(guān)山陣陣蒼”;《清平樂·會(huì)昌》(1934)中江西省東南部的會(huì)昌山,“會(huì)昌城外高峰,顛連直接?xùn)|溟”;又比如長征途中,《憶秦娥·婁山關(guān)》中“蒼山如海,殘陽如血”的婁山關(guān),《念奴嬌·昆侖》中“橫空出世”的昆侖山,《清平樂·六盤山》中“天高云淡,望斷南飛雁”的六盤山,及《沁園春·雪》中“山舞銀蛇,原馳蠟象”的雪中北國風(fēng)光 ;包括1950年代后期所寫《七律·到韶山》中“喜看稻菽千重浪”的湖南韶山、《七律·登廬山》中“一山飛峙大江邊”的江西廬山,和1961年《七律·答友人》中“芙蓉國里盡朝暉”的湖南九嶷山,尤其是1965年《水調(diào)歌頭·重上井岡山》中“到處鶯歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端”的井岡山;也包括1955年在浙江杭州所寫的“三上北高峰,杭州一望空”的《五律·看山》、“回首峰巒入莽蒼”的《七絕·莫干山》、“五云山上五云飛,遠(yuǎn)接群峰近拂堤”的《七絕·五云山》。這些寫山的詩作,多寫詩人登高望遠(yuǎn)的壯闊景象。

毛澤東也寫過許多關(guān)于“水”(大江大河)的詩作,比如《沁園春·長沙》(1925)中“到中流擊水,浪遏飛舟”的湘江,《菩薩蠻·黃鶴樓》(1927)中“茫茫九派流中國”的長江,《沁園春·雪》(1936)中“大河上下,頓失滔滔”的雪中黃河,《浪淘沙·北戴河》(1954)中“白浪滔天”的北戴河,《水調(diào)歌頭·游泳》(1956)中“萬里長江橫渡,極目楚天舒”的長江。與寫山望遠(yuǎn)不同,寫水則往往以詩人在江海中游泳的經(jīng)歷,表現(xiàn)搏擊風(fēng)浪的革命情趣。

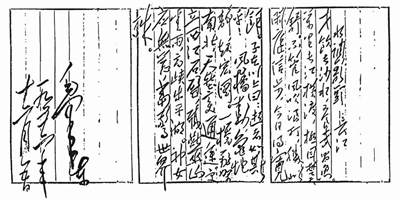

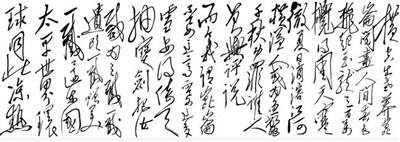

毛澤東手書《水調(diào)歌頭·長江》

正式發(fā)表時(shí)改為《水調(diào)歌頭·游泳》

但無論寫山還是寫水,都側(cè)重表現(xiàn)祖國山河的壯美,因此更多是將“山”“水”連寫,如《沁園春·長沙》的“看萬山紅遍,層林盡染;漫江碧透,百舸爭流”,《菩薩蠻·黃鶴樓》的“煙雨莽蒼蒼,龜蛇鎖大江”,《七律·長征》(1935)“萬水千山只等閑”,又如《七律·人民解放軍占領(lǐng)南京》(1949)“鐘山風(fēng)雨起蒼黃,百萬雄師過大江”等。

基于毛澤東詩詞的這一特點(diǎn),1950年代后期,毛澤東詩詞集中發(fā)表之后,在美術(shù)領(lǐng)域衍生出一種獨(dú)特的畫作類型,即以毛澤東詩詞所表現(xiàn)的內(nèi)容為依據(jù)而繪制的“詩意山水畫”。

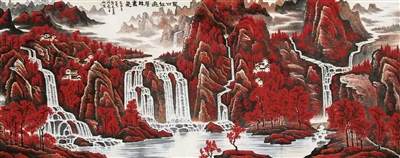

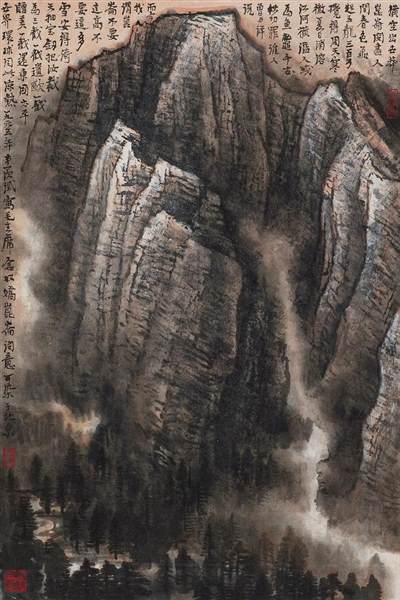

這些畫作中,最著名的是畫家傅抱石與關(guān)山月合作的《江山如此多嬌》。這幅高5米、寬9米的巨大畫作,是1959年新中國建國十周年紀(jì)念活動(dòng)中,應(yīng)人民大會(huì)堂的邀請而創(chuàng)作的,至今仍懸掛在人民大會(huì)堂的主廳墻壁上。在新中國美術(shù)史上,這幅畫作被認(rèn)為“開啟了一種新型山水畫”,其獨(dú)特意義在于,“將毛澤東詩意山水畫引入到大眾的審美領(lǐng)域,從而使毛澤東詩意山水畫在新山水畫中獲得了特殊的地位,新山水畫也因毛澤東詩意畫的表現(xiàn)而在國畫中得到了少有的重視和廣泛的影響”[2]。畫作以《沁園春·雪》為想象依據(jù),宏闊的俯瞰視點(diǎn)、高山、大河、雪原、紅日等,共同繪制出祖國山河的壯麗景象。1963年《毛主席詩詞》出版后,傅抱石這類畫作的創(chuàng)作達(dá)到一個(gè)高峰,繪制了諸如《詩意韶山》(1964)、《芙蓉國里盡朝暉》(1964)、《虎踞龍盤今勝昔》(1964)、《滿江紅·和郭沫若同志》(1964)、《登廬山詩意》(1965)、《神女應(yīng)無恙,當(dāng)驚世界殊》(1965)、《紅旗招展如畫》(1965)等多幅畫作。同樣以毛澤東詩詞為依據(jù)的“詩意山水畫”,還有李可染的《六盤山》(1959)、《萬山紅遍》(1964)、《婁山關(guān)》(1964)、《昆侖雪山圖》(1965)、《雨后斜陽》(1965)、《北國風(fēng)光》(1972);關(guān)山月的《北國風(fēng)光》(1961)、謝稚柳的《熱風(fēng)吹雨灑江天》(1964)、錢松喦的《高路入云端》(1973)等。從標(biāo)題即可看出,這些畫作對毛澤東詩詞中的山水意象做了視覺藝術(shù)的特殊呈現(xiàn),并將其引入到更大眾化的接受層面。可以說,“詩意山水畫”也與毛澤東詩詞的發(fā)表與傳播一樣,共同參與了“詩人毛澤東”形象的建構(gòu)。

關(guān)山月、傅抱石《江山如此多嬌》(1959)

這些畫作事實(shí)上凸顯了毛澤東詩詞與“山水詩”之間的獨(dú)特關(guān)聯(lián)性。亦即,從其表現(xiàn)對象而言,毛澤東詩詞實(shí)則是一種“山水詩”的當(dāng)代形態(tài)。古典中國的文人山水畫與山水詩歷來關(guān)系緊密,“詩意山水畫”也正從這一側(cè)面詮釋了毛澤東詩詞的特殊意義。美術(shù)研究者寫道:“從毛澤東的詩意出發(fā)探索山水畫的新方向,毫無疑問是建立在中國這樣一種特定的傳統(tǒng)基礎(chǔ)上的。這種基礎(chǔ)一方面被中國山水畫所表達(dá),同時(shí),毛澤東的詩也是這樣一種傳統(tǒng)的延續(xù)”[3]。也就是說,山水畫畫家從毛澤東詩詞中探詢一種新的表現(xiàn)方向,正由于山水畫與山水詩傳統(tǒng)上就有密切關(guān)系,不僅畫家可以從毛澤東詩作中獲取繪畫的意象和主題,同樣,毛澤東的山水詩自身也帶有山水畫的要素,也即從山水畫傳統(tǒng)中吸取了諸多視覺的元素及表現(xiàn)方法。在毛澤東詩詞中,“看”“望”這兩個(gè)字出現(xiàn)頻率很高,這不僅源自詞牌中“一字豆”音韻的形式需要,更為重要的是,這兩個(gè)字也同樣有表意作用,強(qiáng)調(diào)作者是從“視覺”的角度和方式來表現(xiàn)山水的。因此,將詩作中的視覺意象和意境轉(zhuǎn)化為畫作中的山水形象就更其自然。詩與畫的交融,可以說是毛澤東詩詞的一個(gè)非常重要的特點(diǎn)。

但值得討論的是,盡管同樣以“山水”作為表現(xiàn)對象,毛澤東詩詞及其衍生的“詩意山水畫”,與傳統(tǒng)中國以文人為主體的山水詩與山水畫卻有著極大的不同。這主要表現(xiàn)在創(chuàng)作主體的境界及其對山水形象的時(shí)空表現(xiàn)方式大不相同。傳統(tǒng)山水詩誕生于魏晉時(shí)期,由玄學(xué)所引發(fā),到唐朝王維時(shí)臻于善境。因此,山水詩始終以老莊哲學(xué)為基礎(chǔ),并側(cè)重表現(xiàn)帶有隱逸傾向的文人情調(diào)。而與之關(guān)聯(lián)在一起的文人山水畫,則以“丈山尺樹、寸馬分人”為繪畫原則,所追求的是“天人合一”的逍遙情調(diào)。與這樣的創(chuàng)作主體及美學(xué)風(fēng)格相比,毛澤東詩詞及由其衍生出來的“詩意山水畫”,無疑也是山水詩畫藝術(shù)領(lǐng)域的一次革命。

最大的變革是,毛澤東詩詞中的“山水”,不是傳統(tǒng)文人詩中個(gè)人隱逸情調(diào)的象征性外化,而是對作者親身走過的中國地理山川所作的一種既帶有紀(jì)實(shí)性特征又富于崇高意境的描畫;另一方面,毛澤東詩詞用以透視山水的視點(diǎn),并不是傳統(tǒng)文人的主觀意趣,而是基于古典中國世界觀所呈現(xiàn)的“天下”,并在革命主體的主觀視野中將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代“中國”(中華民族)乃至“世界”的化身。這些“山水”形象在毛澤東詩詞中的再現(xiàn)形態(tài),有著極其壯闊的時(shí)空視野,其美學(xué)風(fēng)格不是“優(yōu)美”而是“崇高”,顯示的不僅是一個(gè)既“萬古長存”又“今勝于昔”的“山水中國”,同時(shí)還是一個(gè)既具有肉身性又具有超越性的革命者抒情主體的內(nèi)在精神世界景觀。

李可染《萬山紅遍》(1964)

這種紀(jì)實(shí)性與超越性、革命地理與“天下”觀的融合,使得毛澤東詩詞中“山水”景觀表現(xiàn)出獨(dú)特的容古通今的特點(diǎn)。很大程度上可以說,毛澤東詩詞中的“山水”這一視覺形象,融匯了三種歷史時(shí)間形態(tài)并進(jìn)行了創(chuàng)造性轉(zhuǎn)換。法國歷史學(xué)家費(fèi)爾南·布羅代爾曾將歷史時(shí)間區(qū)分為三個(gè)層次,即地理時(shí)間、社會(huì)時(shí)間和個(gè)人時(shí)間。其中“地理時(shí)間”指的是“人同他周圍環(huán)境的關(guān)系史”(即他所說的“結(jié)構(gòu)”),“社會(huì)時(shí)間”是“社會(huì)史,亦即群體和集團(tuán)史”(即他所說的“局勢”),而“個(gè)人時(shí)間”則是“個(gè)人規(guī)模”的“事件史”(即他所說的“事件”) [4]。如果說一般歷史敘述關(guān)心的是“社會(huì)時(shí)間”和“個(gè)人時(shí)間”,那么布羅代爾最具創(chuàng)造性的地方就在將“地理時(shí)間”納入歷史書寫的內(nèi)容,并將三種時(shí)間融合起來,以追求一種“總體史”的史述形態(tài)。毛澤東的詩歌創(chuàng)作雖然是在完全不同的歷史與文化脈絡(luò)中展開的,但因其詩詞中表現(xiàn)出的宏闊時(shí)空視野,特別是基于長時(shí)段視野的中國與革命的書寫方式,與布羅代爾的相關(guān)表述有頗多互相參照之處。

2、史詩與“革命地理學(xué)”

首先值得分析的,是毛澤東詩詞中“山水”意象的紀(jì)實(shí)性特點(diǎn),及其與中國革命史的密切關(guān)系。這些“詩意山水”是某種意義上的革命史地圖,并與中國革命的重要?dú)v史事件聯(lián)系在一起。毛澤東詩詞的大部分詩作,都是以毛澤東在領(lǐng)導(dǎo)中國革命過程中所走過的山川地理作為表現(xiàn)對象。他的詩作既被視為革命領(lǐng)袖心境的呈現(xiàn),同時(shí)也被看作是中國革命的“史詩”[5]。可以說,從現(xiàn)實(shí)主義層面,毛澤東詩詞表現(xiàn)的既是“個(gè)人時(shí)間”的“事件史”,也是“社會(huì)時(shí)間”的“群體和集團(tuán)史”。

毛澤東在其革命經(jīng)歷中所寫的詩詞,多帶有紀(jì)實(shí)與即興的特點(diǎn)。1962年答復(fù)《人民文學(xué)》編輯部搜集的早期六首詞時(shí),他說這都是“在馬背上哼成的”,即記錄行蹤和一時(shí)興會(huì)的產(chǎn)物。研究者由此而將毛澤東詩詞的寫作與中國古典詩歌創(chuàng)作傳統(tǒng)關(guān)聯(lián)起來——“《毛主席詩詞》,作者說是在馬背上哼成的。中國的詩多為日記體,走到哪兒寫哪兒,見什么寫什么。即使抒情,也是一時(shí)興起,很少為文造情,無病呻吟”[6]。這種帶有現(xiàn)實(shí)主義色彩的地理描寫,使得毛澤東詩詞也成為了中國革命地理圖景的呈現(xiàn)。如果將1928年的《西江月·井岡山》到1936年的《沁園春·雪》連貫起來看,可以說也是一幅紅軍從五次“反圍剿”、歷經(jīng)長征而到達(dá)陜北的地理路線圖,其所寫的對象,大都是行軍途中的山川景物;同時(shí)因?yàn)檫@種山川景物并非全然實(shí)寫,而是借山水景象表現(xiàn)革命者的內(nèi)在精神境界,因而反映的也是“那個(gè)時(shí)期革命人民群眾和革命戰(zhàn)士們的心情舒快狀態(tài)”[7]。

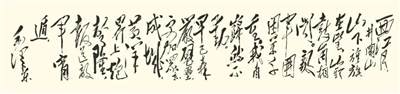

▲ 毛澤東手書《西江月·井岡山》

事實(shí)上,不僅毛澤東建國前的詩詞創(chuàng)作有這樣的特點(diǎn),新中國成立后他詩詞創(chuàng)作的另一高潮期的詩作,也是某種意義上的記錄行蹤的產(chǎn)物。傳記材料提及,1949年建國后毛澤東很喜歡離京出行,出行地點(diǎn)多是中國南方省市,如浙江杭州、湖南長沙和韶山、湖北武漢、江西南昌和廬山、廣東廣州、四川成都等。他建國后幾乎所有重要詩作,都與這種離京出行有關(guān)。比如1954年的《浪淘沙·北戴河》,即是他剛在北京完成新中國憲法草案報(bào)告后,在北戴河休養(yǎng)期間寫作的;1956年的《水調(diào)歌頭·游泳》則是在北京做完《論十大關(guān)系》的中央報(bào)告,先去廣州,然后到長沙,又轉(zhuǎn)赴武漢,在暢游長江后所寫的;1959年的《七律·到韶山》和《七律·登廬山》,則是重回故鄉(xiāng)韶山,和在廬山參加中央會(huì)議期間的作品;更著名的是1965年的《重上井岡山》,這是文革前夕毛澤東重回井岡山的詩作,詩中所表達(dá)的“可上九天攬?jiān)拢上挛逖笞谨M”的豪情,無疑也預(yù)示了“繼續(xù)革命”的強(qiáng)大意志;另外還有1965年到南昌時(shí)寫作的《七律·洪都》和1966年最后一次南下廣州時(shí)寫作的《七律·有所思》,都是他記行與即興之作,同時(shí)也顯現(xiàn)了他關(guān)于中國革命思考的內(nèi)在心境。

可以說,毛澤東詩作內(nèi)容,與其行蹤所及的地理山川密切相關(guān)。如果把毛澤東的行蹤、詩作與當(dāng)代中國的政治事件做一個(gè)彼此關(guān)聯(lián)的路線圖,幾乎可以說這也是中國革命史的地理版圖。毛澤東詩詞的這一特點(diǎn)也為研究者所關(guān)注。如日本學(xué)者竹內(nèi)實(shí)的《毛澤東的詩詞與人生》一書,按照毛澤東的個(gè)人行蹤、所到地理空間范圍的線索,闡釋了1963年《毛主席詩詞》中37首詩詞的寫作與中國革命史的密切關(guān)系[8]。這些詩詞所表現(xiàn)的地理山川,在1950-70年代中國社會(huì)將革命神圣化的年代,也被追認(rèn)為“革命圣地”。其中,特別是井岡山、六盤山、婁山關(guān)、昆侖山、延安與陜北高原、湖南韶山,以及湘江、長江、北戴河等,在“詩意山水畫”中做了各種象征性表達(dá)。這也呈現(xiàn)出了一種別樣的有關(guān)中國革命的“地理學(xué)”圖景。

[日]竹內(nèi)實(shí):《毛澤東的詩詞、人生和思想》

張會(huì)才等譯,中國人民大學(xué)出版社,2011年

這些詩詞中的每一首都與中國革命史上的重要事件聯(lián)系在一起。比如1927年寫作的《菩薩蠻·黃鶴樓》,毛澤東1958年在《毛主席詩詞十九首》的批注中這樣寫道:“一九二七年,大革命失敗的前夕,心情蒼涼,一時(shí)不知如何是好,這是那年的春季。夏季,八月七號(hào),黨的緊急會(huì)議,決定武裝反擊,從此找到了出路”[9]。在這樣的注釋中,個(gè)人心境與革命史事件、詩詞與歷史之間建立了更直接的關(guān)系。毛澤東關(guān)于自己的詩詞有過兩次集中的注解說明:一次是1958年《毛主席詩詞十九首》出版后,他在書眉上寫下大部分詞的批注,說“我的幾首歪詞,發(fā)表以后,注家蜂起,全是好心。一部分說對了,一部分說得不對,我有說明的責(zé)任”。另外一次是1963年《毛主席詩詞》出版后,外文出版社發(fā)行事業(yè)局組織翻譯英文版,毛澤東應(yīng)英譯者的要求,對自己的一些詞句做了口頭說明[10]。毛澤東的這些注解此后成為這些詩詞的權(quán)威闡釋,也是毛澤東詩詞研究的重要組成部分。伴隨這些詩詞發(fā)表,也出現(xiàn)了一些重要的闡釋專家,如臧克家、郭沫若、周振甫等。他們的闡釋一方面是在毛澤東注解基礎(chǔ)上的深化和細(xì)化,同時(shí)也是將毛澤東詩詞經(jīng)典化的重要步驟。這些關(guān)于毛澤東詩詞的解釋,都延續(xù)了將毛澤東將詩詞與革命史事件互相詮釋的方法,也形成了關(guān)于毛澤東詩詞的一種影響深遠(yuǎn)的解讀和接受方式。這種詮釋方式一方面固然可以說是毛澤東個(gè)人創(chuàng)作時(shí)的“真實(shí)”心態(tài),但由于過于強(qiáng)調(diào)這些詩詞與中國革命的對應(yīng)關(guān)系,某種程度上也窄化了對這些詩詞豐厚內(nèi)涵的理解,而將其限定于一種“紀(jì)實(shí)性”(也帶有象征性)的革命史和革命領(lǐng)袖的闡述中。

毛澤東:《毛主席詩詞》,人民文學(xué)出版社,1963年

事實(shí)上,毛澤東的詩詞創(chuàng)作與中國革命的關(guān)系并不限于這種紀(jì)實(shí)性的地理描繪,而更與中國歷史地理的深層結(jié)構(gòu),特別是中國傳統(tǒng)中涵納這種地理空間特點(diǎn)而形成的“天下”世界觀關(guān)系密切。僅僅是“革命”的邏輯,并不足以使這些山水成為“圣地”,而是“革命”與“中國”以及“地理”與“天下”的密切關(guān)系,才使得毛澤東詩詞中的革命山水有了更切實(shí)的地理載體和內(nèi)在世界觀的想象依據(jù)。有研究者稱之為“革命地理學(xué)”。

“革命地理學(xué)”這一概念最早由唐曉峰提出[11],李零在其長文《革命筆記——從中國地理看中國革命》[12]中做了更深入的闡釋。他們共同強(qiáng)調(diào)從歷史地理的長時(shí)段視野(即“中國地理的大視野”)角度,來理解包括國民黨與辛亥革命、共產(chǎn)黨和社會(huì)主義革命在內(nèi)的現(xiàn)代中國革命與其籍由發(fā)生的中國地理空間之間的互動(dòng)關(guān)系。這意味著此前僅被人們視為事件發(fā)生“場地”的地理空間本身獲得了某種自足的歷史意義,特別是地理空間如何限制、制約、改變?nèi)巳涸跉v史中的作用這個(gè)維度得到研究者的重視。比如李零提到,“地理在中國是經(jīng)世之學(xué)”,他從中國歷史地理的南北關(guān)系重新闡釋了現(xiàn)代中國革命:“中國革命是一場南北戰(zhàn)爭。革命從南方到北方,又從北方到南方,轉(zhuǎn)了一大圈兒”[13]。抗戰(zhàn)結(jié)束后,“共產(chǎn)黨取天下,大體上是從西到東,從北到南”,而其關(guān)鍵在“地理之便”:“八路軍從四川進(jìn)陜甘寧,從陜甘寧進(jìn)山西,以山西為中心,向河北、察哈爾、山東、河南、東北擴(kuò)軍,這是古代王者取天下的路線圖。周取天下、秦取天下、漢取天下,莫不如此”[14]——這種從地理空間解釋中國革命的“大視野”源自基本的地理情境,即中國的地形“西北高,東南低”,“西北、西南是個(gè)半月形文化傳播帶,東南沿海也是個(gè)半月形文化傳播帶”,這也構(gòu)成了“中國地理的太極圖”[15]。這種地理疆域形成的“歷史的慣性”,使地理局勢在不同時(shí)期的歷史事件中成為作用于人事的特殊力量。

中國地形圖

李零的相關(guān)闡釋是從歷史事件的層面而做出的“描述”。這樣的地理大視野甚至也構(gòu)成了中國史學(xué)的一種傳統(tǒng)。如李零提及司馬遷在《史記·六國年表》中有這樣的敘述:“夫作事者必于東南,收功實(shí)者常于西北。故禹興于西羌,湯起于亳,周之王也以豐、鎬伐殷,秦之帝用雍州興,漢之興自蜀漢”,進(jìn)而慨嘆道:“辛亥之后,山河破碎,中國的再統(tǒng)一,竟然還是從北方統(tǒng)一南方,再次應(yīng)了司馬遷的話”[16]。這種歷史描述法,顯然也在毛澤東詩詞中得到某種回響。比如毛澤東井岡山時(shí)期所寫的山水地理,主要在中國東南諸省,而長征時(shí)期的詩作,則顯現(xiàn)了從東南經(jīng)西南入西北的地理路線,從“茫茫九派流中國,沉沉一線穿南北”到“鐘山風(fēng)雨起蒼黃,百萬雄師過大江”,完整地詮釋了中國革命從興起到勝利的地理過程。更值得注意的是,毛澤東1949年后的行蹤及其詩詞表現(xiàn)的山水地理,則主要是長江沿線及以南的中國,這也很大程度上顯示了中國從“革命”轉(zhuǎn)向“社會(huì)主義建設(shè)”的地理重心的轉(zhuǎn)移,即從革命時(shí)期以西北為重心,到經(jīng)濟(jì)建設(shè)時(shí)期以長江沿線往南為重心的地理變化。

但是僅有這樣的“描述”顯然是不夠的,正如僅從“紀(jì)實(shí)性”層面理解毛澤東詩詞中的山水地理圖景也是不夠的,更重要的是解釋“為何如此”的深層歷史原因。這也意味著需要在兩個(gè)方面突破毛澤東詩詞革命史觀闡釋的限制,其一是從毛澤東詩詞所表現(xiàn)的山水景觀的“地理時(shí)間”來理解其宏闊美學(xué)視野的時(shí)空架構(gòu),其一是深入到這種山水景觀的內(nèi)在邏輯和主體視野中來探討毛澤東獨(dú)特的世界觀與宇宙觀。

3、地理時(shí)間和“天下”世界觀

毛澤東詩詞對于“山水”的再現(xiàn)視角是極其獨(dú)特的。某種意義上,“山水”不僅是主要的被敘對象,同時(shí)也擁有了獨(dú)特的主體視點(diǎn)和屬于它們自身的“歷史”。比如“茫茫九派流中國”的長江,比如“橫空出世”“閱盡人間春色”的昆侖山,比如“江山如此多嬌,引無數(shù)英雄競折腰”的北國風(fēng)光,比如“往事越千載,魏武揮鞭,東臨碣石有遺篇”的北戴河等,這些“山水”本身經(jīng)歷了無數(shù)的歷史,并且它們的歷史不能完全化約為“人間”的歷史,而是“閱盡人間春色”的山川歷史與“往事越千載”的人間歷史這兩者并行。“山川”自身的歷史,正類似于一種布羅代爾所謂“地理時(shí)間”的存在。這是中國作為一個(gè)“文明體”具有的基本要素,“山川”的歷史及其文化內(nèi)涵也使得毛澤東詩詞具有了文明史的內(nèi)涵。

在布羅代爾看來,“地理時(shí)間”是一種“幾乎毫無變化的歷史”,“在這種歷史中,一切變化都十分緩慢。這是由不斷重演、反復(fù)再現(xiàn)的周期構(gòu)成的歷史”[17]。但正是這種作為“結(jié)構(gòu)”的長時(shí)段歷史,構(gòu)成了人們觀察社會(huì)史與事件史的必要前提。他這樣寫道:“某些結(jié)構(gòu)有很長的壽命,因而它們成為經(jīng)歷無數(shù)代人而穩(wěn)定不變的因素”,“所有的結(jié)構(gòu)都同時(shí)既是歷史的基礎(chǔ)又是歷史的障礙。作為障礙,它們本身就是人及其經(jīng)驗(yàn)無法逾越的界限”[18]。在《文明史》一書中,布羅代爾進(jìn)而將這種地理環(huán)境的限制,作為描述“文明”的一個(gè)基本要素,“每一種文明都立足于一個(gè)區(qū)域,都或多或少地受到一定的限制。每種文明都有其自身的地理?xiàng)l件,都有其自身的機(jī)遇和局限,其中一些條件實(shí)際上長期不變而且各不相同”。他用了這樣一個(gè)比喻來描述“文明”、人類與地理?xiàng)l件的關(guān)系——“人類無休無止地演出戲劇的舞臺(tái),在一定程度上決定了他們故事的線索并說明了故事的性質(zhì)。演員可以變換,但布景依然完全相同”[19]。

[法]費(fèi)爾南·布羅代爾:《文明史》

常紹民等譯,中信出版社,2014年

這種從長時(shí)段地理視野展開的歷史解釋,顯然也為從新的視角來理解“中國”提供了極具啟發(fā)性的思路。某種意義上,李零從歷史與地理關(guān)系闡釋中國現(xiàn)代革命史,并認(rèn)為其印證了司馬遷在《史記》中描述的歷史現(xiàn)象,正揭示了中國長時(shí)段歷史的某種穩(wěn)定性內(nèi)涵。作為曾經(jīng)的“四大文明古國”之一并存續(xù)至今的文明體,中國歷史的特點(diǎn)常被描述為文明的連續(xù)性。這一特點(diǎn)在21世紀(jì)初期中國知識(shí)界關(guān)于“中國模式”“中國道路”“中國經(jīng)驗(yàn)”等的討論中,得到了前所未有的強(qiáng)調(diào)[20]。但人們討論的常常是王朝國家的歷史連續(xù)性,而很少意識(shí)到,這種“連續(xù)性”本身正是一種有意識(shí)的政治建構(gòu)的產(chǎn)物。從王朝更迭的角度,毋寧說中國歷史始終是“斷裂”而非連續(xù)的。正是“大一統(tǒng)”“通三統(tǒng)”“別內(nèi)外”的“正統(tǒng)”意識(shí),使得這些王朝國家將自己敘述為文明合法性的繼承人[21]。但這也并不是說中國歷史事實(shí)上是“斷裂的”。作為一個(gè)有著特定地理疆域范圍的文明體,從遠(yuǎn)古的夏商周三代到當(dāng)代的中華人民共和國,中華文明傳承的兩個(gè)物質(zhì)性條件沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變。這兩個(gè)物質(zhì)性條件,其一是地理空間,其二是漢文字。

就地理空間而言,雖然經(jīng)歷了從黃河流域的漢文明到明清以來的巨大中國版圖所經(jīng)歷的“滾雪球”似的[22]歷史過程,但中國人生活其間的地理空間并沒有根本性改變。特別如研究者指出的,“在1989年之后,中國幾乎是當(dāng)代世界上唯一一個(gè)在人口構(gòu)成和地域范圍上大致保持著前20世紀(jì)帝國格局的政治共同體”[23],更顯示出當(dāng)代中國地理空間與古典中國的接續(xù)。這種地理空間的延續(xù)性,構(gòu)成了李零從歷史地理角度探尋從夏商周三代到20世紀(jì)中國“歷史慣性”的依據(jù)。也正因?yàn)榇耍珴蓶|在《沁園春·雪》中,才可以將“秦皇漢武”“唐宗宋祖”“成吉思汗”的“江山”,與今朝的“風(fēng)流人物”相提并論。事實(shí)上,毛澤東詩詞中的“山水”,都具有這種長時(shí)段穩(wěn)定的歷史特性。其中的井岡山、婁山關(guān)、昆侖山、廬山、北戴河、湘江、長江等,都是中華民族依然被視為民族象征的人文地理景觀。就漢文字而言,由于有著幾乎與“文明”同樣漫長的文字記錄的歷史,并且這種文字延續(xù)迄今,因此,人們就可以漢字為媒介去了解和把握歷史,這包括諸種考古材料、出土文獻(xiàn)和傳世文獻(xiàn)經(jīng)典。同時(shí),漢字自身的使用就攜帶著中國文明史的基本內(nèi)涵。毛澤東詩詞有意識(shí)地拒絕了白話詩,而在音律、文字、格式乃至意象上都保持了古典詩歌的形態(tài),使其更鮮明地表現(xiàn)了文明史的連續(xù)性特點(diǎn)。可以說,毛澤東詩詞在作為表現(xiàn)對象的“山水”及其與“人間”的關(guān)系,和作為其表達(dá)媒介的漢文字,都顯示了一種地理時(shí)間中“中國”文明的長時(shí)段特性,而有著古今混溶的突出特點(diǎn)。所謂“古今之辨”,也即是一種古今既變化也延續(xù)的辯證關(guān)系。

傅抱石《虎踞龍盤今勝昔》(1964)

同樣重要的是,借助文字媒介而傳承的,還有一種涵納、理解地理山川的內(nèi)在世界觀。布羅代爾意義上的“地理時(shí)間”,主要是凸顯一種“客觀性”的“物質(zhì)文明”;而文明中的人在如何理解自己與其置身其間的地理空間的方式上,則形成了獨(dú)特的“世界觀”。具體到毛澤東詩詞中理解由山水構(gòu)成的地理世界和革命中國的內(nèi)在世界觀,可以說融入了一種古典中國的“天下”觀。毛澤東詩詞以山水為主要表現(xiàn)對象,不僅是革命地理的紀(jì)實(shí)性呈現(xiàn),更重要的是“山川代表‘天下’”這一古典中國世界觀的直接呈現(xiàn)。

李零考察了中國古典地理學(xué)中蘊(yùn)含的獨(dú)特宇宙觀,其中與毛澤東詩詞的討論可以關(guān)聯(lián)起來的有以下幾點(diǎn):首先,他指出人們熟悉的“世界”一詞其實(shí)是一個(gè)外來的現(xiàn)代范疇:“‘世界’是佛教用語。‘世’指時(shí)間,‘界’指空間。日本人用這個(gè)詞翻譯西文的world,其實(shí)是外來語,我國古代,本來叫‘天下’”[24]。其二,為什么叫“天下”呢?這是因?yàn)?ldquo;古人講地理可自成體系,但認(rèn)識(shí)背景是天文,東西靠晝觀日影,南北靠夜觀極星。他們是在‘天’的背景下講‘地’,所以‘地’的總稱是‘天下’”[25]。同時(shí),李零指出古代宇宙觀的三個(gè)維度,即“古人講天、地、人‘三才’,人是介乎天、地之間。但天是神的世界,地是人的世界”。其三,山川代表“天下”。“古人講‘地理’,主要是兩條,一條是‘山’,一條是‘水’,《禹貢》主水(《河渠書》、《溝洫志》、《水經(jīng)注》亦側(cè)重水),《山海經(jīng)》主山,但講‘山’必及于‘水’,講‘水’必及于‘山’。二者互為表里……‘山’者概其高,‘水’者括其下,是一種提綱挈領(lǐng)的東西”[26]。其四,“天下”暗示著一種特殊的觀看視點(diǎn)——“‘天下’這個(gè)詞,看似平常,卻暗示著一種視覺效果,一種在想象中居高臨下俯瞰大地一覽無余的效果”[27]。這種俯瞰的天下視點(diǎn),是毛澤東詩詞及“詩意山水畫”區(qū)別于一般現(xiàn)代風(fēng)景的透視視點(diǎn)而具有獨(dú)特美學(xué)特征的根本所在。

李零:《思想地圖——中國地理大視野》

生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2016年

如果納入這種地理時(shí)間及其世界觀的理解,毛澤東詩詞主要敘事對象的“山水”,顯然正是“天下”與“革命中國”的混溶化身;而其呈現(xiàn)的“山水”“人間”與“天”的三重關(guān)系,正是中國古典世界觀中“三才”格局中人間社會(huì)的存在方式。這并非一種以人為中心的、建立在西方基督教神學(xué)傳統(tǒng)基礎(chǔ)上的現(xiàn)代世界觀,而是中國文明獨(dú)特的宇宙觀,其間人文、地理和天道是同一宇宙空間的構(gòu)成物。可以認(rèn)為,毛澤東詩詞理解“山水”時(shí)空的方式,內(nèi)在地包含了一種基于中國古典宇宙觀的“天下”視野。事實(shí)上,這也正是他的詩詞不僅不同于現(xiàn)代白話詩,不同于陳毅、董必武等其他革命家的詩作,也不同于以文人為主體的古典與現(xiàn)代山水詩的最獨(dú)特的地方。這是毛澤東詩詞中基于革命史事件的“個(gè)人時(shí)間”之外的另一種歷史時(shí)間即“地理時(shí)間”的呈現(xiàn)形態(tài),其特點(diǎn)正是長時(shí)段文明史視野所塑造的現(xiàn)代與傳統(tǒng)、今與古辯證地轉(zhuǎn)換的連續(xù)性內(nèi)涵。

4、古今之辨與“局勢中的人”

但僅有“個(gè)人時(shí)間”與“地理時(shí)間”這兩個(gè)維度并沒有充分揭示出毛澤東詩詞的總體特點(diǎn)。同樣重要的還有“社會(huì)時(shí)間”的存在,這才是毛澤東詩詞創(chuàng)造性地轉(zhuǎn)換古今,并在中國革命與社會(huì)主義建設(shè)中探詢“中國化道路”的基本立足點(diǎn)。

美國歷史學(xué)家沃勒斯坦曾在一篇評(píng)述布羅代爾的文章中,對三種歷史時(shí)間做出了非常敏銳的評(píng)價(jià)。他這樣寫道:“布羅代爾的主要著作《地中海》一書處理這三種時(shí)段的順序是:結(jié)構(gòu)、局勢和事件。但是我認(rèn)為,這是該書的一個(gè)嚴(yán)重錯(cuò)誤。如果布羅代爾先考慮事件,再考慮結(jié)構(gòu),最后以局勢做出總結(jié),那么該書的說服力會(huì)大大增加”。原因在于,一方面,僅從“事件”無法理解歷史——“甚至在傳記中,事件也不過是‘塵埃’,只有結(jié)構(gòu)和局勢的結(jié)合才能給出最終的解釋”;但同樣重要的另一方面是,“結(jié)構(gòu)”本身并不是“自動(dòng)”呈現(xiàn)的,因?yàn)?ldquo;無限的長時(shí)段(即永恒的無歷史的時(shí)段)不可能是真實(shí)的”[28]。之所以說結(jié)構(gòu)不是“真實(shí)的”,是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)本身不會(huì)自動(dòng)地成為人的意識(shí)。作為一種限制人存在方式的地理?xiàng)l件,它是在人的“意識(shí)”之外發(fā)揮作用,而且必須由行動(dòng)的人經(jīng)過有意識(shí)的構(gòu)造才能成為人的自覺意識(shí)。沃勒斯坦要求重新編排“結(jié)構(gòu)”“局勢”“事件”三者的關(guān)系,正因?yàn)?ldquo;結(jié)構(gòu)”是一種無意識(shí)性的存在,“事件”是一種“塵埃”性的短暫存在,而“局勢”才是人類在歷史中發(fā)揮作用的方式。按照這樣的思路,沃勒斯坦認(rèn)為作為歷史學(xué)家的布羅代爾,同樣也是“局勢中的人”,從而把布羅代爾的歷史研究“還原”到他所置身的歷史語境中,指出他力圖與之對話的歷史話語形態(tài),他怎樣確立自己研究思路的合法性,以及他由此打開的新的歷史視野。

同樣,在探討毛澤東詩詞的時(shí)空觀時(shí),也可以借用“局勢”這一范疇來探討毛澤東詩詞中的另一種歷史時(shí)間,即“社會(huì)時(shí)間”的存在樣態(tài)。如果說毛澤東詩詞中“山水”的紀(jì)實(shí)性與其所經(jīng)歷的革命史事件關(guān)系密切,表現(xiàn)出一種“個(gè)人時(shí)間”的特點(diǎn);同時(shí),“山水”景觀所內(nèi)在蘊(yùn)含的“天下”世界觀與長時(shí)段視野中的中國人文地理結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián),而表現(xiàn)出一種“地理時(shí)間”的特點(diǎn);那么同樣值得討論的是,這些“詩意山水”的呈現(xiàn)并非僅是毛澤東個(gè)人或中國地理這兩極作用的結(jié)果,更重要的是置身于特定歷史情境和政治格局中的毛澤東對歷史、社會(huì)和局勢做出判斷并采取行動(dòng)的結(jié)果,是一種“社會(huì)時(shí)間”的顯現(xiàn)。他的詩詞,更應(yīng)該被視為這樣一種政治文化意識(shí)的呈現(xiàn)方式。換言之,需要把毛澤東詩詞的創(chuàng)作“還原”到其置身的中國革命歷史進(jìn)程中,進(jìn)而探討其詩詞實(shí)踐的主體性與創(chuàng)造性。在這個(gè)意義上,毛澤東正是作為“局勢中的人”而發(fā)揮歷史作用。

毛澤東詩詞的創(chuàng)作與中國社會(huì)主義革命的關(guān)系需要從多個(gè)層面加以考量。一是毛澤東個(gè)人與革命事件的關(guān)系,一是毛澤東詩詞創(chuàng)作的獨(dú)特風(fēng)格及其受到的傳統(tǒng)影響,另一是置身于革命歷史進(jìn)程中的毛澤東,其內(nèi)在精神世界如何既與外在歷史進(jìn)程互動(dòng),又保持了其主體性和獨(dú)特性。毛澤東詩詞及其精神世界的某種穩(wěn)定性直接呈現(xiàn)為一些基本要素的穩(wěn)定性,這與他對中國文明的理解與接受直接相關(guān)。同時(shí),這個(gè)內(nèi)在世界的基本要素關(guān)系并不是一成不變的,毋寧說這些要素是一個(gè)類似“體系”的構(gòu)成體,諸要素之間的錯(cuò)動(dòng)關(guān)系會(huì)導(dǎo)致其基本取向的變化。這種變化與毛澤東對中國革命的階段性理解密切相關(guān),也可以說,毛澤東詩詞中“詩意山水”的內(nèi)在時(shí)空是由這種代表“局勢”的社會(huì)時(shí)間最終決定的。

注釋

[1] 鄒躍進(jìn):《新中國美術(shù)史:1949-2000》,第55頁,長沙:湖南美術(shù)出版社,2002年。

[2] 陳履生:《江山如此多嬌——20世紀(jì)50年代中國畫中的“新山水畫”理想化的人間樂園》,收入《20世紀(jì)中國畫:“傳統(tǒng)的延續(xù)與演進(jìn)”國際學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集》,第294頁,杭州:浙江人民美術(shù)出版社,1997年。

[3] 鄒躍進(jìn):《新中國美術(shù)史:1949-2000》,第55頁。

[4] 【法】費(fèi)爾南·布羅代爾:《地中海與菲利普二世時(shí)代的地中海世界》,第8-10頁,唐家龍、曾培耿等譯,北京:商務(wù)印書館,2017年。

[5] 張鐘、洪子誠、趙祖謨等:《當(dāng)代中國文學(xué)概觀》,北京大學(xué)出版社,1986年。

[6] 李零:《思想地圖——中國地理大視野》,第225頁,北京:三聯(lián)書店,2016年。

[7] 毛澤東:《詞六首》引言,《人民文學(xué)》1962年5月號(hào)。

[8] 參見【日】竹內(nèi)實(shí):《毛澤東的詩詞、人生和思想》,張會(huì)才等譯,北京:中國人民大學(xué)出版社,2011年。

[9] 中共中央文獻(xiàn)研究室編:《毛澤東文藝論集》,第194頁,北京:中央文獻(xiàn)出版社,2002年。

[10] 中共中央文獻(xiàn)研究室編::《毛澤東文藝論集》,第219-226頁。

[11] 唐曉峰:《人文地理隨筆》,第287-295頁,北京:三聯(lián)書店,2005年。

[12] 李零:《思想地圖——中國地理大視野》,第199-236頁。

[13] 李零:《思想地圖——中國地理大視野》,第235-236頁。

[14] 李零:《思想地圖——中國地理大視野》,第234頁。

[15] 李零:《思想地圖——中國地理大視野》,第210-211頁。

[16] 李零:《思想地圖——中國地理大視野》,第236頁。

[17] 【法】費(fèi)爾南·布羅代爾:《論歷史》,第3頁,劉北成、周立紅譯,北京大學(xué)出版社,2008年。

[18] 【法】費(fèi)爾南·布羅代爾:《論歷史》,第34頁,劉北成、周立紅譯。

[19] 【法】費(fèi)爾南·布羅代爾:《文明史》,第42-44頁,常紹民等譯,北京:中信出版社,2014年。

[20] 相關(guān)論述參見賀桂梅:《“文化自覺”與中國敘述》,《天涯》2012年第1期;賀桂梅:《“文明”論與21世紀(jì)中國》,《文藝?yán)碚撆c批評(píng)》2017年第5期。

[21] 汪暉:《亞洲視野:中國歷史的敘述》,第82頁,牛津大學(xué)出版社,2010年。

[22] 參見李零:《茫茫禹跡:中國歷史的兩次大一統(tǒng)》,第7-76頁,北京:三聯(lián)書店,2016年。

[23] 汪暉:《東西之間的“西藏問題”(外二篇)》,第147頁,北京:三聯(lián)書店,2014年。

[24] 李零:《思想地圖——中國地理的大視野》,第107頁。

[25] 李零:《思想地圖——中國地理的大視野》,第8頁。

[26] 李零:《思想地圖——中國地理的大視野》,第14頁。

[27] 李零:《思想地圖——中國地理的大視野》,第107頁。

[28] 【美】沃勒斯坦:《布羅代爾:歷史學(xué)家;“局勢中的人”》,收入【法】費(fèi)爾南·布羅代爾:《論歷史》,第244頁,劉北成、周立紅譯。

02

天人之際:

抒情主體與革命辯證法

除了“詩意山水”這一空間要素,毛澤東詩詞文本中另一個(gè)引人注目的因素,是作為抒情主體的“我”或“人”。文本內(nèi)容是從這個(gè)主體的視角所作的再現(xiàn)或表現(xiàn),或記行(如“才飲長沙水,又食武昌武”),或抒情(如“問蒼茫大地,誰主沉浮”),或言志(如“今日長纓在手,何日縛得蒼龍”),因此整個(gè)文本具有強(qiáng)烈的抒情氣息。這個(gè)抒情主體與“詩意山水”的二元關(guān)系,構(gòu)成了毛澤東詩詞文本的醒目特點(diǎn)。但與傳統(tǒng)山水詩畫最大的不同在于,這里從“天下”世界觀顯現(xiàn)的山水景觀與現(xiàn)代抒情主體的關(guān)系,并不是傳統(tǒng)文人“天人合一”的逍遙想象,而是中國古典政治哲學(xué)所討論的“天人之際”的互動(dòng),同時(shí)也是毛澤東唯物辯證法哲學(xué)的生動(dòng)演示。其間,“山水”與“人間”、“天”與“人”的互動(dòng)關(guān)系,比毛澤東的其他理論與政治文本,更深刻地顯示了他關(guān)于人與歷史、主觀與客觀之間辯證法哲學(xué)的理解。

1、毛澤東詩詞的四個(gè)基本要素

某種意義上,可以將毛澤東詩詞的文本構(gòu)成描述為四個(gè)基本要素和三重空間維度的不同組合。這四個(gè)要素包括“山水”(“江山”)、“人間”、“天”與“人”(“我”“英雄”)。地理時(shí)間、社會(huì)時(shí)間、個(gè)人時(shí)間是其時(shí)間維度,而“天”、“地”、“人”(“人間”)則是其空間維度。因而可以從結(jié)構(gòu)主義詩學(xué)的角度,對毛澤東詩詞的內(nèi)在時(shí)空觀及其階段性演變做出分析。

有關(guān)四個(gè)基本要素及其內(nèi)涵,這里僅舉《念奴嬌·昆侖》(1935)為例來加以說明。

橫空出世,莽昆侖,閱盡人間春色。飛起玉龍三百萬,攪得周天寒徹。夏日消融,江河橫溢,人或?yàn)轸~鱉。千秋功罪,誰人曾與評(píng)說。

而今我謂昆侖:不要這高,不要這多雪。安得倚天抽寶劍,把汝裁為三截?一截遺歐,一截贈(zèng)美,一截還東國。太平世界,環(huán)球同此涼熱。

▲ 毛澤東手書《念奴嬌·昆侖》

在這首詞中,第一個(gè)敘述要素是昆侖山。上闕內(nèi)容寫昆侖山的歷史存在形態(tài),“橫空出世”與“莽”字形容出昆侖山的雄壯,特別是一種突然截?cái)嗵斓匾暰€的視覺沖擊感。最有意味的則是“閱”字。到底是誰“閱盡人間春色”呢?顯然,這個(gè)“閱”字的主體是昆侖山,是它在俯瞰人間的四季輪換,滄桑變幻。并且,它擁有自己的歷史——“飛起玉龍三百萬,攪得周天寒徹”的冰天雪地圖景,和“夏日消融,江河橫溢,人或?yàn)轸~鱉”冰雪融化圖景,既灌溉土地,也導(dǎo)致江河水漫貽害人間,構(gòu)成了其既“功”且“罪”的千秋歷史。“山”與“江河”的關(guān)系也在這樣的敘述中顯現(xiàn)出來,即“山”在上,“江河”在其下,江河之源來自高山。可以說,毛澤東詩詞中的“山水”都具有與昆侖山相似的特點(diǎn),一方面它們有屬于自己的歷史,即它們不是某種屬人的意義載體,而是獨(dú)立的審美對象;另一方面,它們又都與“人間”構(gòu)成了既對立且并行的關(guān)系。

“人間”是《念奴嬌·昆侖》的第二個(gè)敘述要素。正是“人間”的變換,顯出了昆侖山的萬古長存;而且“人間”顯然在昆侖之下,“人間”沒有力量反作用于昆侖山,而被動(dòng)地承受著“江河橫溢”的災(zāi)難后果。但人間卻也有它的主體性,即“評(píng)說”昆侖山的千秋功罪。雖然這“評(píng)說”并不能影響到昆侖山,但由此“人間”與“昆侖山”都構(gòu)成了自身獨(dú)立性而又兩兩并行的歷史存在。如果從習(xí)慣了以人為中心的人文主義視點(diǎn)來看待這種敘述,顯然會(huì)意識(shí)到其間含有將“人間”相對化而帶來的非人為主義甚或反人文主義的世界觀。“人間”不是宇宙的中心,而是與“山水”并存于世的一種存在。這一方面使讀者去除習(xí)慣性的人類中心視角,而將此前視為“他者”的山川同等看待,另一方面也需要接納一種將人間與山川同時(shí)去中心化的宇宙觀。在毛澤東詩詞中多次出現(xiàn)的“人間”這一范疇,由此為觀照人類社會(huì)帶來了一種間離性的非人化角度。同時(shí)要意識(shí)到,這里的“人間”是一種集體性存在,而非個(gè)人性存在,因而與下闕中出現(xiàn)的“我”并不具有同一關(guān)系。

李可染《昆侖雪山圖》(1965)

在上闕山川與人間并置的二元敘述格局中,下闕“我”的出現(xiàn)顯然比“橫空出世”的昆侖山更具有沖擊力。因?yàn)檫@個(gè)“我”站在了比昆侖山更高的位置,他“倚天而立”[1],抽出寶劍將昆侖山裁為三截,占據(jù)的是“天”的俯瞰視點(diǎn),由此昆侖山在其視點(diǎn)中才能如同物件一樣被隨意裁剪。這個(gè)“我”顯然是“人”,但卻不限于“人間”并且高于“人間”,而擁有改天換地的能力和意志。“我”由此而成為改變天地關(guān)系的最具能動(dòng)性的力量。

同樣值得注意的還有第四個(gè)因素“天”。這個(gè)“天”既是一種具體的力量,也是一種抽象的力量。作為一種具體的力量,“天”顯然在昆侖山和人間之上,可以說,正是后二者構(gòu)成了“天之下”。在這首詞中另外兩個(gè)與“天下”相當(dāng)?shù)脑~匯,是“世界”與“環(huán)球”。作為一種抽象的力量,“天”無形而又無所不在,可以說是一種支配宇宙萬物的像“規(guī)律”那樣的存在。毛澤東很多詩詞中,都有這個(gè)“天”的存在。比如“人生易老天難老”(《采桑子·重陽》,1929),“天”以循環(huán)的時(shí)間即“歲歲重陽”來顯現(xiàn)自身;“山舞銀蛇,原馳蠟象,欲與天公試比高”(《沁園春·雪》,1936),這個(gè)“天公”是高山與雪原之上的空間形象;“天若有情天亦老,人間正道是滄桑”(《七律·人民解放軍占領(lǐng)南京》,1949),直接化用了唐代李賀《金銅仙人辭漢歌》中的原句,與“人間”對照而顯示為一種類似“天道”的存在。

很大程度上可以說,《念奴嬌·昆侖》中的“山川”、“人間”、“天”、“我”這四個(gè)要素,事實(shí)上也是毛澤東詩詞的四個(gè)基本構(gòu)成因素,并塑造了毛澤東詩詞的內(nèi)在時(shí)空觀。其宏闊的視野、崇高的境界與巨大的時(shí)空跨度,都由這四個(gè)基本要素形塑。1945年毛澤東的《沁園春·雪》首度在重慶《新民報(bào)晚刊》刊出時(shí),編者稱其“風(fēng)調(diào)獨(dú)絕,文情并茂,而氣魄之大,乃不可及”[2]。毛澤東詩詞氣魄之“大”,正源自這一內(nèi)在時(shí)空觀的塑造。它與現(xiàn)代人所熟悉的西方式人文主義世界觀是非常不同的,同時(shí)也與古典文人傳統(tǒng)中的“天人合一”的意境并不相同。如何理解毛澤東詩詞,進(jìn)入這種內(nèi)在的“宇宙”想象顯然是必要的前提。

2、要素關(guān)系演變的三個(gè)創(chuàng)作階段

但這四個(gè)要素在毛澤東詩詞文本中的存在方式并不是一成不變的,而是與特定歷史時(shí)期毛澤東的政治實(shí)踐和個(gè)人精神世界密切互動(dòng),并呈現(xiàn)出階段性的風(fēng)格特征。在不同階段的創(chuàng)作中,要素之間發(fā)生了結(jié)構(gòu)性錯(cuò)動(dòng),因而形成了不同的精神取向。如果將毛澤東詩詞看作一個(gè)有著內(nèi)在連續(xù)性的敘述要素整體,大致可以將其表現(xiàn)風(fēng)格與書寫主題區(qū)分為三個(gè)較為明顯的階段:

要素關(guān)系的最早成型,出現(xiàn)在1925年創(chuàng)作的《沁園春·雪》中。這首詞鮮明地呈現(xiàn)出了古典“天下”世界觀中的“天”“地”“人”三重格局。上闕從敘述主體的視點(diǎn)出發(fā),他抬頭仰觀“萬山”與“長空”,低頭俯看江水和淺底,感受到“萬類霜天競自由”的壯闊境界。下闕則是敘述主體關(guān)于曾與同伴們游歷此地的回憶。上闕寫當(dāng)下的“看”,下闕寫過往的“憶”,抒情主體的“人”(或“我”)雖然占據(jù)了最核心位置,但他并沒有在文本中顯現(xiàn),也就是不以“我”字出現(xiàn)。最具沖擊力的,是這個(gè)“人”面對天地的主體態(tài)度,也可以認(rèn)為這首詞奠定了毛澤東詩詞的基本精神格局,即“問蒼茫大地,誰主沉浮”和“指點(diǎn)江山”。這個(gè)未曾現(xiàn)身的敘述主體,以他極其博大的胸懷涵納天地,并希望主宰大地(“江山”)。可以說,這首詞是包含了一個(gè)主謂句的基本三元素,即人(我)+看(問、憶)+江山。雖然描述的主要對象是“山水”(“江山”),但顯現(xiàn)的是敘述主體主觀視野內(nèi)的“天下”,是其宏闊胸襟的體現(xiàn)。這樣的敘述格局因而帶有強(qiáng)烈的抒懷言志的抒情風(fēng)格。

毛澤東在廣州(1925年)

《沁園春·雪》表現(xiàn)出來的要素格局及其書寫風(fēng)格,代表了毛澤東從1925年到1935年主要詩作的特點(diǎn),可以將其概括為“胸懷天下”。這個(gè)階段的創(chuàng)作突出的是某個(gè)當(dāng)下情境中抒情主體與其所面對的“山水”之間的涵納關(guān)系,側(cè)重表現(xiàn)一種心境、胸襟。這種抒情格局到1935年的《七律·長征》達(dá)到了極致。這首七律詩對山水做了極其夸張的“縮小化”呈現(xiàn),“五嶺”只是“細(xì)浪”,“烏蒙”類似“泥丸”,作為天險(xiǎn)的“金沙江”和“大渡橋”也仿佛只是在尋常的“暖”與“寒”中被人體驗(yàn)。這種夸張式呈現(xiàn),為的是顯示“紅軍”將萬水千山視若“等閑”的精神境界。山水的縮微化,反襯的正是“人”的強(qiáng)大,同樣呈現(xiàn)的是人涵納天地、胸懷天下的宏闊主觀世界。這個(gè)“人”已是某種凌駕于天地之上的“巨人”。

從1935年至1959年,毛澤東詩詞形成了另一個(gè)創(chuàng)作階段。變化發(fā)生于1935年創(chuàng)作的《念奴嬌·昆侖》,最重要的是出現(xiàn)了“古”與“今”的時(shí)間對比,同時(shí)凸顯了“人間”這一要素,并以“換了人間”作為其主要敘述主題。“今”這一時(shí)間維度的出現(xiàn),表明的是一種創(chuàng)造新世界的強(qiáng)烈愿望,這也與這一時(shí)段中毛澤東成為中國共產(chǎn)黨領(lǐng)袖,領(lǐng)導(dǎo)抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭,建立新中國,接著進(jìn)行社會(huì)主義建設(shè)等的革命史事件和歷史局勢密切相關(guān)。從《念奴嬌·昆侖》中“而今我謂”,《沁園春·雪》中“數(shù)風(fēng)流人物,還看今朝”,《七律·人民解放軍占領(lǐng)南京》中“虎踞龍盤今勝昔”,《浪淘沙·北戴河》中“蕭瑟秋風(fēng)今又是,換了人間”,《水調(diào)歌頭·游泳》中“神女應(yīng)無恙,當(dāng)驚世界殊”,《七律·送瘟神》“紅雨隨心翻作浪,青山著意化為橋”,直到《七律·到韶山》中“敢教日月?lián)Q新天”,這一階段的詩詞具有相似的風(fēng)格,都是在“今”與“昔”的對比中書寫“人間”的變化。在辭章結(jié)構(gòu)上,基本上是上闕寫“昔”(舊),下闕寫“今”(新),而發(fā)生巨大變化的主體,則是“人間”。在《念奴嬌·昆侖》中,“人間”是在昆侖山的視點(diǎn)中呈現(xiàn)出來的,但到1958年的《七律二首·送瘟神》則是“人間”改變了天地,“天連五嶺銀鋤落,地動(dòng)三河鐵臂搖”。“山水”(天地)與“人間”關(guān)系的轉(zhuǎn)換,正是新中國創(chuàng)造新社會(huì)在毛澤東詩詞中的直觀呈現(xiàn),可以將這個(gè)階段的主題概括為“換了人間”。

毛澤東在廣西南寧參加群眾游園大會(huì)

同各族人民會(huì)面(1958年)

在這種改天換地的變化中,另一種“屬人”形態(tài)即神話傳說中天上的“神仙”也被召喚出來,并從他們的眼中看出“人間”的變化。如《水調(diào)歌頭·游泳》中的神女,《蝶戀花·答李淑一》中的嫦娥與吳剛,《七律二首·送瘟神》中的牛郎和《七律·答友人》中的帝子。神話人物的出現(xiàn),活生生地演繹出“天”的視點(diǎn),因?yàn)檎沁@些“天上”的神仙在俯瞰這“天下”的人間。這也可以再次看出“天”“地”“人”的三重時(shí)空維度所構(gòu)造的宇宙觀,特別是從一種間離性的宇宙視點(diǎn)描述“人間”變化的獨(dú)特視景。也就是,只有在“天”與“人”、“天下”與“人間”的關(guān)系視野中,才能更宏闊地描畫出新中國人間社會(huì)的巨大變化。

但在這個(gè)階段,雖然以“換了人間”作為主題,不過“天上”與“人間”的分隔還是十分明顯的,人雖然改造了人間和天地,但還是存在“人”“神”之別。而到了1959年之后的第三階段詩詞中,“天”與“人”就不再有分別,或者說“人”占據(jù)了“天”的位置,并形成了比“江山”更闊大的真正具有“天下”視野的宇宙空間想象。

傅抱石《毛澤東<浪淘沙·北戴河>詞意》(1964)

這種可以概括為“人與天齊”的第三個(gè)階段的創(chuàng)作特點(diǎn),集中表現(xiàn)在從1959年的《七律·登廬山》直到1965年的《念奴嬌·鳥兒問答》中。一方面,“天下”的空間維度更其宏闊,超越了一般“中國”視野中的“江山”(或“山河”),而呈現(xiàn)為更現(xiàn)代的宇宙、星球景觀。在1958年的《七律二首·送瘟神》中首次出現(xiàn)了“地球”與“天河”的宇宙想象,“坐地日行八萬里,巡天遙看一千河”,用以描述時(shí)間流逝。這種對日常時(shí)間和歷史變遷的表達(dá)方式,如此的獨(dú)異,它想象人在每一天度過的時(shí)間,就是地球自轉(zhuǎn)一天,在宇宙中行走了“八萬里”,而人也因此在地球上巡視了天上無數(shù)的星河。這里借用了神話傳說中天上神仙的視點(diǎn),卻完全超越了天上與天下的分界,將一種奇特的宇宙想象融入了日常生活的時(shí)間中,并使人們對日常時(shí)間和空間的體驗(yàn)完全相對化了。更突出的是《滿江紅·和郭沫若同志》(1963)中的空間想象“小小寰球,有幾個(gè)蒼蠅碰壁”,和時(shí)間想象“一萬年太久,只爭朝夕”。地球被縮小為“小小寰球”,而真正的革命者的天下,則是“四海翻騰云水怒,五洲震蕩風(fēng)雷激”。與宇宙的“一萬年”相比,人間的“朝夕”雖然極其短暫,但革命者卻是連這樣短暫的時(shí)間也倍加珍惜。

這種宇宙時(shí)空的想象,緊密地聯(lián)系著這一時(shí)期毛澤東詩歌創(chuàng)作兩個(gè)相反相成的主題,就其批判的一面是“反帝反修”,就其理想的一面則是“世界革命”。這一革命超越了作為民族國家的中國,而在真正的全球、世界視野中展開,由此,“宇宙”取代“江山”(“山河”)成為想象世界的更大載體。同時(shí),也出現(xiàn)了反差對比極大的兩種意象序列,比如象征性意象是“梅花”與“蒼蠅”(《卜算子·詠梅》、《七律·冬云》),比喻性意象是“鯤鵬”與“蓬間雀”(《念奴嬌·鳥兒問答》)。但有意味的是,“人間”這一形象卻相對化甚至弱化了。這是“扶搖直上九萬里”的鯤鵬“背負(fù)青天朝下看”所見的“人間城郭”,“炮火連天,彈痕遍地”,嚇倒了“人間”的“蓬間雀”。從扶搖直上九萬里的“鯤鵬”眼中看來,“蓬間雀”是極其渺小的存在,但在這樣的“天地”想象中,大與小之間的極大反差對比,凸顯是與鯤鵬處在同一視點(diǎn)、由天上往人間看的抒情主體。在這個(gè)與鯤鵬一樣宏大的抒情主體視野中,除了“崇高”的意境,難以看到“人間”的真正存在。

或許可以說,到了第三個(gè)階段的毛澤東詩詞中,“天下”代表的是超越了“江山”國族邊界的真正“天下”視野,在抒情主體“與天同一”的視點(diǎn)中,其“人間”特性似乎變得越來越弱化,不再具有肉身性經(jīng)驗(yàn)的可感內(nèi)涵。同時(shí),這一抒情主體的視野充塞整個(gè)宇宙,成為絕對的歷史意志的化身,因此,也就有《水調(diào)歌頭·重上井岡山》中“可上九天攬?jiān)拢上挛逖笞谨M”的極致想象。

傅抱石 《毛澤東<滿江紅·和郭沫若同志>詞意》 (1964)

如果將毛澤東詩詞中“天”“地”“人”的三重空間維度及其三個(gè)創(chuàng)作階段中“天人之際”的演繹變化整體地關(guān)聯(lián)起來看,有兩個(gè)問題需要做更深入討論:其一是三重空間維度構(gòu)造的,是毛澤東作為寫作主體與抒情主體的內(nèi)在精神世界,同時(shí)也是他所創(chuàng)造的一種“世界”想象。這種“世界”想象既具有傳統(tǒng)中國“胸懷天下”的政治主體的內(nèi)在視景,也有當(dāng)代革命者“世界革命”的崇高意境。可以說,這一透視世界的主體視景,是一種“政治化視鏡”一樣的存在,即一種政治主體的主觀裝置。而毛澤東詩詞一旦傳播開來,詩詞中的這一視景裝置將產(chǎn)生可復(fù)制性,它作用于讀者的主體情感,并通過一系列獨(dú)特時(shí)空意象體系,賦予讀者一種觀察世界與自我的主體構(gòu)造及其內(nèi)在意識(shí)。其政治性正在于,這個(gè)“政治化視鏡”召喚出來的不僅是文學(xué)的審美意境,更是一個(gè)力求在現(xiàn)實(shí)社會(huì)關(guān)系中訴諸實(shí)踐行動(dòng)的政治主體。它既是“我”,又是“我們”,既是個(gè)人性肉身性的抒情者,也是群體性超越性政治力量“人民”的化身。因此,值得分析的問題是,這一既抽象又具體可感的主體鏡像是如何形成的呢?其二,毛澤東詩詞中在天人關(guān)系的演繹中越來越凸顯的抒情主體,可以說具體地代表了毛澤東如何理解唯物與唯心、歷史與意志的思想內(nèi)涵,特別是以《矛盾論》《實(shí)踐論》為代表的辯證法哲學(xué)內(nèi)涵。這是一種“唯意志論”的哲學(xué)表現(xiàn)嗎?它在何種意義上以何種方式確立起了自身的內(nèi)在邏輯?

3、抒情主體的政治視鏡:

“人民”與“現(xiàn)代君主”

毛澤東詩詞中的“人”顯現(xiàn)為不同形態(tài),有時(shí)是單數(shù)的“我”,有時(shí)是復(fù)數(shù)的“英雄”或“風(fēng)流人物”;既是毛澤東主體形象的顯現(xiàn),也是作為政治主體的“人民”(“無產(chǎn)階級(jí)”)的化身。可以說,這是一種“個(gè)人意志”,更是一種“集體意志”。而且與空間性主體的“人間”不同,這個(gè)抒情主體同時(shí)也是詩詞文本中一個(gè)能打破時(shí)空限制、具有極大能動(dòng)性的行動(dòng)主體。在第一階段中,他涵納天地、“胸懷天下”,第二階段中,他改天換地、重塑人間,第三階段中,他充塞了整個(gè)宇宙,成為世界革命的歷史意志的化身。這個(gè)主體形象可以在肉身性的抒情個(gè)體和超越性的政治主體之間轉(zhuǎn)換,這既是毛澤東詩詞獨(dú)特的審美意境的由來,也是其顯而易見的政治意義的生成機(jī)制。

與一般山水詩畫延續(xù)的文人傳統(tǒng)不同,毛澤東詩詞的抒情主體接納并轉(zhuǎn)化的是另一種“天下”世界觀的政治主體想象傳統(tǒng)。李零的研究提到,“俯瞰天下”這種視覺效果的形成機(jī)制,最早源自帝王的領(lǐng)地管理法:“中國的‘大一統(tǒng)’很有傳統(tǒng),在行政效率不足的古代,控制廣大地面得有特殊的辦法,君王視察是重要一著。他們的巡狩不光是‘檢查工作’,還往往登名山、涉大川,在山頭水邊祭祀,叫‘望祭’。……而‘望祭’中,祭山比祭水更重要。名山是國土‘四望’中的制高點(diǎn),可以讓人有一種‘登臨出世’、‘與天齊一’的感覺”[3]。所謂“岳鎮(zhèn)海瀆”[4]即是這種皇家祭祀的產(chǎn)物。從這個(gè)面向,顯現(xiàn)出的是山水代表“天下”這一世界觀的一種獨(dú)特的中國政治脈絡(luò)。與一般有關(guān)山水和天下的理解注重“文人”這一群體的敘述不同,李零更關(guān)注的是“山水”代表“天下”的政治源頭,即其與皇權(quán)統(tǒng)治的關(guān)系。可以說,如何理解“山水”與“天下”的關(guān)系,存在著以孔子為源頭的文人傳統(tǒng),和以秦皇漢武為典范的皇權(quán)傳統(tǒng)[5]。李零的討論并沒有納入由魏晉文人的玄學(xué)取向而形成的另一種山水詩與山水畫傳統(tǒng),而這種文人傳統(tǒng)往往是研究界討論中國山水詩畫的主要方式。而毛澤東詩詞的獨(dú)特性在于,他雖然采用了山水詩畫的抒寫形態(tài),但完全避開了士大夫氣息的文人傳統(tǒng),可以說他開創(chuàng)的是一種政治主體而非文人主體的山水詩畫形態(tài)。他重構(gòu)的是以孔子為源頭的儒學(xué)政治的天下觀,同時(shí)也并沒有回避這種天下觀與皇權(quán)之間的曖昧關(guān)系。

▲ 毛澤東手書《沁園春·雪》

最著名的例子是《沁園春·雪》在1945年的發(fā)表所引起的爭議。這首詞的寫作時(shí)間據(jù)考證是1936年2月。紅軍長征到達(dá)陜北后,隨即東渡黃河去山西抗戰(zhàn),毛澤東途徑陜西清澗縣的袁家村時(shí)寫下了這首詞。但其發(fā)表卻是在抗戰(zhàn)結(jié)束、國共內(nèi)戰(zhàn)即將開始的1945年,毛澤東代表中國共產(chǎn)黨赴重慶與國民黨蔣介石進(jìn)行和平談判。這是毛澤東第一次以公開合法的身份出現(xiàn)在國統(tǒng)區(qū)的公眾面前。《沁園春·雪》即發(fā)表于此時(shí)。可以說,這首詞的發(fā)表與毛澤東在國統(tǒng)區(qū)的政治亮相具有同樣引人注目的意義。《沁園春·雪》同樣包含了毛澤東詩詞的四個(gè)基本要素,但有所變異的是,這里沒有寫“人間”與“我”,而凸顯了“江山”與“英雄”的二元關(guān)系。一邊是壯闊的江山,同時(shí)江山也被作了女性化的修辭呈現(xiàn)(“紅裝素裹,分外妖嬈”“江山如此多嬌”),而“英雄”則作為其“占有者”的形象出現(xiàn)。更有意味的是,作者在歷數(shù)歷史上的英雄時(shí),提及的是中國歷史上的5位著名帝王,“惜秦皇漢武,略輸文采;唐宗宋祖,稍遜風(fēng)騷。一代天驕,成吉思汗,只識(shí)彎弓射大雕”。這些帝王被視為“今朝”的“風(fēng)流人物”意欲超越的歷史對象。因此,毛澤東的“帝王”意識(shí)很快成了爭論的焦點(diǎn)。柳亞子曾想將毛澤東這首詞和自己的和詞同時(shí)發(fā)表在中共掌管的大報(bào)《新華日報(bào)》上,但得不到允許,他這樣抱怨說:“中共諸子,禁余流播,諱莫如深,殆從詞中類似帝王吻,慮為意者攻訐之資”。這也可見當(dāng)時(shí)掌管意識(shí)形態(tài)宣傳的共產(chǎn)黨高層的顧慮。當(dāng)時(shí)國統(tǒng)區(qū)的《大公報(bào)》主編王蕓生則發(fā)表了《我對中國歷史的一種看法》一文,并這樣說:“近見今人述懷之作,還看見‘秦皇漢武’‘唐宗宋祖’的比量,因此覺得我這篇斥復(fù)古的述作并反帝王思想的文章還值得拿出來與世人見面”,就直接點(diǎn)出“帝王”意識(shí),并由此引發(fā)國民黨文人對毛澤東的攻擊[6]。

23年后,毛澤東在1959年出版的《毛主席詩詞十九首》的注解中做出了回應(yīng),認(rèn)為這首詞的主題是“反封建主義,批判兩千年封建主義的一個(gè)反動(dòng)側(cè)面”,而“數(shù)風(fēng)流人物,還看今朝”指的并非他自己,而是“無產(chǎn)階級(jí)”。但如何看待《沁園春·雪》中這種“天下”觀,事實(shí)上并不是小問題。這里的關(guān)鍵問題是,如果說“愛國主義”者(“無產(chǎn)階級(jí)”)的“江山”,也正是“封建主義”者(帝王將相)的“江山”,該如何辨析這兩者的關(guān)系呢?這也正涉及毛澤東詩詞獨(dú)特的古今之辨風(fēng)格,涉及“馬克思主義中國化”如何辯證地對待歷史傳統(tǒng)的問題,更涉及如何在一種長時(shí)段歷史視野中中國革命重構(gòu)新的政治主體和世界想象的問題。

毛澤東:《毛主席詩詞十九首》,文物出版社,1958年

從詩歌傳統(tǒng)而言,毛澤東接續(xù)的是詩詞創(chuàng)作中“豪放派”傳統(tǒng),特別是蘇東坡與辛棄疾,同時(shí)融入的是湖南地域儒學(xué)的“經(jīng)世”傳統(tǒng)[7]。他對軍事和地理知識(shí)的熟諳即是這種傳統(tǒng)的一種體現(xiàn)。也正是在這里,毛澤東的“天下”世界觀已經(jīng)偏移了文人傳統(tǒng)而納入了強(qiáng)烈的政治意識(shí)。從代表“天下”的山水空間的具體政治意涵而言,這里存在著從王朝國家的疆域到現(xiàn)代民族國家領(lǐng)土的轉(zhuǎn)換。《沁園春·雪》中的“長城”與“大河”(黃河)作為中華民族的象征,顯然是一種現(xiàn)代民族主義政治意識(shí)構(gòu)造的產(chǎn)物。而在王朝國家的“天下”視野中,“江山”所代表的不過是帝王的私有物“普天之下莫非王土”。因此,在現(xiàn)代中國的構(gòu)造過程中,轉(zhuǎn)化傳統(tǒng)山水也是塑造現(xiàn)代民族認(rèn)同意識(shí)的一種重要方式。帝王疆土的“岳鎮(zhèn)海瀆”變成了現(xiàn)代中國與中華民族的民族共同體的象征,而“唐宗宋祖”“秦皇漢武”則成為了“中華民族”“祖先”的化身。這也正是從王朝國家轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代民族國家的中國歷史延續(xù)性的一種體現(xiàn)。特別是《沁園春·雪》寫作并發(fā)表于“民族統(tǒng)一戰(zhàn)線”政策主導(dǎo)的抗戰(zhàn)時(shí)期,民族主義成為彼時(shí)中國政治最重要的意識(shí)形態(tài),這或許也是毛澤東在這首詞中表現(xiàn)出了如此濃烈的民族意識(shí)的緣由。而到了寫作《滿江紅·和郭沫若同志》《念奴嬌·鳥兒問答》等的1960年代初期,以“反帝反修”與“世界革命”作為創(chuàng)作主題的作品中,其“山水”與“人間”意象都超越了民族國家的想象邊界,而成為“普天之下”的“世界”象征。但也正是這一轉(zhuǎn)化,回到了“天下”這一中國古典地理視野和政治視野的本來涵義。正如王銘銘、趙汀陽等的研究顯示的那樣,“天下”本身即是古典中國的“世界”想象,其視野邊界不限于“中國”的國家邊界,而包含了從“中心之國”出發(fā)所形成的“同心圓”世界想象。這種世界觀與朝貢體制一起,構(gòu)造了王朝國家時(shí)期中國的“世界體系”[8]。由此,從民族主義的“江山”(與之對應(yīng)的是“中國人”)到國際主義世界革命的“天下”(與之對應(yīng)的是“革命者”),顯示的是抒情主體政治想象的不同制度形態(tài)和歷史情境。

更值得注意的是,毛澤東詩詞中具有肉身形態(tài)的超越性政治主體,同時(shí)觸及的也是現(xiàn)代社會(huì)代表性政治的一種演示形態(tài),蘊(yùn)含著值得探究的政治理論內(nèi)涵。這一既是“個(gè)人意志”也代表了“集體意志”的抒情主體形象,充分地顯示出了毛澤東作為政治領(lǐng)袖的獨(dú)特性。李零這樣寫道:“毛主席說,‘六億神州盡舜堯’。人民在廣場上喊‘毛主席萬歲’,地動(dòng)山搖;毛主席在天安門上喊‘人民萬歲’,響徹云霄”[9]。在這里,“人民”與“毛主席”、“六億神州”與“舜堯”之間的對位與關(guān)聯(lián)性,比起表面的“帝王意識(shí)”更觸及到了現(xiàn)代政治的核心問題。

1949年10月1日下午3時(shí)

中華人民共和國開國大典隆重舉行

毛澤東在天安門城樓上

意大利馬克思主義理論家葛蘭西曾這樣界定“政治”的基本涵義:政治的“第一要素就是的的確確存在著統(tǒng)治者與被統(tǒng)治者、領(lǐng)袖和被領(lǐng)導(dǎo)者”,“整個(gè)政治的科學(xué)和技藝都建立在這個(gè)原始的、(在某些普遍條件下)不可化約的事實(shí)的基礎(chǔ)上”。從這個(gè)事實(shí)出發(fā),基本的政治問題就是考慮,“人們怎樣才能(在目的一定的情況下)以最有效的方式進(jìn)行統(tǒng)治,因而怎樣才能以最佳的方式培養(yǎng)統(tǒng)治者(而這恰恰就是整個(gè)政治的科學(xué)和技藝的第一步),以及另一方面,怎樣才能找到抵抗力量最小的途徑,也就是能夠確保被統(tǒng)治者和被領(lǐng)導(dǎo)者服從理性的最理性的途徑”[10]。在這一意義上,葛蘭西指出,政黨正是現(xiàn)代社會(huì)的“君主”——“從存在著領(lǐng)袖和被領(lǐng)導(dǎo)者、統(tǒng)治者和被統(tǒng)治者這個(gè)原則出發(fā),可以肯定的是,到目前為止,‘黨’一直是產(chǎn)生領(lǐng)袖和領(lǐng)導(dǎo)作用的最合適的方法”[11],“現(xiàn)代的新君主主人公不會(huì)是作為個(gè)人的英雄,而只能是政黨。這意味著,在不同時(shí)期,在各民族不同的內(nèi)部關(guān)系中,這個(gè)特定政黨將致力于奠定一個(gè)新型的國家”[12]。

以“君主”來比喻或象征現(xiàn)代政治的集體意志,源自意大利政治理論家馬基雅維利的《君主論》一書。他用“君主”來比喻現(xiàn)代民族形成的“集體意志”的化身,“那個(gè)君主其實(shí)并沒有在歷史現(xiàn)實(shí)中存在,他不是直接客觀地出現(xiàn)在意大利人民的面前,而是一個(gè)純理論的抽象,一個(gè)領(lǐng)袖和思想首領(lǐng)的象征”[13]。特別有意味的是,馬基雅維利是在君主、人民、貴族的三元關(guān)系中探討現(xiàn)代民族國家集體意識(shí)的形成,其中“君主”直接和“人民”取得聯(lián)系,并代表“人民”而和造成民族分裂的“貴族”相抗衡。其中的一段話意味深長并常被引用:我想,一個(gè)身居卑位的人,敢于探討和指點(diǎn)君主的政務(wù),不應(yīng)被當(dāng)作僭妄,因?yàn)檎缒切├L風(fēng)景畫的人們,為了考察山巒和高地的性質(zhì)便側(cè)身于平原,而為了考察平原便高居山頂一樣,同理,深深地認(rèn)識(shí)人民的性質(zhì)的人應(yīng)該是君主,而深深地認(rèn)識(shí)君主的性質(zhì)的人應(yīng)屬于人民。[14]

毛澤東和孩子們在一起(1954年)

如果毛澤東能讀到這段話,或許會(huì)心有戚戚焉吧。毛澤東在1957年發(fā)表的政治報(bào)告《關(guān)于正確處理人民內(nèi)部矛盾的問題》中列舉了中國社會(huì)的許多矛盾,其中,他特別強(qiáng)調(diào)的是“領(lǐng)導(dǎo)同被領(lǐng)導(dǎo)”、黨與人民群眾之間的矛盾,進(jìn)而提出人民群眾從外部批評(píng)可能犯錯(cuò)誤的黨的權(quán)利。正如研究者所指出的,這里事實(shí)上提出了一種類似的三元關(guān)系:“如果人民群眾可以自由地批評(píng)一個(gè)有可能在思想上、政治上走入歧途的政黨,那么,除了毛澤東自己之外,誰是最終為‘人民群眾’說話的人呢?”毛澤東“與群眾的關(guān)系是任何人也比不了的。如果‘人民群眾’要說話,那么很清楚,毛澤東便是他們杰出的代言人”[15]。

從這樣的政治思考角度來說,毛澤東詩詞中那個(gè)視野宏闊的抒情主體形象,事實(shí)上也可以說是“人民”這一政治主體內(nèi)在視鏡的呈現(xiàn),而其外在的肉身性形態(tài),則是一個(gè)胸懷“天下”(“世界”)的“現(xiàn)代君主”形象。“君主”在這里既是修辭,也是象征。由此,才有了毛澤東“六億神州盡舜堯”(《七律二首·送瘟神》)這一經(jīng)典表述。這也可以說是無產(chǎn)階級(jí)革命和社會(huì)主義中國的政治主體“人民”,在毛澤東詩詞中一種別樣的詩化表達(dá),由此也形成了人民政治與毛澤東、毛澤東詩詞之間的一種特殊關(guān)聯(lián)方式。考慮到毛澤東詩詞在當(dāng)代中國社會(huì)(乃至世界革命陣營)產(chǎn)生的巨大政治效果,也不能不說這是一種現(xiàn)代社會(huì)代表性政治的另類實(shí)踐形態(tài)。這可以看作是在現(xiàn)代政黨政治出現(xiàn)問題的情境下,一種探索代表與被代表、領(lǐng)袖與被領(lǐng)導(dǎo)者之間關(guān)系[16]的歷史形態(tài)。如何看待這種政治實(shí)踐,既不陷入“個(gè)人崇拜”,也不簡單地將其斥為“帝王意識(shí)”,葛蘭西提出了一個(gè)重要的原則:“成為領(lǐng)袖的根本前提是:人們是愿意永遠(yuǎn)都有統(tǒng)治者和被統(tǒng)治者呢,還是愿意創(chuàng)造條件,去消除存在這種劃分的必要性?換言之,人們是從人類永遠(yuǎn)存在劃分的前提出發(fā)呢,還是相信這種劃分只是與一定條件相適應(yīng)的歷史事實(shí)?”[17]這或許也是探討毛澤東及其詩詞與當(dāng)代中國人民政治實(shí)踐時(shí)需要進(jìn)一步思考的問題。

毛澤東視察國營南京無線電廠(1956年)

4、天人之際的革命辯證法哲學(xué)

毛澤東詩詞凸顯抒情主體,并在天人關(guān)系中強(qiáng)調(diào)“人”的意志,可以說是毛澤東革命實(shí)踐的政治哲學(xué)在文學(xué)上的直觀呈現(xiàn)。毛澤東的政治風(fēng)格尤其是晚年政治實(shí)踐的特點(diǎn),常被概括為某種“唯意志論”,即特別凸顯“意志”和“文化”在革命政治實(shí)踐中的位置。

這方面研究最深入且影響廣泛的著作,值得一提的是美國歷史學(xué)家魏斐德的《歷史與意志:毛澤東思想的哲學(xué)透視》。這本書認(rèn)為,“貫穿毛澤東一生的全部哲學(xué),就是他處理歷史與意志矛盾的辯證法”。與一般側(cè)重從毛澤東革命實(shí)踐、理論觀念或政治思想發(fā)展等角度展開的研究不同,魏斐德考察的是毛澤東思想的“知識(shí)環(huán)境”,從毛澤東接受的思想資源、文化傳統(tǒng)的角度來探索這一問題。全書以三個(gè)核心概念即“烏托邦主義”、“自由”、“必然性”勾勒出了毛澤東思想的知識(shí)譜系,并由此解釋毛澤東從1950年代后期開始日趨激進(jìn)化的內(nèi)在思想邏輯[18]。如研究者的評(píng)價(jià),魏斐德這本書“強(qiáng)調(diào)的主要是毛澤東轉(zhuǎn)變?yōu)轳R克思主義者之前的見解。而且,作者認(rèn)為這一‘知識(shí)環(huán)境’影響了毛澤東的一生,特別是影響了毛澤東的晚年”[19]。但值得注意的是,魏斐德確實(shí)揭示出了毛澤東思想中的核心哲學(xué)要素,尤其是“歷史”與“意志”、“必然性”與“自由”的辯證關(guān)系以及“烏托邦主義”的歷史觀。這里試圖進(jìn)一步討論的,一是毛澤東思想的這一特點(diǎn)在他的詩詞創(chuàng)作有更為明晰的呈現(xiàn),二是由其詩詞中的“天人之際”更深入地探索毛澤東的辯證法哲學(xué)。這一辯證法哲學(xué)顯然與中國傳統(tǒng)思想有著密切的關(guān)系,但如果僅將其視為中國傳統(tǒng)文化的影響,無疑也低估了毛澤東作為一個(gè)馬克思主義者的思想特色。可以說,僅就辯證法哲學(xué)本身,也是毛澤東思想古今之辨的另一種呈現(xiàn)。

魏斐德:《歷史與意志:毛澤東思想的哲學(xué)透視》

李君如等譯,中國人民大學(xué)出版社,2003年

毛澤東思想的哲學(xué)基礎(chǔ)無疑是唯物主義辯證法,特別是辯證法。特里爾將毛澤東稱為一個(gè)有“辯證法癖好”的人,并且和魏斐德、施拉姆等人一樣,他更強(qiáng)調(diào)這種傾向與中國傳統(tǒng)思想的關(guān)聯(lián)[20]。但在毛澤東的思想脈絡(luò)中,對辯證法的探討是他確立自己作為馬克思主義理論家的起點(diǎn)。對他而言,探討馬克思主義理論就是研究唯物主義辯證法。這個(gè)時(shí)間的起點(diǎn)是1937-1938年毛澤東在延安的抗日軍政大學(xué)講授唯物主義辯證法,后來印成《辯證法唯物論(講授提綱)》,1950年代初期正式發(fā)表的《實(shí)踐論》與《矛盾論》是其中的重要部分[21]。這也是毛澤東哲學(xué)思想的最重要著作。1957-1965年是毛澤東發(fā)表詩詞并進(jìn)入創(chuàng)作第三個(gè)高峰期的時(shí)段[22],也是毛澤東再次集中閱讀馬克思主義理論著作,并力圖重新探討唯物主義辯證法問題的時(shí)期。

1957年,他針對蘇聯(lián)哲學(xué)家尤金和羅森塔爾主編的《簡明哲學(xué)詞典》,批評(píng)其中的“形而上學(xué)”式論斷,比如“像戰(zhàn)爭與和平、資產(chǎn)階級(jí)與無產(chǎn)階級(jí)、生與死等等現(xiàn)象不能是同一的,因?yàn)樗鼈兪歉緦α⒑突ハ嗯懦獾?rdquo;,進(jìn)而提出馬克思主義關(guān)于“同一性”概念的理解應(yīng)突出“在一定條件下相互轉(zhuǎn)化”這一性質(zhì)。正是基于對“同一性”哲學(xué)范疇的思考,他完成了《關(guān)于正確處理人民內(nèi)部矛盾的問題》這一著名講話,強(qiáng)調(diào)區(qū)分“敵我矛盾”和“人民內(nèi)部的矛盾”,以及兩種性質(zhì)的矛盾在一定條件下轉(zhuǎn)化的可能性[23]。1965年,毛澤東曾倡議并組織陳伯達(dá)、胡繩、田家英等黨內(nèi)“秀才”們?yōu)椤豆伯a(chǎn)黨宣言》等六本馬列經(jīng)典著作“寫序,作注”,這一計(jì)劃因“文革”的發(fā)生而中斷。但毛澤東關(guān)于馬克思主義理論的思考也在這一時(shí)期一些批語和講話中表現(xiàn)出來,其中最重要的是關(guān)于辯證法哲學(xué)的重新思考。他特別突出了一個(gè)核心觀點(diǎn),即馬克思主義辯證法最根本的規(guī)律就是“對立統(tǒng)一規(guī)律”,而否定了黑格爾辯證法“三大規(guī)律”以及斯大林“四大規(guī)律”的說法:“辯證法只有一個(gè)規(guī)律,就是矛盾的規(guī)律”,“不把矛盾的對立統(tǒng)一作為唯物辯證法最根本的規(guī)律,離開矛盾的對立統(tǒng)一來談什么運(yùn)動(dòng)、發(fā)展和聯(lián)系,就不是真正唯物辯證法的觀點(diǎn)”[24]。施拉姆提到,1950-60年代之交,毛澤東事實(shí)上提出了一種新的辯證法哲學(xué),即“肯定否定規(guī)律”。與黑格爾辯證法“否定之否定”不同的是,這里強(qiáng)調(diào)的是“否定的東西能轉(zhuǎn)變?yōu)榭隙ǖ臇|西,或者說,某種包含許多否定因素的形勢,是在一種被稱之為‘肯定’而不是(否定之)‘否定’的變化過程中,轉(zhuǎn)化為一種新的更有發(fā)展前途的形勢”,它所引發(fā)的是“不斷變化和意志的作用”[25]。

毛澤東在讀書(1960年)

從1930年代講授辯證法唯物論到1960年代強(qiáng)調(diào)“對立統(tǒng)一規(guī)律”是唯物辯證法的根本規(guī)律,這其中一以貫之的是毛澤東對辯證法哲學(xué)的重視。顯然,毛澤東的辯證法是在與馬克思主義辯證法的對話關(guān)系中形成并提出的。這里的關(guān)鍵問題,并不在于毛澤東是否脫離了馬克思主義甚至黑格爾主義而回到了中國傳統(tǒng)思想,如魏斐德、施拉姆、特里爾等人強(qiáng)調(diào)的那樣,而在于毛澤東對“矛盾論”的強(qiáng)調(diào)在何種意義上不同于黑格爾主義(以及在此基礎(chǔ)上形成的斯大林主義化約論)。

在這方面,法國馬克思主義理論家阿爾都塞的研究或許更具啟示性。阿爾都塞反對一般地將馬克思主義哲學(xué)基礎(chǔ)理解為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑的化約論,而提出了“多元決定”這一重要概念,其中“一個(gè)關(guān)鍵的思想資源來自毛澤東在《矛盾論》中闡明的矛盾特殊性和不平衡性概念”[26]。毛澤東在《矛盾論》中,首先提出了矛盾的普遍性問題,即“矛盾存在于一切事物的發(fā)展過程中”“每一事物的發(fā)展過程中都存在著自始至終的矛盾運(yùn)動(dòng)”,“沒有什么事物是不包含矛盾的,沒有矛盾就沒有世界”[27]。同時(shí)又強(qiáng)調(diào)了矛盾的特殊性,即“一切個(gè)性都是有條件地暫時(shí)地存在的,所以是相對的”[28]。這也就意味著作為宇宙本體性存在的,不是什么本質(zhì)主義的起源,而是一種不平衡的關(guān)系性存在。比如他區(qū)分的主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面,都是這樣一種互相依存的“關(guān)系性”而非“本質(zhì)性”的存在。正是借鑒這一論點(diǎn),阿爾都塞區(qū)分了“表現(xiàn)因果律”和“結(jié)構(gòu)因果律”。前者是黑格爾式辯證法的特點(diǎn),建立在“現(xiàn)象”與“本質(zhì)”二元關(guān)系基礎(chǔ)上,將所有現(xiàn)象都看作是“一個(gè)統(tǒng)一的內(nèi)在本原”的反映。但阿爾都塞說:“我們在現(xiàn)實(shí)中永遠(yuǎn)遇不到單純的簡單性(不論是簡單的本質(zhì)或簡單的范疇),而只是遇到復(fù)雜的、有結(jié)構(gòu)的過程,只遇到存在和‘具體’”。正是這個(gè)根本原則“才徹底駁倒了黑格爾矛盾的母型”,這也是他提出“結(jié)構(gòu)因果律”的原因[29]。阿爾都塞這樣重新闡釋了毛澤東的“矛盾論”:“‘矛盾’是同整個(gè)社會(huì)機(jī)體的結(jié)構(gòu)不可分割的,是同該結(jié)構(gòu)的存在條件和制約領(lǐng)域不可分割的;‘矛盾’在其內(nèi)部受到各種不同矛盾的影響,它在同一項(xiàng)運(yùn)動(dòng)中既規(guī)定著社會(huì)形態(tài)的各方面和各領(lǐng)域,同時(shí)又被它們所規(guī)定。我們可以說,這個(gè)‘矛盾’本質(zhì)上是多元決定的”[30]。這或許更接近毛澤東對于矛盾的不平衡性作為一種關(guān)系性而非本質(zhì)性存在的理解方式。

毛澤東在廬山(1961年)

毛澤東矛盾論的另一重要內(nèi)容是討論“同一性和斗爭性”。“同一性”表現(xiàn)在兩方面,其一是“互為存在的條件”,其二是互相轉(zhuǎn)化,即“一切矛盾著的東西,互相聯(lián)系著,不但在一定條件下共處于一個(gè)統(tǒng)一體中,而且在一定條件之下互相轉(zhuǎn)化,這就是矛盾的同一性的全部意義”[31]。同時(shí)又說,“同一性是有條件的、相對的”,而“斗爭性是無條件的、絕對的”,“有條件的相對的同一性和無條件的絕對的斗爭性相結(jié)合,構(gòu)成了一切事物的矛盾運(yùn)動(dòng)”[32]。與之相關(guān)聯(lián)的,則是“對抗”和“轉(zhuǎn)化”。毛澤東認(rèn)為“對抗”“是矛盾斗爭的一種形式,而不是矛盾斗爭的一切形式”[33]。如果說矛盾的不平衡性是毛澤東理解宇宙的一種本體論式的認(rèn)識(shí)論,那么矛盾的同一性和斗爭性則是他理解一切變化的基礎(chǔ)理論,是革命實(shí)踐中的核心問題。

5、“一萬年太久,只爭朝夕”

縱觀毛澤東思想,可以說“對抗”是多種矛盾斗爭中最激烈的形式,而“轉(zhuǎn)化”則是矛盾關(guān)系和矛盾要素中普遍不平衡性的具體表現(xiàn)。正是對“轉(zhuǎn)化”的強(qiáng)調(diào),使得“意志”和“文化”在革命實(shí)踐中獲得了比“歷史”與“經(jīng)濟(jì)”更重要的位置。毛澤東在1950-60年代提出唯物辯證法就是“矛盾的對立統(tǒng)一規(guī)律”,事實(shí)上并沒有偏離他在《矛盾論》中提出的哲學(xué)思想。用“對立統(tǒng)一”的關(guān)系性存在描述宇宙,是其一面(在此“質(zhì)量互變”也是一種矛盾內(nèi)部關(guān)系),另一面則是“對立”和“統(tǒng)一”的轉(zhuǎn)化及其可能性。但人們很少討論的,一是毛澤東是將矛盾論作為一種“宇宙觀”而提出的,也就是說,辯證法不僅作為一種客觀規(guī)律存在,更是人們認(rèn)識(shí)客觀世界的方法,是一種認(rèn)識(shí)論;另一則是毛澤東的矛盾論是與“實(shí)踐論”同時(shí)提出的,他將實(shí)踐論即“從感性認(rèn)識(shí)而能動(dòng)地發(fā)展到理性認(rèn)識(shí),又從理性認(rèn)識(shí)而能動(dòng)地指導(dǎo)革命實(shí)踐,改造主觀世界和客觀世界”,看作是辯證唯物論的“全部認(rèn)識(shí)論”和“知行統(tǒng)一觀”[34]。因此,如何理解矛盾論,實(shí)際上需要放在實(shí)踐過程中來加以認(rèn)識(shí)。這也就是說,矛盾論的宇宙觀是實(shí)踐者在實(shí)踐過程中的一種內(nèi)在政治視野。在實(shí)踐的過程中,如何認(rèn)識(shí)多元決定的矛盾不平衡關(guān)系,如何理解矛盾要素的轉(zhuǎn)化,這是作為實(shí)踐主體的“人”在實(shí)踐過程中的內(nèi)在視野。這也就意味著需要將“歷史”與“意志”、“天”與“人”的關(guān)系,放置在政治主體的內(nèi)在視野與其社會(huì)實(shí)踐之間的關(guān)系中加以考察。汪暉在探討“政治”的涵義時(shí),將其視為一種主客體統(tǒng)一的存在,也就是一種政治行為的展開必須是將有關(guān)世界的理論認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為政治主體的內(nèi)在視野,同時(shí)通過政治主體的實(shí)踐行為才能使理論與實(shí)踐統(tǒng)一起來[35],討論的問題也與此相近。由此來看待毛澤東詩詞中的天人關(guān)系,真正的問題并不是“唯意志論”的問題,而是這種政治主體的內(nèi)在視野在現(xiàn)實(shí)政治實(shí)踐中的功能和效用問題。

毛澤東詩詞中的天人關(guān)系,首先要意識(shí)到這是一種矛盾的統(tǒng)一體,也就是兩者都構(gòu)成了對方存在的依據(jù),并存在著互相轉(zhuǎn)化的可能性。“天”并不是一個(gè)“人”之外的絕對客觀存在,而是在“人”的活動(dòng)與意識(shí)中的存在物。毛澤東曾在1964年這樣解說“天若有情天亦老”中的“天”:“與人間比,天是不老的。其實(shí)天也有發(fā)生、發(fā)展、衰亡。天是自然界,包括有機(jī)界,如細(xì)菌、動(dòng)物。自然界、人類社會(huì),一樣有發(fā)生和滅亡的過程。社會(huì)上的階級(jí),有興起,有滅亡”[36]。這里值得注意的有兩點(diǎn),一是毛澤東區(qū)分了“自然界”和“人類社會(huì)”,另一是他認(rèn)為自然界也如同有機(jī)體一樣有其發(fā)生和衰亡的過程。但區(qū)分“自然界”和“人類社會(huì)”,并不是說“自然界”是人類社會(huì)之外的存在,關(guān)鍵是,當(dāng)自然界被認(rèn)識(shí)為“天”的時(shí)候,它就已經(jīng)是人類社會(huì)視野中的存在物了。這就正如沃勒斯坦對布羅代爾之“結(jié)構(gòu)”的討論,“無限的長時(shí)段(即永恒的無歷史的時(shí)段)不可能是真實(shí)的”,也就是說離開人類社會(huì)的活動(dòng)與意識(shí),“自然界”是“不存在”的。用毛澤東的話說就是,“自然界”和“人類社會(huì)”是一個(gè)“矛盾的統(tǒng)一體”,因此“天”總是“人”視野中的“天”。當(dāng)它被顯現(xiàn)為“天”的時(shí)候,它就已經(jīng)不再是那個(gè)人類意識(shí)之外的自在之物,而是一種“人類社會(huì)”中的存在。從這樣的角度,“天若有情天亦老”“人生易老天難老”中的“天”,都是人的社會(huì)意識(shí)中的存在物。

毛澤東在火車上看《大眾電影》(1962年)

其次,毛澤東認(rèn)為自然界、人類社會(huì)都有其發(fā)生和衰亡的過程,也就是存在著屬于它們自身的時(shí)間。但正如自然界與人類社會(huì)是矛盾統(tǒng)一體,天的時(shí)間也需要在人的意識(shí)中才有意義。這兩種時(shí)間的對立統(tǒng)一關(guān)系,實(shí)際上是理解毛澤東辯證法哲學(xué)的核心所在。毛澤東詩詞中與此相關(guān)的最突出例句,是《滿江紅·和郭沫若同志》中的“一萬年太久,只爭朝夕”——“一萬年”是“天”的時(shí)間,與之相比,人無疑是渺小而短暫的。但對“人”來說,生命雖然短暫卻有無限的可塑性,并可以通過人類共同體的傳承而超越自己的有限性,由此,“一朝一夕”都是有意義的。從人的視角,“一萬年”是空洞無意義的,但人正是通過“只爭朝夕”而將“一萬年”的“天”轉(zhuǎn)化成屬人的存在。與之相關(guān)的另一個(gè)例子是毛澤東關(guān)于“愚公移山”的闡釋。王屋太行山之大是超出人力的“天”的存在,但愚公頑強(qiáng)的意志,并通過“子子孫孫無窮匱也”的力量,使得點(diǎn)滴的移山行動(dòng)變成有意義的歷史行為。也正是在這樣的時(shí)間辯證法中,“人”可以改造“天”,“人”的意識(shí)也可以占據(jù)“與天同一”甚至比“天”更高的視點(diǎn)。通過這樣的時(shí)間辯證法,完成的是天人對立關(guān)系的轉(zhuǎn)換,即“人能勝天”。

關(guān)鍵問題在于,這種矛盾關(guān)系的轉(zhuǎn)化是否存在限制?這就涉及毛澤東對于“唯物”的理解。事實(shí)上,在毛澤東的哲學(xué)論述中,他更多地談到的是“轉(zhuǎn)化”而不是轉(zhuǎn)化的限度。其中最有名的是《矛盾論》中提出的“社會(huì)意識(shí)對社會(huì)存在的反作用,上層建筑對于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的反作用”的相關(guān)論述[37]。毛澤東更偏向于強(qiáng)調(diào)社會(huì)意識(shí)、上層建筑的作用,雖然這是在一定條件下(即“當(dāng)著”)提出的。他關(guān)注的重心顯然不在條件的限制性,而在條件的可能性。“物質(zhì)決定精神”是在“總的歷史發(fā)展”視野中才成為絕對的,而毛澤東更關(guān)注的是這一總的歷史發(fā)展過程中意識(shí)反作用于物質(zhì)的無數(shù)瞬間的可能性(“只爭朝夕”)。這里需要區(qū)分兩個(gè)層面的問題,其一是抽象地總體性地討論“精神”“意識(shí)”“上層建筑”的作用是否是無限的,從而用“物質(zhì)世界”的限制來強(qiáng)調(diào)人類無所作為的處境;另一是對物質(zhì)世界的改造始終是“人”的實(shí)踐行為,也就是物質(zhì)世界必須經(jīng)過“精神世界”才能成為無論是作用還是反作用的對象,因此,任何“改造世界”的行為都必然通過“意識(shí)”“精神”“上層建筑”而發(fā)生作用。在前一層面上,人的能動(dòng)性是附屬性的第二位的,而在后一層面上,人的能動(dòng)性是絕對的。只有在在后一層面即政治實(shí)踐的主體視野中,“意識(shí)”才是最主要的因素。由此,毛澤東在“總的歷史發(fā)展”視野中肯定物質(zhì)對精神的限制,并不是去政治化地否定社會(huì)意識(shí)的作用,而是凸顯人改造世界的實(shí)踐所需面對的一個(gè)基本前提,即“天”(物質(zhì))的客觀性。在這個(gè)意義上,人的“否定”精神也是一種“自我肯定”。

毛澤東重上井岡山(1965年)

很大程度上應(yīng)該說,毛澤東的辯證法哲學(xué)強(qiáng)調(diào)的是后一種情況。他詩詞中的天人轉(zhuǎn)化,并不是在說“人定勝天”的事實(shí),而是“人能勝天”的意志。這種意志是一種政治實(shí)踐過程中實(shí)踐主體的內(nèi)在精神。重要的是,他詩詞中的“人”并不能理解為一種個(gè)人性存在。個(gè)體的人是有限的,“個(gè)人時(shí)間”只能是歷史中的一種事件性存在。而改造世界的人,必須是超越性的“人民”這一政治主體,通過一種群體或集團(tuán)的“社會(huì)時(shí)間”(“子子孫孫無窮匱也”)來創(chuàng)造歷史。這里的真正問題并不在唯意志論或人能否勝天,而在這種歷史的意志與人的能動(dòng)性能否被組織為一種有效的政治構(gòu)想,并在多元決定的“局勢”中能動(dòng)地創(chuàng)造屬于特定時(shí)代的歷史。“意志”必須充分地歷史化才能是有實(shí)踐效力的人民政治意志,而不是隨心所欲的個(gè)人意志。而“只爭朝夕”也只有在“一萬年”的宏闊視野中才更能體現(xiàn)其意義,并由此改變天的存在方式。這或許才是真正意義上的“漫長的革命”,也是毛澤東詩詞中“天人之際”的革命辯證法哲學(xué)的實(shí)質(zhì)性涵義。

注釋

[1] “倚天抽寶劍”這一意象,在周振甫的注解中,化用了三個(gè)典故,一是宋玉的《大言賦》,“方地為車,圓天為蓋。長劍耿介,倚天之外”;一是李白的《大獵賦》,“于是擢倚天之劍,彎落月之弓,昆侖叱兮可倒,宇宙噫兮增雄”;一是辛棄疾的《水龍吟》,“舉頭西北浮云,倚天萬里須長劍”。周振甫并這樣解說:“以上三處都講劍是倚天,這里卻改成人是倚天,這就突出了人物的高大形象”(《毛澤東詩詞欣賞》,第75-76頁,北京:中華書局,2010年)。

[2] 黎之:《文壇風(fēng)云續(xù)錄》,第315頁,北京:人民文學(xué)出版社,2008年。

[3] 李零:《思想地圖——中國地理的大視野》,第19頁。

[4] 有關(guān)“岳鎮(zhèn)海瀆”的描述,參見李零:《岳鎮(zhèn)海瀆考——中國古代的山川祭祀》,收入《思想地圖——中國地理大視野》,第107-150頁。

[5] 參見李零:《周行天下——從孔子到秦皇漢武》,北京:三聯(lián)書店,2016年。

[6] 黎之:《文壇風(fēng)云續(xù)錄》,第315-316頁;另見木山英雄:《人歌人哭大旗前——毛澤東時(shí)代的舊體詩詞》,第八章“《沁園春·雪》的故事——詩之毛澤東現(xiàn)象,附柳亞子”,趙京華譯,北京:三聯(lián)書店,2016年。

[7] 楊念群:《儒學(xué)地域化的近代形態(tài)——三大知識(shí)群體互動(dòng)的比較研究》,北京:三聯(lián)書店,1997年;【美】裴士鋒:《湖南人與現(xiàn)代中國》,黃中憲譯,北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2015年。

[8] 相關(guān)論述參見王銘銘:《中間圈——“藏彝走廊”與人類學(xué)再構(gòu)思》北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2008年;趙汀陽:《天下體系——世界制度哲學(xué)導(dǎo)論》,北京:中國人民大學(xué)出版社,2011年。

[9] 李零:《思想地圖——中國地理的大視野》,第41頁。

[10] 【意】安東尼奧·葛蘭西:《現(xiàn)代君主論》,第17-18頁,陳越譯,上海人民出版社,2006年。

[11] 【意】安東尼奧·葛蘭西:《現(xiàn)代君主論》,第18頁,陳越譯。

[12] 【意】安東尼奧·葛蘭西:《現(xiàn)代君主論》,第23頁,陳越譯。

[13] 【意】安東尼奧·葛蘭西:《現(xiàn)代君主論》,第2-3頁,陳越譯。

[14] 【意】尼科洛·馬基雅維利:《君主論》,第1-2頁,潘漢典譯,北京:商務(wù)印書館,2009年。

[15] 【美】莫里斯·梅斯納:《馬克思主義、毛澤東主義與烏托邦主義》,第151頁,張寧、陳銘康等譯,北京:中國人民大學(xué)出版社,2005年。

[16] 如何看待現(xiàn)代政黨與現(xiàn)代政治的代表性機(jī)制,可參閱汪暉:《去政治化的政治、霸權(quán)的多重構(gòu)成與六十年代的消逝》(《開放時(shí)代》2007年第2期),《代表性斷裂與“后政黨政治”》(《文化縱橫》2013年第1期)。

[17] 【意】安東尼奧·葛蘭西:《現(xiàn)代君主論》,第18頁,陳越譯。

[18] 【美】魏斐德:《歷史與意志:毛澤東思想的哲學(xué)透視》,李君如等譯,北京:中國人民大學(xué)出版社,2003年。

[19] 【美】魏斐德:《歷史與意志:毛澤東思想的哲學(xué)透視》,第7頁。

[20] 【美】羅斯·特里爾:《毛澤東傳》,胡為雄、鄭玉臣譯,北京:中國人民大學(xué)出版社,2006年;【美】斯圖爾特·施拉姆:《毛澤東思想》,田松年、鄭德等譯,北京:中國人民大學(xué)出版社,2005年。

[21] 日本學(xué)者竹內(nèi)實(shí)在《關(guān)于〈矛盾論〉的原型》一文中,對1952年正式發(fā)表的《矛盾論》與《辯證法唯物論(講授提綱)》的發(fā)表及其與艾思奇的《辯證法唯物論研究提綱》的關(guān)系等,做了頗為細(xì)致的考辯(收入《毛澤東的詩詞、人生和思想》,第394-425頁)。

[22] 陳晉:《毛澤東與文藝傳統(tǒng)》,第271-273頁,北京:東方出版社,2014年。

[23] 陳晉:《毛澤東閱讀史》,第197-199頁,北京:三聯(lián)書店,2016年。

[24] 陳晉:《毛澤東閱讀史》,第214-216頁。

[25] 【美】斯圖爾特·R·施拉姆:《毛澤東的思想》,第161頁。

[26] 劉康:《毛澤東和阿爾都塞的遺產(chǎn):辯證法的問題式、另類現(xiàn)代性以及文化革命》,收入【美】阿里夫·德里克、【美】保羅·希利、【澳】尼克·奈特主編:《毛澤東思想的批判性透視》,第194頁,張放等譯,北京:中國人民大學(xué)出版社,2015年。

[27] 毛澤東:《毛澤東選集》第一卷,第280頁,北京:人民出版社,1968年版。

[28] 毛澤東:《毛澤東選集》第一卷,第294-295頁。

[29] 【法】路易·阿爾都塞:《保衛(wèi)馬克思》,第191頁,顧良譯,北京:商務(wù)印書館,2006年

[30] 【法】路易·阿爾都塞:《保衛(wèi)馬克思》,第89頁。

[31] 毛澤東:《毛澤東選集》第一卷,第302-304頁。

[32] 毛澤東:《毛澤東選集》第一卷,第307頁。

[33] 毛澤東:《毛澤東選集》第一卷,第308頁。

[34] 毛澤東:《毛澤東選集》第一卷,第273頁。

[35] 汪暉:《去政治化的政治、霸權(quán)的多重構(gòu)成與六十年代的消逝》,《開放時(shí)代》2007年第2期。

[36] 周振甫:《毛澤東詩詞欣賞》,第270頁。

[37] 毛澤東:《毛澤東選集》第一卷,第300頁。

相關(guān)文章

- 王立華:我們?yōu)槭裁礋釔邸涯睢⒊绨菝飨?/a>

- 勞爾|越過謊言擁抱夜空中最亮的星

- 紀(jì)念毛主席誕辰130周年新鮮事:西沙老戰(zhàn)士照相館沖印和毛主席的合影,老板悄悄退還沖印費(fèi)

- 鐵穆臻|人類歷史上獨(dú)一無二的毛澤東

- 穿透歷史迷霧,解讀毛澤東思想與未來

- 侯立虹|“去毛化”顏色革命的“不戰(zhàn)而勝” ——紀(jì)念毛主席誕辰130周年之七

- 頂天立地 日月同輝

- 人民萬歲——紀(jì)念偉大教員誕辰130周年

- 黃庭民:?毛澤東領(lǐng)導(dǎo)中國促進(jìn)了人類進(jìn)步(經(jīng)濟(jì))

- 黃庭民|毛澤東領(lǐng)導(dǎo)中國促進(jìn)了人類進(jìn)步(軍事)

- 黃庭民:?毛澤東領(lǐng)導(dǎo)中國促進(jìn)了人類進(jìn)步(人口)

- 黃庭民:?毛澤東領(lǐng)導(dǎo)中國促進(jìn)了人類進(jìn)步(引言)

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)