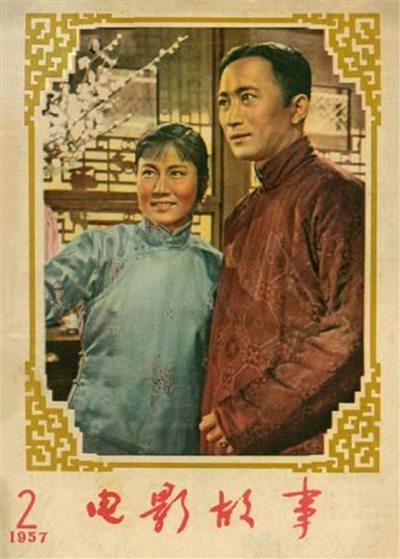

最近,重看了1957年根據巴金的小說《家》拍攝的同名電影,發現和少年時代初看這部電影的感受完全相同:最討厭、最痛恨的人物,還是省城孔教會長馮樂山。

在影片中,馮樂山已經年逾古稀,他留著山羊胡子,身穿長袍馬褂,看上去道貌岸然,滿口仁義道德,禮義廉恥,但內心卻猥褻陰狠。他不僅好色,還以折磨女性為樂,用飽受馮樂山殘虐蹂躪的丫鬟婉兒的一句話來概括:“他不是人!”

馮樂山第一次出場,就是在高老太爺陪同下,從院子里往外走,并邊走邊說:“所以我要辦孔教會,所以我要扶名教,辟邪術,把一個個青年從忤逆淫蕩的潮流中解救出來……”,但一眼看到高家美麗的丫鬟鳴鳳,馮樂山立刻就動了淫邪之心,沒幾天就再赴高府,向高老太爺提出要納鳴鳳為姨太太,最終使迫鳴鳳自殺。

馮樂山這里說的“名教”,指的是以“正名分”為中心的封建禮教,是為維護和加強封建制度而設置的一整套思想與行為規范。

具體說來,名即名份,教即教化,名教即通過定名分來教化天下,以維護社會的倫理綱常、等級制度。

名教觀念始于孔子。孔子強調以等級名分教化社會,做到“君君、臣臣、父父、子子”。

董仲舒據此倡導 “以名為教”,內容主要就是三綱五常。魏晉時期曾興起圍繞“名教”與“自然”關系的論辯。

宋明以后,名教被稱作“天理”,成為禁錮人們言行的桎梏,如違犯封建倫常,即被視為“名教罪人”。

馮樂山要“辟”的“邪術”,即指西風東漸之后,從西方傳入的人文主義思潮,包括個性解放,戀愛自由等,尤其是新文化運動所提倡的科學、民主、新道德、新文學。

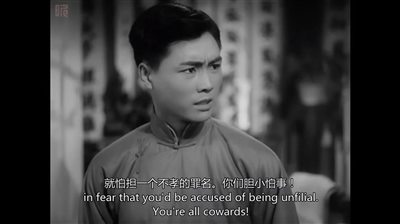

馮樂山所說的“忤逆”,則是指受了新文化影響的青年,渴望平等,不再無條件地服從封建家長。而被他所深惡痛絕的“淫蕩”,當然是指自由戀愛了。

在馮樂山身上,最大的諷刺或者悖論在于:一方面,他主張“名教”最力,似乎是天下最高潔、最有道德之人,但另一方面,他又是最淫蕩者,看上的女人,一定要弄到手,鳴鳳不愿受辱,投水自盡,他又把魔爪伸向婉兒,終于把婉兒折磨致死才算滿足。

問題在于,高老太爺對“名教”等等還算真誠,他為什么沒有覺察到馮樂山言行的分裂,還對他言聽計從,視為“高士”呢?

這是因為,“名教”維護的是宗法制度,而宗法制度從根本上就不承認人與人之間是平等的。

如果你是封建家長,那你就有特權,娶姨太太,討小老婆,都符合“名教”,是“男女同室,人之大倫”;

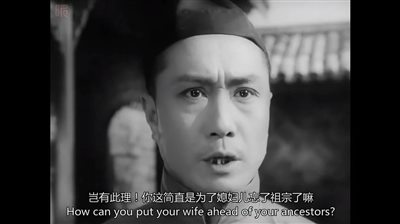

如果你是子一輩,那么你就沒有獨立人格,要一切按照長輩意志行事,婚姻大事更是要聽“父母之命,媒妁之言”,膽敢自由戀愛,“我的婚姻我做主”,那就是淫蕩,就要輕則動用家法,重則逐出家門,背上忤逆、不孝的惡名了。

“名教”的不平等性,導致了荒淫無恥與清規戒律并存的奇怪局面,到了晚清、民國,“名教”完全墮落成了封建勢力壓迫青年的工具,其虛偽性、荒謬性暴露無遺。

五太太沈氏和有嫖娼、賭博惡習的丈夫高克安吵架時,破口大罵這一套是“臭狗屎”,把高老太爺活活氣死,受新文化運動影響的年輕一代覺民、覺慧等,更是再也無法忍受了,他們必欲掙脫其束縛,甚至將徹底粉碎而后快。

小說《家》描寫的那個時代,距離今天已經100年了,時代和環境,都發生了巨大變化。

一方面,西方的文化自由主義,逐漸走向極端。在中國的互聯網上,嘲笑白左,已經成了一種風氣;

另一方面,文化保守主義也變成了相當強勢的潮流。

這里存在的一個可能的陷阱是:因為反對白左,結果在有意無意之中,走向了“名教”,走向了馮樂山。

用封建主義反對文化自由主義,一定不能成功,一定被歷史拋棄。

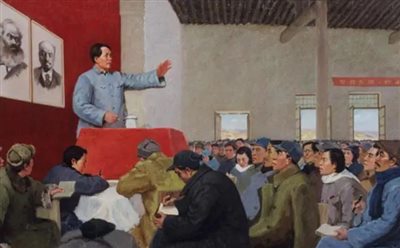

對待傳統文化,還是要按照毛主席提出的原則,“剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精華”,如此,才能“發展民族新文化提高民族自信心”,才能避開陷阱。

而最終戰勝封建文化,戰勝極端化的“白左”,則只能靠民族的、大眾的、革命的社會主義文化!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號