巴東是劉繼明長篇小說《黑與白》中的一個人物,長相英俊,受當磚瓦廠廠長父親的影響,從小就有做生意的興趣,讀中學時靠父親的關系,替人作中介賣煤,賺到了人生第一桶金,從此立下成為百萬富翁的宏愿,無奈讀書成績不佳,復讀好幾年也沒有考上大學,最后只好花錢進了一所“野雞大學”。大學期間,巴東也不好好學習,經常販賣流行歌帶,還愛上了學校廣播臺播音員許可,許可移情別戀拋棄了他,一氣之下,巴東離開大江市,北上首都求職,四處碰壁,后來還是投奔在火車上認識的軍工企業颶風廠廠長路勝平,謀得了一份推銷員的工作。從此,巴東好運連連,先是在颶風廠因銷售業績出色,贏得了路廠長的賞識,后來又被稱為“京城洪爺”的高干子弟洪太行看中,和他妹妹雁北結婚,當上颶風投資公司的老總。

巴東這個人物,使我想到了法國作家司湯達的《紅與黑》。該小說的主人公于連是一個木匠的兒子,長著少女似的清秀面孔,天資聰穎,記憶超群,有著非凡的意志力。他受父兄虐待,也深以微賤的出身為恥。他憑借熟記拉丁文圣經的資本在維立葉爾市長德·瑞那爾夫人家里當上了家庭教師,并悄悄和德·瑞那爾夫人戀愛。他們的秘密戀情被市長知道后,于連不得不遠走貝尚松神學院,一心希望能憑借自己的聰明才智在此出人頭地。因為院長主教之間的勾心斗角,于連離開神學院去了巴黎的木爾侯爵府,他非同尋常的才能與驕傲征服了侯爵家的小姐瑪特爾,于是與瑪特爾小姐戀愛,于連的躋身上流社會的夢想似乎就要實現了。此時侯爵收到德·瑞那爾夫人被迫謄寫的一封揭發信,于連的夢想破滅。他到了維立葉爾的教堂向德·瑞那爾夫人開了兩槍。于連被捕入獄。德·瑞那爾夫人買通獄吏,使于連免受虐待。得知原委,于連瘋狂地愛上了德·瑞那爾夫人。于連被判死刑,他拒絕瑪特爾和德·瑞那爾夫人為他上訴。于連受刑后,瑪特爾親手埋葬了他的頭顱。德·瑞那爾夫人三天后也離開了人世。

《紅與黑》被譽為十九世紀批判現實主義的代表作品,廣泛地展現了19世紀初30年間壓在法國人民頭上的歷屆政府所帶來的社會風氣,強烈地抨擊了復辟王朝時期貴族的反動,教會的黑暗和資產階級新貴族的卑鄙庸俗,利欲熏心。小說雖以于連的愛情生活作為主線,但并不是愛情小說,而是一部“政治小說”。小說描寫的于連個人奮斗的悲劇,在波旁王朝復辟時期是極為慣見的社會現象。波旁王朝復辟后,許多小資產階級青年失去了拿破侖時代靠個人天賦晉官加爵的機會。他們去等級森嚴的巴黎進行個人奮斗,但只有少數人成功了。大多數人卻失敗了。這就是王朝復辟后整整一代小資產階級平民的現實遭遇,于連的悲劇也正是這樣一出富于時代特征的悲劇。

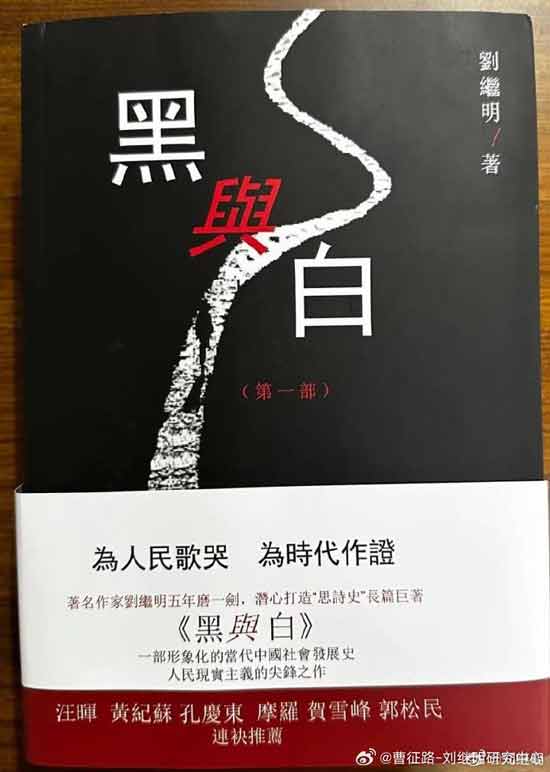

回頭看《黑與白》和巴東這個人物形象。如同《紅與黑》一樣,《黑與白》也不是一部成長小說,用作家劉繼明自己的話說,是為人民歌哭,為時代作證。作品寫了許多人物,巴東只是其中的一位,但從這個人物身上,卻能讓人看到改開以來中國社會的真實面向,如同我們從于連身上看到了十九世紀法國社會的真實生活那樣。正如灄水農夫分析的,“于連是資產階級個人奮斗的典型。作為文學作品中的經典形象,反映的是歐洲資產階級上升時期底層知識青年的思想意識。而于連產生的時代,與當今時代對應,也似乎有某種重合之處,因而在這個時代產生一批于連式的杜威、巴東就毫不奇怪。他們兩人雖說都崇尚不擇手段的個人奮斗,在性格里有共同之處,但又有所不同……巴東為了出人頭地,盡管也是千方百計地鉆營討好,但其骨子里還有一點小鎮青年的自尊自愛。”

再進一步分析,巴東和于連的性格和命運也存在一些區別。《紅與黑》中,于連雖然是想借德瑞拉夫人實現往上爬的野心,但他畢竟是愛德瑞拉夫人的,但在《黑與白》中,巴東并不愛雁北,他和雁北的關系與其說是夫妻,倒不說像主人和仆人。兩人的結局也不同,于連被送上了斷頭臺,巴東則被雁北原諒,后來很可能帶著老上級路廠長的女兒杏莉潤到美國去了。

巴東貌似成為了夢寐以求的權貴階層的一員,但不過是“大舅哥”洪太行的一只白手套,他的命運乃至愛情婚姻都被牢牢掌握在對方手里,表面上看,巴東是一個成功人士,但骨子里是一個悲劇性的人物。如同《紅與黑》中的于連一樣。《黑與白》對巴東這個人物的塑造,也無情地撕破了資產階級個人奮斗的虛偽神話。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號