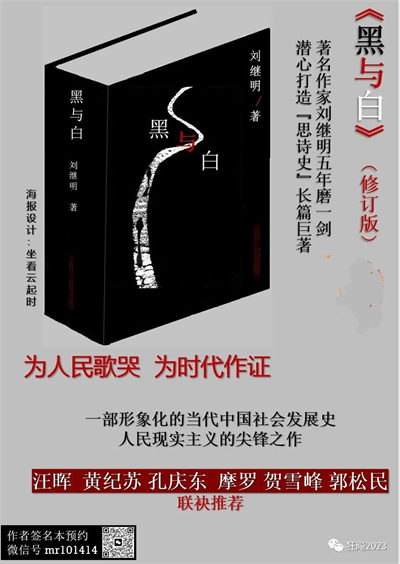

《火星》:《黑與白》問世后,被一些評論者譽為“人民現實主義的尖鋒之作”,開辟了人民文學的新航標,由著名學者孔慶東為學術指導的“三人談”還從多個角度對作品進行了解讀,認為:“人民現實主義”是站在廣大無產階級的立場,捍衛人民利益,反映人民心聲的文學;在價值觀上,人民現實主義是在社會主義遭受嚴重挫折,共產主義運動處于低潮的時代,揭露和批判資本主義在全世界范圍復辟的文學;在創作方法上,人民現實主義是對批判現實主義、社會主義現實主義、無產階級文學和左翼文學的繼承與發展。劉繼明從《人境》到《黑與白》的創作實踐,是對新時期以來的精英主義敘事、純文學乃至底層文學和新社會主義文學的重大超越,為中國當代文學開拓出了一條新的道路,”但在中國大陸文壇似乎還沒有引起反響。

劉繼明:這一點也不奇怪。目前的出版方并非主流的文學出版社,《黑與白》發行范圍較小,有機會讀到作品的讀者不多。

《火星》:您在《黑與白》后記中曾說過,《黑與白》不會有比《人境》更好的命運,雖然后者出版后在大陸文學界獲得過不少贊譽,被稱為“新社會主義文學”的開拓之作。但和《人境》不同的是,除了整個出版和社會環境,您的個人生活也與以前發生了很大變化,或者說呈現出一種新的境界,寫《人境》時,您只是一位體制內的專業作家,而現在,您已成為了一個具有鮮明政治意向的左翼知識分子。這會不會影響到《黑與白》的傳播和被接受呢?

劉繼明:影響肯定存在,但你說的這些因素并不能決定一部作品乃至一個作家的命運。古今中外的文學史告訴我們,許多杰出的作品在當時并不受執掌權力的主流精英青睞,屢遭打壓排斥,但正如學者耿占春所言:“在文學市場的夾縫中,還存在著一種讀者的倫理。”或者說,一直就存在兩種文學史,一種高據廟堂之上,一種寫在讀者心里,而后者往往會更持久。因為權力會轉移甚至斷裂,而人心不會。

《火星》:《黑與白》出版后,在部分讀者中引起的熱烈反響,正好可以應證您剛才說的話。我曾經在曹征路-劉繼明研究中心的讀者交流群看到一位讀者留言:“從6月27日開始閱讀《黑與白》,到今天全部讀完了。只有積極參與現實的人,才有可能寫出這樣深刻反映現實的名篇。”另一位讀者寫道:“《白與黑》構建宏大而縝密,思想深邃而凝重,作家走筆恣肆汪洋,文字功力臻于化境。黑與白,夜與晝,野火斗春風,無處不感受到作家悲憫情懷,無處無不感受到作家火一樣的赤誠,冰一樣的冷峻。”等等。這大概就是耿占春先生所說的“讀者倫理”吧!

另外,《人境》問世后,您曾經在后記中說寫出了“一生中最重要的作品”,寫完《黑與白》,您卻說感到了一種“巨大的幸福”。2008年,您在《小說與現實》的演講中說過,“當代生活的光怪陸離與矛盾叢生,它的前所未有的復雜性,同巴爾扎克和托爾斯泰生活和寫作的那個時代相比,有過之而無不及。真正杰出的作家,特別是長篇小說作家仍然應該,而且能夠通過對這個世界的描述,提供一種整體性的視野。這也是讓小說參與到當代社會進程和公眾精神生活的有效途徑。”這顯然是您心目中理想或偉大的長篇小說標準,那么,您現在認為自己寫出了“偉大的長篇小說”嗎?

劉繼明:我曾經說過,《黑與白》是我的一個意外收獲,寫完作品很長一段時間,我都沉浸在一種巨大的幸福感中,請注意,我說的是幸福,不是滿足。這是一種掙脫了新時期以來形成的純文學傳統的自由寫作狀態,通過這部小說,我構建起了一個完全屬于自己的藝術世界。那一刻,我覺得自己和《黑與白》合二為一了。孔子說,朝聞道,夕死可矣。我想就是這種感覺。作為一個作家,還有什么比這種感覺更讓人幸福的呢?撰寫后記時,我本來想說我寫出了偉大的作品,但囿于中國人自謙的習慣或避免老王賣瓜之嫌,我沒有這樣說。現在,我可以用一句話回答你:對我來說,《黑與白》之后,我再寫一個字的小說都是多余的。

《火星》:不再寫小說,是不是有別的寫作計劃呢?

劉繼明:當然。還是在《黑與白》剛動筆時,我就想等退休之后,寫一部類似愛倫堡《人,歲月,生活》那樣的自傳,記錄下這個光怪陸離的時代,以及我經歷的人和事,書名都擬好了:《左與右》或《年代四部曲》,篇幅可能和《黑與白》相當。不過,這已經與文學無關了。

(原刊于《火星》2023年第4期)

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號