評價一部影視作品的層次水平,不僅僅要看影片的“藝術性”,更要看價值觀層面。毛澤東時代的樣板戲《奇襲白虎團》無疑為我們提供了評價抗美援朝影片的“樣本”。

第一層境界:國際主義與共產主義

《奇襲白虎團》的一開場就是中朝兩國戰士在《國際歌》的背景樂中攜手出場,緊接著出場就是朝鮮的人民。

國際主義的色彩在《奇襲白虎團》中鮮明地體現了出來。例如,第5場“宣誓出發”中的誓詞:“我們堅決以實際行動保衛社會主義東方前哨!”

當然,國際主義在《奇襲白虎團》中絕非空洞的說教,而是用藝術的手段真實地展現了中朝兩國無產階級的休戚與共和血肉聯系。

作為全世界無產階級與資產階級、社會主義與資本主義殊死較量的最前線戰場,朝鮮在當時無疑就是社會主義的東方前哨!回顧歷史,毫不夸張地說:抗美援朝戰爭的勝敗不僅決定了朝鮮人民的命運,也決定了中國人民的命運!

正如筆者在以前的文章中寫道的,抗美援朝戰爭首先是一場階級革命戰爭,是翻身得解放的中國工農群眾,聯合被帝國主義侵略的朝鮮人民,共同反對帝國主義的國際性的階級戰爭。

馬克思在共產黨宣言里寫道,“無產階級只有解放全人類,才能最后解放自己”。

這樣的覺悟能夠成為每一個志愿軍戰士的覺悟,當然離不開過去二十多年的革命戰爭過程中毛主席對人民軍隊的孜孜不倦的教導。

對于“抗美援朝,保家衛國”的口號,毛主席曾經解釋說:

“把國際主義跟愛國主義結合起來,叫‘抗美援朝,保家衛國’。你如果不提‘保家衛國’,他也不贊成啊。他說,只為了朝鮮人,不為中國人還行啊?所以我說,是為了保家衛國嘛,就是你要保家,你要衛國,要到那個地方去保、那個地方去衛。”

“政治工作是紅軍的生命線”,抗美援朝志愿軍面對的是世界上最為強大的美國,毛主席更加注重開展思想政治教育工作,注意群眾路線和國際主義精神。

1951年1月19日,毛主席在給人民志愿軍的指示中寫道:

“中朝兩國同志要親如兄弟般地團結在一起,休戚與共,生死相依,為戰勝共同的敵人奮斗到底。中國同志必須將朝鮮的事情看作自己的事情一樣,教育指揮員戰斗員愛護朝鮮的一山一水一草一木,不拿朝鮮人民的一針一線,如同我們在國內的看法和做法一樣,這就是勝利的政治基礎。只要我們能夠這樣做,最后勝利就一定會得到。”

毛主席的指示迅速傳達到各入朝參戰部隊,并得到認真地執行,從而加強了中朝兩國人民用鮮血凝成的戰斗友誼,為打敗美帝國主義奠定了政治基礎。

《奇襲白虎團》恰恰就展現了志愿軍戰士們高度的共產主義思想覺悟,以及對毛澤東思想的深刻領會,東方紅的背景樂和毛主席的語錄被巧妙地穿插在相應的情節。

嚴偉才在經典唱段《心潮翻騰似浪卷》中唱道:

心潮翻騰似浪卷,新仇舊恨滿胸間。遙望著安平山陰云彌漫,阿媽妮英勇就義如在眼前。當年情景又重現,我的娘被美蔣殺害在嶗山。兩山迢迢隔大海,兩家苦根緊相連。

黨指引改天換地鬧革命,為人類求解放粉身碎骨也心甘。美李匪不甘死亡又來挑戰,怎容它橫行霸道屠殺人民,蹂躪好河山。同志們擦拳又摩掌,堅決要求把敵殲。我代表全排再請戰,要把那最艱巨的重擔挑在肩。

而《一年不見親人面》的唱段直抒胸臆,展現了志愿軍與朝鮮“阿媽妮”重于泰山的階級情義:

志愿軍的勝利離不開朝鮮人民的配合。《奇襲白虎團》中的偵察排副排長嚴偉才率領尖刀班,正是在朝鮮人民軍聯絡員韓大年、金大勇和當地群眾積極協助下,才成功化裝成敵軍,直插敵軍心臟,策應主力部隊搗毀“白虎團”團部,生擒“白虎團”團長和美國顧問,為奪取金城戰役的全線勝利創造了極其重要的條件。

然而,有著國際主義思想境界高度的影片恐怕也只能產生于毛澤東時代。一則階級力量對比的變化決定了主流階級意識在文藝作品中的反映;二則美韓還是原來的美韓,中朝卻已不再是原來的中朝,變化的不僅僅是相互關系,而且是各自自身……

所以并不意外的是,無論是在逆向民族主義的《金剛川》、還是在“屁股稍正”的《長津湖》中,我們沒有看到朝鮮的人民,也沒看到朝鮮的人民軍,仿佛志愿軍就是在異國他鄉“孤軍奮戰”。如此,不知何以有說服力地解釋抗美援朝戰爭的最后勝利?

第二層境界:愛國主義與集體主義

愛國主義這一點似乎不用過多強調,不過要強調一點,但是只有與國際主義原則相統一的愛國主義才是“進步的愛國主義”。如上所述,抗美援朝戰爭不僅僅是在幫助朝鮮人民,它更是在維護新中國的和平環境,保護中國人民免受帝國主義的荼毒。

正如毛主席所說:

國際主義者的共產黨員,是否可以同時又是一個愛國主義者呢?我們認為不但是可以的,而且是應該的。愛國主義的具體內容,看在什么樣的歷史條件下來決定。有日本侵略者和希特勒的“愛國主義”,有我們的愛國主義。對于日本侵略者和希特勒的所謂“愛國主義”,共產黨員是必須堅決反對的。日本共產黨人和德國共產黨人都是他們國家的戰爭的失敗主義者。用一切方法使日本侵略者和希特勒的戰爭歸于失敗,就是日本人民和德國人民的利益;失敗的越徹底,就越好。——這是因為日本侵略者和希特勒的戰爭,不但是損害世界人民的,也是損害其本國人民的。

中國的情況則不同,中國是被侵略的國家。因此,中國共產黨人必須將愛國主義和國際主義結合起來。我們的口號是為保衛祖國反對侵略者而戰。對于我們,失敗主義是罪惡,爭取抗日勝利是責無旁貸的。因為只有為著保衛祖國而戰才能打敗侵略者。只有民族得到解放,才有使無產階級和勞動人民得到解放的可能。中國勝利了,侵略中國的帝國主義者被打倒了,同時也就是幫助了外國的人民。因此,愛國主義就是國際主義在民族解放戰爭中的實施。(《毛澤東選集》第二卷《中國共產黨在民族戰爭中的地位》)

《奇襲白虎團》處處展現了這樣的愛國主義;而《奇襲白虎團》展示的集體主義也絕不同于今時今日很多人理解的“集體主義”:“宏大敘事+服從命令”。

在《奇襲白虎團》的第一場,有一段志愿軍戰士討論為什么要同美帝國主義談判的辯論:

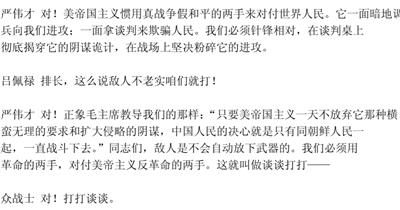

緊接著就是嚴偉才的經典唱段《打敗美帝野心狼》:

這一段其實是反映了志愿軍戰士勇敢戰斗、不怕犧牲的革命英雄主義是建立在高度的階級覺悟和政治認同基礎上的,同時也反映了人民軍隊內部的政治民主化和軍事民主化。

每一名志愿軍戰士都是一顆不可或缺的螺絲釘,但又是具有高度的思想政治意識、永不生銹的螺絲釘。每一顆螺絲釘都發揮出了高度的自覺性和創造力。例如,給美帝以沉重打擊的“零敲牛皮糖”戰術法寶,就是志愿軍戰士首先發明出來,再經毛主席對志愿軍所進行的這條持久陣地戰經驗進行總結和概括,進而在全軍推廣。

當然,抗美援朝戰爭的勝利離不開黨和毛主席的英明領導。正如15軍軍長秦基偉,在總結上甘嶺戰役勝利的原因時也指出:上甘嶺戰役的勝利是毛澤東主席英明的戰略指導思想的勝利,是志司、兵團貫徹“持久作戰,積極防御”方針的勝利。1953年9月12日,毛主席總結抗美援朝戰爭勝利的原因時指出,“我們的經驗是:依靠人民,再加上一個比較正確的領導”。

“又有集中又有民主,又有紀律又有自由,又有統一意志,又有個人心情舒暢、生動活潑”——這才是毛主席所締造的人民軍隊身上體現出來的集體主義。

這樣的集體主義體現在《奇襲白虎團》的戰斗場景中,就是志愿軍與朝鮮人民之間、志愿軍戰士之間,以及尖刀班與主力部隊之間非常巧妙的戰術配合。

再回過頭來看2021年上映的電影《長津湖》,在愛國主義這個問題上,應該說它比近些年來抗美援朝題材的其他影視作品表現得要稍好。講了“為什么要打仗”的問題——即保衛勞動人民剛剛得到的土地,但對于國際主義的回避,使得它在這個問題上的闡述是模糊的。

至于集體主義通過戰斗場景進行表現,電影《長津湖》也有,但不夠理想。電影《長津湖》主要有兩場戰斗。前一場是第七穿插連在運送電臺過程中同美軍的遭遇戰,筆者認為這場戰斗拍攝的水平非常高,既有志愿軍戰士之間巧妙的戰術配合,又有分隊的戰術配合。在沒有相互情況傳遞的情況下,伍千里的信號塔爆破分隊與雷公的電臺運輸分隊非常默契打了一場勇敢的進攻戰和一場精彩的阻擊戰。

然而,第二場長津湖戰役前期的新興里戰斗就全“崩”掉了,這就要說到第三層境界。

第三層境界:民族主義與個人英雄主義

“狹路相逢勇者勝”,在歷史重要關頭,當然離不開勇敢戰斗、不怕犧牲的精神。《奇襲白虎團》也沒有回避犧牲,例如朝鮮阿媽妮寧死不出賣志愿軍,犧牲在了敵人的槍口下;尖刀班在排雷時,共產黨員犧牲在前……沒有他們的犧牲,就沒有戰爭的最后勝利。但是,他們的犧牲都是在高度的集體主義自覺下的“有效”犧牲,是以自己的個人犧牲完成整體的戰術配合,是以他們的犧牲換來了更大的勝利,這樣的犧牲精神就是毛主席所贊揚的“革命英雄主義”精神。

在電影《長津湖》上映之前,筆者曾經對編劇蘭曉龍寄予了很高的期望。觀影后的第一時間的確比較感動,但回味起來很多地方還是令筆者很不舒服,應該說是某些導演演“砸”了蘭曉龍的劇本,畢竟,蘭曉龍是真正懂得毛澤東思想和人民軍隊的集體主義和革命英雄主義真諦的。

長津湖戰役打得的確很艱苦,離不開無數志愿軍英烈的頑強戰斗、勇敢犧牲,但絕不是靠“人海戰術”。算上參戰的南朝鮮的軍隊和美軍航母編隊以及美空軍,戰役雙方的兵力其實都在十萬之眾,兵力相差并不懸殊,武器裝備以及后勤保障反而相差極為懸殊。所以,志愿軍的勝利固然離不開犧牲精神,更離不開集體主義優良傳統的“巧勝”。

然而,新興里戰斗這一節完全體現不出上級有效的指揮、領導和志愿軍各部之間的有效配合,除了密集沖鋒、大批犧牲,就是連長伍千里孤膽進攻,指導員梅生開車去炸卡車,“戰神”三營長在戰士大批犧牲在機槍哨之后,只身一人神勇地同一群美軍肉搏,完全是人海戰術的沖鋒和個人英雄主義式的“孤膽英雄”。新興里戰斗到高潮部分戛然而止,很多伏筆沒有交代,更沒有后面針對美陸戰一師的層層阻擊戰,當然,有人說還有續集。

與第一場戰斗相比,第二場戰斗除了吸引眼球,其實是缺乏靈魂的,筆者猜測這兩場戰斗應該是出自不同導演的手筆。

這樣的英雄主義本質上仍舊是孤膽英雄式的英雄,是與革命英雄主義相對立的個人英雄主義。

不過,蘭曉龍編劇的電視劇《冬與獅》即將登陸央視:

這讓筆者有了幾許期待,雖然因為導演在電視劇開拍時由康洪雷臨時換成了高希希,極大地減弱了這樣的期待。

而在電影《金剛川》中,個人英雄主義的色彩則表現得更加明顯。在敵強我弱、裝備差距懸殊的條件下的個人英雄主義只能是單方面地渲染英雄犧牲的悲情,以此博取敵人的“憐憫”;甚至還要刻意去渲染群眾相對于英雄的冷漠、渺小與自私,以此來彰顯英雄的“偉大”。

個人英雄主義正是市場社會個人主義和自由主義價值觀和精英史觀的體現。基于這樣的價值觀來談愛國主義,就很容易落入民族主義的窠臼,利己主義者將利他主義詮釋成個體對整體的服從,以外部沖突來轉移對內部沖突的關注。相比而言,國際主義、集體主義、革命英雄主義,他們之間是一脈相承、息息相關的,是基于人民大眾高度的階級自覺。

從國際主義,到愛國主義和集體主義,再到民族主義和個人英雄主義,這背后體現著時代精神的嬗變。《奇襲白虎團》無疑是國際主義與愛國主義完美結合的典范;而今天的影視作品頂多能在第二層境界和第三層境界之間游移,更多的則是第三層境界甚至還要進一步拉低到的歷史虛無主義甚至是“乞憐賣慘”式的逆向民族主義。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號