筆者的朋友白頭豕看完動畫電影《長安三萬里》之后寫了篇《詩文盛,長安亡》,郭松民老師寫了篇《詩文的盛衰與長安的興亡》作回應(yīng)。

有網(wǎng)友將郭松民老師的文章私信給了筆者,筆者就著兩篇文章來談一些個人看法吧,錯誤之處請網(wǎng)友們在文末留言、批評指正。

郭松民老師在文章中指出:

“詩文盛”充其量是一個文風(fēng)問題,文風(fēng)不正,會成為“長安亡”的一個因素,但不會是根本原因。

根據(jù)馬克思主義的觀點,王朝興亡的根本原因,只能到其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式中去尋找。

不知道郭松民老師是否看過白頭豕的原文,如果僅憑一句“長安興,詩文盛!詩文盛,長安亡!”有此論斷,顯然是對原文邏輯的誤讀。

從“長安興,詩文盛!”到“詩文盛,長安亡!”,這中間有一個缺省的敘事,白頭豕在文中其實已經(jīng)言明,只是未充分展開:“詩文的興盛背后醞釀著亡國巨變的危機”。

唐代詩歌繁榮興盛的原因,一方面當然離不開物質(zhì)基礎(chǔ),如全國統(tǒng)一、經(jīng)濟繁榮、交通便利……由此有了“長安興,詩文盛”,但更重要的一方面卻是制度性因素。

科舉制度創(chuàng)立于隋朝時期,在科舉制度創(chuàng)立之前隋朝及前代王朝取士以察舉制以及九品中正制為主。察舉即察舉孝子廉吏,是以人才的德行及施政能力為選拔依據(jù)由官員推舉任官;九品中正制是以人才的家世背景及才能為標準由專門的官員選拔。在這樣的選拔制度下,官員的選拔為個別階層把持,形成了龐大的世族集團,影響了社會階層的流動,最終引起了新興地主階級的不斷反抗以及社會動蕩。

為了打破之前的士族門閥制度、削弱地方豪強、加強皇權(quán)、維持社會穩(wěn)定,隋代開創(chuàng)了科舉制,開啟了庶族寒士上升通道,唐代延續(xù)了這種做法。

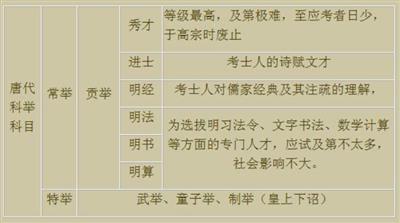

唐代的科舉考試分常舉和制舉兩類,每年分期舉行的稱常舉,由皇帝下詔臨時舉行的考試稱制舉。

常舉是唐朝常年開設(shè)的多科目考試,經(jīng)過不斷完善,最終形成了后來各朝代科舉考試的內(nèi)容。

制舉也稱特舉,制舉時間不固定,一般由皇帝本人根據(jù)政治需要隨時設(shè)置科目并下詔進行,其考試科目相當廣泛:文詞類十八科、軍武類十六科、吏治類二十四科、長才類二十一科、不遇類二十科、儒學(xué)類十九科、賢良直類十五科、玄遭類三科、方伎類二科……

制舉將詩歌作為考試的一項重要內(nèi)容,為了做官,詩歌成為了唐代文人士子爭相學(xué)習(xí)和創(chuàng)作的重要文學(xué)形式。

這樣的考試本身就帶著很大的主觀性,同行的吹捧、皇帝的喜好成了重要的評判標準,這使得中唐以前的詩歌刻意追求辭藻華麗卻言之無物,浮艷詩風(fēng)泛濫,寫作宮廷詩或艷情詩的人多不勝數(shù),替皇帝歌功頌德、點綴升平的文人大量涌現(xiàn)。

統(tǒng)治階級中的有識之士也對這樣的現(xiàn)象不滿,如魏征在《群書治要序》中借古諷今:“競采浮艷之詞,爭馳迂誕之說;騁末學(xué)之博聞;飾雕蟲之小技,流宕忘返,殊途同致。”

此外,隋唐的科舉制因為創(chuàng)立不久,其實并不完善。由于當時的關(guān)隴集團、山東士族、江東士族這些大的門閥集團開國有功,皇權(quán)對他們有相當?shù)耐讌f(xié),包括在人才的選拔上,一定程度上還是傾向于世家大族內(nèi)部;此外,有能力的人大多還是通過自己寫詩歌的方式來吸引當時官僚集團部分人的注意,然后通過他們的舉薦來獲得一定的官僚地位。

這樣的科舉制絕不是普通的勞動人民夠得著的。

如旗亭畫壁的故事,講的是王昌齡、高適、王之渙等人在酒樓里召伎、奏樂、飲酒、吟詩,這也只有地主階級才玩得起;獨釣江雪、舉杯消愁、孤帆遠影……

這樣的游玩、遠足、召伎、飲酒、奏唱、吟詩,美其名曰文化交流,然而哪一樣不是靠金錢支撐,哪一樣背后不是勞動人民血汗的堆砌?

攤開唐代的詩卷,我們不難發(fā)現(xiàn),唐朝的詩人,很少普通人,基本都是士子、貴族。李白出身商賈之家,家庭本身就十分富足;杜甫出身官員家庭,遠祖為漢武帝時期有名的酷吏杜周,祖父是位列初唐“文章四友”之一的杜審言,外祖的母親是李世民弟弟舒王李元名的女兒;白居易同樣是三代官員家庭出身。

而這幾位還是有一定人民立場、同情社會底層的詩人,其他的詩人來頭更是一個比一個大。王通、王績、王勃,王之渙,王維、王縉都出自山東士族太原王氏;賀知章出自江東士族會稽賀氏,為太子洗馬賀德仁之族孫;包融出自延陵包氏;張旭出自江東吳姓士族吳郡張氏……

士族詩人之間還姻親相連,比如元稹是關(guān)隴集團的士族子弟,母親則出生山東士族滎陽鄭氏,元稹先是娶了韋氏,韋氏是唐朝關(guān)隴集團的核心成員之一;韋氏死了,元稹寫下“曾經(jīng)滄海難為水,除卻巫山不是云”悼念她,轉(zhuǎn)眼又娶了山東士族五姓七族之一的裴氏。就連李白也是這樣,他的原配是前宰相許圉師的孫女,繼室是宰相宗楚客的孫女……

所以,說唐詩是“貴族的放歌”,也毫不為過。

不可否認的是,唐詩里瑰麗辭藻的文學(xué)價值,以及李白的浪漫主義、邊塞詩人的愛國主義、杜甫白居易等人的現(xiàn)實主義……對于后世來講都是寶貴的精神財富。

但是,也完全不必刻意拔高這些精神財富,上升到動畫結(jié)尾的的“只要詩在,長安就會在”。

長安終究是亡了,哪怕文人墨客的詩文還在被大唐的士子、貴族、皇親國戚傳頌。

長安當然不是亡于“詩文盛”,但長安卻是亡于一手造就“詩文盛”現(xiàn)象的政治速朽、官吏腐敗,依仗胡人、藩鎮(zhèn)割據(jù),門閥世襲、階層固化,統(tǒng)治階級驕奢淫逸、勞動人民痛苦不堪。

當然,這個話絲毫沒有指責(zé)詩歌本身的意思,也不是說勞動人民就寫不出詩。《詩經(jīng)》三百篇,“風(fēng)”占了半數(shù)以上,盡是勞動人民反剝削、反壓迫的放歌;當詩歌淪為替剝削階級裝飾的道具,也就走向了勞動人民的對立面。就像搖滾與說唱本是大眾的藝術(shù),被資本包裝、修飾,就變成了大眾的精神鴉片。所以,唐詩特別是中唐之前的唐詩,絕不僅僅是唐詩本身的“文風(fēng)”問題,這背后有著深刻的政治原因,是驕奢淫逸的貴族需要這樣的“文風(fēng)”。

唐詩不可能救得了長安,反倒是長安亡了,唐詩迅速失傳,即便宋元明清數(shù)代人竭力搜集,仍十不存九。

這并不是最慘的——長安的繁華建立在勞動人民的累累白骨之上,貴族最終為自己的驕奢淫逸付出了代價:“甲第朱門無一半”,“天街踏盡公卿骨”,但是,很多無辜的勞動人民還要在往復(fù)的兵災(zāi)中為這些貴族陪葬。歌頌長安繁華的詩文起碼還能留存一部分,而勞動人民的累累白骨卻永遠地被埋存于地下,無人問津……比起唐詩,這才是歷史的主體。

能讓中華文明綿延幾千年而生生不息,能把中華民族一次次從四分五裂、百姓流離失所拉回到國泰民安的大一統(tǒng)的,正是一輩又一輩勞動人民“時日曷喪,予及汝偕亡”的奮起反抗,是一代又一代仁人志士“殺身以成仁”的前赴后繼。

所謂中華文明、中華文化絕不是一個先驗的符號。世之人總是從本國以及外國的歷史興衰中汲取教訓(xùn),從前人的精神世界汲取養(yǎng)分,融入自己的文化血脈,不斷自我完善、改進,才使得中華民族免于了被歷史淘汰的命運——這才是中華文明的特質(zhì)與本質(zhì)。

唐詩中的瑰麗辭藻以及浪漫主義、愛國主義、現(xiàn)實主義精神,當然都是前人的精神養(yǎng)分,但也只有當后世得以存續(xù),這些精神養(yǎng)分才能得以被挖掘、發(fā)現(xiàn)出來,不應(yīng)該把這個邏輯顛倒過來,那就變成買櫝還珠了。況且唐詩里的很多正面精神恰恰是“長安興”的對立物,是政治腐朽、社會變亂催生了許多不朽名篇。

比起唐詩,唐代的更替興衰所留下來的一大堆歷史教訓(xùn),反而才是真正的歷史價值所在,而唐詩只是這些歷史價值的附屬物。

同樣地,是覺悟了的工人階級選擇唱《國際歌》并把它作為行動的戰(zhàn)歌,但唱《國際歌》的未必是覺悟了的工人階級,因為“馬克思主義在理論上的勝利,逼得它的敵人裝扮成馬克思主義者”。

社會主義既不是也不應(yīng)該僅僅被作為一個符號去被認同,那樣就很容易被束之高閣,甚至變成無害神像;社會主義是中國人民在追求人民解放與民族解放的斗爭過程中,經(jīng)歷了漫長而艱苦的探尋、比較與實踐,所作出的選擇,是實踐的綱領(lǐng)。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號