王寶強的導演新作《八角籠中》7月6日正式上映。我在6月份上影節提前看了這部影片,故事本身的好壞另說,首先讓我介意的是影片在宣發過程中時時刻刻強調的“現實主義”標簽。

大概從《我不是藥神》開始,現實題材的影片在中國電影市場里仿佛被打通了任督二脈,在與類型元素結合后頻頻獲得了不俗的票房成績。于是接連出現了《奇跡·笨小孩》、《人生大事》、《不止不休》等等影片,在這些電影里,“現實”作為人工添加劑被注入其中,目的是調和影片的商業色澤。

《我不是藥神》

在如今中國商業電影市場,這類“偽現實主義”電影——把“現實主義”作為商業賣點、但毫無現實主義精神的影片——并非一無可取,有時也有幾分鮮活。但它們的觸角淺淺地碰到了現實的表面后,便立即把“對事實的呈現”概念偷換為“對道德的批判”,并最終在廉價的煽情中完成了對現實的辯護。這種對現實的偽裝,一方面是對觀眾的誆騙;另一方面則擠占了對真正的現實主義電影的討論空間。

出于這些考慮,這篇文章想要聊一聊到底什么樣的電影是現實主義電影,以及近來這批“偽現實主義”影片到底“偽”在哪里?

《小武》

一般來說,上世紀四十年代中旬在意大利進行的新現實主義電影運動是“現實主義電影”這一概念源起。因為正是得益于以羅西里尼為代表的導演們拍攝的那批影片,讓安德烈·巴贊等電影評論家們圍繞著其中不同尋常的拍攝方式和視聽風格展開了“什么是電影”、“什么是電影的真實性”的討論,“新現實主義”作為一種美學類型才開始被廣泛討論。

巴贊主張“攝影影像本體論”,認為攝影將客觀事物的真實性轉移到復制品身上,從而清除了人眼的種種偏見,使客觀世界呈現出本真的面目。與此同時,他指出現實主義不意味著原樣復制現實,并特意提到,“一切現實主義最終都需要解決一個美學悖論:原樣復制現實并不是藝術。”

安德烈·巴贊

盡管巴贊為了保證再現現實的連續性,提倡在電影語言上使用長鏡頭和景深鏡頭,但同時強調了現實主義不等同于復制現實、現實主義電影不是新聞報告片。同樣,本人對這批偽現實主義電影的不滿也不在于手法上的人工修飾痕跡過重,雖然類似《八角籠中》里那些“用主角的背影表達在困境中的選擇”的象征場面實在俗氣,但鏡頭語言是否真實客觀只是影片在美學上的選擇,并沒有動搖到“真實性”的根基。

作為觀眾,當我坐在銀幕前被動地接受導演的強煽情行為時,我也會為《我不是藥神》里“十里長街送陸勇”的段落潸然淚下,也會為《不止不休》里白客在門外的真情自白而動容。但我同時清楚,在強烈情緒的引導下,真實的肌理已經被淚水掩蓋得模糊不清。我懷念《羅馬,不設防的城市》里,那個皮娜被射殺的遠景鏡頭。看不清兇手是何人的超遠拍攝距離,消除了場面的戲劇性,而也正是因為這段遠遠的距離,把我們從煽情的情緒中帶離,看到其背后更廣大、更深入的“現實”。

《羅馬,不設防的城市》

對真正意義上現實的指認,是這些打著現實主義旗幟招搖撞騙的影片最匱乏的部分。在此,我們先不拘泥于“如何處理現實”的問題,也不糾結它們是否過度戲劇化,但認清楚“什么是現實”、呈現“怎樣的現實”這是現實主義電影要解決的核心問題,如果最根本的內核都是充滿了矯飾和欺騙,談什么現實主義?

從《我不是藥神》創造了票房神話,到《奇跡·笨小孩》在春節檔狂攬13億,再到《八角籠中》的20億目標,“真實事件改編”成為了現今中國大陸現實題材電影的流量密碼。“真實事件”代表的社會動向與現實主義天然契合,中國的故事片創作便是由真實的社會事件開啟(《閻瑞生》;1921年),第六代導演更是將這兩者結合得十分出色。優秀的真實事件改編的影片,創作者能成功地把新聞素材磨成一把鋒利的手術刀,準確無誤地刺破社會的表皮。但需要注意的是,“真實事件改編”絕不能作為現實主義電影的先決條件,在一些由真實事件改編的影片中,“現實”被磨皮到看不清紋路,或者偏離了既有軌道。

《盲山》

在《我不是藥神》里,一群癌癥患者因為購買不起昂貴的抗癌藥,只能把生命寄托在廉價的印度仿制藥上。徐崢在此過程中扮演的“救世英雄”角色牢牢吸引著觀眾的注意力,在長篇累牘的英雄事跡里,留給現實拷問的篇幅所剩無幾,主創人員沒有解釋清楚高價藥背后的原因,也無意關心為什么患病的窮人必須獨自承擔這份負重。而是把所有責任粗暴地推給藥廠,將其設立為類型敘事模式中的反面力量,以不惜失真為代價,為自己拿到了安全牌。

我們能理解討巧的動因,但是既想要從宏大的人道主義立意當中受益,又想假模假式還原“社會現實”,最后把批判矛頭指向“窮病”,難免透露出一股貪心。

窮是萬惡,窮是一切的歸因,窮作為客觀事實,要為所有不公、歧視和屈辱擔責。因為“這世上只有一種病,窮病。”這個極具誘導性的“事實”,遮蓋了背后更深層次的現實。貧窮是我們最廣泛的焦慮,它對準了當下人們的情緒出口,而一部真正的現實主義電影,總能刺穿貧窮的膜,讓我們看到背后的決定性原因。

說到這里,不得不提《偷自行車的人》。這部電影雖然呈現了二戰后意大利底層工人的絕望生活,但沒有止步于展示貧窮。在父與子漫步街頭的身影中,經濟和政治引發的貧窮問題,貧窮勾連出的政治和經濟問題交合在一起,并在最后一場戲里以不動聲色的方式爆發出毀滅性的悲劇。巴贊在他的影評里這樣描述道:

“當父親起了偷車的念頭時,猜透了父親心思的孩子正默默地站在他身邊,這種情景近似于殘酷。在此之前,父親在兒子的心目中是一個神,父子關系中充滿了敬重之情。兩人走開時,父親的淚水奪眶而出,這是父親形象倒塌時深感絕望的淚水。但是,孩子在父親失去尊嚴之后,仍然回到父親的身邊。他把手放在父親的手心里,這既非諒解的象征,而是能夠表明父與子的關系的最鄭重的動作:它標志著兩個人是平等的。”

《偷自行車的人》

意大利新現實主義的厲害之處,在于它以尊重現實時空的拍攝手法,把一系列偶發事件進行串聯,將攝影機對準了具體的社會現實。但與此同時,“人”是這一切的中心。

人的處境總是與現實情境息息相關,而在我們的現實主義電影里卻很難看到這樣的“人”。《八角籠中》里,王寶強飾演的騰輝,他作為“為貧困山區的孩子命運擔責”的人,是故事的視點中心。而吊詭的是,這個底層人物卻充當了滿足觀眾獵奇心理的眼睛,在他自以為是地為這些孩子安排之下,影片中最底層的孩子們徹底淪為了沒有主體性的“他者”。且在對主人公的英雄之舉的描述中,觀眾跟隨影片的價值判斷情不自禁地合理化了他們作為“他者”的處境。

因為呈現了一點涼山的自然環境,體現了一點底層人民的苦難,影片被投以“真誠”的贊譽。但在現實題材疊加類型化處理的電影已經層出不窮的今天,這種“真誠”的門檻是否太低了一些?

“窮”的掩蓋了對這一現象是否合理的探討,心靈雞湯的價值構建,完全拔除了現實主義的尖利。留守兒童如何陷入除了不合法的格斗組織,就再無更好出路的境地?憑什么有人可以理所應當地為他們做選擇?過度美化的故事背后,同一處境中的孩子們是否存在著現實風險?對相關問題的討論淹沒在“熱血”和苦難交疊的、密不透風的情節當中,現實主義在此被曲解成了底層人民“打怪獸升級”的爽文套路。

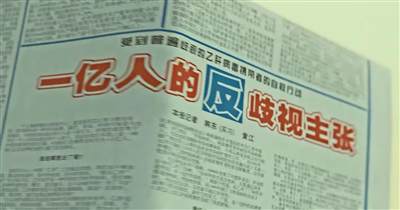

類似的情況在今年另一部現實題材電影《不止不休》中也有展現。雖然有意觸碰新聞行業這個敏感話題,影片還使用了手持攝影、淺焦、DV等拍攝手法增強紀實感,但失真的內核讓這種表面的“紀實感”顯得無所適從和尷尬。

影片選擇通過乙肝代檢案來展現調查記者的擔當,卻把對抗的對象鎖定為人們心中的“成見”。然而在現實社會里,“成見”很大程度上都是出于針對乙肝人群的“不準入”條例。白客飾演的記者,沒有把矛頭指向政策的制定群體,而是把不良社會現象的產生歸結于手無寸鐵的人民心中的“歧視”,輕而易舉迎來了做記者的高光時刻。把記者的職業操守被轉換為某種“情緒的呼吁”,我覺得是對他們的輕視。

《不止不休》

這背后或許確實存在眾所周知的無奈,但既然選擇了最穩妥的路徑,甚至侵犯了一些原則性問題,那也不能怪我們說一聲“虛假”。

在《電影是什么》中,巴贊曾表示喜歡《朝圣者》超過《淘金記》,因為《淘金記》里的卓別林是一個徹頭徹尾的好人,而《朝圣者》充滿多義和不確定,“藝術性還沒有受到道德標準的干擾。”

“不確定性”是巴贊現實主義電影美學的重要本質,他認為:不可預測的牙疼和眾神,才是生命中最強大的力量。

不確定性拒絕電影為某種意識形態和理念所專有。所以,《奇跡·笨小孩》里充滿“奮斗傳奇”的廣東和極具浪漫色彩的小人物不是現實。《無名之輩》里將底層苦難變成消費奇觀的搞笑段子也不是現實。

《奇跡·笨小孩》

或許,現實主義電影從未在面向公眾的中國大銀幕上存在過,在這里,它是一個概念,是一個傳說。因此,在我們對“真實”的渴求失落后,轉向了“偽裝的真實”,起碼,它能夠讓我們做夢——像這些電影一樣,我們真的被看見了,也真的能做點什么。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號