在馬克思主義文藝理論史上,斯大林是一位產生過重大影響且引發激烈爭議的人物。如何認識斯大林對馬克思主義文藝理論的貢獻,如何評價他在馬克思主義文藝理論史上的地位和作用,一直是理論界和學術界長期關注而又爭論頗多的問題。為了解決這些問題,本文試圖從以下幾個方面加以論述。

01

對斯大林文藝思想的整體評價

所謂整體評價,就是對斯大林文藝思想的總的認識。目前,從馬克思主義文論史的一些著作來看,肯定者有之,回避者有之,否定者有之,淡化者也有之,分歧明顯,情況不一。但其中,一分為二的肯定者占據多數。

學界普遍承認,斯大林文藝思想及其基本觀點,是在對文藝有較豐富知識和較深入了解的基礎上,在具體從事文藝領導工作的過程中逐步形成的。斯大林“十分重視馬克思主義的理論建設”1,在他的領導下,創建和完善了馬克思主義文藝理論研究機構和理論刊物,馬克思、恩格斯、列寧的文藝理論遺產得到整理,培養了一批知名的馬克思主義文藝理論研究家,在新的歷史條件下推進了馬克思列寧主義文藝學說。這個功績是任何人也無法否認的。

有著作這樣說:斯大林“繼承了馬克思、恩格斯、列寧的文藝思想,對在無產階級奪取政權之后建設社會主義文藝實踐中遇到的許多問題,作出了理論上的回答,從而豐富和發展了馬克思主義文藝思想”2。有著作承認,斯大林繼承了列寧的思想和事業,對社會主義文藝事業的發展問題尤其關注。在其制定的文藝政策中,雖有失誤,但在許多問題上豐富和發展了馬克思主義文藝思想,并在實踐中促進了蘇聯社會主義文藝事業的發展和繁榮。3有著作認為,“斯大林確立的審美判斷原則是以無產階級的根本利益和‘盡全力去建設社會主義’為總前提的”,“作為政治領袖的斯大林,仍然是把政治原則的判斷標準放在第一位的”。4這些總體評價,應該說是中肯的。

斯大林在成為布爾什維克黨和蘇維埃國家主要領導人后,工作千頭萬緒,但并沒有把文藝放在可有可無的位置。他對文藝事業不是偶然過問一下,而是一直密切關注文藝動向和創作情況,把文藝工作當作自己整個工作的一個重要組成部分。蘇聯許多有關文藝的法規和政策,都是在他直接領導下做出和制定的。在這方面,法捷耶夫在斯大林逝世后一篇悼念文章中表達的看法,具有相當的代表性。他說:“斯大林在發展蘇聯藝術和文學中起了特別重要的作用。任何人也沒有像斯大林那樣確定了文學作為以共產主義精神教育和改造人的力量的偉大的育人作用,把作家稱為人類靈魂的工程師。斯大林發現了和理論上論證了蘇聯文學中的社會主義現實主義方法,發展了列寧關于蘇聯文學的黨性的學說。斯大林是黨就文學問題作出的所有決定的策劃者。他在三十年的時間里指導蘇聯文學的發展,不斷用新的思想和口號鼓舞它,揭露它的敵人,關心和培養作家的骨干,鼓勵他們同時又批評他們。”5法捷耶夫曾任蘇聯作家協會總書記,是蘇聯文藝事業當事人和諸多事件親歷者,蘇共二十大后,由于不滿赫魯曉夫反斯大林的方針政策,悲憤地給蘇共中央寫了“絕命書”,于1956年5月13日開槍自殺。這至少說明,他之前對斯大林的肯定評價是真誠的。

斯大林曾說:“有兩派馬克思主義者。這兩派都是在馬克思主義旗幟下工作,都認為自己是‘真正的’馬克思主義者。但是他們畢竟大不相同。……第一派通常只限于表面上承認馬克思主義,堂皇地標榜馬克思主義。……第二派恰巧相反,他們把問題的重心從表面上承認馬克思主義轉到實行和實現馬克思主義。”6按照斯大林的看法,這后一派不是從歷史類比和歷史比擬中,而是從研究周圍條件中求得指令和指示。他們的活動不是憑借引證和格言,而是憑借實踐、依據經驗來檢查自己的每一個步驟。列寧屬于這后一派,他認為自己也屬于這后一派。

和在其他理論領域一樣,斯大林在文藝理論上也并不墨守成規,而是有著強烈的推進意識。他說:“為了不落后于實踐,必須立即根據新的情況研究這一切問題”,并在“新的實踐”基礎上,各方面理論“都應該有新的提法”。7他在逝世前一兩天,還跟蘇共新當選的中央委員會主席團委員切斯諾科夫在電話里講:“您應當在最近就動手研究進一步發展理論的問題。我們可能在經濟方面出一些錯。但是不管怎么樣我們能扭轉過來。如果我們在理論上搞錯了,那么就會斷送整個事業。沒有理論我們就會死亡,死亡,死亡!”8可見斯大林對理論研究重視到了什么樣的程度。

“要照伊里奇那樣去建設新生活、新風俗和新文化。”9“至于我,我不過是列寧的學生,我一生的目的就是要做到不愧為列寧的學生。我畢生的任務就是要提高另一個階級,即工人階級。”10“誰也不能說我不是列寧的學生。他開辟了道路,而我們沿著這條已走出來的道路前進。”11這不是斯大林簡單的表白,而是他鏗鏘的誓言和準則,是他對自己一生的總的評價。

02

對列寧“兩種民族文化”理論的豐富

在十月革命后的歷史和環境中,斯大林對列寧的民族文化理論作了新的闡發和說明,總結出社會主義文化發展的辯證法。他在《論東方民族大學的政治任務》演說中,第一次提出在無產階級專政情況下怎樣把民族文化和無產階級文化結合起來的問題。他說:“什么是民族文化呢?怎樣把民族文化和無產階級文化結合起來呢?難道列寧不是在戰爭以前就說過我們這里有兩種文化——資產階級文化和社會主義文化,并且說民族文化這個口號是力圖用民族主義毒素來毒化勞動者意識的資產階級的反動口號嗎?”緊接著,他結合實際推進列寧的思路說:“這里有沒有不可克服的矛盾呢?當然沒有!我們在建設無產階級文化。這是完全對的。但是社會主義內容的無產階級文化,在卷入社會主義建設的各個不同的民族當中,依照不同的語言、生活方式等等,而采取各種不同的表現形式和方法,這同樣也是對的。內容是無產階級的,形式是民族的,——這就是社會主義所要達到的全人類的文化。無產階級文化并不取消民族文化,而是賦予它內容。相反,民族文化也不取消無產階級文化,而是賦予它形式。當資產階級執政的時候,當各民族在資本主義制度保護下鞏固起來的時候,民族文化這個口號是資產階級的口號。當無產階級執政的時候,當各民族在蘇維埃政權保護下鞏固起來的時候,民族文化這個口號就成了無產階級的口號。誰不了解這兩種不同情況的原則性的差別,誰就永遠不會了解列寧主義,也永遠不會了解民族問題的實質。”12在斯大林看來,“全人類的無產階級文化不是排斥各民族的民族文化,而是以民族文化為前提并且滋養民族文化,正像各民族的民族文化不是取消而是充實和豐富全人類的無產階級文化一樣”13。

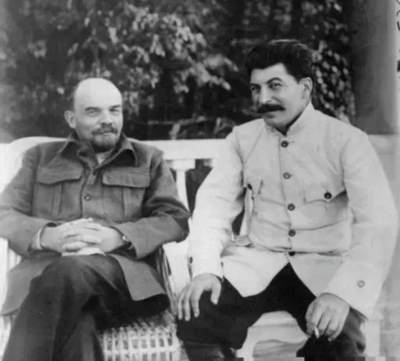

列寧與斯大林,1922 年

斯大林主張要在蘇維埃基礎上發展蘇聯各民族文化。那么,“在蘇維埃基礎上”這個附帶條件,又是什么意思呢?他說:“這就是說,蘇維埃政權所發展的蘇聯各民族的文化,按其內容來說,應當是一切勞動者共同的文化,即社會主義的文化;而按其形式來說,它現在和將來對于蘇聯一切民族都是不同的文化,即民族的文化,即因蘇聯各民族的語言和民族特征不同而各有差別的文化。”14顯然,在斯大林眼里,包括文藝在內的文化性質是要根據一定的社會制度來判斷的。在蘇維埃基礎上提出發展各民族文化的口號,是“要使蘇聯各民族中民族文化的發展符合于社會主義的利益和要求,符合于無產階級專政的利益和要求,符合于蘇聯一切民族勞動人民的利益和要求”15。斯大林在《聯共(布)中央委員會向第十六次代表大會的政治報告》16和《致瑪·依·烏里揚諾娃同志。答勒·米赫里遜同志》17等著述中,都進一步對發展社會主義民族文化與發展未來的統一的全人類文化的關系進行了闡述,反對大俄羅斯沙文主義傾向和地方民族主義傾向。這些論述,豐富發展了列寧的“兩種民族文化”學說。

03

總結和領導社會主義文藝事業的規律

在馬克思主義文藝理論史上,斯大林是十分重視總結社會主義文藝運動經驗的人。1924年,列寧逝世后,斯大林始終關心蘇聯的社會主義文藝事業,對如何領導文藝工作作了艱辛探索。

1925年,聯共(布)中央作出《關于黨在文學藝術領域中的政策》的專門決議,指出無產階級的藝術風格尚未形成,各個不同的團體和流派必須展開自由競賽。決議強調必須對藝術工作者、真誠的“同路人”、文藝事業的專家持愛護的態度,保證使他們轉到社會主義立場上來,這將有助于建立新社會的藝術。決議警告說,不要試圖建立“溫室里的”無產階級文學,那是不能容許的。黨要提醒作家,必須從生活現象的復雜性和深處來把握生活,并牢記掌握馬克思主義哲學的重要性。18

至于怎樣才能避免只依靠行政命令的手段,有力推動社會主義文藝的發展,斯大林提出了開展“競賽”的思想。他說:“當然,‘批評’和要求禁止非無產階級的作品是很容易的。但是最容易的不能認為是最好的。問題不在于禁止,而在于通過競賽,創作真正的、有意思的、富有藝術性的蘇維埃性質的劇本,來代替舊的和新的非無產階級的低級作品,逐步地把它們從舞臺上排擠下去。而競賽是一件重大的事情,因為只有在競賽的情況下才能使我們無產階級的文藝形成和定形。”19斯大林特別強調,社會主義“并不抹掉和消除文學創作的形式和色調的全部多樣性。相反,只有在社會主義條件下,只有在我國,藝術的最多樣化的形式,形式的完備和多面性,當然,其中包括文學創作的形式和色調的多面性,才能和應當得到發展和擴大”20。這種“多樣化”也是需要靠“競賽”來完成的。

斯大林 照片攝于1920年

斯大林高度重視培養和扶持社會主義文藝新人,反對崇拜“名人”的庸俗習氣。他說:“我一點也不因為給一個在文壇上無名的人的一本平凡的小冊子寫序言而后悔。”21他認為只給文壇“要人”“名人”“巨匠”寫序,并迷信他們,這是一種官僚主義老爺作風,會壓制年輕的新生力量的成長。他說:“我們的任務之一就是要打穿這堵死墻,使不可勝數的年輕力量得到出路。”22扶持新人,這是繁榮社會主義文藝的必要條件。

面對蘇聯一度出現的歷史虛無主義思潮,斯大林反復論述要正確對待文化遺產,批判繼承好的文化傳統。他說:“伊里奇教導我們,不了解和不保存人類的全部舊文化經驗,我們就建不成新的社會主義文化。辯證法不僅要求否定舊的,而且要求保存它,如果你們能向作家們講清這個簡單的道理并使他們相信它,這就不壞。”23斯大林一直遵循著列寧的教誨。

斯大林在新歷史條件下運用和發揮了馬克思的“藝術生產”理論。他曾對作家說:“有各種不同的生產:生產大炮、汽車、機器。你們也制造產品。我們十分需要的產品。很有意思的產品。生產人們的靈魂。同樣是重要的生產。十分重要的生產——生產人的靈魂。”“我們的國家的各種生產都是與你們的生產相聯系的。如果不了解一個人如何參加社會主義生產,那么你們的生產是無法進行的。……人往往受生活本身的改造。但是也請你們幫助他進行靈魂的改造。生產人的靈魂是一種重要的生產。你們是人類靈魂的工程師。”24作家是“人類靈魂的工程師”的說法,至今仍有生命力。這一說法體現了斯大林對作家藝術家的高度尊敬,對文藝家責任的充分肯定,對馬克思“藝術生產”理論的精準把握。

斯大林說,在社會主義社會,“作家的作用是巨大的。作家直接地、幾乎不帶任何反省地反映群眾的新的情緒,這就顯得尤其珍貴”25。他承認,文藝具有從精神上影響群眾的巨大可能性,因此要求文藝要“幫助工人階級及其政黨以社會主義精神教育勞動者,組織群眾為社會主義而斗爭,提高群眾的文化水平和政治戰斗力”26。斯大林不把文藝的審美作用和教育作用對立起來,認為社會主義文化的目的就是要“用社會主義和國際主義精神來教育群眾”27。依照斯大林思想擬定的《蘇聯作家協會章程》,明確規定“藝術描寫的真實性和歷史具體性必須與用社會主義精神從思想上改造和教育勞動人民的任務結合起來”28。這是對社會主義文藝根本特征的揭示。

斯大林不贊成文藝創作的“無沖突論”。“根據當時蘇聯作協總書記法捷耶夫在蘇共十九大上的發言所說,反‘無沖突論’是由于斯大林的出面干預才得以提出來的。”29在斯大林看來,“生活中是有沖突的。這些沖突應當在戲劇中得到反映,——否則戲劇就不存在了。……而沒有沖突就沒有深度,就沒有戲劇。……應當認清這一點”30。

1939年12月20日,蘇聯人民委員會通過決議設立“斯大林文學獎”,1941年開始評獎,直到1952年。斯大林很重視這個獎項,親自參加獲獎作品的最后評定。對推薦上來的作品,他一般都讀過,而且還會讀相關評論文章。在討論時,斯大林常發表具體意見,甚至與他人進行爭論。參加獎項評審討論,這是斯大林領導社會主義文藝事業的一種特殊方式。

在總結領導社會主義文藝經驗的問題上,斯大林是按照列寧講過的原則行事的,即“必須緊緊地掌著舵,走我們自己的路,決不要上別人阿諛奉承或恫嚇訛詐的當”31。斯大林文藝思想的構建,與他領導蘇聯社會主義文藝運動的經驗,是有著密切聯系的。

04

發展馬克思主義文藝批評方法

斯大林的批評方法有其特點,概括起來講,就是整體把握、具體分析,就是以發展的眼光看待文藝現象。

斯大林認為,文藝作品的價值不是由個別枝節或細節決定的,而是“由它的總的傾向決定的”。譬如,他不同意對米庫林娜的小冊子《群眾的競賽》全盤否定,他指出,作者“因為受了某個講述者的蒙蔽而寫了一些很不確實的東西”,但是,“難道這本小冊子的價值是由個別細節而不是由它的總的傾向決定的嗎?”32斯大林認為,該書的價值“在于它傳播了競賽的思想,以競賽的精神感染了讀者。最重要的就在這里,而不在于個別細節上的錯誤”33。他還舉例說:“當代名作家肖洛霍夫同志在他的《靜靜的頓河》中寫了一些極為錯誤的東西,對塞爾佐夫、波德焦爾柯夫、克利沃什呂柯夫等人物做了簡直是不確實的介紹,但是難道由此應當得出結論說《靜靜的頓河》是一本毫無用處的書,應該禁止出售嗎?”34顯而易見,對一部作品的“總的傾向”,斯大林看得更重一些。他有時也把作品“總的傾向”稱之為“主要特征”或“基本思想”,這就抓住了事物的主要矛盾。

世界上沒有純而又純的文藝作品,對作品從“總的傾向”上判斷,這是馬克思主義方法的具體表現。與這個“總的傾向”論觀點相似,斯大林還有一個決定整部作品的“音調”說。他認為,作品中“一些瑣碎的詞句和暗示”,一種“偶然的因素”“可以不去管它”,但如果這些“小東西”出現過多,甚至猛烈地“噴涌出來”,以致決定了整部作品的“音調”,那就不能大意了,他說,“大家知道,音調是構成樂曲的”。35以別德內依的小品文《從熱炕上爬下來吧》為例,斯大林講:這個作品“有許多擊中要害的精彩的地方。但是在那里也還有一匙焦油,它弄臟了整幅圖畫,把它變成了十足的‘比里爾瓦’36。問題就在這里,構成這些小品文的樂曲的就是這個東西”37。斯大林的“總的傾向”論和“音調”說,首先考慮的是作品的思想性和政治意義,這與他作為政治領袖并處在社會主義初期的環境是分不開的。

斯大林不同意用“左傾”或“右傾”概念來表示作品的不同傾向。他在1926年的一封回信中談道:“我認為在文藝方面(以及在戲劇方面)提出‘右傾分子’和‘左傾分子’的問題這一提法的本身是不正確的。‘右傾’或‘左傾’的概念目前在我國是黨的概念,更確切地說,是黨內的概念。……因此,把這些概念應用于像文藝、戲劇等等非黨的和無比廣闊的領域,那就奇怪了。”38同年2月12日,斯大林在與一批烏克蘭作家座談時,又進一步論述了這個問題。他說:“對不起,我不能要求文學家一定是共產黨員和一定奉行黨的觀點。對小說文學來說需要有另一些尺度:不革命的和革命的、蘇維埃的和非蘇維埃的、無產階級的和非無產階級的。但是不能要求文學是共產主義的。經常有人說:右的劇本或左的劇本。‘那里描寫了右的危險,例如《土爾賓一家的日子》是文學中右的危險,或者譬如說,《逃亡》被禁演了,這是右的危險。’這樣說不對,同志們。右的或左的危險——這純粹是黨的(現象)。……難道文學是黨的文學?這說的是黨。當然,文學要比黨廣泛得多,那里應當有另一些更廣泛的尺度。……不能把純粹是黨的標準機械地應用到文學家當中。”39斯大林的意見,是延續著列寧在《黨的組織和黨的文學》一文中的思想的。

斯大林在一封《給阿·馬·高爾基的信》中,曾反對那些描寫戰爭“恐怖”、引起對一切戰爭反感的資產階級和平主義小說。他說:“我們所需要的是這樣的小說,它們能夠把讀者從注意帝國主義戰爭的慘禍引導到了解必須打倒組織這種戰爭的帝國主義政府。……我們擁護解放的、反帝國主義的、革命的戰爭,雖然大家知道這種戰爭不僅沒有免于‘流血的慘禍’,甚至充滿了這種慘禍。”40斯大林這種批評觀,也是在馬克思主義文藝批評的軌道上的。

斯大林主張文藝要擔負起自我批評的責任。1930年他在一封給高爾基的信中強調:“我們不能沒有自我批評。……沒有自我批評,機關的停滯和腐朽,官僚主義的滋長,工人階級創造主動性的破壞就不可避免。當然,自我批評會給敵人提供材料。”但是,“好處是會抵銷和超過壞處的”。41恩格斯曾經說過這樣的話:“批評是工人運動生命的要素,工人運動本身怎么能避免批評,想要禁止爭論呢?難道我們要求別人給自己以言論自由,僅僅是為了在我們自己隊伍中又消滅言論自由嗎?”42斯大林的見解同恩格斯的思想一脈相承。

“批評首先應當是符合事實的。”43這是斯大林反復強調的原則,他對批評中的不良傾向堅決予以譴責。1946年斯大林在談到文藝批評時說:“我們沒有任何批評,已有的那些批評家是受他們為其服務的作家們供養的,是朋友義氣的奴隸。他們的任務是夸獎一些人,辱罵所有其余的人,如果我們想要談論如何活躍批評,那么我們應當不從活躍本位主義的批評開始。”44斯大林呼吁的是一種公正的、客觀的、獨立于作家的、不顧情面的、既沒有阿諛奉承也沒有私心攻訐的批評。至于文藝上為什么會沒有批評,他認為這主要是由文藝家們不問政治造成的。斯大林的文藝批評觀,至今仍給我們以教益和啟迪。

05

確立“社會主義現實主義”創作方法

這是斯大林領導蘇聯文藝事業貢獻最突出的地方,是他對馬克思主義文藝理論的創造性發展,是他對社會主義時期革命文藝種種新創作經驗的理論概括。多年來,許多西方人士把“社會主義現實主義”說成是蘇聯第一次作家代表大會把這一共產黨指示強加給作家的,對其指責、非議頗多,對斯大林所起作用的否定也比比皆是。就連特里·伊格爾頓這樣的左翼學者,也說“社會主義現實主義”原則“是斯大林和高爾基拼湊出來的,由斯大林在文化方面的打手日丹諾夫予以頒布”的,“在斯大林的統治下,布爾什維克革命的損失反映在文化上,便是對文藝進行了近代史上前所未有的摧毀性的打擊,而這種打擊又借助了社會解放的理論與實踐這一名義”。45這樣的判斷,完全是不符合事實的。

俄國學者格羅莫夫的意見比較中肯。他說,斯大林在“社會主義現實主義”確定為蘇聯文學的基本創作方法方面起了主導作用。他在如何表述這新的創作方法上進行了深入的思考和反復的掂量,最后敲定了“社會主義現實主義”這一術語。然后又充分發揚民主,親自參與討論和爭論,做了大量解釋和說服工作,終于取得了絕大多數作家的同意和支持,最后寫入第一次蘇聯作家代表大會通過的蘇聯作家協會章程,成為作家們應該共同遵守的準則。46格羅莫夫是俄國研究斯大林和藝術問題的專家,在他的《斯大林:藝術與權力》著作中,有一節的標題就是“社會主義現實主義之父”。可見,他對斯大林的首肯是有根有據的。

眾所周知,“社會主義現實主義”作為蘇聯文藝創作和批評的基本方法,其提出和確立有一個過程。20世紀20年代蘇聯的文藝思想斗爭,一直圍繞著如何創造性地探索新社會的新的藝術方法。到20年代中后期,關于藝術中占主導地位的創作方法仍不明確,出現了“無產階級現實主義”“英雄現實主義”“社會現實主義”“新現實主義”“紅色現實主義”“心理學現實主義”“帶傾向的現實主義”“浪漫主義的現實主義”“未來主義”等概念,令人眼花繚亂。

進入20世紀30年代,“拉普”(俄羅斯無產階級作家協會)的“辯證唯物主義創作方法”占了上風。斯大林對“拉普”一度曾表示支持,但后來他發現“拉普”有些高傲自大、宗派主義和小圈子作風,已成為文學事業進一步發展的束縛與絆腳石,經過再三考慮,他決定予以解散。1932年4月23日,聯共(布)中央做出《關于改組文藝團體》的決議,并著手籌備召開第一次蘇聯作家代表大會和成立蘇聯作家協會。在此期間,由斯大林負責,蘇共中央和文藝界對文藝創作方法問題進行了熱烈探討與爭論。據當時蘇聯作協籌委會組織委員會主席伊·格隆斯基回憶,1932年4月末5月初,他跟斯大林討論過“拉普”的問題。他表示,自己堅決反對使用“辯證唯物主義創作方法”這一提法,建議使用“無產階級社會主義的,最好還是共產主義的現實主義”的提法。斯大林有不同意見,他在聽完伊·格隆斯基的建議后說:“您正確地指出了蘇聯文學的階級的、無產階級的性質,正確地說明了我們整個斗爭的目標。但是藝術創作方法應當能團結所有的文藝活動家,我們有無必要在它的定義中專門說明甚至強調蘇聯的文學和藝術是無產階級性質?試想,這樣做沒有多大必要。指出工人階級斗爭的終極目標——共產主義,這也是對的。但是要知道我們暫時還把從社會主義過渡到共產主義的問題作為實際任務提出來。……把共產主義作為實際目標提出來,您就有點跑得太快了。您找到了解決問題的正確辦法,但是表達得并不完全恰當。如果我們把蘇聯文學的創作方法稱為社會主義現實主義,您以為如何?這個定義的優點,第一,在于它簡短(總共只有兩個詞);第二,好理解;第三,指出了文學發展的繼承性(在資產階級民主的社會運動時期出現的批判現實主義文學過渡到、轉變為無產階級社會主義運動階段的社會主義現實主義文學)。”47伊·格隆斯基立刻同意了。1932年5月20日,他在莫斯科文學積極分子會議和5月23日《文學報》上,兩次公開表述了“社會主義現實主義”創作方法,并指出“方法的問題不應抽象地提,對這件事情不能這樣看待:仿佛作家應當首先學習辯證唯物主義教程,然后才去寫作。我們對作家們提出的基本要求是——寫真實吧,真實地反映我們的現實生活吧,現實生活就是辯證的。因此蘇聯文學的基本方法就是社會主義現實主義”48。伊·格隆斯基成為第一個披露斯大林觀點的人。

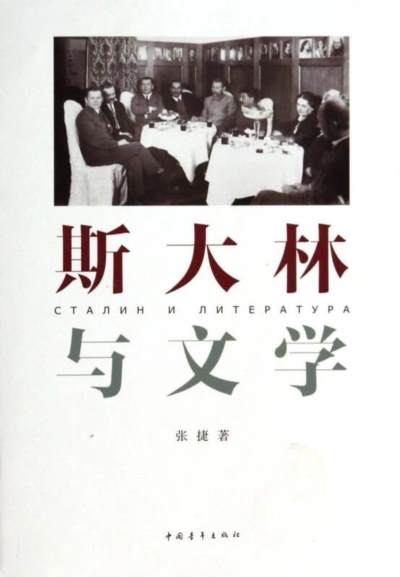

斯大林與高爾基,1931 年

1932年10月26日,在高爾基寓所舉行了一次文學家座談會。在會上,斯大林回答一位前“拉普”成員就“辯證唯物主義創作方法”和世界觀問題的詢問時,說道:“你們不應讓各種論點塞滿藝術家的腦袋。一個藝術家應當真實地表現生活。如果他將真實地表現我們的生活,那么他不能不在其中看到、不能不表現那種把生活引向社會主義的東西。這就是社會主義現實主義。”49斯大林的講話,明顯是針對“拉普”以世界觀代替創作方法、混淆二者區別的,他提出“社會主義現實主義”方法是經過深思熟慮的。

在這里,斯大林把“真實地表現生活”看作“社會主義現實主義”的基本要求與核心內容。而這種“真實”,則是動態的真實、本質的真實,是能“表現那種把生活引向社會主義的東西”的真實。正因如此,1934年蘇聯作家協會第一次代表大會通過的《蘇聯作家協會章程》,才把斯大林的這一思想表述為:“社會主義的現實主義,作為蘇聯文學與蘇聯文學批評的基本方法,要求藝術家從現實的革命發展中真實地、歷史地和具體地去描寫現實。同時藝術描寫的真實性和歷史具體性必須與用社會主義精神從思想上改造和教育勞動人民的任務結合起來。社會主義的現實主義保證藝術創作有特殊的可能性去表現創造的主動性,選擇各種各樣的形式、風格和體裁。”50這是一個創造,一個辯證法的勝利。

通過以上的考查,不難發現,“社會主義現實主義”概念最早是斯大林在私下里提出來的,或者說他是具有這個概念的發明權和專利權的。誠然,我們不宜將“社會主義現實主義”稱之為“斯大林的公式”,因為它是許多人長時間醞釀和多場大討論的結果。但是,斯大林在其中起了關鍵的、決定性的作用,則是毫無疑問的。據不完全統計,從斯大林在高爾基寓所講話后,到1934年8月第一次蘇聯作家代表大會開幕前的一年多時間里,報刊上涉及討論“社會主義現實主義”問題的文章,有近400篇之多。這足以說明,“社會主義現實主義”創作方法的最終形成,是蘇聯文藝理論界和創作界對自身經驗的一個結晶。

06

“社會主義現實主義”創作方法的理論意義

“社會主義現實主義”作為基本的創作方法,其中的“社會主義”,不僅是個歷史概念,也是個觀念形態的概念。它包涵著文學和藝術新質的規定,標志著兩個階段的分水嶺。“社會主義現實主義”中的“現實主義”,有其美學上的繼承性,也有其內涵上的獨特性。跟以往各種現實主義不同,它是面向新主人公的,是充滿激情、英勇精神和樂觀氣魄的,是從時代的進步來表現生活的;它是對莊嚴與豪邁的追求,是根除“舊世界”影響、為新社會進行英勇斗爭的藝術反映;它不是冷淡陰暗地描繪現實,而是要通過創作途徑營造一個振奮人心、使人向上、使人著眼于未來的現實主義。用高爾基的話說,“新的現實主義是為對生活的社會改造的革命激情所豐富化了的藝術”51,這才是“社會主義現實主義”的靈魂和本質屬性。蘇聯有學者曾承認:“社會主義現實主義的這種明確的目的性使它具有了全人類的意義,使它成了世界藝術發展進程中的一個嶄新階段。”52這是有道理的。

從理論背景上看,1932—1933年間,蘇聯第一次用俄文發表了恩格斯給敏·考茨基和瑪·哈克奈斯的信,再版了馬克思、恩格斯就歷史劇《弗蘭茨·馮·濟金根》給斐·拉薩爾的信。此間還出版了把馬克思、恩格斯、列寧論述藝術的言論加以系統化的文集和選集。這些文獻,包含關于藝術與現實關系、世界觀在藝術創作中的作用、現實主義的性質等一系列重要思想。這個背景說明,“社會主義現實主義”方法的提出,同馬克思主義文藝學說此時的傳播與影響密不可分。當時就有評論家指出:蘇聯文藝界在“社會主義現實主義”這一概念中看到了“馬克思、恩格斯和列寧在唯物主義美學方面所制定的那些原則”。53

張捷:《斯大林與文學》,中國青年出版社, 2014 年版

斯大林提倡“社會主義現實主義”,并不排斥其他創作方法,尤其不忽視浪漫主義。在斯大林看來,浪漫主義是現實的理想化和美化。他認為在高爾基創作的第一個時期,其作品中就有不少浪漫主義。他說:“作家需要這樣的浪漫主義。我們需要這種能把我們推向前進的浪漫主義。我不想以此把浪漫主義與革命的現實主義對立起來。”54

斯大林主張“社會主義現實主義”創作方法,實際上解決了世界觀與創作方法的關系問題。1932年10月20日,斯大林在與黨員作家座談時說:“為什么你們要求非黨作家一定要懂得辯證法的規律?為什么一位非黨作家應當用辯證方法寫作?用辯證方法寫作究竟是怎么回事?托爾斯泰、塞萬提斯、莎士比亞不是辯證論者,但是這并不妨礙他們成為大藝術家。”接下來他說:“我講這些話并不想說明作家根本不一定需要了解辯證法的規律。相反,只有掌握思維的辨證方法,作家才能真正地認識和領會他周圍發生的現象和事件;只有做到這一點,他才能在自己的創作中達到與革命的社會主義思想相適應的高度藝術性。但是這樣的知識不是立刻就能得到的。……你們不懂得不能要求一位非黨作家立刻成為辯證論者。你們對運用于藝術創作的辯證方法的理解是對這一方法的庸俗化。”551932年10月26日,斯大林在與黨內外作家座談時,有人問他:“難道一個詩人不能成為辯證論者嗎?”斯大林回答說:“不,能成為。如果他成為一個辯證唯物主義者,這就很好。但是我想說,到那時也許不想寫詩了。當然,我這是說句笑話。”561937年,斯大林在與一位德國作家談話時又說:“不能把作家的世界觀與他的作品混為一談。”他舉果戈理及《死魂靈》為例說:“果戈理的世界觀無疑是反動的。他是一個神秘主義者。他絕不認為農奴制應當崩潰。……然而果戈理的《死魂靈》違背他的意志,以其藝術真實對四十、五十、六十年代好幾代革命知識分子以巨大的影響。”57這種辯證的分析方法,可謂同恩格斯分析巴爾扎克、列寧分析列·托爾斯泰的方法如出一轍。

斯大林對“社會主義現實主義”創作方法的倡導,體現了他對列寧文學黨性原則的堅守。這一創作方法,揭示了社會主義文藝的本質,揭示了作家藝術家只有站在自覺為勞動群眾利益和社會主義事業服務的立場才能真實全面地描寫現實的精神。尤金——蘇聯作協章程起草人之一——曾說:“社會主義現實主義就其實質來說是批判的。批判和摧毀舊的東西,批判地對待一切與我們敵對的以及與社會主義精神格格不入的、可是卻還扎根于我們生活之中的東西,是社會主義現實主義的重要任務之一。”58毛澤東也講過:“我們是主張社會主義的現實主義的。”59歷史已經證明,“社會主義現實主義”創作方法,對蘇聯和世界革命文藝的發展,起過極其巨大的推動作用。它在人類文藝思想史上,在馬克思主義文藝理論史上,都具有飛躍的意義。

07

關心、尊重和愛護作家的事例

不少文章都指責斯大林打擊、迫害作家,事實上,斯大林通過會見、座談、電話聯系或書信往來,同作家有廣泛接觸和交往,其關心、支持、愛護作家創作和生活的例子不勝枚舉。

斯大林說,高爾基是個搞藝術的人,容易受情緒和感情的支配,可能無意中會做出不適當的事情。他的這種看法同列寧相似。列寧曾高度評價高爾基作為藝術家的才能和所起的作用,但也認為他“始終在政治上最沒主見而且慣于感情用事”60。因此,斯大林要求政治局委員們要多同高爾基接觸,了解他對各種事情的態度,以便及時勸導他。涉及文學藝術問題,斯大林經常跟高爾基商量,傾聽他的意見。

斯大林愛護馬雅可夫斯基。有一次,伏羅希洛夫告訴斯大林,他不喜歡馬雅可夫斯基朗誦自己的詩。斯大林回答說:“而老百姓喜歡。既然老百姓喜歡,我們也應該喜歡!”61并指出:“馬雅可夫斯基過去是、現在仍然是我們蘇維埃時代最優秀,最有才華的詩人。對他和他的作品采取冷漠態度是犯罪行為。”62

斯大林對長篇小說《鋼鐵是怎樣煉成的》的看法,頗能反映他的文學思想。1936年5月初,高爾基在給斯大林的一封信里,對蘇聯文學創作的狀況及文學編輯工作水平偏低表示不滿,信中還以奧斯特洛夫斯基的《鋼鐵是怎樣煉成的》和維爾塔的《孤獨》為例加以說明。斯大林5月21日在給高爾基的回信中,一方面承認蘇聯當時的青年文學“經常不合起碼的文理通順和要求。《孤獨》和《鋼鐵是怎樣煉成的》也不例外”。另一方面又講:“與此同時應該說,我認為對我國文學來說,這兩部作品是重要的和不可輕視的正面現象。奧斯特洛夫斯基的事跡您應該說是知道的。”63斯大林的話,無疑告訴我們,應該重視年輕作家作品的藝術性和文化底蘊,但對其滿含進步思想的作品,還是應該肯定、扶植和給以鼓勵的。

斯大林曾給蘇聯作協領導人斯塔夫斯基寫便簽,請他關照索波列夫,說該同志“無疑是一個很有才華的人(根據他的《大修》64來判斷)。從他的信中可以看出,他任性和情緒不穩定(不聽從‘駕馭’)。我認為這些特點是所有具有文學才能的人所共有的(也許有少數例外)。”“就讓作家想寫什么就寫什么,想什么時候寫就什么時候寫。”“一句話,讓他先胡鬧一陣。要愛護他。”65

斯大林對作家肖洛霍夫十分重視和關心,鼓勵他積極創作,在他發表作品遇到困難時幫助解決實際困難,在他遭到誣陷時予以保護。斯大林說:“在我看來,肖洛霍夫有很高的藝術才能。此外,他是一個非常有責任感的作家,所寫的東西都是他非常熟悉的。”66有些人對肖洛霍夫作品中個別人物的寫法有意見,斯大林說:“不能干預藝術家的創作過程,不能強迫他接受什么。對藝術作品不能下判決,只能進行爭論。”67

斯大林重視烏克蘭劇作家柯涅楚克的創作,1940年底在給他的信中說:“讀了您的《在烏克蘭草原上》。寫得很出色,——藝術上比較完整,使人開心,非常開心。只是我擔心它過于使人開心了:有這樣的危險,喜劇過于使人開心會把讀者和觀眾的注意力從它的內容上轉移開。”68關愛之情溢于言表。

伊·愛倫堡寫了短篇小說《共產主義完人》,塑造了一個患有“‘革命的’臆造主義和‘革命的’設計主義的病癥”的……“‘布爾什維克’的典型”。但斯大林認為,“這篇小說雖然有過于夸大的地方,它正確地抓住了這種病癥卻是毫無疑義的”69。斯大林對作家并不求全責備。

關心工人作家,是斯大林的本能。他說:“工人作家不是現成從天上掉下來的,他們只是在寫作的過程中慢慢鍛煉出來的。所需要的只是更勇敢地動手去干:跌一兩次跤,以后就學會寫作了。”70他認為一個作家“不能坐在書室里虛構各種形象和事件。必須從生活中去獲取,也就是說,必須去研究生活,去向生活學習”71。他曾對詩人別德內依說:“如果你還沒有看見過林立的石油井架,那么你就是‘什么也沒有看到過’。我相信巴庫能提供你極豐富的材料來創作像《牽引力》這樣的杰作。”72這同列寧勸高爾基“走出彼得堡”,到“下面觀察”生活,何其相似。

斯大林對作家進行所謂“創作出差”做法持有異議,耐人尋味。“創作出差”,是20世紀40年代中后期蘇聯作協負責人提出的做法,指的是派一些作家離開城市下到生活中去,下到工農業生產的實際中去,改變創作題材單一的狀況。對這種做法,斯大林發出疑問:“可是托爾斯泰沒有進行過創作出差”;“我認為當一個嚴肅的作家嚴肅地工作時,如果需要,他自己會去的”。73這個細節使我們生動地看到,斯大林是希望作家自覺地、踏踏實實地、長期地、無條件地、全心全意地深入生活的,那種蜻蜓點水式的“采風”,走馬觀花式的“創作出差”,對作家寫出優秀作品是沒有多大幫助的。

這些“故事”,哪有一絲迫害、打擊作家的影子呢?當然,在蘇聯的“肅反”運動擴大化的錯誤中,也曾牽連或傷害到一些作家藝術家,但那跟斯大林對待作家藝術家本真的態度是沒有直接關系的。

08

斯大林文藝思想研究的經驗教訓

上面已經講了很多情況。通過這些陳述和論述,我們可以得出這樣的結論:對斯大林文藝思想的評價,不是一個單純恢復斯大林個人名譽的問題,也不是一個對歷史人物作某種定論的問題,而是一個關乎如何正確理解馬克思主義文藝理論發展的問題,關乎如何總結社會主義文藝運動經驗的問題。隨著時間的推移,人們越來越認識到,對斯大林文藝思想的評價,是應當放在所處的歷史條件下進行的,是不能離開對事情全過程的把握的,也是不能簡單用今天的標準去衡量和苛求的。

我們無須忌諱、無視或遮掩斯大林文藝思想中存在的缺點和錯誤,我們需要的是像對待馬克思主義文藝理論史上其他重要人物一樣,采取愛惜與反思、總結經驗與汲取教訓并重的態度,實事求是地分析優點和缺點,實事求是地分析失誤產生的條件和原因,按照事物本來面貌,客觀、公正、全面地闡述其成就和過錯,而不能任意地加以歪曲和篡改,主觀、粗暴地加以歪曲和否定。如果說這是在為斯大林辯護,那么這是為斯大林文藝思想中正確的東西辯護,為他探索社會主義文藝的方向辯護,為無產階級和勞動群眾獲得美學權益辯護,一句話,是為馬克思主義文藝理論的發展辯護。

斯大林逝世七十年了。七十年來,馬克思主義文藝理論和社會主義文藝的遭遇與命運已經證明,重新探討斯大林文藝思想的價值,恢復斯大林文藝思想的聲譽,堅持馬克思主義的文藝路線,是完全必要和完全合理的。毛澤東曾說:“蘇聯過去把斯大林捧得一萬丈高的人,現在一下子把他貶到地下九千丈。我們國內也有人跟著轉。中央認為斯大林是三分錯誤,七分成績,總起來還是一個偉大的馬克思主義者。”74這樣的評價,用在斯大林文藝觀上也是科學的。

我們對斯大林文藝思想的研究,首先要依據事實,看它在文藝史上到底是起進步作用還是起退步作用。絕不能像有些人那樣,“對任何事物都不加分析,完全以‘風’為準。今天刮北風,他是北風派,明天刮西風,他是西風派,后來又刮北風,他又是北風派。自己毫無主見,往往由一個極端走到另一個極端”75。歷史上的這個教訓,是值得汲取的。現在看來,斯大林逝世后,蘇聯及東歐文藝理論界出現一股洶涌的“人道主義的馬克思主義”思潮,有意把所謂“斯大林主義”同“真正的馬克思主義”區別開來,主張用倫理、人道的社會主義來代替科學社會主義,并聲稱要用不同于斯大林闡述的觀念與方法來研究馬克思主義文藝理論。這股思潮,雖說對糾正先前的某些弊端有某種作用,但其總的傾向卻是錯誤的、有害的。那種認為斯大林對文藝是外行,主要是靠行政命令來領導,粗暴武斷,缺乏自己的思想和見解,沒有啥可研究的觀點,是站不住腳的。

毋庸諱言,歪曲、否定、抹黑斯大林文藝思想是蘇聯、東歐共產黨放棄馬克思列寧主義文藝觀,取消文藝黨性、人民性、思想性成分的一個最直接的產物和原因。歷史是一面鏡子,也是最好的老師。當人們的認識走過一個“之”字,開始看清否定斯大林文藝思想的教訓和危害時,那么,正確認識斯大林文藝思想、恢復其本來面目的時刻也就到來了。

很長一段時間,我國文藝理論界依然彌散著“非斯大林化”和批判“蘇聯模式”的氛圍,對斯大林文藝思想的研究采取“輕蔑”和“冷處理”的態度。特別是“實踐派”美學和文論,依然把東歐和西方學界當年批判斯大林的說法拿來當作自我論證的理論武器,并賦予抽象“人性”“人道主義”和“異化”以至高無上的地位,把“對馬克思來說,社會主義是一個真正人性的和人道主義的社會”76奉為信條。這種理論偏離是應當引起警惕了。

怎么對待斯大林和他的文藝思想?還是毛澤東說得好:“我們第一條是保護斯大林,第二條也批評斯大林的錯誤……我們不像有些人那樣,丑化斯大林,毀滅斯大林,而是按照實際情況辦事。”77毛澤東還說:“共產黨人對于共產主義運動中所發生的錯誤,必須采取分析的態度。有些人認為斯大林完全錯了,這是嚴重的誤解。斯大林是一個偉大的馬克思列寧主義者,但是也是一個犯了幾個嚴重錯誤而不自覺其為錯誤的馬克思列寧主義者。我們應當用歷史的觀點看斯大林,對于他的正確的地方和錯誤的地方作出全面的和適當的分析,從而吸取有益的教訓。不論是他的正確的地方,或者錯誤的地方,都是國際共產主義運動的一種現象,帶有時代的特點。”78

我們承認斯大林在文藝理論上是有缺陷(局限性)、在實踐中有過失(錯誤)的。其文藝理論上的缺陷,倘若從哲學高度看,那就是藝術辯證法闡釋得不夠透辟、徹底,只講對立面的斗爭,未講對立面的統一;對民主傳統剛剛形成且受到嚴峻考驗的時代如何發展社會主義文藝還有一些認識不清的地方。他的“辯證法是個害羞的辯證法,是個羞羞答答的辯證法,或者叫吞吞吐吐的辯證法”79。這才切中肯綮、直擊要害。

斯大林是很清醒的人。早在1943年他就說過:“我知道,我死后有人會把一大堆垃圾扔到我的墳上,但是歷史的風一定會毫不留情地把這垃圾刮走!”80如果說這是斯大林的預言,那么,這個預言正在變成現實。

1 《馬克思主義發展史》編寫組:《馬克思主義發展史》,高等教育出版社、人民出版社2013年版,第242頁。

2 呂德申主編:《馬克思主義文藝理論發展史》,高等教育出版社1990年版,第330頁。

3 參見劉慶福主編:《馬克思主義文藝理論發展簡史》,北京師范大學出版社1995年版,第122頁。

4 梁一儒、李樹榕、王善忠:《20世紀上中葉的馬克思主義美學思想》,中央編譯出版社1999年版,第205頁。

5 亞·法捷耶夫:《斯大林的人道主義》,轉引自張捷:《斯大林與文學》,中國青年出版社2014年版,第324—325頁。

6 斯大林:《列寧是俄國共產黨的組織者和領袖》,《斯大林全集》第4卷,人民出版社1954年版,第272頁。

7 斯大林:《論蘇聯土地政策的幾個問題》,《斯大林選集》下,人民出版社1979年版,第211頁。

8 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第401頁。

9 斯大林:《致〈工人報〉》,《斯大林全集》第7卷,人民出版社1958年版,第16頁。

10 斯大林:《和德國作家艾米爾·路德維希的談話》,《斯大林選集》下,第298—299頁。

11 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第400頁。

12 斯大林:《論東方民族大學的政治任務》,《斯大林全集》第7卷,第117頁。

13 同上,第119頁。

14 斯大林:《聯共(布)中央委員會和中央監察委員會聯席全會》,《斯大林全集》第10卷,人民出版社1954年版,第64頁。

15 同上。

16 參見《斯大林全集》第12卷。

17 參見《斯大林全集》第10卷。

18 參見M.C.卡岡主編:《馬克思主義美學史》,湯俠生譯,北京大學出版社1987年版,第119頁。

19 斯大林:《答比爾-別洛采爾柯夫斯基》,《斯大林全集》第11卷,人民出版社1955年版,第281頁。

20 斯大林:《在與共產黨員作家的座談會上的講話》(1932年10月20日),張捷編:《斯大林論文藝》,中國紅色文化研究會“紅色文化研究書庫”(內部資料),2016年,第79頁。

21 斯大林:《致費里克斯·康同志》,《斯大林全集》第12卷,第102頁。

22 同上,第103頁。

23 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第60—61頁。

24 斯大林:《在與共產黨員作家的座談會上的講話》(1932年10月20日),張捷編:《斯大林論文藝》,第91頁。

25 斯大林:《與利昂·福伊希特萬格的談話(節譯)》(1937年1月8日),同上書,第110頁。

26 斯大林:《致蘇聯電影總局舒米亞茨基同志》(1935年1月15日),同上書,第100頁。

27 斯大林:《聯共(布)中央委員會向第十六次代表大會的政治報告》,《斯大林全集》第12卷,第319頁。

28 《蘇聯文學藝術問題》,曹葆華等譯,人民文學出版社1953年版,第25頁。

29 吳元邁:《戰后蘇聯文學問題》,《吳元邁文集》,上海辭書出版社2005年版,第397頁。

30 斯大林:《斯大林獎金的討論》(1952年2月26日),張捷編:《斯大林論文藝》,第193頁。

31 斯大林:《列寧同志在休養中》,《斯大林全集》第5卷,人民出版社1957年版,第111—112頁。

32 斯大林:《致費里克斯·康同志》,《斯大林全集》第12卷,第101頁。

33 同上,第102頁。

34 同上,第101頁。

35 斯大林:《致杰米揚·別德內依同志》,《斯大林全集》第13卷,第23頁。

36 民間土語,意為泥潭、沼澤、洼地——引者注。

37 斯大林:《致杰米揚·別德內依同志》,《斯大林全集》第13卷,第24頁。

38 斯大林:《答比爾-別洛采爾科夫斯基》,《斯大林全集》第11卷,第280頁。

39 斯大林:《會見烏克蘭作家時的談話(節譯)》(1929年2月12日),張捷編:《斯大林論文藝》,第24—25頁。

40 斯大林:《給阿·馬·高爾基的信》,《斯大林選集》下,人民出版社1979年版,第236頁。

41 同上,第234頁。

42 恩格斯:《致格爾桑·特利爾》,《馬克思恩格斯全集》第37卷,人民出版社1971年版,第324頁。

43 斯大林:《給拉普共產黨員作家們的回信》(1929年2月28日),張捷編:《斯大林論文藝》,第33頁。

44 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第133頁。

45 特里·伊格爾頓:《馬克思主義與文學批評》,文寶譯,人民文學出版社1980年版,第42—43頁。

46 參見張捷:《斯大林與文學》,第79頁。

47 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第67—68頁。

48 轉引自劉慶福主編:《馬克思主義文藝理論發展簡史》,北京師范大學出版社1995年版,第125頁。

49 斯大林:《在與黨內外作家座談會上的講話(節譯)》(1932年10月26日),張捷編:《斯大林論文藝》,第92頁。

50 《蘇聯文學藝術問題》,第13頁。

51 п·尼古拉耶夫:《馬克思列寧主義文藝學》,李輝凡譯,安徽文藝出版社1986年版,第177頁。

52 M.C.卡岡主編:《馬克思主義美學史》,第133頁。

53 參見吳元邁:《30年代蘇聯文學思想》,《吳元邁文集》,第363—364頁。

54 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第72頁。

55 斯大林:《在與共產黨員作家的座談會上的講話》(1932年10月20日),張捷編:《斯大林論文藝》,第83頁。

56 斯大林:《在與黨內外作家座談會上的講話(節譯)》(1936年10月26日),同上書,第92頁。

57 斯大林:《與利昂·福伊希特萬格的談話(節譯)》(1937年1月8日),同上書,第111—112頁。

58 《第一次蘇聯作家代表大會(1934年)》速記記錄,轉引自張捷:《斯大林與文學》,第78頁。

59 毛澤東:《在延安文藝座談會上的講話》,《毛澤東選集》第3卷,人民出版社1991年版,第867頁。

60 列寧:《致亞·加·施略普尼柯夫》,《列寧全集》第47卷,人民出版社1990年版,第435頁。

61 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第228頁。

62 斯大林:《在莉·尤·勃里克的信上的批示》(1935年11月24日以后),張捷編:《斯大林論文藝》,第101頁。

63 斯大林:《給阿·馬·高爾基的信》(1936年5月21日),同上書,第104頁。

64 《大修》是索波列夫創作的第一部長篇小說——引者注。

65 斯大林:《給弗·彼·斯塔夫斯基的便簽》(1935年12月10日),張捷編:《斯大林論文藝》,第103頁。

66 斯大林:《給拉·莫·卡岡諾維奇的信》(1932年6月7日),同上書,第76頁。

67 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第331頁。

68 同上,第167頁。

69 斯大林:《論列寧主義基礎》,《斯大林全集》第6卷,人民出版社1956年版,第163頁。

70 斯大林:《我們的目的》,《斯大林全集》第2卷,人民出版社1953年版,第244頁。

71 羅米什:《斯大林與蘇維埃文學》,胡鑫之譯,新文藝出版社1954年版,第6頁。

72 斯大林:《給杰米揚·別德內依的信》,《斯大林全集》第6卷,第239頁。

73 斯大林:《在會見作家時的談話》(1947年5月13日),張捷編:《斯大林論文藝》,第160頁。

74 毛澤東:《論十大關系》,《毛澤東文集》第7卷,人民出版社1999年版,第42頁。

75 同上。

76 中國社會科學院哲學研究所《哲學譯叢》編輯部編譯:《南斯拉夫哲學論文集》,生活·讀書·新知三聯書店1979年版,第315頁。

77 毛澤東:《在中國共產黨第八屆中央委員會第二次全體會議上的講話》,李捷主編:《毛澤東著作辭典》,浙江人民出版社2011年版,第572頁。

78 毛澤東:《共產黨人對錯誤必須采取分析的態度》,《毛澤東文集》第7卷,第20頁。

79 逄先知、金沖及主編:《毛澤東傳(1949—1976)》上,中央文獻出版社2003年版,第626頁。

80 轉引自張捷:《斯大林與文學》,第395頁。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號