一、引言

《鋼的琴》的藝術魅力體現在一種矛盾的設計中。它并不是一部純粹的喜劇片,它的整體架構有別于現在喜劇電影慣用的套路“喜頭悲尾”,它的喜與悲是雜糅的。它也不算一部傳統的文藝片,它沒有晦澀的文藝感和花哨的藝術技巧,而是用充沛的情感引起觀者的共鳴。導演別出心裁地設計了諸多強烈的對比,但這些對比不是涇渭分明的,而是構成了一個相互交織融合又對立分離的復雜體系。總結起來就是:喜劇的外衣包裹了一個悲劇的內核,戲劇的舞臺上表演著真實的生活,絕望的泥淖中掙扎著不屈的靈魂,一群平凡人物投射出時代的影子。它是復雜的,矛盾的,也是獨特的,迷人的。

二、喜與悲

(一)喜喪

百度百科給予這部電影的定義是喜劇電影,因為它給人的總體感覺是歡快而詼諧的,但不難發現,其中的悲情色彩又是十分濃厚的。其實影片在開端就已經交代了喜與悲的關系。在一個老人的葬禮上,陳桂林的婚喪樂隊奏喜樂,還有小孩表演雜耍,這可看作一種喜喪。外國著名導演泰勒將喜喪看作一場喜劇,稱為“comedy funeral”,就像把這部電影定義為喜劇電影一樣,這種看法其實缺失了“喜喪”的真實內涵,有學者認為喜喪的原因是人們認為死亡其實是一種新的開始。其實這部電影在一定程度上就是一種“喜喪”,這是對過去的一種祭奠,又讓人看到一種希望。

(二)絕望的幽默

電影中對于喜與悲的表現還有多處,比如王抗美聽說陳桂林要離婚時,說:“我們現在都一樣了。”陳桂林說:“我們可不一樣,我是離異,你是喪偶。”再比如陳桂林為借錢買鋼琴拿肉討好二姐,一轉眼肉卻被偷了。本來想向好朋友借錢,卻又搭了二十塊錢進去。面當造琴木料不夠的窘境時,汪工說“沒有咱工人克服不了的困難”,陳桂林接著說:“對。有困難要上,沒有困難制造困難也要上。”等等。

這些玩笑是一群小人物的自嘲。他們見證過東北的繁榮,也享受過在那個繁榮時代作為工人的幸福,但美好的生活逐漸成為一種回憶,時間留給他們的只剩下苦澀,這些苦澀又隨著時間在不斷堆積。他們也許曾經想過抗爭,企圖留住繁榮,留住幸福,就像老工人極力要留下老煙囪一樣,但煙囪倒了,他們的夢也許也死了。包袱是響的,砸在人心也是疼的。自嘲與戲謔是對過去的悼念,也是對他們悲傷的一種獨特的宣泄方式。這部“喜劇電影”有一種黑色幽默的感覺,把痛苦與歡笑、殘忍與柔情揉碎后拼湊,形成一種獨特的喜劇效果,一種“絕望的幽默”。一種讓你覺得發笑,但又笑不出來的幽默。

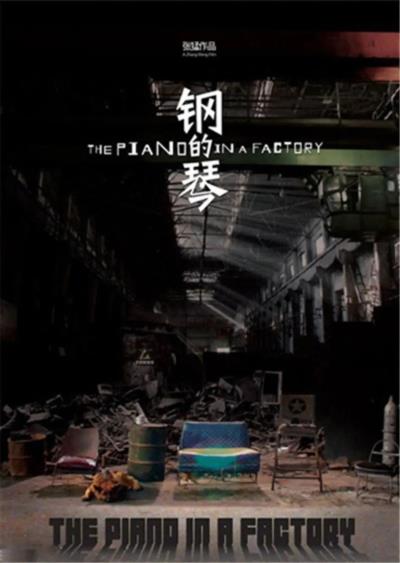

《鋼的琴》海報(圖片來自互聯網)

三、真與假

(一)真實的軀殼

這部電影的架構給人以真實的感覺。“文化—思想—性格—動作—細節”其劇作元素都是簡單且樸素的。采取的是連續蒙太奇,以時間為線索展開故事,且運用大量長鏡頭,在最大程度上描繪出貼近現實的人物形象,以及當時的社會大環境對人物的思維模式的影響,這種極強的真實感具有很強的共情效果,我們悄聲跟在鏡頭之后與每個人擦身而過,靜寂無聲,而后凝視。

它極具新現實主義的特征。首先,它具有鮮明地記錄性,著重刻畫社會中最底層人們的真實感受。之所以能給人強烈的共情感,是因為這些角色的塑造都深深植根于現實的土壤,陳桂林等一批迷惘的下崗工人是東北老工業基地面臨發展困境下基層職工的代表,陳桂林的前妻及外出打工的年輕人們也真實反映了東北青壯年的嚴重外流。其次,電影在展示人物對話時,多采用長鏡頭和全景,長鏡頭的本質是展示一個整體,其連貫性和紀實性這大大增加了影片的真實感。最后,電影不加修飾地大量使用東北方言,例如形容汪工的“老有派了”等。這些生活化的語言讓這部電影更富有新現實主義的紀實性,可以有效增加共情感。

(二)浪漫的靈魂

從細節入手,這部電影卻堆砌了許多超現實的元素。它有一種庫斯圖里卡式的魔幻感。即在真實感下藏著怪誕,比如陳桂林一眾開著屠宰車去偷鋼琴,竟一起抱著豬肉開始大合唱。在偷鋼琴被發現后,同伙都已逃竄,陳桂林卻在雪地里彈著鋼琴,冰雪地里一束耀眼的光束突然打在他的身上。再比如汪工在和其他人探討煙囪去留問題,鏡頭一轉:冷暖兩束光打在陳桂林和淑嫻身上,他們在舞臺中央,唱起歌跳起舞來。心理蒙太奇的運用,起到了戲劇化的作用,營造非真實感。唯美中雜糅著幾分凄涼,浪漫中突出了幾分荒誕。

這部電影實現了理想生活與真實生活、現實與虛幻的有機統一。是一部帶有浪漫色彩的詩意新現實主義作品。我們看到的不是鞭撻、不是批判、不是世間的惡。而是一種單純卻豐富的呈現,一位位現實中的人走上了熒幕,用獨屬于他們的浪漫講述著現實的故事。《鋼的琴》給人以舒服的觀感,就是因為它掌握好了平衡。在真與假的交織中,讓觀者真正能在共情中思考,在思考中共情。

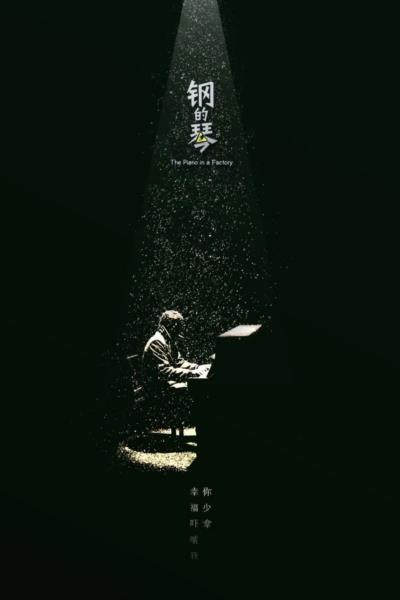

《鋼的琴》海報(圖片來自互聯網)

四、破落與新生

(一)意象

電影的開始,陳桂林身處破舊車棚的,他衣服老舊,左側是極具年代感的墻和破舊的電動車。另一側是小菊,她處在新的完整車棚下,她身著毛呢大衣,手持名牌包包,她的旁邊是排列整齊的小洋房。這里的新與舊的對比是鮮明的,體現在雙方的經濟狀況上,也體現在兩種價值取向上,同樣面對東北工業基地的衰落,陳桂林和他的一眾好友依舊呆在家鄉,不論是搞樂隊、賣豬肉還是倒賣鋼材,他們大都是安分守己的,認為勞動是能創造幸福的。相反,小菊嫁給了一個假藥販子,過上了不用奮斗就能享受的日子。

再比如影片中擔任重要象征意義的煙囪,它是工廠的代表,更是東北老工業基地的代表。煙囪沉重高大,它深深的扎在了東北這塊土地上,也重重壓在了陳桂林等下崗工人的思想上。滾滾的濃煙,遮蓋了東北的天,也遮住了工人的眼,讓他們迷茫而不知所措。聽說煙囪要被拆,反應最大的就是那一批老工人,甚至連陳桂林的癡呆父親也在其中,懷舊的背后是對舊的生活方式的一種留戀,甚至表現為對新生活的一種抗拒。最終煙囪被炸了,老工人們最終目送著他們的老戰友離開,也揮別了那個時代。

(二)情節

陳桂林是影片中連接新與舊的關鍵人物。明知道即使有了鋼琴,女兒很大幾率也不會選擇他,明知道造鋼琴對于一群根本不懂鋼琴、又沒有多少錢的工人有多難,但他還是選擇了造鋼琴,并且這種念頭從一開始便十分堅定,很顯然這是一種掙扎。從一個陳桂林,到一群陳桂林,他們從無到有,完成了一個看似怪誕的壯舉。在最后,鋼的琴還是造出來了,琴在眾人的注視中,從廢棄雜物中緩緩被吊起,陳桂林的女兒讓這架承載著曾經的一切的琴終于發出了輕快的聲音,他們也在拉鏡頭中慢慢遠去,留下的僅僅是他們所發出過的聲音。我們不知道掙扎的結果如何,不知道她女兒的選擇如何。但比起結果,我認為更重要的是過程,這是不向生活低頭的掙扎。

(三)拍攝手法

這部影片也實現了新與舊的有機統一。多出畫面采用水平橫移鏡頭的變現手法,而這被認為是拍攝的大忌,因為它不符合人眼觀察情境的特點,這種機械特征多被應用于鬼片的拍攝。但導演卻大膽地將其運用到拍攝中,用新穎的電影語言來表現現實的殘酷。這部電影更像是一首挽歌,將過去埋葬,與自己和解。怪誕的背后,留給觀者更充足的思考空間。

(四)新=好?舊=壞?

作者對待“新與舊”和“好與壞”并沒有一一對應,陳桂林和一幫兄弟,他們作為“舊”的代表,他們卻重情重義,積極樂觀,也非頑固不化之輩。煙囪作為“舊”的代表,它并不是被狹隘地作為一個阻礙時代發展的形象出現的,它更多的是被看作一種承載無數東北老工人美好回憶的標志。因此在導演眼中,“舊”事物不等于壞事物。同時,小菊作為“新”的代表,她的財富卻非靠自我打拼獲得的,而是嫁了一個假藥販子。出外打工的青年作為“新”的代表,他們沒有幫家鄉脫貧,而是在擺脫貧困的家鄉。“新事物”也不等同于好事物。影片整體的基調是在懷舊,但詩性懷舊電影不是光暈漸黯, 而是靈光重現。《鋼的琴》對精神世界的構筑與形塑, 使廢墟顯得生機勃勃。

《鋼的琴》海報(圖片來自互聯網)

五、個體與時代

(一)景別

在景別的運用方面,導演盡顯全景和遠景的獨特魅力,鏡頭著重表現的不只是角色,還有人物所生存的環境,例如當后景矗立著大煙囪時,前景是兩個人在爭執。從整體來看,電影的后景是正在變革與拆遷的東北老工業區,前景是迷茫彷徨卻又在掙扎的小人物們。畫面中大的建筑物與小的人物形成強烈反差,凸顯了面對鋼鐵文明的褪色和即將遠去的時代,普通人的渺小卑微與無可奈何。

(二)人物與情節

在人物與情節設計方面,陳桂林們代表著“舊”——屬于他們的輝煌時代已經成為過去,他們之間的故事也是對過去生活的一種記錄與懷念。他們沒有沉入歷史的泥淖中,他們還在掙扎,用一腔熱血做著體面的告別。陳桂林造鋼琴的想法無疑是荒誕的,但最終這個夢想還是聚集了一群“陳桂林們”。有妻管嚴的豬肉販大劉,因拉不下臉不肯外出打工的二姐夫,下崗后做起不光彩事情的胖頭,小混混頭目季哥,昔日知識分子男神汪工,以及與陳桂林各取所需的對象淑嫻。這些人都是“舊”的典型代表,他們是當時社會的縮影,明知不可為而為之,這就是這個“失落的階級”所做的事。影片的最后沒有皆大歡喜,陳桂林父親去世,季哥被警察帶走,胖頭的女婿離開家去了外面打工,兩個煙囪被炸掉,鋼琴雖然做好,女兒也沒有跟陳桂林。他們失去了很多,但同時也得到了:陳桂林與淑嫻開始了另一段戀情,胖頭因為外孫女的到來而變得忙碌,季哥不再做非法勾當,這些曾經“失落的階級”,開始擁抱新的生活,這也暗示著他們的命運,現實帶給他們的并非都是時代的苦,一種新生、一種希望在這個階級中逐漸顯現。

(三)主題

導演張猛用一個極具詩性的現實主義溫情故事來表現時代這樣的宏大主題,通過以小見大,折射出社會巨變之下人們的心理動蕩,呈現出的是一幅關于繁華隱忍謝幕的殘卷,一首關于激情燃燒歲月的挽歌。這部電影在某種程度上是對社會主義體制的敬意與留戀,表達了工人階層面臨巨變的生活狀態。

參考文獻:

[1] 百度百科-《鋼的琴》https://baike.baidu.com/item/%E9%92%A2%E7%9A%8

4%E7%90%B4/30861?fr=aladdin

[2]新宇影評:《一次重拾自我的試聽圓夢——評電影《鋼的琴》的視聽語言》

[3] 趙理惠. 《鋼的琴》視聽語言分析[D].西南交通大學,2013.

[4]張猛,皇甫宜川,石川,蒲劍.《鋼的琴》四人談[J].當代電影,2011(06):39-47+163.

[5] 戴錦華.階級,或因父之名—談《鋼的琴》

[6]孫萌.輪回的路徑——從《藝術家》與《鋼的琴》看詩性懷舊電影[J].文藝研究,2012(08):24-31.

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號