昨晚,好友"冷暖自知"專門語音跟筆者聊了當下的一個現象。

他說由于工作關系,他需要經常去當地的一些機關部門辦事,看到每個機關部門的樓層都有很多辦公室,每個辦公室多的有六七人,少的也有三四人,他們都坐在辦公桌前,面對著電腦,看上去都很忙碌的樣子。

久而久之,他心生好奇:這些人整天都在辦公室里忙些什么呢?

帶著疑問,他特意在一家酒店訂了間包廂,邀了一位熟悉的機關干部去喝酒。酒酣耳熱之際,他故意兜著圈子說:"我看你們這些做領導的在辦公室一坐就是一整天,也怪忙的哈。"

在酒精的作用下,這位干部笑著說出了大實話:"哪有那么多忙的,大家大部分時間都在看新聞啦,看股票啦,打游戲啦,跟好友聊天啦,正兒八經用在工作上,最多也就兩個小時啦。"

看著這位干部滿臉優越感,他在心里暗暗罵了句"臥槽"。

末了,好友"冷暖自知"憤懣地說:"這些機關部門人員如此之多,工作量又如此之少,這不妥妥的花錢養閑人嗎?"

筆者心里清楚,好友"冷暖自知"專門聊這一現象的意思,是希望筆者能夠對此寫點什么。

寫什么呢?一些地方的機關部門人浮于事,也不是最近一天兩天的事。

近期,網上正在熱炒的吃財政飯的數據已經超過8000萬。8000萬對一個14億人口的大國而言,說多不多,說少不少。

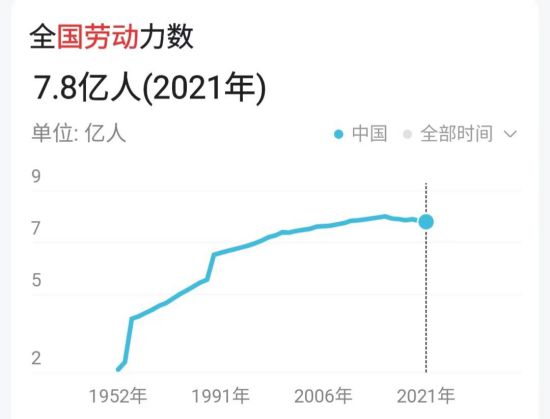

也就13個人對應一份財政飯,也就8個勞動力供應一份財政飯。

去年的稅收總量16.66萬億,按一份財政飯工資加福利平均10萬元計,也就消耗近一半。

據1987年中國財政經濟出版社出版的《中國第三次人口普查資料》數據,我國西漢時期的官民比為1:7945;唐朝時期的官民比為1:2927;清朝時期的官民比為1:911。

在古代,固然官是官,吏是吏,官吏都吃皇糧,但即便是官吏加一起,那比例至少也是一比好幾百,也就是好幾百老百姓供養一份皇糧。

記得建國初期我國的官民比還是1:290,才過去僅僅數十年,比例就已經變成了1:13。這樣的變化,是不是有點過快呢?

而且,有數據表明,我國這些吃財政飯的薪水,與社會平均工資相比,達到了222%,甩發達和發展中國家同比的好幾十里。這樣的薪資,又是不是有點過高呢?

隋文帝滅掉北周取代政權后,因為設立的州郡數目比秦漢時期多了一些,三朝元老楊尚希對此以"十羊九牧"向隋文帝表示憂慮。那時的官民比還是1:4026,1:4026的官民比,楊尚希尚且認為官多民少、浪費國庫,他要是看到現在的1:13,又會作何感想呢?

當然,古王朝國家結構簡單,人口也少,治理起來并不麻煩,現代社會人口多、行業多,政府管理范圍廣,需要的人力也就多,將古代與現代的"官民比"作縱向比較并沒有太大的意義。

但是,現在的一些地方機關部門冗員過多導致財政吃力,也是不爭的事實。

實際上,國家也一直都在進行機關部門精簡,可每次精簡都跳不出"精簡-膨脹-再精簡-再膨脹"的循環怪圈,這是為什么呢?

《尚書•周書》云:"官不必備,惟其人"。意思是任命的官員不必過多,稱職最重要。

一個組織,并不是人數越多越有效能,人太多就容易形成比較和短板效應,人多必閑,閑必生事。減少一名閑職,一年或可節省幾萬甚至幾十萬財政支出,而且決策更高,執行更有效率。

近期網上熱炒“官民比",這一現象很大程度上反映了民眾的不滿情緒。

但凡吃財政飯的,都是人民的勤務員,都應該全心全意為人民服務。

大家之所以不滿,是一些地方機關部門養了太多無所事事的閑人,太多高高在上的"老爺",把本該用于民生的錢都養沒了。

所以,精簡是有必要的,降薪也是有必要的。

另外,俗話說“拿人錢財,替人消災"。那些吃財政飯的人,拿的都是人民群眾的錢財,理應端正態度,踏踏實實地為人民群眾辦實事,辦好事,解難事。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號