對千禧年那個夏天被《科幻世界》上《流浪地球》震撼到的讀者來說,比十九年后目睹它成為一部真正的中國科幻電影更科幻的,是經歷三年人類社會與病毒的斗爭,再身處一個影院里放映《流浪地球2》、電視臺播出《三體》真人劇,網站還有《三體》動畫的春節,一個劉慈欣宇宙的春節。

劉慈欣科幻小說《流浪地球》初刊于《科幻世界》2000年第7期

近年來,例外狀態的價值重構,資本危機的元宇宙故事,這兩個不僅是劉慈欣,也幾乎是所有科幻文藝的常見主題,以我們并不期待的方式,從幻想成為了現實。一切正如2018,即首部《流浪地球》上映的前一年,劉慈欣在克拉克獎的獲獎感言中所說的那樣:“周圍的世界變得越來越像科幻小說了,這種進程還在飛快地加速,未來像盛夏的大雨,在我們還不及撐開傘時就撲面而來。同時我也沮喪地發現,當科幻變為現實時,沒人會感到神奇,它們很快會成為生活中的一部分。……我們的責任就是在事情變得平淡之前把它們寫出來。”

那么,在所有這一切之后,《流浪地球2》有沒有趕上、回應甚至超越現實?相對前作收束于父子情的單一故事線,《流浪地球2》的初衷無疑是史詩性的,希望在歷史中全面展現危機時刻價值重構的過程,即解釋前作中世界人民大的團結狀態是如何實現的,而不是聚焦于“天選之子”(the chosen one)拯救世界的英雄之旅。且不論片中政治精英總結的“危機之下,唯有責任”和“一切團結都是代價的”本身的說服力,電影的任務是將理念落實在敘事與影像中。

《流浪地球2》海報

史詩性:數字生命與星辰大海的飽和式救援

作為傳統的延續,《流浪地球2》同樣采用了“飽和式救援”模式。正如前作中,奔赴蘇拉威西轉向發動機的不止主角小隊,最早想到重啟方式的也不是主角,與MOSS爭奪領航員號空間站控制權的也不止劉培強一人。《流浪地球2》中宇航員、政治精英、計算機工程師三條故事線共同挽救了月球危機,而方舟、逐月、移山、數字生命四個看似對立、爭奪資源的方案最終共同保證了地球踏上流浪之旅。原定搭載人類少數精英和地球生物信息的方舟號飛船后來成了領航員號空間站,在前作的木星危機中挽救了地球,逐月計劃的月球發動機用來保證地球安全起航,數字生命計劃不僅在最后一秒重啟互聯網,讓地球發動機有序運行,還在事實上促進了人類的團結。而表面上似乎在一直在反對圖恒宇將女兒上傳為數字生命的領導馬兆,卻客觀上一直在給他機會,像一個隱藏的“數字生命派”。

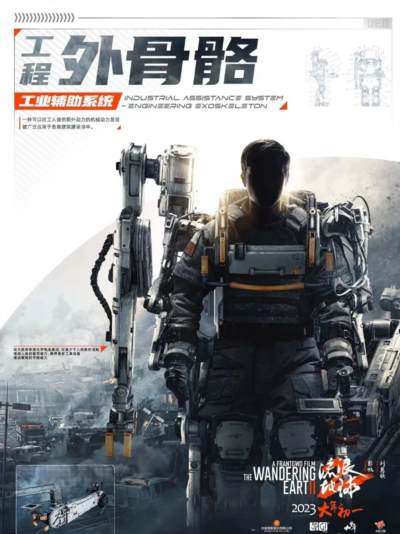

工程外骨骼

這個結構,讓熟悉劉慈欣小說,或者“三體宇宙”的人,會心一笑。《三體》第二部中,明面上力挽狂瀾的“救世主”是羅輯,但到了第三部,讀者會發現,羅輯做的,也只是為人類文明爭取了一點走向宇宙的時間,而真正的希望在于第二部的逃亡主義者們。而他們,很可能與讀者一開始以為失敗了的、開發出“思想鋼印”的面壁者希恩斯有關。當然,走向星辰大海的“逃亡主義”并非某個救世主的個人創見,而是有識之士的共同見解。比如被讀者戲稱為“野生面壁者”的章北海,雖然無論他做與不做,其他逃亡主義者也能將人類文明的星星之火延續下去。章北海真正的個人魅力,在于他只是“飽和式救援”三體危機蕓蕓眾生的一員,而他自己又能清楚地認識到這一點,所以他的遺言“沒關系的,都一樣”,才如此動人。這個人物的存在,保證了《三體》的史詩底色。脫胎于飯制動畫的《我的三體•章北海傳》把小說的這條線索化暗為明,讓讀者看到章北海父親、丁儀、儲巖等眾多逃亡主義者為保存人類文明所做的努力。而《流浪地球2》中的馬兆,也起到了類似的功能。

網絡動畫《我的三體之章北海傳》海報

三條故事線、四個方案的飽和式救援雖然框定了影片的史詩性,但對不熟悉劉慈欣,或者比較少接觸科幻電影,甚至對這種結構無感的觀眾來說,無疑是不友好的。而且這一部過分集中于精英群體,忽略了普通人,失去了前作那種“遍地英雄下夕煙”的理想主義氣質。也許正是因為這些,第二部目前的票房表現不如前作。不過,“數字生命”線的引入,并非是對當下科幻熱門主題陳詞濫調的回應,而是引出劉慈欣小說中最深刻的焦慮:星辰大海與元宇宙的矛盾。還是在克拉克獎的獲獎感言中,他提到:“信息技術卻以超乎想象的速度發展,網絡覆蓋了整個世界,在IT所營造的越來越舒適的安樂窩中,人們對太空漸漸失去了興趣,相對于充滿艱險的真實的太空探索,他們更愿意在VR中體驗虛擬的太空……這樣的現實也反映在科幻小說中,克拉克對太空的瑰麗想象已經漸漸遠去,人們的目光從星空收回,現在的科幻小說,更多地想象人類在網絡烏托邦或反烏托邦中的生活,更多地關注現實中所遇到的各種問題,科幻的想象力由克拉克的廣闊和深遠,變成賽博朋克的狹窄和內向。”

圖恒宇、馬兆交流“數字生命”計劃

類似的焦慮彌散于其他優秀的科幻作品中。曾經翻譯《三體》1和3,幫助劉慈欣獲得雨果獎的華裔作家劉宇昆在他的短篇小說系列《未來三部曲》與《末日三部曲》中,想象了數字生命,或者更準確地說“上載智能(Uploaded Intelligence)”替代肉身生命的歷史,討論了數字生命與人類的根本性不同。其中,《末日三部曲》由亞馬遜制作為動畫劇集《萬神殿》,并在2022年上線,和《賽博朋克:邊緣行者》,還有稍早的《上載新生》等一起,表達了我們這個日益虛擬化、人工智能化的社會最近幾年對未來的焦慮。值得一提的是,《未來三部曲》最后一篇《世外桃源》講述了即將踏上太空探索之路的數字生命的故事。即使是能在數學世界中享受肉身無法想象的自由與永恒的數字生命,在借助傳感器觸摸物質世界的時候,那種震撼感,也是斷裂性的。在這里,元宇宙的盡頭依舊是實體的星辰大海。《流浪地球2》隱約透露的那個數字生命與肉身生命和解的未來,也是到深空更深處去。

《萬神殿》海報

大基建的崇高與浪漫:基礎設施美學

然而,《流浪地球》系列真正的吸引力與對現實的回應,存在于敘事之外,是它獨特的“基礎設施美學”,以及這種對大基建的迷戀所生發出來的崇高與浪漫主義。這里所謂的基礎設施,借用了“基礎設施研究”的理論概念,指的是作為整體的技術和文化系統,憑借其創造的體制化結構,各種物品可以流通,人們可以彼此相連,構成社群。技術社會中,人類所體驗到的現實大多數以基礎設施網絡為中介獲得的,它將都市的空間與更廣闊的文化、宗教和經濟網絡連接起來。所以說,基礎設施并非是單純的物,而是文化的道成肉身,也是人類感知世界的媒介,它激發、塑造了人類的情感。

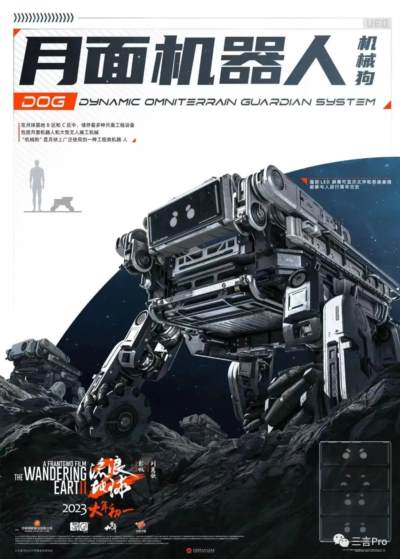

月面機器人

無論是第一部中的行星發動機、地下城,還是第二部中的太空電梯與工程機械,都不是單純的環境設定、人物活動的背景,而是攝影機要表現的主體本身。這在《流浪地球2》中,比前作更為明顯。如果說,第一部的地下城和行星發動機全貌,是隨著主角故事的推進,在交織著當下與危機社會細節的場景中依次出現的,還是敘事的組成部分,服務于世界觀的構造,《流浪地球2》宇航員故事線的前半部分就是為了展現太空電梯與工程機械的基礎設施奇觀。伴隨著恢弘的音樂,觀眾完全沉浸于IMAX全畫幅的太空電梯,直沖太空,情感上為人類偉大力量的造物所折服。而地面基地的門框機器人、徐工集團完全基于實物打造的工程機械、漫天的無人機則塑造了太空電梯細節上的真實感。一個影像美學上的強烈對比,是幾乎同期的《阿凡達2》。卡梅隆電影一直以對機械裝置設定真實性的狂熱追求而聞名,但影片在捕捉圖鯤這一集中展現工程機械的段落中,完全是把這些人類的造物表現為邪惡欲望的外化、生命的異化。而《流浪地球》里,行星發動機、太空電梯、工程機械,是人類力量的自然延伸、靈魂的象征,是弱小文明在黑暗宇宙中求得生存的依賴、自然生命的同盟,是人類物質與非物質勞動的結晶,是文明最偉大的贊歌。

《三體》電視劇海報

在擁有主流商業類型片身份的科幻電影中,這種對待作為人類造物的基礎設施的審美方式,是極為罕見的。從遠說,它也許可以追溯到社會主義工業題材文藝作品的處理方式。如《護士日記》(1957)的主題曲“小燕子,穿花衣,年年春天來這里。我問燕子你為啥來,燕子說,這里的春天最美麗。小燕子,告訴你,今年這里更美麗。我們蓋起了大工廠,裝上了新機器。”就近說,它更是近二三十年,大基建時代,中國人的生活經驗與情感結構本身。也許,當代中國虛構類型的文藝作品并沒有找到再現這個時代、特別是視覺化再現的合適方式,但大規模建設的基礎設施早已通過日常感知、新聞媒體,成為我們主體性的一部分。這也是兩部《流浪地球》奇觀場景在中國如此激動人心的原因——我們獲得了在同時代好萊塢電影中完全不存在的審美體驗,而這種體驗,與我們對現實的直觀感受才是息息相關的,才是最為貼切的。從這個意義上,說什么鄉土情懷、集體主義,都是一種過于抽象甚至與當下語境脫節的修辭,只有“大基建朋克”對基礎設施深深的迷戀,才把握了《流浪地球》電影美學的內核:給地球裝上發動機,把整個地球改造為飛船,這是行星級別的基礎設施,是近未來大基建的終極形態!當然,這種“基礎設施美學”,有著理想主義的一面,即基于社會主義理想的勞動價值觀,將“大基建”視為人類自我實現的勞動結晶,而不是異化勞動的產物。

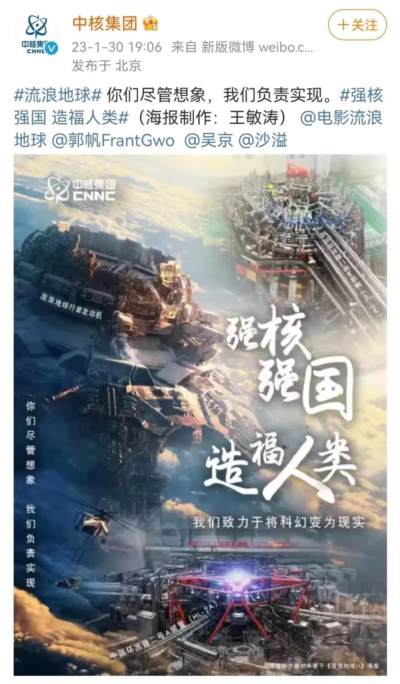

“大基建朋克”中的社會主義科幻宇宙

影片的制作過程和上映后引起的反響,很好地說明當代中國社會對這種“基礎設施美學”的渴求,以至于當它真的有機會化作具體的文藝作品時,不吝用金錢表達純愛。據報道,電影中所有的工程機械,都是由和中國大基建時代同步成長起來的徐工集團贊助。徐工在半年中先后投入42款61臺主機設備,400多套零部件及車間道具、61套三維模型、319名工作人員。電影中的外骨骼也是由傲鯊智能無償提供。影片上映之后,中核集團發微博:“你們盡管想象,我們負責實現”,帶起中國石化、中國石油、中國航天、中國船舶和中國移動等一眾基礎設施相關企業響應。某種時代感受終于在流行文化得到了表達。這也是真正的在心為志、發言為詩,而不是模仿。

加蓬基地

總體上,“基礎設施美學”導向的是崇高體驗。如康德所說,崇高不是和諧與秩序,也不必然產生快樂,而可能喚起相反的情緒,即“被巨大、混亂甚至丑陋之物所淹沒,被幾近痛苦的狂喜所浸蝕,陷入激烈地生存卻渴求死亡的困境”。這是我們面向視覺化的行星發動機、太空電梯的真實體驗。“基礎設施美學”的崇高體驗最終導向的,是“一種超越尋常、超越自然性和必需性的需求”,即“浪漫主義”。對于個體來說,崇高與浪漫主義無疑是超越性的,超越生物性的本能,在有限之中追求無限,也是想象地球向深空更深處去兩千五百年、一百代人的支撐。但也正如段義孚在討論地理景觀喚起的情感時所提醒我們的:“從群體層面來看,浪漫主義可能導致激進的民族主義”。對基礎設施純粹的、抽象的迷戀,而沒有看到其中凝結的社會關系,世界想象,可能會導致某種災難性的后果。這些在劉慈欣的另一部小說《三體》中早有詳細的展開。無論是危機紀元耗盡木星所有衛星建設的人類艦隊,還是掩體紀元的星環太空站,都是行星尺度的、終極的基礎設施,但都在更高級別文明的打擊下灰飛煙滅。也許,要等到《流浪地球》第三部,或《三體》后續部分的視覺化,才會為我們提供體驗正在展開中的歷史的基礎設施美學。

中核集團“強核強國 造福人類”

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號