01

—

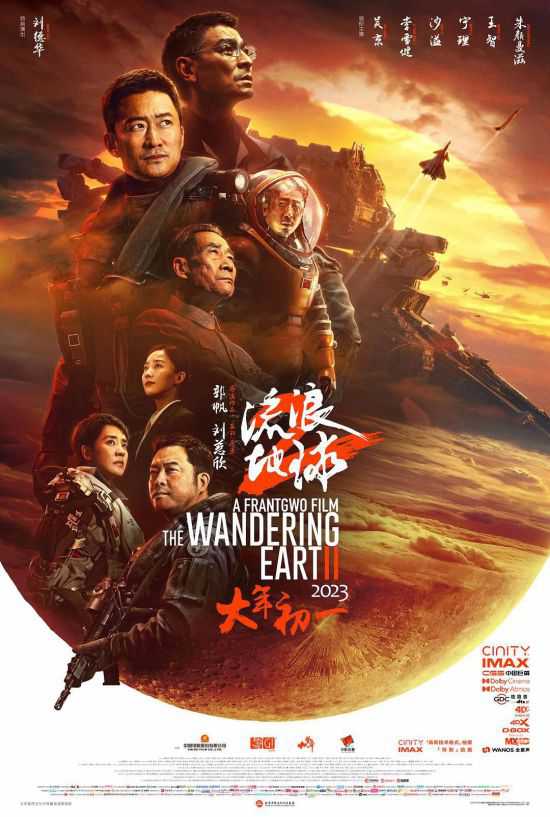

關于《流浪地球2》,應該說兩句話:

第一句話,它表明中國電影工業的水平,在制造視覺奇觀方面,已經足以和好萊塢并駕齊驅!

如大家所言,這是一個里程碑式的進步。

這就是說,中國炸雞味道,已經一點也不輸于美國炸雞了,而且,因為照顧了中國觀眾的口味,它甚至比美國炸雞更好吃。

我們應該為這一進步感到自豪。因為電影首先是訴諸于觀眾感官的,“好看”是第一步,不好看,電影承載的價值觀也就從無從談起。

美國商業電影和以法國為代表的歐洲藝術電影兩大潮流百年競爭,前者始終壓后者一頭,甚至在法國本土也能攻城略地,原因就在于比后者“好看”。

“電影是眼睛吃的冰淇淋,心靈坐的沙發椅”,這句話,在一定意義上是正確的。今天,電影更是用眼睛大快朵頤的涮羊肉,用心靈痛飲的二鍋頭——過春節嘛,經過了三年艱苦抗疫的老百姓需要一頓視覺大餐,需要不醉不歸,他們也應該得到這些。

制造視覺奇觀,刺激感官,曾是好萊塢橫掃世界的獨門秘籍,現在我們也學會了,這就具備了和好萊塢爭一日之短長的基礎。

這一成就的意義,無論怎樣估計都不過分,中國電影人勉之哉!

02

—

第二句話,《流浪地球2》也反映了中國科幻電影的癥候,或者問題。

這也包括兩點:

1、好的科幻片,要有一點真正新的、前沿的“幻想”,比如反映最新的物理學、天文學成就,或者有一點“出人意料”的東西,但這部電影里基本沒有,影片里面涉及到的“幻想”——無論是行星發動機、摧毀月亮、以及把人的意識下載到電腦——我們在《流浪地球1》或好萊塢的科幻片中都見識過了,不算新鮮。

那么,好的科幻片應該是怎樣的呢?

一言難盡,不妨舉個例子。

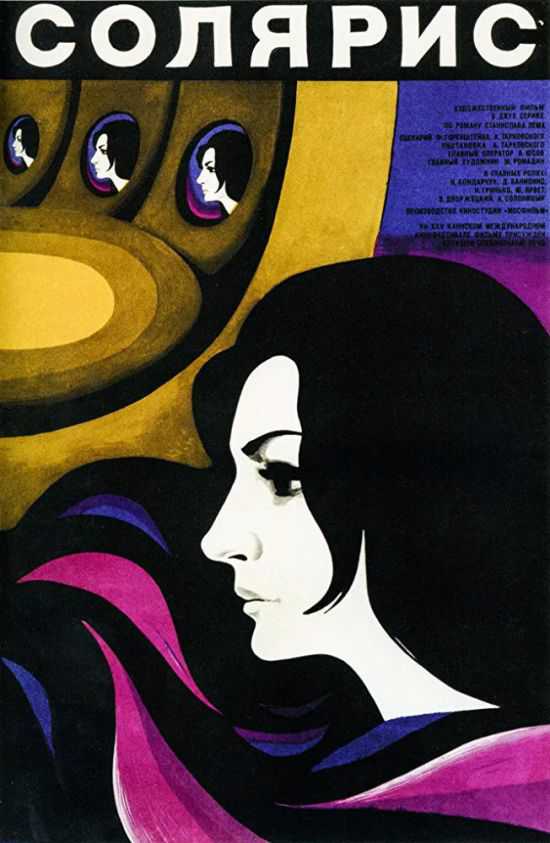

1972年,蘇聯著名導演安德烈·塔可夫斯基拍攝的《飛向太空》講述了這樣一個故事:環繞索拉里斯星球上的航天站發生了種種詭異事件,心理學家凱爾文前去調查,結果居然遇到了自己已經死去十年的妻子。

后來,他發現航天站上的其他人或者其他類人體,都是索拉里斯星球的大洋掃描了他們的大腦皮層之后派出來的實驗品。

《飛向太空》警示人類:外太空的智慧生命,很可能是我們完全無法理解的。

劉慈欣的《三體》展示了不錯的想象力,但“三體人”其實還是“人”,所以他們想占領地球,“三體人”的行為方式和當年搞“三光”政策的侵華日軍差不多,也許日本和侵華日軍就是劉慈欣想象“三體星”和“三體人”的模版。

但是,索拉里斯星的智能體直接就是大洋,甚至連地球意義上的生命都不一定能算,而且,直到最后人類跟索拉里斯大洋也沒能建立起任何有效的溝通方式。

對索拉里斯星的研究,甚至發展成了一門學問,“索拉里斯學”。

再比如,2014年克里斯朵夫·諾蘭拍攝的《星際穿越》,對蟲洞、重力和時間維度都有新的理解。

時間從過去、現在走向未來,帶走一切,這是人類最感恐懼和無奈的事實。但在影片中,過去與未來時間形成一種閉環,時間雖然不能倒流,但可以伸縮和折疊,戰勝地老天荒的正是人類自己。

當然,科幻電影能不能出新,也不完全是電影人自己的事,中國的物理學、天文學等能不能站在世界前沿,也是一個重要的制約性因素。

2、關于價值觀。《流浪地球2》的價值觀當然非常正能量,但這是一種相當普世、淺表的主流價值觀,是一種連環畫式的英雄主義,除了國別、膚色不同外,和好萊塢并無本質區別。

有自由派和美國影評人攻擊這部電影太過民族主義,我覺得沒有。中國電影,當然應該以中國人為主角,應該把中國放在C位,莫不成像《金陵十三釵》《黃河絕戀》那樣再把美國人塑造成拯救者、保護者?

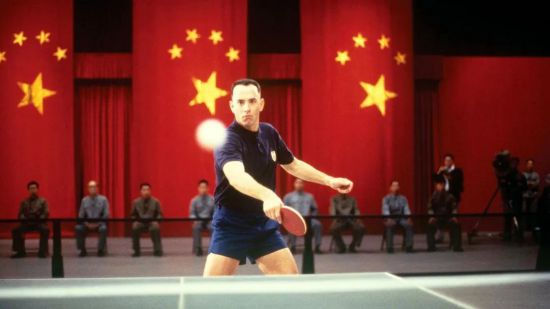

《流浪地球2》中有一個小橋段,用一種仿佛不經意的閑筆,表現一位自我感覺良好的美國宇航員在測試中大出洋相,最終出局,我認為這是影片的亮點之一。好萊塢也這樣表現過中國。還記得在《阿甘正傳》中,記者問剛剛從北京參加完乒乓球比賽的阿甘有何感想?阿甘居然說,“他們一無所有”。

這叫來而不往非禮也,矯枉必須過正,不過正則不能矯枉。如此而已,豈有他哉?

簡言之,《流浪地球2》電影有一種自然而然的民族主義、一種順理成章的愛國主義,這正是此前的中國電影所缺乏的。

和《流浪地球1》一樣,《流浪地球2》還缺乏一點關于未來社會的“新想象”,中國社會和美國社會的區別,總不能僅僅體現在李雪健的中山裝上吧?

當然,這同樣不是中國電影人能夠單獨解決的問題,而是一個世界性的問題,“歷史終結論”的陰云并沒有散去,全世界都失去了對未來社會的想象能力。

03

—

影片中有些看起來相當雞血的橋段,其實并不妥當。

比如,當需要一批宇航員到月球上執行自殺式引爆任務時,中國領隊喊“五十歲以上的,出列”,這就很不中國。

中國的價值觀是尊老愛幼,老人是受到特殊保護的,犧牲老人不是我們的文化。

遇到危險,“共產黨員跟我來”,這是現代革命價值觀,李雪健的胸前還戴著五星紅旗徽章嘛,怎么會沒有共產黨員呢?

在古代,遇到危險,邏輯上則是“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的“士”先上。

簡言之,中國的傳統是“得道者”先犧牲,而犧牲本身又是最好的“傳道”行為。

“老人應該先死”這是一種功利主義的、社會達爾文主義的價值觀,背后的邏輯“老人沒用了”。這一邏輯非常可怕,如果延伸開來,殘疾人呢?精神病人呢?

當然,有些已經“得道”的老人愿意把生存的機會讓給年輕人,這是可以的,但這必須是他自己的選擇,“我已經五十多了,你還年輕,我去吧!”但不能是別人要求他,“你已經五十了,你上吧!”

事實上,“老人應該先死”是一種日本式的價值觀。2011年,由于日本福島核電站事故遲遲不能解決,他們居然組織了一支由400多退休人員組成的“老年決死隊”進入核泄漏現場,當年看到這條新聞,就覺得相當無語。

還有,王智塑造的韓朵朵形象,有點開高走低。

出場不錯,英姿颯爽,三招兩式就把吳京撂翻在地,但是,被吳京用玫瑰花告白之后,又變成渴求愛的小女人,變成了需要被吳京保護和安撫的柔弱女性了,相夫教子,從此再也沒用執行過新任務。

為了讓這一情節顯得合理,編導刻意讓韓朵朵患上癌癥,卻不解釋同樣暴露在輻射中的吳京為何安然無恙?

這樣表現女宇航員真的好嗎?中國在男女平等方面取得的成就是無與倫比的,中國的女宇航員已經多次進入太空,她們不是韓朵朵這樣的。這樣的情節似乎證明,中國社會現實的進步,已經超越了“電影現實”的進步。

另外,韓朵朵被吳京表白后,其他人在工作場合就對她一口一個嫂子,韓朵朵甘之若飴,不以為忤,這像話嗎?韓朵朵不是吳京的附屬品。為什么沒有人稱呼她的軍銜“中尉同志”,或她的職務“韓醫生”呢?

就此打住。再說下去,大家又會說我挑毛病了,對中國電影,愛深責切也是有風險的。

過兩天聊聊《滿江紅》。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號