子午按:今天推送白頭豕對“中國奇譚”系列動畫片第4集《鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙》的解讀。雖然第3集突兀的個人主義和虛無主義轉向拉低了“中國奇譚”系列的層次,但第4集又為我們帶來了一定的“驚喜”。

本文首發于作者知乎賬號,授權本號公眾平臺首發,歡迎知乎網友關注“白頭豕”。

————————

《中國奇譚》第四集《鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙》,它的主題是一名已經長大的鄉村留守兒童,在抒發著自己哀而不傷的后現代的鄉愁。

片頭主角漫步走回村子,村里老人家端著飯圍坐在一塊吃這一幕,氣氛暮暮沉沉,沒有熱鬧的煙火氣;仔細一看,畫面里只有老人和一個孩子,沒有年輕人:

這樣的畫面貫穿全篇:

有了這些畫面,故事的背景就非常清楚了。故事里并沒有人提問,年輕人,尤其是男性,都去了哪里呢?但畫面外的我們都知道答案,他們大部分去城里打工了。

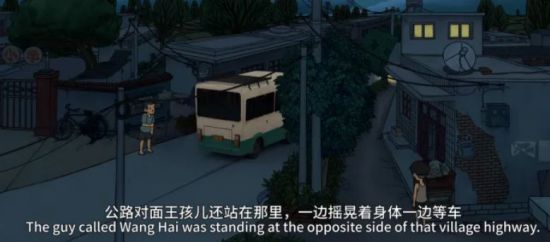

然后,我們再看看故事里的文眼王孩兒,他每天都在公路邊站著,一邊搖晃一邊等車。

剛開始的時候,巴士還以為搖晃著上身等車的王孩兒,是要上車的,但他從來沒有上過車;于是巴士漸漸不再停留了;只剩下王孩兒還是搖晃著上身,像禱告一樣在等車。

誰說等車的人一定是想要上車的呢?王孩兒也可能在等人下車。比如,等他的爸爸、媽媽從車上下來。

他腦子雖然小時候燒壞了,但仍在車站默默地等候著誰的到來,眼睛仍不放過每一個路人,搖晃著上身,沒錯,就像在禱告一樣。

那么,王孩兒為什么小時候把腦袋燒壞了?高燒不退時,家邊沒有醫院嗎?床頭沒有布洛芬嗎?

只怕當時王孩兒的身邊,爸爸媽媽都沒有在。

不過,村里人沒有給小孩們講清楚他發燒燒壞腦子的原委,而是講了一個妖怪的故事。村頭小山的另一側有一個神秘的山洞,而王孩兒是被藏在里的妖怪嚇傻的。

為何老人們要和孩子們說洞里有妖怪的故事呢?

因為這樣,孩子們就不敢去那個荒廢的洞穴去玩耍,這是長輩用鬼怪故事嚇小孩的常見動機。

那么,為什么會留下這個不經填埋的廢洞,或是爸爸媽媽嚴加看管小孩,不讓他們去危險的地方呢?

從男主角從來沒出場過的父親,以及半夜還要幫媽媽一起剝花生可以看出……他父親常年外出打工,家里母親還要干農活、做小商品貼補家用。

所有人都在勞動,還有什么人來照顧孩子呢?

所以,我們的主角放學自行走回家,隔空打聲招呼就上山找蟬蛻去了。這樣的生活——現在大城市里的孩子上下學有接送,在商場的游樂場里玩耍,平時抱著手機躺在沙發上——是無法想象的。

所以,洞穴里有妖怪,把鄰居家王孩兒給嚇傻了,是警告自己沒時間管教的孩子,不去觸碰危險,最廉價的教育方式。

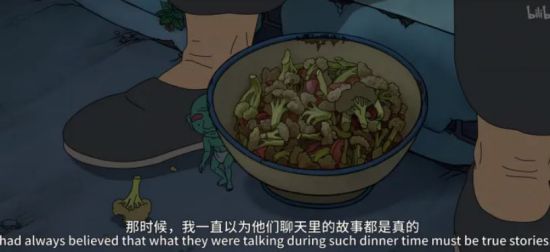

只不過在我們想象力極其豐富的主角那里,一直以為老人們聊天的故事都是真的:

在他腦海里,出現了各種和居民們一起生活的神仙和妖怪。每當什么人和事應該存在,而沒有出現時,妖怪就在冥冥中出現了。

比如主角在燈下看到的三個影子。

主角問他的媽媽,人都只有一個影子,為什么我卻有三個影子呢?

不不不,傻孩子,燈光下的小孩都應該有三個影子,一個自己,一個是牽著自己的爸爸和媽媽。(這一幕的美學價值真的很高,光源在屋頂,而孩子與狗的真實影子卻是逆光的,而另外缺失的兩個影子,卻是順光的)

只不過沒有時間和你細講,因為生活推著人往前走,沒有時間細想,“明天還得上學嘞”。

留守兒童的故事已經很清晰了,為何我說是這是一個 “哀而不傷” 的故事呢?哀在何處呢?

因為在這個故事里,陪伴主角的黃狗走了,三爺爺走了,王孩兒也走了。而 “不傷” 的原因在于,導演把這一幕幕中難以言喻的壓抑和傷感,都用美好的童話故事掩蓋了起來,或許是怕我們觀眾傷心吧?

比如說,眼睛已經看不清,需要用拐杖點地的三爺爺,還要給疼愛的主角做香椿芽拌豆腐。

眼睛看不見的三爺爺,已經找不到刀,也看不見碗。可在故事里,這些本該家人伸出的援手,幸運地有了小神仙的幫助:

只不過這些心地善良、像本該陪伴在老人身邊的兒女一般親切的小神仙來幫這個忙,未必不是為了送三爺爺最后一程。

與此同時,而每天等著主角回家的虎子,身上的瘡病也到了極限。

好在有主角的另外兩個影子們,帶著虎子再出去玩耍。在善良的神仙們陪伴下,虎子玩得很開心。

于是秋風掠過時節,樹葉紛紛凋零,虎子已經不行了。在主角眼里的虎子身上長出了青草。這奇異的一幕,恐怕是來年掩埋虎子的土包上的景象,只是故事真正的敘事者是長大后的主角,他在回憶時兩個畫面重疊在了一起。

而主角又為蝗蟲做好了石頭的棺材,并為它掩蓋上了黃土。從這一幕之后,三爺爺再也看不到了。

從此之后,主角再打開臺燈看自己的影子,只剩下了一個。因為那些在他眼里需要有善良的神仙來幫助的人和狗,都已經不在了。他也不需要影子了。

那些樂于助人的神仙和妖怪去哪里了呢?他們去幫助王孩兒了。

隨著又一批村民跟著鄉村巴士離開,王孩兒還是沒有等到他想等的人。

而沒有更多人需要他們幫助的神仙妖怪們,紛紛出來:

他們陪著王孩兒和黃狗虎子等到了最后一趟車,陪著他們,不那么寂寞地離開了這個世界。

接下來的冬天來了,故事里沒有了三爺爺,虎子和王孩兒,只剩下我們的主角默默在大雪覆蓋的村子里,漠然地習慣著這世間萬事如同季節變更一般不可阻擋的演進規律。

他點起“竄天猴”,聽到充滿希望的炮仗聲在空中響起,期待著下一輪春天的到來。

動畫最后鏡頭緩緩上升,從故事里抽離開去。那一瞬間,我也分不清畫面中的主角仍然是哪個彷徨在村邊的孩子,還是十幾年后創作出這個作品的導演本人。

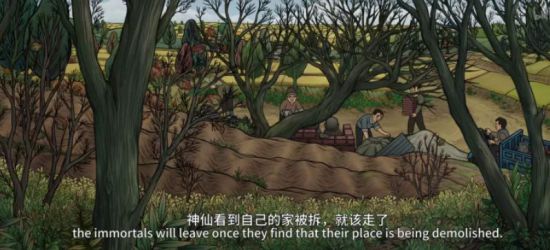

到這里為止,一個鄉村留守兒童,哀而不傷的童年故事已經講完了。后山建了場,撂荒的田地也將被人承包,傳統鄉村在城市化的掐尖浪潮中走向衰亡,而土地上的人民和神仙離開后,它也必定在新的利益引導下換一個面貌重生。

作者既沒有悲戚也沒有控訴,他接受了歷史如四季交替般滾滾向前的事實,只是在回憶中咀嚼著那些被歷史巨輪碾過且遺忘的兒童和老人們的陳年往事,慶幸自己尚未遺忘這些感傷日漸淡薄的滋味。

但我在文章開頭指出,這個故事又反映了作者后現代的鄉愁。何來鄉愁呢?

鄉愁就是我們在思念自己的童年往事時,對每一個細節如同油畫般的清晰印象:

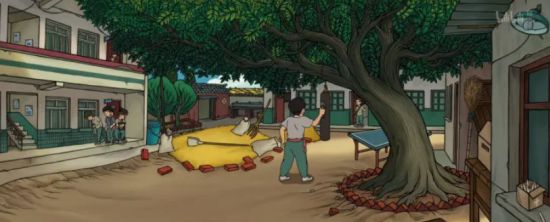

操場上晾曬的稻谷

站牌,還有那清楚繪制的電線

又是電線,還有路邊種的玉米(?)

瓦棚上壓瓦片的紅磚

每個鏡頭里的電線都是清晰繪制的,簡直像是庵野秀明一般執著

這些細節是田野里盛開的野花、學校操場上晾曬的谷物、巴士站牌上的站名、壓在棚頂瓦片上的紅磚、在全景圖里不厭其煩繪制出清晰連絡關系的電線。更是村頭那對守著全村香火延續的老神仙夫婦。

它們留給作者的印象如此之深,以至于要在極其緊張的鏡頭語言中,插入村民一家已經有了女兒,帶著女兒來求神仙給他們家再來一個弟弟的這一幕。

庇佑著村子人口繁衍的送子菩薩,也象征著它們所庇佑的村子。當村子里的人都遷徙到新的世界去了,象征村子的菩薩也自然讓位于新蓋的場子。與村子的命運融合一致。

導演用極其豐富的細節,展示了他的鄉愁。而這種鄉愁,是一種 “后現代” 的鄉愁。

生活在不遠歷史上的人們,曾經對未來懷有無比美好的期待。而這些期待被聚集到一個詞匯上,那就是 ”現代化“。為了通過 ”現代化“ 而獲得 ”現代性“,一代又一代人甘愿付出了巨大的代價。

而當 ”現代性“ 到來之后,人們卻發現它并沒有歷史承諾的那么美好,在物質極大發展得到實現之后,人們卻也日益走向異化,淪為上級手中刷鍋的鋼絲球,或成為背著鵝籠的無鵝者。

當一代人離開了物理上的家園,也離開了精神上的“故土” 時,發現這個新的鵝山鵝城,“也并沒有那么好,也很無趣”。

這個時候,經歷過“現代之后”的人們,就不自覺地產生強烈的 “后現代”鄉愁。

但我要問,“鄉愁”僅僅是對精神童年、對自然經濟老農村的眷戀嗎?那些反復號召“保衛我們現代生活”的自媒體人,看到這一幕恐怕只會覺得“開倒車”,忍不住雷霆發作、咆哮大吼。

不是這樣的。“后現代鄉愁”不僅僅來自農村的朋友有,來自老工廠的人也有。電影《鋼的琴》中一樣有高聳的煙囪、廢舊的輸氣管、貼滿標語的工人禮堂,和在肅穆的冷卻塔前擺放的靈堂,挽聯上寫著沉痛悼念母親:

本作動畫的主創們也是上海美術制片廠的人,而他們對農村的回憶和上一代上美人截然不同,里面沒有高懸的皮鞭、沒有親吻老爺的腳趾,你不會因為拿到一支神筆被逼著去畫搖錢樹,而神仙妖怪朋友們也不必被財主和洋人搶走:

不管導演和主創團隊們意識到了,還是沒有意識到,我都要告訴他們,鄉愁不是一個地方、也不是一種生活方式,而是一個暫時逝去的時代,在不知是近是遠的未來,呼喚著你們和我們。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號