2022年12月初,十月文藝出版社的張引墨老師微信告知,范雨素的小說《久別重逢》已經(jīng)印出來了,心中的石頭總算落了地,為陰霾的疫情之冬帶來一絲暖意。正如這本書的名字“久別重逢”講的是人與人的相遇、人與世界的重逢,這些相遇和重逢成為一種前世與今生的量子糾纏。范雨素經(jīng)常說,相遇的都是親人,這是她的人生觀,也是世界觀。這本書就像一個小生命,歷經(jīng)四、五年的歷險,終于與大家“重逢”在人間。我想簡單說說這本書的出版過程以及對這本書的閱讀感受。

一

關于《久別重逢》的出版

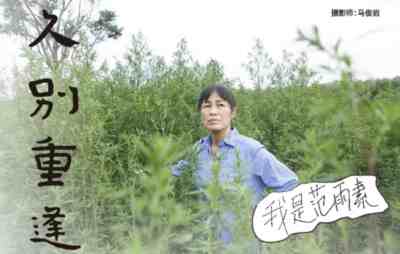

2017年4月24日,我從重慶開完會返回北京,上飛機前看到《我是范雨素》在朋友圈轉發(fā),下飛機后這已經(jīng)成為一篇爆款文章,短短幾天時間閱讀量達到三四百萬。媒體采訪也紛至沓來,人們了解到家政女工范雨素的故事,也看到皮村文學小組的存在。這件事確實對文學小組的發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。好處顯而易見,文學小組吸引了更多喜愛文學的北漂朋友參與,包括也有更多作家、記者、學者愿意周末來做文學講座。不好的地方也容易使得人們誤以為可以借助文學來“改天逆命”。幸運的是,范雨素并沒有被巨大的曝光量沖昏頭腦,始終面對記者說出自己最真實的想法,坦然而從容。在生活上,范雨素也沒有太大變化,還住在皮村,邊打零工,邊寫文章、參加一些活動,反而不像之前長期做住家保姆收入那么穩(wěn)定了。范雨素想先集中精力把小說《久別重逢》寫完、并出版,然后再做其他打算。

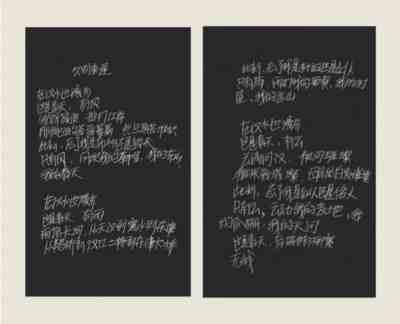

范雨素說,2015年她就在創(chuàng)作《久別重逢》,這是一本與她的生命相關的書,她想把自己的一生都寫到這本書里。我記得有一次文學小組周六下課后,范雨素帶來了一大摞她寫的稿子,密密麻麻的信紙上,寫滿了大大的文字。范雨素和文學小組的其他成員大部分都不會使用電腦,稿子還是采用最原始的方式手寫,就像這本書每一章的黑色插頁都是范雨素的手稿,整本小說她都是按照這種方式來完成的。在某一年的《勞動者的詩與歌》中,范雨素朗誦了她寫的定場詩《久別重逢》,里面有漢水、有項羽,還有科學術語,我對這樣一本“難以定義”的書充滿了期待。成名后,曾有一家出版社主動與范雨素約稿。2018年,范雨素把完成的稿子交給了編輯。過了幾個月,范雨素告訴我,書稿交了,但還沒有下文,編輯提了一些意見,她也不知道怎么修改,擔心書可能出不了了,她有點沮喪,認為是自己寫的質量不行。我與編輯聯(lián)系后,把范雨素的手稿拿了回來,還是幾大摞手稿,稿紙的類型也不統(tǒng)一,每一摞都是一個章節(jié),有的寫滿了反正面,有的是單面。我擔心手稿萬一丟失就麻煩了,先去打印社復印了幾份,并掃描成數(shù)字版。我和文學小組的召集人付秋云商量,先找志愿者把書稿整理成電子版。平時小付就經(jīng)常幫文學小組的成員把手稿打印成電子稿,是大家的貼心人。《久別重逢》大概有六七萬字,在這個過程中,范雨素又補充了一些內容。

為了便于推薦范雨素的稿子,我把小說《久別重逢》和她寫的其他文章全部編輯成一本小冊子,大概十多萬字左右,陸續(xù)發(fā)給一些熟悉的文學編輯,后來都沒有回音。這些年書號緊張,出書也不容易,更何況又是一位非職業(yè)作者,如何定位和貼“標簽”都變成一個問題。每次見面,范雨素也很少問稿子的事情,她還是一邊打工,一邊偶爾寫寫文章。我也和范雨素溝通,千萬不用灰心,也不用懷疑文字的價值,總會有機會出版,既然寫出來就已經(jīng)成功了一多半了。這些年,我們文學小組出版了《新工人文學》電子刊物,每兩月一期,這本刊物形成了一個小小的傳統(tǒng),就是每期的卷首語都由范雨素來寫。每次雙月月底,范雨素總能結合這一兩個月的大事,寫下一篇充滿詩意、思想性的卷首語,如“活到老,學到老”、“書寫人生第二回”、“今朝逢春悲寂寥”、“漫卷詩書論文章”、“風物長宜放眼量”等等。這些卷首語海納百川又文思千里,既不講空話,也不局限于個人瑣事,而是從普通人、從女性的角度,寫下對時代、歷史和人生的觀察。

近些年每年都會有兩、三篇與范雨素有關的專訪或者非虛構文章發(fā)表,可見《我是范雨素》的持續(xù)影響力,每篇報道發(fā)出來幾乎都會獲得過十萬的點擊量。2020年秋天范雨素和文學小組的詩人小海、作家萬華山、歌手路亮一起參加了央視董卿主持的《朗讀者》節(jié)目,面對知名主持人,范雨素侃侃而談、不卑不亢,直率地談到文學對于自己的意義,文學是平凡人生之外的異度空間,是高貴的精神世界,文學閱讀讓她充滿了想象力,不覺得生活的苦和人生的累。2021年有一本知名雜志想寫一篇范雨素的文章,也順便采訪了我。由于《久別重逢》的書稿還沒有結果,我建議記者可否在文中多提一下這部尚未發(fā)表的小說,也可以把手稿的圖片放上。沒想到,2021年5月底《范雨素的真實與不真實》的稿子發(fā)表后,十月文藝出版社的張引墨老師主動與我聯(lián)系,想看一下范雨素的書稿。張引墨是資深文學編輯,出版過多部青年作家石一楓的小說,我作為石一楓的大學同學也經(jīng)常參加他的新書討論會,故與張引墨認識。沒過多久,引墨老師給我回話,她非常愿意策劃出版范雨素的《久別重逢》,認為這是一本很有價值、又很特殊的書,她同為女性,從范雨素的文字中看出了女人的堅韌和通透。2021年8月,疫情稍稍松快,引墨老師約我和范雨素到北三環(huán)的十月文藝出版社聊一聊稿子,順便把出版合同簽了。在一間出版社的堆滿書的房間,我們聊了很久。我一開始有點擔心書的字數(shù)會不會少,引墨和她的同事認為可以在裝幀和排版上做一些處理。范雨素也與兩位編輯說了很多。從出版之后的書中,可以看出張引墨和她的同事們下了很大功夫,她們對范雨素的書有很深的體認和把握。

《勞動者的星辰:北京皮村文學小組作品集》

范雨素 / 郭福來 等著

上海人民出版社 | 2022.08

2021年10月世紀文景的編輯楊沁老師主動與我聯(lián)系,她想策劃一本皮村文學小組的作品集,就是2022年8月份上市的《勞動者的星辰》。楊沁老師寫過一篇文學小組成員李文麗的非虛構作品,她也來文學小組上過課,對文學小組的學習方式和小組成員的創(chuàng)作非常感興趣。我后來才知道她也是一位寫小說的,對文字非常敏感。我也告訴楊老師,十月文藝正在出版范雨素的小說,這本文集最好能突出文學小組的“群像”。2021年12月世紀文景通過了楊沁的選題策劃,我把文學小組這些年所有作品的電子版都發(fā)給了楊老師,讓她從里面選一些文章,我推薦了一些文學小組的骨干可以重點看一看,最終楊沁選出了9個人14篇稿子,并取名《勞動者的星辰》。其中范雨素的兩篇稿件,我與楊老師商量,最好不要與《久別重逢》有重復。這個過程中,楊沁與張引墨兩位編輯也進行了溝通,彼此理解各自的策劃重點。非常感謝她們從文學出發(fā),懷著對范雨素、對文學小組的熱愛,愿意為這些平凡的寫作者精心策劃出兩本精美的圖書,這也是文學小組成立八年來最重要的收獲。

《久別重逢》本來計劃2022年上半年出版,這個過程中,我也與引墨老師沒有太多聯(lián)系,偶爾問一問進展到哪一步了,心想萬一出不了也是非常正常的事情。2022年6月引墨老師發(fā)來了圖書封面,是一顆大桑樹,有一只色彩斑斕的太陽神鳥環(huán)繞期間,帶有童話和神秘色彩,這只張著嘴、自由飛翔的太陽神鳥也成為范雨素用文學來書寫、來發(fā)聲的隱喻,用她一篇文章的標題就是“我寫,我在”。2022年11月北京疫情重磅來襲,我也改為居家上網(wǎng)課,引墨老師告知書已經(jīng)下印廠了。12月9日終于見到了書,有一種“久別重逢”的感覺。

《久別重逢》,范雨素著

北京十月文藝出版社 | 2022.11

二

靈氣、巫氣與詩意并存的文學世界

下面我想談談對《久別重逢》的閱讀感受。讀完這本書,我才意識到《我是范雨素》是《久別重逢》的壓縮版,《久別重逢》把《我是范雨素》放在一個更宏大、更歷史的視野中來呈現(xiàn)。從這個角度看,《久別重逢》依然是“我”的精神自傳,追問“我”是誰、“我”在哪里、“我”要到哪里去等問題。小說中的“我”是一個非常自信、自主的女性。

從文學藝術上看,《久別重逢》有三個特征:一是,想象力奇特。在出版之前,范雨素說這是一部科幻小說,我腦中想象的都是美國科幻電影或者劉慈欣的小說。《久別重逢》顯然不是這種“典型”意義上的科幻作品,故事性也不強。這本書的寫法不是從情節(jié)結構、人物性格等西方小說的方法來敘述一個有頭有尾的故事,而是有點像中國古典小說,是以人物為核心,一個人物連著另一個人物、一個地方連著另一個地方,用散點、蔓延的方式把很多人與事串起來。僅以第一章《一個夢》為例,就是從一個夢到另一個夢,夢里套著夢。從戰(zhàn)國楚王幼子分封古襄陽寫起,到1944年“我”的外祖父一家遷到古襄陽的楚侯府。從“我”在的夢里變成一只海龜,到這個“夢”變成數(shù)學家特斯拉的分形、疊加空間,再到安徒生的童話《海的女兒》、希臘哲學家芝諾的時間“烏龜”、中國童話“牛郎織女”。這些不同脈絡的文化以一種意想不到的方式“粘合”在一起,但讀起來并不覺得混雜或混亂,有一種渾然天成之感;

二是,帶有靈氣、巫氣的童話色彩。《久別重逢》的語言是一種童話式的、擬人化的語言。如果說小說從“一個夢”開始,那么這是一個橫跨了前世與今生、跨越了人與自然的界限的“夢”。小說中關于童年的書寫,充滿了詩意,如國槐是大國槐哥哥、棗樹是大棗樹嬸嬸、桑樹是大桑樹爺爺,“大桑樹爺爺離我們家門口一百米,每天晚上的夢里,我都夢見我的靈魂從樹里飄出,上升,大桑樹爺爺這時候變成了一個叫催生的靈獸,他接住我的靈魂,輕輕地把它放在我的軀體里”(第38頁),尋找大桑樹爺爺?shù)拇呱`獸也成為“我”離家出走的核心動力。范雨素是湖北人,也許是受了楚國巫術文化的影響,《久別重逢》的童話的靈氣中還夾雜著鬼魅的巫氣。如“我”帶著女兒探尋到貴州止步縣古田的大森林里,是鬼神聚集的鬼神堡,在崇山峻嶺的原始森林里,是溝通天庭與地府的門戶之地。森林中的植物合歡樹,黃櫨樹、甜魘菇也成為陪伴母女倆生活的植物精靈,充滿了巫術和神秘的靈性。

三是,從《我是范雨素》到《久別重逢》,能夠看出范雨素有自己的語言風格,是一種詩意、簡潔、明亮的漢語風格。這種風格來自于古典詩詞的浸養(yǎng),與范雨素大量的文學閱讀有關。范雨素的簡約文風中經(jīng)常帶著“出人意料”的反轉或者說清晰的社會意識,使得這份詩意明快的風格背后隱藏著現(xiàn)實的厚度。經(jīng)常前半句還是一個詩意的敘述,后半句就“還原”為赤裸裸的現(xiàn)實,如把《牛郎織女》的故事書寫為打工媽媽與留守兒童的故事,“她們在思念她們留在地球上的孩子,她們是仙女,她們下了凡塵,和人間的男子生下了孩子,她們又回到了天界。她們的孩子成了地上的留守兒童。……地上的爸爸挑著孩子來了,和在天上打工的媽媽,見了一面。然后,又披著老水牛爺爺?shù)钠ぃト碎g做留守兒童了”(第15頁),《牛郎織女》的童話瞬間變成變成“天上打工的媽媽”和“地上的留守兒童”。還比如“城市像抽水機,小城市是小水泵,大城市是大水泵,把七億農(nóng)民源源不斷地抽到城市來”(第173頁),準確地描述了城市發(fā)展與農(nóng)民進城打工的關系。

三

出走、故鄉(xiāng)與輪回:《久別重逢》的三個故事

從內容主題上看,我也認為《久別重逢》講了三個故事。

第一,這是一部女性離家出走的故事。《久別重逢》寫了三次“我”的“出走”,一次是12歲,大桑樹爺爺被別人砍了之后,受知青小說的影響,“我”南下尋找催生靈獸,到了廣西柳州,遇到了流浪男孩莫阿藍;二是1994年、18歲,“我”成為北漂,到北京崇文門三角地倒賣家具、幫盜墓賊放風把門;三是女兒丟失又找回之后,帶著女兒到黔東南的冥陽兩界尋找大桑樹爺爺,想贖掉自身的罪責。這幾次主體的出走、游離和歷險,使得《久別重逢》看起來像成長小說和青春小說。如果再考慮到今生對前世、此生對前生、物理空間對虛擬空間的穿越,這些多重出走跨越了古今中外、地球與地外。在這個意義上,這是一部與《魯濱遜漂流記》類似的具有現(xiàn)代精神的小說,只是與男性的、擴張的魯濱遜不同,“我”是女性、帶有神秘的、文學精神的浪漫主體。

第二,這是一部關于故鄉(xiāng)、故土的尋根小說。《久別重逢》的內核是“我”的父母、先祖和兄弟姐妹們的故事,“我”追溯了母親之家、父親之家的源頭。《久別重逢》的歷史“尋根”是從文化地理開始的,這種文化地理又分成兩個序列,一是古襄陽、楚侯府、村子里的花家地、藥家地、漢水、昆河,還有王莽趕劉秀時留下的兩處遺址“背君寺”和“扳倒井”等人文地理,“扳倒井的井臺上留下了兩千年的時空勒痕,青石板的井沿上有一道道繩索勒出來的深溝。我無數(shù)的祖輩都喝這口漢光武帝命名的井中水長大成人”(第21頁);二是,與這些地方、遺址相關的歷史人物,如西楚霸王項羽、大漢天子劉邦、劉表、抗元將領范天順、杜甫等“舊時王謝”,都曾與這片土地有著直接的歷史淵源。“在夢境里,我的家族是時空躍遷后形成的時空重疊,是時空彎曲后的引力波蕩漾成的漣漪,后來漂浮成時空泡沫。泡沫迸裂,落地重生,有了我們一家人”(第11頁),家族與家族世代生存的土地成為“我”念茲在茲的精神家園。

第三,這是一部生命輪回、前世與今生相互轉化的神秘小說。“黑夜里,黑沉的夢境把我?guī)Щ氐叫腋5纳倌陼r光。童年,家門口的道場,道場邊是輪回井,輪回井旁大桑樹爺爺安祥地看著我們”(第204頁)。人生是宿命的,前世與今生是欠債、還債的關系,“我一直對我的兩個孩子充滿歉疚。大女兒跟著我顛沛流離,如斷線鷂子一樣隨風轉逐,短短十幾年的生命一刻不停地流浪在路上。都說孩子是我們每個人上輩子的債主,是討債鬼附身的。可我的兩個孩子都不是來討債的,她們都是來還債的人,我上輩子肯定是個大善人,還是有能力的善人,所以這輩子,就有還情的魂魄附身在我孩子的肉身上來還債”(第198頁)。在“我”的想象中,世間是一個人人平等、自由的世界,人與人相遇都是親人,此生的相遇也是前世的重逢,這個“久別重逢”的世界受到大桑樹爺爺庇護。這種欠債與還債變成弱者與弱者之間的尊重和呵護,“我休息時,照常領著我的兩個女兒去贖罪,給所有得不到尊嚴的人一個溫暖的儀式”(第196頁)。

四

《久別重逢》的雙重性

最后,我想談談這本書的雙重性。《久別重逢》帶有奇幻、神秘的童話色彩,借助文學的翅膀,“我”得以穿越古今中外的時空限制,與哲人對話,與童話人物交流,與大自然成為通靈的一家人。不管是上天入地的精神遨游,還是在貴州的夜郎國尋覓大桑樹爺爺,這都賦予這部作品微妙的雙重性,一邊是超越世俗的自由世界,一邊是顛沛流離的沉重生活;一邊是夢中的美人魚、第歐根尼,一邊是北漂遭遇不公、歧視的宿命;一邊是巫術、住在墓穴中的詭麗之氣,一邊是女性生命的堅韌、豁達。這樣兩種雙重世界的想象恰好是這個時代在勞動者身上留下的陰影。

范雨素的手寫詩

第一重雙重性,是文學閱讀構造的精神世界與居無定所的北漂人生之間的反差。《久別重逢》是一本關于書的元小說,里面提到了很多書,有童書、課本、哲學書、歷史書、小說,還有隨手拈來的唐詩宋詞、心理學著作、科普類圖書等。文中也引述了大量“我”讀過的書,如《聊齋》中的《大力將軍》、課文《楊家?guī)X的早晨》《森林爺爺》《撈月亮》、蘇軾的詞《浣溪沙》、杜甫的《又呈吳郎》等等。范雨素在訪談中多次提到她喜歡文學閱讀,對讀書有一種難以割舍的“癡迷”。在《我是范雨素》、《久別重逢》中都有到廢品站給女兒買幾斤書的情節(jié),甚至認為“一本書從來沒有人看過,跟一個人從沒有好好活過一樣,看著心疼”(第14頁)。《久別重逢》反復回憶童年時大哥哥、大姐姐、小姐姐讀書、背書、閱讀文學作品的場景,而且支撐“我”出走的動力以及出走的方向,全部來自于閱讀和書的暗示。“我”不僅讀書,而且“信”書,不管是讀知青小說到廣西柳州流浪,還是看了《中國青年報》的深度報道到北京崇文門三角地謀生,甚或去鬼神堡尋找大桑樹爺爺,也是通過奇書《鬼神本紀》和圖書館里的“地方志”。這些書充當著“地圖”的功能,指引著“我”的人生方向。與這重文學世界相參照的是,“我”在北京打工、從事家政服務的工作,遭受雇主的歧視、刁難和不尊重。

第二重雙重性,是歷史尋根與當代家族史的對比。范雨素的閱讀構建起了一個奇幻繽紛的文學世界,成為擺脫沉重的日常生活之外的平行宇宙。這些不同脈絡的知識以夢的方式整合在一起,從第一章《一個夢》開始,到第九章《鬼神堡》,可以看成是一個少女從童年懷著能夠催生靈獸的大桑樹爺爺?shù)撵`夢,到成年依然尋找催生靈獸的“夢”游的過程。這里的“我”具有雙重身份,一是“我”變成了負載著幾千年文明的主體,“每個人的肉身是無數(shù)個民族精英的繁衍、傳承/每個人的身上都凝聚著祖先的魂魄/一個人的歷史,就是一個民族的歷史”(第7頁),“我”出生在西楚霸王、劉邦、杜甫等歷史人物曾經(jīng)生活過的地方;二是“我”來自于由兩個哥哥、兩個姐姐組成的大家庭,“我”生下來就跟著當村干部的母親開會、調節(jié)群眾糾紛,“我”的哥哥、姐姐們也各自有各自的“宿命”。這種先祖的輝煌歷史與個體家庭組成的當代史形成了“前世”與“今生”的關系,當代被歷史化、歷史被當代化,歷史與當代成為“無縫對接”的彼此。

第三重雙重性,是家政女工身兼性別與階層的雙重屬性。范雨素的書寫帶有清晰的女性意識。首先,這部小說自覺、不自覺地反思男性化、中心化的敘事,離家出走、尋找生命的意義本身是一種個人主義和男性主體的故事,在歷險中完成主體的成長,而《久別重逢》是一種去中心化的、非線性敘事,“我”離開家、又回到家,“我”離開北京、又回到北京,不是主體經(jīng)歷挫折完成成長的模式,“我”在時空的輪回中是一個自信、自主的生命主體;其次,“我”的社會身份是女兒和母親,“我”始終處于被拋棄的無“家”無“所”狀態(tài)。當“我”長大離開家,“在男權社會里,老家已沒有我的家了”(第201頁),從產(chǎn)權的意義上,故鄉(xiāng)不再有“女兒”的位置。“我”分別與兩個男人盜墓賊劉芒芒、盜寶賊金庸原偶遇,受其欺騙,懷孕生女后,獨自完成生產(chǎn)、養(yǎng)育女兒的職責,“我”成為無“家”的單親媽媽;三是,這種被反復拋棄的女性命運,又與從事家政服務的社會工作結合起來,這種性別的弱勢與社會階層的弱勢融為一體,“我”在雇主家從事家政工作,這也是別人的“家”,“我”成為雇主家“穿上了用卑微的米粒做的隱身人”(第203頁)。范雨素把這種都市家政女工遭受歧視、不公平的世界描述為“文明恐懼癥”。這種“文明恐懼癥”就是一種社會階層分化的都市,“中國人里這個叫作農(nóng)民工的群體,他們有好多個億。他們背井離鄉(xiāng),和親人分離,簡單謀生。他們的父母叫‘空巢老人’,他們的妻子叫‘留守婦女’,他們的孩子叫‘留守兒童’。我是他們,他們是我,我們構成了金字塔的底座。這是我看到的文明社會,我對這個文明社會深深恐懼”(第202頁)。這種“金字塔的底座”使得“我”處于階層(窮人)和性別(女性)的雙重弱勢狀態(tài)。

總之,《久別重逢》以個人家族史為線索,上接前世的日月輪回、脫胎轉世,下承今生在人世間的四海漂泊。在這種碎片、跳躍和詩意的文學敘述中,范雨素書寫了一部女性視角下的生命與歷史之歌。這種海納百川的想象力與卑微頑強的生命力,使得《久別重逢》成為21世紀的“生死場”。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號