y原編者按

保馬今日推送熊鷹老師《“使文成為文”:<言文論>與森鷗外的國文構想》一文。

日本作家森鷗外在1890年左右發表了一系列有關言文關系的評述,求索如何使經歷了言文一致運動革新的“文”成為邏輯清晰、能描寫人情事態的現代日本國文的問題。在森鷗外看來,近代以后言文關系問題的關鍵在于在民族國家誕生后,甚至在帝國擴張時,如何創制出一套新的、“普遍”的文的系統,以及讓經歷了最初言文一致革新后的文成為文。他強調要經由不同文化的交鋒來建立一種新的、混雜的,因而也是普遍的日文文體,并在同一時期以文語體創作了小說《舞姬》做以嘗試。由此可見,面對“言和文”這樣一個超越了民族國家的普遍問題,他的國文構想無疑是一種文化譯介交流的實踐成果,以及對傳統的再發現。

本文原刊于《外國文學評論》2022年第3期,感謝熊鷹老師對“保馬”的大力支持!

相關鏈接:

熊鷹|從“南蠻想象”到“南方想象”:現代日本文學中的異國情調及其與世界的聯系

【建黨百年特輯】熊鷹 | 亞非作家會議:民族獨立運動中的“反殖民主義”問題

“使文成為文”:

《言文論》與森鷗外的國文構想

文 | 熊鷹

1890年4月,日本著名作家森鷗外在自己創辦的文藝雜志《柵草紙》上發表《言文論》,對歷時三十多年的“言文一致運動”進行評述。在《言文論》發表前后,森鷗外還陸續發表了《文海的藻屑》(1889)、《路功處士奇異的外形論者》[1] (1890)、《木堂學人文話》(1891)、《同一人的文的死活》(1891)、《學堂居士的文話》(1891)、《青年文學》(1892)和《言和文》(1892)等一系列文章,集中論述了當時日本的言文問題。[2] 同一時期,他還用文語體[3]——而非在此之前他已經開始嘗試的言文一致體——創作了《舞姬》,并在1892年以后的十年中,用該文體翻譯安徒生的長篇小說德語版《即興詩人》,以期能創制出理想的國文。可見,1890年代是森鷗外最為關心日本言文一致運動的時期,也是他對尚未定型的現代日文形態進行摸索的時期。那么,森鷗外對始于1866年的言文一致運動以及截至1890年仍未定型的日本國文究竟持怎樣的態度?

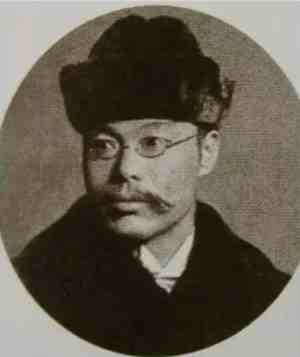

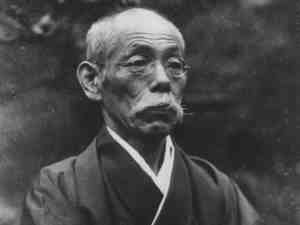

森歐外

由于看到1842年清朝在鴉片戰爭中的失利,加之美國佩里軍艦1853年的到日以及翌年《日美和親條約》的簽訂,廢除漢字、改行羅馬字的改良之聲開始在日本出現。1866年,前島密就曾向當時的幕府將軍德川慶喜呈送了《漢字當廢之議》建議書。這一具有標志性的歷史事件也被后世的文學史從語言改革的角度定義為日本言文一致運動的開端,由此開始了一場長達近一個世紀的現代文體改革運動。在此之前,在貿易和外交關系上,日本江戶是中國主導的東亞朝貢貿易體系的一部分,在語言上屬于漢字圈;然而,《日美和親條約》的簽訂打開了日本與歐美資本主義國家的外交與經貿的大門,如何通過改變日本的語言文字從而快速地加入新的世界體系,如何讓政府的指令更好地傳達給大眾,如何盡快提高日本民眾的讀寫水平而不被繁難的漢字所困,如何能毫無障礙地用文字記錄語言,成為當時文體改革者們熱衷思考的問題。起初,這場運動主要圍繞“國字”改良,即在日文中去除漢字這一問題而展開。隨后,學界又開啟了有關文體改良的討論。到1880年代后期,通過借用速記法,報紙、雜志等鉛字印刷媒體得以將議會、學術演講、授課內容、法庭辯論等廣義上的“演說”記錄下來,因而這一階段被視為言文一致運動的確立期。此時,若林甘藏、坪內逍遙、二葉亭四迷、山田美妙等文學家都加入了有關文言一致新文體的討論,嘗試通過在句末引入“だ”“です”“である”等俗語語尾詞進行文體改良。現有文學通史對這一階段的文體改良運動總結道:“現在人們日常所使用的‘言文一致體’是由坪內逍遙提倡、在二葉亭四迷的《浮云》(1887—1889)及山田美妙的《武野藏》(1887)中首先嘗試,然后再經過后來的‘小說家’們不懈努力才得以確立的。”[4] 與此相對,文學史也認為,在當時使用舊式日語的保存國粹的反動思潮中,專注辭藻雕琢之風的元祿文學[5] 在1889至1894年間抬頭,同時也出現了和漢洋折中體、歐文直譯體等與言文一致體不同的文體,言文一致運動遂進入低潮期。[6] 森鷗外的《言文論》及一系列有關言文關系的論文就發表在上述文學史所認定的言文一致運動的倒退期內,《言文論》所發表的1890年正值井上毅任文部大臣,標榜國家主義、提倡古典研究的時期。與森鷗外關系密切的落合直文等少壯國學者也在此時針對言文一致體的現狀,提倡國文改良和美文寫作。因此,森鷗外這一時期的寫作被認為是言文一致運動倒退的典型表現。

二葉亭四迷

如果以言文一致運動為單一視角來審視森鷗外在明治二十年代的文學活動,往往會忽略他的國文觀。1868年10月23日明治天皇即位,明治時代開始。1889年日本帝國憲法的頒布標志著日本確立了國家體制,一系列包括國文改良在內的國語運動由此展開。森鷗外的《言文論》正是站在國文改良的角度對業已進行了二十余年的言文一致運動做出的反思。明治二十年代后,舊式和文被國語取代,逐漸退出歷史舞臺。[7] 國文運動倡導者落合直文針對言文一致體者提倡的用和文俗語詞尾進行文體改良的問題,提出要確立一種更符合語法規范的“新國文”。就在森鷗外寫作《言文論》之前,新任外相大隈重信忙于與歐美各國簽訂通商條約,而日本國內正以侵略朝鮮為前提開展針對清朝的軍備擴張。正是在這種背景下,日本啟動了國家級的日語調查活動,同時還開始編撰“網羅性地收集當今之世日語,并以當今之世日語說明語義”(《日》:113)的《言海》。甲午戰爭以后的日本語言文字改革更是無法和“國語”“國文”這樣的概念分開。言文一致運動和國語改革運動在日本近代民族國家建設的過程中有著復雜的聯系,寫作于《大日本帝國憲法》頒布與甲午戰爭之間的《言文論》看似只涉及言文關系,但身為陸軍省軍官的森鷗外同時也在文中表達了他與落合直文相似的國文觀。

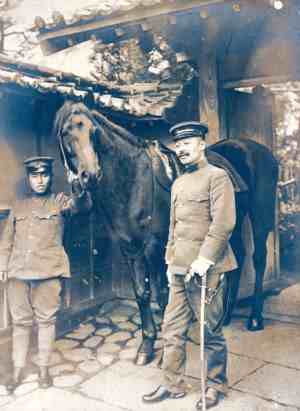

1912年,身穿軍服的森鷗外(右)和愛馬。

1882年,森鷗外從東京帝國大學醫學部畢業后進入陸軍醫院,1884年受到陸軍省的資助赴德留學。在發表一系列有關言文運動的評論后,森鷗外于1893年出任日本陸軍軍醫學校校長,可以說,他一方面是明治時代的文學家,在其周圍團結了一大批年輕的文人;另一方面,作為陸軍省的一名軍醫和軍官,森鷗外始終和現代日本的官僚體制以及帝國的擴張密切相關。1908年,森鷗外以陸軍省軍醫總監、陸軍省醫務局長身份參加臨時假名用法調查委員會,并代表陸軍省發表意見。[8] 可以說,在作為日本帝國陸軍省軍官同時又身為作家的森鷗外身上清楚地體現了文學的言文一致運動與國文、國語的創制歷史之間的復雜糾葛。言文一致運動在森鷗外這里并非自足的概念,也并非無足輕重。然而,正如本文最后一部分所要指出的那樣,作為留洋學者,對于國文,森鷗外有著自身基于跨文化翻譯的設想,絕非復古或國家主義保守思潮所能概括。那么,森鷗外的國文觀與近代日本民族主義、復古主義和以本居宣長為代表的國學思想等各種思想流派之間有什么關系?他的國文構想和言文一致體的主要差異是什么?他的國文觀又應放在何種思想和文化的脈絡上來討論?

森鷗外在德國留學期間

從森鷗外這一時期的文論中可以看出,到1890年,言文一致體的討論已經從最初的國字改良問題過渡到如何創造出標準語、如何通過改良國文而使文成為文的問題。雖然都專注于如何創制出可以描寫當代日本人情的現代日文,但森鷗外并不同意山田美妙等人在日文句尾引入俗語語格的做法。他在評述言文一致運動時,呼吁使用日文的舊語格,從而構建理想的新國文。具體來說,森鷗外一方面通過對言文一致體的思考與回應提出了理想的國文構想,即一種基于翻譯、超越方言,且具有清晰邏輯和表意關系的普遍而理想的國文;另一方面,他也用自己的國文設想豐富了關于當時同樣尚未定型的言文一致體的討論。本文通過細讀森鷗外在1890年前后發表的以《言文論》為代表的一系列文論,試圖揭示言文一致運動與國文改良之間的復雜關系。

1

言文一致論的神話與森鷗外的“逆行”

森鷗外在《言文論》開篇即指出,被十八世紀的國學家們奉為經典的《萬葉集》有值得商榷之處,因為日本并非像《萬葉集》所說的那樣“是唯一一個由言靈帶來幸福的國家”[9]。短短一句對《萬葉集》有關言靈論述“合理性”的質疑為《言文論》定下了整體基調,表明它與十八世紀國學者以語音研究為基礎的國文論不同,也暗示了《言文論》與日本國學及國文學者之間的距離。也正是從這個意義上,森鷗外及其同仁將他們自身提倡的國文稱為新國文。

與普遍關心聲音問題的國文學者不同,森鷗外在《言文論》中指出,本來韻文是為了歌唱和舞蹈而創作的,訴諸耳朵;而散文是為了閱讀而創作的,只訴諸眼睛和心。在極端的意義上,音調在散文中沒有絲毫的用武之地,若訴諸耳朵的韻文可以不使用新語格,那么訴諸眼睛和心、為了閱讀而寫作的散文也沒有必要使用新的語格(詳見「言」:82)。這里森鷗外談論的是用來默讀的散文和小說文體,即他后來所說的不適合朗讀的“無聲的文字”。[10] 森鷗外不僅不關心國文中的聲音問題,甚至可以說是反語音中心主義的。他清楚地指出:“雖然世間也有人聽到言文一致的名字就覺得文即言、言即文,但言文一致只是采用今言而已,其本質則為儼然的文章,是為了讀而寫的文章。由于是為了讀而寫的文章,所以能看出充分的語言淬煉印跡,這也是和日常會話不一樣的地方。”(「言」:80)換言之,“文”雖采用今言,但并不等于今言。因而,在《言文論》中,森鷗外認為落語筆記[11]就俗不可耐,他也借西洋人到非洲大陸旅行時用音符記錄非洲土著語言的行為來諷喻日本的羅馬字學會不顧母語變革的歷史,凡事必依據現在的發音記錄語言的做法。

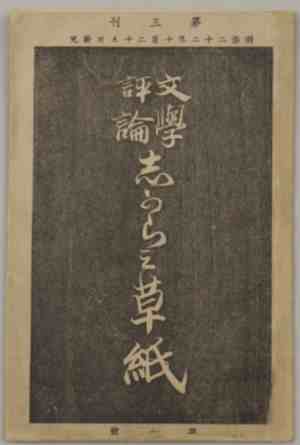

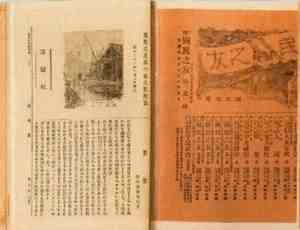

鴎外主宰雑誌。雑誌「國民之友」に掲載された、訳詩集『於母影』の稿料をもとに創刊された。文蕓評論を主軸とし、次いで翻訳に重きが置かれた。誌名は「文壇の俗流にしがらみをかける」という意。鴎外をはじめ、S?S?S(新聲社)同人の著作が掲載された。明治22年10月~同27年8月刊行。

柄谷行人在《日本現代文學的起源》中認為,十八世紀的日本國學中已經有了語音中心主義,佛教僧侶中通曉梵文的文學者們對用漢文所寫的《日本書紀》和《古事記》進行語言學分析,試圖找到古代口語中的“古之道”[12]。這在本居宣長那里達到了極致。因而,柄谷認為語音中心主義并不僅僅出現在西洋,日本民族主義的萌芽也表現為在漢字圈中把表音性的文字置于優越地位。[13] 正如上文所言,一般認為,言文一致運動始于1866年幕府時期前島密所提出的《漢字當廢之議》,在此語音中心主義的延長線上,還有日語假名學會和羅馬字學會發起的一系列活動。但正如森鷗外的《言文論》顯示的那樣,近代日本國語改革所面對的問題并非單純的語音中心主義所能概括。至少,在明治二十年代,僅從森鷗外的《言文論》來看,言文一致運動也早已超越了單純的“表音”運動。如《言文論》及同時代的相關寫作所體現的那樣,與語音中心主義相比,森鷗外更關心日文文法、語格、句子構成、標點、斷句、分段等問題,即如何成文的問題。這也是當時山田美妙和二葉亭四迷等言文一致論者實際關心的問題。

事實上,森鷗外是反對復古的,他說:“模仿死文,無論其所模仿的文究竟是希臘、羅馬、秦漢唐宋,還是奈良朝前后的文”,都無助于這些國家各自的國文發展(詳見「言」:77)。不過,雖然森鷗外與言文一致家們一樣反對寫復古的文,但他也不完全同意后者的主張:在對如何寫“今文”的思考中,森鷗外對當時的作家兼言文一致論者山田美妙等人的主張提出了批評,尤其反對他們將東京方言中的俗語作為新語格引入散文的做法。

以往的論述往往將森鷗外的這些觀點視為言文一致運動的倒退,認為森鷗外撰寫《言文論》的明治23年正處于文學史所描述的言文一致運動停滯期。例如,站在山田美妙等人的立場上,山本正秀就認為,從明治21、22年開始出現了保守的文章雕琢之聲,保存國粹思想興起,支持言文一致運動的歐化思想退潮,保守的文章觀不承認俗語俗文的價值,因此言文一致運動出現了停滯。[14] 在山本正秀看來,森鷗外正是這股保守風潮中的一員,《言文論》中對山田美妙的言文一致體的批評是受到了始于明治22年的、文壇開始向落合直文等人的“保守的國文改良運動”轉向的強烈影響。[15] 山本正秀雖然區分了森鷗外的《言文論》與當時其他言文論者之間鮮明的差異,但他完全沒有考慮到言文一致運動不過是近代日本創制國語、國文歷史中的一部分,而將言文一致運動當作一項自明的、本質化的運動。事實上,小森陽一就曾指出,山田美妙之所以提出徹底擁護“今日俗語”的主張,正是基于其對國語的充分意識,他相信帝國憲法頒布后,比肩于歐美國家的日本可以與過去的文明割裂,日本帝國的國語是要走向未來的國語(詳見《日》:114)。山本正秀并未看到,無論是森鷗外還是山田美妙,他們當時都站在言文一致運動與日本帝國國文創制的交叉點上,只不過兩者前進的方向不同而已。

柄谷行人《日本現代文學的起源》

柄谷行人對森鷗外與言文一致運動關系的評價則與山本正秀恰恰相反。在柄谷建立的“明治維新二十年后”的譜系中,森鷗外這種反對聲音主義、反對復古,也反對文言一致體的態度,具有某些抵抗“現代文學透視裝置”的意味,即柄谷認為“‘文學’的主流并不在鷗外和漱石那里”,而是從其后通過言文一致體建立了日本現代文學中的內在性的國木田獨步的路線上發展起來的。[16]對于這一時期森鷗外的寫作主張,柄谷行人在《日本現代文學的起源》中,如此評價森鷗外在《言文論》同一時期創作的《舞姬》:“在《舞姬》中,通過現在的‘余’來回顧過去,這樣的視角[透視法]已經確立起來了”;但是,“鷗外分別使用了多種表示過去的語尾詞。可以說,正因此他得以回避了言文一致”,這與山田美妙等人的語尾處理方法不同。[17]這里,柄谷所談到的“分別使用了多種表示過去的語尾詞”的寫法,正是森鷗外《言文論》中日文書寫主張的體現,即他拒絕山田美妙等人所提出的在語尾使用“た”和“です”等俗語新語格。簡而言之,反對文章復古的森鷗外卻在自己的小說創作中使用了能夠表示多種過去的日文舊語格。柄谷的敘述著力于重構日本現代文學發現風景、樹立內在的過程,因此在這樣的歷史中,森鷗外的地位便處于言文一致體的主流文學史視野之外;柄谷行人從國木田獨步后來建立起來的文學路線中回溯了夏目漱石和森鷗外,將他們這種無法在明治二十年后期言文一致運動與國家體制相結合的歷史譜系中得到解釋的作家,描繪成是對這種體制有意無意的抵抗、懷疑或“尚未”,甚至是對現代性的抗拒。不過,柄谷行人的研究雖充分揭示了言文一致運動與國家體制相結合的歷史,卻沒有討論國語運動與國家體制之間的關系,也沒有更進一步討論言文一致運動、國語運動與國家體制這三者之間的張力。其實,像森鷗外這樣在言文一致運動的歷史中未能得到充分理解的作家,他和國家體制的關系恰恰能在同一時期的國語運動中得到更好的說明,因為言文一致運動與國語運動這兩者并非毫無關聯。

森鷗外的確在《言文論》里批評了山田美妙等人,稱即使他們“只在散文里使用這些[新語格],我等也未能立刻承認將這些語格當作常格的必要性”(「言」:82);同一時期,他也確實用文語體創作了《舞姬》并使用了日文的舊語格,此后的翻譯也使用了這種文體,雖然在此之前他已經嘗試過在自己的文學翻譯和評論中使用口語體及言文一致體的句尾“です”“ます”。[18]森鷗外的文體論和文體實驗留給我們的問題是,如果我們用民族主義或者國家主義來評價十八世紀以聲音主義為研究主旨的國學家們和言文一致體這一近代裝置形成過程中的日本文學,那么我們又該如何評價處于這兩者之間的明治二十年代的森鷗外的國文觀?除了“不足”或是言文一致運動評價史上常常使用的“倒退”“挫折”外,我們又該如何理解森鷗外反對復古卻也同時反對聲音主義及言文一致體的國文主張?

山田美妙

山本正秀只看到言文一致運動的歷史,而忽視了它所從屬的日本帝國國文與國語改革的大歷史;柄谷行人則主要關注近代日本國語和國文與語音中心主義相結合的歷史,因而,森鷗外的言文主張在他們各自的歷史敘述中往往作為不符合歷史發展方向的低谷或“尚未”而出現。本文認為,若要討論《言文論》的意義,首先應該將言文一致運動和相關的言文問題放置到明治維新后日本國家和國文的創立過程中去考察,將言文一致運動看作一個能容納不同國語主張、內部充滿矛盾和張力的裝置,而不是將它絕對化和神圣化。下文就將具體論述森鷗外在《言文論》中所談及的有關日本國文創制的幾個重要問題以及它們與言文一致運動的復雜關系。

2

去方言的國文觀

在《言文論》中,森鷗外堅持文有雅俗之別,認為極雅的文和極俗的文冰火不容,文需要打磨,是儼然的文章。但正如上文所說,他也反對文的簡單復古,主張將今言直接變成今文,不再作復古的文。可見,雅俗的標準并不在古今。雖然主張今言,但森鷗外卻認為今言未必雅,因而需要淬煉。

從《言文論》和《舞姬》來看,森鷗外不滿的正是山田美妙等言文一致論者所提倡的俗語新語格“てにをは”,也即從東京方言進入日文及標準語中的語法規則。這一規則集中表現為對詞尾謂語動詞的時態及助辭“だ”或“です”的使用。森鷗外考慮的是如何在文中對話以外的敘述或描寫部分雅致地使用今言而不使用方言語法規則,重新創造一種普遍的語言。他以德語文學舉例:“現在的巴伐利亞,本該說ich schlafe(我睡覺),人們卻說ich thue schlafen,但這種新的用法并沒有進入文。我國的だ和です和這個也有些相像。”(「言」:82)在森鷗外看來,言文一致論者試圖使用的由俗語語法規范起來的語言只不過是東京的方言而已,其地位等同于巴伐利亞地區的方言,不應該成為文的規范。

《舞姬》,載《國民之友》69號。

以東京方言為明治政府標準語的倡議正出現于森鷗外發表《言文論》之后。1894年,同樣留德的上田萬年發表了《國家和國語》,次年又發表了《關于標準語》等文章,提倡在東京語的基礎上進行“人工的雕琢”,從而建立標準語。[19]國語的概念經常會因為帝國邊界的不斷變動而發生變化,并不能一勞永逸地確定下來。當“國語”尚未在日本國內被整合完成時,“標準語”概念又作為觀念性的“國語”在現實世界被提了出來(詳見《日》:147),因此,在帝國邊緣,標準語往往作為替代概念被提出。早在1880年,東京語是最好的語言而應當被學習的意識已經遠播沖繩。掌握不好“標準語”已經成為非東京人的一大煩惱。[20] 甲午戰爭以后,標準語的確立過程和方言撲滅運動相結合,其主旨強調的是帝國的統合(詳見『江』:54)。在此之后,所謂的“標準語”更加明確地指代居住在東京、受過教育的東京人所使用的語言。

上田萬年在《關于標準語》中指出,德國標準語的基礎是路德翻譯《圣經》所使用的語言,這種語言的品位得到提升后,成為日后統一帝國的先導。[21] 德語的統一確實形成于1522年馬丁·路德翻譯《圣經》之后,但路德使用的是十六世紀神圣羅馬帝國內的薩克森方言。當時各種方言并存,沒有哪一種具有統一其他方言的影響力,路德站在和教會權威對立的民間立場上,在薩克森方言的基礎上又吸收了各種方言和詞匯,竭力使各地老百姓都能理解之。因而,明治政府企圖用居住在政治首都東京、受過教育者所使用的語言為基礎建立日本標準語,并不能完全效仿德國標準語的建立過程。上田萬年雖然知道德國的情況,但他依然提出日本的標準語當以東京方言為基礎[22],而森鷗外針對東京方言的語格進入言文一致體并被確立為一種新的文法規范所提出的異議,則很可能緣于他深刻地認識到了德國方言和標準語之間的關系。森鷗外留學德國時并未一直住在首都,而是分別在南部的慕尼黑、東部的德累斯頓以及北部的柏林三個地方居住和學習,他回國后發表的“留德三部曲”也是以這三個不同地區的故事為素材創作的作品。

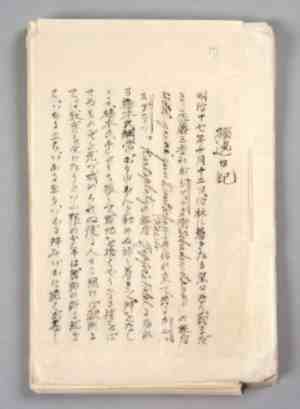

《獨逸日記》,是森鷗外在留學期間(明治17年10月至21年7月)寫的日記。

表面看來,森鷗外的批評似乎可以被解讀成他對作為政治首都的東京變成標準語的發源地提出的異議,或者可以說,正像柄谷行人指出的那樣,這是森鷗外對日本近代化體制裝置的抵制。《言文論》所反對的山田美妙一派的論述也加強了這種印象。山田美妙在《言文一致論概略》中強調,明治前的江戶語就具有全國標準語的歷史和地位:“當時是封建制度,各大名突出各地語言的差異”,但是,因為中央政府和參勤交代制度的存在,“唯獨在江戶才形成了語言的混合”,“各地人都多少接觸過江戶語的語法。所以江戶語最終十分普及也是不可避免的”。[23] 山田美妙一直強調江戶曾經是日本的政治中心,因而江戶語具有構筑標準語的基礎。山田美妙所說的是從明治前的江戶到明治后的東京作為政治中心的歷史地位,以及這一地位在標準語建構方面所具有的自明性優勢;與此相對,1884年,東京文理科大學校長三宅米吉曾提出過“語言上的分權主義”,強調各地方言不存在孰優孰劣,反對強行制造以一地語言為基礎的標準語(詳見『江』:84)。也就是說,辯論的雙方都想建立統一的國語,但分歧就在于是否應當以東京方言為基礎語言。

1868年底,十六歲的明治天皇從京都前往東京

考慮到東京方言在明治時期的變化,我們會發現森鷗外對于標準語的態度其實更為復雜。他并非完全因為東京強勢的政治力量才反對東京語作為標準語,而是認為東京語的語言基礎相對薄弱。1868年,江戶開城,此后,幕府的家臣和武家貴族紛紛逃離江戶遷往靜岡,城里剩下的多是下層武士和市民,以及以薩摩蕃為主的地方武士集團。到森鷗外寫作《言文論》的明治二十年代,東京的人口從最初開城時的26萬上漲到了約130萬,其中以外來者居多,而江戶本地人口的數量和階級屬性并沒有顯著變化,即主要由平民和下層武士組成。此時所謂的東京語并非“東京的語言”,或者說“住在東京的人說的語言”;江戶方言,即后來所說的東京語,是保留了江戶傳統的下町方言[24],同時,由于江戶本地人口在比例上的衰退,江戶語,也即當時正宗的東京方言越發凸顯其地方色彩。日本學者杉本孜認為,正是東京語濃烈的地方色彩以及使用人口數量不占優勢,才構成了以東京受過教育者的語言為基礎來重新構建標準語的契機[25]——這種具有濃烈江戶地方色彩的方言正是日本標準語運動中要清除的元素。杉本孜也在《東京語的歷史》一書中談到了標準語的基礎,認為江戶語是一種表現人的活動結果的都市語言,其中包含了下層階級使用的下町語詞和文法,有別于代表日本長久政治中心的上方語[26]傳統(詳見『東』:195)。在杉本孜看來,明治以后,在所謂東京語基礎上發展起來的標準語便是要實現從體現東京原有都市生活特色的東京語向體現日本政治特色的東京語的轉換。杉本孜和森鷗外都并不贊同將東京語作為標準語,但杉本孜是站在江戶原有下町社區的立場上,反對強勢的政治權力剝奪了原有東京方言的市民底色的做法;而森鷗外反對將東京方言作為日本國文基礎的原因卻恰恰相反,他看到的正是東京方言的俗語底色不適合成為一國之語。

杉本孜也《東京語的歷史》封面

其實,在德國,路德翻譯《圣經》的語言也并非真正來自民間,而是以德意志中部和南部宮廷以及政府所使用的部分官方語言為基礎,隨后借助印刷技術將翻譯推廣于民間。[27]因而,森鷗外和上田萬年都應當知道,即便是德國,與宗教用語拉丁語相對的“方言”也并非來自民間的俗語。森鷗外在《言文論》中之所以對語尾詞“です”從東京方言進入日文書寫系統不滿,很可能就是因為這些語尾詞的世俗性。“だ”和“です”正是言文一致家們所嘗試的用現代日語來創作近代文學的成果。例如二葉亭四迷《浮云》第一篇(1887)的語尾是“だ”;山田美妙的《武藏野》(1887)和《夏木立》(1888)語尾也都是用“だ”;山田美妙的《蝴蝶》(1889)采用了“です”調。最初的這批文學改革者都是出生于江戶、后來留居東京的人。當然,從日本語言語法和翻譯角度來研究語尾詞“だ”和“です”歷史的著作繁多,在此不予贅述,不過,杉本孜對江戶世俗傳統的研究也提供了一種可供參考的地方歷史視角。“です”本是古已有之的用法,但是在江戶時代多為藝妓所用,和表示輕薄口吻的“でげす”意思相同,即便是一般的商人、工匠,或是稍有身份的人都不用這一說法。據說在明治之前,鄉村武士來到江戶,在柳橋、新橋一帶聽到藝妓使用“でげす”,以為這是江戶的普遍用法,便加以模仿,隨后這種用法就在江戶流傳開了(詳見『東』:274)。而另一種語尾用法“であります”也有類似的歷史。明治初期,使用語尾詞“です”較多的是新一代從地方到東京的官吏和學生。明治10年左右,“です”出現在《讀賣新聞》中,到明治21年,即森鷗外寫作《言文論》的同一時期,“です”便作為“でごさいます”的縮略語被收錄進英國的日本專家張伯倫(B.H.Chamberlain)所編撰的《日本口語文典》中(詳見『東』:276)。所以可以看到,在明治以后現代日語的形成過程中,句尾詞“です”一方面是從用訓讀方式引進新名詞時產生的句尾形式中發展起來的,有著類似于“でごさいます”的意思;另一方面,它也裹挾著江戶復雜的文化背景(詳見『江』:76)。

結合《言文論》主要探討的是文章的雅俗問題來看,森鷗外之所以反對將東京方言中的語格吸收到散文寫作中,有可能正和“です”在東京方言里的“俗”歷史有關。1910年,森鷗外在用言文一致體創作的小說《青年》中描寫了這樣一個場景:從薩摩舊地來到東京的青年小泉純一郎初到東京,因尋訪知名作家大石路花而和他的女傭進行了對話。此時,他嘗試的可是“平日在鄉下讀小說時學到的東京話”[28]。這位家境優渥、想以寫作為生的薩摩青年“就像使用不習慣的外語那樣,邊想邊說,一字一頓”[29] 地用東京語與女傭進行了來東京后的第一次對話。小說中這一虛構的場景不僅標志著言文一致體在國語改革中的最終勝利,同時也具有歷史的象征意義,標志著明治維新后建立起來的新的日本世俗世界對于武士舊傳統的勝利,而森鷗外想必對這兩種勝利都不無惆悵。

1888年在普魯士王國柏林市與日本學生在一起。

森鷗外出生于石見國津和野藩,十歲移居東京,他的父親也在次年攜全家搬到東京并開設了醫院。可以說,森鷗外是抱著青云之志“上京”加入明治政府的。1872年在東京學習德語備考醫學院時,森鷗外住在位于神田小川町的日本思想家西周的家中,上大學后移居本鄉,兩處居住地都在東京新型知識人圈所在的地鐵山手線經過的區域內,與東京的下町區域沒有交集。而倡導在東京人使用的語言基礎上發展標準語的上田萬年是藩士之子,出生在尾張藩(即名古屋)下屋敷,也就是遠離江戶城的郊外。雖然兩人對標準語的主張不同——前者直接拒絕以東京方言作為語尾規范,后者則認為應提升東京語地位——但兩人的共同之處在于他們所使用的都不是具有江戶傳統的下町市井語言,也就是說住在東京的受過教育者使用的語言其實正是森鷗外與上田萬年他們自己的語言。[30] 如果森鷗外不用文語體而用言文一致體創作“留德三部曲”,很難想象他要如何用自己的方言或是東京方言直接轉述分屬于德意志不同地區、隸屬于不同階層、生活在不同時代的德國男女老少的方言,這用當時的日文是辦不到的。毋寧說,森鷗外自己也從未想過要這樣做吧。顯然,與堅持使用一種以方言為基礎的日語相比,森鷗外設想的是創造一種更具普遍性的國文。

森鷗外在柏林的住所

與此同時,倡導新語格的言文一致論者山田美妙雖然主張使用東京俗語,但他的理由無非也是“江戶有中央政府”,而且今天的東京、未來的東京都將是日本的首府[31],這只是一種基于政治中心的訴求,而不是對于江戶文化的強調。正如上文所言,柄谷行人將森鷗外放置在與言文一致體共同建立起來的日本國家體制框架之外。然而從方言的角度來看,森鷗外與山田美妙兩人之間其實存在著一種奇妙的聯系,雖然森鷗外反對以東京方言為中心的標準語,而山田美妙則提倡以東京方言為基礎的言文一致體,但二者從根本上都是在否認東京的地方傳統,同時認同新建立的明治政府中央體制,從這點上看,上田萬年與他們也并無二致。他們之間這種隱含的相似性是被狹隘的言文一致視角所遮蔽的盲點,而這一盲點只有在日本國語與國文的創立歷史中才得以顯現。

3

理想的國文

《言文論》開篇即提出模仿死文“無助于國文發展的目標”(「言」:76),文章最后則以落合直文與山田美妙“兩派同樣都期待我國新國文的振興”(「言」:84)一語結尾,可見雖然森鷗外討論的是言文問題,但他在寫作時考慮更多的是日本的國文問題。或者可以說,森鷗外正在用其理想的國文構想來豐富言文一致體。

1889年《大日本帝國憲法》頒布后,日本發起了以建設日本國民國家的語言和文學為目標的國文運動,《言文論》的寫作正值此時。《言文論》發表的同年,博文館開始刊行落合直文參與校訂的《日本文學全書》,至1892年完成時,該系列收錄了到中世為止的24冊文學作品。[32] 四年后,博文館的《帝國文庫》又繼續刊行近世文學。《言文論》刊出的前一年,以“本邦固有文學”為中心的《日本文學》創刊,1891年該刊更名為《國文學》。[33] 當然,不能忘記的是,“國文”興起的一個重要背景就是帝國憲法及教育敕語的頒布。森鷗外在憲法頒布前一年回國,憲法頒布一年后創作了《舞姬》。后來任文部大臣的井上毅在參與憲法制定的過程中,提議將漢文“統治”一詞用“純粹日語”的“治らす”表示,顯示出進一步去除漢字并同時向和文及日本歷史回歸的國家意圖。[34] 森鷗外自然不會忽視明治政府的這些動向,在《舞姬》里通過“天方大臣”這一形象暗示了日本內閣交替與條約改正運動。[35]

井上毅任文部大臣后廢棄漢文,明確倡導國文概念,而落合直文等少壯國學者也在此之后受到了禮遇[36],不久便開始了一系列國文和國語教科書及讀本的編撰工作。1897年,落合直文開始編撰《中等國文讀本》,收錄了森鷗外的多篇譯作。[37]國文運動興起于井上毅提出向日本歷史回歸的語境之中,然而森鷗外和落合直文等在1890年前后提出的國文改良主張,并非簡單回歸日本和文的歷史傳統,也并非純粹出于對國文的研究,而是要在明治以后的國語改革中,將國文研究“運用于實際”,是針對當時國語文體改革而提出的改良國文的主張。[38]經過早期廢除和制約漢字的運動,到明治二十年代,和文的概念已經被國文以及在此基礎上混合漢字與和文的文體所取代。

落合直文像

既然反對俗語的語格進入日文,那么森鷗外又是如何構想國文的呢?在《言文論》寫作的同一時期,落合直文在《文章的誤謬》(1889年)和《將來的國文》(1890年)中指出了當時國文的種種弊端:“我國的文學社會非常混雜,文體也各種各樣。”[39]根據他的統計,當時所謂文體有漢文體、翻譯體、小說文體、書簡文體、言文一致體、歌謠詞曲體等,不勝枚舉。落合直文關心的是各類文體中混亂的日文文法,在他看來,文應當比言具有更嚴格的規則,因為所謂文章本是言語的連綴,若無文法規則,言語的錯誤往往會變成書寫的錯誤。[40] 和森鷗外一樣,落合直文也認為國文應當完全遵循語言的規則,但他并不同意言文一致論者直接以言為文的主張。在《文章的誤謬》中,落合直文例舉了19種文法錯誤[41],其中一類便是助辭的錯誤。他說,在日語中有各類助辭,“有表示普通的過去,有半過去,有自然的過去,有使然的過去,有驚嘆的過去,也有確定的過去。各種意味不同,不應該混用。而今人不加區別,けり黨就只用けり,ぬ派就只用ぬ,つ團就只用つ,たり幫就只用たり,き組就只用き”[42]。總之,他批評十種助辭只用其中一種、棄用其余數種的做法是一種經濟主義行為。[43] 可見,就像森鷗外在《言文論》里提到的那樣,落合直文并不反對以文寫言,但他認為言文一致體應該具有更高的品位,而不應一味屈從言的規則,因為正是如此才會在語言中留下了較多的錯誤。小森陽一曾指出,山田美妙等人在日文單詞五段活用的連用形后加上“て”“た”等連接詞時,會出現促音變,這就將很多不規則的發音引入了書面語中,并使用言部分[44] 最大限度地發生了語法變化(詳見《日》:163)。這種用法除了上文所提到的將東京語中下品的使用法引入標準語外,還可以稱得上是一種典型的語音中心主義的做法,即用書面語摹寫音變的同時不惜令用言部分發生語法變化,這正是落合直文和森鷗外所指出的語言中的錯誤。

落合直文所提到的助辭問題關系著日語表達中的時制問題。通過使用恰當的助辭和時間提示詞,日語能表達多種時態和相的組合,但后來確立的現代日語主要沿用了現在、過去和將來三種時態,由つ,ぬ,たり,り等日語助辭表現時制的復雜性則脫落了。當時,山田美妙曾就助辭結尾詞問題,對國文論者提出過針鋒相對的意見。他在《言文一致論概略》中說,俗語動詞的時態是反對論者集中攻擊的焦點,他們都認為俗語的時態是不完整的;但其實俗語中的時態并不像國文論者所說的那樣混亂而無序,因為俗語只有四種正確的時態,而且只要四種就足夠了,即現在進行時、過去時、將來時和現在完成時;而原來的古文,則如“已經滅絕的乳齒象不會再次復蘇”。[45]

森鷗外《青年》封面

山田美妙所提到的俗語時態“只要四種就足夠了”無疑是對文的最低要求,也是落合直文所說的“經濟主義行為”,這或許正是言文一致體的局限。森鷗外后來在小說《青年》中這樣諷刺當時所謂的作家:“被人追捧的主人公、著名作家大石路花既不說要練習的話,也不說要修行的話,只說寫出來是最重要的事情,所謂文章就是這么一回事了。如果要寫擬古文的話,是需要不斷練習的,大石本身也不會,他所寫的東西里就有很多假名的錯誤,不過他說不用管這些,接著寫下去就是了。”[46] 這在森鷗外看來或許也是言文一致運動的必然后果。

森鷗外的《言文論》在文法層面主要針對的也是句尾的時制問題。他在同一時期另一篇非常短小的《言和文》中再度詳細討論了《言文論》的主張:

國文的時制比當今言的時制要好。當言轉換成文的時候,應當改變言的時制,這個言也就能非常確切。當今的言文一致家真的想要使文成為文的話,僅僅在句尾增加俗語是完全不能做到的。[另一方面,]若有人真的厭惡將句末助辭變成俗語的時制而大量使用名詞結尾的話,也不能說是遵從了國文的句末助辭規則。[47]

作為自己主張的實踐,森鷗外在《舞姬》中使用了大量的語尾助辭。在此之前,森鷗外在留學途中曾用漢文體寫過《航西日記》,到西貢時,還曾賦詩一首。但是,正如當今的評論家所言,由于使用了漢文體,《航西日記》基本上是一種脫時間的靜態文體。[48] 只有使用了文語體,即充分調動落合直文所提到的日語助辭的時制功能后,《舞姬》才得以包含手記寫作的現在時間和手記記敘的過去時間這樣一種雙重時間結構。柏林這座城市是隨著主人公太田豐太郎過去的意識,借助視覺描寫展現出來的。豐太郎與愛麗絲會面時,提示詞“現在”將過去的時態轉換到了現在的時態;等豐太郎去愛麗絲的房間時,時態又轉變成了進行時。時態的轉換不僅提示了豐太郎的意識和心理變化,也提示了場景和地點的轉換。可以說,全文正是通過不同的時態將不同的場景綴連起來的。[49]

但是要說森鷗外的《舞姬》和《言文論》是言文一致嘗試的一種倒退是不公平的。因為正如柄谷行人和小森陽一都已經指出的那樣,《舞姬》除了句尾不使用“だ”和“です”外,其他做法都更接近西洋的文體,具有更強的寫實性,能夠輕而易舉地被翻譯成西語。森鷗外的文章被作家谷崎潤一郎稱為平明派的文章,即“每一個細節都交代得清清楚楚,沒有一點曖昧模糊之處,文字使用正確,語法也沒有錯誤”[50]。在如何使文成為文的問題上,森鷗外或許比同時期的言文一致家走得更遠。

4

翻譯中降生的傳統

那么,森鷗外使用日文舊語格的理想國文構想來自何方呢?《言文論》里所提到的落合直文、小中村清矩等這一代的日本國文學者有一個明顯的特點,即他們都不排斥“洋學”,甚至主張要在研究日本國體和國文時考慮吸收西洋知識。森鷗外之所以在如何使文成為文這一點上得出和言文一致家不同的結論,原因就在于他能夠在跨文化的場域中思考日本的國文問題。森鷗外顯然是支持落合直文所提出的舊語格的,而且也在同一時期運用舊語格創作了《舞姬》。但是,森鷗外并非復古主義者,他提出要使用今言,用今文寫今言,不寫復古的文。《舞姬》展現了明治維新以后日本人最初的留洋經驗以及與異國女性交往后驚心動魄的內心世界;與此同時,小說也用假名和漢字所組成的詞匯大量展現了柏林的風物人情。《舞姬》的情節究竟是以中國白話小說中常見的才子佳人始亂終棄的故事為原型,還是以《源氏物語》等國文學中的“恨”(恨み)為核心,仍是一個眾說紛紜的話題;但從題材上來看,《舞姬》無疑是個跨文化文本。這一跨文化視角同樣可以重新審視有關“和漢洋三文脈的調和體”[51]或“和漢洋折中的新文體”[52] 的論說。

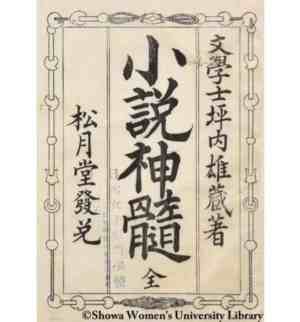

安萬侶曾在為《古事記》所作的序中寫道:“上古之時,言意并樸,敷文構句,于字即難,已因述者,詞不逮心,全以音連者,事趣更長。是以今或一句之中,交用音訓,或一事之內,全以訓錄。”[53] 這段話被日本語言學家柳父章稱為日語感覺的原型。它一方面是對詞不逮心的自覺,即自覺到漢文詞匯不足以表達日本人的情感;另一方面也指出“全以音連者,事趣更長”,即意識到和文在文體上拖拉繁復的缺陷。因而,安萬侶的做法是在一個句子的某些部分將摹寫“口語”的日語表達與作為“詞”的漢字混用,而另一些部分則只用漢字表現。在柳父章看來,這便是日本書面語的原型。[54] 明治時期以文章通俗而著稱的福澤諭吉曾談到過單靠俗語難以成文。他在《福澤全集》的序言里寫道:“俗文不足之處用漢文字來補足,非常方便,因而漢文絕不可棄。”[55] 坪內逍遙也在《小說神髓》的文體論中指出過明治時期文體的難題。他說,雅文體“優柔閑雅”,“自有古雅的情致”,但“缺乏活潑豪宕之氣”,“裊裊缺乏氣力”,無法描寫豪放的舉動和跌宕的情景[56];而取自口語的俗文體則易懂而活潑明快,但是可能會“失之音調的乖離,或氣韻的野鄙,因此極為風雅的想法寫起來就變得十分粗野”(『小』:7)。同時,俗語有冗長之弊,且無語法規范,缺乏音韻之美,尤其不適合敘述和描寫(詳見『小』:9)。從安萬侶到坪內逍遙,他們都意識到可能要在跨文化的體系中才能找到創制優良日文的方法。

坪內逍遙像

明治時期通行的書面語主要有兩種情況,即含有較多漢字、平民難以理解的漢文訓讀體以及整體平易、平民容易理解的漢文訓讀體。[57] 但不管哪種情況,漢文訓讀調已經構成了書面語的底色。雖然《舞姬》被認為是雅文體的實驗作品,但仍然留有強烈的漢文訓讀底色。例如,小說中“腸一日九轉”(腸日ごとに九廻す)之類表述主人公感情的文字其實是對司馬遷《報任少卿書》中“是以腸一日而九轉”的翻譯。[58] 日本文學中受到漢籍影響的情況不勝枚舉。[59] 更為重要的是,在杉本完治看來,《舞姬》文體上的特點,即主語+述語的表達方式正是受到漢文的影響,以述語為中心的文體使得《舞姬》的句子有別于一般文語體的冗長而表現出短小精悍的特點。正是由于這樣一種漢文體底色的存在,《舞姬》才表現為文學史上通常所說的“和漢混淆”的文體。[60] 有意思的是,在杉本完治看來完全屬于漢文句型的底色,在磯貝英夫看來則類似歐語文脈中的句法邏輯,由此《舞姬》才得以區別于一般流于情感描述的和文學,它除了具有準確描寫現實的能力外還帶有很強的說理性。[61] 姑且不論是漢文特色還是西文影響,《舞姬》從本質上來說是一種跨文化的混雜文體,它也由此成為近代日文書寫系統的典范。

原本訓讀體就是一種翻譯手段,是日本文人在接觸中國文獻時,通過助辭“てにをは”對漢籍所做的“日本化”處理。[62] 正如福澤諭吉所說的那樣,明治以后,這種“日本化”的翻譯手段繼續發揮著重要的作用,日本人由吸收中國文化轉向對西洋學術思想的接受,但不變的是他們仍需借助漢字和漢文詞匯來書寫和閱讀。[63] 問題是,如森鷗外所說,“若有人真的厭惡將句末助辭變成俗語的時制而大量使用名詞結尾的話,也不能說是遵從了國文的句末助辭規則”。也就是說,要創制真正的國文,在文化翻譯的過程中,應該如何寫用言部分是日本文人不得不面對的現實問題。日文的特點是動詞后置,句尾具有詞形變化的用言部分表示時態和感情,與敘事的邏輯真正相關;而多以漢文名詞表述的體言部分不參與時態和感情的表達,無法建立起句子之間的邏輯關系。據柳父章的研究,日語口語本不是邏輯清晰的文體,說話者并不完全結束句子,而是積極與對話方保持交流,因而說話者說出的是一個個不完結、不獨立的句子。[64] 言文一致家二葉亭四迷選擇口語體后,直接面對的就是敘事邏輯不清的問題,所以他才會在寫作的同時需要直譯屠格涅夫的作品以求調整自身的語感。他在翻譯外語的過程中習得了通過使動詞詞尾變成“た”來結尾并厘清句子間關系的做法,由此形成了新的斷句意識。[65]

福澤諭吉像

森鷗外自然也為如何擁有更優秀的敘事與抒情方法所苦惱。一方面,他在一系列討論日文朗讀的文章中提議應該按照日文的文法規則來斷句,并注意文章的結構、組織、分段和助辭的用法等方面[66];另一方面,他也依靠翻譯來提升寫文的品位,這不僅包括上文所提到的漢文訓讀調,還包括對西洋文體的借鑒。在發表于1891年的《德意志文學的隆運》一文中,森鷗外表示自己喜歡用直譯西方作品的方法向日本輸入西洋的句法。他認為這樣做并非盲目崇拜西洋的句法,而是希望承認西洋句法的有趣之處及其優點,進而改善日文句法。[67] 也就是說,森鷗外在國文和洋文之間也建立了一種翻譯和對應關系,這為理解上一節所提到的他啟用舊語格寫作提供了新的視角。作為理想國文一部分的舊語格自然是為了表達更為清晰的邏輯關系,然而,森鷗外使用舊語格的做法并非簡單的復古,而是一種對“傳統的再發明”,即在翻譯過程中重新發現日文助辭在表意上的現代功用。

明治以后,“國文”的參照系除了自古以來的漢文外,還有荷蘭語、德語和英語等西洋語言。森鷗外在《言文論》中提到,日文中存在“語脈混亂不堪”的問題,是因為“我國沒有辭典,因此這是很容易發生的。如果有辭典的話便不會有這樣支離破碎的文了吧”(詳見「言」:79)。事實上,1886至1898年正是日本國文文法辭典體系的確立時期。就在森鷗外呼吁編寫辭典的那一年,落合直文和小中村義象合編了《日本文典》,落合直文還單獨出版了《普通文典》。[68] 然而,直到1876年為止,日本國文典仍然遵循西洋文典的處理方法,將時制主要編排在動詞的類目中。1877年之后,表示過去、現在、未來的詞才開始出現在助動詞分類中,時制的表述從動詞的活用等開始擴展到助動詞的分類,這種傾向在明治后期愈加明顯。[69] 有人或許認為在語尾使用舊語格是一種對和文傳統的接續,然而事實卻正與此相反,在明治二十年代的文壇,落合直文和森鷗外再次將舊語格抬升為一種文體規范,其實是為了重新激活明治二十年代以后在和漢洋三重文化場域中的國文傳統。

明治末年的皇典講究所

森鷗外寫作《言文論》時,“國文”尚未作為一個獨立的概念和學科被確立,它的建立本身就是一種對傳統的再發明。而森鷗外和落合直文便處于這個國文創制的歷史節點上。落合直文的《文章的誤謬》發表于1889年皇典講究所的期刊《皇典講究所講演》上。皇典講究所成立于1882年,1889年進行了改革,根據其“改正趣意”來看,改革后的皇典講究所主要是一個以推進國學研究為目的、致力于日本文獻研究、設立國學院、刊行國學相關著作的國學研究與教育機構。[70] 當時所謂的“國學”超越了神道、律令、國史、歌學、有職等領域,納入了國文學、國語、國文、法制和經濟等各個科目。從《皇典講究所講演》1889年的目錄來看,該刊發表的文章既有有賀長雄的政體和歷史斷代研究,也有落合直文的叔叔落合直澄的國語研究。此后,皇典講究所內設立了國學院,在強調通過專門研究“國史、國文、國法”以便成為“我國民國家觀念的源泉”的同時,該機構也并未限制國學院文獻研究的邊界,而是認為應當補充中國和泰西的道義之說。[71] 皇典講究所成立的同時,東京帝國大學也設置了古典講習科,校長加藤弘之聘請了《言文論》中所提到的小中村清矩擔任教授,久米干文擔任講師。值得注意的是,當時的這個古典講習科并非只有國文,也設置了漢文科。[72] 可見,由于并不排斥廣義的文化翻譯,1880年代的“國文”或“古典”的概念遠比堅守十八世紀聲音主義的國學家們所定義的“國語”概念要寬泛。

落合直文當初所致力于改良的優雅國文被稱為“新國文”,他設立了超越擬古文及舊古文陳腐形式的清晰目標,可以說是一種現代的追求。關于這一點,日本國文學者、落合直文早期弟子金子薰園的觀點更能清楚地概括:“新國文”的骨架是漢文,衣服是國文,而且不使用罕見生僻的古文,也并非傳統擬古文那樣柔弱的文章,落合直文在漢文的骨架上只吸收國文脈中在他看來有價值的部分。[73] 可見,與復古倒退的定說相反,《言文論》及作為其背景的新國文運動力圖用日本歷史中一以貫之的翻譯手段創制出明治時期日本國文的新形式。森鷗外和落合直文希望用這一新國文的概念修正言文一致體用言部分的鄙俗,為尚未定型的言文一致體帶來新的活力。

昭和女子大學圖書館為明治18年松月堂刊行的

坪內逍遙在《小說神髓》中將言文問題看作日本獨有的問題(詳見『小』:3),但森鷗外卻在《言文論》開篇就說“言必在文之前發展,而文則在其后直追,這一點參照世界各國的史籍便可知”(「言」:76)。日本的言和文的問題不是日本特有的問題,而是一個普遍問題。在森鷗外看來,簡單地將東京方言提升為標準語,甚至墨守舊有日文國文傳統,都不可能解決這一普遍的問題,必須要像《舞姬》的故事所象征的那樣,經由不同文化的交鋒來建立一種新的、混雜的,因而也是普遍的日文文體。

結 語

從森鷗外的《言文論》及其同時期的一系列論述和文學創作中可以看到,對于森鷗外而言,近代以后的言文關系從來就不是簡單地去除漢字或像言文一致家們所倡導的那樣直接用口語寫作這么簡單,作家們面對的問題也不僅僅局限于言和文的關系。問題的關鍵在于在民族國家誕生后,甚至在帝國擴張時,如何創制出一套新的、“普遍”的文的系統,以及讓經歷了最初言文一致革新后的文成為文。這其中自然包括言文一致家們所呼吁的減少使用漢字,而多使用俗語;但另一方面,森鷗外也看到光靠這些主張是遠遠不夠的,更重要的是厘清句子的邏輯關系,而這勢必意味著文法結構的重新發明和創制。在這樣的考慮中,森鷗外提出不應當引入東京方言的句尾形式,而應該啟用日文舊語格,并踐行一貫的翻譯原則。森鷗外的這些主張既是對國文的設想,也是針對當時言文一致體的發言。像柄谷行人那樣認為森鷗外并未將各種古文的時態統一到語尾詞“た”上,且與言文一致家們所使用的“た”相對立的這種說法,事實上夸大了森鷗外與言文一致家們的差異,且忽視了他們雙方都葆有著在現代國家體制建立過程中創制國文的自覺。此外,借助對近代德語及德國文學的理解,森鷗外重新審視了國文傳統。正如加藤周一曾提到的那樣,“不消說鷗外并非一個單純的保守主義者”,“只要是關于學問的事,他就是一個徹底的西方化論者”。[74] 由此可見,森鷗外對言文的構想、對舊語格的呼吁也絕非一般意義上的復古,而是翻譯的產物,是對傳統的再發現,因為“在明治二十年代唯有翻譯工作者才是新文體的創造者”(《日》:154)。

注 釋

[1]路功處士是明治作家內田魯彥的筆名。

[2]詳見磯貝英夫『文學論と文體論』,東京:明治書院,1980年,第173-174頁。

[3]文語體是在平安時代(794—1185)貴族口語基礎上形成的日文,多用于公文等正式的場合,明治時期指與日常口語所用的文體相對的文體,與吸收口語語法和詞匯的言文一致體相對。雅文體指平安時代用假名寫成的文體,與文語體接近,但所針對的是用漢字寫成的漢文。由于兩者所指接近,對于森鷗外明治二十年代的文體,評論者根據他們所針對的具體問題到底是俗語還是漢文,有時使用雅文體,有時使用文語體稱呼之,本文對所引文獻中所使用的概念不作變更。

[4]小森陽一《日本近代國語批判》,陳多友譯,吉林人民出版社,2011年,第102頁。后文出自同一著作的引文,將隨文標出該著名稱簡稱“《日》”和引文出處頁碼,不再另注。

[5]元祿文學指日本元祿年間(1688—1704)主要在京都一帶發展起來的“町人”文學,主要代表作家有井原西鶴、近松門左衛門、松尾芭蕉。明治二十年代,尾崎紅葉等作家借鑒了當時元祿文學的手法,寫作了《金色夜叉》等被稱為復興元祿文學的作品(詳見陳多友《日本近現代文學研究》,上海交通大學出版社,2017年,第43頁)。

[6]詳見成春有《日語漢字音讀研究》,中國科學技術大學出版社,2002年,第38-41頁。當然,進入二十世紀后,言文一致運動便進入了鼎盛期,1922年以后,日本的報紙全面實現了口語體。

[7]詳見浜本純逸『「國語及漢文」(いわゆる「國語科」)の成立:中等學校國語教育史(四)』,載『國語教育思想研究』2015年第10號,第6頁。國語即日語(Japanese language),指寬泛意義上的近代日本民族國家的語言,包括國文、漢文訓讀體等當時出現在書面中的各類文體。經過初期的文體改革后,當時逐漸穩定下來的國語是包含漢字的體言部分及使用和語的用言部分的混合文體(漢字交り文)。

[8]詳見山口謠司『日本語を作った男 上田萬年とその時代』,東京:集英社インターナショナル,2016年,第12頁。

[9]森鴎外「言文論」,收入森鴎外『鴎外全集』(第二卷),東京:鴎外全集刊行會,1924年,第76頁。后文出自同一著作的引文,將隨文標出該著名稱簡稱“「言」”和引文出處頁碼,不再另注。

[10] 森鴎外「朗讀問題」,收入森鴎外『鴎外全集』(第二卷),第193頁。

[11]指《百花園》《花筐》等依據發音將落語表演摹寫下來的筆記。

[12] 因為《日本書紀》《古事記》均包含用日本讀音來標記漢字的做法,故保留了古代日本的口語發音。

[13]詳見柄谷行人《日本現代文學的起源》,趙京華譯,生活·讀書·新知三聯書店,2003年,第195頁。

[14]詳見山本正秀『言文一致の歴史論考 続篇』,東京:桜楓社,1981年。

[15]詳見山本正秀『近代文體発生の史的研究』,東京:巖波書店,1965年,第586頁。

[16]詳見柄谷行人《日本現代文學的起源》,第64頁。

[17]詳見柄谷行人《巖波定本日本現代文學的起源》,趙京華譯,生活·讀書·新知三聯書店,2019年,第40頁。

[18]詳見小倉斉「森鴎外初期の文體意識に関する覚書」,載『愛知淑徳短期大學研究紀要』1988年3月第27號,第24頁。

[19]詳見上田萬年「國語と國家と」,收入上田萬年『國語のため』,東京:富山房,1897年。

[20]詳見水原明人『江戸語·東京語·標準語』,東京:講談社,1994年,第83頁。后文出自同一著作的引文,將隨文標出該著名稱簡稱“『江』”和引文出處頁碼,不再另注。

[21]詳見上田萬年「標準語に就きて」,收入上田萬年『國語のため』,第54頁。

[22]在小森陽一看來,所謂“標準語”應當是有望在未來通過調查發現的、并將它改造后才可稱為“標準語”的日語,但上田萬年等人卻以透支未來為代價,將未來的概念認定為業已存在的事實(詳見《日》:150)。

[23]詳見山田美妙「言文一致論概略」,收入山田美妙『山田美妙集』(第9巻),京都:臨川書店,2014年,第5頁。

[24]江戶東部商人、手工業者等居住的區域被稱為下町區。

[25]詳見杉本つとむ『東京語の歴史』,東京:中央公論社,1988年,第257-261頁。后文出自同一著作的引文,將隨文標出該著名稱簡稱“『東』”和引文出處頁碼,不再另注。

[26]上方語指的是京都、大阪使用的日語。

[27]詳見上田萬年「標準語に就きて」,第54頁。

[28]森林太郎『青年』,東京:籾山書店,1913年,第4頁。

[29]森林太郎『青年』,第4頁。

[30]上田萬年和山田美妙等人主張之間的關系需另著文討論。

[31]詳見山田美妙「言文一致論概略」,第5頁。

[32]詳見金子薫園「落合直文の國文詩歌における新運動」,收入十川信介編『明治文學回想集』(上),東京:巖波書店,1998年,第304頁。

[33]詳見平田由美「反動と流行―明治の西鶴発見―」,載『人文學報』1990年第67期,第187頁。

[34]詳見夜久正雄「大日本帝國憲法と井上毅の國典研究」,載「亜細亜大學教養部紀要」1981年第23號,第77頁。

[35]自1870年開始,明治政府致力于廢除1850年代幕府時期與西方國家簽訂的一系列不平等條約,但直到1894年7月與英國簽訂了新的日英通商條約后,日本與西方國家之間的不平等條約才得以逐一廢除。1889年12月成為首相的山縣有朋曾于1888年12月至1889年10月訪歐,其隨行軍醫為森鷗外在東京帝國大學就讀時的同學賀古鶴所。由于賀古的引薦,山縣有朋日后成為森鷗外仕途上的庇護(詳見陳多友《日本近現代文學研究》,第52頁)。

[36]詳見窪田空穂「明治前期の國語國文界の見取図」,收入十川信介編『明治文學回想集』(上),第319頁。

[37]森鷗外所作篇目的收錄情況可參見《中等國語讀本編纂趣味書》(落合直文編『中等國語読本編纂趣意書』,東京:明治書院,1901年)所附十冊目錄。不過,從1903年(明治36年)起,《中等國文讀本》進行修訂時更名為《中等國語讀本》,這正是在山本正秀所謂的從明治33到明治42年的言文一致確立期內。據日本學者菊野雅之的研究,這一時期《中等國語讀本》中所收錄的言文一致體的篇目越來越多,呈現出“國語”逐漸替代“國文”的趨勢。不過,這已經是后話(詳見菊野雅之「落合直文『中等國語読本』の編集経緯に関する基礎的研究―二冊の編纂趣意書と補修者森鴎外·萩野由之」,載「語學文學」2015年12月第54號,第35頁)。1903年落合直文逝世后,幫助修訂《中等國語讀本》的正是森鷗外《言文論》中提到的另一位國學者萩野由之。

[38]例如與森鷗外和落合直文在同一時期共同參與國文研究的小中村清矩就提出國學研究既要解決實際問題,又要吸收西洋學問(詳見小中村清矩『陽春廬雑考』[巻八],東京:東京築地活版製造所,1898年,第9頁)。

[39]落合直文「文章の誤謬」,收入落合秀男編『落合直文著作集』(第1巻),東京:明治書院,1991年,第313頁。

[40]詳見落合直文「將來の國文」,收入落合秀男編『落合直文著作集』(第1巻),第359頁。

[41]詳見落合直文「文章の誤謬」,第317-326頁。

[42]落合直文「將來の國文」,第357頁。

[43]詳見落合直文「將來の國文」,第358頁。

[44]名詞、代名詞、數詞等沒有詞尾變化的獨立詞為體言;動詞、形容詞、形容動詞總稱為用言,有詞尾活用變化。

[45]詳見山田美妙「言文一致論概略」,第10-11頁。

[46]森林太郎『青年』,第33頁。

[47]森鴎外「言と文と」,收入森鴎外『鴎外全集』(第2巻),第92頁。

[48]詳見森鴎外「日記·航西日記」,收入加藤周一、前田愛編『日本近代思想大系16文體』,東京:巖波書店,1991年,第382頁。

[49]詳見森鴎外「森鴎外·舞姬」,收入加藤周一、前田愛編『日本近代思想大系16文體』,第441頁。

[50]谷崎潤一郎《文章寫法》,李慧譯,江蘇人民出版社,2019年,第76頁。

[51]山本正秀『近代文體発生の史的研究』,第580頁。

[52]山本正秀『近代文體発生の史的研究』,第586頁。

[53]安萬侶《古事記》,周作人譯,上海人民出版社,2015年,第7頁。

[54]詳見柳父章『日本語をどう書くか』,東京:法政大學出版局,2003年,第183頁。

[55]福沢諭吉「福沢全集緒言」,收入加藤周一、前田愛編『日本近代思想大系16文體』,第48頁。

[56]詳見坪內雄蔵『小説神髄』(下巻),東京:松月堂,1887年,第3-4頁。后文出自同一著作的引文,將隨文標出該著名稱簡稱“『小』”和引文出處頁碼,不再另注。

[57]詳見岡本勲「言文一致體と明治普通文體」,收入森岡健二編『講座日本語學』(7),東京:明治書院,1984年,第60頁。漢文訓讀指的是依日語文法解讀漢語文言文的方法,實際也是一種翻譯。

[58]詳見杉本完治『森鴎外「舞姫」の全貌:言語學的研究に基づく考察』,東京:右文書院,2020年,第208頁。

[59]詳見杉本完治『森鴎外「舞姫」の全貌:言語學的研究に基づく考察』,第334頁。

[60]詳見杉本完治『森鴎外「舞姫」の全貌:言語學的研究に基づく考察』,第384-386頁。

[61]詳見磯貝英夫『文學論と文體論』,第186-187頁。

[62]詳見柳父章『日本語をどう書くか』,第13頁。

[63]詳見柳父章『日本語をどう書くか』,第42頁。

[64]詳見柳父章『近代日本語の思想―翻訳文體成立事情』,東京:法政大學出版局,2004年,第91頁。

[65]詳見柳父章『近代日本語の思想―翻訳文體成立事情』,第85頁。

[66]詳見森鴎外「逍遙子の朗讀説」,收入森鴎外『鴎外全集』(第2巻),第190頁。

[67]詳見森鴎外「獨逸文學の隆運」,收入森鴎外『鴎外全集』(第38巻),東京:巖波書店,1975年,第454頁。魯迅的直譯觀與此類似,其所受影響是否來自森鷗外尚待考察。

[68]詳見山東功「大槻以後:學校國文法成立史研究」,載『言語文化學研究』2012年第7號,第7頁。

[69]詳見服部隆「明治期の日本語研究における時制記述」,載『上智大學國文學科紀要』2006年第23號,第30頁。

[70]詳見松野勇雄『皇典講究所改正要領』,東京:皇典講究所,1889年。

[71]詳見「國學院設立趣意書」,收入國學院大學編『國學院大學一覧』,東京:國學院大學,1930年,第6頁。

[72]詳見窪田空穂「明治前期の國語國文界の見取図」,第317頁。

[73]詳見金子薫園「落合直文の國文詩歌における新運動」,第305頁。

[74]詳見加藤周一《日本文學史序說》,葉渭渠、唐月梅譯,外語教學與研究出版社,2011年,第314頁。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號