摘要:《埃涅阿斯紀》并非一部純粹理性的政治寓言詩,它包含了羅馬人情感、理想和信念的沖突與生長,以及羅馬文化對希臘文化的創造性繼承。史詩以流亡、建城和慶典為情節線索,描述了羅馬人的虔敬對象由神明轉向君主的歷史流變過程。“虔敬”作為貫穿西方古典文化的重要觀念,在此過程中從一種希臘式敬神觀逐漸演變為羅馬式道德觀,其實現形式亦逐漸由一種欲望表達,轉為理性規范,并成為羅馬帝國文化的內核。探索該史詩中虔敬觀念的歷史流變,為審視羅馬文化轉型、西方經典文化回歸以及大變局下的話語建構等問題提供了一條有效的路徑。

關鍵詞:虔敬;《埃涅阿斯紀》;文化轉型;史詩研究

羅馬帝國初期,社會局勢驟變,新舊秩序交替,民眾的舊有生存方式和觀念無法與新興秩序相匹配,文化精神發展與社會秩序發展脫節。1《埃涅阿斯紀》(Aeneid)在這種環境下應運而生,作者普布利烏斯·維吉爾·馬羅(Publius Vergilius Maro)在史詩中意圖打破內部與外部、自我與他者以及國家之間的界限,承認除政治和倫理系統之外的情感、理想和信仰規范。20世紀以來,古典學研究者不斷探索《埃涅阿斯紀》信仰體系下的各種關系。對于一些聚焦其歷史意識的研究者來說,回歸維吉爾的價值與意識,或是為了處理道德視野與秩序理想的關系,2或是為了獲得一片關于古典知識、文本與文學的開放式場域。3在這些研究中,與信仰相關的史詩元素(如宇宙、預言或神話)多被用來贊美帝國、評估人性以及拯救一戰后的精神危機。對于一些文化研究者來說,《埃涅阿斯紀》則是一部啟發了奧古斯丁對世俗之城和上帝之城的關聯性思考的經典之作,4其中,虔敬意識成為回應古代異教文化和基督教文化關系的核心。簡內特·波拉多(Janet A. Berardo)關注到“虔敬”對《埃涅阿斯紀》信仰體系的重要作用,以其中的虔敬觀念作為處理美國文化環境下家庭和社會關系的切入點,用“超越”(transcendence)范式思考現代社會中的代際問題、女性地位以及治理模式等。5可見,“虔敬”作為貫穿西方文化始終的概念,是考察《埃涅阿斯紀》信仰和文化體系的重要切入點。但現有研究多以歷史、宗教和社會倫理等實用性視角觀察,而對其內含的情理沖突、身份置換及文化轉型等歷時性現象有所遮蔽,而這些恰是《埃涅阿斯紀》這部經典超越時空和意識形態界限,在文化史上歷久彌新的重要因素。

實際上,《埃涅阿斯紀》的虔敬意識將古希臘較為原始的家庭觀念與帝國社會行為聯系起來,為家庭賦予神圣感,為社會建構秩序感。這一帝國式道德觀持續至中世紀,被拜占庭皇帝查士丁尼一世(Justinian the Great)所繼承。衰落中的羅馬帝國因此而重現輝煌。此后,其內涵又再次回歸古希臘式的情感或精神意義中,出現了古希臘文化復興,如科穆寧文藝復興(Komnenian Revival)。這一過程包含了從原始希臘文化到羅馬拉丁文化、早期基督文化再到拜占庭文化的轉變。作為西方文化轉型史上的第一次重要嘗試,羅馬文化對希臘文化的繼承并不是機械照搬,而是有意識地應變和超越。對《埃涅阿斯紀》中虔敬觀的歷史性考察,為我們回溯西方文化根源、探索文化轉型提供了切實的路徑,也為構建當代中國話語體系提供了有益的文化參照。

一、虔敬觀重塑:從“眾神”到“君主”

“虔敬”自古希臘時期就意味著人神交互行為的恰當方式。喬·米卡爾森(Jon.D. Mikalson)指出,希臘語中的“虔敬”(¦Å¦Ô¦Ò?¦Â¦Å¦É¦Á)意為“恰如其分地敬愛諸神和其他人”6,最初用來描述人們對諸神的恐懼和敬畏,以及對族群和家庭的庇佑,具有濃烈的原始宗教意義。而對于共和羅馬人來說,“虔敬”(pietas7)有了更多社會層面的涵義,多用來警示人們要對國家、父母和親屬履行義務,以與宗教中對眾神的恐懼和狂熱情感相區分,從而成為扎根羅馬生活哲學中的秩序美德,如西塞羅宣揚“虔敬國家、父母和朋友”8。如此,隨著社會組織原則變化,虔敬的對象逐漸由“諸天神”變為“諸親友”,最后在帝國時期集中為特定的精神模型—奧古斯都。

古希臘時期的“虔敬”意義在《埃涅阿斯紀》前四卷通過主人公埃涅阿斯呈現出來。此時,人們“虔敬”眾神的訴求多與其欲望、感知和自然體驗有關。埃涅阿斯作為特洛伊族群的領袖,帶領同胞和家人逃離戰爭廢墟,進入一場以神明意志為旨歸的建城之旅。這個以埃涅阿斯為首的群體,在流亡過程中飽受身體和精神上的磨難,但對神明的虔敬之情讓他們克服畏懼,遏制身體感知的痛苦(8)9。此后,埃涅阿斯與狄多的悲劇情節進一步深化了這一階段的虔敬內涵:神明直接介入個體欲望,支配主人公的行為(90—94)。從羅馬人的角度出發,埃涅阿斯是“盡責的”,他的奉獻精神使其與神明有著特殊的聯系。但是在克里斯汀·佩克爾(Christine Perkell)看來,埃涅阿斯通過犧牲女性角色來完成盡責的奉獻,其“虔敬”建立在狄多的悲劇之上,因而他表現出的是“一種不完整的人性”10。艾倫·奧利恩瑟斯(Ellen Oliensis)以心理學的解讀方式為這場悲劇注入新的活力,她得出一個廣泛而有爭議的結論:“維吉爾將異性戀者的欲望詮釋為社會秩序的敵人而不是支持者”11,這加深了《埃涅阿斯紀》中“虔敬”的復雜性。至此,《埃涅阿斯紀》前半部分的流亡之旅意在表現早期欲望文化之下“牧羊者”12埃涅阿斯遵從神明意志、保全族群安危的虔敬美德。眾神明和家族是埃涅阿斯及其族群在這一階段所虔敬的對象,這體現了羅馬人對原始敬神文化的承襲:一方面保留了萬物有靈論(animism)的原始信仰13,另一方面也強調羅馬式的祖先崇拜。于此,在希臘靈性文化與羅馬世俗文化的共同作用下,羅馬人的早期信仰關系呈現為欲望自由與精神約束之沖突。14

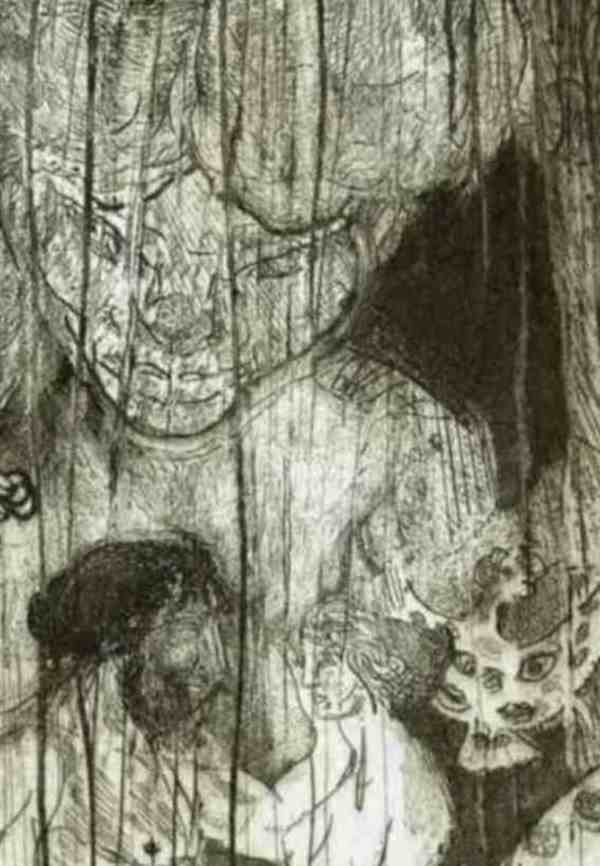

蒂朵與埃涅阿斯之愛

Carlos Franco,《los amores de Dido y Eneas》,34.5 x 27cm,蝕刻版畫,1988。Image/Chens Art Gallery

埃涅阿斯的角色在史詩后半段實現了轉型:從受苦者變成征服者。他抵達意大利,結束流亡,接下來他要通過戰爭建立羅馬(202)。自此開始,史詩的焦點不再是流亡的痛苦,而是新殖者對未來家園的奪取和保護,逐漸人格化的精神力量成為這一階段特洛伊人的信仰來源。特洛伊人承認埃涅阿斯是命運指定的“牧羊者”,是帶領他們走出苦難尋找希望的精神之光。而埃涅阿斯要在新家園建立新興秩序,樹立新政權威,一方面需告別特洛伊陳舊的精神框架和生活方式—這由“安奇塞斯之死”來完成,作為舊有生活方式的象征,他的死去成為整個族群結束過去、迎接未來的中界點。另一方面,埃涅阿斯需在舊有他者(拉丁姆)文化的基礎上建構特洛伊人自己的秩序。這一部分通過神化埃涅阿斯(“配和天神為伍”),統一民族身份(“讓羅馬的后代通過意大利人的美德變得強大”)和重述正義(“用你罪惡的血,給你懲罰”)來實現。埃涅阿斯受神之命與圖爾努斯決斗,他是特洛伊族群中唯一一個有權與之決斗的人,這讓埃涅阿斯從特洛伊人的隊伍中獨立出來,成為獲取權力的合法個體,同時也讓他成為神明在世俗世界的正義代理者。史詩將它的英雄塑造為“虔敬之人”,讓他受苦受難后迎來一個偉大的歷史性結局(334),整個民族在這個結局中得到救贖。埃德蒙·斯賓塞(Edmund Spenser)對此有言,這部史詩追求的不是一個塵世間的城邦,而是一面天堂的城墻。15自此,埃涅阿斯從帶領族群流亡的“牧羊人”轉型為特洛伊人為家(城)而戰的精神領袖。此時,“虔敬”不再僅僅與身體感知和原始體驗有關,同時也成為民族振奮斗志、君王獲得權力的精神依據,人們虔敬的對象也開始從眾神轉向英雄埃涅阿斯。

《埃涅阿斯紀》卷八中的盾牌描寫是一段脫離史詩時空的歷史敘事,從羅慕路斯出世,到征服高盧人,再到阿克提姆海戰,維吉爾既在展現羅馬歷史,又在頌揚奧古斯都的赫赫戰功。至此,詩人從神話傳奇轉向現實,從民族英雄埃涅阿斯轉向神性君王奧古斯都,旨在表現奧古斯都統治下羅馬的權威與繁榮,以及奧古斯都對羅馬人的精神影響力(228)。史詩全篇終結于埃涅阿斯統領羅馬人與特洛伊人之前,眾多民族前來朝圣的盛況到奧古斯都才得以實現。古老的宗教儀式成為迎接新君王的慶祝活動,奧古斯都坐在阿波羅廟宇前,被尊為神明的代理者。一方面,與先祖埃涅阿斯相仿,奧古斯都的威望亦建立在其軍功偉績之上。另一方面,先祖埃涅阿斯為奧古斯都的神化提供了血緣依據:埃涅阿斯死后升天成為神靈,命運在眾星中為其安排席位(351)。奧古斯都直接承續了埃涅阿斯的神圣性。當奧古斯都與神共伍,甚至取代神明成為信仰之源時,羅馬人的“虔敬”對象便統一在一個精神模型身上。維吉爾在推進《埃涅阿斯紀》情節發展時,逐漸剝離了附著在文本之表的希臘英雄或神話史詩外殼,用凸顯某一特殊形象的主角刻畫取代泛神或泛雄的群像演繹,最終聚焦于此精神模型下的文化內涵和身份認同。換言之,神化奧古斯都成為羅馬詩人塑造帝國文化身份的主要途徑。

二、人格化精神模型的帝國價值

《埃涅阿斯紀》書寫了特洛伊人從小亞細亞到意大利的地理位移,特洛伊人最終成為意大利人,置換了身份和語言。這一過程實則承載了其價值觀從希臘向羅馬的轉變16:從古希臘式的原始敬神觀轉型為羅馬式的城邦道德觀。特洛伊人的欲望和激情讓位于道德信仰,個體利益讓位于城邦利益,這要求他們忠誠于神明、君主和城邦,為帝國崛起而奉獻,即奧古斯都時期的羅馬文化被維吉爾描繪成一種以帝國為系統的道德文化,大體上擺脫了以原始情感為核心的希臘文化傳統,人們也從早期英雄時代進入城邦帝國時代。虔敬觀念在奧古斯都時期更是被賦予了秩序治理功能,反映了羅馬新舊政治秩序的過渡。安通·鮑威爾(Anton Powell)指出,“虔敬是羅馬人最重要的美德,它象征著尤利烏斯家族(Julius)17至高無上的地位”18,這點明了“虔敬”精神對羅馬文化身份的重要意義。

維吉爾為奧古斯都和屋大維婭朗讀《埃涅阿斯紀》

Virgil Reading the Aeneid to Augustus and Octavia, by Jean-Joseph Taillasson, 1787

從維吉爾創作的社會價值來看,《埃涅阿斯紀》創作于阿克提烏姆海戰之后,此時正值羅馬社會秩序新舊交替。共和國時期由“后三頭”政權分治的領土,現集中在奧古斯都統一治理下,先前那種以傳統家庭父長制為主導的社會關系和以等級制眾神體系為基礎的社會結構,已無法應對羅馬統一領土下的文化多樣性和復雜性狀況,公民無法再保持強烈有效的身份認同感,城邦需要一個集中的核心價值重構羅馬社會秩序,實現城邦文化向帝國文化的轉型。羅馬社會組織方式的變化同時也引起了其信仰體系的轉變。羅馬王政時代的社會模型與希臘英雄時代尚且相似,主要以氏族、胞族和部落為基礎。到了羅馬共和時期,以血緣關系為基礎的古代社會制度被廢除,以地區和財產劃分為基礎的國家制度開始興起。而新興權力的建構需要穩定的信仰體系和精神模型,這要求羅馬人拋棄較為原始善變的情感和行為模式,遵循一種均衡穩定的信仰秩序。隨著社會組織方式的進一步發展,羅馬需納入一種認可度更高的信仰系統,以加強羅馬身份與神明意旨的聯結。換言之,宗教對于羅馬身份的塑造意義在奧古斯都時期變得更為重要。19有鑒于此,維吉爾著力刻畫奧古斯都這個集中且人格化的虔敬對象,這既是為了與共和國時期的虔敬道德作區分,也是為羅馬人塑造一種情感意識:奧古斯都時代的羅馬比其他任何時期都要輝煌,而奧古斯都就是這輝煌時代的文化榜樣,羅馬公民身份也因與奧古斯都共承尤利西斯血統而崇高神圣。可以說,維吉爾對埃涅阿斯的刻畫及對奧古斯都的神化,皆是為滿足羅馬共和制向帝制過渡的文化要求。

從維吉爾創作的文化價值來看,他用埃涅阿斯創造了一個背離希臘傳統的精神模型。荷馬史詩主要頌揚希臘英雄的英勇和智慧,以及他們在欲望時代的情感釋放。而埃涅阿斯作為特洛伊人陣營的英雄,既非王子也非首領,因此在荷馬史詩中未得到詳實描寫,是一個被忽略的角色。但對于維吉爾來說,他是特洛伊英雄,也是天神的后代,雖在特洛伊戰爭中受過重傷,卻被神明所救。作為戰敗方,埃涅阿斯帶領整個特洛伊族群逃出欲望時代,在流亡過程中剝離舊時代的殘留物,磨練心志,最終在世俗時代建立新城。羅馬人將埃涅阿斯視為文化祖先,20并非僅僅因其神圣血統,也是因為埃涅阿斯的命運和精神代表了羅馬歷史與文明。可以說,埃涅阿斯是維吉爾用來擺脫荷馬傳統,構建羅馬民族歷史的絕佳人選。維吉爾在塑造君主權力合法性的過程中,用“虔敬”這個美德將埃涅阿斯描繪成人類的完美典型:他克制內心的情感和欲望,遵從神明要求。埃涅阿斯為了人類未來的福祉,甘愿承受一切苦難。他在流亡中庇佑自己的追隨者,引領他們走向戰爭勝利,統一有爭議的領土,并憑借神圣的正義建立新興社會秩序。維吉爾通過虔敬內涵(敬神—敬王)的轉變,讓自己理想中的“完人”(perfect man)在“完作”(perfect text)21中得到表達。

墨丘利出現于埃涅阿斯面前

Mercury Appearing to Aeneas, by Giovanni Battista Tiepolo, 1757

維吉爾以此種方式敦促奧古斯都恢復羅馬古宗教,延續傳統之精華,同時保護信仰和文化多樣性,實行文明開放的政策,讓羅馬城“萬方人民獻禮”“各族人前來朝拜”的盛大場面恒久不衰。此時,“與神同源”的君主權威和民族神圣性是凝聚羅馬的重要力量,以“神化的奧古斯都”為對象的“虔敬”是羅馬的道德核心。人們對神圣自然宇宙所產生的敬畏在很大程度上轉變成對奧古斯都統治的物質宇宙的神性崇拜。公民在奧古斯都強大的精神力量下,尊重本國和外邦同胞,遵守法律,創造共同利益,從而建立人類的共同體關系。實際上,這種虔敬觀下的道德要求在西塞羅時期就已被提出:

有些人說他們不想為了自己的利益傷害他們的父親或者兄弟,但傷害其他城邦同胞是另一回事,這種說法極其荒謬。這些人堅持認為他們不受法律約束,與同胞沒有共同利益,這種想法破壞了所有社會關系。同樣,那些說我們尊重本國同胞但不需要尊重外邦同胞的人破壞了整個人類的共同體關系,并且當善意、慷慨消失的時候,善良與正義也將徹底消失。那些造成這種破壞的人必須被視為對不朽神靈的怠慢,因為眾神要建立一個沒有這些人的人類共同體。22

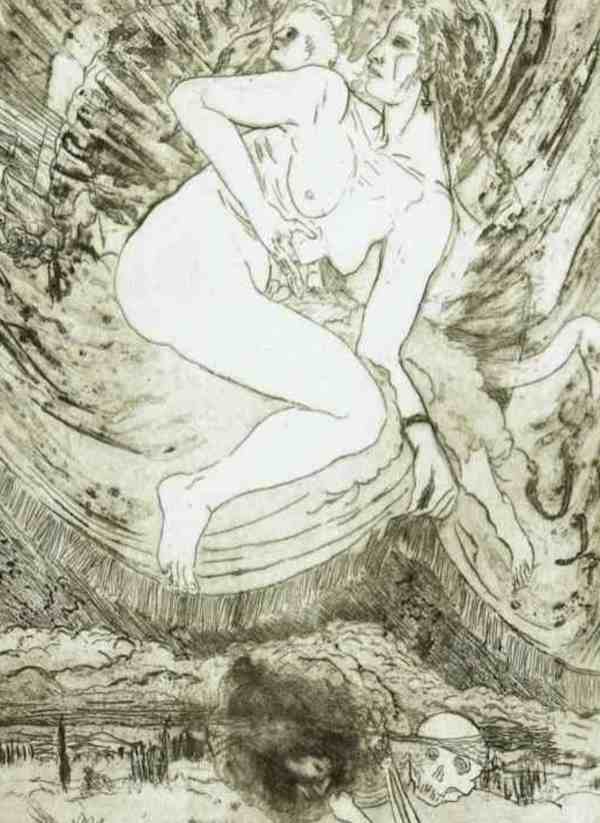

維納斯護衛埃涅阿斯

Carlos Franco,《Venus defendiendo a Eneas》,34.5 x 27cm,蝕刻版畫,1988。Image/Chens Art Gallery

然而對于西塞羅來說,“虔敬”仍與故土、父輩和血緣相關,執行正義權力的力量也仍是“眾神”。共和時期的羅馬人無法通過共享部落血緣關系甚至習俗傳統來實現身份和文化的統一,于是西塞羅的這種共和式政治理想在羅馬實行大規模征服與擴張之后便走向破產。維吉爾繼承西塞羅理想中關于人性、正義和慷慨的理念,塑造了一種集中的具有神圣血緣的人格化力量,以履行君主、神明和祭司的職能。這讓“虔敬”作為帝國式道德口號一直持續到奧古斯都去世,而以“虔敬”為核心的精神認同也成為羅馬文化身份的組成部分。維吉爾通過重塑荷馬史詩與赫西俄德神話來建構帝國史詩,用弘揚祖先輝煌功業的方式獲得榮耀并振奮民族精神。薩洛塔·塔卡克斯(Sarolta A. Takacs)認為“這是在新興文化需要的內核之外套上了早期承認的文化包裝”23,而這種創造新興文化身份的方式也成為12世紀拜占庭回歸異教古典文化的主要路徑。麥克·普特南(Michael Putnam)更是將這一時期的虔敬意識視為一種來之不易的自我理想,包括對更高權力的尊重,為人民歷史命運負責的英雄責任感,以及對自我欲望(性欲、憤怒等)的強大控制力等。24新興羅馬城邦的精神力量被詩人和藝術家人格化,這在某種程度上詮釋了帝國興衰:帝國的光榮以埃涅阿斯式血統神話為核心,帝國的衰亡以奧古斯都式虔敬道德消淡為原因。25神圣觀念取代公民觀念成為羅馬身份的思想基礎,而虔敬“神化的君主”亦取代虔敬“泛化的神明”成為羅馬文化之核,服務于君主榮威和帝國利益。

三、羅馬信仰轉型:歷史演化及當代啟示

通過上文詮釋可見,《埃涅阿斯紀》這部“帝國史詩”或者說“民族寓言史詩”為讀者提示了一條通古觀今的文化轉型路徑。維吉爾在神話的外殼下頌揚歷史強人之功績,以此強調羅馬的世俗文化特征,允許個人通過展示“虔敬”的力量超越其個性,服從社會乃至整個“宇宙帝國”26。盧克萊修在《物性論》中用“神圣的喜悅”(divina voluptas)和“顫栗的敬畏”(atque horror)27將宇宙與帝國崇高性結合在一起。維吉爾以此為楔,將君主和帝國神圣化,讓其成為羅馬人虔敬的對象,從而在史詩中虛擬地實現自己構建世界社會的野心。28進而言之,羅馬人是在參與整個秩序運作的過程中體驗人性,在國家或宇宙中獲得賦予其生命意義的身份。這是維吉爾從《牧歌》到《埃涅阿斯紀》一以貫之之道。這種以帝國君主奧古斯都為精神模型的帝國信仰使公民普遍認可羅馬文化,且對其高度自信。羅馬人的世界理想用安奇塞斯在演講中的話來總結就是:

羅馬人,你記住,你應當用你的權威統治萬國,這將是你的專長,你應當確立和平的秩序,對臣服的人要寬大,對傲慢的人,通過戰爭征服他們。(170)

《埃涅阿斯紀》所塑造和代表的文化態度成為人們普遍接受的精神,即堅持本民族文化自豪感,借鑒和吸收其他優秀文化成果。正如一些研究者所言,《埃涅阿斯紀》代表了一體多元的世界觀,希臘與羅馬、古代與現代、欲望與道德等文化元素在其中對話與融通,呈現出一種超越時代的包容性。29

維納斯與安喀塞斯 (埃涅阿斯的父母)

Venus and Anchises, by William Blake Richmond , 1889 -1890

20世紀的西方評論家喜于將《埃涅阿斯紀》卷六的哲學觀和倫理觀置于異教世界與基督教世界的關系討論中。赫爾曼·布洛赫(Hermann Broch)在其小說《維吉爾之死》(Death of Vergil)中說,《埃涅阿斯紀》和《牧歌》讓維吉爾站在兩個時代的門欄上,總結了古代,預見了基督教。30弗里德里希·克林納(Friedrich Klingner)聲稱,維吉爾在《埃涅阿斯紀》中經歷了時代之間的過渡,并且被時代終結的恐懼和虛無所包圍。31這些敘述都指明了《埃涅阿斯紀》的超時代性。換言之,《埃涅阿斯紀》中從“眾神”到“君主”的信仰體系轉型,可被視為多神文化向一神文化轉型的前史,也預演著精神理想與世俗理性之爭,從拜占庭時期開始,西方文學精神不斷往返于兩者之間。如12世紀興起的拜占庭羅曼司,以描寫自我感知和愛情體驗來重述古希臘時期的文化精神,并為異教詩人辯護。

但此時拜占庭人訴諸的“救世主”并非希臘式眾神,而是人本身,這也成為推動意大利文藝復興的思想動力,這讓古老的虔敬之義在12世紀拜占庭文化中顯得既熟悉又特殊。15、16世紀興起的宗教改革運動讓人們再次回歸純粹的、屬靈的虔敬信仰中,以批判羅馬教會的世俗功利。對于宗教改革對西方文化產生的轉折性影響,有學者甚至認為“唯有宗教改革運動才是西方文化變革的真正開端”32,因為當希臘式“為神而虔”的純粹信仰與羅馬式“為俗而敬”的務實功利碰撞交互之后,教徒個體為上帝之城的奉獻往往成為世俗世界的戰利品,靈魂凈化之旅最終繁榮了資本主義的經濟活動,這是基督教世界大分裂的誘因之一。17世紀出現的自然神論和靈性體驗,也以前兩次重要的信仰文化轉型為模型。自然神論回歸了維吉爾的帝國宇宙論,以自然秩序理性去觀照社會秩序契約,而靈性體驗則保留希臘傳統中人類對文化和美學意義的感知。西方文化再次進入世俗理性與精神信仰的相互碰撞與作用中。羅馬文化對希臘文化、美學進行有意識的應變和超越之后,又在新的歷史階段得以自我發展,形成獨具特色的羅馬拉丁文化和拜占庭文化。同樣,當代歐洲文化也是在對傳統文化的不斷再發現及對其發展路徑的持續探索中塑成的。文藝復興、宗教改革和啟蒙運動皆是對古典文化的回顧與再造,進而探索神與人、情欲與倫理、世俗與宗教的關系,而這些皆可在《埃涅阿斯紀》中找到原型。

埃涅阿斯逃離燃火的特洛伊城

Aeneas flees burning Troy, by Faderico Barocci , 1598

在文化全球化的當下,新的文化現象層出不窮,如后現代主義文化思潮、流散現象、動物敘事等,而這些文化現象的底層邏輯中皆有外來文化與本土文化的碰撞與爭鳴。近代以來,特別是20世紀末以來,中國已深度參與到世界歷史發展和全球化進程當中。故此,如何應對文化沖突與爭論是我們需要面對的切實問題。在文學藝術領域,這意味著如何以審美形象、藝術技巧和價值取向來有效反映復雜的現實社會關系而不陷入失語。就此,《埃涅阿斯紀》為我們提供了應對這一問題的范本。具體而言,維吉爾一方面筑就了精神模型和共同信仰,強調核心價值理想的重要性,這對于我們在文化融合趨勢加快的今天確立本民族話語的主體性有著啟發意義。當今的中國文學創作、研究和評論在外來文學話語和文藝思想影響下,呈現出“百花齊放”之樣態,但同時,西方現代進程中的理性、自由、樸素等價值觀通過西方文學在中國的傳播而進入中國社會文化之后,多被用來投射西方自身的“他者”(others)空間33,并未真正與中國話語需求相融合。這一現象讓構建本民族學術話語的必要性日益凸顯。另一方面,維吉爾也讓我們重新審視文學作品對文化想象的塑造功能,以及作家的自我感受和審美表達對社會的認知功能。《埃涅阿斯紀》創作于羅馬共和國向帝國轉型的變革時期,詩人要處理的是跨越許多政治和文化單位的時空區域,并最終呈現一個遵守帝國系統規則的多元區域。換言之,維吉爾主動承擔起歷史與現實政治的責任,通過回溯歷史重新確立秩序的邊界,同時又將“藝術”和“美學”這種創造性活動與“戰爭”“法律”和“治理”等實踐活動結合,建構情感想象空間,使帝國精神和人文理想以跨越邊界的方式傳播。如今,在百年未有之大變局的背景下,文學藝術創作不能僅僅是對外在現象的摹寫和反映,而是要通過把握時代精神來介入和塑造現實。這既要求作家把握具有本質特征的生活細節,探究時代要求,塑造“典型環境中的典型人物”,又要把握人之精神活動和情感聯系的互動,“揭示特定社會歷史條件下各種政治的、經濟的、生活方式和行為規范中所包含的人類的思維特征和認識能力所達到的程度”34,結合文化歷史精神和當代人的情感需求,反映普遍性的文化價值。這是維吉爾在史詩中一以貫之的藝術創作之道。總而言之,維吉爾在《埃涅阿斯紀》中通過重塑虔敬觀來書寫古希臘文化向羅馬文化的轉型,其中蘊含的文化轉型之典范價值對于我們應對轉型時期的文化碰撞、信仰失范及價值認同缺失等問題,具有歷史性、審美性的借鑒意義。

1 《埃涅阿斯紀》撰寫于公元前27年,當時正值阿克提烏姆海戰結束。隨著內戰結束,社會動蕩逐漸平復,隨之而來的是統治者迫切在廢墟上重建社會秩序和新興道德規范的愿望。以奧古斯都為元首的帝國制度取代了“后三頭”統治的共和制度,民眾的生存方式和觀念仍處于共和向帝制過渡的階段。參見Hans-Peter Stahl, Vergil’s “Aeneid”: The Epic for Emperor Augustus, Swansea: The Classical Press of Wales, 2015; Richard F. Thomas, Virgil and the Augustan Reception, Cambridge: Cambridge University Press, 2004。

2 Norman Vance, The Victorians and Ancient Rome, Oxford: Blackwell, 1997, pp.151-152.

3 Noel Annan, Our Age: English Intellectuals between the World Wars-A Group Portrait, New York: Random House, 1990, p.449.

4 Domenico Compabetti, Vergil in the Middle Ages, Translated by E. F. M. Benecke, London: Swan Sonnenschein and Co; New York: Macmillan and Co, 1895; T. S. Eliot, “Vergil and the Christian World”, The Sewanee Review, Vol.61, No.1(1953), pp.1-14.

5 Janet A. Berardo, “Familial Transcendence as Exemplified by Pietas in the Aeneid”, Doctoral dissertation of Walden University, 2002, pp.4-6.

6 Jon. D. Mikalson, Greek Popular Religion in Greek Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2010, p.9.

7 與拉丁詞“pūrus”(純粹、純凈)相關,來自印歐詞根“puH-io-”,參見Michiel de Vaan, Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages, Leiden, 2008, pp.468-469。

8 Gertrude Emilie, “Cicero and The Roman Pietas”, The Classical Journal, Vol. 39, No.9, 1944, pp.536-542.

9 本文所有《埃涅阿斯紀》譯文均引自維吉爾:《埃涅阿斯紀》,楊周翰譯,譯林出版社1999年版。下文只標注頁碼,不再一一說明。

10 Christine G. Perkell, “On Creusaa, Dido, and the Quality of Victory in Virgil’s Aeneid”, in Reflections of Women in Antiquity, ed. Helene P. Foley, New York: Routledge, 1981, p.370.

11 Ellen Oliensis, “Sons and Lovers: Sexuality and Gender in Virgil’s Poetry”, in The Cambridge Companion to Virgil, ed. C. Martindale, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p.307.

12 此詞源自《埃涅阿斯紀》卷二第307—308行中埃涅阿斯對自己的稱呼。后來20世紀的古典研究者便以“牧羊人”(The Good Shepherd)來指代埃涅阿斯,凸顯了其舍命為族群的虔敬美德。參見Roger A. Hornsby, “The Pastor in the Poetry of Vergil”, The Classical Journal,Vol. 63, No.4 (Jan., 1968), pp.145-152; David Hadbawnik, “Roman Rednecks in Virgil’s Aeneid”, 51st Annual Congress of Medieval Studies, 2016。

13 關于萬物有靈論,參見Herbert Rose, “Numen Inest: ‘Animism’ in Greek and Roman Religion”, Harvard Theological Review, Vol.27(1935), pp.237-257。

14 關于希臘精神的欲望表達,詳見Paul W. Ludwig, Eros and Polis: Desire and Community in Greek Political Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2002。

15 Philip Hardie, Virgil’s Aeneid: Cosmos and Imperium, Oxford: Clarendon Press, 1986, p.140.

16 T. S. Eliot, “Vergil and the Christian World”.

17 羅馬共和時期三大家族之一,以蓋烏斯·尤里烏斯·愷撒為代表。之后奧古斯都繼承了愷撒名號,稱自己為尤里烏斯的后裔。

18 Anton Powell, Virgil the Partisan:A Study in the re-integration of Classics, Swansea: Classical Press of Wales, 2013, p.77.

19 H.Wagenvoort, Pietas: Selected Studies in Roman Religion, Leiden: Brill, 1980, p.217.

20 歷史上羅馬人的祖先是羅慕路斯。

21 StefanSperl, “Epic and Exile: Comparative Reflections on the Biography of the Prophet Muhammad, Virgil’s Aeneid and Valmiki’s Ramayana”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 26 (2006), pp.96-104.

22 原文來自Cicero, De officiis, edited by T. E. Page, Loeb Classical Library, 1912, p.294。此處為筆者自譯。

23 Sarolta Takacs, The Construction of Authority in Ancient Rome and Byzantium, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp.4-16.

24 M.C.J.Putnam, The Poetry of the Aeneid, N.Y.: Ithaca, 1965, pp.8-13.

25 Peter Garnsey and Richard Saller, The Roman Empire Economy, Society and Culture, London: Bloomsbury, 2014, pp.207-227.

26 關于維吉爾的宇宙帝國論,參見Philip Hardie, Virgil’s Aeneid: Cosmos and Imperium。

27 盧克萊修:《物性論》,方書春譯,商務印書館2011年版,第197頁。

28 Ineke Sluiter, Aesthetic Value in Classical Antiquity, Leiden: Brill, 2012, p.292.

29 Janet A Berardo, “Familial Transcendence as Exemplified by Pietas in the Aeneid”, Doctoral dissertation of Walden University, 2002, p.13.

30 Philip Hardie, Virgil’s Aeneid: Cosmos and Imperium, p.145.

31 Friedrich Klingner, Römische Geisteswelt, Munich: Ellermann, 1965, pp.297-298.

32 趙林:《西方文化轉型的歷程:信仰與理性關系的辯證演進》,《江海學刊》2012年第1期。

33 Gisela Brinker-Gabler, Encountering the Other(s): Studies in Literature, History, and Culture, New York: State University of New York Press, 1995, p.3.

34 劉建軍:《百年來歐美文學“中國化”進程研究(第一卷)(理論卷)》,北京大學出版社2020年版,第249—250頁。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號