編者按

《龍須溝》是老舍1949年后最重要的創(chuàng)作之一,也是當代中國第一部以城市底層社會治理為表現(xiàn)對象的作品。盡管這部劇作為作者贏得了“人民藝術(shù)家”稱號,但其思想復(fù)雜性一直處于被低估狀態(tài)。邵寧寧老師認為,近數(shù)十年以來隨著中國社會生活的變化,現(xiàn)代化過程中的一些長時段問題再度顯現(xiàn),為我們更深入地了解這部劇作提供了新的視角——必須在革命史的視角之外,再引入社會現(xiàn)代化的視角。《龍須溝》的意義到了今天,更在于其中隱含的有關(guān)城市底層社會治理的那些深刻憂思。雖然最能體現(xiàn)《龍須溝》的頌歌主題的是修溝,但不能說劇本對底層生活環(huán)境的改善的關(guān)心,就是老舍底層書寫中最深刻的內(nèi)容。通觀老舍有關(guān)底層生活的所有書寫,他對于底層人墮落的憂懼,才是最令人揪心的。這部劇作的成功是對時代要求的回應(yīng)、作者一貫的社會關(guān)懷和人道憂思湊泊到一處的結(jié)果。今天,作為“舊社會”象征的“龍須溝”,自然早已消失于歷史,然而,作為城市現(xiàn)代化進程產(chǎn)物的“龍須溝”,還可能在很長一段時期內(nèi),不斷以某些新的形態(tài)出現(xiàn)于我們的生活。某些“后革命”時代的現(xiàn)實,讓我們再一次站到了昔日的矛盾和問題面前。如何認識階級(階層)對立的絕對面與相對面,以及如何認識底層社會在社會分化中的政治、文化取向,也已成為當前中國社會關(guān)懷的重要突出點。由此,重讀《龍須溝》仍有積極意義。

本文原刊于《甘肅社會科學(xué)》2022年第5期,第105-112頁,感謝邵寧寧老師和“甘肅社會科學(xué)”公眾號授權(quán)文藝批評轉(zhuǎn)載!

邵寧寧

《龍須溝》與城市底層社會治理

《龍須溝》是老舍1949年后第一部影響巨大的創(chuàng)作,也是當代中國第一部以城市底層社會改造為表現(xiàn)對象的文學(xué)作品。從1951年初搬上舞臺,到該年底作者獲“人民藝術(shù)家”稱號,它不但為作者贏得了當代藝術(shù)所得到的最高禮遇,而且長期占據(jù)著老舍戲劇藝術(shù)代表作的突出地位。直到歷史進入20世紀80年代,其重要意義才為聲譽日隆的《茶館》逐漸取代。然而,無論是像周揚當年,將它的意義限定在歌頌新中國這一“當前主題”;還是像后來一些研究者將其簡單歸之于“運動戲”,都不免低估了作品本身的思想復(fù)雜性。近數(shù)十年以來中國社會生活的變化,在使現(xiàn)代化過程中的一些長時段問題再度顯現(xiàn)的同時,也為我們更深入地了解這部劇作提供了新的視角。

一

現(xiàn)代化進程中的另類城市空間

發(fā)生在20世紀50年代之初的龍須溝治理,原屬北京城市整體改造工程的一個部分。適逢新中國成立這一重要歷史時機,事件被賦予更為重要的聯(lián)想意義。長期以來,龍須溝治理不是被看作“新舊社會轉(zhuǎn)變的象征”,就是被看作“中共執(zhí)政理念”的一個樣版;與之相應(yīng),話劇《龍須溝》,也就長期被看作是對這一事件政治意義的一種藝術(shù)演繹。

無可懷疑,《龍須溝》是一出“頌歌”。從一開始創(chuàng)作,無論是作者、導(dǎo)演,還是觀眾、批評家,對其意義定位都始終堅持這一點。直到今天,這仍然應(yīng)該成為我們認識這部劇作的基礎(chǔ)。然而,無論是像當初那樣將《龍須溝》的成功歸之于藝術(shù)家的“政治熱情”,還是像今天一樣把它看成“運動戲”或“三結(jié)合”原則的產(chǎn)物,都不免過于簡單。最近一二十年的當代文學(xué)研究,論及50至70年代,每每突出其意識形態(tài)建構(gòu)功能,這自然有著歷史的合理性。然而,不應(yīng)忘記的是,中國文學(xué)當代性的建構(gòu),也是一個復(fù)雜的歷史過程。20世紀50年代初期歸國不久的老舍,雖然的確抱有歌頌新時代、新生活的熱忱,但其思想深層,卻不可能一下地就截斷他幾十年形成的社會認識。這就決定了,就是在這樣一部“應(yīng)時”而作的“頌歌”中,也仍然能夠深刻地反映出他對底層、對人性的一貫的人道訴求。可以說,以往人們對《龍須溝》的“頌歌”性認知,很大程度上遮蔽了它更深刻的主題,而隨著對這一主題的重新揭出,理應(yīng)帶來對老舍思想復(fù)雜性及其戲劇藝術(shù)的更深入了解。就所呈現(xiàn)問題之復(fù)雜性來說,《龍須溝》是一部并不輸于《茶館》的藝術(shù)杰作,而就其前瞻性來說,其意義或許更有超越其上者,要認清這一點,則必須在革命史的視角之外,再引入社會現(xiàn)代化的視角。

《茶館 龍須溝》

老舍 著

人民文學(xué)出版社 2020-09

作為一個流行語,“底層”一詞在近年頻頻出現(xiàn),與21世紀以來中國社會某些現(xiàn)實聯(lián)系在一起。早在20世紀70年代末,樊駿在有關(guān)《駱駝祥子》的論述中,就將它與老舍的創(chuàng)作聯(lián)系在一起,指出“把城市底層社會這個不怎么為人們熟悉的世界,把城市貧民這個常常為人們忽視的社會階層的命運,引進藝術(shù)的領(lǐng)域,并且取得了成功”,是“老舍對于中國現(xiàn)代文學(xué)發(fā)展的一個貢獻”,并高度評價:“就這方面來看,老舍在中國現(xiàn)代文學(xué)史上的作用,有些類似狄更斯之于十九世紀中期的英國,陀思妥耶夫斯基之于同一時期的俄國文學(xué)。”今天看來,這或許仍然是一個值得深思的判斷。

雖然自從有了城市生活,就該有了城市空間問題。但人們近年對這一問題的關(guān)注,卻同樣和一段時期以來中國社會整體的現(xiàn)代化加速有關(guān)。或許可以說,正是社會生活的日漸城市化,從根本上喚起了文學(xué)對城市空間問題的關(guān)注。也正因此,現(xiàn)代文學(xué)的研究者一提到這樣的問題,最先想起的往往都是一種與現(xiàn)代性聯(lián)系在一起的東西:外灘建筑、百貨大樓、咖啡館、舞廳、公園和跑馬場、“亭子間”、印刷業(yè)與現(xiàn)代出版物、電影院……,仿佛只有作為“現(xiàn)代性的產(chǎn)物與標志”的這一切,才構(gòu)成了值得我們傾心關(guān)注的城市研究對象。然而,不應(yīng)忘記的是,在中國現(xiàn)代,始終還存在著另一類城市空間。就像在老舍筆下一樣,這個空間主要由胡同、店鋪、茶館、大雜院、臭水溝、人力車廠、下等妓院等所構(gòu)成——貧窮、臟亂、落后,始終混雜著一種無法擺脫的鄉(xiāng)土氣息。說穿了,這更是一種城市底層的空間,一個更近于今天我們稱之為棚戶區(qū)或貧民窟的地方。而活動在這個空間中的,也更是一些掙扎在城市生活的底層或邊緣的人們。

老舍的北平與茅盾或新感覺派作家的上海的不同,不僅是地域差異,而且是歷史時間。就現(xiàn)代中國的實際而言,我們完全可以把我們身邊這些城市分成兩種不同的類型。一類如北京、西安,本來就是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)文明中的政治、文化乃至軍事中心,而兼有商業(yè)、手工業(yè)生產(chǎn)的意義;一類如上海、深圳,純粹是歷史進入工業(yè)時代以后的產(chǎn)物,其經(jīng)濟、文化功能遠超政治。若將“城市”這一詞語拆開來說,前者更是“城”,而后者更屬“市”。現(xiàn)代化研究注意的對象,當然更偏于后者。但這當然只是一個理念上的劃分,歷史實際的復(fù)雜性在于,進入現(xiàn)代,即便是那些經(jīng)歷了數(shù)千年滄桑巨變的老城,也必然地要轉(zhuǎn)向新的文明中的都市,而這也就必然造成在它的內(nèi)部,新區(qū)和老區(qū)之間,新城和舊城之間,不可避免地存在著某種歷史性的文化混雜、交疊,現(xiàn)代中國面對的,便不得不是一座座農(nóng)業(yè)文明和工業(yè)文明的“雙城”。就此而言,老舍筆下的這個北京,比同期左翼或海派文學(xué)的上海,還更能體現(xiàn)中國社會的過渡性特征——不是已然具有“現(xiàn)代性”,而是正處于“現(xiàn)代化”過程之中的歷史特征。

二

墮落的憂懼——老舍底層關(guān)懷的思想中心

要準確認識老舍筆下的城市,必須注意:第一,這是一個從傳統(tǒng)到現(xiàn)代過渡中的城市;第二,這是一個由底層和邊緣人群構(gòu)成的城市。老舍的底層,是一個正處于從傳統(tǒng)向現(xiàn)代過渡的社會的底層。

作為一名出身于北平市民之家的作家,老舍對城市底層生活的了解和關(guān)懷,遠遠超過現(xiàn)代文學(xué)中任何作家,這自然和他的出身有很大關(guān)系。他曾說“我寫《龍須溝》如果從動筆寫第一幕起,自然不長,要是從程瘋子那件大褂,丁四那件短襖算起,那該是幾十年了”。幾十年來,老舍一直都在想如何將這樣一種生活從其深微之處寫入他的作品。讀過《駱駝祥子》《月牙兒》《微神》《我這一輩子》的人都知道,為此,他也一直在做多方面的努力。從上述名作到20世紀50年代后寫的《龍須溝》《茶館》,這樣的對城市底層生活的描寫一直是老舍作品最能打動人心的領(lǐng)域。在這樣長期的、持續(xù)的底層生活關(guān)注中,是什么最使他牽心?是什么構(gòu)成了老舍底層關(guān)懷的中心?

《茶館》

老舍 著

南海出版公司 2010-03

物質(zhì)的貧困,環(huán)境的惡濁,是貧民窟的一般特點,也一直是一般表現(xiàn)這類生活的文學(xué)創(chuàng)作的共同特點。不過,對于這種貧困、惡濁的根源,不同的人有不同的看法。不同于一般左翼/革命文學(xué)中階級論的解說,《龍須溝》故事最具特色的地方,在于它將問題的破解不是首先指向階級斗爭,而是指向生活環(huán)境治理。老舍寫《龍須溝》的直接動機,是要歌頌新政權(quán)的人民性,但他選擇的對象卻是對一條臭水溝的治理。從《龍須溝》開頭那一段環(huán)境描寫不難感到,這正是舊社會底層社會生活在他心中留下的最深的傷痕記憶。在程瘋子看來,在他們的生活中“頂厲害的惡霸”,不是某個人,而是龍須溝;就作品的表現(xiàn)而言,最能體現(xiàn)它的頌歌主題的,是修溝。不過,即便如此,仍不能說劇本對底層生活環(huán)境的改善的關(guān)心,就是老舍底層書寫中最深刻的內(nèi)容。通觀老舍有關(guān)底層生活的所有書寫,不難發(fā)現(xiàn),其實還有一種比貧困、苦難更陰、更冷,也更令人揪心的東西——這就是他對于底層人墮落的憂懼。老舍說,他寫《駱駝祥子》,是要“由車夫的內(nèi)心狀態(tài)觀察到地獄究竟是什么樣子”。底層不只是一個苦難的需要同情的對象,也可能是一個滋生罪惡的淵藪。祥子的悲劇,不僅體現(xiàn)在他命運的悲慘,更體現(xiàn)于他精神的墮落。

對底層民眾純樸、善良的渲染,一直是現(xiàn)當代文學(xué)熱衷表現(xiàn)的主題。在這一點上,我們的想象總是習(xí)慣性傾向某種理想主義,而有意無意忽略“底層”生活實際的復(fù)雜性。貧民窟環(huán)境的惡濁,不僅體現(xiàn)在市容環(huán)境上,而且體現(xiàn)在政治、法律秩序的缺失上。大概所有人都會同意,流氓、惡霸的橫行,同樣是龍須溝社會的基本特點。但很少有人接著問,這些流氓、惡霸從哪里來?至晚從20世紀30年代起,老舍的小說就不斷寫到一些生活在社會底層的人們幾經(jīng)掙扎而終不免墮入深淵的故事。無論是“駱駝祥子”“月牙兒”,還是“微神”,原本都是極要好、要強的人,即便是為了獲得一種卑微的正常生活和做人的最低尊嚴,也曾不屈不撓地做出奮斗,然而,故事的最終結(jié)果,卻沒有一個不是讓他們因抵御不了社會的黑暗而走向墮落的深淵。

比物質(zhì)的困苦更可怕的,是困苦中的無助和掙扎的無望,是因無助無望而最終導(dǎo)致的精神淪落。19世紀以來的歐美文學(xué),常以一個鄉(xiāng)村青年如何融入城市資產(chǎn)階級社會展開敘述,像司湯達的于連,巴爾扎克的拉斯蒂涅,陀思妥耶夫斯基的拉斯柯爾尼柯夫等,但這些故事的主人公,大都受過一點教育,即便低微如馬丁·伊登,也還有能夠進行自我教育、自我提升的能力。很少有作家像老舍這樣,堅持不懈地以真正的底層人物——妓女、洋車夫為對象,并不斷試圖深入他們?yōu)l臨絕望的內(nèi)心。

《龍須溝》

老舍 著

人民文學(xué)出版社 1979

從老舍前期最優(yōu)秀的那些作品,我們可以不斷看到一個人完整的墮落過程。從《龍須溝》,我們看到的更是一個徘徊在墮落邊緣的社會群體。《龍須溝》中的丁四——按劇本介紹和作者自述——已是一個“可好可壞,一陣兒明白,一陣兒糊涂”的人,“事不順心就難免往下坡兒溜”。劇本第一幕,還有一個二嘎子偷魚的情節(jié),在作者意識和讀者接受中,這件事的意義,大概主要都被從展示底層生活的困窘和底層人心性的良善這樣積極的方面去理解。然而,從“偷”這個字,還有二嫂、丁四對之做出的反應(yīng),讀者不難意識到,這里所寓含的更為復(fù)雜的東西。一個孩子偷一條小金魚,當然算不得什么大事,但他的父母之所以生那么大的氣,也未嘗不是從中看到了某種向下滑落的危險。

早在《駱駝祥子》《月牙兒》一類的作品中,老舍已經(jīng)完整地展示了一個底層人的墮落過程:第一步,生活的打擊;第二步,自暴自棄;第三步,隨波逐流;第四步,助紂為虐;第五步,無所不為……而一切的根源,都在于絕望。“駱駝祥子”也罷,“月牙兒”也罷,最震撼人心的地方,都在于他們原本不甘墮落,而終于逃脫無望。正是對生活的徹底絕望,驅(qū)迫著一個個原本有著自己的理想的人物,一步步墮入深淵,一步步進入徹底的人格毀滅過程。在《駱駝祥子》中,這一切幾乎都集于主人公一身;而在另外一些作品,譬如《龍須溝》中,不同階段的墮落,則分身為不同的人物、不同的面孔。

底層并不只是需要同情的對象,它不僅是社會黑暗的承受者,本身也可能變成滋生黑暗的淵藪;底層人不僅是被欺壓、被剝奪的對象,而且可以成為罪惡的制造者。就像雨果在《悲慘世界》中寫的那家客棧主人,從中可以培植出像德納第夫婦那樣的惡棍,也可以生長出如伽弗洛什那樣追求自由與正義的英雄。假如沒有米里哀主教所代表的救贖,冉阿讓也可能走向徹底放棄和墮落的深淵。

比之某個具體的人的墮落,更可怕的是社會整體的墮落。龍須溝本是生活淪落者的居所。丁四一家不論,就是程瘋子、趙大爺,也是因生活中的某種失敗或絕望淪落底層的人物;由于時代背景的變化,作者寫二春一家,雖不像他先前寫那些底層婦女那樣殘忍,然而,倘若沒有時代的變化,這家人是否能夠全然逃脫黑暗陰影的籠罩,很難決然預(yù)料。

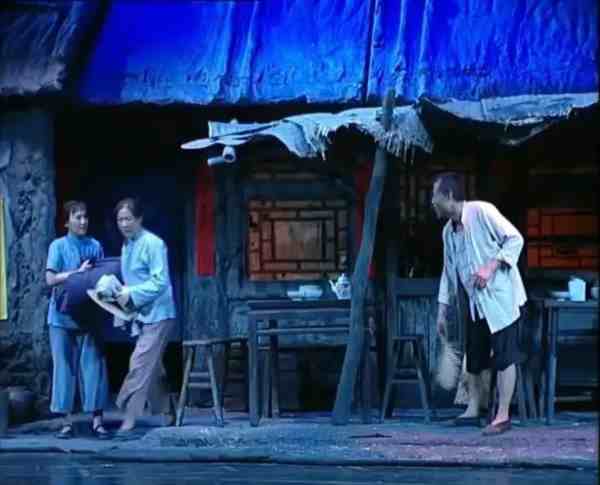

話劇《龍須溝》 劇照

理解這種墮落的憂懼,是理解老舍式社會憂思的一個關(guān)鍵。社會學(xué)的研究告訴我們,墮落后的底層市民,一部分變?yōu)榱髅ィ坏嗟模瑒t只是淪入那個一度被稱為“二流子”的群體。雖然比之前者,后者“只是有點小壞”,但其存在基礎(chǔ)卻驚人地龐大。《龍須溝》中的馮狗子,從一開始就是一個小流氓。但從這部戲的后兩幕看,即使是對這樣一個人物,作者最終心存寬宥與憐憫,而這也未嘗不是因為他早就意識到,這個人從根本上,也不過是一個墮落了的底層平民。“誰也不是天生來就壞”,話雖出自馮狗子口中,但卻得到了趙大爺和瘋子的默認。馮狗子這個形象的存在,清楚地表明,在底層普通民眾和流氓、地痞之間,老舍始終沒有劃定一條截然分開的界線。

現(xiàn)代化初期的城市社會,免不了都要面對所謂“黑社會”問題。幫會或“黑社會”在老舍作品中的出現(xiàn)一再表明,這其實是一種相當復(fù)雜的存在。一方面,它的確是社會黑暗的一個重要部分;另一方面,它的存在又似乎與法制秩序的虧缺、社會組織的無力以及某些處身無望中的人們對于正義的某種扭曲的訴求有關(guān)。“老舍前期作品中經(jīng)常出現(xiàn)很有俠義心腸的人,在善良無能的主人公陷入困境時,挺身而出,替他排難解憂的描寫”,有學(xué)者將這種“重恩情,講義氣,甚至不惜為朋友兩肋插刀”的現(xiàn)象,視作“舊社會小生產(chǎn)者理想的道德規(guī)范”所導(dǎo)致的“英雄行為”。但很少有人注意,在這些俠義英雄與游民社會之間,又存在著怎樣的復(fù)雜關(guān)系。其實,只要是讀過《水滸傳》的人,大概都不難理解,所謂“江湖上人物”,實際上是如何地良莠不齊。所謂“俠義英雄”的另一面,往往是打家劫舍、殺人越貨的“盜匪”;而具體到一個人的正邪之辨,也從來都不像小說表層敘事的指示那樣了了分明。一個不無意義的現(xiàn)象是,中國現(xiàn)代文學(xué)中一些描寫城市生活的作品,寫到這種黑道人物——像《日出》中的“金八”、《龍須溝》中的“黑旋風(fēng)”,展示給讀者的似乎只是一個巨大的陰影。一方面,或是為了突出這種勢力的無邊無際;另一方面,或許也說明,它的存在從來都是一種很難完全被捕捉的東西。假如不是革命的到來,從“龍須溝”會不會滋生出某種本土版的“教父”故事,也是很可玩味的。不過,與那類故事不同的是,就老舍而言,其對底層社會的關(guān)注,更多的時候還是更集中于那些已淪入生活中的邊緣群體的弱者。

三

革命與人道——老舍底層社會改造思想的

獨特性

樊駿說,老舍這些作品“不只是同情個別人物的痛苦遭遇,而且尖銳地提出城市貧民擺脫悲慘命運的社會課題”。樊駿不止一次將老舍和狄更斯、陀思妥耶夫斯基進行比較,稱贊老舍在《駱駝祥子》中,并沒有像狄更斯那樣“給自己的主人公一個否極泰來的美滿結(jié)局。他既不是像前者那樣寄希望于‘國家行政方面的偉大和平的憲法改革’以及平等的教育文化權(quán)利之類的改良主義方案,也不像后者那樣向統(tǒng)治者和被統(tǒng)治者雙方呼吁‘容忍和原諒別人’……企圖用階級調(diào)和的方法掩蓋揭露出來的矛盾”。

在1979年,這樣的評價,顯然是為了說明老舍的現(xiàn)實主義已然超出了19世紀歐洲的現(xiàn)實主義。在當時的人們看來,這種新型的現(xiàn)實主義最終理當揭示:“只有一場真正的社會革命,才能改變祥子和他的伙伴的悲慘命運。”遺憾的是,寫作《駱駝祥子》的老舍“恰巧在革命面前站住了”,“他當時還不懂得革命,更不理解惟有革命才能把祥子從舊世界的囚籠中解放出來”。寫作《龍須溝》的老舍,無疑已經(jīng)走近了“革命”。《龍須溝》對新政權(quán)的頌揚,也應(yīng)被看作對“革命”本身的頌揚。這當然可以看作是老舍思想的一大進步。然而,當讀者拋開種種先入之見,再去認真閱讀《龍須溝》文本,會發(fā)現(xiàn),這里仍然存在不少問題。

第一,雖然作品從結(jié)構(gòu)上就突出著新舊社會的對照,但龍須溝卻始終不是一個突出著階級對立的社會。這里有貪官、有惡霸、有流氓、有地痞,但影響著人們的生活的“頂厲害的惡霸”,卻還是“龍須溝”。不是將“階級”“壓迫”,而是將生活環(huán)境的惡劣擺在底層困苦的首位。即便是批判舊社會,作者也不曾將所謂“黑暗勢力”本質(zhì)化。趙大爺說龍須溝“地好,人也好”。的確,除了那個始終未曾出場的惡霸“黑旋風(fēng)”之外,《龍須溝》里,似乎就沒有本質(zhì)上的“壞人”。不說“心眼怪好,嘴可厲害”的四嫂,“為人正直好義”的趙大爺,懦弱善良的程瘋子,“甘心養(yǎng)著”丈夫的娘子,就是“能說會道,善于敷衍”的劉巡長,也是“心地很正”。老舍筆下的巡警,大都與普通百姓沒有太大的差別。《龍須溝》中的劉巡長,不但“沒欺負過誰,沒貪過贓”,而且還于“無意中做了不少的好事”,就連生活感受,也和普通居民沒有什么差別:“我也是這兒的人,你們受什么罪,我受什么罪。”像這樣描寫一般被視為反動勢力爪牙的舊警察,甚而讓其在歷史進入新時代后,直接脫掉舊裝擔任新的派出所的副所長,老舍這樣的處理大概是絕無僅有。就此,我們不難看出,在《龍須溝》的時代認識高度和后來的流行觀念之間,實際存在著怎樣的距離。

第二,老舍始終堅持人性的、寬恕的、非暴力的觀點。劇中最著名的情節(jié)之一:中華人民共和國成立之后,當從前打過程瘋子的馮狗子去向他道歉,四嫂要他照樣給他一頓嘴巴,瘋子卻只鄭重其事地看了看他的手,說了一句:“啊!你的手也是人手,這我就放心了!”打人的手也是人手,這看似簡單的判斷,包含的卻是老舍最為重要的人生觀念。不是主張以牙還牙,以眼還眼,而是主張社會和解,讓“打人的手”重新變回“人的手”。這是老舍底層社會改造思想的又一關(guān)鍵點。程瘋子說“打人的已不敢再打,我怎么倒去學(xué)打人呢”,讀者很可能為這一句話所顯示的天真和人道精神而感動,但同時也須注意,在它與當代中國的階級話語之間,存在的實在是一道太明顯的裂隙。這里所宣揚的,其實是一種要將“以暴易暴”歸入歷史的寬恕哲學(xué)。這不但讓人想起他所曾受過的基督教影響,而且也使人想起中國歷史上伯夷、叔齊那樣的古圣先賢……

老舍

老舍底層社會改造思想,始終與他的人性認識密切相關(guān)。《龍須溝》中的程瘋子,很容易讓人想起魯迅筆下的孔乙己:一樣地被生活拋出了原有的軌道,一樣地不肯脫下長衫,一樣地缺少實際生活能力,一樣地軟弱可欺,一樣地對兒童、對知識、技藝及其他美好的事物有著本能的親近。不同的是,孔乙己孑然一身,程瘋子卻還有一個愛著他、護著他的“娘子”。魯迅說他寫孔乙己是揭示社會“對于苦人的涼薄”,老舍寫程瘋子,卻為他保留了不少來自同階層人的同情和暖意。同是身處淪落之境,程瘋子除了比孔乙己更多地保持了人格的尊嚴,還比前者多顯出了一種“弱者”的力量。看他脫下大褂為小妞子換金魚,看他對打過他的馮狗子說出那番關(guān)于“人的手”的話,都不免會使我們重新思考怎樣認識生活中這些“弱者”,且對這種來自人性深處的力量——拒絕同流合污的道德自持力,對更弱小者的憐憫和同情,對人性的信仰和對以暴易暴歷史邏輯的厭棄等——生出由衷的敬意。也正是從這些地方,老舍對底層人物的表現(xiàn),甚至超越了魯迅,而更賦予人性以一種積極的期許。這也就是說,即便充塞著苦難、罪惡,老舍也沒有將龍須溝刻畫成一個缺乏道德意識及人間溫情的世界。四嫂說“我們窮,我們臟,我們可不偷”,話雖簡單,傳達出的不唯是底層人對自己道德人格的自信與守持,也是老舍對這個階層道德人格的堅定的樂觀,而這,也應(yīng)看成始終是他最重要的精神支柱之一。

老舍有關(guān)改善底層人生活質(zhì)量的理想,說到底,其實都很平實。不外乎:(1)給他們一份穩(wěn)定的、能維持起碼的生活所需和人格尊嚴的工作;(2)給他們一個宜居的、安全的生活環(huán)境(清潔的居所和安全的社區(qū));(3)充分的受教育的機會和向上流動的希望;(4)棲居的權(quán)利和扎根的可能。

對底層民眾來說,就業(yè)需求始終是第一位的。龍須溝居住條件極差,但仍然“密密層層”擠滿下層民眾。王大媽說:“這兒臟,可有活干呢,九城八條大街,可有哪兒能像這里掙錢這么方便?……地方干凈有什么用,沒的吃也得餓死!”“貧民窟”存在,除了其他種種之外,一個不容忽視的根本,還在于它給了那些身處底層的民眾最后的棲身之地和最后的工作可能。因而要想從根本上改造它,首先得給生活在這里的人們以一條實際的生活出路。這不僅是一個樸素的、人道的愿望,而且是避免底層淪陷的基本前提。《龍須溝》后兩幕,丁四的快樂、馮狗子的棄惡從善,不同程度地均與他們在新社會中找到恰當?shù)墓ぷ骱蜕鐣恢糜嘘P(guān);而瘋子的被安排去看自來水,更有著使其重樹生活信心、重獲人格尊嚴的豐富意義。從某種意義上說,《龍須溝》對新時代最深刻的歌頌,也正在于它為那些徘徊在墮落邊緣的底層人們重塑了生活的希望。

1950年 改造龍須溝

龍須溝生存環(huán)境的惡濁,不僅體現(xiàn)在市容環(huán)境上,而且體現(xiàn)在政治、法律秩序上。劇作第一幕,從劉巡長口中,我們曾不止一次聽到一個“上頭”。這個“上頭”不斷向下征斂錢物,而又始終不為民辦事。龍須溝人生存現(xiàn)實的困苦,顯然與這個腐敗的、不作為的“上頭”有很大關(guān)系。辛亥革命之后,中國的國家制度雖從專制王朝轉(zhuǎn)變成“民國”,但“國家”意義的曖昧,國民關(guān)系的疏離,在很長時期中仍然是中國社會的重要特點。新中國的建立,不但滌蕩了舊社會的污泥濁水,而且從根本上為實現(xiàn)社會的公平、正義提供了保障。要想徹底消除黑惡勢力滋生的基礎(chǔ),在國家力量之外,同樣需要普遍的有效的市民組織。在《龍須溝》中,急公好義的趙大爺一直是這個小雜院生活的一個重要支柱。他的正直、熱心腸、好打抱不平,不但讓我們再一次看到傳統(tǒng)俠義精神的正面意義,更讓我們看到了民間社會一種自我組織、管理、救助的能力。

從《龍須溝》可以看出,所謂“底層”,從來都不是一個真正穩(wěn)固的結(jié)構(gòu),“底層社會”的存在,自始至終都與其成員的脫離意愿聯(lián)系在一起。像生長于貧民窟的一切女性一樣,二春的本來理想也離不開“嫁到別處去”。表面看,她急于離開的只是“這臭溝沿兒”,其實質(zhì)卻正是要脫離這個“底層”本身。一個成熟的社會,必然是開放的。這樣的社會不可避免地也有它的“底層”,卻不會因為階層的固化而導(dǎo)致這個階層人整體的絕望。《龍須溝》第二幕,“撿煤核兒”的二嘎子開始上學(xué),學(xué)校的教師還主動向更多的人開設(shè)“識字班”。在當初,這已然被看作新社會帶給人們的新生活的一部分,今天看來,它的意義或許還要深遠。《龍須溝》的成功,固然有時代的原因,但更重要的,或許還在于,老舍對時代要求的這個回應(yīng),恰好和他一貫的社會關(guān)懷和人道憂思湊泊到一處,在頌歌的表層之下,表達了他對底層社會改造的更多深刻思考。

四

作為城市風(fēng)景的“龍須溝”:消失的與

不曾消失的

曾幾何時,作為“舊中國遺留的產(chǎn)物”,龍須溝早已被宣布“成為歷史”。但時至今日,在另一意義上,人們又不得不承認,它仍然存在著:“到了今天,它已成為那些破敗落后、無人關(guān)注乃至被遺忘地區(qū)的縮影和代名詞。”與之相似的是,曾經(jīng)以為早已遠去了的“祥子”,在很多地方,似乎同樣不過是改換了裝束而已。

前述樊駿有關(guān)《駱駝祥子》的文章寫于1979年,其時的中國,改革開放的事業(yè)才剛剛邁出第一步,他的論述立場還明顯地站“革命”一邊,其時的他大約怎么也想不到,經(jīng)歷了其后三十余年的高速增長,“后革命”時代的中國,竟然會再度出現(xiàn)類似的問題。曾經(jīng)的革命,并沒有使我們一勞永逸地進入一個“沒有匪患,沒有壓迫,沒有失業(yè),退休金和醫(yī)療保險成了新社會最輝煌的驕傲”的時代。20世紀90年代以來的現(xiàn)實,忽然使我們驚悟,“革命并沒有徹底抹去階層的區(qū)別”,甚而懷疑平等與公正仿佛成了“一個永遠無法兌現(xiàn)的承諾”。在某些地區(qū),“流氓再次橫行鄉(xiāng)里”,“黑社會”也令人難堪地再次成為“日常生活的一部分”。而諸如“強拆消滅不了貧民窟”,“城市化別掉入忌諱‘貧民窟’的陷阱”,“浙江村以其物美價廉的服裝聞名,也以其村容村貌的臟、亂、差,社會治安混亂聞名京城”一類的報道、討論,也使我們不時驚覺,“龍須溝”還可能就存我們身邊。

一種“后革命”時代的現(xiàn)實,讓我們再一次站到了昔日的矛盾和問題面前。如何認識階級(階層)對立的絕對面與相對面,以及如何認識底層社會在社會分化中的政治、文化取向,也已成為當前中國社會關(guān)懷的重要突出點。曾經(jīng)以為不可克服的社會矛盾,在現(xiàn)代化進行到一定階段后趨于和緩。曾經(jīng)以為可以根本解決問題的“革命”,卻帶來了某些現(xiàn)代化問題的又一輪循環(huán)。這一點,恐怕的確是為當年的人們所始料未及的。

20世紀90年代以后許多社會問題的出現(xiàn)也與“底層”有關(guān)。對底層生活現(xiàn)實、底層社會心態(tài)的關(guān)注和對底層墮落的憂懼,再次成為社會普遍關(guān)注的問題。而如何認識階級(階層)對立的絕對性與相對性,如何認識底層社會對當下社會政治、文化取向的意義,也已日益成為當前中國最突出的社會關(guān)懷課題。

龍須溝舊景

在過去,我們曾將龍須溝的存在,簡單看作是一個舊的社會制度現(xiàn)實,很少意識到,它的存在,其實也與中國現(xiàn)代化進程本身,與這一過程中城鄉(xiāng)社會的對接、轉(zhuǎn)換有著怎樣的關(guān)系。雖然任何時代、任何社會都會有它的“底層”,但“底層”問題之成為一個急迫的現(xiàn)實關(guān)懷話題,仍然與我們所處的這個歷史階段有著密切的關(guān)系。

盡管任何時代的社會都會有“底層”,但作為一種具有普遍意義的問題,“底層”關(guān)懷的出現(xiàn)還是和現(xiàn)代化過程的特定階段,與城市化與傳統(tǒng)鄉(xiāng)土社會改造聯(lián)系在一起的。從《龍須溝》第一幕起,有關(guān)丁四的職業(yè)選擇,就是一個不斷被劇中人提起的話題。老舍說,“我教他以蹬三輪為業(yè),一來是好教他給臭溝作注解——一下雨,路途泥爛,無法出車,就得挨餓;二來是我可以不費多少力氣便能寫出他來——我寫過《駱駝祥子》啊”,說到的其實只是一個比較表層的原因。放遠點看,近代以來的中國文學(xué)——從韓邦慶的《海上花列傳》到胡適的《人力車夫》,從魯迅的《一件小事》到郁達夫的《薄奠》,從聞一多的《天安門》到老舍的《駱駝祥子》等,之所以屢屢以人力車夫為表現(xiàn)對象,還有更深的歷史因由。

有社會學(xué)研究指出,民國時期以后人力車夫的大量出現(xiàn),一方面由于當時中國的生產(chǎn)力水平的低下——“機動車發(fā)展緩慢,人力車在各大都會發(fā)展很快”,另一方面也與“各種原因引起農(nóng)村經(jīng)濟凋敝,大量破產(chǎn)農(nóng)民涌入城市謀生,而城市里發(fā)展緩慢的近代工商業(yè)又容納不下陡然增長的人口,人力車夫職業(yè)成為進城農(nóng)民的‘收容大隊’”有關(guān)。正是因為這樣的原因,車夫的生活不但總處于一種惡劣的、無保障的境地,其社會地位也一直很不穩(wěn)定。近代以來的許多城市社會問題,也往往因此而起。在《龍須溝》中,我們可以清楚聽到,對人力車夫這份職業(yè),不但丁四不滿意,他的妻子更認為算不上是什么正經(jīng)營生:“五行八作,就沒有你這一行。”雖然老舍也曾明確地說丁四是“生長在都市里的人”,但真正要認清這個角色的意義,卻必須將其放入這一社會階層的整體。《龍須溝》的后半,因為城市改造工程,丁四變成了一名“工人”,不但他自己覺得精神,四嫂更為之歡喜,就是因為這種身份的改變,不但使他獲得了一份較為穩(wěn)定的工作,而且標志著他被正式納入了城市社會的有機體。要想徹底地改造底層社會,除了給“底層人”工作的機會之外,還要讓他們有機地融入社會生活的整體,從而感受到做人的尊嚴與權(quán)利。

一個成熟的社會,理應(yīng)是以中間階層為主的社會,在這樣的社會里,即使不可避免地仍然存在著一個“底層”,也不會因不斷的貧困與難以制止的罪惡,淪為人道與法治的盲區(qū)。相反,通過種種有效機制,努力縮小它們的存在基礎(chǔ),進而防止社會底層整體的淪陷,理應(yīng)成為社會整體不斷努力的目標。面對昔日徘徊在墮落邊緣的底層社會,老舍寫出了“祥子”“丁四”“微神”“月牙兒”“小福子”以及形形色色的地痞、流氓、惡霸、騙子、逃兵,甚至“阮明”“康大力”,他沒有寫出的,或許就是拉斯柯爾尼柯夫或馬加爵。沒有被他寫出的,是否會被新的作家寫出,時至今日,這是一個考驗著我們作家的道德和良知的問題,也是一個考驗我們的社會能否順利實現(xiàn)現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的歷史課題。

《老舍劇作》

浙江文藝出版社 2003-01

《龍須溝》第三幕,四嫂一邊稱贊“政府要老這樣做事呀,龍須溝就快成了大花園啦”,一邊表達自己的擔憂:“可有一樣,成了花園,也得讓咱們住著。”20世紀50年代初的修整龍須溝,只是就地修整,就地安置。時至今日,同樣的問題卻可能有不同的解決方式。一片舊城的消失,帶來的往往也是一種生活方式的改變,一種人情倫理的隱退。實際被“拆除”的,常常也不僅是空間上的“家”,而且是精神上的“園”。現(xiàn)代社會的家園失落、精神空虛,乃至現(xiàn)代人的“無根”感也不能說與此無關(guān)。

按老舍原作,《龍須溝》的第三幕,原本還有這樣一個不無深意的細節(jié)。想象著溝修好、路修好后的生活情景,程瘋子和二嘎子開始討論接著“該怎么辦了?”二嘎子提出“該種樹”,程瘋子贊同,并提議種柳樹——“垂楊樹,多么美呀!”二嘎子又提出種桃樹——“到時候可以吃大蜜桃”。然而,不論是在當年初排,還是2009年重排中,這個情節(jié)都被“刪除”了。據(jù)說,新版《龍須溝》上演后,有人藝老演員對此頗表遺憾,雖然并沒有更深入地討論其原委,但也的確提示了一個頗為重要的問題,這就是老舍對于創(chuàng)建宜于人居的新的都市家園的詩意想象。家園對人的意義,絕非單純的“居所”那么簡單。因為有了海德格爾的經(jīng)典闡釋,荷爾德林詩句“人詩意地/棲居在這片大地上”近年傳遍世界,但這表達的其實只是一個極普通的道理,在人對環(huán)境美的追求中,實際包括的也的確是他對生命存在的深刻自覺。即此一點,或許也可以看出,老舍有關(guān)底層社會改造的思想的豐富性,除了政治、經(jīng)濟等現(xiàn)實的層面之外,這里同樣包含了文化的、人性的深刻內(nèi)涵。閱讀老舍,常會使人感到,他表現(xiàn)的雖是城市,但這城市仍然不離鄉(xiāng)土。一座城市何以仍然能夠是鄉(xiāng)土的?從某一角度看,這也許是他的城市“現(xiàn)代性”不足的表現(xiàn),但從另外的角度,生態(tài)文明的角度看,這也未嘗不可以看作是他的城市觀有可能超越了“現(xiàn)代性”的地方。即此而言,《龍須溝》里的“種樹”,雖是一個不起眼的細節(jié),但所提出的,卻可能是如何將傳統(tǒng)文明植入現(xiàn)代城市這樣一個深刻而又具有前瞻性的話題。

隨著中國社會現(xiàn)代化、城市化的不斷進展,傳統(tǒng)城市的外在形態(tài)不可避免地面對著一系列以拆除重建為中心的問題,而其社會結(jié)構(gòu)與人情倫理,同樣面臨許多需要調(diào)整的東西。改革開放過程中可能產(chǎn)生的階層分化,更使一些從前被認為已然消失的問題,再度出現(xiàn)在人們面前。作為“舊社會”象征的“龍須溝”,自然早已消失于歷史,然而,作為城市現(xiàn)代化進程產(chǎn)物的“龍須溝”,還可能在很長一段時期內(nèi),不斷以某些新的形態(tài)出現(xiàn)于我們的生活。而對于這樣一些可能存在的底層社會的治理,不可避免地要成為人們必須面對的生活現(xiàn)實。不論是生活環(huán)境,還是社會組織以及與之相應(yīng)的心理結(jié)構(gòu),都存在一系列需要嚴肅對待的問題。面對這一切,重讀《龍須溝》,透過老舍所曾思考的一切,促進從更長歷史時段中去把握我們的生活,促進社會的更為健全的發(fā)展,或許仍然不無積極意義。

本文原刊于《甘肅社會科學(xué)》2022年第5期,第105-112頁

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號