從《華蓋集》《華蓋集續編》以及同時期其他文類創作合集如《墳》《野草》《朝花夕拾》中,讀者都看到一種與“雜文的自覺”同步、對魯迅文學“第二次誕生”具有象征意義的寫作樣式和文學生產程序,這就是由一系列自序、題記、小引、題辭、后記和“寫在后面”構成的魯迅序跋體風格。不夸張地講,序跋文以其濃烈的“文章風”和“作者范”(writerly),為魯迅過渡期雜文合集提供了文學性、審美的二度空間。它們都通過具有強烈表現力和情感色彩的語匯、句式、形象和言說方式,在“自覺的雜文”的行文之上打開一層“后設敘事”或“元風格”性質的“文章的文章”和“寫作的寫作”,從而將收入集子里的單篇文字編入更激烈的語言風格運動過程之中,賦予雜文寫作以一種整體性的表意深度和微妙感。在此過程中,序跋文通過自身對文集整體的賦形能力,敘事性、回溯性或者說二次性地把單篇寫作從“即時”“應時”和“攻守”態勢的偶然性中一舉提升為具有更復雜綿長的象征和寓言意義的“文章”。無論這些單篇文字如何鑲嵌在雜感、時評、聲明、記述、文墨官司、個人恩怨和意氣之爭的具體情境中,在由序跋文所確定的詩學高度和整體性中,它們都變成了一部更大、更完整、更具有審美和歷史意味的作品的組成部分。換句話說,這些文章如今都變成同一篇文章中的一句話,甚至同一個句子中的不同詞語、同一個形象的不同面向。當序跋文完成這樣更高層次的形式、象征和寓言整合及風格統一之時,單篇雜文作為更小、更基本的記事和表意單位,在獲得某種結構性庇護和解釋的同時,反倒獲得新的意義,釋放出它們作為“執滯于小事情”的結晶體、顯示外部環境擠壓的結構變形或“預應力”設計的功能。這種文學空間的二度組織或二次寫作,不但從作者一面為魯迅雜文帶來獨特的質感和結構復雜性,也在讀者一面預留了豐富的解釋和想象空間。因此可以說,魯迅序跋文體也是作者-讀者溝通和共謀的渠道,是魯迅同自己意想的甚至理想的讀者傾訴和密談的場所。

但《〈而已集〉題辭》卻放棄了這種極為有效的、在《寫在〈墳〉后面》和《〈野草〉題辭》中達到高峰的復合寫作與風格多重化手段,轉而以極簡主義的八行詩句的方式發表了一種嘆息、聲明、抗議,甚至墓志銘式的短小宣言。它比《〈野草〉題辭》還要短得多,更接近《彷徨》的那種無序的題獻。就寫作而言,《〈而已集〉題辭》既是“后設”又是“前置”,它雖然作于所有1927年所寫的雜感完成之后,并在魯迅序跋文文體框架內為單篇文章提供整體形象、形而上寓意和敘事總體性,但它的內容卻是一段引文和舊文,即1926年10月14日所作的《〈華蓋集續編〉校訖記》,最初收入1927年5月北新書局版《華蓋集續編》。

作為修辭和言語行為的“而已”

《而已集》是魯迅1927年所作“雜感”的合集,其“修辭學”或“詩學”的起點無疑是其著名的“題辭”。“題辭”短短的八句話在魯迅作品分類整理的意義上有時也被歸于“詩歌”。如果把這本雜文集的最后編定日期作為“題辭”的誕生日,那么它是在1928年10月30日問世的。不過,早在兩年前,這段話或這首詩就已經一字不差地出現在《華蓋集續編》結尾處,在《上海通信》這篇文字之后,作為余墨或感慨被記錄下來,時間是1926年10月14日夜。在文本編輯的意義上,這段話是“校訖記”,對應的是此前半年來作者看見的“許多血和許多淚”,所以也可以被認為是1926年“運交華蓋”的余波和收束。在討論《而已集》的文學內容、傳記內容和歷史內容之前,我們有必要對書名和題辭的修辭法作一簡要的分析。

“而已”從漢語語法上講,是所謂“限止語”,表示事情到此為止、沒有更多的意思了。但魯迅在《〈華蓋集續編〉校訖記》和《〈而已集〉題辭》中的使用,顯然給這個語氣詞賦予了更多的意思。“而已”兩字在魯迅行文中經常出現,《而已集》里總共出現過9次,在使用頻率上只是一個平均數。1在魯迅雜文的行文中,“而已”是欲言又止、不說也罷,事已至此、欲復何求的意思。但“而已”帶來的中止和無言狀態,并非意義和意思的結束,而恰恰是它們的開始。在“八句話”上下文里,“而已”先是單獨出現,作為半年來作者因自己所見“許多血和許多淚”而發的“雜感”的“限止語”或不如說語氣加強詞。繼而“而已”再度單獨出現,這次是作為因“淚揩了、血消了;屠伯們逍遙復逍遙,用鋼刀的,用軟刀的”而發的雜感的限止語和語氣加強詞。也就是說,“而已”前兩次出現只是單純的重復和并列,題辭語義和表意上的遞進和激烈化都還被限制在“雜感”的范圍內,“而已”只是在語氣上幫助標記止于雜感的事實與情感的邊界。但在最后一段兩行里,前一個“而已”限止的卻是最初兩個“而已”所造成的事實和效果,即“連‘雜感’也被‘放進了應該去的地方’”及其帶來的憤怒與無奈;而最后一個“而已”則是前面一個“限定”之“限定”、感嘆之感嘆和無奈之無奈。因此“‘而已’而已”作為雙重限止語和雙重語氣詞指向一種雙重的無聲、空洞和缺席,但同時又因為這種標記獨特的語言構造而將缺席者和被扼殺的聲音、情緒懸置在一種激烈而無法宣泄或升華的修辭閉環狀態。這個小小的語言構造可視為魯迅雜文作為“寫作的寫作”的純粹象征,它本身并沒有具體意義,但卻通過虛詞疊加的形式重復而制造出新的意義豐富性和寓意層次。

在以這部文集為單位的創作集合(小《而已集》)之外,我們也可以看到一個擴大版的“‘而已’而已”的寫作狀態及其文字記錄(大《而已集》)。它從《華蓋集續編》的最后幾篇開始,中經1927年間魯迅“過渡期”創作陸續得以打包收束(《墳》《野草》《朝花夕拾》《華蓋集續編》等),轉而全身心投入“上海時期”的“新的戰斗”。這是從“運交華蓋”的個人運命中掙扎出來,卻不料步入一個集體性生死存亡的“大時代”的轉換期;在文字、修辭和“言語行為”的意義上,是從個人生活事業逆境帶來的煩躁、憤懣、抵抗中努力掙扎出來,試圖進入自由或“漫游”狀態,卻不料想突然間“被拋入”到一種震驚和錯愕中,以至于發現自己處在一種“無語”或“失語”狀態的反思和探索期。

在個人意義上,這是作者在蟄居北平十余載之后,最終從教育部辭職、帶著“我可以愛”的決心、攜同許廣平離開北平南下,經廈門、廣州而最終選擇前往上海的“路途中”階段。它不但是魯迅一生中第二個“漫游期”(第一個是青少年時代離家去南京讀西式學校,進而赴日留學),也是魯迅再次從北國回到南方(但卻拒絕回故鄉浙江,對江浙文人文化也無好感)。在一個更為重要的象征意義上,這還可以說是魯迅最終決定離開民國文化中心和政治中心、在“半殖民地半封建”的近代大都會上海生活和寫作的轉場或“戰場選擇”。這個轉折期的中心事件是1927年4月的“清黨”,它將魯迅的“在路上”狀態分為前后兩個短暫但卻又有實質性差異的階段,即作為“運交華蓋”余墨的“而已”階段和作為“大時代”震驚體驗與反思的“‘而已’而已”階段(即《〈三閑集〉序言》中所說的“在二七年被血嚇得目瞪口呆”)。這是魯迅又一次體味寂寞和虛無、在個人體驗和集體生存的掙扎中為新文學語言、形式、體裁、風格和表達可能性探索文學本體論基礎和寫作實踐方法的關鍵處和紐結點。

《而已集》以及1927年魯迅其他文字,呈現出幾條闡釋的線索:一是傳記意義上的作者的經歷、感受、行動和思緒;二是作品或“文本”意義上的創作;三是在創作中專門單列出來的一系列斷斷續續的反思、自敘、辯護、歷史化和理論化。三個系列之間自然有連貫性和一致性,但它們之間又存在相對的距離、自律性甚至不同的指向、意味和弦外之音。無論在傳記意義上,還是在雜文文章題材、風格的意義上,廣義的“而已集”的下限都是1927年底,包括收錄在《三閑集》中的《無聲的中國》《怎么寫(夜記之一)》《在鐘樓上(夜記之二)》等重要篇目。

《而已集》在魯迅雜文語言風格上的結構意義固然重要,但它自身的“傳記起點”卻帶有鮮明的歷史具體性。魯迅在為俄譯本《阿Q正傳》所寫的《著者自敘傳略》后有《備考:自傳》(1934年),收入《集外集拾遺補編》(1938年5月1日),其中涉及此前階段的自敘如下:

因為做評論,敵人就多起來,北京大學教授陳源開始發表這“魯迅”就是我,由此弄到段祺瑞將我撤職,并且還要逮捕我。我只好離開北京,到廈門大學做教授;約有半年,和校長以及別的幾個教授沖突了,便到廣州,在中山大學做了教務長兼文科教授。2

相對于“運交華蓋”和不得不“執滯于小事”的寫作,“‘而已’而已”不啻為一種將外部敵意和壓力吸收轉化為文字和文章可能性的美學轉向和風格轉向。究其外部條件,一是單純的空間或地理意義上的距離,即作者離開北平前往南方執教;二是謀生和體制歸屬意義上的脫離北洋政府衙門而以“全職”身份進入大學謀生;三是更為個人意義和象征意義上的回歸南方—不是狹義的、作為出生地和故土的“江南”,而是在近代中國文化地理、經濟地理和政治地理意義上那個“天高皇帝遠”,往往得世界風氣之先,走在流散、聚合、變革、起義和革命最前沿的南國。如果廈門成為“中途”的一站還只是因為林語堂之邀而多少帶有偶然色彩的話,那么廣州的被選中,則顯然是因為它當時所處的革命中心的位置。但是—

又約半年,國民黨北伐分明很順利,廈門的有些教授就也到廣州來了,不久就清黨,我一生從未見過有這么殺人的,我就辭了職,回到上海,想以譯作謀生。3

魯迅在革命中心廣州遭遇的“清黨”(“四一五事變”)不僅是一個外部歷史事件和政治事件,也在“雜文的自覺”過程中留下了永久的—也就是說,對于魯迅后期寫作風格具有決定性影響的—印記,因此必須被看作是發生在魯迅文章學構造內部的一個文學事件。“我一生從未見過有這么殺人的”之語對耳聞目睹過辛亥革命前后的暴力、雖深諳其不徹底和未完成性、但對民國的正當性和革命性依然抱有理想主義信念和期待的魯迅而言,無疑仍是極為沉重、令人心灰意懶的話:在它突然到來之前(“突然”只能表明魯迅對于現實政治、國內社會形勢、特別是國共不可避免的政治沖突和注定到來的兵戎相見,都是相對隔膜、不明就里的),《而已集》里的文章仍舊在“后視鏡”里通過一個物理和想象的距離繼續消化、反思和“超越”兩本《華蓋集》雜文所處理的題目和寫作經驗。只是這種處理已經不僅是前期生活狀態和寫作狀態的簡單延續,而在此獲得了新的意義。

因此,就魯迅雜文風格發展的階段論而言,《而已集》事實上開始于《華蓋集續編的續編》之前、《華蓋集續編·上海通信》之后的“校訖記”八句話(或八句詩)。“題辭”的挪用只不過是魯迅文字和文章生產和編輯過程中的一個饒有意味的皺褶。而在“清黨”之后,《而已集》中的文字某種意義上都可以看作是對這一事件帶來的震驚的吸收、“應對”、反思和“處置”。這一系列反應既包含安身立命意義上的變動與安排,最終導致魯迅從中山大學辭職、離開廣州、繼續“出走”前往上海;也包括文學生產的經濟學、社會學和其他策略性改變,比如針對文壇和知識界的政治分化、意識形態兩極化,以及白色恐怖籠罩下的苛刻到近乎荒誕的新聞審查所做的調整。但更為重要的是,這種外部的震驚和沖擊從內部震撼了作者全身心,從而帶來了一系列關于文學、寫作和文人的社會性存在的持久而深入的思考。

這種思考和寫作意識、寫作風格的轉向在“清黨”事件后魯迅所有的文字中留下了痕跡,特別是在《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》一文中得到一種相對“系統”的表述。不妨說,《華蓋集》和《華蓋集續編》中所記載的那種被迫的應對、痛苦的掙扎和戰斗,那種“不自覺的自覺”,至此成為一種“自覺的自覺”和完成形態。這不僅是作者意識的充分自覺,而且也是文體意識和風格意識的充分自覺;這種自覺不但包含了對自身所處時代和境遇的認識的清晰化,即“自覺的雜文”通過自身語言形式和諷喻手法對外部環境的對象化、風格化處理。同時,這種針對“當下”的、個人和個性意義上的文學自覺和政治自覺,也系統地動員、編織起一個綿延不絕的歷史源流、道德譜系和詩文傳統,從而為自己的“身份”、“認同”、審美屬性和政治立場提供了一個堅實的坐標和參照系,一個象征意義上的生存環境和“共同體”。在魯迅而言,這種思考表現為對中國文學歷史經驗,包括種種先例、時代、典范人物及其生活方式、行為方式或“風度”的重溫;同時也表現為自己寫作實踐和風格實踐中一些隱晦的、高度自覺的手法、方式和做派。

“而已”本是一個虛詞和感嘆語,在魯迅雜文寫作的文體風格環境中卻成為極為具體、復雜和沉重的歷史經驗與情緒體驗的寓言標記。它“記錄”的并非常規意義上的可以名狀的情感(如悲哀、憤怒)或態度(如反感、對抗),而是只能在一種無可名狀或不可表達的狀態下的表達的代替品或“權宜之計”。但這又豈不正是雜文的風格隱喻,更確切地說,是雜文風格的基本方式和最小單位。它的重復和疊加(“而已……而已……;‘而已’而已”)是一種最小限度的雜文句型結構和形式設計,而非僅僅在日常語言層面和常態說話行文中使用這個詞。更重要的是,用以命名《而已集》的那個“而已”,在“無言之言”和“無聲之聲”的基本修辭姿態之外,實際上借助這個“言語行為”(speech act)悄然引進了一種叫作“‘而已’而已”的認識方法和敘事可能性。可以說“‘而已’而已”是“雜文的詩”的點睛之筆,它接續《〈華蓋集〉題記》首次得到明確表述的“雜文的自覺”,把句式所對應的特殊的現實具體性和生存搏斗的直接性,通過言語行為及其內含的“存在情緒”,轉變為一種詩學技術。這種高度濃縮、極端簡化的雜文寫作法和雜文句式,在外部世界令人陷入沉默和虛無的暴力和恐怖面前,為讀者構建起一種敘事和一種講故事的人的形象,由此在延伸的意義上成為一種富于教誨意義的“史詩性智慧”的特殊形態。這對于我們在批評的空間里把握魯迅雜文,具有關鍵的意義。

在1928年10月30日所作的《〈而已集〉題辭》里,魯迅以“校訖記”的形式,完整抄錄了《〈華蓋集續編〉校訖記》里的“八句話”。現按它們在作于1926年10月14日夜的《〈華蓋集續編〉校訖記》(最初收入1927年5月由上海北新書局出版的《華蓋集續編》)中的形式引用如下:

這半年我又看見了許多血和許多淚,

然而我只有雜感而已。

淚揩了,血消了;

屠伯們逍遙復逍遙,

用鋼刀的,用軟刀的。

然而我只有“雜感”而已。

連“雜感”也被“放進了應該去的地方”時,

我于是只有“而已”而已!4

單純從形式的角度看,這八句話建立起一個從“而已”到“而已”再到“‘而已’而已”的重復疊加結構,通過這個結構把一個本身沒有具體內容或指涉對象的虛詞,變成了戲劇性沖突的主角和寓言表意分節(articulation)的中心。

第一個“而已”的功能是把“許多血和許多淚”確立為“雜感”的內容,“然而”和“只有”則作為“而已”的輔助和鋪墊,強化了從血與淚經驗的綿延與沉重到雜文形式之短小破碎且缺乏“抒情”或“敘事”完整性之間的一種看似貧瘠、無奈但事實上卻恰如其分、唯有如此的表達和再現關系。第一句里的“這半年”“又”和“許多……許多……”迫使閱讀語速放慢,帶來讀者所熟悉的魯迅雜文的“執滯”感和具體性,但它們在第二句里立即通過“然而”和“只有”的轉折被“限止”和封存在隨“而已”而來的戛然的沉默及其特殊的語義回聲之中。

第二段四句可視為第一段主題呈示的“擴展部”,“淚揩了,血消了”回到作者“時間的流逝”和“遺忘”主題,“屠伯們逍遙復逍遙”和“用鋼刀的,用軟刀的”則以其具體性和“實錄”精神提示了反抗遺忘的斗爭,但“然而-只有-而已”則在結構上完全重復了第一段的表述。

第三段則像是奏鳴曲(sonata)曲式的“再現部”,但這種再現卻建立在具有敘事意義的“情節發展”和戲劇沖突升級的基礎之上,因為此時“連‘雜感’也被‘放進了應該去的地方’”,因此需要相應地用第二個“而已”把先前已經存在的“而已”再度加以限止,以便把那個“而已(一)”也放進“應該去的地方”,即“而已(二)”所確立的語義和寓義空間中去。在從“然而-只有-而已”到“于是-只有-而已”的細微的形式結構變化之中,在第一段本身作為“而已”限止物的“雜感”,在第三段被徹底虛詞化、“空洞化”,即只作為一個蒼白無力的“而已”變成下一個“而已”的被限止物和“內容”。這種通過文字特別是虛詞的重復、“冗余”和回旋,在句式和語氣的“抽象”或“純形式”層面進行的寫作可以說是雜文文體風格運行的一種圖解。“‘而已’而已”不是“而已”的系列化,而是“而已”的二次方乃至n次方;作為虛詞的虛詞、感嘆的感嘆、情狀之情狀、言語動作之言語動作,它本身就是作為“寫作之寫作、文章之文章”的魯迅雜文的形式和修辭法的“作者的簽名”或“作者的印章”。

《〈而已集〉題辭》也是魯迅雜文文學本體論的隱喻。“‘而已’而已”不僅僅是“過渡期”雜文寫作的句法原型(prototypical syntax);在令人窒息的體驗強度和詞語的無言狀態之間,它也作為抽象的具體或具體的抽象,通過一個完全由語氣詞組成的最低限度的形式構造,組織、傳達了某種不可能的經驗,因此成為文學性表達的不可抑制的自發性和創造性的證明。這個雜文文學本體論的原點同時也是文學的政治本體論的原點,因為在這里,情緒空間(憤怒、沉痛、悲哀、抑郁、虛無)同語言風格空間(修辭、結構、審美、“意境”等)一同被擠壓、縮小、簡化于一個最小值,化為一種追求記錄與傳達的可能性的單純欲望和直接的手段。“‘而已’而已”作為不可言說之物的言說,在內容和形式兩方面都確認了某種寫作倫理意義上的“文學之不可能性”和寫作技法意義上的“寫作之可能性”,而魯迅雜文在本體論和方法論意義上都是從這樣一種矛盾、悖論和曖昧狀態中誕生的。這是“雜文的自覺”和魯迅文學的“第二次誕生”的內在條件和內部限制,也是這種文體和風格對它的外部環境之粗糙、嚴酷、敵意的心理防御和形式對抗,其意識圖景和感性外化形態就是魯迅的作者意識和魯迅雜文以審美的殘缺/殘留方式堅持進行的文學的最后抵抗和最后的文學抵抗。這種抵抗雖然是以寫作的自主性和審美自律性為其“自為”(for-itself)的目的,但在“自在”(in-itself)層面上卻是不折不扣的為生存和尊嚴的反抗窒息的斗爭,因而帶有純粹的社會性、歷史性和政治性。《而已集》接續《華蓋集》和《華蓋集續編》,在一個超出個人和私人存在困境、情感危機和藝術挑戰的層面,即在一個“進向大時代”的歷史語境及其恐怖震撼里,在雜文風格空間里完成了這種審美與政治的統一性。至此,那種“我于是只有‘而已’而已”的寫作,業已完成了以集體生存和個體存在的最低條件為其審美前提的形式準備,成為一種通過與自己的時代對峙而進入歷史、同時超越文學的“不可能性”(而非其可能性)歷史條件的文學方法。

《而已集》作為一個寫作階段和寫作狀態,承接、延續了《華蓋集》和《華蓋集續編》中所記錄的,同時也遍布于《彷徨》《野草》《墳》中的諸種不順遂、抑郁憤懣和痛苦徘徊,至此達到了一種修辭意義上的“無話可說”的沉默和欲言又止的壓抑,一種“此處無聲勝有聲”的表達的張力、強度和深意。這種由虛詞或喟嘆詞為標記的“詩意的空洞”,一方面固然進一步說明了魯迅“轉折期”的種種逆境和危機對作者人生經驗和寫作生涯從內面帶來的嚴峻挑戰;另一方面,這種有意味、有張力的“虛無”和“內轉”也暗示了文學處理手法和審美距離的強化,而后者正是所謂“形式解決”,在給以年度為單位的文字合集帶來歷史指涉意義上的“敘事性”同時,又賦予它與歷史對峙的情感和詩學上的韻味。然而,時代和命運卻自有其另外的安排。在發出連“而已”也只能“而已”的嘆息后不到半年,此前半年中看到的“許多血和許多淚”將在更血腥的歷史事變面前黯然失色。

魯迅在1928年重拾1926年的“喟嘆”和“限止”句式來命名1927年的文字,本身是一種歷史時間的折疊和造型,也為“‘而已’而已”增添了一層象征寓意色彩。“自覺的雜文”雖然在“過渡期”出現,但卻隨即通過自身修辭和文體內部的新的統一性和寓意普遍性,將更為明確的歷史意識同時向過去和未來拓展,從而相對且針對歷史經驗而形成了一種詩學的克服與超越。具體講,這就是以風格的統一性和語言穿透力“重寫”了作為新文學歷史條件和史前史條件的近現代中國歷史經驗,并在這種重寫過程中將這種歷史經驗再一次對象化、具象化和寓言化。用“而已”命名1927年文章合集這個修辭選擇和編輯決定本身已經暗示了,言說和沉默之間的特殊構造、同歷史既近且遠的關系,在作者的文字和整個新文學歷史命運中并非偶然或一時的東西,而是一種常態化的存在狀態,它本身需要找到其詩學原則和本質,以及這種詩學原則和本質的倫理、道德和政治基礎。把復雜迂回苦澀沉重的“存在情緒”結晶于一個喟嘆詞或限止語,在此成為魯迅雜文文體和風格的一個醒目的徽記。在整個魯迅文學生涯中,這個題名和《〈野草〉題辭》一道,像“一顆沒有氛圍的星”5那樣在民國的天空閃耀。它們提示著一種斷裂和介入,這就是在歷史經驗中懸置和截斷歷史時間的連續體,強行植入一個隱喻和寓言結構,從而打開一個不同于直接的歷史存在方式的主觀性疆域及其語言可能性。無論是“過渡期”雜文與其環境的“近戰”和“纏斗”特征,還是“晚期”(上海時期)雜文的歷史批判-敘事-再現特征,離開“雜文的自覺”和“第二次誕生”所界定的作者意識和寫作方法-風格自律性及其同歷史現實對立、對峙的“自主”姿態,都是無法想象也無從分析和進一步闡釋的。

《〈野草〉題辭》:雜文自覺的詩學展開

《〈野草〉題辭》文末的附注是“一九二七年四月二十六日,魯迅記于廣州之白云樓上”6。這是魯迅自4月8日黃埔軍校講演后留下的最早的文字,也是“清黨”事變后的第一篇作品。當日魯迅日記中并未有編訖《野草》的記錄,只在兩天后(28日)記載了“寄(李)小峰信并《野草》稿子一本”。由此或可推測,這篇文字本身具有獨立的表達內容和特殊時效性,而不是僅僅作為一篇“編訖記”,為一部時間跨度近一年半、停筆后又被擱置了一年有余的文集打上封印。換句話說,《〈野草〉題辭》本身作為一首散文詩,一方面可視為一篇突兀的、對當下刺激作出即時回應的作品,就是說,它在一定程度上脫離了《野草》合集的具體語境;另一方面,它又是通過特殊審美-政治強度和修辭技法的中介“間接地”而非“直接地”回應突如其來的外在事件的自覺的寫作。更具體地看,它是一篇在整個過渡期和“雜文的自覺”語境里深思熟慮、厚積薄發的反思總結和風格上的“表演性”文字。從這種寫作內部的張力出發,我們方能解釋為何《〈野草〉題辭》在“四一五事變”10天后出現,它的詩學意象、句式與結構又在何種意義上吸收、調節、轉化或“升華”了“清黨”給魯迅內心帶來的震驚、抑郁和憤怒。

歷史上的“清黨”事變,雖然開始于4月12日的上海(所以一般稱為“四一二事變”),但系統“鏟共”和搜捕國民黨左翼分子在廣州的展開,至少就它對魯迅的直接影響而言,則是4月15日。在魯迅日記里,這天有“赴中大各主任緊急會議”7的記載;16日僅有“下午捐慰問被捕學生泉十”8的內容。19日日記條目中雖有“晚紹原邀飯于八景飯店,及季巿、廣平。夜看書店,買《五百石洞天揮麈》一部,二元八角,凡六本”9等看似恢復生活常態的內容,但“騮先來。失眠”10短短五字,表明此時魯迅內心的焦急和憂慮,同時也可由此推測,此時魯迅或許已口頭向中山大學提出辭職以示抗議,因此才有當時在學校主政的朱家驊夜晚上門拜訪勸說挽留。20日魯迅在給李霽野的信中,提到“決計于二三日內辭去一切職務,離開中大”,原因是“我在廈門時,很受幾個‘現代’派的人排擠,我離開的原因,一半也在此。但我為從北京請去的教員留面子,秘而不說。不料其中之一,終于在那里也站不住,已經鉆到此地來做教授。此輩的陰險性質是不會改變的,自然不久還是排擠,營私。我在此的教務,功課,已經夠多的了,那可以再加上防暗箭,淘閑氣”11。但在信的最后一段,魯迅卻又回到“清黨”的話題并寫道:“這里現亦大討其赤,中大學生被捕者有四十余人,別處我不知道,報上亦不大紀載。其實這里本來一點不赤,商人之勢力頗大,或者遠在北京之上。被捕者蓋大抵想赤之人而已。也有冤枉的,這幾天放了幾個。”12一般認為魯迅于4月21日正式向中山大學提出辭呈13,22日魯迅日記中有“上午文科學生代表四人來,不見”14一句;23日復有“午中大學生代表四人來”15,猜測應與校方及學生的挽留努力有關;24日“騮先來,未遇”16,應為正式提出辭呈后校方繼續努力挽留的表示。這種辭職-挽留-再辭職-再挽留的節奏一直持續到6月6日,方才“得中大委員會信,允辭職”17。

相比魯迅4天后所作的《〈朝花夕拾〉小引》,《〈野草〉題辭》在情緒上無疑顯得極為緊張、急進而激烈。這固然是作者面臨“大時代”突發事變時的應激反應,但這種應激反應最終卻是在形式和審美空間里被吸收、轉化為風格的特殊面貌,同時更進一步轉化和“上升”為作者對自己所實踐的寫作樣式和方法的感性觀照。作為一種特殊文體樣式的“散文詩”,恰好在這里提供了一種居間的形式平臺,就是說,它以詩的形式表達了某種雜文的內容,即,不是雜文形式所涵蓋的歷史內容,而是雜文形式本身成為(散文)詩之能指(signifier)的所指(signified)、它的形式的內容。在這種形式的內容中具有特別的重要性的,則是這種形式同其社會環境之間的否定性的相互依賴的諷喻性關系。我們下面不妨在“《〈野草〉題辭》是《〈而已集〉題辭》的寓言和象征”這個具體的論斷上,探討“散文詩是魯迅雜文的形式寓言”和“雜文是魯迅散文詩的歷史-政治寓言”這個更大的批評的假設。

《〈野草〉題辭》的第一句話被許多讀者認為同《秋夜》開篇的“一株是棗樹,還有一株也是棗樹”一樣玄虛費解;它也常作為某種富于人生哲理的名句而在具體語境關聯之外被廣泛引用。但“當我沉默著的時候,我覺得充實;我將開口,同時感到空虛”18這句話,事實上可以在同《〈而已集〉題辭》的某種“對讀”關系中作具體而明確的分析和解釋。簡單講,后半句“我將開口,同時感到空虛”大體等同于前面那個單一的“而已”;而前半句“當我沉默著的時候,我覺得充實”則大致相當于后面那個復合疊加的“‘而已’而已”。換句話說,我們在分析“而已-而已-‘而已’而已”句式中看到的那種“寫作之寫作”的象征,在此分解和重新組合為“沉默/開口”和“充實/空虛”的排列。但正如雜文寫作文體風格的語法原型是“‘而已’而已”,它在詩學化的、及物的(或涉及情感狀態和情緒狀態的)表述中的悖論,則是“沉默”乃為“充實”的真實形式,一如“說話”乃為“空虛”的真實形式。具體而言,這就是早些時候魯迅在寫給許廣平的信里提到的“我的作品,太黑暗了,因為我只覺得‘黑暗與虛無’乃是‘實有’”19。但如果把“野草”語言翻譯成“而已集”語言,這就是:凡要說的都已經成為不可說的,即存在意義上的無話可說;而一旦我不再說話,那種被封存或“限止”在無言狀態里面的體驗豐富性和沉痛,就會像在顯影液里的相紙一樣顯示出栩栩如生的形象。至此我們可以說,《〈野草〉題辭》之所以費解,是因為它完完全全是一個直白的事實陳述,而不帶任何隱晦的修辭隱喻的曲折。但最明顯、最直接的東西或關系,往往卻最容易在意識或觀察中被錯過。

沿著“寫作之寫作”或雜文語言風格整體上的諷喻結構和寓意化特征這個邏輯再推一步,我們就能在“‘而已’而已”的“顯影液”作用中看到“當我沉默著的時候,我覺得充實;我將開口,同時感到空虛”這句話在表意功能上的二元二次方程結構以及它作為魯迅雜文原型句法之形式的寓言的價值。因為在這樣的句式結構和表意方式里,能夠作為“內容”和經驗/體驗的豐富性而被顯現出來的東西不是存在的具體性,而恰恰是虛無的普遍性。那種本來作為經驗/體驗的直接刺激和震驚沖擊著意識和情感內面的東西,在攻破意識和情感的防線而使之陷于癱瘓的同時,已經取消了自身的社會歷史經驗的實在性或道德教益,而只能作為單純的創傷和空白被殘存的意識登記注冊。也就是說,對于魯迅特殊的文學感受力和寫作法來說,直接的社會現實及其歷史經驗非但不能構成再現或敘事的材料和內容(當然更無法提供這種再現和敘事的內在邏輯關聯和結構),反倒恰恰摧毀了這種再現或敘事的經驗前提和語言可能性。

這是“空虛”在魯迅語言中的具體含義,也是它相對于雜文文體及其語言策略而能夠將自己作為“而已”的指涉物確立起來的原因。散文詩是魯迅雜文的一種特殊文體風格實踐,它帶來新的審美距離感和形式空間,使作者得以在形式的自我關涉的更高層面再度處理這個“空虛”,即把它的整個“故事”及其自身的具體性、普遍性和特殊形式統統作為“‘而已’而已”的對象。只有最后這個對象才是“充實”的具體所指,因為它作為內容正對應于那個充滿張力的“沉默”;后者之所以成為表意的有效形式,在于它在無語狀態中把“充實”的具體性保持在“空虛”的抽象性水準上,同時也在風格上把一旦發聲就必定限于破碎和種種禁錮的“言說”的本真性保存、維持甚至強化在“沉默”的蓄勢待發的緊張感之中。所有這一切正是雜文的詩學機制、詩學原則和“自我保存”的存在政治原則,只不過在《〈野草〉題辭》中,它們借助“散文詩”體裁所允許的游戲性,暫時脫離了具體對象和具體情境,在形象、韻律和節奏的空間里得到了一次縱意恣肆的表演性展開。

這種表演性的展開以“生死存亡”問題作為其大顯身手的中心舞臺本身是一個意味深長的選擇。事實上,“充實”與“空虛”的問題并非不可以在希望與絕望、忘卻與記念、可說的與不可說的等其他維度上展開。比如,魯迅此前就曾在希望與虛無的辯證法意義上談論這個問題,此后更是經常在遺忘何以是真正的記憶、而記憶又為何以“忘卻”為目的和內容的意義上辨析、品味和表現這個主題。作者之所以舍棄希望/絕望、記憶/遺忘這樣更貼近虛無/實在范疇,且更具有形象探索和形式構造可能性的主題,必然有其他的外部原因。在1927年4月26日,這個外部原因最大最直接的嫌疑者就是“清黨”事變和它所帶來的殘暴、血腥、虛偽和壓抑。這個外部因素像一個隱形的引力場,使得魯迅散文詩/雜文寫作的自我指涉性在風格空間中發生偏離和扭曲,就是說,誘使它去接近、捕獲一組能夠一石二鳥、借此說彼的寓言形象和動作,以便能在隱晦地針對具體事件“發聲”的同時,顯白地處理雜文內部構造和原理所必須處理的題材和內容(“充實與空虛”)、形式風格的強化、審美價值的自我辯護,以及作為生命形式和存在方式的寫作本身的道德說明與政治理由。《〈野草〉題辭》對這些魯迅文學的基本問題都給予了詩學式的感性而具體的回答,它表現為這首散文詩作品中的幾個主題:生存和死亡、愛與憎惡,以及為這種對立沖突提供解決方案的行動(變化)、能量和速度。

我們先來看生命(存活)和死亡(空虛)這組意象。《〈野草〉題辭》起首的“沉默/開口”單句段落之后緊接而來的是這樣一個四句段落:

過去的生命已經死亡。我對于這死亡有大歡喜,因為我借此知道它曾經存活。死亡的生命已經朽腐。我對于這朽腐有大歡喜,因為我借此知道它還非空虛。20

這兩短(一、三句)兩長(二、四句)的排列對仗十分工整,但在“詩”形式“完美”之下運行的,事實上卻是“不規整”的、蜿蜒曲折的雜文的邏輯,包括雜文的態度、思維和語調。與詩歌傾向于將生命形象化、形式化、空間化不同,雜文邏輯的出發點是生命的具體化、時間化和歷史化。這就是為何《〈野草〉題辭》的核心形象和主題不是生命和存在世界的禮贊和歡慶,而是“過去的生命”之“已經死亡”。它雖然在感性外觀上具有“詩章”的特征,但卻是通過某種文章學“破題”而展開了一個認識和沉思的論述過程,即對于為何“我對于這死亡有大歡喜”的自問自答。這就是由第一、二句構成的“上聯”。它突顯了由雙重過去時(或簡單過去時+過去完成時,即“過去的”+“已經”)句式予以肯定的歷史性,其中包含的認識論收獲不是“它活著”,而是“知道它曾經存活”,并且還進一步知道這種時間性和歷史性認識,必須通過(“借助”)對“過去的生命”之“已經死亡”和存在世界之“曾經存活”的經驗、體認和觀照,方才能在雜文語言風格中形成牢固的概念,即一個關于“活著”的“否定之否定”的雜文定義。這樣看,由第三、四句構成的“下聯”則一面用“死亡的生命”和“已經朽腐”推進、加強和深化那種歷史意識,進一步將“空虛”之超克、絕望之反抗建立在“死亡的生命已經朽腐”這個歷史化過程本身之“實有”的基礎上;另一方面,則也借助“朽腐”二字,悄悄引入了《〈野草〉題辭》中的另一個主題,對此我們稍后加以分析。

值得玩味的是,在過去生命已經死亡和死亡的生命已經腐朽之間,《〈野草〉題辭》插入了一個積極的、浪漫抒情的、帶有自敘性的中間段或“副歌”,它的音樂“調性”顯然與“主題”的調性有所不同:

生命的泥委棄在地面上,不生喬木,只生野草,這是我的罪過。

野草,根本不深,花葉不美,然而吸取露,吸取水,吸取陳死人的血和肉,各各奪取它的生存。當生存時,還是將遭踐踏,將遭刪刈,直至于死亡而朽腐。

但我坦然,欣然。我將大笑,我將歌唱。

我自愛我的野草,但我憎惡這以野草作裝飾的地面。21

只需把“野草”置換為“雜文”,這段話的“自白”和“辯護”性質就再明白不過了。事實上這里“野草”已經不能說只是一個形象或比喻,而是在寓言的意義上就是雜文本身,作為一個具體而抽象的形象,它傳達出的是“雜文是文學世界里的野草”這樣的概念或理論。22“生命的泥委棄在地面上”令人聯想起《〈華蓋集〉題記》里“正如沾水小蜂,只在泥土上爬來爬去,萬不敢比附洋樓中的通人”這樣的語句,也可視為“我的生命,至少是一部分的生命,已經耗費在寫這些無聊的東西中,而我所獲得的,乃是我自己的靈魂的荒涼和粗糙”這段自謂慨嘆的縮寫。接下來對野草的描繪(“根本不深、花葉不美……將遭踐踏,將遭刪刈……”)則又像是對“轉輾而生活于風沙中的瘢痕”一句的擴寫,接續了《〈華蓋集〉題記》開頭關于“執滯于小事”的雜感之審美價值的內心獨白。而“我自愛我的野草”,則是對“但是我并不懼憚這些,也不想遮蓋這些,而且實在有些愛他們了”的又一次肯定,也是私生活領域“我可以愛”的宣言在寫作風格上的重現和再確認。兩篇文字中表達的情感和情緒狀態也是高度一致的:《〈野草〉題辭》中的“但我坦然,欣然。我將大笑,我將歌唱”,也可被看作《〈華蓋集〉題記》里“然而要做這樣的東西的時候,恐怕也還要做這樣的東西,我以為如果藝術之宮里有這么麻煩的禁令,倒不如不進去;還是站在沙漠上,看看飛沙走石,樂則大笑,悲則大叫,憤則大罵,即使被沙礫打得遍身粗糙,頭破血流,而時時撫摩自己的凝血,覺得若有花紋,也未必不及跟著中國的文士們去陪莎士比亞吃黃油面包之有趣”這個雜文長句的詩歌語言簡寫版。23在經歷了“華蓋運”籠罩下的“雜文的自覺”的崎嶇道路和自我流放之后,魯迅在此以愛/憎對立的方式表達了自己的“雜文之愛”。這里的“憎”“不愛”或“憎惡”都同時在兩個面向落到實處。它們一是界定了雜文(“野草”)同產生雜文的直接社會環境(“這以野草作裝飾的地面”)之間負面的相互依賴的關系;一是界定了雜文同它的多樣化、異質性、彼此尖銳對立的讀者、立場和價值之間的總體關系,即所謂“我以這一叢野草,在明與暗,生與死,過去與未來之際,獻于友與仇,人與獸,愛者與不愛者之前作證”24。顯然,這種似乎是“愛你的敵人”式的語句既非基督徒的寬恕或博愛,也并非被詩歌語言節奏帶跑的濫情,而只是進一步為雜文對其敵意的環境的依賴,以及同“憎惡”它的讀者的共生關系“作證”。

把《〈野草〉題辭》同《〈華蓋集〉題記》《〈而已集〉題辭》對讀會發現,這里借由散文詩形式發揮出來的“雜文的自覺”的“更高”形態或版本,體現于它通過一系列具象化動作而顯示出來的能量、速度。這就是構成魯迅雜文本質的“速朽”詩學觀,包括它所展現的一種在存在與虛無之間的人生和創作的總態度。《〈野草〉題辭》里最為突兀的一個單句段落,引入一個全新的角色、能量及其轉換,以及這種轉換所帶來的動態和過程;它不能由上下文的信息和事物關系被推導或演繹出來,而似乎來自某種唯意志論的主觀愿景,來自對某種超歷史的、打破常規力量平衡的突發事件及其造成的歷史清場與重啟的向往:

地火在地下運行,奔突;熔巖一旦噴出,將燒盡一切野草,以及喬木,于是并且無可朽腐。

…………

我希望這野草的死亡與朽腐,火速到來。要不然,我先就未曾生存,這實在比死亡與朽腐更其不幸。

去罷,野草,連著我的題辭!25

“地火”“熔巖”的運行、奔突、噴發和燎原之勢在特定政治環境和氣氛下并非不可做政治性解讀和聯想,26但在無可置疑的字面的反抗性和毀滅渴望之下,仍有豐富的文學本體論解釋空間。地火和熔巖雖將燒盡野草,但事實上又和野草構成同謀關系,或者說它們一同帶來一種否定性的、自我顛覆的、同時也是建設性的能量和形式的循環往復。這種生成-毀滅的交替及其特殊韻律,比任何局部的、具體的動作、形象或敘事更適合作為魯迅雜文美學原則和道德原則的整體象征。作為這種原則的對立面的,則是那種藏在種種偽飾下的“地面”和高高在上、自命清高的“喬木”,它們分別代表虛假的、靠不住的現實和在此“基礎”上的矯飾造作、自欺欺人的“上層建筑”。地火、熔巖的噴發奔流所帶來的沖擊與毀滅,對于野草自然強勁的間歇性生長而言,是一種不斷的“清場”和“去蔽”行動;而野草短暫的生命及其反形式的形式,則是對這種由更深的歷史能量的介入與出場顯示出來的真實性的肯定和禮贊。在此由野草和地火構成的“世界”與“大地”、“語言”和“存在”之間的全新關系,就決定性地取代了由物化的形而上學表象構成的社會環境及其文化形式之間的陳腐而虛偽、缺乏創造性動能的關系。這里的關鍵點在于,這種創造性的新型關系不是通過“不朽”及其種種異化形式被確立并體制化的,而恰恰是借助“死亡與腐朽”的意志與行動而不斷獲得更高更強的自我肯定和自我實現。最終,對于生成、創造和真實性的渴望直接轉化為對“速朽”(“火速到來”)的期盼,似乎這種否定的轉換來得越快,那種通過否定性到場的肯定性就越明確而持久。27這種在死亡與腐朽的火速到來中確認自身并非“先就未曾生存”的意愿,就是雜文的意愿,因為雜文就其形式風格本質而言,正是不以維系自身形式風格的種種異化建制為目的的寫作,即野草式的寫作;其生命周期的短暫和形式展開的短促,本身具有審美意義和道德意義,因為它們都是一種更純粹的真實性和更高的價值的象征。“去罷,野草,連著我的題辭!”既是雜文美學的自我辯護和自我追求,也是雜文倫理與道德的自我辯護和自我追求,只不過這種辯護和追求,都必須以放棄和告別的方式完成。

《〈野草〉題辭》作于1927年4月26日,正值作者在“清黨”事件后的震驚、恐怖、惶惑和悲憤狀態中,這種狀態不可能不在魯迅文字上留下深刻的印記;甚至可以對其“工作假定”作一種解釋:這篇“題辭”雖然是《野草》集的有機組成部分,帶有風格上的一貫性,但就其內容信息的修辭編碼來說,它必定也同時以自身特有的方式和要求(比如散文詩的節奏和韻律,“野草”“地火”等意象的統一性等要素)處理作者那一階段每時每刻的體驗、焦慮、困頓和緊張,因此可以讀解為這種內在矛盾和壓力的形式解決甚至文學觀念路徑上的打通和突破。“‘而已’而已”最貼切、最親密,同時也最直接的解釋,正是“當我沉默著的時候,我覺得充實;我將開口,同時感到空虛”。欲言又止、無話可說但又如鯁在喉、不吐不快的狀態在這句話里“情節化”為一種敘事“動作”或“行動”,從而把一個表達內容上的難題轉化為表達可能性和對于這種可能性情境的客觀思考。換句話說,“‘而已’而已”在對于表達及其可能性與內在矛盾的文學性思考和表現中最終擺脫了心理、情緒或“性格”的壓抑、無言和空虛狀態,而重新變成存在經驗的歷史化和詩的斗爭。

沿著這條表達行動和表達可能性的路徑,“‘而已’而已”的內容實質得以進一步展開,同魯迅“過渡期”或“轉折期”“存在的政治”和“存在的詩學”的基本問題和總體輪廓匯合在一起,或不如說,這種作為“雜文的自覺”的核心內容的“存在的政治”詩學或詩的政治在散文詩的語言里得到了更為精準,也更富戲劇性和感染力的表述(即“過去的生命已經死亡。我對于這死亡有大歡喜,因為我借此知道它曾經存活。死亡的生命已經朽腐。我對于這朽腐有大歡喜,因為我借此知道它還非空虛”)。顯然,這種沉默和空虛,到對死亡和腐朽的虛無之克服,再到生命之自證(“我先前曾生存過”)和自我張揚(“大歡喜”)的“否定三段論”,不但是針對《華蓋集》以來的困境、自我懷疑及其創造性超越的寫作方法論說明和辯護,而且也適用于“自覺的雜文”和魯迅成熟的文學生產樣式的內在本質。這種貼近自身存在的境況、借自身經驗及其形式外在化的死亡和速朽而獲得“曾經存活”“并非空虛”的證據和信心的文學實踐及其詩學理念,無疑是魯迅為整個中國新文學奠基階段的歷史意義和審美價值所作的決定性貢獻。

《華蓋集》《華蓋集續編》《而已集》和《野草》可被視為一個文本的連續體,它們是同一個寫作實驗和同一場生存斗爭的不同環節,同時通過這兩者間的往往是痛苦、壓抑甚至令人窒息的交織、貫通和“短路”,為白話文學的審美質地奠定了一個堅實、強悍、退無可退的文學本體論基礎,同時為它確立了風格與道德的真實性與可信性。對于初生的現代民族文學來說,道德辯護和審美自覺都是無比珍貴而重要的,它們讓新文學最初的實踐者能夠不怯于投入化“無”為有、化“俗”為雅的斗爭,去把一個貧瘠、險惡、黑暗、嚴酷的生存環境一舉轉化為思想和詩的豐富性和創造性。這也是何以魯迅的《野草》和此前部分小說創作能在現代性歷史條件(如工業化技術條件、高度復雜的現代大都市生活和社會組織方式、高度密集乃至過剩的信息和符號流動、持續的多樣化的感官刺激等等)尚不充分具備的情況下,在經驗的空虛和停滯、形式的孱弱與匱乏、社會心理經驗相對單調凝固的現象學空間里“憑空”且超越性地創造出一種炫目的非西方現代主義美學風格。這種非西方現代主義美學風格在其藝術生產所需的物質、符號和技術積累上無疑都是極為不發達的,但它卻能通過其自身存在的政治性強度而把社會環境強加給自己心理體驗的黑暗、空虛、停滯、痛苦和壓抑轉化為語言表達和藝術造型領域內的連貫性和整體性。“野草”式的賦形并寄身于短制作的風格或形式無論在魯迅文學的“第一次誕生”(短篇小說)還是“第二次誕生”(雜文)中都扮演了核心角色,它也同時為整個新文學起源奠定了表意形式和結構的深度、復雜性和感性具體性。

作為生存狀態、自我意識、風格三位一體的“‘而已’而已”包含著這樣一種認識與創作的辯證法:歷史現實的非真實性可以在對它的否定性意識和再現中成為一種語言層面的存在的真實性;“無”本身同時也是“有”的形式;這種形式本身,而非僅僅作為一種載體,往往是這種曲折的復雜的歷史內容和經驗內容的寄存和現身之處。這種存在的詩學在“雜文的自覺”中得到最充分、最明確、最知性的呈現;它同時也可以在魯迅轉折期小說和散文詩創作中通過更具有裝飾性和結構復雜性的藝術與審美中介而被感知和把握。在《影的告別》中這個有關“彷徨”狀態的詩句,也可以作為《而已集》雜文的題辭與自我寫照。前者在自身文字中所包含的絕望與希望、虛無與實有、悲觀與樂觀、消極與進取、沉思與行動、避退與擔當、現世中的消隱與語言世界里的雄心和抱負,都結晶于這個觀念意象(thought-image),并在其中保持著自身特有的光彩和強度:“只有我被黑暗沉沒,那世界全屬于我自己”28。事實上這句話在《〈野草〉題辭》的末尾已經有了“下聯”或接應,這就是“要不然,我先就未曾生存,這實在比死亡與朽腐更其不幸”。這樣的沉思、決定和寫作行動,正是“‘而已’而已”用語氣和句式懸置并保存下來的東西,即雜文的真正的歷史內容和形式內容。

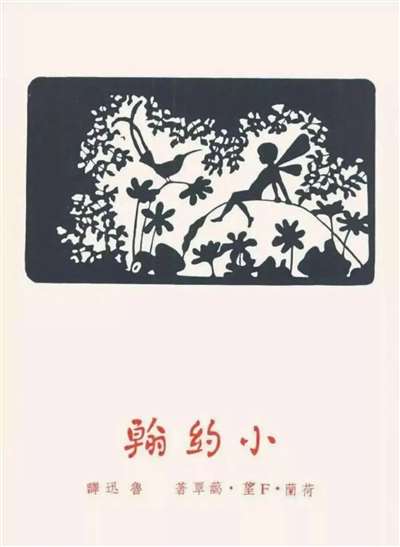

《小約翰》與雜文名物學

魯迅在完成《〈野草〉題辭》四天后作了《〈朝花夕拾〉小引》;第二天,即5月2日,他“開始整理《小約翰》譯稿”29。此時的廣州仍在“清黨”余波的籠罩下,魯迅想必仍未從“目瞪口呆”的震驚和憤怒狀態中恢復過來。此時本能的應對抵擋,一面自然帶有條件反射性質,比如當即向中山大學提出辭職,以及在隨后而來的“辭職-挽留”拉鋸戰中表現出的堅定決絕30;但另一面,卻暴露出魯迅本人遇到重大變故后的“退路”和“積習”,即以文學方式迂回進擊,轉而潛入文字的世界去做長期放在心上卻未能做的事情。這種文學方式自然也包括情感和經驗方式的結構性調整。從憤怒激昂的《〈野草〉題辭》到“想在紛擾中尋出一點閑靜來”的《〈朝花夕拾〉小引》,我們看到整個“過渡期”經歷在更為“自覺”的詩學空間里閃回。在“入世”甚至“執滯于小事”的同時,魯迅也隨時隨地為自己保留著一條退回文學、退回內心、退回“也許要哄騙我一生”的“舊來的意味留存”的隱秘小道。

《小約翰》的翻譯工作是這條小道上值得玩味的一次逗留。魯迅在5月26日日記中記有“下午整理《小約翰》本文訖”31;29日日記中記有“下午譯《小約翰》序文訖”32;31日日記中記有“下午作《小約翰》序文訖,并譯短文一篇”33。由此可見,魯迅在整個五月期間都專心投入《小約翰》的翻譯工作,不但完成并修改了全部譯文并作譯者引言,而且還連帶翻譯了原作者本人的序言、德譯本序和一篇介紹作者的文章,甚至還“意有未盡”地在六月間作了一篇《〈小約翰〉動植物譯名小記》。1927年6月14日,魯迅在當天日記中寫到“上午得三弟信,六日發,于是《小約翰》全書具成”34,欣喜之情溢于言表。可以想見,這項工作在幫助魯迅從“清黨”震驚中擺脫出來、進入一種文學狀態,起到最初的關鍵作用。1928年1月,《小約翰》由北京未名書社作為“未名叢刊”之一種出版。在魯迅畢生所致力的翻譯工作中,《小約翰》未必是最重要或最“大”的作品,但在準備之充分、投入精力和時間之多且完整、完成度之高等方面,也許唯有《死魂靈》的翻譯能出乎其右。這樣系統的、有條不紊的工作當然不能僅僅以逃避或求心靈寧靜來解釋,而是需要從文學和寫作的內部找到說明和理由。處在“大時代”的震蕩中,魯迅固然時時需要用句式、語言風格、敘述手法和象征-寓言框架來整理、結構和“壓制”外界混亂帶來的心理沖擊和情緒起伏,但這種文學秩序和文學意義的生產,本身又需要文學資源、手段和可能性的準備和建設。

魯迅讀者自然知道這條內斂或“回到內心”的小道并不通向隱逸和頹廢,也沒有把他引向周作人式的“閉戶讀書”“草木蟲魚”的所謂閑適恬淡或“寄沉痛于幽閑”35一路。《而已集》涵蓋的這個創作時間段可視為魯迅“雜文的自覺”和“第二次誕生”的完成期,在此期間他為進擊的“上海十年”做好了最后的風格準備和文字操練。這樣的事后之見,或許可以幫助我們分析和理解魯迅在“清黨”事變后這段為期不長卻也不能說短的“蹉跎歲月”,特別是“廣州時期”后半段寫作中的從“大時代”抽身而去的姿態。魯迅讀者也知道,這條小道、這個姿態將要一直把魯迅帶回到魏晉文章和魏晉風度,也知道這個“遠古”其實非但離作家身處其間的“大時代”并不遙遠,反倒作為象征和諷喻而為雜文家提供了迂回地批判現實、反思文學和現實政治關系的歷史空間和論述角度。但在《〈野草〉題辭》和《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》之間,事實上還有這樣一個不太被人提及和細究的翻譯狀態。這次翻譯從五月初魯迅著手整理《小約翰》的譯稿開始,中經月底作《〈小約翰〉引言》,一直延續到填滿整個六月的對鶴見祐輔作品的翻譯。如何理解這個“間奏曲”同魯迅在“清黨”之后寫作狀態整體的關系?反過來這也是問:魯迅雜文風格,乃至它所負載的中國新文學在這一階段的內在需求和路徑,在什么意義上同翻譯再次纏繞在一起?

在新文學第一個十年里,伴隨著魯迅文學的兩次誕生和“雜文的自覺”,新文學語言也處于構建和豐富的過程中。如果說新文學最初的作家都在通過自己的作品和寫作風格探索“安身立命”之道,那么也可以說他們所使用的媒介,同時也在以文學存在和文學行動的方式,為自己開辟通向歷史經驗和內心經驗的通道,確立自身在審美領域內的現實性、具體性和實用價值。因此,新文學此時的文學生命,不能完全由狹義的“藝術制作”決定,而是在相當程度上也同白話文學在純粹語言層面的活動及其可能性邊界密切相關。后者通過白話在最廣義的文學范圍內的書寫、表達和交流,通過白話文學語言在言語行為領域的創造性運用,結構、規范和發明白話文學的語言基礎和風格實質。事實上,這種語言本身的自我結構和自我實現的運動并不完全依賴于“創作”,而相當程度上可以在擺脫了“具體指涉”和“內心表達”的引力場和沉重負擔的領域中進行。譯作固然依附于原作,相對原作的創造性自由和表意,譯作永遠是第二位的、“不自由”的;但單就語言本身的形式可能性實踐和現實化而言,翻譯卻恰恰因為它不是原作而在純粹語言領域內獲得了更大程度的“自由”和更高的自我意識。就新文學不斷為自己生產出更多的語言范例、展示出豐富細膩的表意賦形和觀念構造的可能性這個“剛性需要”而言,我們甚至可以說,在此階段甚至無須在創作和翻譯之間作本質上的等級劃分。貫穿魯迅文學生涯的翻譯寫作對于新文學的成立和締造具有不折不扣的起源和本質意義。具體而言,翻譯與個人創作相比是無須分心于語言信息內容的寫作,因此譯者更能夠全神貫注地去探索白話文學語言內部與外部的可能性邊界,包括“現代漢語”如何命名、描摹事物與情態,如何傳遞深刻而細微的情感和情緒,如何表達復雜而抽象的觀念,又如何捕獲和表現生動有力的行動、變化和激烈的戲劇沖突。這樣看,《小約翰》譯文透露出的創造白話文學語言(尚在成形過程中)的勤勞與快樂,鶴見祐輔譯文系列顯示出的同魯迅同期創作之間歷史和政治諷喻層面的互文性,就都成為考察魯迅1927年間雜文風格發展的重要語言實踐。

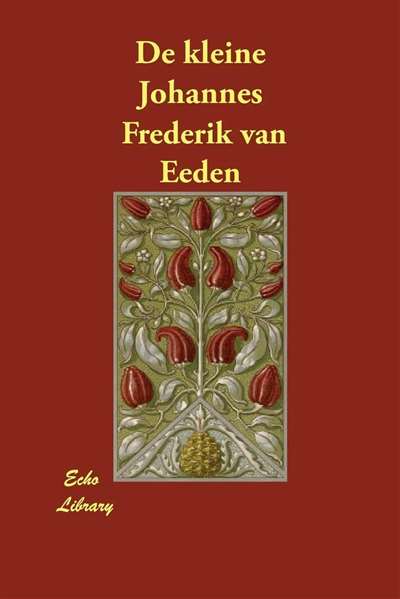

《小約翰》(De Kleine Johannes)是荷蘭著名作家、心理學家弗雷德里克·凡·伊登(Frederik van Eeden,1860—1932,魯迅譯作F·望·藹覃)創作于1884年的作品,1885年在作者參與編輯的重要文學刊物《新前導》(De Nieuwe Gids)創刊號上發表,1887年由海牙出版社(Verlag’s-Gravenhage)推出單行本。在《〈小約翰〉引言》里,魯迅轉引《馬上支日記》(1926年7月)里提到的自己于1906年在東京丸善書店購得布面精裝的德文版,是荷蘭翻譯家Anna Fles所譯。這個版本是《小約翰》的第一個德譯本,1892年由Otton Hendel出版社在哈勒出版,但與魯迅憑記憶所說“(原著出版)后十三年,德文譯本才印出”和“(1906年)那時剛譯成德文”的說法在年份上有出入。如果以“那時剛譯成德文”為準,則有1906年由柏林Schuster und Loeffler出版社發行的德譯本,譯者為荷蘭著名作家、翻譯家Else Otten,但這又與魯迅記憶中的譯者人名不一致。魯迅二十年后還清晰地記得“茀壘斯”本(Anna Fles)卷頭有“賚赫博士”(Paul Rache,時為《柏林日報》駐阿姆斯特丹記者)所作的序,而且也將這篇序言一并譯成中文,因此可以假定這就是他翻譯所用的底本。無論如何,可以肯定的是,《小約翰》在20世紀初荷蘭文學創作上具有相當影響,因此單德文翻譯就有先后兩個譯本,且都由荷蘭著名翻譯家操筆主動向外譯介。此外,因為魯迅《小約翰》翻譯是從德譯本轉譯,所以也屬于日后引起爭議的“重譯”范疇。

魯迅贊同德譯本序作者對《小約翰》所做的“象征寫實底童話詩”的判斷,稱之為“無韻的詩,成人的童話”,而且認為它作為“實際和幻想的混合”“或者竟已超過了一般成人的童話了”。36這也符合當代國際文學界對《小約翰》的評價,后者一般并不把它當作童話看待(盡管它有一個童話式的開篇),而是側重于它作為“成長小說”所包含的廣泛的社會經驗及其復雜的象征-寓言呈現。至于翻譯這部外國文學作品的緣起,照魯迅自己所講,只是因為單純的喜歡:“是自己愛看,又愿意別人也看的書,于是不知不覺,遂有了翻成中文的意思”,而且“這意思的發生,大約是很早的,因為我久已覺得仿佛對于作者和讀者,負著一宗很大的債了”。37但《〈小約翰〉引言》本身作為一篇雜文,隨即又不出所料地借談論純粹的文學興趣,把《小約翰》本身的“翻譯小史”變成范圍更廣的個人當下經驗的記錄。除了“外國語的實力不充足”這個客觀原因,魯迅特意把此書翻譯的種種延宕同“雜文的自覺”的“編年史大事記”交叉混織在一起。先是“前年(即1925年)我確曾決心,要利用暑假中的光陰,仗著一本辭典來走通這條路,而不料并無光陰,我的至少兩三個月的生命,都死在‘正人君子’和‘學者’們的圍攻里了”38;隨后有“不久我便帶著草稿到廈門大學,想在那里抽空整理,然而沒有工夫;也就住不下去了,那里也有‘學者’”;最后則“于是又帶到廣州的中山大學,想在那里抽空整理,然而又沒有工夫;而且也就住不下去了,那里又來了‘學者’”。39

在滑稽而荒誕的“沒有工夫”的情節重復中,《小約翰》的譯文沿著雜文的崎嶇路徑,先在北京“中央公園的一間紅墻的小屋”里變成初稿,最終在“清黨”過后的“很闊,然而很熱的房子—白云樓”里完成。因此魯迅對這本譯作的感受和體認,也自然打上了雜文的印記。換句話說,《小約翰》譯作在同原作的關系之外,平添了一層雜文特有的象征和隱喻,也獲得了某種諷喻的滑動和跳躍。魯迅這樣描寫從5月2日開始到五月底整理、謄清、修正所花去的一個月時間:

荷蘭海邊的沙岡風景,單就本書所描寫,已足令人神往了。我這樓外卻不同:滿天炎熱的陽光,時而如繩的暴雨;前面的小港中是十幾只蜑戶的船,一船一家,一家一世界,談笑哭罵,具有大都市中的悲歡。也仿佛覺得不知那里有青春的生命淪亡,或者正被殺戮,或者正在呻吟,或者正在“經營腐爛事業”和作這事業的材料。然而我卻漸漸知道這雖然沈默的都市中,還有我的生命存在,縱已節節敗退,我實未嘗淪亡。只是不見“火云”,時窘陰雨,若明若昧,又像整理這譯稿的時候了。40

在這里,讀者看到的不是“我的生命,至少是一部分的生命,已經耗費在寫這些無聊的東西中”那樣的喟嘆,也不是在短兵相接的近戰中全神貫注于當面之敵而無暇他顧的投入,而是一種更接近雜文與雜文本體論真實的寫作狀態。這就是魯迅在“清黨”事變之后的“廣州時期”所展現的文學的自我指涉和文學的外部指涉之間緊張卻和諧的微妙關系。這種關系中的一端,是“革命之后”產生的更為深入而尖銳的社會觀察、情緒體驗和歷史批判,而另一端則是在文學語言、風格及其歷史意識空間里的耐心而更為系統的準備。它提示我們,魯迅雜文的自覺運動至此已進入一個新階段,孕育出更為舒展而老練的文體經驗和風格技藝。從五六月間連續進行的翻譯活動(包括《小約翰》譯稿整理和鶴見祐輔翻譯系列),中經八月間所作的《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》,到自九月始并一直持續到年底作《談所謂“大內檔案”》的新一輪雜文創作高潮,都展現出一種同政治諷喻和歷史意識并行不悖、相得益彰的文學語言和文學風格。

《小約翰》的翻譯處在這個階段性文學軌跡的起點,起到了回歸個人意義和象征意義的源頭,拉開文學同直接的現實政治的距離,擴展文學空間的內在張力和外向指涉可能性的作用。所有這一切,都具體落實在文學寫作在翻譯語言中建構和磨練自身的經驗傳達和經驗表現能力的問題上。魯迅在《〈小約翰〉引言》中寫道:

《小約翰》雖如波勒兌蒙德說,所用的是“近于兒童的簡單的語言”,但翻譯起來,卻已夠感困難,而仍得不如意的結果。例如末尾的緊要而有力的一句:“Und mit seinem Begleiter ging er den frostigen Nachtwinde entgegen, den schweren Weg nach der grossen, finstern Stadt, wo die Menschheit war und ihr Weh.”那下半,被我譯成這樣拙劣的“上了走向那大而黑暗的都市即人性和他們的悲痛之所在的艱難的路”了,冗長而且費解,但我別無更好的譯法,因為倘一解散,精神和力量就很不同。然而原譯是極清楚的:上了艱難的路,這路是走向大而黑暗的都市去的,而這都市是人性和他們的悲痛之所在。41

在批評闡釋的意義上,不妨暫且忽略德文譯文與同屬日耳曼語系的荷蘭文原文之間的差異,而把魯迅引用的那個“末尾的緊要而有力的一句”當作堅實而具體的歷史現實與同樣堅實而具體的文學語言之間相對完美結合的范例。如此看來,這個“句子”相對于新文學語言和風格的學徒期而言,就獲得了幾乎與“現實本身”等價的象征秩序的有效性。也就是說,它不但在文學意義上是“緊要而有力的”,而且在它同人生經驗和社會歷史的關系上也同樣是值得信賴和憑借的。它就是魯迅常常提及的那種“活的,而且還在生長的”42東西,因此可被歸于有意義的人生,并由此獲得社會與道德的現實性。這也是魯迅所謂“務欲直譯,文句也反成蹇澀;歐文清晰,我的力量實不足以達之”43背后的實指。顯然,譯者魯迅意欲用白話寫作“達之”的并不僅僅是語言學意義上的“清晰”,而是對現代性歷史經驗及其象征結構的準確把握。

這樣具體的堅實的東西同陌生的語言一樣,是一種陌生的現實。或不如說,它現實的陌生性正可由語言的陌生性而被感受和認識,雖然這種表現出來的陌生性本身又同時帶著經驗和理解的密碼,即不同語言之間的可譯性和不可譯性。這是魯迅“翻譯起來,卻已夠感困難,而仍得不如意的結果”的原因,因為常識和經驗都告訴我們,依賴字典和其他語言工具的翻譯并不能在本國語言里獲得同原作在原作語言里相當的價值,某種意義上,這相當于一個新政府發行的新貨幣往往并不能單憑人為規定的面值和兌換率,就獲得同在市場流通過程中建立起自身信用和價值的“硬通貨”大致相當的效力。當譯者魯迅說“然而原譯是極清楚的”時候,他事實上同時在作為一個新文學雜文作者說話,因為原譯的語意只在雜文語言里才被清楚地、幾乎并不費力地表達出來,即上面那段引文中最后的那句話:“上了艱難的路,這路是走向大而黑暗的都市去的,而這都市是人性和他們的悲痛之所在”。雜文語言在此表現出更貼近“現實”、更具有表意靈活性和準確性的文學能力,正說明雜文文體和雜文風格自身的特殊屬性。在這個文學寫作的語言“原點”上,雜文實際上比小說、詩歌、戲劇或藝術散文這樣的主流樣式更貼近文學本質和文學固有的顛覆-創造能力。與此相對,則是那種在想象中被作為追求目標的小說語言或哲學語言,即被魯迅稱為“拙劣的”“冗長而且費解”的文學句式(“上了走向那大而黑暗的都市即人性和他們的悲痛之所在的艱難的路”)。譯者魯迅在此坦承在文學翻譯語言里“我別無更好的譯法”,但卻事實上已經在雜文語言里提供了另一種可供選擇、至少是有助于理解的譯法,同時也表明后者也并沒有因為“解散”了那種文學語言的遣詞造句法,就失去了“精神和力量”。可以說,在語言形式層面,魯迅的《小約翰》翻譯本身暗示或象征了“雜文的自覺”的歷史現實性,即它是一種同現實具有更親密的關系,同時也更能夠激活母語的表意能力的語言行為方式。因此我們可以假定,雜文和翻譯一樣,它們不僅僅是常規意義上的“現實”和“文學”之間的過渡和中介,而是在自身的獨特運行方式中同時為現實和文學提供了一個深層的表意基礎,因而具有某種獨特的原理意義。

《小約翰》魯迅譯本還在另一個同樣基礎性的層面為雜文乃至整個中國新文學早期實踐提供了示范,這就是“名物學”意義上的動植物名字的翻譯-命名活動。個人啟蒙和“思想革命”領域的“盜火者”,在新文學的語言乃至詞匯基礎上,同樣需要一種“照亮”和使萬物在語言里生動起來的工作,而這種工作的最直接、最原初形式,或許便是動植物學家和童話作家所從事的為自然界和人生經驗命名造冊。在延伸的意義上,這也是在人類不同環境和經驗區域之間尋求和建立相通性與可譯性(包括不可譯性)范圍和邊界的探測與標記,再通過翻譯拓展經驗和思維的疆域,把它們在新的語言結構中再造為觀念。在這兩種工作中,翻譯的目標語言(即譯者的母語)進入一種特殊的工作模式,以詞語(特別是專有名詞)和事物及經驗的情態描寫為媒介和載體的思維活動,因好奇、比較和搜尋相似性和差異性而處在一種興奮、靈感激發和創造發明的活躍狀態。所有這些活動,都可被視為寫作的原型和基本狀態,即在語言內部將文學創作和文學思維保持在一個自我操演的準實戰狀態。童話作品(包括“成長小說”意義上的“成人童話”)和動植物學家、人類學家及民俗學家著作一樣,對于仍處于草創期的中國新文學而言,具有特殊的語言習得和經驗觀察-命名意義。通過文學翻譯在白話文中再現和再造這種習得、觀察和命名過程,也就讓這種文學練習簿上的操練兼具了學習、游戲、積累語匯句式和文體-風格經驗的多重性質。魯迅對《小約翰》翻譯的興趣和投入,不能僅僅在當代狹義“專業創作”的范疇里去理解,而必須放在新文學第一代實踐者的建設性、開創性工作及其歷史意義的框架里去看。在這個意義框架里,創作和翻譯是作為語言現實和語言行動的新文學學步過程中的兩條腿,它們哪個在前哪個在后并不重要,重要的是它們一同讓新文學能夠站立和行走。

荷蘭哈勒姆鎮弗雷德里克公園里的小約翰雕像

《小約翰》提示了新文學站立和行走過程中那個必要的命名萬物的“名物學”階段。魯迅在《〈小約翰〉動植物譯名小記》(下文簡稱《小記》)里“意有未盡”地談到,動植物譯名問題看似簡單,其實很不好辦。首先譯者往往對此類動植物名全無經驗和知識,其次是不能完全依賴《植物學大辭典》之類的工具書,且不說在當時中國它們本身就很缺乏。魯迅寫道:

但是,我們和自然一向太疏遠了,即使查出了見于書上的名,也不知道實物是怎樣。菊呀松呀,我們是明白的,紫花地丁便有些模胡,蓮馨花(primel)則連譯者也不知道究竟是怎樣的形色,雖然已經依著字典寫下來。有許多是生息在荷蘭沙地上的東西,難怪我們不熟悉……44

但在生活經驗領域找到對應之外,文字上的“名”或命名卻令譯者更費周折,如:

但那大辭典上的名目,雖然都是中國字,有許多其實乃是日本名。日本的書上確也常用中國的舊名,而大多數還是他們的話,無非寫成了漢字。倘若照樣搬來,結果即等于沒有。我以為是不大妥當的。

只是中國的舊名也太難。有許多字我就不認識,連字音也讀不清;要知道它的形狀,去查書,又往往不得要領。經學家對于《毛詩》上的鳥獸草木蟲魚,小學家對于《爾雅》上的釋草釋木之類,醫學家對于《本草》上的許多動植,一向就終于注釋不明白,雖然大家也七手八腳寫下了許多書。45

我們看到,這里除提倡白話的一般傾向外,譯者還進一步提出,廣義的白話文學(包括譯書)迫切需要建立自身的名物學詞匯表或“命名造冊”體系,否則不但于自身歷史經驗“一向就終于注釋不明白”,更遑論在現代世界經濟社會文化交往范圍內擴大經驗和理解的范圍了。作為新文學第一代實踐者和締造者,譯者魯迅此時已經意識到有必要在“命名”和“正名”的理論高度和系統性層面考慮具體動植物譯名問題。瀏覽《小記》中提到的譯名種類,我們可隨手列出一個名學目錄,包括“學名”(“辭典上的名目”“有許多其實乃是日本名”)、“中國名”、“日本名”(“無非寫成了漢字”“倘若照樣搬來,結果即等于沒有”)、“中國的舊名”(“太難”“不認識”“讀不清”)、“俗名”(“博訪各處”而來)、“正名”(“擇其較通行而合用者,定為正名”),以及“新制”(補以上“不足”者)等等。46顯然,這項工作的目的和意義已遠遠超過了“專心的生物學家”47編制專業名目,而關系到白話和白話文學本身的有效性和正當性了,因為后者唯有落實其在實際使用中的效能,方才能成為生活經驗及其表達所需的意義指涉系統。

在命名萬物的層面重新發現世界,重建詞與物、觀念與現實的關聯結構,對于新文學的語言實踐和風格展開來說,無疑具有感性學、經驗學、現象學和符號學上的奠基意義。這可以說明為何魯迅對《小約翰》動植物譯名的興趣絕非一時雅興,或僅為“四一五事變”后抑郁之情的排遣。他在1930年10月又翻譯了日本植物化學家刈米達夫的《藥用植物》便是這一判斷的明證。這篇長達數萬字的譯作同樣需要在新文學“創作”的語言學、名物學基礎上進行閱讀和評價。它的行文在句式上仍是魯迅文字和魯迅文筆。具體條目在歐洲現代植物學分類中皆有出現,如“古生花被亞門”(Archichlamydeae)下“傘形科”(Umbelliferae)下的“川芎”和“茴香”兩條48:

川芎Cnidium of ficinale Makino.為中國原產而栽培于各地的多年草,其根稱為芎,或曰川芎,古來在漢方中,為治頭痛,開氣郁的要藥,而用作鎮靜,鎮痙劑。含有1—2%的揮發油,揮發油中,含有稱為芎拉克敦(Cnidiumlakton, C12H18O2)的結晶性成分。在日本北海道,現今栽培甚多,年產額達二十萬貫,悉用于賣藥原料。

茴香Foeniculum vulgare L.為歐洲原產的多年草,夏日開黃色小花,秋期收獲其果實。日本則大抵栽培于長野縣地方。用水蒸汽蒸溜,制茴香油,以作香料,又制亞摩尼亞茴香精,為驅風祛痰藥。茴香油的主成分,是稱為亞內多勒(Anethol, C10H12O)的結晶性物質。49

又如同門分屬“五加科”(Araliaceae)“人參”條目,魯迅想必不會忘記自己在《父親的病》中寫下的“聽說中國的孝子們,一到將要‘罪孽深重禍延父母’的時候,就買幾斤人參,煎湯灌下去,希望父母多喘幾天氣,即使半天也好”50;它在《藥用植物》里的樣子卻是這樣的51:

人參Panax ginseng C.A.Mey.為朝鮮及滿洲的原產,在日本,則栽培于長野,福島,島根等各地方。栽培人參,極為費事,須完全遮蔽陽光,掩蓋東西南及上方的四面。而只開北方這一面。到播種后四年至六年,這才收獲其根,即使之干燥者曰白參,蒸熟后始加以干燥者曰紅參。自古以來,人參一向被尊為萬病的靈藥,但果有此等效驗與否,卻是可疑的。在近時,從醫學底方面及藥學底方面都頗經研究了。作為成分,是巴那吉倫(Panaquilon, C32H56O14)及巴那克薩波干諾爾(Panaxsapogenol, C27H48O3)等,而人參的特有的香氣,則因于稱為巴那專(Panacen, C15H24)的揮發油。在北美,栽培著近緣種P. quinquefolium L.,輸出于中國。52

可以看到,詞條里的中文名、西文名(德文或拉丁文)和植物化學分子式三重結構,在閱讀效果層面不僅提供解釋學意義,而且帶來審美“陌生化”效果。在“物理”或“名物”層面,它為現代漢語名物表建立并擴大了一個世界范圍的自然與科學的關聯域;在“形而上學”或“義理”層面,則可以說引入一種重實在、重經驗觀察、重精確而系統的科學分類和歸納法的態度。就這個新文學的基礎性工作而言,翻譯和雜文事實上處在類似的位置,具有相仿的功能,因為它們都在語言的具體性和直接性層面運行。也就是說,它們的“藝術表現”只能貼近著、依附著不由藝術樣式和風格決定的“外界”“指涉物”或“原作”地表運行,隨時隨地處理大小不一、紛繁駁雜的名物、對象、經驗和事件,但同時又必須將自身作為語言的藝術作品,保持在一個完整而自律的符號秩序和風格空間之內。而動植物名物,則因為其自然屬性和它們在不同語言系統中命名的“武斷性”而最具示范性。相對而言,小說、詩歌、戲劇等“主要”或“主流”文學形式,都無法專心致志、深入而系統地處理這個新文學的基本問題。

與雜文寫作不同的是,翻譯文本并不涉及“作為作者的譯者”的表達欲,也不必卷入同當下社會現實的纏斗,它只在語言內部運行、工作。《小記》里隨處可見的“叫做”“稱呼”“譯為”,事實上指向了一種“用法即意義”原則指導下的實踐,其目的是在中國日常經驗領域中找到或發明原作名目的對等物和對應物。比如在《〈小約翰〉引言》中我們讀到:

但是,例如蟲類中的鼠婦(Kellerassel)和馬陸(Lauferkäfer),我記得在我的故鄉是只要翻開一塊濕地上的斷磚或碎石來就會遇見的。我們稱后一種為“臭婆娘”,因為它渾身發著惡臭;前一種我未曾聽到有人叫過它,似乎在我鄉的民間還沒有給它定出名字;廣州卻有:“地豬”。53

在這個“用法即意義”的配對、試錯過程中,譯者并不是單純被動的觀察者和搜尋者,也可以是積極主動的發明者和仲裁者。魯迅雖以直譯甚至“硬譯”著稱,但在翻譯過程中,他時時顯示出相當的自由和裁定權;也就是說,譯者同時也遵循著文學和觀念表達的法則,在“詩”或“雜文”的范疇內寫作。下面兩個例子,就充分說明了翻譯在力求“忠實”“準確”“達意”的同時也可以為自己保留充裕的創造性、樂趣乃至諷刺時事的隨意性:

和文字的務欲近于直譯相反,人物名卻意譯,因為它是象征。小鬼頭Wistik去年商定的是“蓋然”,現因“蓋”者疑詞,稍有不妥,索性擅改作“將知”了。科學研究的冷酷的精靈Pleuzer即德譯的Klauber,本來最好是譯作“挑剔者”,挑謂挑選,剔謂吹求。但自從陳源教授造出“挑剔風潮”這一句妙語以來,我即敬避不用,因為恐怕《閑話》的教導力十分偉大,這譯名也將驀地被解為“挑撥”。以此為學者的別名,則行同刀筆,于是又有重罪了,不如簡直譯作“穿鑿”。況且中國之所謂“日鑿一竅而‘混沌’死”,也很像他的將約翰從自然中拉開。54

再如:

小姑娘Robinetta我久久不解其義,想譯音;本月中旬托江紹原先生設法作最末的查考,幾天后就有回信—ROBINETTA一名,韋氏大字典人名錄未收入。我因為疑心她與ROBIN是一陰一陽,所以又查ROBIN,看見下面的解釋:ROBIN:是ROBERT的親熱的稱呼,而ROBERT的本訓是“令名赫赫”(!)那么,好了,就譯作“榮兒”。55

在具體的翻譯過程中這樣需要譯者鑒別、選擇、判斷、創制的例子比比皆是,其中許多被魯迅在《小記》中樂此不疲地記錄下來;它們自然也是作為語言內部工作流程的翻譯經驗的記錄。比如:“藍色的水蜻蜓(Libelle)”“姑且譯作蛾兒,以待識者指教”;“旋花(Winde)”解釋為“中國也到處都有的。自生原野上,葉作戟形或箭鏃形,花如牽牛花,色淡紅或白,午前開,午后萎,所以日本謂之晝顏”;56或“Meise。身子很小,嘴小而尖,善鳴。頭和翅子是黑的,兩頰卻白,所以中國稱為白頰鳥。我幼小居故鄉時,聽得農人叫它‘張飛鳥’”57。又如“將種子從孔中噴出,自以為大幸福的小菌,我記得中國叫作酸漿菌,因為它的形狀,頗像酸漿草的果實。但忘了來源,不敢用了;索性直譯德語的Erdstern,謂之地星”58;或“紅膆鳥(Rotkehlchen)是譯意的”59;“水蜘蛛(Wasserläufer)其實也并非蜘蛛,不過形狀相像,長只五六分,全身淡黑色而有光澤,往往群集水面。《辭林》云:中國名水黽。因為過于古雅,所以不用”60。其中間雜有較為詳細的說明,如“Nachtkerze und Königskerze,直譯起來,是夜燭和王燭,學名Oenother biennis et Verbascum thapsus.兩種都是歐洲的植物,中國沒有名目的。前一種近來輸入得頗多;許多譯籍上都沿用日本名:月見草,月見者,玩月也,因為它是傍晚開的。但北京的花兒匠卻曾另立了一個名字,就是月下香;我曾經采用在《桃色的云》里,現在還仍舊。后一種不知道底細,只得直譯德國名”61。也有簡單明了的對應關系,因為在語言背后的經驗領域里有相匹配的認識,如“蚯蚓和蜈蚣,我想,我們也誰都認識它,和約翰有同等程度的”62。其中也不乏滑稽徒勞的“學院派”無用功,如“蠼螋。雖然明明譯成了方塊字,而且確是中國名,其實還是和Ohrwurm一樣地不能懂,因為我終于不知道這究竟是怎樣的東西。放出‘學者’的本領來查古書,有的,《玉篇》云:‘蛷螋,蟲名;亦名蠼螋。’還有《博雅》云:‘蛷螋,蛷也。’也不得要領”63。當然也有譯者對自己的判斷高度自信的時候,如“‘……后在一種德文字典上查得münze可作minze解一語,而minze則薄荷也。我想,大概不錯的。’這樣,就譯為薄荷”64。

顯然,魯迅在翻譯活動中探索的名物學標準歸根結底并不是由“學者”的書齋癖好驅動,而是同新文學創作的實際需要息息相關。雖然《小約翰》原作是一部虛構作品(成人童話、散文詩、人生象征),但它在譯作中呈現的語言自身的活躍和生產狀態卻更接近于魯迅雜文的本質和方法。甚至《小約翰》的故事、語匯、描寫手法和文學表現力同在魯迅整個“過渡期”內探索的寫作的內在理由與可能性也有某種對應和啟示關系。作品開頭,在交代“約翰住在有大花園的一所老房子里”之后,敘事人透過魯迅譯文的“聲音”與“書寫”告訴讀者:

那里面是很不容易明白的,因為那房子里是許多黑暗的路,扶梯,小屋子,還有一個很大的倉庫,花園里又到處是保護墻和溫室。這在約翰就是全世界。他在那里面能夠作長遠的散步,凡他所發見的,他就給與一個名字。為了房間,他所發明的名字是出于動物界的……為了園,他從植物界里選出名字來,特別著重的,是于他緊要的出產。他就區別為一個覆盆子山,一個梨樹林,一個地莓谷。65

我們這里看到的童話世界,同時也是“全世界”;孩子的眼睛看見的一切,都要被“給與一個名字”。經驗同語言的相遇和交織,對于白話新文學最早的個人努力和集體努力而言,都具有整體的象征意義和具體的方法意義,因為小約翰每天面對的那條“黑暗的路”,也是所有新文學作家面對的發現、命名、描寫和敘述之路。在這所有著大花園的老房子里發生的一切,都是第一次被語言帶入內心世界,都參與到使文學成為文學的那種最基本但又最微妙的命名、區分、投射、想象和結構活動中來。

在《小約翰》第十一章,“大城市的一切角落”借助這樣的翻譯語言出現在主人公面前:

那地方主宰著一個震聾耳朵的喧鬧,—到處鳴吼著,格磔著,撞擊著,隆隆著,—大的輪子嗡嗡有聲,長帶蜿蜒著拖過去,黑的是墻和地面,窗玻璃破碎或則塵昏。雄偉的煙突高高地伸起,超過黑的建筑物,還噴出濃厚的旋轉的煙柱來。在這輪子和機器的雜沓中,約翰看見無數人們帶著蒼白的臉,黑的手和衣服,默默地不住地工作著。66

這種為語言所把握的現實哪怕并不是20世紀初葉中國社會經濟的具體而普遍的現實,也是支撐著世界文學及其表意-象征結構的現代性歷史經驗的實質和面相。魯迅在東京對現代大都會及其塑造的心靈形式有過切身的體會。在1927年,這種現代工商業飛地已零星出現在中國,并在上海這樣的半殖民地和民族資本主義聚集地形成氣候,以及一種特殊的大都會經驗與生活形式。在魯迅定居上海之前,他已在文學翻譯和名物學造冊中熟悉了它的形象、語言、節奏和情節。如果說在魯迅“人生的中途”的密林深處沒有出現過一個浮吉爾之于但丁那樣的引路人,那么或許也可以說,中國現代性歷史經驗最具經驗密度和具體性、最具有現象上的復雜性結構的地點—上海,此時已靜靜地等待在他文學之路的終點了。

《小約翰》對人生各階段的象征-寓言描寫終結于一個路的意象。那個告訴人們“不要稱道那些名字”的引路人(泛神論版的耶穌),是以這樣的面目出現在小約翰面前的:

“看哪!”他說。“這是往凡有你所神往的一切的路。別一條是沒有的。沒有這兩條你將永遠覓不到那個。就選擇罷。那邊是大光,在那里,凡你所渴欲認識的,將是你自己。那邊,”他指著黑暗的東方,“那地方是人性和他們的悲痛,那地方是我的路。并非你所熄滅了的迷光,倒是我將和你為伴。看哪,那么你就明白了。就選擇罷!”

于是約翰慢慢地將眼睛從旋兒的招著的形相上移開。并且向那嚴正的人伸出手去。并且和他的同伴,他逆著凜冽的夜風,上了走向那大而黑暗的都市,即人性和他們的悲痛之所在的艱難的路。67

這種箴言(Spr ü che)體文字或許是自翻譯《察拉圖斯忒拉的序言》(1920年8月)后首次出現在譯者魯迅的筆下。在整個“人生的中途”和“過渡期”期間,魯迅所面臨的挑戰和難題恰恰是“選擇”和“認識自己”。這是個人生活上的選擇,也是文學道路和文學形式的選擇。“雜文的自覺”和魯迅文學的“第二次誕生”正是這種選擇和自我認識的結果。“逆著凜冽的夜風”的“艱難的路”是雜文道路和寫作經驗的日常狀態,而走向那“龐大而慘淡的城市”則像是雜文的目的地和命運。在那里,魯迅雜文將把自己進一步確立為新文學寫作方式的范本,因為它將證明自己是中國現代性意義上的“人類和它們的磨難”的特權文體和基礎風格。

《書齋生活與其危險》(鶴見祐輔作品翻譯系列)

如果我們把魯迅在“清黨”事件后的寫作狀態、樣式和內容總體上置于“‘革命’之后、‘而已’而已”的標題下,那么《〈野草〉題辭》是“而已”的詩學語法,《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》則是它的文學史寓言故事。這個軌跡不僅是一個“心路歷程”,而且也是一個寫作風格和寫作策略的運動。在這個軌跡兩端的支點之間,有著一系列生活行跡、心態情緒和文學風格上的狀態和步驟;它們有時像作者此前人生經驗的快放,有時像“過渡期”和“雜文的自覺”過程的完成,有時又像舉棋不定的猶疑或游戲性的嘗試,其中包括對時局的冷嘲熱諷。但《小約翰》翻譯卻在“成人童話”和“名物學”意義上使魯迅回到了文學空間的基礎建設工作上來,也讓他重新進入這種工作所需的狀態。不過,在抵達《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》這個1927年寫作和思考的高點和“奇點”之前,還有一個短暫的階段性文學工作值得留意。這就是占滿整個六月的鶴見祐輔作品翻譯系列。

鶴見祐輔(1885—1973)乃日本群馬縣人氏,父親為當地一所官營紡織廠廠長。十歲時全家遷往東京,1906年以一高(著名的第一高等預備學校)英法科第一名的成績考入東京帝國大學法科,1910年以第二名成績畢業,通過文官考試后進入日本內閣拓殖局就職。他曾任日本鐵道部交通局綜合司司長,1924年在鐵道檢察官任上退職;同年4月首次在犬養系革新俱樂部青年團的支持下參選岡山縣議員,但未能選上;7月,在哥倫比亞史學教授比爾德(Charles Beard)和美國前駐日大使莫里斯(Rolland Morris)支持下,前往美國麻省威廉斯城政治研究所(Williamstown Institute of Politics)訪問研究,直到1925年底才回到日本。在此期間,鶴見祐輔在美國各地的大學和社會組織作了二三百場關于日本的演說和講座,強烈譴責美國的排日移民法。威廉斯城政治研究所是帶有鮮明威爾遜主義色彩的外交政策研究機構,在美國國際關系理論從孤立主義轉向全球意識的過程中曾發揮過積極作用,這不可避免地對鶴見產生影響(如他對威爾遜個人人格和自由主義思想的推崇)。回國后他立即參加了當時日本國內的“政治倫理化”運動。1927年5—6月他曾赴朝鮮和中國講學,7月在檀香山召開的太平洋會議上作為日本代表發言(他也參加了此后歷屆太平洋會議)。同年,鶴見在輕井澤造屋,開始了自己的著述人生。與此同時他也積極從政,于1928年在岡山縣當選眾議院議員,隨后組織“新自由主義協會”,推行“新自由主義運動”。期間他多次赴美參會演講,闡述日本在國際事務中的立場。鶴見的政治生涯持續到戰后,一度官拜厚生大臣(1954—1955)。在寫作方面,他著有游記、散文、論文、小說、傳記和翻譯各類作品42種57冊,其中包括六卷本普魯塔克《希臘羅馬名人傳》的翻譯,另有英文著作三種。1928年出版的《英雄待望論》銷量達50萬冊,1929年出版的小說《母親》也行銷24萬冊。值得一提的是,他的兒子鶴見俊輔(1922—2015)是戰后日本重要的思想史家和文化批評家,影響在其父之上。

魯迅與鶴見祐輔的相遇可謂偶然。在《〈思想·山水·人物〉題記》(1928年3月31日)中魯迅提到,最初(1925年4月)翻譯鶴見祐輔的《北京的魅力》時,并未打算翻譯全書。魯迅曾說自己“每當不想作文,或不能作文,而非作文不可之際,我一向就用一點譯文來塞責,并且喜歡選取譯者讀者,兩不費力的文章”68。但在“清黨”后的廣州苦住階段,“不想作文,或不能作文”都已經變得意味深長。在《小約翰》翻譯之后,我們也看到這“一點譯文”遠非“塞責”所能形容。在《〈壁下譯叢〉小引》中,魯迅自道“但我是向來不想譯世界上已有定評的杰作,附以不朽的,倘讀者從這一本雜書中,于紹介文字得一點參考,于主張文字得一點領會,心愿就十分滿足了”69。這一方面或許是譯者的謙詞,但另一方面,如《小約翰》譯文所顯示的,魯迅的翻譯工作,就語言形式本身的活動和創造性而言,同樣是新文學建設的基本方式,某種意義上正是一種無需為內容操心的雜文寫作,因此可以說它在終極的文學意義上的確并不以作品內容或審美價值上的“定評”為意。這與魯迅早年“文學救國”或“思想革命”時期翻譯側重內容和觀念傾向的特點完全不同,也從一個側面說明了“雜文的自覺”和“第二次誕生”對于魯迅文學乃至新文學的整體性、全方位的意義。

魯迅在《〈思想·山水·人物〉題記》中說明自己對作者的專業(法學)、政治興趣和自由主義主張“都不了然”,“只以為其中關于英美現勢和國民性的觀察,關于幾個人物,如亞諾德(阿諾德),威爾遜,穆來(穆勒)的評論,都很有明快切中的地方,滔滔然如瓶瀉水,使人不覺終卷”70。而至于《思想·山水·人物》這本譯文集的由來,魯迅說是“自檢舊譯,長長短短的已有十二篇,便索性在上海的‘革命文學’潮聲中,在玻璃窗下,再譯添八篇,湊成一本付印了”71(原書共有三十一篇,所以這個譯本仍是節譯)。不過,我們這里關心的不是1928年3月和4月間的“索性”和“湊成”,而是在1927年6月間幾篇譯文的社會象征和風格象征意義,它們包括《書齋生活與其危險》《專門以外的工作》《斷想》《善政和惡政》《人生的轉向》和《閑談》。我們下面僅以第一篇《書齋生活與其危險》為例作一初步的分析和闡釋。

《書齋生活與其危險》的題目不免讓人聯想到“清黨”后廣州乃至全國的肅殺和恐怖氣氛,即魯迅在《談“激烈”》里講到的“今年似乎是青年特別容易死掉的年頭”72。開篇不久遇到的“專制主義使人們變成冷嘲”一句,固然針對“專制治下的人民,沒有行動的自由,也沒有言論的自由”的政治現實,但顯然隨后文中出現的關于有頭腦的人“容易墮進去的陷阱”,似乎方才是“書齋生活與其危險”的具體所指。73這個“陷阱”,就是“然而太深的內省,卻使人成為懷疑底和冷嘲底”,結果是不屑于“別人大聲疾呼的國家論和修身講話之類”,視之為“呆氣的把戲”甚至“以為深刻的偽善和欺騙”,但自己卻要墮入“銜著煙卷,靜看著那些人們的緞幕戲文”的玩世不恭。74魯迅譯文在此力圖捕獲、傳達并“據為己有”的顯然并不是自由主義者如穆勒的理性觀察和道德教誨,而是在原作中閃現出來的這一段富于戲劇性的情感沖突、矛盾心理和壓抑而激烈的情緒狀態:

于是以為世間都是虛偽,但倘想矯正它,便被人指為過激等等,生命先就危險。強的人們,毅然反抗,得了悲慘的末路了。然而中人以下的人們,便以這世間為“浮世”,吸著煙卷,講點小笑話,敷衍過去。但是,當深夜中,涌上心來的痛憤之情,是抑制不住的。獨居時則憤慨,在人們之前則歡笑,于是他便成為極其冷嘲的人而老去了。生活在書齋里,沉潛于內心的人們,一定是晝夜要和這樣的誘惑戰斗的。75

這段文字即便放在魯迅創作的雜文文章中,也會作為被人傳頌的名句段而被挖掘出來罷。原作中關于“世評”對書齋中生活的人所帶來的苦惱(因為跟他對自己的評價往往相矛盾),他們所有的“唯我獨尊”和“獨善”的性癖,以及由此而來的“變成和社會毫無關系”、同“實社會”相隔絕的傾向,都籠罩在這樣內心的“沉潛”和“痛憤”氛圍下。當譯文發表于1927年6月25日《莽原》半月刊第2卷第12期時,魯迅在后面加了一段“譯者附記”(6月1日),其中寫道:

數年以前,中國的學者們曾有一種運動,是教青年們躲進書齋去。我當時略有一點異議,意思也不過怕青年進了書齋之后,和實社會實生活離開,變成一個呆子,—胡涂的呆子,不是勇敢的呆子。不料至今還負著一個“思想過激”的罪名,而對于實社會實生活略有言動的青年,則竟至多遭意外的災禍。譯此篇訖,遙想日本言論之自由,真“不禁感慨系之矣”!76

如果說這樣的感慨還只是關于自身處境的牢騷和對“略有言動”便“多遭意外”的青年的同情,那么下面這段話,則直接把輿論現狀視為社會現狀的表象和結果了:

作者要書齋生活者和社會接近,意在使知道“世評”,改正自己一意孤行的偏宕的思想。但我以為這意思是不完全的。第一,要先看怎樣的“世評”。假如是一個腐敗的社會,則從他所發生的當然只有腐敗的輿論,如果引以為鑒,來改正自己,則其結果,即非同流合污,也必變成圓滑。據我的意見,公正的世評使人謙遜,而不公正或流言式的世評,則使人傲慢或冷嘲,否則,他一定要憤死或被逼死的。77

為單篇文章加譯者附記在魯迅并不多見,但作為一種工作方法,它確鑿無疑地把譯文變成了雜文的語言延伸和風格操演。與《華蓋集》所記錄的那種“在風沙中轉輾而生活著”78的狀態相比,作者此刻雖然“還在地上”并絲毫不比那時候更“夢想飛空”,但已經擺脫了對“措辭也時常彎彎曲曲,議論又往往執滯在幾件小事情上,很足以貽笑于大方之家”79的敏感或“正如沾水小蜂,只在泥土上爬來爬去”80一類的修辭性的自憐自嘲,而是自覺且坦然地把這種雜文筆法樹立為寫作和表達的基本準則了。這種“自覺”和自信雖然在不到兩年前還僅僅以“碰釘子”和“碰壁”的方式從外部強加于作者的個人體驗,對其寫作風格造成內部的沖擊和震撼,但現如今已經在“大時代”的天空下變得非個人化、非心理化了;就是說,它們都進一步變成一種歷史性、政治性,同時也更形式化的寓言寫作和批判的敘事智慧。與此相應的是寫作方法的調整或策略化。先前殘留的那種“很希望中國的青年站出來,對于中國的社會,文明,都毫無忌憚地加以批評”81的“質直”和率真,至此已經被一種更為老練而沉郁的態度所取代,雖然這種態度本身不過是那種“抑制不住”的“痛憤之情”的更為曲折隱晦、更為系統而批判性的保存和表達。

有趣的是,對于《思想·山水·人物》所倡導和推崇的自由主義政治信念、民主價值觀和個人生活的尊嚴與意義,譯者魯迅保持了一種有意味、有原則的不置可否的態度。這并不是由于在“飛沙走石”的環境里,“被沙礫打得遍身粗糙,頭破血流”的雜文家對盎格魯撒克遜人的“費厄潑賴”或他們的“有幸的國度”缺乏欣賞的能力或雅興,82也不是因為魯迅對自由主義從來就持一種根深蒂固的惡感,比如認為它是“假洋鬼子”或英美系“學者”或“正人君子”的偽飾。相反,“清黨”后嚴酷惡劣的現實政治環境,包括粗暴的書報審查和思想警察制度,足令此時的魯迅至少策略性地站在廣義的自由主義“善政”一邊,他對于大正時期日本社會“言論之自由”的懷舊般的感慨便是明證。在同年所作的《小雜感》里,魯迅轉引《書齋生活與其危險》譯文中的“專制使人們變成冷嘲”一句,前面寫明“約翰穆勒說”,但又在后面追加了一句“而他竟不知道共和使人們變成沉默”。83這大體上可以表明魯迅對英美政治自由主義的態度。雖然“清黨”及其余波讓魯迅寫出“叭兒狗往往比它的主人更嚴厲”“恐怕有一天總要不準穿破布衫,否則便是共產黨”和“革命,革革命,革革革命,革革……”84這樣激憤的語句,但退一步講,我們仍不妨假定魯迅即便“在二七年被血嚇得目瞪口呆”85,也并沒有完全放棄對民國政治前景的希望,依然期待著“北伐”的勝利和中國的統一。他屢次在給友人的書信中談到返回北京的可能,如“我看看各處的情形,覺得北京倒不壞,所以下半年也許回京去”86;又如“馮大帥不知何時可以打進北京,倘八月間能坐津浦快車而到前門,豈不快哉!”87盡管在個人意義上,北京生活此時對他早已失去了吸引力。在給川島的一封信中魯迅這樣寫道:“回北京似亦無聊,又住在突出在后園的灰棚里給別人校刊小說,細想起來,真是何為也哉!”88

這個自覺或下意識的站位,對理解1927年下半年魯迅在世界和歷史語境里的觀察和思考有所提示。事實上,它能幫助魯迅把對當下的驚愕、反感和戒備同自己個人史長時段里一貫的立場和態度統一起來。作于7月11日的《略談香港》,就直接把大革命期間的反帝情緒同光緒末年在日本的中國留學生中間的革命思想聯系起來,在揶揄和批判殖民主義之外,對當下的失望和反諷也溢于言表,謂之“這樣的感慨,在現今的中國,發起來是可以發不完的”,因此“還不如講點有趣的事做收梢”。89翻譯鶴見系列,就其最低限度而言,確可算此類“講點有趣的事”。其他類似的“有趣的事”還包括作《〈游仙窟〉序言》《關于小說目錄兩件》,甚至作《辭顧頡剛教授令“候審”》,盡管在給川島的信中魯迅對那篇“序言”“自覺不好”,甚至抱怨自己“國文已日見其不通”。90在同一封信中魯迅還提到此時自己也寫字,說“看我自己的字,真是可笑,我未曾學過,而此地還有人勒令我寫中堂,寫名片,做‘名人’做得苦起來了”,還自我調侃道:“我的活無常畫好后,也許有人要我畫扇面,但我此后擬專畫活無常,則庶幾不至于有人來領教,我想,這東西是大家不大喜歡的。”91同樣完成于7月11日的《〈朝花夕拾〉后記》或許亦在此列,照作者自己的說法,本來“并不準備做什么后記,只想尋幾張舊畫像來做插圖,不料目的不達,便變成一面比較,剪貼,一面亂發議論了”92。

然而,既然這些所謂“有趣的事”本不過是用來抑制和轉移那些“發不完”的“感慨”,那么“冷嘲”和“痛憤之情”恐怕就仍舊要“涌上心頭”,不舍晝夜地誘惑文人與之戰斗。魯迅終歸是不能忍于不戰斗的。對這種誘惑的回答,便是八月初一次更系統、更帶有歷史寓言色彩的“亂發議論”或“有慨而言”93,它就是《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》這篇演講。由此回看,六七月間的鶴見祐輔翻譯和其他“有趣的事”,都更像這篇長文的鋪墊和序幕。

1 “而已”在魯迅所有作品中共出現263次,使用頻率達到或超過《而已集》的計有:《墳》11次(包括4次文言文中的使用)、《華蓋集》14次、《華蓋集續編》10次、《南腔北調集》11次、《準風月談》11次、《花邊文學》13次、《且介亭雜文》11次、《且介亭雜文二集》17次、《集外集拾遺》9次、《集外集拾遺補編》19次、《兩地書》28次。此外“而已”也在非創作類的《中國小說史略》中出現過24次,在《兩地書》以外的書信中出現過110次。

2 魯迅:《著者自敘傳略·備考:自傳》,《集外集拾遺補編》,《魯迅全集》第8卷,人民文學出版社2005年版,第402頁。

3 同上。

4 魯迅:《〈華蓋集續編〉校訖記》,《華蓋集續編》,《魯迅全集》第3卷,第384頁。

5 尼采稱古希臘哲學家赫拉克利特(Heraclitus)屬于那種“生活在自己的太陽系里面的人……他們是沒有大氣層包裹的恒星”。參見Friedrich Nietzsche, “On the Pathos of Truth”, in Writings from the Early Notebooks, eds. Raymond Geuss & Alexander Hehamas, trans. Ladislaus Löb, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p.250。尼采顯然是借赫拉克利特的古典辯證思想(如“人無法兩次踏入同一條河流”)強調人類知識的集合事實上在任何一點上看都只是錯誤的集合,但這種對“非真理”的激情正是通向真理的唯一道路,因此像赫拉克利特這樣具備追求“非真理”的勇氣和傲慢的人,才能像恒星一樣獨立地帶來真知灼見,照亮他人。尼采也在《不合時宜的沉思》中提到一種“非歷史的氛圍”,說“生命唯有在它里面才能誕生,隨著這大氣層的毀滅而又消失……沒有那個非歷史的外殼,他就永遠不會開始,也不敢開始”。參見尼采:《不合時宜的沉思》,李秋零譯,華東師范大學出版社2007年版,第143頁。本雅明在《論波德萊爾的幾個母題》這篇長文的最后,引用尼采“一顆沒有氛圍的星”來形容波德萊爾的詩同法蘭西第二帝國社會現實和歷史經驗之間的關系。參見本雅明:《啟迪:本雅明文選》,漢娜·阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店2008年版,第214頁。

6 魯迅:《〈野草〉題辭》,《魯迅全集》第2卷,第164頁。

7 魯迅:《日記十六》,《魯迅全集》第16卷,第18頁。許廣平在《魯迅回憶錄·廈門和廣州》里對這一天有更為詳細的記載,見魯迅博物館、魯迅研究室編:《魯迅年譜》第2卷,人民文學出版社1983年版,第390頁。其中提到在下午的會上“學校負責人是公開宣布過帶領學生往左走的,這回卻反過來大罵共產黨,說這是‘黨’校(國民黨辦的學校),凡在這里做事的人,都應該服從國民黨的決定,不能再有異言。魯迅悲憤填膺地力爭……結果力爭無效,魯迅獨自宣布辭職。回到白云樓,把經過一一向許壽裳先生細說,氣得連晚飯也未進一口”。

8 同上。

9 同上。

10 同上。

11 魯迅:《270420致李霽野》,《魯迅全集》第12卷,第29—30頁。“其中之一”“此輩”指顧頡剛。

12 同上,第30頁。

13 魯迅學生謝玉生1927年4月25日致孫伏園信中提到,“迅師本月二十號,已將中大所任各職,完全辭謝矣”;魯迅4月26日致孫伏園信中說是第二天(星期四)“辭去一切職務”。見《魯迅年譜》第2卷,第392頁。

14 魯迅:《日記十六》,《魯迅全集》第16卷,第18頁。

15 同上。

16 同上,第19頁。

17 同上,第24頁。

18 魯迅:《〈野草〉題辭》,《魯迅全集》第2卷,第163頁。

19 魯迅:《250318致許廣平》,《魯迅全集》第11卷,第466—467頁。

20 魯迅:《〈野草〉題辭》,《魯迅全集》第2卷,第163頁。

21 魯迅:《〈野草〉題辭》,《魯迅全集》第2卷,第163頁。

22 成仿吾《詩之防御戰》(原載1923年5月13日《創造周報》)里曾使用“野草”這個意象來評價或貶低五四時期的新詩創作。魯迅的“野草”抑或是從論敵成仿吾(成也曾對《吶喊》有微辭)那兒信手拈來,據為己有。這本身也是魯迅雜文的慣用筆法。

23 以上《〈華蓋集〉題記》的引文出自魯迅:《〈華蓋集〉題記》,《魯迅全集》第3卷,第3—5頁。

24 魯迅:《〈野草〉題辭》,《魯迅全集》第2卷,第163頁。

25 同上,第163—164頁。

26 比如《魯迅年譜》第2卷1927年4月26日條目中寫道:“題辭表現了魯迅對白色恐怖毫無退縮的情緒和樂觀精神……預示人民的革命斗爭必將如火山巖漿迸發一樣,徹底摧毀一切黑暗勢力。一九三一年五月上海北新書局印《野草》第七版時,該文被國民黨書報檢查機關刪去,一九四一年出版《魯迅三十年集》時才重新收入。”見《魯迅年譜》第2卷,第392頁。

27 “速朽”雖然在此作為魯迅雜文詩學的基本原則,但這兩個字的組合從未在任何魯迅雜文或散文詩作品中出現,而只曾在《阿Q正傳·第一章·序》中使用過一次,即開篇第二段開頭的“然而要做這一篇速朽的文章,才下筆,便感到萬分的困難了”。見魯迅:《阿Q正傳》,《吶喊》,《魯迅全集》第1卷,第512頁。

28 魯迅:《影的告別》,《野草》,《魯迅全集》第2卷,第170頁。

29 魯迅:《日記十六》,《魯迅全集》第16卷,第21頁。

30 顧頡剛等人的到來、魯迅在致友人信函中多次提到的“鼻來我去”等,不過為這種“去意已定”增添了額外的個人化、情緒化理由而已。

31 魯迅:《日記十六》,《魯迅全集》第16卷,第23頁。

32 同上。

33 同上。

34 同上,第25頁。

35 語出林語堂談周作人五十自壽詩文,見林語堂:《周作人詩讀法》,《申報·自由談》1934年4月26日。

36 魯迅:《〈小約翰〉引言》,《魯迅全集》第10卷,第281—282頁。

37 同上,第283頁。

38 魯迅:《〈小約翰〉引言》,《魯迅全集》第10卷,第283頁。

39 同上,第283—284頁。

40 同上,第284頁。

41 魯迅:《〈小約翰〉引言》,《魯迅全集》第10卷,第284—285頁。直譯就是:“他和他的同伴一起去迎接寒冷的夜風,這是通往偉大而黑暗的城市的艱難道路,那里有人類及其苦難。”

42 魯迅:《我觀北大》,《華蓋集》,《魯迅全集》第3卷,第168頁。

43 魯迅:《〈小約翰〉引言》,《魯迅全集》第10卷,第284頁。

44 魯迅:《〈小約翰〉引言》,《魯迅全集》第10卷,第285頁。

45 魯迅:《〈小約翰〉動植物譯名小記》,《魯迅全集》第10卷,第291—292頁。

46 同上。

47 同上,第292頁。

48 刈米達夫:《藥用植物》,魯迅譯,原載《自然界》第五卷第9、10期(1930年10、11月),署名樂文摘譯。1936年6月收入上海商務印書館“中學生自然科學叢書”之《藥用植物及其他》上編。引自《魯迅著譯編年全集》第12卷,人民出版社2009年版,第378頁。

49 同上。這里的“茴香”(Foeniculum vulgare L.)與在《孔乙己》中給讀者留下深刻印象的“茴香豆”(Vicia faba L.)沒有關系;后者即蠶豆,別稱包括羅漢豆、蘭花豆、南豆、胡豆等。這種“俗名”“官名”和“學名”之間的對應關系,是新文學名物學的內部規定之一。

50 魯迅:《父親的病》,《朝花夕拾》,《魯迅全集》第2卷,第298頁。在這句話后面魯迅還加上了這樣一句:“我的一位教醫學的先生卻教給我醫生的職務道:可醫的應該給他醫治,不可醫的應該給他死得沒有痛苦。—但這先生自然是西醫。”魯迅的新文學名物學,特別在“藥用植物”范圍內,自然包含了魯迅對中醫和西醫的看法,準確地講,反映出魯迅對兩者在名物秩序位置和關系上的安排。

51 刈米達夫:《藥用植物》,魯迅譯,《魯迅著譯編年全集》第12卷,第379頁。

52 刈米達夫:《藥用植物》,魯迅譯,《魯迅著譯編年全集》第12卷,第379頁。

53 魯迅:《〈小約翰〉引言》,《魯迅全集》第10卷,第285頁。

54 魯迅:《〈小約翰〉引言》,《魯迅全集》第10卷,第285—286頁。

55 同上,第286頁。

56 魯迅:《〈小約翰〉動植物譯名小記》,《魯迅全集》第10卷,第292—293頁。

57 同上,第293頁。

58 同上,第294頁。

59 同上。

60 同上,第295頁。

61 同上,第295—296頁。

62 同上,第296頁。

63 同上。

64 魯迅:《〈小約翰〉動植物譯名小記》,《魯迅全集》第10卷,第296頁。

65 弗雷德里克·凡·伊登:《小約翰》,魯迅譯,《魯迅著譯編年全集》第8卷,第107—108頁。

66 同上,第182頁。

67 弗雷德里克·凡·伊登:《小約翰》,《魯迅著譯編年全集》第8卷,第214頁。參照英譯:“‘Look!’said he,‘that is the way to all you have longed for. There is no other. Without those two you will never find it. Now, take your choice; there is the Great Light; there you would yourself be what you crave to know. There,’and he pointed to the shadowy East,‘where men are, and their misery, there lies my way. I shall guide you there, and not the false light which you have followed. Now you know-take your choice.’/ Then Johannes slowly took his eyes off Windekind’s vanishing form, and put up his hands to the grave Man. And led by Him, he turned and faced the cold night wind, and made his toilsome way to the great dismal town where men are, and their misery.” 最后一句可直譯為:“由那人引領,他轉過身去,面朝寒冷的夜風,向慘淡而龐大的城市、那人類和他們的磨難所在,艱難地進發。”

68 魯迅:《〈思想·山水·人物〉題記》,《譯文序跋集》,《魯迅全集》第10卷,第299頁。

69 魯迅:《〈壁下譯叢〉小引》,《魯迅全集》第10卷,第307頁。

70 魯迅:《〈思想·山水·人物〉題記》,同上書,第299頁。

71 同上。

72 魯迅:《談“激烈”》,《而已集》,《魯迅全集》第3卷,第497頁。

73 鶴見祐輔:《書齋生活與其危險》,魯迅譯,《魯迅著譯編年全集》第8卷,第238頁。

74 同上。

75 鶴見祐輔:《書齋生活與其危險》,魯迅譯,《魯迅著譯編年全集》第8卷,第238頁。

76 魯迅:《鶴見祐輔〈書齋生活與其危險〉譯者附記》,同上書,第242頁。

77 同上。

78 魯迅:《〈華蓋集〉題記》,《魯迅全集》第3卷,第5頁。

79 同上,第3頁。

80 同上。

81 魯迅:《〈華蓋集〉題記》,《魯迅全集》第3卷,第4頁。

82 “費厄潑賴”和“有幸的國度”分別為魯迅所譯鶴見祐輔《斷想》一文第五、六節的小標題。見《魯迅著譯編年全集》第8卷,第265、266頁。

83 魯迅:《小雜感》,《而已集》,《魯迅全集》第3卷,第554頁。

84 同上,第556頁。

85 魯迅:《〈三閑集〉序言》,《魯迅全集》第4卷,第4頁。

86 魯迅:《270630致李霽野》,《魯迅全集》第12卷,第42頁。

87 魯迅:《270712致江紹原》,同上書,第49頁。

88 魯迅:《270623致章廷謙》,同上書,第40頁。

89 魯迅:《略談香港》(原載《語絲》周刊第144期,1927年8月13日),《而已集》,《魯迅全集》第3卷,第452頁。

90 魯迅:《270707致章廷謙》,《魯迅全集》第12卷,第45頁。

91 同上。

92 魯迅:《〈朝花夕拾〉后記》(原載《莽原》半月刊第2卷第15期,1927年8月10日),《魯迅全集》第2卷,第347頁。

93 魯迅:《281230致陳濬》,《魯迅全集》第12卷,第143頁。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號