一 毛澤東主義與阿根廷新左派的相遇

阿根廷小說(shuō)家里卡多·皮格利亞(Ricardo Piglia)在《普林斯頓的對(duì)話》這篇訪談中談及20世紀(jì)六七十年代阿根廷思想界的氛圍時(shí),有如下一段話:

在古巴革命與蘇聯(lián)結(jié)盟的那一刻,我就迅速與古巴保持距離,因?yàn)槲沂且粋€(gè)毛澤東主義者。在今天看來(lái),中國(guó)可能是異國(guó)情調(diào)的,但在那些年,中國(guó)卻沒(méi)有強(qiáng)烈的異國(guó)色彩。毛澤東主義在當(dāng)時(shí)的立場(chǎng)基本上是反蘇和反古巴的,與古巴革命的路線相反。古巴倡導(dǎo)親蘇的游擊中心主義和拉丁美洲主義,比如加西亞·馬爾克斯就信奉這一思想。在沒(méi)有多少選擇的條件下,毛澤東主義是一條奢侈的出路……我們從先鋒派的角度,在布萊希特關(guān)于馬克思主義歷史的中國(guó)主題著作《中國(guó)圣賢啟示錄》的照亮下[來(lái)閱讀中國(guó)經(jīng)驗(yàn)]。[1]

這段文字除去提供了皮格利亞及其同仁觀看世界左翼政治格局的視角,更引人注目的是,在20世紀(jì)六七十年代之交的特殊歷史時(shí)刻,在阿根廷左翼的視域中,中國(guó)并未呈現(xiàn)為靜態(tài)的異國(guó)風(fēng)情,而是成了全球左翼困局中朝向未來(lái)的替代選擇。1960年代蘇聯(lián)體制喪失感召力后,毛澤東主義與古巴革命一道,成為給拉丁美洲帶來(lái)政治和文化靈感的空間;而古巴支持蘇聯(lián)出兵布拉格,尤其是詩(shī)人帕迪利亞(Heberto Padilla)被迫自我批判后,古巴在一些拉美知識(shí)分子心目中的形象受損,而毛澤東思想在拉美的吸引力卻達(dá)至新的高峰。除去在拉美各地傳播的毛澤東著作,訪華旅行者的書(shū)寫(xiě)在這一時(shí)期成為該地區(qū)傳播紅色中國(guó)的重要模式。皮格利亞本人于1972年給新近出版的《在延安文藝座談會(huì)上的講話》(以下簡(jiǎn)稱《講話》)的阿根廷譯本撰寫(xiě)書(shū)評(píng)后,隨即于1973年動(dòng)身訪問(wèn)北京,歸來(lái)后又編纂、發(fā)表了更多的中國(guó)旅行書(shū)寫(xiě)。此時(shí)的中國(guó)不再專屬于漢學(xué)家或“中國(guó)通”,那些曾到訪中國(guó)的旅行家/專家也將中國(guó)經(jīng)驗(yàn)當(dāng)作反思自身專業(yè)的資源。

皮格利亞《講話》書(shū)評(píng)首頁(yè)

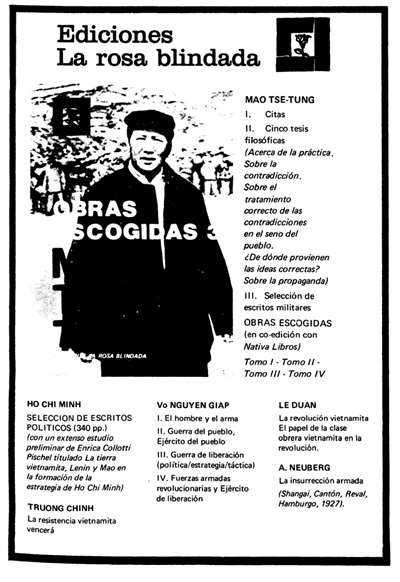

20世紀(jì)六七十年代,皮格利亞在政治上歸屬于阿根廷的共產(chǎn)主義先鋒黨,這是一個(gè)外在于親蘇聯(lián)的阿根廷共產(chǎn)黨的新左派毛派政黨。中蘇論戰(zhàn)前,阿根廷共產(chǎn)黨是介紹人民中國(guó)的代理人,主持傳播北京外國(guó)語(yǔ)學(xué)院翻譯的《毛澤東選集》,并在黨刊《時(shí)刻》(La hora)上登載介紹中國(guó)現(xiàn)狀的文章,但自1963年起,“阿共談到中國(guó)時(shí)的唯一表述是,消除毛主義將阿根廷左派引入歧途的危險(xiǎn)”[2]。但就在此時(shí)誕生了新的政治潮流:一群原先處在左翼外圍的年輕知識(shí)分子創(chuàng)辦了一系列政治文化雜志,例如《歷史與當(dāng)下》《武裝玫瑰》《解放雜志》等,致力于通過(guò)介紹毛澤東主義而更新本土的左翼思想。及至1960年代末,“中阿友誼之家”引入的少量毛澤東著作已不能滿足新左派青年的需求,因此在1969年,布宜諾斯艾利斯的武裝玫瑰出版社(La Rosa Blindada)和蒙得維的亞的原生書(shū)店出版社(Nativa Libros)回應(yīng)了這一閱讀需求,聯(lián)合出版了新版《毛澤東選集》[3],由此,拉普拉塔河地區(qū)對(duì)毛澤東思想的宣傳有了質(zhì)的飛躍。

與此同時(shí),新左派青年開(kāi)始以政治文化雜志的形式,運(yùn)用來(lái)自中國(guó)的理論討論本土與國(guó)際問(wèn)題,并且與歐洲理論融匯在一起思考。不應(yīng)忘記,在布宜諾斯艾利斯的科連特斯大街上鱗次櫛比的書(shū)店中,《矛盾論》《實(shí)踐論》與《讀〈資本論〉》《獄中札記》《寫(xiě)作的零度》一道被擺放在櫥窗里。20世紀(jì)六七十年代馬克思主義在拉美復(fù)興的理論動(dòng)力之一,便是本土思想者在重讀葛蘭西傳統(tǒng)和毛澤東思想的同時(shí),融合了德國(guó)批判理論、法國(guó)結(jié)構(gòu)主義和英國(guó)社會(huì)史的饋贈(zèng)。1960年代末至1970年代初,在國(guó)家暴力逐步升級(jí)、軍事獨(dú)裁即將關(guān)閉民主與批判思想閘門(mén)的前一刻,拉丁美洲左翼思想重裝上陣,產(chǎn)生了一批有價(jià)值的著述,阿根廷新左派討論毛澤東思想的篇什正是這一思想時(shí)刻的元素。

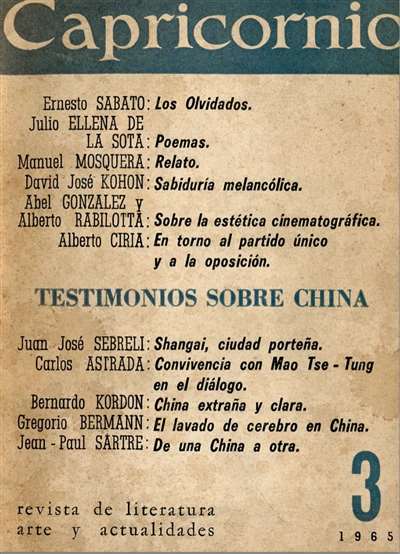

先于巴黎知識(shí)群體“太凱爾派”的克里斯蒂娃和羅蘭·巴特等人1974年的北京之行,阿根廷左翼人士此前多次前往中國(guó)“朝圣”。其中的重要組織者之一是現(xiàn)實(shí)主義作家貝爾納多·科爾頓(Bernardo Kordon),他與文學(xué)評(píng)論家拉福克(Jorge Lafforgue)共同主編了人文雜志《摩羯座》。與其他政論雜志不同,《摩羯座》專注于文學(xué)、戲劇和哲學(xué),以獨(dú)立機(jī)構(gòu)豪爾赫·阿爾瓦雷斯出版社為主要廣告商。南美大城市的獨(dú)立出版社于1950年代中期到1970年代跟隨中產(chǎn)階級(jí)的閱讀興趣而興起,由于其出版物往往圍繞特定的政治理念,面向特定的讀者群體,因此這類出版機(jī)構(gòu)被稱為“意識(shí)形態(tài)出版社”。誕生于1963年的豪爾赫·阿爾瓦雷斯出版社及書(shū)店就是這類機(jī)構(gòu)中的一例,它頗為關(guān)注拉丁美洲知識(shí)分子訪華游記,例如刊行了時(shí)任烏拉圭《前進(jìn)》(Marcha)雜志記者的愛(ài)德華多·加萊亞諾的游記《中國(guó)1964》。意識(shí)形態(tài)出版社并非阿根廷的孤立現(xiàn)象,1952年哥倫比亞作家曼努埃爾·薩帕塔(Manuel Zapata Olivella)與多位哥倫比亞知名知識(shí)分子赴北京參加第一屆亞洲及太平洋區(qū)域和平會(huì)議,歸來(lái)后薩帕塔出版了游記《中國(guó)清晨六點(diǎn)鐘》(China 6 a.m.),該書(shū)與加西亞·馬爾克斯的第一本小說(shuō)《枯枝敗葉》均由獨(dú)立出版社S.L.B.出版。[4]

《摩羯座》雜志“見(jiàn)證中國(guó)”專輯封面

1965年,《摩羯座》雜志將1960—1964年間訪問(wèn)中國(guó)的阿根廷知識(shí)分子的旅行紀(jì)實(shí)和詩(shī)作,結(jié)合譯文及資料匯編為三期。哲學(xué)家阿斯特拉達(dá)(Carlos Astrada)將毛澤東接見(jiàn)阿根廷訪問(wèn)團(tuán)的過(guò)程撰寫(xiě)為《與毛澤東對(duì)話》一文,頌揚(yáng)了毛澤東的辯證法,強(qiáng)調(diào)中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人及其政黨的巨大成功在于使馬克思主義適應(yīng)了中國(guó)的民族現(xiàn)實(shí)。[5]科爾頓在《奇特而明亮的中國(guó)》一文中,記述了訪問(wèn)內(nèi)蒙古時(shí),看到政府在一座古廟旁邊修建了一所小學(xué)和一所診所:小學(xué)老師用漢語(yǔ)與蒙語(yǔ)上課,而診所則同時(shí)使用西藥和傳統(tǒng)草藥。[6]科爾頓作為雜志主編欣賞革命性改造傳統(tǒng)價(jià)值的中國(guó)文化進(jìn)程,故此他在《摩羯座》1965年第1期上登載了文學(xué)評(píng)論家塞夫雷利(Juan José Sebreli)所譯的黃佐臨《中國(guó)戲劇與西方戲劇》一文,文章顯示出梅蘭芳的傳統(tǒng)戲劇概念與布萊希特和斯坦尼斯拉夫斯基所提倡的現(xiàn)實(shí)主義技術(shù)之間的親和力。[7]對(duì)當(dāng)代中國(guó)的興趣也輻射至古典文學(xué),《摩羯座》1965年第2期翻譯了三則唐傳奇故事[8],選文初衷或許是嘗試在中國(guó)古典文學(xué)與拉普拉塔河地區(qū)的幻想文學(xué)傳統(tǒng)之間搭建對(duì)話。

除去文藝話題,《摩羯座》登載的多篇文章涉及世界想象中國(guó)的方式和中國(guó)革命對(duì)世界格局的意義。阿根廷精神病學(xué)家格雷戈里奧·貝爾曼(Gregorio Bermann)《論中國(guó)的洗腦》一文直接回應(yīng)了在文化冷戰(zhàn)時(shí)期西方妖魔化中國(guó)的重要話題。所謂“洗腦”在1950年代英美報(bào)刊上反復(fù)出現(xiàn),例如貝爾曼就指出美國(guó)記者愛(ài)德華·亨特的《紅色中國(guó)的洗腦》(Brain-Washing in Red China)一書(shū)曾在阿根廷出版西文版。貝爾曼從精神病專家身份出發(fā),結(jié)合中國(guó)醫(yī)生和居民的證詞,得出結(jié)論說(shuō),假如人民中國(guó)真有“洗腦”之術(shù),那也是針對(duì)“思想和心靈的腐敗殘余和慣習(xí)的清污”[9],對(duì)精神健康大有益處。此文和其他關(guān)于中國(guó)大眾醫(yī)學(xué)的考察報(bào)告被收入貝爾曼《中國(guó)的心理健康》(La salud mental en China)一書(shū),關(guān)于此書(shū)后文還將詳述。《摩羯座》雜志收錄的旅行紀(jì)實(shí)中文學(xué)色彩最濃的是文學(xué)評(píng)論家塞夫雷利的《港市上海》。塞夫雷利從其下榻的和平飯店寫(xiě)起,援引當(dāng)年魯迅會(huì)見(jiàn)蕭伯納卻受阻門(mén)外的典故,感慨此時(shí)的和平飯店滿是來(lái)自亞非拉的賓客,甚至中國(guó)女服務(wù)員也會(huì)哼唱古巴曲調(diào)。塞夫雷利由此感嘆在和平飯店“身為一名拉丁美洲人是光榮的標(biāo)記”,不似在歐洲“說(shuō)西班牙語(yǔ)是恥辱的烙印”,因?yàn)槟鞘堑讓右泼裾叩臉?biāo)識(shí),在中國(guó),“西班牙語(yǔ)的光榮變化向我們展示,全世界最窮困者中的窮人取得了抵抗的勝利”。鑒于上海與布宜諾斯艾利斯在殖民經(jīng)驗(yàn)上的可比性,塞夫雷利忍不住聯(lián)想,布城貧民區(qū)將來(lái)是否也能被改造為博物館,阿根廷的“黑腦袋”(cabecitas negras)是否也能像中國(guó)勞動(dòng)者那樣,行走在外灘大道上。[10]“黑腦袋”是一個(gè)具有鮮明庇隆主義色彩的政治語(yǔ)匯,1940年代以來(lái)特指從阿根廷北方內(nèi)陸到首都港市移居務(wù)工的有印第安血統(tǒng)的內(nèi)部移民,這一群體是受到庇隆主義召喚的主體力量。塞夫雷利的用詞透露出這一時(shí)期阿根廷新左派對(duì)中國(guó)的理解還伴隨著對(duì)庇隆主義的重新估價(jià)。

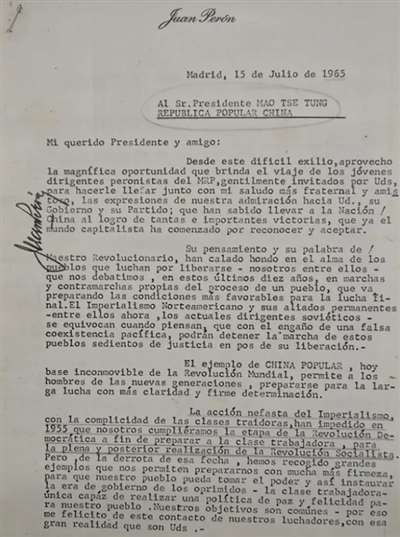

庇隆致毛澤東信件

阿根廷文化研究學(xué)者貝雅特麗斯·薩爾洛(Beatriz Sarlo)評(píng)論說(shuō):“中國(guó)革命發(fā)揮了翻譯機(jī)的功能,讓很多[阿根廷]青年人融入庇隆主義。”[11]胡安·庇隆將軍在1946—1955年擔(dān)任阿根廷總統(tǒng)期間實(shí)施民粹威權(quán)統(tǒng)治,倡導(dǎo)介于資本主義和社會(huì)主義中間的“第三條道路”,左右兩翼一度都將其統(tǒng)治指斥為“克里奧耳版本的法西斯主義”。1955年庇隆被政變推翻流亡后,阿根廷國(guó)內(nèi)的左翼運(yùn)動(dòng)受到第三世界解放的感召,觸發(fā)了對(duì)庇隆傳統(tǒng)的重新解讀并掀起了“沒(méi)有庇隆的庇隆主義運(yùn)動(dòng)”;而傳統(tǒng)左翼阿根廷共產(chǎn)黨聽(tīng)命于蘇聯(lián)和平共處路線,在越發(fā)強(qiáng)勁的激進(jìn)化浪潮中喪失了號(hào)召力,眾多激進(jìn)青年知識(shí)分子轉(zhuǎn)向革命庇隆主義[12],這最終促成了1973年庇隆從流亡中歸來(lái)。在《摩羯座》出版中國(guó)專號(hào)的同時(shí),1965年7月,流亡在馬德里的胡安·庇隆委托訪華的庇隆主義青年給毛澤東送來(lái)信函,庇隆在信中寫(xiě)道:

您的思想和您作為革命導(dǎo)師的話語(yǔ)已深入到為解放而斗爭(zhēng)的人民的靈魂中,其中也包括我們……人民中國(guó)的例證,是今日世界革命不可動(dòng)搖的基礎(chǔ),使新時(shí)代的人們能以更清晰的思路和堅(jiān)定的決心為長(zhǎng)期斗爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。帝國(guó)主義的邪惡行動(dòng),加上叛徒階級(jí)的合謀,使我國(guó)在1955年無(wú)法取得民主革命的勝利……但從那一天的失敗中我們汲取了寶貴經(jīng)驗(yàn),這使我們能更堅(jiān)定地做好準(zhǔn)備,以便讓我國(guó)人民掌權(quán),開(kāi)啟受壓迫者即勞動(dòng)階級(jí)建立新政府的時(shí)代,唯有這樣的政府才能為我國(guó)人民頒行和平與幸福的政策。[13]

在這封信中,庇隆將阿根廷的歷史進(jìn)程與中國(guó)經(jīng)驗(yàn)掛鉤,這在不少庇隆主義知識(shí)分子心里激起了期待。塞夫雷利在外灘的聯(lián)想應(yīng)是這一期待的回響。

1960年代中期到末期,阿根廷談?wù)撝袊?guó)時(shí)的文獻(xiàn)仍以證言為主,1970年代初才呈現(xiàn)為期刊上的豐富討論,其中《書(shū)籍》雜志是發(fā)表與毛澤東思想相關(guān)的批評(píng)討論的重要平臺(tái)。已有諸多研究肯定了《書(shū)籍》這份從1969年至1976年共發(fā)行44期的人文刊物對(duì)更新阿根廷文化批評(píng)的重要意義。這份刊物由羅蘭·巴特弟子、文學(xué)批評(píng)家施莫克勒創(chuàng)辦。雖然直到第23期(1971年11月),里卡多·皮格利亞的名字才出現(xiàn)在編委會(huì)名單中,但他從開(kāi)始就在其中占據(jù)關(guān)鍵位置。從第25期(1972年3月)開(kāi)始,另一位毛派知識(shí)分子貝雅特麗斯·薩爾洛加入編委會(huì),同時(shí)傾向庇隆主義的施莫克勒去職,編輯部由此從革命庇隆主義轉(zhuǎn)向馬列主義毛派。1972年,適逢阿根廷今日馬克思主義出版社發(fā)行了《講話》的西班牙文新版,譯名為Charlas en el foro de Yenan sobre arte y literatura,《書(shū)籍》第25期便登載了皮格利亞所作的《講話》的長(zhǎng)篇書(shū)評(píng)《毛澤東:美學(xué)實(shí)踐與階級(jí)斗爭(zhēng)》。本文試圖說(shuō)明皮格利亞的這篇文章標(biāo)志著《書(shū)籍》雜志及其本人的文學(xué)批評(píng)將沿著與毛澤東思想相一致的革命左翼路線變得越發(fā)政治化,以《講話》為核心的毛澤東文藝思想給1970年代初阿根廷新左派的文藝批評(píng)提供了重要的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)的框架。

在書(shū)評(píng)卷首,皮格利亞首先引用布萊希特的話作為題記,“藝術(shù)是一種社會(huì)實(shí)踐,有其獨(dú)特的特征和自身的歷史,是一種與其他實(shí)踐相關(guān)聯(lián)的實(shí)踐”[14]。從布萊希特的角度來(lái)看《講話》,皮格利亞試圖凸顯延安文藝座談會(huì)已然提出要將藝術(shù)當(dāng)作物質(zhì)生產(chǎn)的一個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)解讀,因?yàn)?ldquo;對(duì)毛澤東而言,與封建藝術(shù)和資本主義藝術(shù)的斷裂,首先要承認(rèn)社會(huì)需求和生產(chǎn)條件的痕跡”[15],這就打破了傳統(tǒng)文學(xué)的自治空間,同時(shí)也批判了托洛茨基的文藝二元論即“無(wú)產(chǎn)階級(jí)政治,資產(chǎn)階級(jí)藝術(shù)”,表明唯有從無(wú)產(chǎn)階級(jí)的政治和藝術(shù)原則出發(fā)才能界定革命文學(xué)。皮格利亞還強(qiáng)調(diào),在經(jīng)濟(jì)、政治、文化三種基本實(shí)踐中,毛澤東承認(rèn)文藝工作的特殊性。這一判斷在20世紀(jì)六七十年代之交社會(huì)抗?fàn)幜叶榷溉慌噬陌⒏ⅲ馕吨鴪?jiān)持文學(xué)的職守同樣能推進(jìn)社會(huì)變革,知識(shí)分子未必需要投身城市游擊戰(zhàn),而當(dāng)時(shí)大眾文化的興起也給知識(shí)分子預(yù)留了文化批判的空間。就《書(shū)籍》雜志而言,阿爾都塞的結(jié)構(gòu)馬克思主義和列維-斯特勞斯的結(jié)構(gòu)人類學(xué)提供了一套分析社會(huì)的科學(xué)方法,《書(shū)籍》最早幾期借此實(shí)現(xiàn)了針對(duì)文學(xué)、電影與電視等媒介的批評(píng)轉(zhuǎn)型,在皮格利亞看來(lái),《講話》也是新的文學(xué)批評(píng)工具中的一種。但《講話》的阿根廷閱讀者顯然無(wú)意保持文藝工作的絕然自治,因?yàn)槲膶W(xué)意識(shí)形態(tài)批判的任務(wù)是顛覆資本主義統(tǒng)治階級(jí)控制的真實(shí)性標(biāo)準(zhǔn)。皮格利亞從《講話》中讀出,文藝批評(píng)實(shí)踐中真正的工作是改造“閱讀編碼”(códigos de lectura),在他看來(lái),《講話》最大的理論貢獻(xiàn)在于“延續(xù)了馬克思對(duì)古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家的批判:生產(chǎn)過(guò)程里最重要不是產(chǎn)品,而是創(chuàng)造勞動(dòng)關(guān)系”,毛澤東也提出了“文學(xué)體制才是文學(xué)生產(chǎn)總過(guò)程的真正產(chǎn)品”。[16]所以人文知識(shí)分子應(yīng)在文學(xué)語(yǔ)言這一載體上工作,“作為共同位置、相匯的點(diǎn),語(yǔ)言是一種物質(zhì)現(xiàn)實(shí):它是一個(gè)舞臺(tái),展演知識(shí)分子向無(wú)產(chǎn)階級(jí)位置過(guò)渡的戲劇”[17]。上述要點(diǎn),筆者已在關(guān)于這篇《講話》書(shū)評(píng)的先行研究中有所交代。[18]

值得注意的是,《毛澤東:美學(xué)實(shí)踐與階級(jí)斗爭(zhēng)》全篇未談及《講話》所確立的工農(nóng)兵文藝范式,也沒(méi)有證據(jù)顯示阿根廷新左派批評(píng)家們了解1950年代以來(lái)的工農(nóng)兵文藝作品。那么就此而言,皮格利亞在《普林斯頓的對(duì)話》中的提示即從布萊希特入手閱讀中國(guó)經(jīng)驗(yàn)便有另一層含義,那便是通過(guò)布萊希特勾連起1920年代歐洲先鋒派的創(chuàng)作,重新“讓阿根廷年輕一代人看到左翼文化和藝術(shù)生產(chǎn)之間產(chǎn)生新關(guān)聯(lián)的可能性”。[19]鑒于新左派批評(píng)家是在批判“蘇聯(lián)關(guān)于藝術(shù)和文學(xué)批評(píng)的教條詩(shī)學(xué)”之后重讀《講話》,這種新的可能性并不對(duì)應(yīng)著社會(huì)主義現(xiàn)實(shí)主義方案。稍后我們將看到,《講話》帶來(lái)的批評(píng)框架可以納入在傳統(tǒng)觀念中進(jìn)步作家不被鼓勵(lì)閱讀的先鋒派作品甚至商業(yè)小說(shuō)。

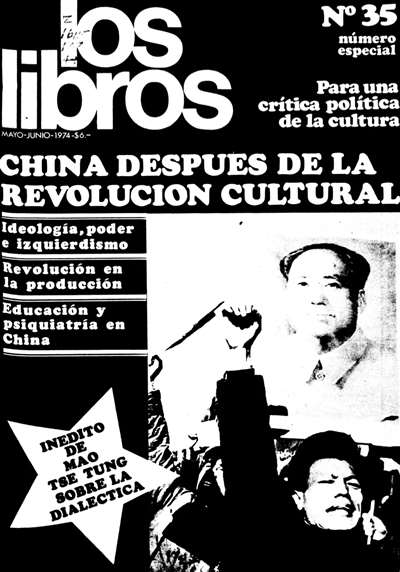

《書(shū)籍》雜志35期中國(guó)專號(hào)封面

1973年皮格利亞受共產(chǎn)主義先鋒黨資助赴中國(guó)旅行,歸來(lái)后編輯了《書(shū)籍》第35期“中國(guó)專號(hào)”(1974年5—6月)。薩爾洛回憶說(shuō),中國(guó)專號(hào)最初印了五千份,很快銷售一空,不得不加印,可見(jiàn)這一期刊物在首都知識(shí)界產(chǎn)生了反響。皮格利亞在這一期上發(fā)表了關(guān)于毛澤東思想與中國(guó)的第二篇文章《社會(huì)主義建設(shè)中的意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)》,文中再次強(qiáng)調(diào)“對(duì)毛澤東來(lái)說(shuō),社會(huì)實(shí)踐分為三種基本實(shí)踐:生產(chǎn)斗爭(zhēng)、階級(jí)斗爭(zhēng)、文化和科學(xué)實(shí)驗(yàn)。而經(jīng)濟(jì)、政治、文化每一種實(shí)踐都有一套特定的形式和它自己的可理解性(inteligibilidad)”。[20]文藝特殊性與經(jīng)濟(jì)、政治實(shí)踐的特殊形式兩相結(jié)合,正符合《書(shū)籍》雜志最后階段的副標(biāo)題與辦刊理念——“朝向文化的政治批判”。

二 《講話》與文學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)批判

1972年寫(xiě)作《講話》書(shū)評(píng)的經(jīng)驗(yàn)以及1973年到訪北京的見(jiàn)聞,都讓皮格利亞相信階級(jí)斗爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)可以放在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域。這并不是他一人的判斷,阿根廷新左派過(guò)分相信半自律性的文藝有改變社會(huì)進(jìn)程的巨大力量,其中阿爾都塞的影響不容忽視。阿爾都塞的《讀〈資本論〉》西班牙文版1968年在布宜諾斯艾利斯出版,另一篇名為《哲學(xué)作為革命武器》的訪談文章在新左派青年中風(fēng)行一時(shí)。阿爾都塞在此文中說(shuō):“階級(jí)斗爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)經(jīng)由觀念再現(xiàn),而觀念經(jīng)由語(yǔ)詞再現(xiàn)……在政治、意識(shí)形態(tài)和哲學(xué)斗爭(zhēng)中,語(yǔ)詞是武器、炸藥、鎮(zhèn)定劑和毒藥。所有的階級(jí)斗爭(zhēng)往往能歸結(jié)成保衛(wèi)某個(gè)語(yǔ)詞或反對(duì)某個(gè)語(yǔ)詞。”[21]既然語(yǔ)詞戰(zhàn)場(chǎng)如此關(guān)鍵,那么即便主流意識(shí)形態(tài)強(qiáng)勢(shì),也總能找到一個(gè)理論突襲時(shí)刻,把各階級(jí)、尤其是無(wú)產(chǎn)階級(jí),從主流意識(shí)形態(tài)中奪取過(guò)來(lái)。阿爾都塞提供的相對(duì)簡(jiǎn)易的方法讓《書(shū)籍》雜志同仁們相信,只要正確利用馬克思主義理論工具箱,從異化的意識(shí)形態(tài)入手就能貫徹革命的政治理論。

《書(shū)籍》編輯部時(shí)期的皮格利亞

1970年代初,這類意識(shí)形態(tài)批判在左翼風(fēng)氣濃厚的南美知識(shí)分子圈子里相當(dāng)盛行。在智利,馬特拉和多爾夫曼出版了批判美國(guó)文化帝國(guó)主義的《如何解讀唐老鴨》一書(shū)。[22]雖然該書(shū)在1973年智利政變后的皮諾切特時(shí)期被禁毀,但出版之初并未獲得《書(shū)籍》雜志同仁們的好評(píng),因?yàn)樵谒麄兛磥?lái),就內(nèi)容做意識(shí)形態(tài)批評(píng)流于粗疏,從形式入手使用更復(fù)雜的工具來(lái)解讀媒介才是更可取的新批評(píng)方法。針對(duì)作家作為意義私藏者的批判,便是這種新批評(píng)方法之一。

在《講話》書(shū)評(píng)里,皮格利亞清楚寫(xiě)明了他號(hào)召其同仁進(jìn)行的戰(zhàn)斗是,“反對(duì)使作者成為意義的私人所有者的資本主義生產(chǎn)關(guān)系的社會(huì)主義斗爭(zhēng)”。[23]寫(xiě)下這段話時(shí),皮格利亞很可能想到的是博爾赫斯和《南方》雜志作者群。《書(shū)籍》編輯部沒(méi)人否認(rèn)博爾赫斯是偉大作家,但除了小說(shuō)集《布羅迪報(bào)告》出版時(shí)的簡(jiǎn)短廣告,編輯部從未組織過(guò)針對(duì)他的研討。在當(dāng)時(shí)的皮格利亞看來(lái),博爾赫斯代表一種19世紀(jì)的文學(xué)價(jià)值,即寫(xiě)作作為一種非生產(chǎn)性的奢侈,超越于利害關(guān)系之外,只有食利階層才能“在舒適的生活中……無(wú)私地操練文學(xué)”。[24]在這種自由主義文學(xué)觀念中,作家被認(rèn)為是意義的私藏者。延續(xù)這種寫(xiě)作觀念的作家即便介入社會(huì)運(yùn)動(dòng),也不能改變舊有生產(chǎn)關(guān)系,因?yàn)?ldquo;人民文學(xué)只能在群眾斗爭(zhēng)的空間里前進(jìn),而不會(huì)因?yàn)楣铝⒌淖骷医咏嗣竦模己茫?lsquo;意愿’而前進(jìn)”。[25]即便作家有志于成為薩特意義上的“承諾知識(shí)分子”,也難免陷入作家和介入運(yùn)動(dòng)的公民之間的身份分裂。在皮格利亞與萊昂·羅奇內(nèi)爾(León Rozitchner)及圍繞在《輪廓》(Contoro)雜志周圍的薩特式的承諾知識(shí)分子之間的一場(chǎng)辯論中,皮格利亞說(shuō):“革命作家必須與革命組織團(tuán)結(jié)起來(lái),這是打破作家/公民的精神分裂癥的唯一途徑,因?yàn)橘Y產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)收復(fù)了一個(gè)特權(quán)領(lǐng)域即文學(xué);作為私人產(chǎn)品,文學(xué)被當(dāng)作一個(gè)不準(zhǔn)社會(huì)化的私有產(chǎn)權(quán)。”[26]

阿根廷作家阿爾特

在發(fā)表于《書(shū)籍》第29期的《羅伯特·阿爾特:文學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)批判》一文中,皮格利亞提出20世紀(jì)阿根廷沒(méi)有超越經(jīng)濟(jì)關(guān)系的寫(xiě)作。關(guān)注社會(huì)問(wèn)題、出身寒微的作家羅伯特·阿爾特(1900—1942)沒(méi)有非功利性寫(xiě)作的余裕,他必須拿到預(yù)付款后為刊物寫(xiě)連載小說(shuō)。在小說(shuō)連載這類文學(xué)場(chǎng)域中,“似乎唯一能給文學(xué)生產(chǎn)提供合法性的便是供求法則”。[27]為獲得報(bào)酬,阿爾特必須預(yù)先出租他的寫(xiě)作技能,在最窘迫的情況下,“甚至出版商印刷第一頁(yè)時(shí),作者還在寫(xiě)最后幾章”。[28]對(duì)阿爾特這樣的作家來(lái)說(shuō),市場(chǎng)與債務(wù)機(jī)制勢(shì)必進(jìn)入到小說(shuō)中,他的寫(xiě)作往往能顛覆將金錢(qián)排斥在外的接近貴族道德的自由主義文學(xué)觀。20世紀(jì)大眾文學(xué)市場(chǎng)興起后,市場(chǎng)中的作家吸引讀者往往出于償還債務(wù)的動(dòng)機(jī),寫(xiě)作從奢侈品變成了寫(xiě)作者的物質(zhì)必需品。在一個(gè)以利益為理性基礎(chǔ)的閱讀空間里,像原先那樣搜尋作者私藏的神秘莫測(cè)的意義反而是沒(méi)有意義的。在皮格利亞看來(lái),阿爾特的代表作《憤怒的玩偶》便呈現(xiàn)了舊文學(xué)批評(píng)的失效:主人公阿斯鐵爾是個(gè)底層孩子,除了訴諸破壞性的迂回方式(盜竊圖書(shū)館、試圖焚燒二手書(shū)店),他始終無(wú)法合法地占有書(shū)籍,他的越軌行為旨在攻擊禁止讓他自由閱讀的資本體系。[29]與之相應(yīng),阿爾特也被《南方》雜志作家群攻擊為不配稱為作家,因?yàn)樗木浞ㄔ愀猓胰狈?ldquo;詩(shī)意感覺(jué)和文學(xué)趣味”。[30]皮格利亞精彩地指出阿爾特的優(yōu)點(diǎn)就在于展示了他的匱乏,因?yàn)榫浞ê臀膶W(xué)趣味猶如阿斯鐵爾盜竊和焚燒的書(shū)一樣,都不是免費(fèi)的。責(zé)難阿爾特沒(méi)有“文學(xué)趣味”恰恰指明了他不享有表現(xiàn)為文化素養(yǎng)的舊文學(xué)世代的私產(chǎn)。倘若說(shuō)傳統(tǒng)文人集團(tuán)遮蔽了統(tǒng)治階級(jí)將精準(zhǔn)句法和文學(xué)趣味等閱讀編碼作為“自然之物”強(qiáng)加給讀者,那么阿爾特的寫(xiě)作便曝光了改變文學(xué)生產(chǎn)與閱讀規(guī)則的市場(chǎng)空間。

這篇寫(xiě)于《講話》書(shū)評(píng)之后的文章,雖未直接提及毛澤東文藝觀念,但回應(yīng)了《講話》中反復(fù)申說(shuō)的普及與提高“應(yīng)該具有正確標(biāo)準(zhǔn)”的問(wèn)題。精巧的句法對(duì)應(yīng)著“提高”,但更關(guān)鍵的問(wèn)題是如何“沿著無(wú)產(chǎn)階級(jí)前進(jìn)的方向去提高”[31],否則便不自覺(jué)地復(fù)制了舊文人集團(tuán)的寫(xiě)作與閱讀編碼。從這一點(diǎn)看,皮格利亞對(duì)《講話》的解讀及相關(guān)闡發(fā)確實(shí)延續(xù)了《講話》的要點(diǎn),即黨的知識(shí)分子如何從傳統(tǒng)知識(shí)分子手中爭(zhēng)奪文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問(wèn)題。皮格利亞歸納的文學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)批判便是爭(zhēng)奪的手段之一。這種視角并非再次強(qiáng)調(diào)外在于文學(xué)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的決定作用,而是從文學(xué)文本內(nèi)部揭示資本主義文學(xué)市場(chǎng)的債務(wù)體系,而自由主義文學(xué)觀與斯大林主義的文學(xué)均未能把握這種普遍的文學(xué)市場(chǎng)機(jī)制。因此《毛澤東:美學(xué)實(shí)踐與階級(jí)斗爭(zhēng)》一文在結(jié)束部分提示說(shuō),“我們不僅要讀毛澤東,還要讀馬克思、列寧、托洛茨基、葛蘭西,因?yàn)檫@種重讀經(jīng)典的做法也許有助于把馬克思主義關(guān)于‘藝術(shù)和文學(xué)’的辯論從斯大林主義和自由主義所錨定的盲目狀態(tài)中挽救出來(lái)”。[32]

1975年,在《書(shū)籍》雜志即將因軍事政變而關(guān)停的前夕,皮格利亞在他的小說(shuō)集《化名》的最后一篇《向羅伯特·阿爾特致敬》中延伸了這一結(jié)合毛澤東文藝思想的文學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)批判。小說(shuō)中,“我”(皮格利亞)是一位文學(xué)雜志編輯,試圖從阿爾特生前的友人科斯蒂亞手中購(gòu)買(mǎi)一部阿爾特未刊小說(shuō)《魯芭》的手稿,“我”出高價(jià)購(gòu)買(mǎi)手稿后,科斯蒂亞卻不知出于什么緣故將小說(shuō)公開(kāi)發(fā)表,并且將自己署名為作者。小說(shuō)情節(jié)已然在邀請(qǐng)讀者思考寫(xiě)作者的原創(chuàng)性和產(chǎn)權(quán)問(wèn)題,行文中許多細(xì)節(jié)還滲透著關(guān)于世界左翼文學(xué)批評(píng)觀念的反思,例如小說(shuō)中所謂阿爾特的另一份未刊手稿中出現(xiàn)了如下段落:

阿根廷無(wú)政府主義者斯卡爾福在寫(xiě)給他姐姐的信里講道:“假如革命群眾沖進(jìn)我的房間,想要砸碎巴枯寧的半身像,焚毀我的藏書(shū)室,我將與他們拼命到底。”……在談到1919年莫斯科舉行的貧農(nóng)大會(huì)時(shí),高爾基回憶說(shuō),“有幾百名農(nóng)民被安排住在原先專屬羅曼諾夫皇室的冬宮里。這些農(nóng)民會(huì)后離開(kāi)時(shí),人們發(fā)現(xiàn)……大批來(lái)自塞夫勒、薩克森和東方的瓷瓶被用作了尿盆。并非出于需要,因?yàn)閹挥行颍盼巯到y(tǒng)也運(yùn)轉(zhuǎn)正常。這件事應(yīng)受譴責(zé),純屬破壞欲的表現(xiàn),即故意糟蹋美的物品。”(引自高爾基《回憶列寧》,第24頁(yè))但高爾基沒(méi)想到,農(nóng)民利用塞夫勒瓷瓶在不知不覺(jué)中充當(dāng)了藝術(shù)評(píng)論家。對(duì)高爾基來(lái)說(shuō),塞夫勒瓷瓶是純粹的“美的物品”,不容褻瀆,每個(gè)人都必須“承認(rèn)”和“尊重”。但他沒(méi)意識(shí)到,這些農(nóng)民通過(guò)往羅曼諾夫皇宮的塞夫勒瓷瓶里撒尿,否認(rèn)了美的普遍性,他們實(shí)際上反對(duì)的是越是無(wú)用便越有美的價(jià)值的資產(chǎn)階級(jí)觀念……整個(gè)罪行就在于侵犯私有產(chǎn)權(quán)(即使高爾基自己也不喜歡私有產(chǎn)權(quán))。……托洛茨基在自傳中回顧1918年時(shí)說(shuō):“某個(gè)士兵,這個(gè)昨日的農(nóng)奴,貿(mào)然闖進(jìn)了列車頭等車廂,隨即撕下蓋在座位上的天鵝絨,給自己做了綁腿。即使在這種破壞性行為中,也表現(xiàn)出人格的覺(jué)醒。飽受虐待的俄羅斯農(nóng)民習(xí)慣了耳光和惡劣的羞辱,當(dāng)他平生第一次坐上頭等車廂,瞧見(jiàn)天鵝絨座椅套時(shí),想到自己靴子里只纏著臭烘烘的破布,便撕下天鵝絨,并對(duì)自己說(shuō),他也有權(quán)得到好東西。”聽(tīng)起來(lái)像是對(duì)高爾基評(píng)論的批判(再次強(qiáng)調(diào),思考了下列問(wèn)題,美才有意義——美為誰(shuí)服務(wù)?如何使用美?誰(shuí)來(lái)使用美?——沒(méi)有普世主義的美)。[33]

在借阿爾特之口講出的革命逸事中,革命家大都相信精美之物(巴枯寧塑像、塞夫勒瓷瓶和天鵝絨座椅)擁有不容撼動(dòng)的美學(xué)價(jià)值,破壞便意味著道德上的墮落與犯罪。或許托洛茨基模糊地談到了新意識(shí)的形成,但皮格利亞提醒我們,托洛茨基還堅(jiān)持“無(wú)產(chǎn)階級(jí)政治,資產(chǎn)階級(jí)藝術(shù)”的二元論。研究者博斯特爾斯提醒我們,為不打破假托阿爾特未刊稿的幻覺(jué)(阿爾特于1942年早逝),皮格利亞并未直接引入毛澤東;但他卻依次提到了巴枯寧(通過(guò)無(wú)政府主義者斯卡爾福)、列寧(通過(guò)高爾基)和托洛茨基,暗示了在世界左翼領(lǐng)袖中唯有毛澤東在反思美的階級(jí)特性上走得最遠(yuǎn)。[34]特別是署名為阿爾特的這段筆記幾乎復(fù)制了《毛澤東:美學(xué)實(shí)踐與階級(jí)斗爭(zhēng)》中的第一句話:“我們?yōu)檎l(shuí)寫(xiě)作?從哪里寫(xiě)作?誰(shuí)能讀懂我們?毛澤東的所有美學(xué)思想都是把藝術(shù)創(chuàng)作定義為針對(duì)階級(jí)斗爭(zhēng)所生產(chǎn)的不同社會(huì)需求的具體回應(yīng)。”[35]

這則偽造的阿爾特創(chuàng)作手記試圖揭示在20世紀(jì)革命進(jìn)程中左派內(nèi)部還延續(xù)著一種資產(chǎn)階級(jí)或自由人文主義的藝術(shù)觀,似乎在革命勝利后的第二天,文藝還保持著來(lái)自傳統(tǒng)的不容褫奪的永恒價(jià)值,有天賦的藝術(shù)家還能超越其環(huán)境,再生產(chǎn)貌似不朽的價(jià)值體系。《講話》的提示“沒(méi)有超越階級(jí)的藝術(shù)”對(duì)于阿根廷新左派文藝評(píng)論具有重要意義,實(shí)際上,皮格利亞發(fā)表于《書(shū)籍》雜志的十余篇批評(píng)文章多次重述了這一基本思考:否認(rèn)存在一種抽象的、絕對(duì)不變的藝術(shù)尺度,每個(gè)社會(huì)中的每個(gè)階級(jí)都有自己的政治和審美標(biāo)準(zhǔn);針對(duì)任何試圖超越階級(jí)的藝術(shù)創(chuàng)作,都應(yīng)展開(kāi)積極批判。

武裝玫瑰出版社毛澤東著作書(shū)訊

《向羅伯特·阿爾特致敬》這則小說(shuō)的全貌正是為了質(zhì)疑、顛覆資本主義文藝生產(chǎn)中最核心的要素,即被視為作家私有產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性。烏拉圭批評(píng)家安赫爾·拉瑪(Ángel Rama)也指出,現(xiàn)代作家摒棄了中古式的貴族庇護(hù),標(biāo)舉為藝術(shù)而藝術(shù),是因?yàn)榭梢詫⒃瓌?chuàng)性作為在市場(chǎng)標(biāo)價(jià)售賣(mài)的商品。[36]為保證文學(xué)創(chuàng)作的充分商業(yè)化,資本主義市場(chǎng)必定維護(hù)作者對(duì)文學(xué)意義的私人所有權(quán)。在這一體制下,文學(xué)家也將一行詩(shī)、一段文字、一首歌謠視為自我獨(dú)得之物,他人復(fù)制、模仿便是竊取。這一幻覺(jué)掩蓋了文學(xué)作品僅是產(chǎn)生書(shū)面意義這一巨大社會(huì)鏈條中的一環(huán)。經(jīng)常為《書(shū)籍》雜志撰稿的學(xué)者何塞菲娜·盧德梅爾在回復(fù)第28期雜志問(wèn)卷調(diào)查《何謂批評(píng)》時(shí)指出,“一部作品的生產(chǎn)系統(tǒng),即是它對(duì)構(gòu)成它的一切(無(wú)意識(shí)、語(yǔ)言、欲望、歷史、經(jīng)濟(jì):所有文學(xué)以外的東西)的占有、改造和再生產(chǎn)過(guò)程,這一過(guò)程就是作品本身”[37],一旦失察于這一系統(tǒng),執(zhí)著于寫(xiě)作者的原創(chuàng)性和個(gè)人天賦,便很可能充當(dāng)了“資產(chǎn)階級(jí)文學(xué)制度的代理人”而不自知。盧德梅爾主張把文學(xué)從拜物教的想法中解脫出來(lái):

批評(píng)工作應(yīng)介入到通過(guò)書(shū)面文字而生產(chǎn)意義的過(guò)程中,把這種生產(chǎn)的具體部門(mén)之一即文學(xué)作品視為批評(píng)的原材料……我們可以從詞源中重新認(rèn)識(shí)“作品”一詞的含義:拉丁文obra等于“工人勞作”,而operarius意為“工人”,我們可在其詞源的嚴(yán)格意義上重估并使用這些語(yǔ)詞,將它們從一切拜物教和神秘化的想法中剝離出來(lái)。[38]

可見(jiàn),這一取消作者原創(chuàng)性和私有產(chǎn)權(quán)的文學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)批判是1970年代初阿根廷新左派文藝批評(píng)的共識(shí),《講話》很可能是靈感來(lái)源之一。有意味的是,《講話》原本在一個(gè)非市場(chǎng)環(huán)境下討論文藝創(chuàng)作,而《書(shū)籍》雜志同仁卻證明相關(guān)討論可以放置在一個(gè)充分市場(chǎng)化的情境中。這種關(guān)注意義生產(chǎn)過(guò)程而非具體題材的分析方法也被植入偵探小說(shuō)或其他通俗類型小說(shuō)的研究中。皮格利亞在撰寫(xiě)《講話》書(shū)評(píng)時(shí),正協(xié)助阿根廷當(dāng)代出版社編選美國(guó)偵探小說(shuō)叢書(shū)。在他看來(lái),偵探小說(shuō)有一種現(xiàn)實(shí)主義意味,但“與社會(huì)主義現(xiàn)實(shí)主義無(wú)關(guān),與承諾無(wú)關(guān),也與盧卡契意義上的‘反映’理論無(wú)關(guān),而是與一種將社會(huì)作為一個(gè)謎的形式有關(guān)。”[39]充滿犯罪故事的偵探小說(shuō),在皮格利亞看來(lái)是揭示美國(guó)社會(huì)意義生產(chǎn)的出色載體,因而可以成為操練文學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)批判的空間。

三 《講話》與知識(shí)分子類型學(xué)

阿根廷學(xué)者奧斯卡·特蘭(Oscar Terán)在《我們的60年代:阿根廷知識(shí)新左派的形成》一書(shū)中界定了20世紀(jì)六七十年代阿根廷的兩種知識(shí)分子類型,即“承諾知識(shí)分子”和“有機(jī)知識(shí)分子”,“假如前一種類型主張向同仁及社會(huì)整體發(fā)言,而第二種類型側(cè)重向人民或工人階級(jí)發(fā)言,并依賴人民來(lái)履行知識(shí)分子的使命,那么在這兩種結(jié)構(gòu)之間還存在聯(lián)通和挪用的情況,這些聯(lián)通和挪用促成了更為復(fù)雜的身份”[40]。在當(dāng)時(shí)的文學(xué)批評(píng)界,《輪廓》集團(tuán)的大衛(wèi)·比尼亞斯(David Viñas)、諾埃·西特里克(Noé Jitrik)屬于薩特意義上的承諾知識(shí)分子,而《歷史與當(dāng)下》雜志的馬克思主義者何塞·阿里戈則接近于直接介入工人運(yùn)動(dòng)的葛蘭西意義上的有機(jī)知識(shí)分子。研究者博斯特爾斯則提出,皮格利亞通過(guò)評(píng)論毛澤東主義提出了第三種類型知識(shí)分子,即“自我批判知識(shí)分子”。[41]簡(jiǎn)言之,皮格利亞在給文學(xué)文化批評(píng)保留陣地而避免走向激進(jìn)行動(dòng)的同時(shí),質(zhì)疑了知識(shí)分子/專家的地位。他在《講話》書(shū)評(píng)以及1973年訪問(wèn)中國(guó)后發(fā)表的文章中,均流露出富有毛澤東思想色彩的通過(guò)與大眾相結(jié)合重審包括文藝在內(nèi)的專業(yè)領(lǐng)域,進(jìn)而完成知識(shí)分子再教育的觀點(diǎn)。

1971年古巴詩(shī)人帕迪利亞被迫自我批評(píng)這一事件在支持古巴革命的拉美文化界造成了深深的裂痕。隨之出現(xiàn)的緊迫問(wèn)題是如何定義知識(shí)分子與革命事業(yè)的關(guān)系,阿根廷左翼爭(zhēng)鳴類雜志《新氣象》于1971年第6期發(fā)表了長(zhǎng)篇對(duì)談?dòng)涗浉濉吨R(shí)分子與革命:批判意識(shí)還是罪感意識(shí)?》,受邀參加圓桌會(huì)談的九名左翼知識(shí)分子中有兩名毛主義者,即皮格利亞和蘭蒂(Oscar Landi),此外還有立場(chǎng)較為溫和的西特里克、羅奇內(nèi)爾以及較為激進(jìn)的巴塞耶斯(José Vazeilles)和梅納雷斯(Mauricio Meinares)等人。在這場(chǎng)辯論中,皮格利亞呼吁阿根廷知識(shí)分子應(yīng)與群眾運(yùn)動(dòng)建立新的聯(lián)系,在群眾斗爭(zhēng)當(dāng)中進(jìn)行自我批判,“我們必須在階級(jí)斗爭(zhēng)中闡明我們的知識(shí)實(shí)踐……與群眾一道實(shí)踐是真正實(shí)踐的地方,在這里我們可以對(duì)抗[舊有]制度,創(chuàng)造革命的替代方案”。[42]他還提示其他與談?wù)撸瑓⑴c群眾實(shí)踐未必會(huì)讓知識(shí)分子喪失自主權(quán)。

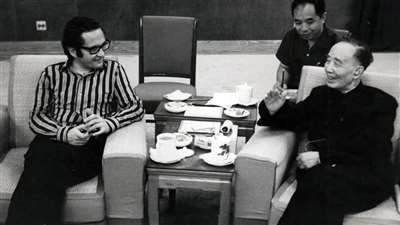

新華社1973年7月27日訊 郭沫若會(huì)見(jiàn)阿根廷作家比利亞(即皮格利亞)

1973年北京之行中皮格利亞參觀了十冶(首鋼),因此他于回國(guó)后撰寫(xiě)的《社會(huì)主義建設(shè)中的意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)》一文中提及了出自《鞍鋼憲法》的“三結(jié)合”原則,可能并非偶然。皮格利亞認(rèn)同工業(yè)“三結(jié)合”(工廠管理者、技術(shù)人員和工人在生產(chǎn)實(shí)踐和技術(shù)革新中結(jié)合)能促成“意識(shí)形態(tài)革命”,讓工人對(duì)自己的創(chuàng)造力更有信心,同時(shí)“破壞了精英試圖保存的科學(xué)技術(shù)的自治空間”。[43]雖然他本人未曾直接提出,但《講話》書(shū)評(píng)實(shí)則已提出了先鋒作家和讀者大眾三結(jié)合以共同書(shū)寫(xiě)改造文學(xué)體制這一大文本的觀點(diǎn)。《社會(huì)主義建設(shè)中的意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)》中指出,一如舊的文學(xué)價(jià)值將復(fù)制自己,“舊的資本主義關(guān)系依然存在,并且傾向于在勞動(dòng)分工的基礎(chǔ)上完成自身的再生產(chǎn)。”[44]這意味著,作家如同其他精英一樣,往往傾向于維護(hù)和壟斷自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán),這是腦體兩種勞動(dòng)分化的基礎(chǔ),終將導(dǎo)致革命后新階級(jí)的出現(xiàn)。

應(yīng)該說(shuō),這才是皮格利亞號(hào)召的文學(xué)領(lǐng)域的意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)的本意:他主張知識(shí)分子的自我批判,并不是像傳統(tǒng)文人那樣因不識(shí)稼穡而自我貶抑,也不僅僅像承諾知識(shí)分子那樣通過(guò)關(guān)注無(wú)產(chǎn)階級(jí)議題來(lái)提高社會(huì)覺(jué)悟,他所要批判的是處在舊文學(xué)意識(shí)形態(tài)中心的作為寫(xiě)作激勵(lì)機(jī)制的所有權(quán)。但不要忘記文學(xué)只是社會(huì)實(shí)踐的一部分,這種激勵(lì)因素同樣存在于科學(xué)領(lǐng)域和政黨決策領(lǐng)域,取消文學(xué)拜物教的同時(shí),也要打破科學(xué)拜物教、政黨拜物教,簡(jiǎn)言之,一切精英主義可能復(fù)辟的領(lǐng)域,都是皮格利亞號(hào)召展開(kāi)意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)的地方。《書(shū)籍》第35期“中國(guó)專號(hào)”卷首語(yǔ)已挑明這一判斷:“毛澤東主義對(duì)馬克思列寧主義正統(tǒng)觀念的首要?jiǎng)?chuàng)新在于,在最初革命時(shí)期過(guò)去后,認(rèn)識(shí)到社會(huì)主義國(guó)家內(nèi)部也存在著矛盾,并針對(duì)這一原先未料到的事實(shí)提出了原創(chuàng)性的策略,那就是著名的群眾路線、黨的自我批判形式和知識(shí)分子再教育思想。”[45]1973年參觀北京十三陵和首鋼而感知中國(guó)后,皮格利亞指出,毛澤東主義已意識(shí)到“這種[精英與群眾的]分裂正是修正主義政治路線滋生的物質(zhì)基礎(chǔ),它傾向于排斥群眾,取而代之的是似乎‘注定’要統(tǒng)治的技術(shù)官僚精英”[46],因此在社會(huì)主義建設(shè)中,“為終結(jié)資產(chǎn)階級(jí)關(guān)系,必須同時(shí)結(jié)束資產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)關(guān)系……最基本的任務(wù)就是改變?nèi)伺c生產(chǎn)力關(guān)系的階級(jí)斗爭(zhēng)”。[47]在他的理解中,《講話》指明了在寫(xiě)作領(lǐng)域改變主體與生產(chǎn)力關(guān)系的方式,那就是知識(shí)分子“再教育”。這一過(guò)程不是讓知識(shí)分子下沉、湮沒(méi)于體力勞動(dòng)的基層,而是讓包括作家在內(nèi)的知識(shí)分子領(lǐng)悟到如何在自己的領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)關(guān)系的轉(zhuǎn)變,進(jìn)而從文學(xué)出發(fā)推動(dòng)生產(chǎn)關(guān)系的整體轉(zhuǎn)變。

上述觀點(diǎn)是彼時(shí)《書(shū)籍》雜志周邊的阿根廷新左派的集體觀點(diǎn),薩爾洛在20世紀(jì)末的訪談中也有類似表達(dá):

對(duì)我們?cè)S多人來(lái)說(shuō),當(dāng)時(shí)[70年代初]是中國(guó)革命提出解決傳統(tǒng)矛盾的新模式的時(shí)刻。中國(guó)革命和文化革命提供了解決知識(shí)分子與人民、黨與群眾、工人與農(nóng)民、體力勞動(dòng)與腦力勞動(dòng)及其他種種社會(huì)傳統(tǒng)矛盾的新模式。……這不僅是阿根廷相對(duì)較小的團(tuán)體的認(rèn)識(shí),我、皮格利亞、阿爾塔米拉諾這些親中國(guó)的人都參與其中……在歐洲,中國(guó)革命也被視為一場(chǎng)成功地綜合并解決了俄國(guó)革命所沒(méi)能解決的種種矛盾的革命。[48]

我們會(huì)發(fā)現(xiàn),這種經(jīng)由毛澤東思想而重新思考知識(shí)分子/專家與民眾關(guān)系的見(jiàn)解,甚至溢出了阿根廷毛派等“較小團(tuán)體”的政治光譜。上文提及的精神病學(xué)家格雷戈里奧·貝爾曼撰寫(xiě)的旅行調(diào)查報(bào)告《中國(guó)的心理健康》一書(shū),便嘗試在中國(guó)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上重新定位專家與群眾、醫(yī)生與患者的關(guān)系。

與皮格利亞不同,貝爾曼并非以政黨代表的身份訪問(wèn)中國(guó),而是因其在阿根廷參與蘇聯(lián)推動(dòng)的世界和平運(yùn)動(dòng)而進(jìn)入中華醫(yī)學(xué)會(huì)的視野。中華醫(yī)學(xué)會(huì)為推動(dòng)國(guó)際醫(yī)學(xué)合作、開(kāi)展文化外交,于1965年、1967年兩度邀請(qǐng)貝爾曼來(lái)華,而同時(shí),貝爾曼還接受了美國(guó)國(guó)家心理健康協(xié)會(huì)(NIMH)的一項(xiàng)比較精神病學(xué)研究項(xiàng)目,貝爾曼為該項(xiàng)目提供的文稿后來(lái)成了自己旅行報(bào)告的前幾章。可見(jiàn)《中國(guó)的心理健康》的寫(xiě)作對(duì)象并非拉丁美洲毛派激進(jìn)分子,而是世界精神病領(lǐng)域的專家。此書(shū)耦合了醫(yī)學(xué)報(bào)告和游記兩種風(fēng)格,要點(diǎn)不在于介紹中國(guó)的特殊病例和地方性的醫(yī)療技術(shù),而在于呈現(xiàn)精神病領(lǐng)域的知識(shí)生產(chǎn)方式與大眾醫(yī)學(xué)的工作模式。為此,1967年貝爾曼完成的書(shū)稿遭到堅(jiān)持學(xué)術(shù)中立價(jià)值的拜多斯出版社(Paidós)的拒絕。拜多斯出版社在阿根廷以編纂社科與心理學(xué)類圖書(shū)而聞名,負(fù)責(zé)人拒斥書(shū)稿的理由是該書(shū)“遠(yuǎn)非客觀實(shí)錄……而是持特定立場(chǎng)的辯護(hù)之作”。[49]面對(duì)質(zhì)疑,貝爾曼承認(rèn)自己有明確立場(chǎng),但同時(shí)強(qiáng)調(diào),書(shū)稿的初衷是通過(guò)觀察中國(guó)大眾醫(yī)學(xué)來(lái)反思精神病學(xué)科自身。

西班牙內(nèi)戰(zhàn)期間的貝爾曼醫(yī)生

就個(gè)人經(jīng)驗(yàn)而言,貝爾曼的立場(chǎng)來(lái)自他曾在西班牙內(nèi)戰(zhàn)期間擔(dān)任共和派醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)。像1930年代許多拉美左翼知識(shí)分子一樣,貝爾曼因親赴西班牙戰(zhàn)場(chǎng)而內(nèi)化了一種國(guó)際主義感覺(jué),1960年代抵達(dá)中國(guó)后,中國(guó)參與的反殖民斗爭(zhēng)將這種國(guó)際主義感覺(jué)再度激活。與皮格利亞不同,貝爾曼對(duì)中蘇論戰(zhàn)不感興趣,他更為在意的是國(guó)際主義醫(yī)療事業(yè)如何在中國(guó)被承繼。于是《中國(guó)的心理健康》很自然地寫(xiě)到白求恩。白求恩于西班牙內(nèi)戰(zhàn)后支援中國(guó)革命的經(jīng)驗(yàn)與貝爾曼有很大的可比性,貝爾曼肯定白求恩的語(yǔ)句,仿佛是一種自我期許:“無(wú)產(chǎn)階級(jí)的國(guó)際主義事業(yè)和他作為政治家的良知,讓白求恩感到自己與中國(guó)聯(lián)結(jié)在一起。”[50]貝爾曼進(jìn)而發(fā)現(xiàn)類似西班牙內(nèi)戰(zhàn)期間的經(jīng)驗(yàn)被延伸到中國(guó)的社會(huì)主義建設(shè)時(shí)期:在西班牙戰(zhàn)場(chǎng)上,共和派醫(yī)生不僅要救治傷員,還須保障士兵的“道德力量”,用精神病學(xué)科知識(shí)贏得反法西斯斗爭(zhēng);而在1960年代的中國(guó),這位阿根廷醫(yī)生發(fā)現(xiàn)特定的政治制度正在推廣一種近似的人性化醫(yī)學(xué)倫理,醫(yī)患之間不是資本主義商業(yè)醫(yī)學(xué)體制下的消費(fèi)關(guān)系,而是分享同一種革命前景的“同志”關(guān)系。1971年在阿根廷拉國(guó)內(nèi)的一次演講中,從中國(guó)歸來(lái)的貝爾曼談道:“在美國(guó)資本主義制度下,機(jī)器是統(tǒng)治者……但隨著中國(guó)以及社會(huì)主義和共產(chǎn)主義政權(quán)的建立,我們正在步入人的時(shí)代。”[51]在他看來(lái),資本主義的商業(yè)化醫(yī)學(xué)造成了非人性化,意味著醫(yī)患的日益疏遠(yuǎn),而倡導(dǎo)為人民服務(wù)的毛澤東主義倫理則意味著人性化治療方案。《中國(guó)的心理健康》后來(lái)由豪爾赫·阿爾瓦雷斯出版社于1970年印行,并在國(guó)際精神病專業(yè)領(lǐng)域和左翼空間內(nèi)傳播。

貝爾曼關(guān)注的大眾醫(yī)學(xué)與皮格利亞關(guān)注的文學(xué)批評(píng)之間有平行的共同關(guān)切。兩人均為拉美旅行者/專家,在20世紀(jì)六七十年代游歷中國(guó)后,均結(jié)合中國(guó)經(jīng)驗(yàn)對(duì)自己的專業(yè)做出反思,分別提出了自我確信有普遍意義的醫(yī)學(xué)/文學(xué)模式。貝爾曼的大眾醫(yī)學(xué)主張讓大眾參與到知識(shí)生產(chǎn)中,將大眾需求置于優(yōu)先地位,而皮格利亞在《講話》書(shū)評(píng)中也強(qiáng)調(diào)知識(shí)分子應(yīng)“返回去尋找大眾實(shí)踐,因?yàn)檫@才是不僅包含初級(jí)材料,也包括技巧和勞動(dòng)工具的‘礦藏’:大字報(bào)、民歌、口號(hào)都是人民用他們的語(yǔ)言展現(xiàn)的特定方式,并建立起一種特定的修辭視野”[52]。貝爾曼提出,當(dāng)大眾對(duì)醫(yī)療實(shí)踐所遵行的世界觀提出質(zhì)疑時(shí),醫(yī)學(xué)知識(shí)分子有必要調(diào)整以往的科學(xué)體系,這一思考與皮格利亞所強(qiáng)調(diào)的寫(xiě)作者應(yīng)放棄舊文學(xué)價(jià)值體系有很強(qiáng)的同一性。當(dāng)然,貝爾曼完成了皮格利亞未能實(shí)現(xiàn)的實(shí)地專業(yè)調(diào)研,這位阿根廷醫(yī)生記錄了當(dāng)革命群眾試圖取消精神病院的權(quán)威時(shí)中國(guó)醫(yī)生的困惑,醫(yī)學(xué)知識(shí)分子的自我批判應(yīng)維持在怎樣的尺度,貝爾曼在一些訪談中留下了模糊地帶。

《中國(guó)的心理健康》一書(shū)將最后思考放置在對(duì)魯迅《狂人日記》的閱讀感受上:“作為一名資深精神病學(xué)者,我能斷言,從科學(xué)角度來(lái)看,《狂人日記》是對(duì)一名神志不清者的完美而富于原創(chuàng)性的描述。”在他看來(lái),因?yàn)轸斞付脧漠惢叩囊暯怯^看病態(tài)的世界,才決意棄醫(yī)從文,選擇成為一名“靈魂的醫(yī)生、人民的醫(yī)生”。[53]狂人是患者,也是大眾一員,通過(guò)對(duì)病患經(jīng)驗(yàn)的理解和記述,魯迅重新塑造了自我,這證明謀求民族心理健康在中國(guó)革命當(dāng)中始終占據(jù)重要位置。

倘若說(shuō)貝爾曼寫(xiě)作《中國(guó)的心理健康》的目的不是捍衛(wèi)某一政治制度,而是展示這一制度安排有益于國(guó)際衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,那么皮格利亞的《講話》書(shū)評(píng)與《書(shū)籍》“中國(guó)專號(hào)”都不應(yīng)理解為黨派性的追隨,而是更多關(guān)聯(lián)著從中國(guó)出發(fā)更新旅行者/專家自我專業(yè)領(lǐng)域的運(yùn)作模式乃至存在意義。這些閱讀者和旅行者合奏的中國(guó)之音溢出了漢學(xué)家的專門(mén)領(lǐng)域,同時(shí)褪去了異國(guó)風(fēng)情的音調(diào),在他們的經(jīng)驗(yàn)和理論中,中國(guó)被視為朝向未來(lái)的替代方案。

2022年阿根廷總統(tǒng)費(fèi)爾南德斯參觀毛主席紀(jì)念堂

2022年冬奧會(huì)期間,訪問(wèn)北京的阿根廷總統(tǒng)阿爾韋托·費(fèi)爾南德斯拜謁了毛主席紀(jì)念堂。作為當(dāng)代庇隆主義領(lǐng)袖,費(fèi)爾南德斯的致敬勾連起1970年代阿根廷新左派的毛主義時(shí)刻與人民中國(guó)的歷史進(jìn)程。借此燭照不難察覺(jué),從阿根廷的中國(guó)書(shū)寫(xiě)中紀(jì)念和思考《講話》不僅對(duì)中國(guó)知識(shí)分子有意義,而且呼應(yīng)了當(dāng)代拉美文化研究學(xué)者與“被詛咒的智識(shí)孤兒狀態(tài)和健忘傾向作斗爭(zhēng)”[54]的努力。皮格利亞的兩篇文學(xué)批評(píng)文章《毛澤東:美學(xué)實(shí)踐和階級(jí)斗爭(zhēng)》和《社會(huì)主義建設(shè)中的意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)》以及《書(shū)籍》等文藝期刊上的中國(guó)理論與經(jīng)驗(yàn)書(shū)寫(xiě),組成了圖繪1970年代阿根廷文藝批評(píng)政治化的重要資源。這類書(shū)寫(xiě)敏感地意識(shí)到《講話》及1950年代至1970年代中國(guó)文藝思想所包含的挑戰(zhàn)精英自治空間、賦予大眾創(chuàng)造活力的訴求;皮格利亞說(shuō),正是基于這一感受,“拉丁美洲和歐洲的幾代年輕人都是毛澤東主義者”。[55]諦聽(tīng)來(lái)自南方的合奏,或許能讓已慣于以市場(chǎng)向度衡量大眾文化的聾瞽世界,再次發(fā)現(xiàn)一種第三世界共享的批判傳統(tǒng)。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)