延安時期,根據地內重要社會工作的開展常常采取“突擊運動”的形式。具體來說,是通過自上而下的群眾運動在社會上形成工作高潮和輿論導向,進而實現政策導向和工作成果上的雙重成效。這種工作方式改變了根據地內的社會氛圍,也對文藝發展產生深刻影響。以延安時期新秧歌運動為例,如果僅從文藝史的角度歸納其經驗得失,可以認為它是延安文藝座談會召開后,文藝界對“文藝為工農兵服務”精神的落實。比如,運動中對舊秧歌音樂、舞蹈、隊形、妝容等多方面的改造,改變了秧歌的階級屬性,使其成為工農兵喜聞樂見的藝術形式。當然,這種改變的意義和效果可以從多個角度進行歸納,如“被政治所改造的民間”[1]“政治倫理與民間倫理的雙重演示”[2]“革命時代的政治與娛樂”[3]“‘表情’以‘達意’”[4]“文體革命、文化運動與社會改造”[5]等。通過近年來的這些重要研究視角,可以看到學者們正在從更加中性的立場看待新秧歌運動。然而,這些研究往往忽略了一個問題,即新秧歌運動的歷史意義。具體來說,就是新秧歌運動是否真正落實了“工農兵文藝”的目標和任務。

魯藝王大化、李波演出的《兄妹開荒》

秧歌是一種群眾性的文娛活動,它的創作和接受主體都是群眾自身。因此,只有當新秧歌成為一種新的民俗時,才可以說它創造了工農兵喜聞樂見的藝術形態,是“被政治所改造的民間”,否則它就只是專業藝術工作者開展的文藝實驗。從實驗的角度來看,藝術工作者也并沒有完成對新的藝術形式的探索。現在為文學史研究者所關注的《兄妹開荒》《一朵紅花》《劉二起家》等作品,雖令人耳目一新,在藝術上卻并不成熟;直到《白毛女》等“新歌劇”出現后,此類藝術才走向完善,然而秧歌的形態在“新歌劇”中保留不多。追溯秧歌在中國共產黨革命中被利用和改造的歷史可以發現,早在蘇區時期就有類似的零星實踐,到1937年劉志仁開始自發創演新秧歌戲時,新秧歌在革命文藝實踐中已存在多時。延安文藝座談會召開后,“新秧歌”成為一場運動,它的外在形式是秧歌的革新運動,但內核是否僅僅為了發展和壯大秧歌藝術,也是值得探討的問題。

魯藝演出的歌劇《白毛女》

歷史地看待延安時期的新秧歌運動,應該注意到它的“運動”特質。在根據地頻繁的群眾運動中,“運動”成為一種獨特的工作習慣,它的意義并不完全指向工作本身,而是要建構一種綜合政治表達、群眾動員和社會工作的生活方式。因此,對某一個具體群眾運動的研究,只有尊重“運動”的思維方式和工作邏輯,才能對其歷史形態有所把握。本文對新秧歌運動的研究,并不采取如何利用“舊形式”或者創造“工農兵文藝”的角度,而是以同時期開展的“二流子改造”運動為切入點。這種研究視角的選取,是要通過對這兩場相互交叉的運動的關聯考察,將新秧歌運動放置在延安時期的日常生活語境中,看到新秧歌在延安語境中體現出的多種社會樣態,進而對其運動成效作出評價。

一、“二流子”的政治內涵

要充分認識延安時期的“二流子改造”運動,首先需要認識“二流子”一詞的內涵。作為民間社會里的口語概念,“二流子”含義廣泛,指稱一類社會群體,具體隨語境的變化而有所不同。所以,把握這個概念,關鍵在于把握它所傳遞的價值觀念。從歷史文獻中出現的“二流子”形象來看,這個概念體現了農耕文化的價值觀。農耕文化崇尚安分守己、吃苦耐勞、和睦相處等有利于生產的品德,而那些好吃懶做、好高騖遠、夸夸其談、搬弄是非的人,就會被視為“二流子”。

然而,在中國漫長的農耕社會里,由于人口增加或自然災害,過剩的勞動力會形成較為固定的“二流子”群體。杜亞泉1919年在《東方雜志》發表《中國政治革命不成就及社會革命不發生之原因》,認為:“勞動階級中亦因生齒過繁,天產不辟,產出過剩的勞動階級,即現無勞動之地位,或為不正則之勞動者。例如我國之兵即此過剩的勞動者之一種。他如地棍、流氓、盜賊、乞丐之類,亦屬之。此等過剩的勞動階級,即游民階級。”[6]毛澤東在1925年所作的《中國社會各階級的分析》中,也注意到“游民無產者”的存在,他將這一群體定義為“失了土地的農民和失了工作機會的手工業工人”[7]。王學泰在《游民文化與中國社會》中,將“游民”定義為“主要指一切脫離了當時社會秩序的人們,其重要的特點就在于‘游’”[8]。按照上述對“游民”的界定,結合“二流子”的行為特點來看,他們多數屬于此列。這就意味著,在中國傳統社會里一直存在一個“二流子”階層,這不僅是因為他們個人品行敗壞,更是傳統社會的必然產物。

在延安時期“二流子改造”運動中,“二流子”的定義包含上述兩種來源。延安時期“二流子改造”的調查文獻顯示:

一九三七年前全市人口不到三千,而流氓地痞就將近五百,占人口數的百分之十六,延安縣的材料則一九三七年人口三萬左右,流氓地痞數字為一千六百九十二人,占人口比率的百分之五。如果以延安縣流氓比率數來推算全邊區,則一百四十余萬人口中二流子約占七萬左右,即從低估計,說革命前全邊區有三萬流氓分子,當不為過。[9]

這里所說的“流氓地痞”,就不是指民間社會口語概念中的“二流子”,而是指游民。這一群體的比例如此之高,與陜甘寧邊區的客觀環境有關。范長江在《中國的西北角》中這樣描寫當時的陜甘地區:“往往四五十里始有三五人家,土地荒蕪極多,農地尚多在粗放的三輪種植時代。在陜北邊境上,畜牧比耕種為盛。”[10]“因為交通之阻隔,政治之黑暗,教育之落后,人民生計之困難,陜北、甘東接境之農民,已養成一種反對政府的心理。”[11]據此可知,土地不宜耕種是邊區“二流子”的重要成因之一。范長江強調,“此間無土地農民甚少”[12],而從“土地荒蕪極多”的情形看,陜甘寧地區并不缺少土地,但耕種水平極低,根本原因還是土地不宜耕種。此外,交通阻塞造成的社會落后和地方政府腐敗,也是“二流子”驟增的原因。據范長江描述,在嚴重時期當地稅收可以高于全部生產收入數倍,進一步破壞了本已十分惡劣的生產環境,出現大量“二流子”也在情理之中。

延安時期”二流子改造“的調查文獻顯示,“流氓地痞”“占人口數的百分之十六”。

延安時期“二流子改造”運動的改造對象,包括“二流子”“半二流子”和“二流子習氣的公民”三類。其中“二流子”有一部分是流氓地痞,還有一部分其實是小型商戶,因他們的商業活動無法形成規模,遂被歸于“二流子”行列。比如清澗城區的一個“二流子”,主要行為是“偷賣家里的口袋”[13]。這個案例沒有記錄“二流子”活動的詳細情形,據已有信息可以推測為小型商業活動。口袋價值極低,偶然“偷賣”,并不足以糊口,唯有“販賣”,才可能維持日常生活。所以案例中的“二流子”,實際上可能是販賣或制作口袋的小商販,只是規模較小且經營不善。對于這類“二流子”,其實可以一分為二地看待:在農耕經濟制度下,他們破壞了生產;在市場經濟制度下,他們便是正當的生產者。除此之外,“半二流子”和“二流子習氣的公民”就純粹是一種價值導向的分類,并不能被視為游民。

“二流子改造”體現的價值觀,有一部分與農耕社會的價值觀類似,如反對好吃懶做、搬弄是非,鼓勵安分守己、努力生產。在宣傳策略上,“二流子改造”也強調與傳統價值觀的趨同性,如在宣傳作品中,改造成功的“二流子”從此過上幸福美滿的生活,這非常貼近普通百姓的理想。但在本質上,“二流子改造”體現的還是突擊運動中形成的政治文化,“二流子”成為一個政治概念,并不是為了弘揚農耕文化的價值觀,也不是要消滅游民群體;準確地說,它應該是指邊區突擊運動中的不積極參與者。從邊區一些“二流子”的案例中能夠覺察到這一點,如“延安西區侯家溝李秀珍,種六坰地,不作壞事,也無不良嗜好,每年出二、三斗公糧,因為原來是延安城里人,沒受苦習慣,種地打不下糧,生活過不了,去年把牛賣了,侯家溝都是好受苦人,大家便‘推舉’他是二流子”[14]。這個案例中的“二流子”只是生產能力比較低,并不關涉品德,也不屬于游民階層,根本問題在于不能跟上社會運動的步調。蘇聯作家卡泰耶夫原著、丁樺改寫的《一個生產競賽的故事》,可以從側面說明“二流子”的這種特征,其中一章標題為:“滾吧,二流子!”[15]這里的“二流子”,是指兩名在生產中因要求工作條件而被淘汰的工人,我們不能確定在俄語中是否有類似“二流子”的概念,但在生產競賽的語境下,出現類似“二流子”的群體并不奇怪。可見,“二流子”在邊區成為一個政治概念,不能簡單視為對農耕文化價值觀的接受,而是突擊運動的必然產物。如果結合“二流子改造”運動中“人民的意識的改造”[16]主題,可以認為“二流子”便是缺乏“人民意識”的群眾。

二、“二流子改造”運動中新秧歌劇的功能

“二流子改造”成為一場運動始于1942年,但改造行為從紅軍到達陜北后便已經開始。最有成效的改造是社會制度的變革。中共政權在陜北鞏固之后,為農民生產提供保障,很多被迫成為“二流子”的農民自覺發生轉變。據邊區1943年統計,“全邊區已只有二流子九千五百五十四人,有三分之二已變成了好公民,同時這九千余人之中,還有一大部分是多少也從事一些勞動的所謂半二流子”[17]。這么大比例的“二流子”轉變,只能是生產關系調整的結果。除此之外,不少地方政府在發展生產的過程中,自主開展了“二流子改造”工作。邊區全面開展“二流子改造”運動,除了發展生產的目的外,更有文化改造的意圖。“新社會中二流子的存在,已不是社會制度的產物,而是舊日寄生意識的殘余。所以今日改造二流子工作,正是整個新民主主義革命的一部分,這是人民的意識的改造。”[18]全面改造“二流子”也有保證邊區安全的考慮。“二流子”的投機心理,使其極容易成為敵特利用的對象,全面改造也是群眾教育的一種舉措。

邊區“二流子改造”運動中的措施,包括行政干預和群眾教育兩個環節。行政干預包括:確定改造對象(包括“二流子”“半二流子”和“二流子習氣的公民”三類);正常幫扶(如幫助制定生產計劃、監督生產等);采取強制措施(如在群眾大會上批評教育、將二流子編組改造等)。行政干預通過行政組織和權力機構的介入,為“二流子改造”注入政治文化內涵,同時在輿論、制度、執法等方面建構“二流子改造”的整體氛圍。但僅僅依靠行政干預,“二流子改造”并不能在民間社會獲得合法性,也就不能成為一場真正意義上的群眾運動,因此,群眾教育是不可或缺的補充。群眾教育包括:親情和鄉情感化(利用父子、母子、夫妻、親戚及鄰里關系進行改造);鄉村公約(通過民間契約方式約束、改造);輿論引導(建構“改造二流子”的社會風尚)等。通過行政干預和群眾教育,“二流子改造”在邊區成為自上而下的社會運動。

陜甘寧邊區生產展覽會及勞動英雄與模范生產工作者大會會場

在邊區“二流子改造”運動的體系中,文藝既是可以采用的有效工具,又是需要被改造的對象。西北局調查研究室1944年編制了《邊區二流子的改造》,在總結“勸說感化與強制處罰”的經驗時,提及“在各地的民間小調、童謠和秧歌劇中,都裝進了激動二流子轉變的內容”[19]。可見,在運動中,文藝可以作為“勸說感化”的工具,尤其是具有民間形式的文藝。當然,并非所有文藝形式都會參與到運動當中,之所以強調民間小調、童謠和秧歌劇,除了老生常談的“民族化”問題之外,還因為它們構成民間生活的一部分,在建構全社會“二流子改造”整體氛圍的過程中,是不能聽之任之的缺口。

以秧歌劇為例,這種民間小戲是秧歌文化的一部分,主要功能為群眾娛樂,藝術性并不高。盡管只是民間娛樂,民間藝人受“舊戲”的熏陶,其演出中還是存在許多封建因素,如歌頌統治階級、宣傳迷信思想、有一定的色情描寫,等等。1943年4月25日,西北局及文委聯名向各地劇團發出指示:“各種晚會節目均應根據觀眾對象加以適當的選擇。對于一些舊劇本應選演其中內容較好的(如《四進士》《宋江》之類),并可利用‘報幕’方式在演出之前向觀眾作簡明的批判介紹。某些內容太壞的舊劇(如《四郎探母》《鐵公雞》《乾坤帶》之類)則應當禁演。”[20]這種態度雖然是針對“舊戲”,但也隱含了對秧歌劇等舊民間藝術的態度。除此之外,純娛樂化的民間社火承擔了民間社交空間的功能,演出期間三教九流聚集在一起,為“二流子”活動提供了便利。

邊區創演新秧歌戲的歷史,可追溯到1937年隴東新寧縣南倉村藝人劉志仁編創的《張九才造反》。劉志仁將隴東傳統社火中秧歌歌舞和流行的“地故事”結合起來,通過不同人物的各種舞蹈動作表現情節和內容,編成新的秧歌劇,“為群眾喜聞樂見,大家稱之為‘新故事’”[21]。此后,劉志仁又創作出《新開荒》《新小放牛》《九一八》《新階段》《反對摩擦》《保衛邊區》《反特務》《二流子》等系列秧歌劇,在南倉一帶受到好評。類似劉志仁自發創演秧歌劇的現象,在其他地區可能也有,只是影響無法與劉志仁相比,故少有文獻記載。這些自發創演的新秧歌劇,能夠與具體工作相結合,但還未形成較有規模的創作潮流。

邊區專業演出團隊重視秧歌并創造具有敘事性的秧歌歌舞,始于1937年西北戰地服務團排演的《打倒日本升平舞》。從名字可知,這是一個秧歌舞,但因為有了“打倒日本”的主題,歌舞也增加了敘事性。此后,致力于舊形式改造的民眾劇團,于1938年創作秧歌劇《查路條》,后又創作《十二把鐮刀》,如果以戲劇的標準來衡量,這些作品是邊區專業劇團最早創演的秧歌劇。總體而言,在新秧歌運動開展之前,邊區對秧歌文化已有所關注,但主要是從宣傳工具的角度去認識和利用它,并沒有上升到改造群眾文化環境的高度。

魯藝史雷、賀明演出的《十二把鐮刀》

邊區新秧歌運動開展之后,通過改造秧歌文化,進而改造群眾文化環境,與之前的創作在規模和影響力上不可同日而語。如前文提到西北局及文委聯名向各地劇團發出的指示,內容包括:改造舊藝人,“對于有藝術素養的舊藝人應予優待,使得他們的藝術能為邊區服務”[22];整肅演出內容,對有些劇目在演出前向觀眾簡明批判,有些劇目明令禁演;鼓勵創作新劇本,“黨的宣傳部門應注意幫助和指導各地戲劇工作者了解邊區情形,鼓勵他們創作反映邊區現實、具有藝術價值的新劇本”[23]。可以明顯看出,指示從組織、演員、演出、劇創等多環節對劇團演出進行了規范,而其中的新秧歌劇不僅具有傳統宣傳的意義,更有改造群眾文化環境的功能。

三、“人情”的藝術經驗與社會淵源

1949年,王亞平發表《舊文學藝術必須改革》,其中對1947年之前冀魯豫邊區的舊文藝改造有這樣的評價:

對民間藝術和民間藝人的作用估計過高,好像是只要發動或改造了部分民間藝人和民間藝術,就可以把封建殘余思想毒素全部肅清,甚至僅僅從改造的基礎上,便可以建立起整個新民主主義的文化藝術。認為只有民間藝術的舊形式,才是人民大眾所喜見樂聞的民族形式,因而對新的話劇、歌舞劇、新的文藝創作采取否定的態度。這種認識在一九四七年四月以前,是比較模糊的。[24]

這段話雖然針對的是冀魯豫邊區,但它所反映的問題可以推廣到整個解放區,也可視為對1943年以來邊區新秧歌運動的總結。通過這個文獻可知,在抗日戰爭、解放戰爭時期,解放區(邊區)對秧歌劇的改造可以分為三個階段:第一階段是劉志仁、民眾劇團為代表的對秧歌劇的創造,此時主要將秧歌劇作為宣傳工具;第二階段是新秧歌運動時期的秧歌劇改造,此時既將秧歌劇作為宣傳工具,又增加了整肅群眾文化環境的功能;第三階段是1947年以后,此時改造舊文藝成為創造新中國文藝必須攻堅的難題,目的是徹底清除舊文藝中的封建殘余思想。“二流子改造”運動中的新秧歌劇創演,改造的側重點還是將其作為宣傳工具,此外,還要通過民間社火的改變,減少“二流子”活動的場域。

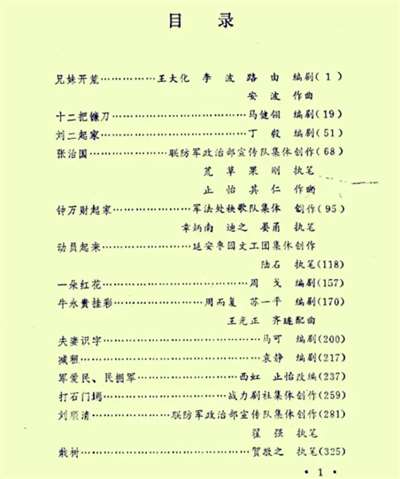

《延安文藝叢書》第七卷(湖南文藝出版社1987年版)

所輯部分秧歌劇目錄

在此過程中,“二流子改造”中的新秧歌劇,在表現新主題時吸取了舊戲中重“人情”的特征。黃芝岡在分析舊戲的教化功能時,認為其“妙處只在從人情入手”。他說:“什么是人情?從每個人的生活基本點單刀直入,即是人情。‘琵琶’寫蔡邕赴試,蔡公說:‘你若錦衣歸故里,我便死呵,一靈兒終是喜。’蔡母說:‘忍教父母饑寒死,博得孩兒名利歸。’趙五娘說:‘六十日夫妻恩情斷,八十歲父母教誰看管,教我如何不怨。’都是從本身利害作緊密打算。”[25]黃芝岡所說的“人情”,關鍵是從“利害”入手,也就是“設身處地”。“從鄉下老百姓的生活基本點單刀直入,從每個人的本身利害展開說教,所以,它能在它們的日常生活里面隨時發生力量。”[26]這里指出了舊戲傳播封建思想的核心,就是將作為宏大敘事的禮教轉化為日常生活的“小敘事”,這不僅能拉近禮教與接受者的距離,還能隨時發生作用,產生經久不息的力量。“二流子改造”運動中的秧歌劇對“人情”的接受,主要體現在兩點:一是在敘事主題上強調“家”的感召功能;二是在敘事過程中善于抓住日常生活的“利害”。

在邊區反映“二流子改造”的秧歌劇中,“起家”是較為普遍的主題,如《鐘萬財起家》《劉二起家》都直接以“起家”為劇名,《一朵紅花》《二媳婦紡線》《兄妹開荒》《動員起來》等作品雖未直接以“起家”命名,但沿用了這種敘事模式:強調“二流子”轉變后家庭生活的改觀,將個人思想改造與家庭興旺結合起來。“起家”對于傳統中國人的意義無需贅述,如在柳青的《創業史》中,梁三老漢等老一代農民“創業”的理想無非是“起家”。需要指出的是,“起家”帶有封建思想的痕跡,梁三老漢的“起家”夢想隱含著對富農、地主生活的羨慕。但在“二流子改造”的過程中,改造的現實目標以及抗戰時期中共的政策路線,為秧歌劇利用“起家”改造“二流子”提供了包容空間。

柳青

(1916年7月—1978年6月)

《創業史》柳青 著

中國青年出版社,1960-5

邊區“二流子改造”的目的是“人民的意識的改造”,采取的措施是將“二流子”納入邊區組織的生產體系。邊區初期“二流子改造”的主要目的是發展生產。通過對舊的社會制度的改造,一大批被迫成為“二流子”的農民進入邊區的生產體系,并且通過現實生活的改善、勞動榮譽感的獲得,初步建立起對邊區政權的信任感。此時,那些依然游離在生產之外的“二流子”,要么具有游民習氣,要么對邊區政權缺少信任感,力圖通過自主經營的方式游離于新政權之外。就邊區此時的經濟政策來說,“合作社”“人民公社”等更高級的集體生產方式尚未建立起來,執行的是“減租減息”政策,即通過擴大家庭生產單位的生產能力,借助“移民”“開荒”等方式實現生產資料的再分配,進而推動生產力的發展。所以,“起家”在此時不僅是對農民理想的重構,也是這一階段邊區發展生產的現實需要。讓“二流子”回歸家庭生產,就是讓他們進入邊區生產體系,是“人民的意識的改造”的必要措施。

實際上,鄉土中國家族意識的興起,背后也有現實的生存考慮。費孝通在《鄉土中國》中將家庭(家族)視為中國鄉土社會最基本的社會組織,認為:

中國的家是一個事業組織,家的大小是依著事業的大小而決定的。……一切事業都不能脫離效率的考慮。求效率就得講紀律;紀律排斥私情的寬容。在中國的家庭里有家法,在夫婦間得相敬,女子有著三從四德的標準,親子間講究負責和服從。這些都是事業社群里的特色。[27]

《鄉土中國》

費孝通 著

人民出版社,2008

《游民文化與中國社會》

王學泰 著

同心出版社,2007

費孝通從家庭社會功能的角度,解釋了中國禮教文化的起源,很多看似是文化心理、文化習慣的東西,其實都體現了務實的精神。王學泰在《游民文化與中國社會》中,從人類學角度分析“家”在中國文化中重要地位的根源,認為“先民們的生產和生活環境的特點和生產力的發展水平”[28]決定了中國社會“聚族而居”的傳統。簡單來說,中國社會的小農經濟傳統決定了個人發展與家庭的密切聯系,進而形成根深蒂固的價值觀念。從這個角度來說,通過“起家”來改造那些頑固的“二流子”,并不是借助封建思想發展生產,而是讓他們恢復理性和務實精神。

這就有了新秧歌劇重視“人情”的第二個方面:訴說“利害”。黃芝岡分析《琵琶記》時,舉蔡公、蔡母和趙五娘的言語為例,認為其動人之處在于以情說理、以害證利。蔡公、蔡母鼓勵兒子進京趕考,含有望子成龍、光宗耀祖的期待,通過“忍教父母饑寒死,博得孩兒名利歸”,強化了表達的情感性;而將自身置于危險的境地,更說明考取功名的重要性。趙五娘說“六十日夫妻恩情斷,八十歲父母教誰看管,教我如何不怨”,在“怨”的背后,有對貞節觀念的堅守,更體現出“孝”和“仁”對日常生活的指導性。通過這樣的故事,傳統的家庭倫理觀念更加深入人心。在舊秧歌劇中,《五更勸夫》《小姑賢》(又名《家和福自生》)《打蘆花》都以家庭和睦為題材,展開說教的方式也沿用了大戲中的手法,這成為老百姓耳熟能詳的表達方式。

“二流子改造”中的秧歌劇采用了類似的表達方式。在改造的過程中,家庭成員、鄉親參與其中,通過親情和鄉情的感召,促使“二流子”發生轉變。《兄妹開荒》便是一例:哥哥假裝在勞動中偷懶,送飯的妹妹對他進行批評和勸說,通過兄妹之間的斗嘴,烘托出努力生產、成為邊區好農民的主題。在《鐘萬財起家》中,“村主任”以鄉村“長老”的姿態出場:“當然,有些話是不大好聽……可大家都是為你好。男子漢大丈夫,正正派派作個莊稼人,好好價勞動,該多好……爾刻落個二流子名,多丟人!”[29]這種批評當中并沒有談努力生產的政治意義,而是從鄉村社會較為看重的“名聲”入手,讓“二流子”產生羞恥感。這樣的表達方式,在“改造二流子”的秧歌劇中普遍存在。

客觀來說,借由“人情”展開說教,并不是對舊戲說教方式的完全認可和接受,畢竟“人民意識”的建立不是要回到小農式的人情。就黨對文藝的要求來說,王亞平提到1947年之后對舊文藝的再改造,也說明此前的改造并不徹底,帶有過渡時期的特征。追根究底,這種藝術手法的采用與此時邊區的經濟形勢與政策有關。邊區的經濟基礎是農業,但農業生產的效益不高,農民對幸福生活的夢想逐漸破滅,通過“起家”敘事,可以激發農民的傳統夢想,讓不愿意生產的人回歸生產,這是“人民意識”形成的前提。在此背景下,農耕文化中的安分守己、吃苦耐勞等美德,成為“人情”說教的重要內容。

四、新秧歌劇中的隱性結構

雖然“二流子改造”中的秧歌劇大量借鑒了“人情”說教的方式,但在現實生活中,它并不是“二流子”得以發生轉變的根本因素,此后的具體改造措施才是關鍵。對“二流子”的直接警示和示范,成為此類秧歌劇的隱性結構。

王式廓《改造二流子》木刻 1947

相對于民間大戲,秧歌劇形式簡短,在“人情”說教的環節很難充分展開,很多時候顯得缺少耐心,訴說的“利害”常常包含可能的懲戒措施,具有警示意義。《劉二起家》中說到“手上捆了個白繩繩,頭上戴了個白紙帽,胸前掛了個白布條”[30],這是邊區規訓“二流子”常用的懲罰措施,具體做法在各地略有不同:有的讓“二流子”參加勞動英雄大會,讓他們和勞動英雄坐在一起,用英雄的事跡感化他們;有的讓掛白條的“二流子”低頭立在英雄身旁,以顯著的對照形成社會教育;有的首先進行勞動英雄的獎勵大會,接下來進行“二流子”的斗爭會[31]。《鐘萬財起家》中提到鐘萬財“帶二流子牌牌”,“參加二流子生產隊,天天給人家挖茅坑,羞人得很”,也是邊區對“二流子”的懲罰措施之一。實際情形可能比劇中更嚴厲,在很多地區,“二流子”的家門上和身上會被加上標志,只有真正參加生產之后才被準許摘去[32]。“二流子生產隊”是改造中的強制手段,做法是將“二流子”集中起來,強制糾正各種不良習氣并使其參與生產[33]。除上述例子外,秧歌劇中提到的懲戒措施還包括經濟封鎖、親人監督、行政拘押等。值得注意的是,邊區在“二流子改造”中采取的系列懲戒措施,沒有全部直接出現在相關秧歌劇文本中,而是以主人公轉述的方式,作為說教中的警醒,成為整個文本隱含的潛臺詞。這種處理方式說明,邊區政權在開展“二流子改造”運動時無意瓦解鄉村社會的自身結構,而是要通過鄉村社會組織的重塑,實現鄉村生活與革命生活的無縫對接,這種意圖也體現在文本的結構當中。

“二流子改造”主題的秧歌劇常常采用兩種結構模式:一種是“檢討”模式,通過主人公自述,講述轉變前后的表現和境遇,比如《鐘萬財起家》;另一種是“捧逗”模式,即通過誤會或沖突,使改造者和被改造者形成類似相聲中的捧逗效果,如《兄妹開荒》。這兩種結構模式,有時是劇作的整體結構,有時只是一個場景。它們成為此類秧歌劇慣用的結構方式,有藝術和現實雙重根源。從藝術的角度來看,通過捧逗方式形成嬉戲效果,是民間小戲慣用的手法;從現實的角度來看,反映“二流子改造”的劇作,當然需要以改造成功的二流子為主角,其中便包含了“檢討”的內涵。此外,在“二流子改造”運動中,這兩種結構模式還起到了工作示范和生活示范的作用。

檢討模式很好地示范了二流子改造的工作方式和細節。邊區“二流子改造”運動在開展過程中,已經形成較為成熟的工作方式和流程,秧歌劇的意義是通過對“二流子”心態的刻畫和幫扶人形象的樹立,更生動地演示出這種工作方式的原理和細節。在此類秧歌劇中,《鐘萬財起家》對“二流子”的心態刻畫最為細致。轉變之前的鐘萬財生活窘迫,在改造運動中惶惶不可終日;走上轉變之路后,他雖因“二流子”痼疾遭遇重重困難,但經過反復的思想斗爭,終于轉變成功。這些細節對于想轉變而未能轉變的“二流子”是個鼓勵,讓他們看到轉變的希望。同時,它也可以提醒改造人員注意工作的細節,譬如在轉變初期應注意激勵和教導,在改造過程中需要監督和幫扶。

《鐘萬財起家》還有意介紹了村主任楊成福的情況,在劇中他兼具鄉村“長老”和邊區基層干部的角色,是鐘萬財的幫扶人。村主任出場時進行了自我介紹:“我老漢今年四十滿,村長當了七八年,訓練自衛軍,加緊鋤漢奸,征公糧、優抗屬,樣樣工作積極干。”[34]從中可見,作為鄉村社會的“長老”,他的條件并不完全吻合,且不說剛滿四十卻自稱“老漢”(或許有地方風俗的緣故),他也沒有宗法制度下的相應資歷。他能夠成為長老式的人物,最重要的資本是革命經歷,即始終緊跟邊區政府的步伐。這種新式的鄉村“長老”形成了獨具特色的工作方式和語言特征,面對鐘萬財,他時而家長里短,時而曉以大義,時而正言厲色,但態度、語言的轉化能夠坦誠自然,不失為鄉村干部工作的典范。

談《鐘萬才起家》創作的文章《鐘萬財起家的創作經過》

捧逗模式能夠很好地示范在邊區群眾運動中如何建立新型家庭關系。在秧歌劇中,捧逗的雙方常常是兄妹、夫妻、妯娌、姑嫂等,他們在日常生活中地位平等,因此非常適合用來制造喜劇效果。在舊戲里,捧逗的內容多為家庭沖突,通過對日常生活的戲仿,在歡娛中強化家庭、親情觀念。在新秧歌劇中,捧逗模式雖然也輕松活潑,但倡導的似乎并非傳統家庭觀念,而是一種新型家庭關系。以《兄妹開荒》為例,兄妹之間的拌嘴由哥哥有意制造的誤會引發,因此觀眾的總體感受是輕松愉快的,但在情感上,妹妹對哥哥的偷懶表現出發自內心的抵觸。由此,一種新型家庭關系建立起來:兄妹之間既有親情聯系,也是革命同志,且后者高于前者。在《鐘萬財起家》中,鐘妻在鐘萬財轉變前對其行為百般縱容,在轉變中也不嚴格監督,這本是正常家庭的常態,但在劇中卻是“二流子改造”的阻力。鐘萬財轉變之后,對妻子為了自家生產而降低公糧標準的做法進行批評,這恰恰屬于革命需要的新型家庭關系。在這些方面,新秧歌劇也起到了很好的示范作用。

綜上所述,新秧歌劇的隱性結構可以理解為戲劇空間與現實空間的交接點,它體現在角色設置、人物語言和情節設置等多個方面,兼具工作指導和政治威懾的功能,在演出過程中可以與特定對象形成多層次的交流。比如將懲戒政策放在主人公的語言中,可以讓“二流子”瞬間從娛樂體驗中抽離出來,從而形成強烈的震懾效果。再比如,當幫扶人在劇中開展工作時,他們的工作方式和語言模式既是對基層干部的模仿,又是一種凝煉和提升,從而形成全邊區針對“二流子”的話語模式。在捧逗模式中,雙方其實是在演示針對“二流子”錯誤思想的應對方式,這在一定程度上塑造了邊區群眾對于“二流子”的認識。這樣的戲劇效果,讓秧歌劇成為“二流子改造”運動的有力武器。隱性結構的“隱”,在于它只有與具體社會工作結合在一起時,才能充分發揮作用,否則就會消失在戲劇營造的整體氛圍之中。邊區秧歌劇在初步取得成效之后,曾被安排到邊區之外的地區交流演出,新中國成立后又屢次走出國門。與邊區的具體工作脫離之后,它所形成的戲劇效果也發生了變化,隱性結構隨之消失。

結語:新秧歌劇創演的“運動”經驗

從“二流子改造”運動看新秧歌劇創演,可以看到延安時期新秧歌運動的多樣背景,以及藝術創作中的隱秘之處。

作為延安文藝座談會召開后具有標識性的事件,新秧歌運動自然是“文藝為工農兵服務”精神的落實,它通過“運動”讓知識分子、作家轉變思想觀念,同時開拓出“工農兵文藝”的新樣態。然而,如果從“二流子改造”運動開展的情形看,“文藝為工農兵服務”不僅是文藝界的整風運動,也是群眾思想教育工作必不可少的環節。新秧歌運動的“新”,更重要的是在于創造一種群眾文化生活的新生態,以實現“人民的意識的改造”,這個過程需要專業文藝工作者和群眾共同參與,且必須以“運動”的方式進行。具體到新秧歌改造的細節,如角色、隊形、音樂、舞蹈、服裝等多方面的改變,則主要體現為群眾文化環境的重新建構,通過秧歌劇中象征性符號的改變,為群眾文化生活提供新的可能。

新秧歌運動中的秧歌劇創演,在與“二流子改造”工作相結合時,超越了“文藝”的范疇。它不僅是群眾教育和娛樂的藝術形式,也兼具工作示范和現實威懾的“儀式”特征,從而與根據地政治文化深度結合。只有在根據地語境中,它的戲劇效果才能被全部釋放出來。

客觀上說,新秧歌運動的秧歌改造和秧歌劇創演,并沒有探索出成熟的“工農兵藝術”形態,但為延安文藝的后續發展提供了諸多可能。被改造的“新秧歌”很難在短時期內完全取代“舊秧歌”并徹底改變根據地的群眾文化環境,甚至在很長時間內,其創作都需要專業文藝工作者的指導,但它提供了群眾文藝的新形態。這個形態的意義,是文藝活動和革命工作的高度結合,群眾參與這種新的文藝活動,進而參與到革命工作當中。這種藝術經驗在之后的“窮人樂”戲劇運動中走向成熟,因為戲劇創演的門檻降低,群眾可以更加便利地參與戲劇活動,進而為土地改革和“翻身”運動起到宣傳、動員和推動的效果。而專業藝術工作者通過汲取新秧歌改造的藝術經驗,為民族“新歌劇”的創演奠定了基礎。秧歌中的象征符號雖然很難被群眾接受,但可以成為藝術家進行革命文藝創造的重要資源。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號