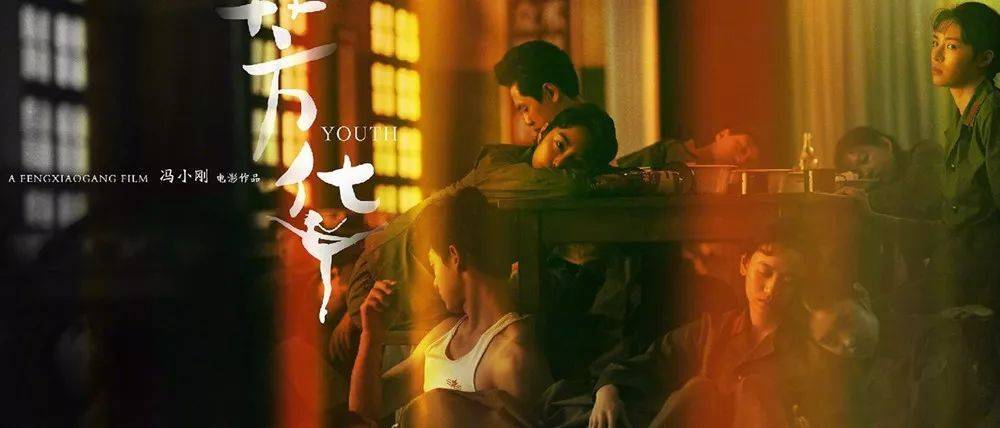

芳華那個激蕩中的平凡歲月

編者按:劉峰是個善良的暖男,卻并不是雷鋒;助人為樂也并不等于集體主義精神。充滿各種紅色文化經典符號的影片,卻講述了一個“小時代” 的青春故事。歲月靜好的懷舊故事,是55后今天令人遺憾的藝術表述。

《芳華》,與其說是歷史敘事,不如說是歷史解構,是馮小剛、嚴歌苓合作的一部55后版《致青春》。無論是浩浩蕩蕩的文化大革命場景,還是驚心動魄的流血戰場鏡頭,或是讓人各奔東西的大裁軍,都不過是給小人物情感一個表達的舞臺。人在歷史中,時代作用于人,人卻與時代無關,都不過是一介漂浮的芳華罷了。

但吊詭的是,這批唱著“一條大河”、“英雄贊歌”和“我們是共產主義接班人”長大的人,從小被教育要承擔歷史責任、創造新時代的人,卻用“芳華”這個柔美的詞來回憶自己美麗的青春。真不知道是歷史鑄就了這樣一群人,還是這個心靈雞湯式的小時代,已經重新書寫了歷史。

樂于助人≠雷鋒

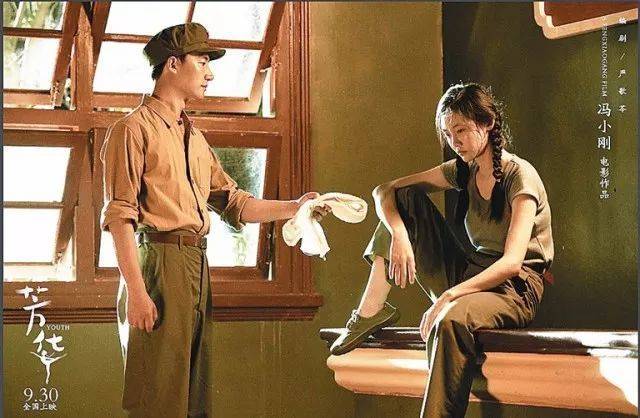

電影以文工團為背景,講述了幾個人物的生命故事。男主劉峰是個樂于助人的“活雷鋒”,在所有人都嫌棄女主何小萍時,他主動予以其幫助,陪她練舞;把學習提干的機會讓與他人;吃破餃子、做沙發送人……但他卻因為對心儀女孩林丁丁的一次“觸摸事件”,幾乎被整個隊伍唾棄,下放至伐木連,而后在戰場上負傷,最后只剩下何小萍的不離不棄。他的人生命運,因從“活雷鋒”稱號的神壇被趕下而徹底改變。

“活雷鋒”這一稱謂帶有鮮明的革命時代烙印,但電影中一句旁白 “一個始終不被善待的人,最能識別善良,也最珍惜善良”,既表明了何小萍對劉峰的態度,也是創作者對“雷鋒精神”的理解:革命烙印被簡化成了善良屬性。

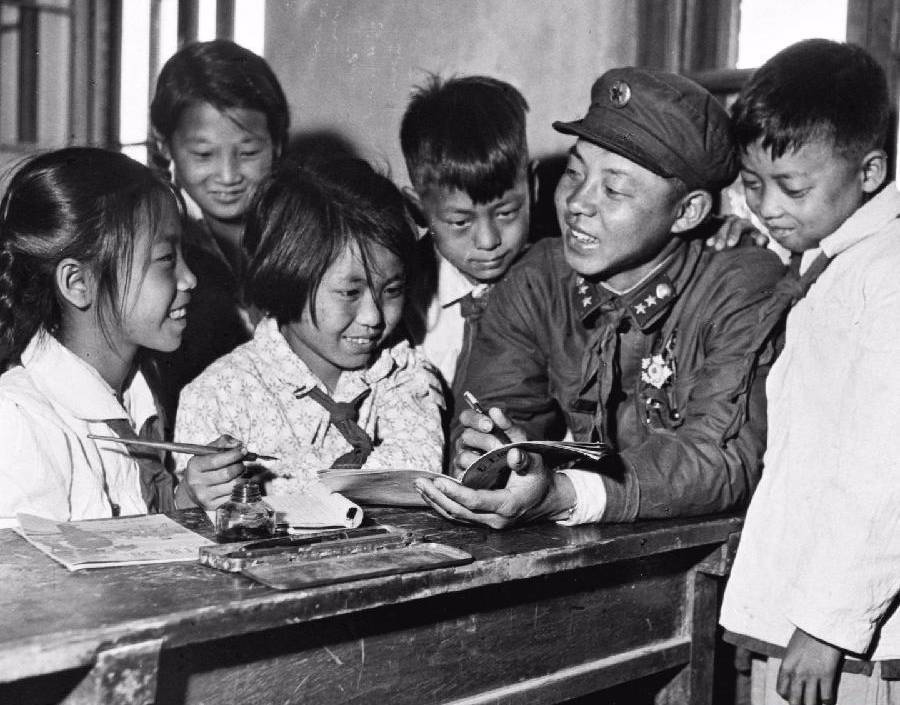

“雷鋒精神”這一“過時概念”,最明義通俗的表達是《雷鋒日記》中的一句話:

對待同志要像春天般的溫暖,

對待工作要像夏天一樣的火熱,

對待個人主義要像秋風掃落葉一樣,

對待敵人要像嚴冬一樣殘酷無情。

可以看出雷鋒對同事、事業和發展中的問題的理解,絕不只是“做做好事”這么簡單。《雷鋒日記》中就寫過這樣一件事:

今天,戰友XXX在隊列當中稀稀拉拉,九班長看見后就發了火,好頓批評,可是XXX同志置之不理。下操后,XXX同志說:“九班長態度粗暴,我懶得聽他的。”

這件事引起了很多人的議論。有人說:“九班長的脾氣不好,有事愛發火,他的心可是好的。”我認為這種說法不夠正確。毛主席說過:“真正的好心,必須顧及效果”。抱著好心而又好對同志發脾氣的人,常常是效果不好。既然效果不好,這好心又表現在哪里呢?這好心給革命、給同志又帶來了什么好處呢?

這件事,我認為九班長應該對XXX同志進行耐心說服教育才對,在列隊中對XXX發態度,達不到教育目的。我們都是階級兄弟,應該互相幫助,共同進步。

(《雷鋒日記》1961年7月2日)

積極幫助同志,在雷鋒那里并不只是有困難時幫幫忙,還有著幫助同志克服缺點和問題,共同進步,甚至還提醒自己要注意工作方法,避免情緒。這一促進他人共同進步的方式也曾給雷鋒遭來冷言冷語,說是“班里出了個馬列主義者”,這些都不免給他帶來消沉情緒,之后在與指導員的談心提出并克服(《雷鋒同志在部隊的成長——匯報提綱》1963)。

從這里可以看出雷鋒與劉峰的很大不同:雷鋒的樂于助人并不是,或并不僅是出于人性的善良,更是他將從自己童年經歷中蓄積的階級情感,投身到革命事業中。他要求自己為人民服務,對同志“春天般的溫暖”,也幫助同志克服困難和缺點共同進步,對于自己和同志的個人主義情緒,都如“秋風掃落葉”。

但劉峰卻只是源于善良,是“對別人好,我自己也開心”的心態。這不是“雷鋒精神”,倒更像當下流行的“中央空調”般的“暖男”。但這種溫暖卻是無力的,最典型的是,劉峰明知道何小萍遭到了其他人無厘頭的欺負,卻不吱一聲,不提出批評,只知道默默地陪她練舞,這根本無法真正幫助何小萍,也對團結進步沒有半點好處,不過是進一步提升了自己在何小萍心中的溫暖形象罷了。

影片想要用一個“人格化”的劉峰去解構雷鋒,卻暴露出其對雷鋒精神理解的片面與淺薄。但這種片面和淺薄,不正是與當下的時代相契合嗎?友愛同志、共同進步、為人民服務,被簡單包裝成了“贈人玫瑰手留余香”、“人人都獻出一點愛世界將變成美好的人間”,再迫不及待地把這一理解套在雷鋒身上,急于將其趕下神壇。但別忘了,《雷鋒日記》中的雷鋒從來都不是神,是個有血有肉有情緒有思考的人,更是一名對自己提出很高要求戰士。

服從組織命令≠集體精神

隨著劉峰被下放至伐木連,何小萍對集體精神的理想與追求也隨之消散。她開始消極應付組織里的任何任務。在高原慰問騎兵連的演出中,她為了拒絕重要任務,故意裝病,偷偷掉包了溫度計。但當政委得知真相,不僅沒有主動去關心何如此做的原因,放棄作為政委最基本的思想工作,直接采取了將計就計的辦法,將何小萍架到模范的位置逼其承擔演出任務。可以想見,這場舞蹈后,何小萍完全可以重新燃起對這個集體的一點希望,但政委又毫無解釋地宣布了對她的放逐。整部影片,對集體的描述就僅僅是:文工團里大家工作和生活在一起、劉峰等人的溫暖幫助,以及隊長、政委等領導權威。

不少人借此反思了集體主義——在集體中壓抑了個體自由與情感,依靠著空洞的口號與神化的人物勉強結合了起來。一旦空洞的精神寄托崩塌(毛主席逝世),或是將一些重要人物趕下神壇(“活雷鋒”劉峰因“觸摸事件”被下放),這種集體精神就蕩然無存,個體解放與自由就隨之到來。

但這一號稱集體主義的敘事本身就背離了集體精神,不過是集體中的個體敘事。一個對比是,《紅色娘子軍》是《芳華》所述年代的文藝作品,其中一個重要場景是,吳瓊花因為復仇心切,違抗組織命令,開槍打傷了南霸天,破壞了戰斗部署。組織上對吳瓊花進行了處分,支部書記洪常青隨即對其進行了批評教育,告訴她應該克服個人狹隘的復仇觀念,樹立消滅封建剝削制度、解放全中國的理想,因為“無產階級只有解放了全人類才能解放自己”(在最近的翻拍中,這段被簡單刪改成了“違反了組織紀律”)。在洪常青的一次次教導下,吳瓊花逐漸成長為成熟的敢于為集體犧牲的無產階級戰士。

《紅色娘子軍》中洪常青與《芳華》中的政委,在相似位置上,呈現出完全不同的兩種狀態,也表現了兩種對集體的理解:是集體中相互幫助,正視并克服個人的問題和困難,認清共同的敵人,促進思想精神和行動上共同進步;還是或以威權打壓,或以巧妙方法避免觸碰個人問題,只空頭談一個虛化的“集體”,最后被套上個“忽視、壓制集體中的個人情感”的帽子。

顯然,后者是影片(當然也是當下大多數人)對集體的理解。

正因為影片所述的這種集體精神是如此經不起深究,文工團解散,集體合唱《駝鈴》的場景,就被不少人認為是影片的敗筆——大家明明心中早已各有所歸,卻表現出一副戀戀不舍的樣子,而對于分別悲情的演繹,更是浮夸不已,大寫尷尬。各個人物告別的不是集體,而只是自己的一段人生經歷。同樣,片中生硬的集體書寫,也根本不是集體精神,更不用說集體主義了。

敢于犧牲≠英雄

對戰爭的描寫可以說是影片的亮點:1979年,戰爭爆發(然而片中沒有說明是哪場戰爭,根據歷史,可以知道是1979年中越邊境戰爭),劉峰到前線作戰,何小萍也到了前線醫療點搶救傷病。

其中一場六分鐘槍戰,刀光火影,血肉模糊,堪比美國大片《拯救大兵》。卻始終看不到敵人是誰。在這場戰斗中,劉峰勇敢沖鋒、不怕犧牲,甚至渴望犧牲。旁白里說:

因為只有犧牲,他才能成為真正的英雄。

只有成為真英雄,他才會被寫進歌里傳頌。

只有被寫進歌里,林丁丁在每次唱響英雄曲目時,才會想起他。

此時,《英雄贊歌》想起,似乎在懷念一個“烽煙滾滾唱英雄”的英雄。但這樣的劇情,明明想讓大家聽的是《我的歌聲里》……

最后,沒有犧牲的何小萍在被授予英雄稱號后瘋了,醫生用“凍久了的大白菜一放進屋就容易爛”輕易地解釋了過去;一心想犧牲成為英雄的劉峰卻只是失去了一只手臂,在之后市場經濟的歲月里艱難維生。一切似乎充滿了諷刺。

《英雄贊歌》出自電影《英雄兒女》,講的是抗美援朝時期,王芳的哥哥王成在一次戰役中犧牲,她長歌當哭,就想以歌唱的方式緬懷與寄托自己對哥哥的紀念和崇拜。而后王芳才知,王成并非自己的親生哥哥,在戰火硝煙中她與自己生父相認,卻絲毫沒有動搖對哥哥的感情。

與1979年的對越戰爭的性質不盡相同,抗美援朝是反抗帝國主義的人民戰爭。這一點我們可以姑且不談,當王成舉起炮筒沖向敵軍堡壘時,念的是為了勝利,為了人民。本身是與劉峰一心想求一死,成為英雄被心愛的姑娘傳唱的想法有著本質的不同。于是影片中,《英雄贊歌》內核完全變了,變為對個人純粹的抒情。但英雄本就不是一兩個人,在那些頌歌里唱的也是為了人民事業不怕犧牲的革命精神,而這個實質,被逐漸忽略了。英雄也蛻變成了西方式的個人英雄主義,不是每個人都能成為那一兩個人的,那么其余人的犧牲,就是無謂了。(歪個樓,按照時代背景,此時應吟唱的,應該是《血染的風采》,這就不知是不是導演的疏忽了。)

大時代的青春≠小時代的芳華

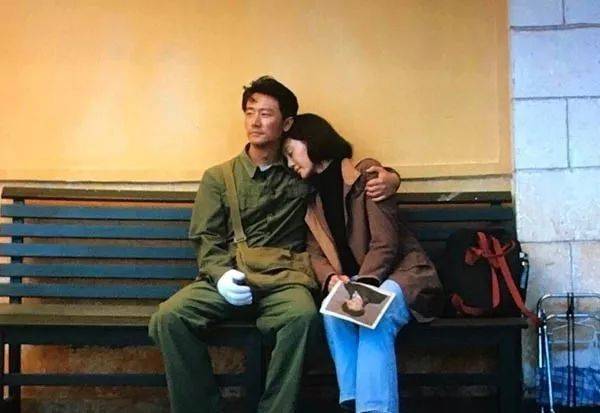

最終,影片尾聲,那些曾經浩浩蕩蕩的時代退去,“活雷鋒”劉峰在只能出賣體力勞動勉強維生,甚至不惜向城管送煙“通融”;高干子弟搞起了房地產生意,隨身帶的錢比劉峰三個月收入都多;何小萍精神病康復,最后和劉峰過著“友達以上戀人未滿”的生活,用影片里的話說:

“我不禁想到,一代人的芳華已逝,面目全非,雖然他們談笑如故,可不難看出歲月給每個人帶來的改變。倒是劉峰和小萍顯得更為知足,話雖不多,卻待人溫和。原諒不愿讓你們看到我們老去的樣子,就讓熒幕,留住我們的芬芳的年華吧。”

美麗、知足、溫和,這一系列的形容詞,充滿著歲月靜好的想象,整部影片的懷舊氛圍也無異于此。無論是跳躍的大長腿、歡快的游泳池對時代想象的突破,還是沂蒙小調、草原女民兵這些經典舞蹈片段,美麗的場景、懷舊的濾鏡下,我們看到的不過是把如今小時代的個人情感,套上了革命年代的外衣來呈現。整個影片的主線是不同幾個人物的個體命運:思念家庭、追求時尚、戀愛、單相思、尋找情感寄托……卻唯獨沒有看到時代精神在人物身上的體現,更沒有看到人物在時代里的作用與力量。

這些并沒有超出當下大多數校園青春片的主旋律。

但同樣是青春描寫,真正坐落于《芳華》所述年代的作品,《青春之歌》《我們村里的年輕人》《冰山上的來客》等等,青年人的婚戀與情感,都承載著時代責任,他們不僅被時代所塑造,也在用自己的努力改變時代。他們心里的不僅僅是自己心路歷程的小時代,更是要為之奮斗的大時代。

電影《青春之歌》拍攝于1959年,講述對命運悲苦企圖自殺的女大學生林道靜,在新派學生余永澤的開導下重獲新生,又在共產黨人盧嘉川的啟發下投身革命事業,參與“12·9”愛國運動的故事

這部影片最為吊詭的是,難以想象經歷了想象中的大時代的55后,已經開始以小時代的筆法,用這樣一個制作精良、票房喜人的鴻篇巨制,去描寫那段歷史了。都說這是一部要帶著長輩去看的電影,我卻不敢。姥姥曾是一名鋼鐵工人,帶著技術隊里的一群男技工取得了一次又一次的煉鋼煉鐵的技術突破,當了多次“三八紅旗手”。我想,如果有人僅僅用“芳華”形容她那如戰斗般的歲月,她會拍案而起吧。

作者:盧布

編輯:耄耋

美編:黃山

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號