原標題:美式當代藝術投機已是強弩之末,中國人勿當接盤“沖頭”

對于藝術的標準,中國人是跟在美國后面人云亦云,還是堅持自己的標準?結合北京民生現代美術館的開館大展,學者河清專程赴京觀展并撰“告中國民生銀行書”投寄澎湃新聞(www.thepaper.cn),就其辦館思路與當代藝術現狀提出個人看法。他認為這事關中國的文化主權和審美主權。

當下,國際市場已經捧炒了一大批西方和中國的“當代藝術家”,價位虛高。但這樣的當代藝術金融投機,其實已呈強弩之末之勢。所以一些國際掮客來忽悠中國人的錢,繼續推行美國式“當代藝術”。但投機泡沫終究是要破滅的,洋蔥頭終究還是洋蔥頭,成不了“藝術品”。

北京民生現代美術館

前些天,貴行出資的北京民生現代美術館開館。貴行已經有兩家現代美術館,這是第三家了。雖說是現代美術館,但據有關介紹,貴行經營的是“當代藝術”。

于是一個根本性要弄清楚的問題是,什么是“當代藝術”?

本人1985年考入浙江美術學院(今中國美院)西方美術史碩士研究生,后去巴黎留學生活過10余年,自信對什么是“當代藝術”還比較清楚。在我看來,這個所謂的“當代藝術”,大部分不是藝術。至少其主要形式,把日常物品直接拿來陳列“裝置”,不能算藝術。

2010年9月9日,法國巴黎,村上隆凡爾賽宮“Oval Buddha Gold”個人作品回顧展。 東方IC 資料

具體理由,容我慢慢道來。

首先,貴行本意是要搞美術館,殊不知,美術這個概念已經不幸逝世很久了。如今都已改名叫藝術或視覺藝術……在當今西方,“藝術”早已不談美了。你們可以去問那些專家,他們也一定會告訴你們,“當代藝術”不追求美。所以,貴行對外掛牌“美術館”,委實名不符實。

“當代藝術”從理論上講,是追求“新”,所謂“新之崇拜”。為了求新,便有各種各樣追求怪異、怪誕、荒誕、血腥等極端。在西方,有女人用刀片割自己的臉,割自己的肚皮,把釘子扎入自己的手臂,有人當眾手淫,有人以頭撞墻,有人把腦袋浸入臉盆水中嗆得死去活來,有人搬起石頭砸自己的腳等等。在中國,有“當代藝術家”切開自己的背,種上青草,有吃食死嬰等等……驚世駭俗,不勝枚舉。所以說,“當代藝術”求新不求美,常常怪力亂神。

那么,這個“當代藝術”究竟是什么樣的前世今生?

(一)

本人10年前出過一本書即認為“當代藝術”其實是一種美國在二戰以后向全世界推廣的“美國式藝術”。它首先顛覆了歐洲法國的“美術”,強行把西方藝術之都從巴黎遷到紐約,由此奪得西方藝術主導權,與蘇聯進行文化冷戰。

這種美國式藝術,所謂“當代藝術”,其主要形式是1960年代興起的實物裝置(波普)、行為、概念,后來加上影像……這樣定義“當代藝術”,不是本人隨意個人所為,而是西方幾位最權威的“當代藝術”理論家是如此定義。

于是可以發現:第一,“當代藝術”不是指當代所有的藝術現象,而是僅指其中一小部分、某一種類的“藝術”,即實物裝置、行為、觀念、影像……它套著時代這個大帽子,但不是時代概念,而是種類概念。也就是說,“當代藝術”與當代無關,僅僅專指美國倡導的那一類“藝術”。

第二,“當代藝術”不包括繪畫和雕塑,即不包括美術,實際上是“反美術”的。歷史事實表明,“當代藝術”后來以“裝置”取代了繪畫,以所謂“公共藝術”取代了雕塑,最終消解了美術。

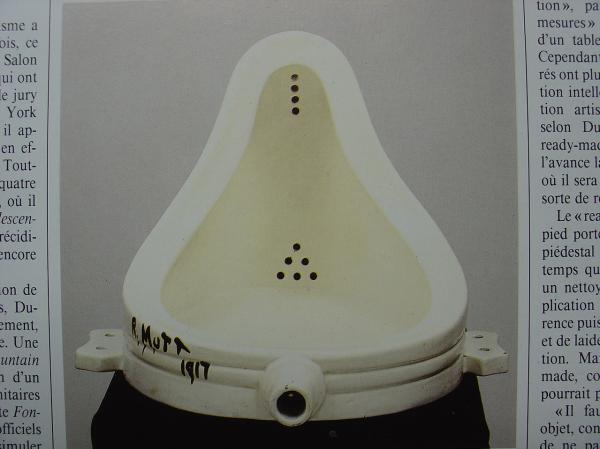

中國有詩圣杜甫,書圣王羲之,畫圣吳道子。那么這個美國弄出來的“當代藝術”,圣人是誰呢?他是一個名叫杜尚的法國混混。此人逃避一戰兵役來到紐約,1917年送一個小便池去參加某展覽,未獲通過,最后并未展成。本來,這個惡作劇早已被歷史遺忘。但二戰以后,美國為了顛覆歐洲的美術,硬是把杜尚從歷史遺忘的黑暗中拉出來,捧上了神壇,因為杜尚把日常物品(小便池)點化為“藝術”。

在杜尚的樣板下,美國推出了一種所謂“波普藝術”——Pop Art,把日常實物“裝置”一下,就成了“藝術”。這里的Pop,是popular,一般譯為“流行的”,其實是“大眾的”,最準確應譯為“流俗的”。這種“流俗藝術”,讓藝術與生活沒有區別:日常生活就是藝術。

兩位西方“當代藝術”名人就是這樣說。德國人博伊斯說:“人人都是藝術家”;美國波普教父沃霍爾說:“隨便什么物品都可以是藝術品”。1964年,沃霍爾指著地上一堆西紅柿湯料的箱子說:“這就是藝術品”,于是這些箱子就成了價格驚人的“藝術品”。從此,藝術變成一個指認和命名日常物品的活動。

正因為藝術品與日常物品沒有區別,經常發生在“當代藝術”展中,保潔工人把“藝術品”當垃圾清除掉,或觀眾失誤搞壞了“藝術品”。最近某藝術微信號也在搞猜謎,讓讀者去區別兩個家用水池、兩個花盆、兩堆垃圾(“堆積物”),其中哪一件是“藝術品”?

這難道不是一種公然的指鹿為馬?一種點石成金的現代巫術。

正是在這種指鹿為馬的邏輯下,一些市井俗人,工人、保安、花匠、證券經紀人、無業游民……搖身一變成了國際著名“藝術家”。那位美國保安用白顏料涂抹的“白色繪畫”,前些時聽說要拍賣1億多元人民幣。那位法國花匠把小花盆放大,涂點金色顏料,被作為法國頂級藝術品供人膜拜。那位“自學成材”的意大利人曼佐尼,用自己大便制作了90盒《藝術家之屎》的罐頭,以黃金價出售,一罐難求……

人們可以看到,美國人把本來不是藝術的東西,命名為“藝術”。

“當代藝術”既然可以點石成金,于是成為最理想的金融投機物品,形同暴利回報的股票。英國人赫斯特的一個藥柜子,從最初的十幾萬英鎊,十多年間來回數次大西洋,被炒到1000多萬美元。曼佐尼的大便罐頭,近年已拍賣到100多萬元人民幣。為確立美國的藝術霸權,美國的抽象表現主義繪畫被西方金融市場炒成全世界最貴的繪畫。波洛克滴灑顏料的抽象畫《作品5號》,前些年被拍出1.4億美元!羅斯科的抽象畫,也動輒數千萬美元一件。

波洛克滴灑顏料的抽象畫《作品5號》

“當代藝術”把藝術等同于生活,似乎人人皆藝術家,物物皆藝術品,但實際上是受操控的。全世界大約有30-50位大畫商、畫廊老板、大博物館館長和大藝術批評家,他們控制了誰可以是藝術家,何物可以被命名為“藝術品”,形成一個所謂“三M黨”(市場、博物館和媒體)。就是說,“當代藝術”的命名權控制權,完全掌控在西方人手里。這就決定了,中國的“當代藝術”完全依附于西方“當代藝術”。中國人要成為“當代藝術家”,必須要得到西方“三M黨”的認可。

“當代藝術”還具有明顯的政治性。“當代藝術”由美國主導,本來就有文化冷戰的背景,非常講政治。當年美國資助蘇聯“政治波普”,鼓動蘇聯“當代藝術家”丑化蘇聯領袖,諷刺蘇聯政治體制,為蘇聯的崩潰立下汗馬功勞。近年一位中國畫家張曉剛的畫作《最后的晚餐》在香港拍出1.6億港元,少先隊員戴著面具,手上沾滿猩紅的西瓜瓤(鮮血淋淋),具有明顯的政治諷喻涵義。此畫拍出高價完全不是因為其藝術價值,而僅僅是由于其政治價值。

“當代藝術”是一個受美國主導的“國際”,勢力非常強大,1979年以后,尤其是1985年所謂“85新潮”之后,這個國際又把“當代藝術”推向了中國……

(二)

需要補充的是,美國人在戰后1940-1950年代,最早推出的是“抽象表現主義”抽象繪畫。英國學者桑德斯寫的《文化冷戰與中央情報局》,揭露中央情報局是“抽象表現主義”的主創者,將其作為“冷戰的武器”,推向歐洲和全世界,與蘇聯抗衡:寫實繪畫代表“極權”,抽象繪畫代表自由世界。

但抽象繪畫畢竟還是畫,跟歐洲人比試繪畫,美國人遠不是對手。于是美國在1960年代推出“波普”實物裝置,宣稱超越繪畫。還經常有理論家出來宣告“繪畫已經死亡”……

應該說,西方“現代繪畫”擺脫了古典繪畫的嚴格寫實,擴大了繪畫表現力,完全應該肯定。抽象繪畫也是有一小部分可觀可賞。比如,我很欣賞的法國華裔畫家趙無極的抽象繪畫,就有格調,有中國畫的神韻。中國人能欣賞大理石紋樣,欣賞假山,更不要說書法了,說明中國人自古就能欣賞抽象的形式趣味。但是,抽象繪畫由于沒有具體物象參照,是極其困難達到形式的豐富性,或豐富的“肌理效果”。所以,好的抽象畫非常難畫,非常稀罕。而大量的抽象畫,要么空洞單調,要么走向裝飾或幾何圖案,要么亂涂亂抹,毫無價值。

由于抽象繪畫有“冷戰武器”的歷史背景,中國的所謂“當代藝術”,也包括了抽象繪畫,還包括一些影射政治體制、追求怪異的寫實繪畫,所以中國“當代藝術”的說法比西方寬泛。

國際勢力在當今中國推廣抽象繪畫,與當年歐洲情形極其相似。但恕我直言,當今中國那些“著名”抽象畫,大部分都是故弄玄虛、毫無價值的垃圾。包括那位作品動輒千百萬元計件的W先生,他的人品、文章和早期油畫都很好,但他的彩墨抽象畫,多用粉紅粉綠,失之“輕佻的俗”,至多算漂亮,沒有什么藝術價值。

抽象繪畫本無主題內容,是純粹訴諸眼睛的“視覺藝術”。因此我們每個人都可以自信地憑自己的眼睛來評判。

“當代藝術”那些裝置、行為、影像,經常聲稱在表達“觀念”,生拉硬扯一些本來非藝術的社會學主題,如女性主義、環保、社會問題。其實,這只是做幌子,為了掩蓋本身藝術性的闕如,或“藝術的貧困”。說得好聽,是藝術達到了“哲學”層面,理念(概念)淹沒了形式,藝術消亡(黑格爾的三段論,美國人丹托也宣稱“藝術史終結”)。但那些“當代”作品所宣稱的觀念,常常牽強附會,似是而非。有些故作批判性,自身并無多少深刻思考,不如說是投機。

草間彌生兒童色作品

所謂“行為藝術”,常常只是日常游戲,或不知所云的即興表演,甚至自虐自殘,不能算藝術。但“影像藝術”——攝影和錄像,本身確實是藝術。本來可以明確歸為攝影藝術和電影(動畫)藝術,完全不必歸入“當代藝術”。之所以影像被拉入“當代藝術”,其實為了是打壓、削弱乃至取代繪畫。不過,當代影像中,有大量作品只是把雜亂、冗長的日常生活鏡頭,簡單組合在一起,也難以算藝術。

“公共藝術”擴大了原先“雕塑”的范圍,有些金屬和綜合材料制作的作品還有些觀賞性,但普遍地當代“公共藝術”顯得簡單、空洞和無趣。

(三)

再來看看這次貴行北京美術館的開館展。本人看了展覽后,發現大部分作品是日常實物裝置,影像也很多,繪畫最少,只是做陪襯。而繪畫作品中,也只有三四件還算不錯,一半以上很平庸,有些甚至很爛。一部分攝影和幾件錄像動畫還不錯,但大量記錄日常場景的影像作品,冗長而無聊。有幾部紀錄片長達一個多小時,似乎不應放在畫展上看。

展覽的絕大部分實物裝置作品,本人認為難當“藝術”之名。有件作品是把一個房間的沙發、床、廢紙簍等日常物品切割去一部分,然后“裝置”陳列(這件作品還獲得了這次展覽最牛X的“評委大獎”)。還有可以見到:一個大棋盤上面擺了兩副象棋,一面墻上貼兩橫排街牌號,一件家譜的陳列,一個墻上打的洞掉下一些紅磚粉,一臺玉米脫粒機,一本打開的詞典,一個廁所淋浴間一角,一個堆放寫字臺、椅子、五斗柜、熱水壺的墻角,墻上掛著一把燒水壺和兩把鐵鍬……展覽的三個單元之一“田野考察創作計劃”,做了點社會考察活動的記錄,也帶回來一些實物搞裝置。

當然,這些裝置都有說法,據說都表達觀念。但這樣直接陳列日常物品,即便觀念“政治正確”,若無藝術加工,終究讓人看了莫名其妙,無趣,假大空。舉例說,那兩長橫排街牌號的裝置,題為《一條街》。有趣嗎?我不覺得有趣,很無聊。還有個大圓玻璃罩,里面放一個裝著很小一粒東西的小盒子,題目叫《一粒砂》。就算暗示“一沙一世界”,原句的想象和詩意蕩然無存,極其無趣。

第二點我想說的是,這個展覽除了很少一部分繪畫和影像,基本上是跟風美國主導的“當代藝術”,是中國人制造的西方“當代藝術”,只代表當今中國很小一部分“藝術家”,而不能代表真正當代中國的藝術創作。展覽標舉的口號——“民間的力量”,似乎代表中國民間,但其實跟真正中國的民間社會毫無關系,與中國主體社會的審美趣味相去甚遠。這里展出的所謂“中國當代藝術”,背后所推動的,乃是“國際的力量”。

展覽的“征集單元”和“特邀單元”,所入選的人許多都是近三十年已經在國際上捧紅的“中國當代藝術”明星,或一些潛在有望在國際上走紅的人。入選展品也基本上是國際所認可和有望得到國際捧炒。除了很少一部分繪畫和影像,這些展品的欣賞觀眾主體,基本不在中國,不是中國人民,而是在國外,寄望于國際市場,是“專為國際而出口的外貿產品”(參閱拙著《藝術的陰謀》)。許多作品都打上英語或法語字幕,就是希望得到國際市場的認可。第三,展覽中有件題為《XX主義猜想》的作品,含有“……專制獨裁,民主自由萬歲”的標語、丑化政治領導人形象、改畫政治風波照片的內容。

杜尚的小便池

直接陳列“裝置”日常物品是不是藝術?這實際上是一個簡單、也是根本的關于“當代藝術”的問題——貴行認為杜尚的小便池是藝術品嗎?

其實,回答這個問題,也是回答“當代藝術”是不是藝術的問題。回答是,就是承認“當代藝術”是藝術。回答否,就是否認“當代藝術”是藝術。

這里涉及一個藝術的命名權或藝術主權的問題。定義何為藝術、何為非藝術,是一種權力。

美國人定義是藝術的,中國人是否也要跟著承認是藝術呢?中國人是否可以堅持自己對于藝術的標準?跟在美國人后邊人云亦云,不僅是喪失藝術主權,也喪失了一個人的基本常識判斷。我認為,中國人完全可以、而且應該有自己的藝術標準,理直氣壯地說:小便池不是藝術品。

對于中國人來說,藝術是一種風雅。一件藝術品,應當有雅趣,可以雅賞。雅與不雅,雅俗之辨,是中國對于藝術品評的最基本標準。換說成美術,則要表現美,愉悅性情,賞心悅目。更高要求的話,應該是陶冶性情,完善人格。所謂藝術家,總要有點藝,有點術吧,所謂“技術含量”。缺藝寡術,談何藝術?

中國繪畫理論家謝赫早就給我們留下一句箴言:“跡有巧拙,藝無古今。”藝術本來無需強調時代,所謂“現代”“當代”。藝術只有好壞之分,而無時代之別。好的藝術,是永恒的。所以,藝術應當有標準,有是非。

藝術和生活終究是有區別。幼兒式玩具和簡單玩意兒,終究不是藝術。如果我們神智還正常,把藝術作為一種雅術,那么,這些美國人命名出來的“當代藝術”,所謂“裝置藝術”“行為藝術”“概念藝術”……本來就不是藝術!

其實,西方有識之士也明確否定“當代藝術”。法國著名哲人波德里亞爾曾明確宣布:“當代藝術”“一錢不值”(nul)。英國學界名人羅杰•斯克魯頓(R. Scruton),去年底在BBC新聞雜志,也撰文激烈批評西方“當代藝術”是“撒謊和造假”,指控英國“當代藝術”巨星赫斯特用福爾馬林泡一條鯊魚是“騙局”,揭露“混入藝術界的偽君子和造假者,數不勝數,源源不絕……”。

(四)

去年中央召開文藝座談會,習近平明確表示:“不要搞奇奇怪怪的建筑”,批評大褲衩那樣的“現代建筑”。

批評“奇奇怪怪的建筑”,其實也是在批評中國的“奇奇怪怪的藝術”,本應引起中國倡導“當代藝術”的體制官員和專家的深思。遺憾的是,他們無所觸動。

“現代建筑”與“當代藝術”一樣,也是美國二戰以后在全世界推廣出來,是一種美國式建筑(參閱拙文《災難性的普利茲克獎》)。這種美國式“現代建筑”,宣稱“裝飾是一種罪惡”,拋棄裝飾,可以說是一種“反建筑”。

美式現代建筑在外形上也表現了一種幼兒式的簡單,如同幼兒搭積木——一塊豆腐(方盒子“楞形建筑”),幾塊積木(經常歪七斜八),一塊面團(非線性)。美國將這種“極簡主義”的楞形建筑,美其名曰“國際主義風格”,在全世界推廣。三十年來,在國際勢力的忽悠和中國“現代建筑師”的配合下,中華大地如今到處都是這種光禿禿、直楞楞的“現代建筑”。而中國自己的建筑風格,被貶稱為“傳統建筑”,遭到冷落和遺忘。

美國是“話語操縱”的高手。明明是日常物品,竟能命名為“當代藝術”;簡單至極的方盒子楞形建筑,被命名為“現代建筑”。它給這兩個與時代毫無關系的事物,賦予時代之名,占領話語制高點,推向全世界。

中國“當代藝術”界和“現代建筑”界,是兩塊被美國人深度洗腦、崇洋媚外者把持的重災區。習主席明確批評美國式“現代建筑”,讓人喜大普奔。

值得欣慰的是,中國建筑界已開始對美國式現代建筑有所反省。據說有百名建筑師炮轟建筑界“求大求洋求怪”,“千城一面”。據未經核實的傳聞,普利茲克獎得主、法國人努維爾設計的中國美術館新館,因為像一具棺材,而被上層擱置。如果傳聞屬實,那真可以說是中國建筑界奪回主權的標志性轉折,大快人心。

識時務者為俊杰。什么是當今世界和未來中國的大勢?

中央去年高調紀念孔子誕辰紀念活動,并呼吁重新認識中國文化,肯定中國的文化藝術精神。這一點是對百年中國文化自卑、文化自虐、文化自宮情結的空前反撥。隨著中國國力的不斷增長,中國主體社會的文化自信和文化自尊心正在不斷增強。中國真正的民間社會,對中國自己的文化藝術的肯定和熱愛,在持續不斷地升溫。

而與此同時,美國和西方正日益明顯地走向衰落。2008年金融危機之后,國際金融資本對“當代藝術”的炒作明顯趨于走低。

這就是當今世界和未來中國的大勢。貴行美術館應當看清大勢,去經營真正的美術,真正符合中國主體社會市場的美術作品。

國際市場已經捧炒了一大批西方和中國的“當代藝術家”,價位虛高。波洛克的一張抽象畫竟然賣到1.4億美元,不能不令人想起當年荷蘭郁金香投機:一個像洋蔥頭似的郁金香球莖,竟然炒到6700荷蘭盾,可以買下一棟阿姆斯特丹運河邊的豪宅。但投機泡沫終究還是破滅,洋蔥頭終究還是洋蔥頭。

這樣的“當代藝術”金融投機,其實已呈強弩之末之勢。所以一些國際掮客和買辦想到忽悠中國民間資本,用中國人的錢,來繼續推行美國式“當代藝術”。

忽然醒悟,國際勢力如今是要改變中國“當代藝術”歷來外銷的態勢,將其由出口轉為內銷。目標人群,應是中國那些完全不懂藝術、只迷信“專家”的民營企業家,一群我完全沒有貶義稱呼的“土豪”。我看到消息,一些人已經在忽悠浙江的企業家,組織“浙商藝術之旅”,來北京觀摩“當代藝術”!

貴行的主事們,請不要迷信那些“當代藝術”的國際掮客、買辦、“專家”和官方代理人。你們只需睜開眼睛,恢復常識。不要說自己不懂。對這些“當代藝術”,其實只需常識就可以評判。

非常歡迎開展一個民間大討論,把問題攤開來,讓大家來辯一辯小便池到底是不是藝術品。這里的實質問題,是要奪回中國的文化主權和審美主權。

日常物品終究不是藝術。這些東東甚至稱不上奇奇怪怪的“藝術”,只配叫奇奇怪怪的玩意兒,甚至不是玩意兒。

真心奉勸貴行不要被奇奇怪怪的玩意兒忽悠,應驗中國“人傻錢多”的咒語!(作者系浙大人文學院教授,巴黎第一大學藝術史博士)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號