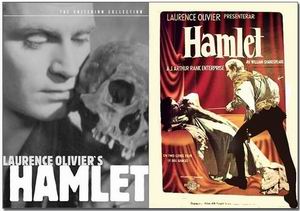

如果說,勞倫斯·奧利弗版的《哈姆雷特》仍是英國/歐洲文學正典對二十世紀中葉歷史情境的一次幽靈性的叩訪,那么蘇聯導演格里高利·柯靜采夫在一九六四年執導的《哈姆雷特》則更加折射出冷戰文化映照于對壘雙方的內在裂痕和彼此糾纏。影片不僅和奧利弗版的《王子復仇記》一樣是鴻篇巨制,而且是冷戰時代兩大陣營的莎劇改編的雙峰。可以說,它們共同標識著《哈姆雷特》乃至莎劇電影改編的高度,迄今為止,仍難以逾越。柯靜采夫的《哈姆雷特》作為一部蘇聯電影,在冷戰的又一輪對抗、緊張的氛圍中入圍威尼斯主競賽單元并贏得了評委會特別獎,三年后獲得金球獎最佳外語片提名,贏得了歐洲各國的多種獎項。關于這版《哈姆雷特》,人們經常引證的是英國電影學教授理查德·戴爾的評述:“荒謬的是,對莎劇改編最有力的兩部電影作品(柯靜采夫的《哈姆雷特》和《李爾王》)并不是在英國,而是在蘇聯誕生。”從今天的后見之明的角度看來,此間真正“荒謬”的,不僅是冷戰邏輯的信奉者自身的矛盾陷落,而且是歐洲經典在冷戰年代所扮演的遠非單純的文化角色,以及它所發揮的、不無怪誕的社會功能。

經歷了歐美世界“百年和平”,經歷了十九與二十世紀之交的“現代主義”文化沖擊之后,二十世紀兩場世界大戰帶來的全球災變,經歷著將人類一分為二的冷戰分立;分崩離析的世界現實,令歐洲經典—文藝復興到十九世紀的歐洲文化、文學、藝術,獲取了特定的象征位置,在漸次演化為“崇高客體”的同時,蛻變為“空洞的能指”,或曰再現重寫的界面。有趣的是,冷戰格局的形成,造成了全球性的政治、軍事、經濟的對抗,世界大戰,尤其是核戰爭的威脅,令全人類經歷著置身火山口上的、持續的危機情勢。也正因如此,冷戰時代兩大陣營事實上達成了一種岌岌可危的制衡狀態,除了邊緣地帶的局部沖突與戰爭:朝鮮戰爭、古巴導彈危機(其后遺效應:柏林墻的興建)、越南戰爭……兩大陣營之間,處于軍備競賽之外的無作為狀態。于是,冷戰的數十年間,對峙雙方的沖突空間,主要限定在意識形態較量或曰文化對抗之上。因此,這其中兩大陣營對文藝復興到十九世紀的歐洲文化、文學經典的共享,便成為一個極為特殊而耐人尋味的場域。悖謬而邏輯的是,冷戰年代兩大陣營對歐洲經典的共享,也呈現為闡釋權的爭奪;歐洲文學經典及其改編,由此也獲得了文化價值客體的意義。于西方陣營,這是其自身偉大的“人文主義傳統”,璀璨的“歐洲文明”正典;對于東方陣營,這是人類文化遺產,是上升期資本主義(對照著垂死的、寄生的資本主義)的巨大活力與批判和自我批判的載體,因之或許可以成為無產階級新文化的前史。事實上,在昔日的東方陣營內部,為了有效地處理社會主義文化與現代文化(現代歐洲或曰資本主義文化)的異質性共存,創造了一整套文藝理論及文學史的評價標準:諸如文學、藝術作品的“社會認識價值”、批判現實主義、相對于消極浪漫主義的積極浪漫主義的命名和區隔,諸如“創作方法”突破“世界觀局限”的意義,諸如“批判繼承”或巴爾扎克的“人間喜劇”之為法國社會史總和,或列夫·托爾斯泰之為“俄國革命的鏡子”……以消弭其間的深刻斷裂。極為有趣的是,緣自蘇聯的社會主義文學、藝術理論的大半,是用來解說歐洲經典何以成為社會主義文化的“必然”而重要的組成部分。

當然,這里存在著有趣的“時間錯位”:在西方陣營,經歷了十九世紀之“世紀末”,當曰“現代主義”的文學、藝術潮流開始以媒介自反、表達不可表達之物的嘗試事實上終結了文藝復興到十九世紀歐洲文學、藝術對寫實幻覺與透明編碼的追求,并且深刻地斷裂了二十世紀文化與十九世紀文化的有機接續之后,戰后西歐、北美勃興的消費社會與媒介文化則嘗試封印了這一具象的文化內存與記憶,至少是令其自中心處偏移開去;而在東方陣營,蘇聯、東歐及亞洲社會主義國家內部,卻有意識地終止了其本土的現代主義運動,并在其主流文化內部,開啟了一個曰社會主義現實主義、曰革命浪漫主義的書寫年代。其背后正是持續的、經過篩選的歐洲文學經典的黃金時代蒞臨。最為突出的是在蘇聯。“日丹諾夫主義”或“社會主義現實主義”的確立,是在終止或曰禁絕了蘇聯生機勃勃的先鋒藝術運動之后才得以達成的。而后者,無論是馬雅科夫斯基的未來主義詩歌或愛森斯坦的立體主義蒙太奇電影理論,都與俄國革命近乎同時發生,而且是這次革命、至少是與之伴隨的文化革命的重要組成部分(柯靜采夫本人曾創建過一個達達-未來主義的先鋒戲劇團:“奇異演員養成所”,并且在一九二三年計劃上演《哈姆雷特》的實驗性啞劇而未實現)。即使我們姑且擱置冷戰時代的社會主義文化與二十世紀現代主義先鋒運動之間的“宿命”沖突不談,文藝復興到十九世紀的歐洲經典與社會主義文化之間的內在親和,仍是一個饒有興味的話題。這究竟是一次錯位?滯后?倒影?回聲?或巨型挪用?

或許在不期然之間,正是這一事實顯露了二十世紀國際共產主義運動的內在文化困境:相對于現代資本主義世界,社會主義作為異質性規劃對文化的迥異其前的需求與構想,事實上面臨著無先例可援引的困境;在民族國家內部推進社會主義革命同時應對外部帝國主義包圍的困境,勢必在其自身文化內部造成革命文化與對秩序/統合的高度需求的張力,令其只得借助文藝復興到十九世紀歐洲文化內部的批判資源;但機構化、體制化的社會主義文化卻在借此“他山之石”之際,同時將資本主義創生期的主流價值高度內在化。這或許也是解釋一九八九年社會主義陣營“崩盤”的原因之一:那事實上是一次巨型的“不戰而敗”、內部引爆的結果;其原因之一,是社會主義文化的失敗,其別樣文化價值系統建構的失敗。對西方世界文化價值的高度內在化,最終導致對其政治理念與經濟度量的認同和皈依。也是這一事實間或透露二十世紀社會主義陣營內部的另一處文化暗箱或社會秘密:作為列寧主義實踐而誕生的社會主義國家與陣營,不僅遭遇著資本主義世界的圍困,而且大都作為“發展中國家”—置身于工業化進程或前工業化狀態之中,其內部議程與國家規劃仍是、必須是現代化進程。于是,對文藝復興到十九世紀文化的尊崇或挪用,便不僅是社會主義文化無先例可循的困境使然,而且由于其主體表述大部吻合于社會主義國家政治、經濟議程的內在需求。

只有置身于這一歷史語境或脈絡,我們才能真正理解和去討論柯靜采夫版的《哈姆雷特》的藝術成就。

從一九二三到一九六四年,《哈姆雷特》成了柯靜采夫的一個夢,一個未了之愿,一個不斷刻蝕、融入了其社會記憶與自我想象的密匣。那不只是又一具捕捉莎劇幽靈的電影裝置,而且是一部用光寫作的電影詩章。也許可以說,柯靜采夫的確以電影語言“譯寫”了莎士比亞詩劇的內蘊。這或許是柯靜采夫版的《哈姆雷特》被公認為“最忠實原作”的電影改編的原因之一—盡管相較于其他版本,一九六四年版是又一部大刀闊斧刪減原劇的影片。但這一次,柯靜采夫所刪減的不是劇情枝蔓或配角,而是莎士比亞的劇場噱頭與情節段落:幽靈初登場的序幕,幽靈再次退場之后的宣誓,克勞迪斯的懺悔等等。柯靜采夫同時將哈姆雷特的大段心理獨白改寫為畫外音或干脆代之以視覺陳述。于是,刪減了哈姆雷特的內心獨白所表露的無盡彷徨之后,柯靜采夫的《哈姆雷特》與其說是莎士比亞之今譯,不如說更近似于一部希臘悲劇:人物奮力撕破命運的羅網,卻最終毀滅于宿命的定數。

在影片開拍之前,攝制組花費了六個多月的時間,在愛沙尼亞搭建了等比例的丹麥王宮與城堡。然而,影片中的場景卻并非完全在這巨型的“實”景中拍攝;相反,我們在影片中所目睹的矗立在海岸峭壁之上的巨石城堡,海浪拍擊著哈姆雷特腳下的礁崖,那一幕幕頗具表現主義風格的、堪稱華美的、潑墨般的光影勾勒出的空間、場景,實則為蘇聯電影學派、蒙太奇地理學的又一杰作。在愛沙尼亞—這一昔日蘇聯的北歐加盟共和國的境內、在俄羅斯與愛沙尼亞交界處,大量的、取景于不同空間的古城堡、要塞鏡頭共同構成了那座“囚禁”了哈姆雷特的“監獄”。大量透過柵欄或柵欄式的陰影拍攝的哈姆雷特的中近景畫面,突出了這一“丹麥”—“牢房”的視覺陳述。應該說,這是唯一一部由眾多外景構成的哈姆雷特“影舞”。這是與《哈姆雷特》相伴一生、在劇場共處十年的柯靜采夫的自覺選擇:“匪夷所思的是,人們總是在攝影棚里攝制《哈姆雷特》,對我說來,莎士比亞的語詞,只有在大自然里才可能轉生為視覺語言。”“我心中充滿了巖石、鐵、土地和大海(的畫面)。”

柯靜采夫一反他此前的歐洲名著改編《堂吉訶德》對彩色、寬銀幕的選用,轉而采取了黑白、寬銀幕的影像形式。這一選擇不僅是對奧利弗同一選擇的呼應,而且有著更為豐富和微妙的媒介意味。事實上,在世界電影史上,黑白VS.彩色膠片/ 影像,除了直白地負載著昔日VS.今朝,始終被賦予真實VS.幻象的意義;而對于柯靜采夫及蘇聯電影說來,彩色影像則更靠近其身處的、剛剛逝去的現實:斯大林時代或社會主義現實主義的律令。因此,對黑白影像的選擇,其自身意味著對俄國/ 蘇聯電影傳統的回歸或提示。于是,《哈姆雷特》的影像便相當直觀地攜帶著叩訪愛森斯坦,以及他的《伊凡雷帝》、《白凈草原》的意味:那是三十年代有聲片之初,人們對光影敘事的深切沉迷的回歸—盡管其形式表意正在于現代性話語及其規劃的自我綻裂與魅影浮動,而且是對蒙太奇之始的立體主義、構成主義、表現主義形式的借重。在我個人的觀影體驗中,柯靜采夫版的《哈姆雷特》更像是愛森斯坦的《伊凡雷帝》與塔爾科夫斯基的《安德烈·盧布廖夫》之間的一道橋梁。(盡管美國影評人將其稱為“后愛森斯坦現實主義—因此極為浪漫,因此遠離了那個既非史詩,亦非粗野,非異彩紛呈,亦非抽象簡潔,更非任何慣用意義上的現實主義的莎士比亞原本”。)用一個多少有些矯情而夸張的表達來傳遞我的體認:這一序列散發著俄羅斯/ 蘇聯的人文韻味與電影藝術的靈氛。甚至在我感知中,柯靜采夫的《哈姆雷特》似乎因其根脈漲破了莎士比亞的舞臺(尤其是后來的鏡框式舞臺),而獲得了某種壯闊。

對比奧利弗版哈姆雷特的因思想而癱瘓了行動,柯靜采夫的哈姆雷特完全是他的對立項:凌厲、果決、富于行動力,盡管絕望而被縛。復仇的延宕并非出于意志力的癱瘓,而是出于敵手的鉗制或其執掌的權力機器的強悍、監視與控制的無所不在、屈服于權力的眾人的微賤。柯靜采夫含蓄地表述了他對勞倫斯·奧利弗版的《哈姆雷特》中改編路徑的拒絕:“我深感有趣的是,奧利弗刪去了所有與統治有關的部分。”而柯靜采夫版無疑凸顯了或曰強化了《哈姆雷特》的政治與社會面向。相形之下,勞倫斯·奧利弗的《哈姆雷特》更像是一部奢華的弗洛伊德的心理室內劇,而柯靜采夫的《哈姆雷特》則是一部恢弘的歷史劇。為了履行復仇指令,柯靜采夫的哈姆雷特必須對抗的,不僅是他沉重而迷惘的自我,也遠不僅是克勞迪斯一人,而是整個宮廷,毋寧說是國家機器自身。圍繞著克勞迪斯的是一個充滿繁文縟節、爾虞我詐的宮廷,而不是奧利弗版本中王宮內部的家族或類家族空間(或曰舞臺劇實景版)。因此哈姆雷特的“瘋狂”便不再僅僅是規避行動的隱匿鎧甲,而且是自保、伺機行動的必須偽裝。幾乎淡去了哈姆雷特的戀母伏線,在柯靜采夫版里,奧菲莉亞不僅是哈姆雷特的“真愛”(—極為簡潔而清晰的描述:被逐往英國的哈姆雷特,臨行前刻意經過奧菲莉亞的窗下,勒住奔馬,片刻凝視著奧菲莉亞映在窗上的剪影),而且是哈姆雷特的境況與命運,以及社會與政治陳述的別一呈現。奧菲莉亞初登場,便是如牽線木偶般接受某種宮廷舞的訓練(奧菲莉亞的造型也突出著受控、玩偶的闡釋),與哥哥話別的片刻間顯露出的少女的活潑,幾乎立刻被喝止,喚回到呆板、造作的舞步之中。眾女官為奧菲莉亞穿戴喪服,動作生硬、近乎粗暴地將束身與裙撐加在奧菲莉亞纖細的身體上的場景,幾乎傳遞出某種身體性的痛感、無助與絕望。名副其實地罩在一團黑霧/ 喪服中漸次瘋狂的奧菲莉亞獨自負載了(曾間或屬于哈姆雷特的)未能完成悼亡而陷入的心靈與社會絕境。奧菲莉亞因之與哈姆雷特一起成了暴政下的個人“宿命”的一體兩面。

影片結局,當宮廷之上尸橫四處,身中劇毒、白衣勝雪的哈姆雷特在霍拉旭的陪伴下分開眾人掙扎步出宮廷,走上峭崖,只有一句遺言:“余下的,便只有沉默。”便溘然而逝。頗具創意與深意地,福丁布拉斯的士兵以長矛、寶劍覆以軍旗為架,抬起哈姆雷特的尸體步向高處—悲壯而尊嚴的英雄的葬禮。相對于勞倫斯·奧利弗的“個人”悲劇,柯靜采夫無疑書寫了一則政治寓言。然而,正是參照著奧利弗的“殘損”、癱瘓的個人,柯靜采夫的影片更像是個人主義的完勝—不僅是電影作者的風格凸顯,而且是英雄主義地撞碎在社會監獄上的個人的悲歌。從后冷戰之后的今日望去,這寓言除卻冷戰邏輯之下的解讀:影射、控訴斯大林時代,勾勒蘇聯知識分子、藝術家之為“歷史人質”的狀態,以及提供想象性的精神肖像外,是否還具有更豐富、繁復的意味?我們是否可以說,一如打破冷戰壁壘的動人名片《雁南飛》,恢弘迷人的《哈姆雷特》是否正是蘇聯事實上進入了齊澤克所謂(社會主義的)“后社會主義”時期的文化標識之一?在昔日的社會主義陣營內部,在其核心壁壘蘇聯(而且是普希金劇場和列寧格勒制片廠),歐洲經典已經開始顯現并反轉了其雙刃?

除卻巨大的、具有脅迫與窒息感的城堡內外空間的影像與光影,影片中或許最具震撼力的場景,也是此前此后《哈姆雷特》電影改編中從未有過的狂放調度,便是頗具表現主義/ 黑色電影氣韻的、先王幽靈的巨影自城堡上方凌空而立。無需贅言,這是哈姆雷特復仇故事的開啟,是異世界的入侵,無疑也是柯靜采夫之《哈姆雷特》最為鮮明的社會癥候的節點。或許必須再度提示“講述神話的年代”:一九五四年,斯大林之死的第二年,柯靜采夫之《哈姆雷特》的劇場版登臺,及至影片上映的一九六四年,蘇聯的“非斯大林化”已大致完成,蘇共二十大的揭秘引發的全球震蕩余波正逝,而赫魯曉夫時代的“解凍”已達末端。于是,一如《伊凡雷帝》曾經在東、西方世界眾說紛紜:那究竟是一闋獻給斯大林的頌歌?還是一則質詢,至少是諷喻斯大林的檄文?對于《哈姆雷特》,這來自異世界的幽靈,究竟是斯大林(時代)的幽靈,還是西方世界的幽靈?究竟是異己的侵入還是自我的威脅?究竟是救贖的還是毀滅的力量?數年之后,柯靜采夫的第二部莎劇電影改編,選取了《李爾王》(一九七一)。依據冷戰時代社會主義國家的主流書寫邏輯,我們同樣可以追問:其中遭叛賣、被放逐的老王,究竟是斯大林?東正教的俄羅斯“父親”?抑或是羅曼諾夫王朝?一如“黑色電影-德國表現主義”事實上是歐洲法西斯主義的魅影的銀幕捕獲,而構成主義則一度充滿了變革世界與斷裂的激情;柯靜采夫版的《哈姆雷特》不僅充滿了經典改編自身的張力,而且充滿了媒介形態自身的張力。在余下的“沉默”之中,回聲碰撞,余音不絕。

(《哈姆雷特的影舞編年》,戴錦華、孫柏著,上海人民出版社即出)

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號