理解姜文導演和他的電影,需要先引入三個視角。第一個是政治的視角,第二個是姜文價值觀的分裂,第三個是姜文藝術手法的特征。

姜文是一個非常優秀的演員,也是一名政治性很強的導演。姜文至今執導的四部電影,全都是把政治題材隱藏在個人故事中的電影,討論的政治議題也都是中國社會中爭論得最撕裂的那一類。所以,理解姜文這樣的導演和他的電影,必須引入政治的視角。沒有基本的政治認識,則很難看懂姜文在電影中寄寓的各種隱喻。

姜文是一名價值觀分裂的導演。了解這一點非常重要。對姜文個性塑造最為深刻的當然是他的童年時代,這便是毛時代的中國。而姜文在事業上的成長和成功則貫穿了整個改革開放。姜文的感情世界是偏左的,主要又是偏英雄主義的;姜文的理性世界是偏右的,主要又是偏精英主義的。這種價值觀的分裂,良好的記錄了中國的時代巨變對個人的影響,并通過藝術創作反映在姜文的電影中。

姜文還是一名非常有才華,卻過于自戀的導演。愛看電影的姜文是導演電影的姜文最重要的一名觀眾;由于把才華都用到了滿足屬于他自己——這個知識和藝術水平都極高的觀眾——身上,導致姜文電影不接地氣,或者說極度自戀。

引入了這三個視角,再來看姜文的電影,一些規律就比較容易摸清楚了。姜文所有的電影,《陽光燦爛的日子》、《鬼子來了》、《太陽照常升起》、以及《讓子彈飛》,都有極強的政治隱喻。然而一些電影人按自己的政治立場輕易對姜作評論,反而陷入他的詭計了。正因為姜文自己價值觀是分裂的,所以在他每一部電影中也寄寓了分裂的兩種價值觀。不愿意直白地站隊,使得姜文有意用暗喻的手段隱藏真實想法。而這使得姜文電影總是場面好看,人物豐滿,但立意晦澀難懂。也讓影評人有了見仁見智的機會,各取所需,盡情地對姜文電影做出符合自己立場和價值觀的解讀。

我理解的姜文是這樣的:

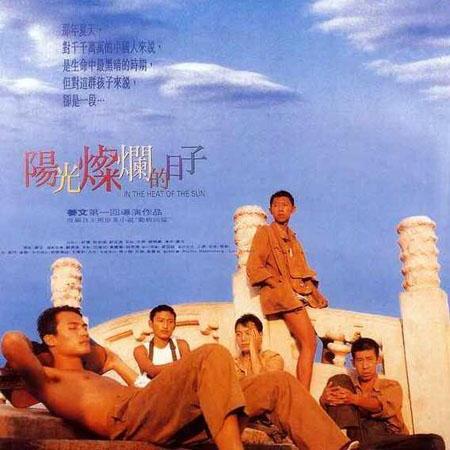

首先,作為主體的姜文,擁有對勞動人民的真誠情感,不但能分享底層百姓的艱辛苦難,還能夠欣賞和贊美中國勞動人民的勤勞勇敢、樸實真誠。他愿意用普通百姓的評價尺度來看待自己,這是毛時代教育的道統。但姜文也有毛時代青年心中普遍存在的深入骨髓的英雄主義情結。那時候的青年,都像《陽光燦爛的日子》里一樣,在毫無政治知識的情況下,幻想自己成為革命英雄。迷戀的只是輿論的風向,而非真正的革命事業。英雄主義情結,和姜文對自己出眾才華的自戀很融洽地結合在一起,構成了姜文身為導演左的一面。

而作為客體的姜文,是中國電影界三十年來最優秀的人之一,鋒芒畢露。改革開放之初,否定毛時代的文藝大爆發,也是通過姜文這些才華橫溢的演員來打開局面的。這樣的姜文,在整個社會向右轉的三十年中,憑著他的才華,像濮存昕、陳道明等人一樣,很自然地融入了精英圈子中。在左翼社會(從經濟基礎,到道德,到文藝)瓦解崩潰的三十年中反而獲得了極大的名譽、財富和地位。長期的張弛、妥協,和地位成就混合在一起,使姜文思想自由主義的一面也非常洗練。

姜文明白很多底層勞動者難以感知的事情,比如金錢的力量、權力的力量、名譽的負累、富人的道德、精英的真情等等。在一些受苦的底層群眾眼中十惡不赦的富人,姜文也能感受到他們有血有肉的一面。

姜文也明白精英們難以感知的事情,比如勞動人民的美好、善良、勤勞和偉大。他對勞動人民偶爾嶄露的粗鄙和缺乏教養有明顯的寬容。同時對權貴富豪對底層人的剝削壓迫有強烈的同情和義憤,卻并非感同身受。

姜文無論是做演員還是導演,對群眾的、精英的這兩種社會秩序,兩種藝術尺度,都能心領神會,游刃有余。這是其他導演演員不具備的優勢。

這樣的姜文最擅長耍他的花招,在左翼的語境下講自由主義,在右翼的語境下講人民英雄,讓我們這類有個人立場、價值觀,想對姜文電影自取所需、引導輿論的人很是頭疼。姜文總是用群眾喜聞樂見的娛樂性和精英們贊嘆的美術感,把他的真實想法包裝得晦澀難懂,因此造就了許多經典的誤讀。

舉一個非常典型的誤讀,右翼看《鬼子來了》,看到的是中國人好面子、愚昧、麻木、奴性、窩里斗等等。得出來一大堆西式的、精英式的結論。最后姜文角色被日本人行刑,人頭落地、瞑目而死的這幕畫龍點睛,也被解釋成民族向強權臣服的劣根性。《鬼子來了》滿足了部分精英逆向種族主義的自殘傾向,而被右翼大為贊嘆。

《鬼子來了》劇照

姜文在《鬼子來了》中,的確沒用傳統左翼對勞動人民無限歌頌的語境,且明顯不認可毛時代左翼對大眾的覺悟和力量的夸贊。這的確是典型的右翼語境——在愚昧的群氓中開展敘事。然而姜文又在這種語境下贊美最底層勞動人民,贊美中國人無比美麗的善良、真誠和無所畏懼。

為此姜文刻意制造了兩個不可能的超現實的對比:

一個是,掛甲屯全村百姓對殺鬼子一事都表現出膽怯,但到結尾遭日本人屠殺時,下至小孩上至殘疾老人,沒有一人求饒或害怕,全都懷著極大的仇恨手無寸鐵與鬼子們拼命。

我們知道,現實中的中國人肯定有敢對俘虜下殺手的,也肯定有在屠殺面前尿褲子的。電影中超現實的極大反差,是導演故意為了讓人意識到,不敢殺鬼子,表面上看是“愚昧”和“膽怯”,骨子里卻其實是善良,善良而已。

很簡單的道理,如果是因畏懼才不殺人,到了日本人屠殺,就該畏懼得跪地求饒了。姜文準確地表達了底層中國人普遍存在的“善良的畏懼”,當你反抗欺負只能殺死對方時,反而只好隱忍了。這在中國武俠片中也是恒久不變的主題之一。而真正判斷一個人是不是懦弱的時候,應該是他面對死亡的時候。

于是再看電影另一個超現實的對比:片中所有的日本鬼子,在得意時都威風八面,被俘時、尤其是面對死亡時全都膽小如鼠奴顏婢膝。戰俘營里馬大三手持刀具,追得所有日本兵抱頭鼠竄。

與中國人懦弱的背后是善良相比,日本人榮譽驕傲的背后卻是奴性,是盲從日本軍國主義對人的控制。

而姜文扮演的農民馬大三,在手握鬼子生殺大權時彷徨猶豫、膽怯焦慮;而在昔日的俘虜在法場上對自己行刑時,卻能圓睜怒目死盯著持刀切下自己首級的仇人。這才是電影結尾點睛之筆的寓意所在:馬大三臨死對仇人也沒有絲毫恐懼,人頭落地也得有氣節,于是死也瞑目了。之前黑白片灰暗的色調突然變得刺眼得明亮和鮮紅,好像一切都只是落地人頭腦海中的閃回,現實卻是明艷地刺眼的鮮血淋漓。

死也瞑目這點,作為全劇的點睛,也充分體現了姜文的自戀。他在接受訪談時強調了他想戰勝中國人記憶中對日本軍刀的恐懼。但結局主角怒目而死,既不能安撫左翼奮發圖強的滿腔熱血,也破壞了右翼把民族徹底批判的自殘快感,只滿足了姜文幻想自己在現場的英雄氣節而已。

這便是姜文在右翼語境中講的左翼價值觀的結果。

與《鬼子來了》相反,《陽光燦爛的日子》和《太陽照常升起》,其實是在左翼的語境下描述右翼的情感。這和大多數影評人的理解也大相徑庭。

《陽光燦爛的日子》,右翼影評人普遍覺得對文革批判不夠,過度地表達了姜文對童年各種性沖動、暴力沖動背后的青春氣味的懷念。這種基于個人的軍隊大院式的“陽光燦爛”,反而掩蓋了右翼想塑造的哀鴻遍野。

所以,《陽光燦爛》中“太陽”的一語雙關(“紅太陽”毛澤東在世,以及姜文童年的燦爛體會),使這部電影在一個正面評價文革歷史的語境中展開。

但電影中的一切故事,其實都是針對左翼歷史敘事的解構。在電影中的姜文童年時代,時代的主流語境是進步、文明、道德、奉獻,以及為了革命事業的持續與各種敵對勢力做堅決而殘酷的斗爭。

《陽光燦爛的日子》劇照

我們從電影中看到的,卻是權貴子弟們偷看西方情色電影,天天吹牛打屁無所事事,泡妞搶女人,下館子斗富,找茬打架,動手極狠且成群結隊,一個老大背后一片幫閑小弟,而且背后比得是父母勢力。這一幕的青年和舊社會的紈绔子弟唯一的區別,在于腐敗墮落的同時,腦子里幻想的卻是成為革命英雄那樣受人矚目愛戴。這是聯動覆滅后,文革高干子弟在上山下鄉前的真實寫照,卻也讓革命的主流宣傳變得可笑而且無恥。

所以姜文本質上還是在左的語境里講右翼的價值觀,講革命話語背后的性、暴力、自私等種種人的原始欲望,這是自由主義反烏托邦題材的經典敘事,和1984也沒太多本質區別。之所以滿足不了右翼,只是因為文革是右翼集中控訴和謾罵的對象,到了姜文這里僅僅作解構而已,太不通人情罷了。而左派對這部電影的盲目推崇,也僅僅是為了各應右派而已:你看,你們口中那個暗無天日的文革,怎么在姜文這里還是陽光燦爛的呢?

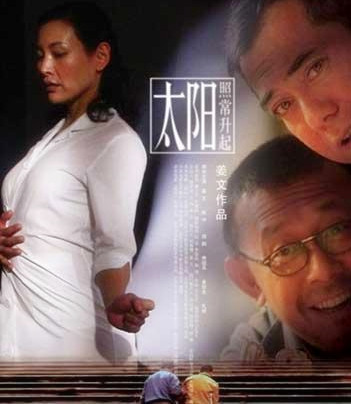

另一部《太陽照常升起》,同樣是左翼語境下的右翼電影。

電影通篇都是勞動人民非常熟悉的場景,充滿著表面上的質樸和歡快。可故事描述的卻是毛主席隕落那一年,平凡人們個人的生活變故,通篇沒有引入時代巨變,最多也只是姜文和崔健聊感情問題時背景廣播里的聲音。

電影卻用“照常升起”做標題,本身就是再次講述自由主義者的情感——對人們而言,再重大的歷史進程,即便是毛澤東去世,也大不過房祖名和姜文兩個角色普通人生命中的變故,根本不值得在他們生命的舞臺中纖毫提及。

故事中黃秋生和周韻兩個經典的配角,也表達了右翼精英在左翼社會中難以言喻的痛苦。《太陽》中的瘋媽,因為年少時忠實于“愛他人”的心情而成為了軍人的妻子,在丈夫的影子中默默無聞地生活,不僅背井離鄉,也離開她所喜愛的精英文化—— 一種對生活的一切細節洋溢著審美,渴望被欣賞被憐愛的文化—— 這是左翼語境下才有的,類似于娜拉出走那樣的故事。

在丈夫去世后,瘋媽愛他人的一面又指向自己百花叢中天使一般的兒子。然而當兒子長大之后,瘋媽愛他人的這面便失去了依托,而精英的那一半靈魂通過一個有關鞋子的夢醒過來,重新占據了人格。這個女人也是從小就渴望被愛的,渴望被欣賞的,她小時候正是因為這種渴望才癡迷過一次紅鞋子。夢醒了,也是瘋媽愛人的自我死了,渴望被愛的自我醒了,但在這個人人勤勉無人在意高級審美的小山村,瘋媽的精神世界不可能得到滿足。她如此優秀的詩性和美麗,只會換來無窮的孤獨感。以至于她想逃離這個世界,自己建一個精致的石頭房,作為靈魂的新家

姜文導演深知左翼社會對個人審美的漠視,也懂得欣賞精英女性在知識、智力、外觀、氣質上的美好。姜文帶著強烈的審美深愛著他的妻子也是劇中的演員周韻,這樣的角色如果放在毛時代會是如何呢?

于是瘋媽買鞋、修房子,在高處用吳語吟詩,終于找回了屬于精英的真情、優雅、美麗和自然,卻在底層社會的“別人”眼中瘋掉了。對這樣的人而言,扭曲的是社會的理解力而不是自己。于是,死亡是瘋媽唯一通向內心真誠的途徑。從獲得真誠的角度來說,瘋媽被解放了。因為導演無比憐愛這個角色,所以讓她死得都很抽象。

這部電影中,黃秋生扮演的老師之死與瘋媽相得益彰。為建設祖國的理想而回國的知識精英,卻在政治斗爭中被埋沒。一個既顯老又不帥,個性沉悶的教師,卻因為其文藝氣質而受到了廣大年輕女性“濕漉漉”的青睞。這反而承托了左翼社會對知性的客體審美是多么匱乏,本身就是右翼的經典控訴。

黃在“摸屁股”事件中遭到了不公正審查,可這種審查在他心中卻是合情合理的,因為他的確有過摸屁股的沖動,他有很強的自我反省和道德自律。雖然事業還不如意,但生命是服從在自己的意志之下的,是自由選擇的結果。這是在自己的才能和熱情不被祖國認可的前提下,維系黃秋生角色生存的精神支柱。

《太陽照常升起》劇照

可他的認罪居然被醉心于派系斗爭的新領導給赦免了。表面上,得利于一場政治斗爭,赦免了一次誣陷。可事實上,這等于宣布對黃秋生角色重于泰山的自尊和自律,在政治斗爭的大環境下也是輕于鴻毛的。一口氣吸過來,一口氣能吹走,而黃秋生的自由選擇,在命運面前其實是自欺欺人。

與瘋媽被社會價值觀否定的真誠和自然一樣,黃秋生角色要在不被理解的社會中兌現內心的尊嚴,唯有一死來反抗。他在無罪釋放后,卻手插口袋輕松赴死,這個反差極大的畫面,無非是宣示我從過去到現在,就從來沒在乎過你們的道德評判或是利益關系,用死的抗拒來證明自己選擇的崇高地位。選黃秋生扮演這個角色是非常恰當的。黃秋生作為香港老派毛左派和成功的電影人,精神世界和姜文有許許多多的相似之處。

這兩個角色都是用贊美人性的手法來表達對左翼社會價值觀缺乏包容和理解力的控訴。對右翼而言,這種控訴存在最大的缺點,只是極端地追求了個人本性的實現,卻沒有將抗爭矛頭指向左翼的社會秩序。姜文價值觀的分裂導致他著力沒有撓到癢處,結果很多右翼也不太能看懂了。

在《陽光燦爛的日子》和《太陽照常升起》這兩部電影中,姜文是一個右翼的藝術家,在左翼的語境里表達右翼人的精神世界。

右翼的精英總喜歡哀嘆“只有少數人”才能理解的“美好”,在底層社會中遭受的忽視和踐踏。他們以精英之腹度勞動人民之心,總覺得別人的一切言行都是對虛名與利益的追逐,只有審美下的沖動才是真誠的,只有自律下的道德才是高尚的。

與瘋媽類似的角色也出現在《投名狀》中,徐靜蕾扮演的蘇杭富家小姐,在亂世里唯一的依靠卻是連基督教十字架都不認識的大老粗土匪。只有李連杰這樣高貴出身的軍人才能理解她的美好。徐靜蕾角色的死亡,也同樣表現出自憐自愛的精英們對社會的恐懼感,自己珍視的一切在強大的社會暴力面前不名一文,僅僅因為誤解和冤枉就被輕易的抹殺。

李安在《色戒》中做得更加過分,他描寫了一個家境衰落的王佳芝;因經歷過富裕生活的熏陶,即便流落底層也擁有旁人不及的優雅和高貴。與瘋媽的情況類似。沿著李安的敘事思維,在喪權辱國的歷史背景下,兩情相悅的王力宏因其底層人靈魂固有的不自由,卻服從道德虛名把她的初夜也讓給唯一去過妓院的“同志”,恰好只有罪孽深重的日本走狗才具備真實地欣賞和憐愛她這種美好的能力。在內心對這種被愛的渴望驅使下,王佳芝背叛了社會道德虛名,迎來了死亡。這就是李安的本意,在(右翼的)個人真情面前社會倫理也是無足輕重的。

這些精英們因其階級屬性,陷入自我關注的囚籠中,別人的一切言行都是被動的,自己的一切言行都是被審查的,總是無法理解左翼文化中因真心關愛他人、為人奉獻而形成的社會倫理。姜文就生活在精英們那個階級所在的世界層面中,他要表達右翼的情感也相當流暢自然。

姜文之前的電影,其情感是一左一右;那《讓子彈飛》到底該算左還是右呢?

竊以為《讓子彈飛》無論是思維方式,還是情感,都是左的,是《太陽》之后的回歸。刨去《讓子彈飛》強烈的英雄主義情結,它在一些至關重要的地方都反映了深刻的“左”的思辨,例如:

1、辛亥革命的主導者既有革命者,也有大財主(黃四郎)。革命成功后,大財主成了新的剝削階級,而革命者堅持志向,卻成了新社會里的土匪。這簡直是舊民主革命、到新民主主義革命,到社會主義革命、到繼續革命 的必然性的直接論據

2、普通縣官都是跪著給財主要錢的,三七開,真正的統治者是財主。這涉及了當今左右翼最深刻的論戰之一:人民的苦難是強權政府造成的,還是剝削階級資本家造成的。姜文選擇了后者。姜文像個左翼一般地認識到:官員們好貪腐的道德虧欠根本不是人民苦難的根本原因,官員只是傀儡,收完90年的稅后滾下臺走人就是。根本原因是階級斗爭;真正的統治者,剝削階級,靠著他們豢養的假“張麻子”們,把好官都殺死在路上了

3、縣官掙財主的錢,發給窮人。這又涉及了左右翼另一個核心爭論,強而有力、能與剝削階級對抗的政府是否有必要?右翼主張強力政府就是壞的,腐敗是其必然;而左翼主張要靠“好”的專政來保護人民利益。姜文以縣官身份惡斗黃四郎,恰是革命建國后仍要靠專政政權繼續與剝削階級斗爭的邏輯。

4、叫張牧之的人不能做土匪,人們認為做土匪的就該叫張麻子,而且一定滿臉麻子兇神惡煞。這又是群眾觀點,和精英觀點的一次碰撞。中國的右翼總是認為革命者聚集的都是社會上成功不了的一幫“losers”,為顛覆社會牟取私利才會鋌而走險。難道就沒有一些有才干有知識的人,因為對人民苦難的感同身受而奉獻一生投入革命事業?革命者只有“麻子”、不能有“牧之”?歸根結底還是自私自愛與仁義的區別

5、跟“這幫人”“玩不起”的張牧之,要追求內心的自由,只能上山去做土匪張麻子。而當他真正要解放窮人的時候,發現一定得“玩得起”。拯溺者不得不濡!這是中國人從儒家到革命者,一切投身于革命實踐的人必須懂得的道理

6、玩陰謀詭計,張牧之被黃四郎三番兩次玩殘了。好人跟惡狼斗,能靠嘴皮子嗎?改良道路,議會民主有出路嗎?最后還是要靠暴力革命。

7、四個土匪精英打不下土豪的碉樓,得靠鵝城大眾的覺醒和斗爭,槍桿子里才出政權!

8、先鋒隊要做的,把碉樓的鐵門打得千瘡百孔。子彈打穿的問號在問,星星之火可以燎原嗎?答案是可以的,剝削階級的暴行早就已經教育好人民了,只要把武器發給群眾,再給人民一個勝利的榜樣,人民就能夠團結起來踏破千瘡百孔的鐵門,勢如破竹地攻占碉樓。

作為一個左翼青年,嘆息一聲姜文的英雄主義情結還是太重了,帶窮人分了一個五代土豪的家產,就急著與敵人惺惺相惜,與兄弟們各奔前程。這是英雄需要的功成身退式的圓滿,卻不是革命者需要的死而后已式的圓滿。勝利不是永恒的,斗爭才是永恒的。打土豪分田地,離真正的勝利還遠得很,遠得很。

但作為觀眾,無法絲毫苛責?沒有姜文這部爺們到極致,卻也血腥、暴力、粗口、自虐、搞基、3P、露點的R級電影,三十年來就根本沒有一部符合左翼價值觀的受歡迎商業大片了。《讓子彈飛》還是把許許多多觀眾心中深埋已久的斗爭情緒,重新以英雄主義的途徑給誘導了出來。這是幾千篇理論文章也達不到的宣傳效果。作為左翼青年,對他還是應該感激的。無論看到右派們在贊美《讓子彈飛》還是大罵納粹,都是一件樂事。

這三部電影的分析,體現了一個擅長拍政治隱喻電影,價值觀分裂,才華橫溢又過于自戀的姜文導演。那么問題來了:

在《一步之遙》上映的前一天,應該如何預測這部電影的價值取向呢?

如果按本文中姜文左一次右一次的慣性,那這部商業電影的價值觀應該是極右的,敘事語境也是右的。只是故事背景是在文革,預告片又透露了悲劇氣質,右的語境下的時代崩壞,總會引發左翼對時代的控訴。從這個角度來說,可以補完姜文存在的左的一面。今天還不知道這個預測是否正確,明天應該能看到了。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號