2012/5/18

(最近以色列發生了巴勒斯坦囚徒的絕食抗議,而馬來西亞也有仍在已廢除的《內安法令》下被拘留人士進行絕食抗議。在這樣的一個時候,看這部2008年出品的電影《饑餓》,的確有著一種強烈沖擊的感覺……)

2008年出品的電影《饑餓》(Hunger,也譯作《絕食》),是一部令人不安(Disturbing)、壓抑沮喪(Depressing)且有種不顧死活之感覺(Desperate)的“3D”電影。電影中那強烈的視覺與震撼的影像,突出了人們為了自由與正義、反抗強權而不惜作出的慘烈犧牲。

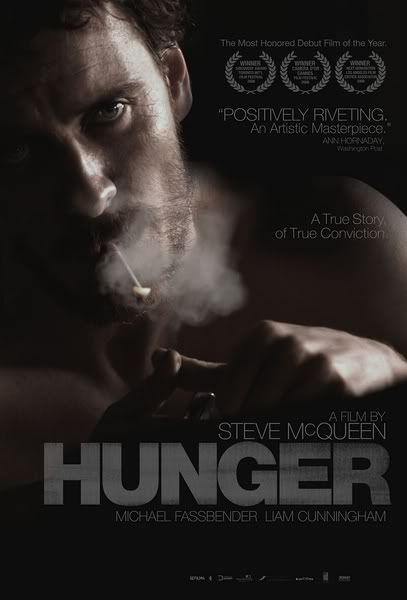

《饑 餓》是導演史蒂夫.麥奎因(Steven McQueen)所編導的第一部長片,但是《饑餓》這部電影中那種震撼得來又細膩刻畫的視覺藝術和強烈的風格化,令人難以置信這是麥奎因的第一部電影長片 作品。參與演出的演員,包括飾演主角鮑比.桑茲(Bobby Sands)的愛爾蘭籍演員邁克爾.法斯賓德(Michael Fassbender)、飾演神父多米尼克.莫朗(Dominic Moran)的利亞姆.坎寧安(Liam Cunningham),還有利亞姆.麥莫翰(Liam McMahon)、司徒爾特.格拉漢姆(Stuart Graham)等。

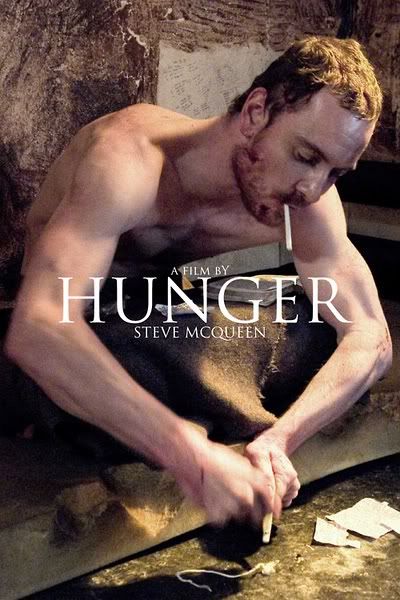

《饑 餓》講述的是北愛爾蘭梅茲監獄(HM Prison Maze,又稱為The H Block或Long Kesh)中囚犯們的慘烈抗爭過程。這些囚犯都是臨時派愛爾蘭共和軍成員。英國政府為了“罪犯化”被囚禁的愛爾蘭共和軍成員,于1976年將愛爾蘭共和軍 成員當作一般刑事罪犯,強迫他們穿上囚犯制服。被囚的愛爾蘭共和軍赤身裸體,拒絕穿上囚衣以示抗議。

影 片前面部分描述了梅茲監獄中囚犯們進行“不洗抗議”(No Wash Protest)的情景;中段是打算絕食的桑茲跟神父莫朗約20分鐘的精彩對話,這包括一個17分鐘的長鏡頭;影片的后段是桑茲在絕食的時候身體狀惡化的 深刻描繪。影片的結局是任何一個了解北愛爾蘭歷史的人都知道的史實。

主角桑茲是1981年北愛監獄囚犯絕食抗議的領袖,他在絕食66天后 逝世。包括桑茲在內,共有10人在絕食抗議中喪命。桑茲在絕食期間的一場補選中中選為英國國會議員,但是他在中選后25天就死去。約10萬人出席了桑茲的 葬禮。桑茲領導的那場絕食抗議,再次激起北愛人民反抗英國霸權的民族主義浪潮,并助倡導愛爾蘭共和主義的新芬黨(Sinn Féin)崛起成為北愛的主流政黨。

《饑餓》并沒有怎么著墨去陳述圍繞在梅茲監獄囚犯與英國政府斗爭的政治背景。全片就只有開頭及結尾時 的字幕,兩段當時首相撒切爾夫人所發表的言論,大略帶過了整個絕食抗爭的政治背景。不過,電影中以寫實手法投射出來那種劇烈痛苦和污穢不堪的畫面,若跟現 實中的歷史事實結合,其震撼的沖擊力是極為巨大的。這是反抗壓迫抗爭中最慘烈表現的寫照。

《饑 餓》這部電影故事的背景是英國官方所謂的“北愛爾蘭問題”。一般上北愛問題被簡化為天主教徒與新教徒之間的宗教教派沖突,北愛共和主義者被描繪為只是不斷 從事暗殺、炸彈襲擊等暴力活動的“恐怖分子”。事實上,這是一場追求愛爾蘭統一并堅持共和主義的北愛爾蘭民族主義者,跟英國帝國主義統治霸權所進行的曠日 持久解放斗爭。以非暴力手段進行抗爭的愛爾蘭共和主義者于1960-70年代遭到英國政府殘酷鎮壓后,激化了北愛人民的民族主義思想,讓主張武裝抗爭的臨 時派愛爾蘭共和軍得到了不少激進北愛青年的支持。

北愛的30年內戰于2005年才算正式結束,但是這場激烈的政治與武裝斗爭,為北愛人民 留下了難以磨滅的烙印,英國政府鎮壓北愛人民的暴行劣跡也是水洗不清的。1981年北愛監獄囚犯的絕食抗爭,是這場爭取民族獨立共和派跟保皇派和英國政府 斗爭過程當中的慘烈一頁。梅茲監獄中的囚徒以自己的身軀作為武器,去對抗執行英國當權者不人道命令的暴力機關(監獄獄卒),最后付出自己那短暫的生命去實 現恒久的民族解放理想也在所不惜。

影片中穿插的兩段撒切爾夫人的簡短廣播發言,撒切爾夫人以傲慢的語氣稱梅茲監獄的囚徒是罪犯而不是政治 犯。保守黨撒切爾夫人上臺執政的時候,是新自由主義經濟政策抬頭的年代,也是強權統治鎮壓民間進步力量的黑暗時刻。英國的工會運動在撒切爾時代遭到沉重打 擊,而北愛民族解放運動也在毫不手軟的高壓統治下飽受攻擊。

導演運用了赤裸裸的寫實手法,將這場斗爭的殘酷好不保留地呈現在觀眾眼前。囚 犯們將糞便涂滿在墻壁上,將尿液倒在走廊,遭到獄卒的拳打腳踢,被打得血肉模糊的情景,是那么真實地刻畫著監獄的情景,也是那么真實地反映著統治強權的本 質。那是1981年的英國,30年后的今天很多地方仍然有這種情景。曾經是英國殖民地的馬來西亞,其軍警、監獄等暴力機關的制度運作都是繼承自英國殖民當 局,因此梅茲監獄的畫面到底有多少投射著馬來西亞警察暴力的成分,就反映著馬來西亞到底還有多少的被殖民程度……

影 片另一個“精彩”的拍攝角度,就是電影一開始的時候,并沒有從監獄囚徒身上切入 ,而是先引出看守監獄的獄卒。獄卒長官雷蒙.羅漢(司徒爾特.格拉漢姆飾演)準備去上班,猶豫地望著鏡子中那個不曉得到底還是不是自己的鏡像倒影,享用豐 富的早餐(跟影片后段桑茲絕食饑餓到死形成強烈對比),檢查車底是否被裝置炸彈(但是他卻在病老院探望患病母親時,難逃被愛爾蘭共和軍成員暗殺的命運), 他的妻子擔驚受怕地望著他開動汽車,穿上獄卒的制服,還有一幕羅漢靠著墻壁站在雪地上抽煙,他手上傷痕的特寫(那是他虐打囚犯時留下的傷痕),雪花飄 過……這個鏡頭對壓迫者(更準確的說,是執行壓迫者命令而變得如喪尸般的打手走卒)那種精神創傷與心靈扭曲的狀況,刻畫得相當細膩。

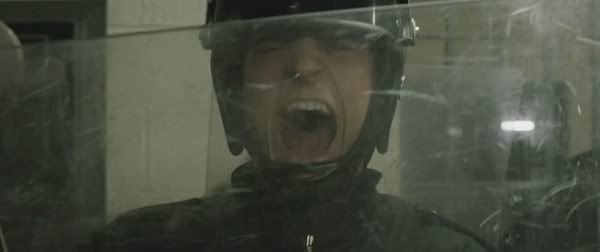

還 有一幕,一名鎮暴警察在同僚們圍毆虐打囚徒的時候,躲在墻壁的另一端崩潰痛苦,反映出執行壓迫者命令之嘍羅們那種脆弱無助的心理狀態。(所以呢,在428 集會上發狂攻擊示威者的警員也可能是處在這種可憐的扭曲心理狀態。因此,恐怖的不是也是警員本身,他們也是有血有肉的人類,恐怖的且我們必須反抗到底的 是,那個讓警員們變成行尸走肉、殘暴不仁的強權壓迫制度!)

幾乎以一個長鏡頭完成的那場20分鐘戲,桑茲跟神父那亢長對話的那一幕,很 “神奇”地竟然沒有談到北愛問題中的政治思想與意識形態的沖突,談話內容涵蓋了桑茲的成長、對生命和選擇的看法,還有就是兩人爭辯絕食是否會達到所期待的 效果。桑茲堅信絕食抗議將帶來效果;神父認為如果絕食會發揮影響,那么桑茲將已死去。桑茲絕食至死的決心,反映著愛爾蘭共和主義者堅持抗爭到底的精神面 貌。因此,影片中幾乎只字不提愛爾蘭共和主義者的政治思想,但是從主角桑茲的堅定中卻已經表露無疑。要進一步了解愛爾蘭民族解放抗爭的曲折過程以及其政治 思想,那是影片之外的事情。

相比也是關于北愛但政治味道濃厚的《血腥星期日》(Bloody Sunday),《饑餓》的情節幾乎沒什么“政治味道”,但是其強烈震撼畫面以及片中人物壯烈犧牲背后所承載的政治精神,再怎么隱晦都掩蓋不了,而且以巨大的沖擊力去刺激我們的思考。

無疑,這是一部值得推薦的政治電影。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號