從“工場手工業(yè)的形成”到“資本來到世間”

——馬克思原始積累理論的歷史演進(jìn)

張 一

摘要:馬克思對原始積累的認(rèn)識(shí)經(jīng)歷了從模糊認(rèn)識(shí)到清晰概括再到深入剖析三個(gè)階段。從《哲學(xué)的貧困》以商業(yè)活動(dòng)為藍(lán)本初探“工場手工業(yè)”的形成條件,到《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判(1857-1858年手稿)》和《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判(1861-1863年手稿)》通過溯源資本揭開“資本的原始積累”的神秘面紗,再到《資本論》以英國為例揭露“資本來到世間”的真實(shí)寫照,馬克思明確了有關(guān)原始積累的歷史細(xì)節(jié),還原了這個(gè)被遮蔽的歷史過程真相。馬克思始終將原始積累置于社會(huì)歷史的大背景下考察,將其視為一個(gè)暫時(shí)的、非一般性的歷史過程。以歷史辯證法闡明馬克思原始積累理論的具體化發(fā)展與演進(jìn)歷程,是深化理解馬克思對資本主義批判的重要途徑。

“原始積累”是關(guān)乎資本主義何以形成的歷史現(xiàn)實(shí)問題和資本何以發(fā)展的理論邏輯問題。當(dāng)前,學(xué)術(shù)界對馬克思原始積累理論的探討局限于《資本論》這一單一文本,并偏向于將原始積累這一復(fù)雜的歷史過程簡單機(jī)械地概括為“對內(nèi)暴力掠奪、對外殖民擴(kuò)張”。這種忽略對其他不同時(shí)期文本中相關(guān)思想的挖掘與串聯(lián)式思考的做法,不僅不利于我們?nèi)媲铱陀^地審視這一理論的演進(jìn)歷程與發(fā)展脈絡(luò),還不利于我們還原資本主義起源的歷史真相、預(yù)判其未來走向。只有重回馬克思著作,以歷史唯物主義視角和方法研讀相關(guān)文本,才能明晰馬克思原始積累理論的發(fā)展脈絡(luò)與立場觀點(diǎn),最終實(shí)現(xiàn)對“資本主義何以可能”問題的正確理解,達(dá)到“正確認(rèn)識(shí)和把握資本的特性和行為規(guī)律”[1]的目的。

一、萌芽與起點(diǎn):以商業(yè)活動(dòng)為藍(lán)本初探“工場手工業(yè)”的形成條件

為了揭露蒲魯東關(guān)于資本主義批判的非科學(xué)性,馬克思在《哲學(xué)的貧困》中考察了“真正的工場手工業(yè)是怎樣發(fā)展起來的”,由此開啟了對資本主義起源問題的初步探索。在馬克思看來,“市場的擴(kuò)大、資本的積累、各階級的社會(huì)地位的改變、被剝奪了收入來源的大批人口的出現(xiàn)”[2]625,構(gòu)成了英國工場手工業(yè)形成的歷史條件。新航道的開辟和海上貿(mào)易的開展是一切變化的開端。在貿(mào)易推動(dòng)下,國內(nèi)外市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,流通中的商品數(shù)量大幅增加,刺激著本國工場手工業(yè)的發(fā)展。為了生產(chǎn)這些市場大量需求且能帶來豐厚利潤的手工業(yè)制品,英國資產(chǎn)階級一方面強(qiáng)占大量耕地并將其轉(zhuǎn)變?yōu)樗饺四翀觯硪环矫嫱茝V使用農(nóng)業(yè)工具以提高生產(chǎn)效率。如此一來,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需要的人力大幅減少,大批農(nóng)民被迫離開賴以生存的土地,尋求新的生活來源。當(dāng)時(shí)大量招工的城市手工業(yè)作坊成為他們少有的選擇之一。為了滿足自身或家庭最基本的生活需要,這些流入城市的農(nóng)民不得不忍受作坊微薄的工資和惡劣的工作環(huán)境,不僅為資產(chǎn)階級生產(chǎn)出新的商品與財(cái)富,推動(dòng)了作坊內(nèi)部分工的發(fā)展和規(guī)模的擴(kuò)大,還為資產(chǎn)階級構(gòu)建“以勞動(dòng)和交換為基礎(chǔ)的所有制”[2]557奠定了基礎(chǔ)。后來,馬克思在《共產(chǎn)黨宣言》中繼續(xù)以“新航路-海上貿(mào)易-市場需求-侵占土地-城鄉(xiāng)分離-資料聚集-分工-工場手工業(yè)”為線索,勾勒了資本主義生產(chǎn)方式誕生的具體過程,并指出,“東印度和中國的市場、美洲的殖民化、對殖民地的貿(mào)易、交換手段和一般商品的增加,使商業(yè)、航海業(yè)和工業(yè)空前高漲,因而使正在崩潰的封建社會(huì)內(nèi)部的革命因素迅速發(fā)展。以前那種封建的或行會(huì)的工業(yè)經(jīng)營方式已經(jīng)不能滿足隨著新市場的出現(xiàn)而增加的需求了。工場手工業(yè)代替了這種經(jīng)營方式。”[3]32在此過程中,“資產(chǎn)階級也在同一程度上發(fā)展起來”[3]32,33。當(dāng)越來越多的社會(huì)財(cái)富、生產(chǎn)資料、生活資料以及勞動(dòng)工具等“在一定的社會(huì)關(guān)系內(nèi)生產(chǎn)出來和積累起來”[2]724,并聚集到少數(shù)人手中,資產(chǎn)階級就創(chuàng)造出自身“生存和統(tǒng)治的根本條件”[3]43。

可以說,早在19世紀(jì)40年代分析“工場手工業(yè)是怎樣發(fā)展起來的”問題時(shí),馬克思就已經(jīng)意識(shí)到,理應(yīng)存在一個(gè)先于資本主義生產(chǎn)方式建立的“積累”階段,也就是后來《資本論》中所闡釋的“所謂原始積累”階段。雖然在這個(gè)時(shí)期,馬克思還沒有提出“原始積累”這個(gè)概念,仍然用“資本積累”概念來表述資本家進(jìn)行資本原始積累的活動(dòng),且沒有深入到資本主義生產(chǎn)方式內(nèi)部去挖掘資本的運(yùn)動(dòng)規(guī)律和形成過程,但馬克思立足于人類歷史發(fā)展的一般規(guī)律對“資本何以可能”的探索仍為其后續(xù)研究奠定了基礎(chǔ)。

二、探索與建構(gòu):通過溯源資本揭開“資本的原始積累”的神秘面紗

19世紀(jì)50年代末,當(dāng)馬克思著手剖析資本主義社會(huì)復(fù)雜的內(nèi)在結(jié)構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制時(shí),面臨著需要回答以資本為基礎(chǔ)的生產(chǎn)方式是如何建立起來的棘手問題。馬克思在《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判(1857-1858年手稿)》中指出,“把這些生產(chǎn)關(guān)系作為歷史上已經(jīng)形成的關(guān)系來正確地加以考察和推斷,總是會(huì)得出這樣一些原始的方程式,——就像例如自然科學(xué)中的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)一樣,——這些方程式將說明在這個(gè)制度以前存在的過去”[4]453。為了破解這些“方程式”,馬克思選擇探究這個(gè)制度的過去,并創(chuàng)造性地提出了“原始積累”這個(gè)概念,用以區(qū)別“資本積累”和表示資本主義歷史前提。在馬克思看來,原始積累是資本的生成史與歷史前提,是資本洪水期的前提條件。處于原始積累時(shí)期的資本已初具發(fā)展勢頭,但尚未建立起“受資本統(tǒng)治的生產(chǎn)方式的實(shí)際體系”[4]451,因而迫切地尋求一切能將貨幣轉(zhuǎn)化為資本、將勞動(dòng)者轉(zhuǎn)化為雇傭勞動(dòng)者的方法與手段,為后續(xù)發(fā)展掃清障礙,這也是原始積累的重要任務(wù)。只有順利完成這一任務(wù),資本才能進(jìn)入以資本增殖為主要任務(wù)的現(xiàn)代史階段。

除了從時(shí)間維度明確原始積累的特殊屬性與主要任務(wù),馬克思還詳細(xì)論述了原始積累的過程,指明了資本主義生產(chǎn)方式得以建成的四個(gè)必要條件:一是存在與“生存資料,生活資料,自我保存資料”等客觀現(xiàn)實(shí)要素相分離的活的勞動(dòng)力;二是存在足夠多的且有意愿購買生產(chǎn)資料和勞動(dòng)力的原始資本;三是資本與勞動(dòng)力之間可以自由交換;四是必須以創(chuàng)造貨幣、創(chuàng)造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)資本增殖為目的。[4]456這四個(gè)條件缺一不可且互為補(bǔ)充:如果沒有強(qiáng)大的資金支持以及強(qiáng)烈的增殖訴求,資本就不會(huì)迫切且貪婪地將一切資源聚集在自身統(tǒng)治之下,也就無法在短時(shí)間內(nèi)獲得如此多因失去生存資料而陷入貧困境地的勞動(dòng)力資源;如果沒有這些一貧如洗但自由支配自身勞動(dòng)能力的勞動(dòng)者,資本與勞動(dòng)力間的自由交換就無從談起,也就無法進(jìn)一步擴(kuò)大資本主義生產(chǎn)規(guī)模、推動(dòng)分工發(fā)展,畢竟“只有在貨幣所有者在商品市場上,在流通內(nèi)部找到自由的工人時(shí),貨幣才能轉(zhuǎn)化為資本,或者說,貨幣所有者才能轉(zhuǎn)化為資本家”[5]42。

如果說《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判(1857-1858年手稿)》和《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判(1861-1863年手稿)》是站在資本的角度考察“資本何以可能”的,那么在1865年的《工資、價(jià)格和利潤》中,馬克思則站在了勞動(dòng)者的角度考察了這一問題,深化了對原始積累的認(rèn)識(shí)。馬克思發(fā)現(xiàn),市場上好像天然存在著占有土地、機(jī)器和各種生產(chǎn)資料的買者以及除自身勞動(dòng)力之外一無所有的賣者,前者的購買是為了賺錢,后者的售賣是為了謀生。對于這個(gè)現(xiàn)象,馬克思認(rèn)為,只有掌握了這個(gè)“經(jīng)濟(jì)學(xué)家所謂的預(yù)先積累或原始積累,實(shí)際上應(yīng)該稱做原始剝奪”[6]55,即“一連串使勞動(dòng)者與其勞動(dòng)資料之間的原始統(tǒng)一被破壞的歷史過程”[6]55,才能明白其中緣由。遺憾的是,此時(shí)馬克思專注于研究工資問題,原始積累只是作為破壞生產(chǎn)者與生產(chǎn)資料統(tǒng)一關(guān)系的罪魁禍?zhǔn)锥灰还P帶過。

在這一時(shí)期,馬克思嚴(yán)格區(qū)分了“原始積累”與“資本積累”,并從貨幣轉(zhuǎn)化為資本、勞動(dòng)者轉(zhuǎn)化為雇傭勞動(dòng)力的雙重視角分析了原始積累的過程與作用。盡管初步揭開了原始積累的神秘面紗,但相關(guān)論述只是散見于對資本生產(chǎn)過程或流通過程以及勞動(dòng)力價(jià)值的討論中,尚未形成系統(tǒng)化的研究成果。同時(shí),由于此時(shí)還受古典政治經(jīng)濟(jì)學(xué)“預(yù)先積累”論定程度的影響,馬克思曾認(rèn)為,“貨幣或自為存在的價(jià)值最初生成為資本時(shí),要以資本家作為非資本家時(shí)所實(shí)現(xiàn)的一定積累——即使是靠節(jié)約他自己的勞動(dòng)所創(chuàng)造的產(chǎn)品和價(jià)值等等——為前提”[4]452,因而,這一時(shí)期馬克思對原始積累持較為溫和的態(tài)度,這一態(tài)度后因馬克思對原始積累認(rèn)識(shí)的深入而發(fā)生轉(zhuǎn)變。

三、成熟與完善:以英國為例揭露“資本來到世間”的真實(shí)寫照

當(dāng)馬克思明確了資本是如何將“大量人手和大量工具結(jié)合起來”[4]503后,就將研究視野轉(zhuǎn)移到“生產(chǎn)者和生產(chǎn)資料分離的歷史過程”[8]822上來。這時(shí),只有假定在資本積累之前存在一個(gè)“原始積累”階段,才能更為深刻地理解資本主義生產(chǎn)方式的本質(zhì)和全部秘密。對此,馬克思以率先建立起工業(yè)體系、完成了原始積累的英國為例,在《資本論》第一卷的最后,用一章節(jié)的篇幅論述了“原始積累”,揭露了“資本來到世間”的真實(shí)寫照。之所以使用“原始”一詞,一方面是突出這種積累方式的時(shí)間性,與“資本積累”過程相區(qū)別;另一方面則是突顯其暴力性,與古典政治學(xué)所謂的“田園詩式的東西”相區(qū)別。自此,馬克思對原始積累的態(tài)度從溫和的中立轉(zhuǎn)為鮮明的批判,并表示,“資本來到世間,從頭到腳,每個(gè)毛孔都滴著血和骯臟的東西”[8]871。值得注意的是,在章節(jié)安排上,馬克思并沒有按照常規(guī)的時(shí)間先后順序組織相關(guān)內(nèi)容,而是用逆推的方法,將作為“起點(diǎn)”的原始積累置于作為“規(guī)律”的資本積累之后,即將資本主義的“生成史”置于“現(xiàn)代史”之后。這種看似顛倒的順序安排實(shí)則是方便理解之舉。因?yàn)?ldquo;感覺到了的東西,我們不能立刻理解它,只有理解了的東西才更深刻地感覺它”[7]286,也就是說,只有充分理解了資本積累的全部細(xì)節(jié)與一般規(guī)律,才能撥開迷霧,準(zhǔn)確把握作為資本發(fā)展歷史前提的“原始積累”的深刻內(nèi)涵和歷史意義。

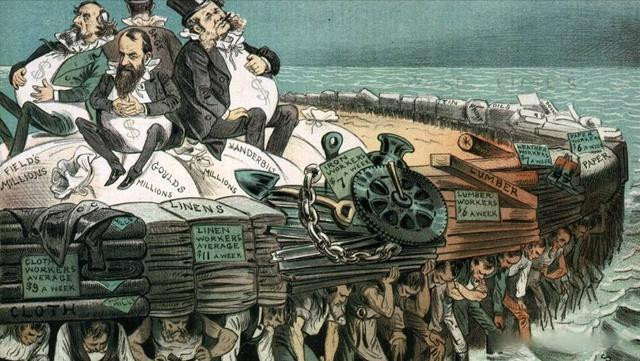

在《資本論》中,馬克思將原始積累視為“靠自己勞動(dòng)掙得的私有制”被“資本主義私有制”所替代的歷史過程,即“以各個(gè)獨(dú)立勞動(dòng)者與其勞動(dòng)條件相結(jié)合為基礎(chǔ)的私有制”被“以剝削他人的但形式上是自由的勞動(dòng)為基礎(chǔ)的私有制”所替代的過程,[8]873這一過程是漫長、復(fù)雜且充滿血腥暴力的。具體來說,資本先是通過直接的暴力強(qiáng)占土地等生產(chǎn)資料,由此“把封建財(cái)產(chǎn)和克蘭財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代私有財(cái)產(chǎn)”[8]842,推動(dòng)著“以自己勞動(dòng)為基礎(chǔ)的私有制的解體”[8]872;其次,借助國家機(jī)器的力量,或頒布維護(hù)資產(chǎn)階級經(jīng)濟(jì)利益與統(tǒng)治秩序的法律訓(xùn)誡,或使用鞭打、烙印、酷刑等暴力手段,使人們“被迫習(xí)慣于雇傭勞動(dòng)制度所必需的紀(jì)律”[8]846;最后,利用“殖民制度、國債、重稅、保護(hù)關(guān)稅制度、商業(yè)戰(zhàn)爭等”[8]868制度優(yōu)勢,制造出新的占有大量財(cái)富的剝削階級以及一無所有的被剝削階級。在明確了原始積累的血腥過程與暴力屬性后,馬克思指出,與資本家財(cái)富增長、實(shí)力強(qiáng)大同步發(fā)生的,是“貧困、壓迫、奴役、退化和剝削的程度不斷加深,而日益壯大的、由資本主義生產(chǎn)過程本身的機(jī)制所訓(xùn)練、聯(lián)合和組織起來的工人階級的反抗也不斷增長”[8]874,資本主義必然走向滅亡。

1867年《資本論》第一卷發(fā)表后,出現(xiàn)了一些對原始積累理論的錯(cuò)誤理解與認(rèn)識(shí)偏頗。對此,馬克思通過書信的形式進(jìn)行了必要的補(bǔ)充說明。在1877年《給<祖國紀(jì)事>雜志編輯部的信》中,馬克思強(qiáng)調(diào)了原始積累的特殊性與偶然性,駁斥了俄國民粹主義者米海洛夫斯基把《資本論》教條化并將西歐資本主義國家原始積累的過程視為一般的做法,表明了其歷史唯物主義立場。馬克思認(rèn)為,當(dāng)英國通過“圈地運(yùn)動(dòng)”徹底完成了原始積累、建立起資本主義生產(chǎn)方式后,“西歐的其他一切國家都正在經(jīng)歷著同樣的運(yùn)動(dòng)”[6]465,但若將“關(guān)于西歐資本主義起源的歷史概述徹底變成一般發(fā)展道路的歷史哲學(xué)理論”[6]466,并認(rèn)為所有民族都要走西歐資本主義道路,就是忽略了各國歷史環(huán)境的差異,是對原始積累理論的誤解與誤讀。對此,馬克思以羅馬的無產(chǎn)者淪為游民而發(fā)展出來奴隸制的歷史為例,說明“極為相似的事變發(fā)生在不同的歷史環(huán)境中就引起了完全不同的結(jié)果”[6]466,而“關(guān)于原始積累的那一章只不過想描述西歐的資本主義經(jīng)濟(jì)制度從封建主義經(jīng)濟(jì)制度內(nèi)部產(chǎn)生出來的途徑”[6]465。后來,馬克思在1881年《給維·伊·查蘇利奇的復(fù)信》中重申了這一觀點(diǎn)與立場,表明要把原始積累“這一運(yùn)動(dòng)的‘歷史必然性’限制在西歐各國的范圍內(nèi)”[6]570,其他各國并不必然走上相同的道路或遵循同質(zhì)化方法。

可以說,通過考察在當(dāng)時(shí)最具典型形式的英國,馬克思明確了資本主義原始積累的血腥過程與非正義屬性,并反對將這種發(fā)展道路視為唯一選擇或必經(jīng)之路。正如恩格斯在《致韋爾納·桑巴特的信》中所說,“馬克思的整個(gè)世界觀不是教義,而是方法。它提供的不是現(xiàn)成的教條,而是進(jìn)一步研究的出發(fā)點(diǎn)和供這種研究使用的方法”。[9]691

四、透視與解讀:有關(guān)資本主義原始積累的歷史真相

通過還原英國式的發(fā)展道路,馬克思回答了資本主義生產(chǎn)方式何以形成這一關(guān)鍵問題,展示了原始積累的歷史細(xì)節(jié),還原了這個(gè)被遮蔽的歷史過程的真相。在馬克思看來,原始積累不過是“一連串使勞動(dòng)者與其勞動(dòng)資料之間的原始統(tǒng)一被破壞的歷史過程”[6]55,即物質(zhì)維度與社會(huì)關(guān)系維度雙重“分離”的過程。這個(gè)歷史過程不是由單一事件推動(dòng)進(jìn)行的,而是由一系列具有劃時(shí)代性質(zhì)的事件共同作用下逐漸完成的,如暴力侵占農(nóng)民土地及各種形式的公有財(cái)產(chǎn)、驅(qū)逐農(nóng)村人口、頒布維護(hù)資產(chǎn)階級利益的相關(guān)法律、開展海外貿(mào)易與商業(yè)戰(zhàn)爭、進(jìn)行殖民擴(kuò)張、發(fā)行國債和制定保護(hù)關(guān)稅制度等。這些事件的發(fā)生,決不是按照古典政治經(jīng)濟(jì)學(xué)家所謂的“田園詩式”溫和地進(jìn)行的或自然而然發(fā)展的,而是有效結(jié)合了資本權(quán)力與國家權(quán)力,以最殘酷且無孔不入的暴力為基礎(chǔ)的。可以說,暴力作為一種經(jīng)濟(jì)力,“是每一個(gè)孕育著新社會(huì)的舊社會(huì)的助產(chǎn)婆”[8]861,而借助暴力手段發(fā)展自身的資本,“從頭到腳,每個(gè)毛孔都滴著血和骯臟的東西”[8]871。在此,我們可以從對土地的侵占、對人的規(guī)訓(xùn)以及對財(cái)富的掠奪這三個(gè)維度審視原始積累的全過程。

1.侵占土地,實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)者與勞動(dòng)資料的分離

積累的第一個(gè)條件,是資本家能夠賣掉自己的商品,并把由此得到的絕大部分貨幣再轉(zhuǎn)化為資本。[8]651這就需要存在足夠多的、有消費(fèi)需要的人。但當(dāng)人們處于自給自足狀態(tài)時(shí),消費(fèi)需求有限,商品無法順利銷售出去,價(jià)值也就無法實(shí)現(xiàn)。原始積累的重要作用在此凸顯,即運(yùn)用各種手段將盡可能多的物質(zhì)資源轉(zhuǎn)化為具有排他性質(zhì)的私有財(cái)產(chǎn),剝奪農(nóng)民和手工業(yè)者賴以生存的生產(chǎn)資料,重構(gòu)生產(chǎn)方式。

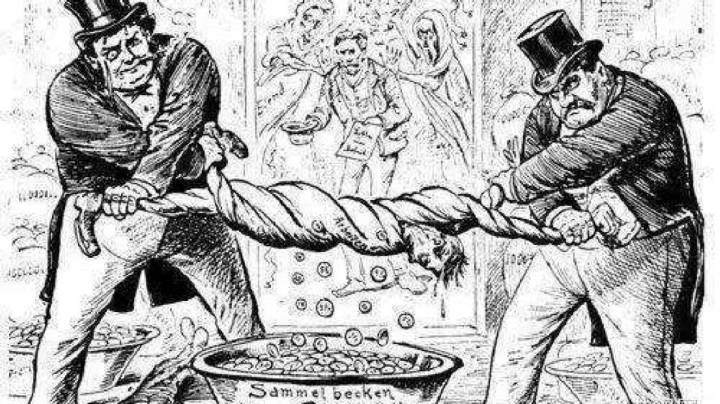

土地作為承載傳統(tǒng)生產(chǎn)關(guān)系與所有權(quán)關(guān)系、提供人們基本生活保障的物質(zhì)基礎(chǔ),是資產(chǎn)階級必須率先搶占并變革的內(nèi)容。如果能侵占大量土地、變革“私有-公有”并存的封建土地所有制,就能實(shí)現(xiàn)“勞動(dòng)者和勞動(dòng)實(shí)現(xiàn)條件的所有權(quán)之間的分離”[8]821,滿足資產(chǎn)階級擴(kuò)大放牧面積、提高生產(chǎn)效率、建立新生產(chǎn)模式的需要。為此,資產(chǎn)階級憑借雄厚的資金支持、強(qiáng)大的武力威懾以及國家法律的背書,通過圈劃農(nóng)民份地、強(qiáng)行拆除住房、盜竊公有地、購買封建貴族與氏族的國有土地和教會(huì)地產(chǎn)等一系列行為,獲得了大量土地份額。《公有地圍圈法》的出臺(tái)更是賦予了大地主們侵占土地行為的合法性,使其“不僅侵占了荒地,而且往往也侵占了個(gè)人以一定的租金向公社租來耕種的土地或共同耕種的土地”[8]834。一旦其侵占行為遭到氏族或公社成員的反抗,他們就會(huì)動(dòng)用武力暴力驅(qū)趕,可以說,“對直接生產(chǎn)者的剝奪,是用最殘酷無情的野蠻手段,在最下流、最齷齪、最卑鄙和最可惡的貪欲的驅(qū)使下完成的”[8]873。

在侵占土地的過程中,“資本租地農(nóng)場或商人租地農(nóng)場的大租地農(nóng)場”[8]833大幅增長,資本主義租地農(nóng)場主應(yīng)運(yùn)而生。這個(gè)新興的階級主體通過繳納租金的方式獲得土地使用權(quán),通過支付工資的形式占有雇傭農(nóng)民的剩余價(jià)值。在貨幣貶值的背景下,資本主義租地農(nóng)場主支付的工資和地租一并下降,他們得以“靠犧牲自己的雇傭工人和地主的利益而致富”[8]853,增加貨幣資本。同時(shí),他們還“依靠自己的權(quán)威,把他們名義上的所有權(quán)轉(zhuǎn)化為私有財(cái)產(chǎn)權(quán)”[8]837,“把具有共同體性質(zhì)的混合土地所有制界定為排他性的明晰產(chǎn)權(quán)”[10],完成了帶有明確市場指向的土地確權(quán)運(yùn)動(dòng)。如此一來,原本分散的或隸屬于共同體的土地轉(zhuǎn)變?yōu)榧械那抑粚儆谔囟▊€(gè)人的財(cái)產(chǎn),原本以生產(chǎn)者自己勞動(dòng)為基礎(chǔ)的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐詣兿魉藙趧?dòng)為基礎(chǔ)的生產(chǎn)模式。越來越多的自耕農(nóng)失去土地,被迫淪為小租地農(nóng)民或純粹的無產(chǎn)者。最終,“大約在1750年,自耕農(nóng)消滅了,而在18世紀(jì)最后幾十年,農(nóng)民公有地的最后痕跡也消滅了”。[8]830當(dāng)資本完成了與土地的合并,“勞動(dòng)者把土地當(dāng)作生產(chǎn)的自然條件的那種關(guān)系”[4]490也一并解體。值得一提的是,與封建領(lǐng)主不同,資本主義租地農(nóng)場主沒有保護(hù)雇傭農(nóng)民權(quán)益或安全的義務(wù),他們只需要支付微薄的工資就可以占有雇傭農(nóng)民的勞動(dòng)并為己所用,由此“撕下了罩在家庭關(guān)系上的溫情脈脈的面紗,把這種關(guān)系變成了純粹的金錢關(guān)系”[3]34。

與土地的私有化和資本化同步發(fā)生的,是生產(chǎn)資料與生產(chǎn)工具的集中化以及國內(nèi)市場的擴(kuò)大化。起初,紗錠和織機(jī)等生產(chǎn)工具分散在農(nóng)村,輔之以農(nóng)民家庭自己種植的亞麻等生產(chǎn)資料,農(nóng)民得以在耕作之余少量地紡織,或滿足自身需要,或賺取額外收入,維持獨(dú)立生存地位。隨著土地所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,那些曾隸屬于農(nóng)民的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具也一并落入資本家的手中,“勞動(dòng)者是工具所有者的那種關(guān)系”[4]491隨之解體,“耕織結(jié)合”的生產(chǎn)方式也難以為繼。由于失去一切自給自足的手段,人們只能從市場上購買所需的生產(chǎn)資料與生活資料,一個(gè)由工業(yè)資本供應(yīng)的巨大市場應(yīng)運(yùn)而生,加速推進(jìn)資本主義生產(chǎn)方式的形成。

2.規(guī)訓(xùn)勞動(dòng)力,使人從屬于資本

一個(gè)擁有貨幣、生產(chǎn)資料或生產(chǎn)工具的人不足以成為資本家,只有當(dāng)他雇傭他人并占有其剩余勞動(dòng)時(shí),他才能稱之為“資本家”;同樣,一個(gè)有著大量資源、財(cái)富或發(fā)達(dá)商品經(jīng)濟(jì)的社會(huì)也不足以建立資本主義生產(chǎn)體系,只有這個(gè)社會(huì)存在越來越多靠出賣勞動(dòng)力才能過活的無產(chǎn)者時(shí),它才算具備了構(gòu)建新生產(chǎn)方式的條件。因此,盡管原始積累在不同的國家、不同的歷史時(shí)期和發(fā)展階段有著差異性的過程與順序,但其關(guān)鍵任務(wù),都無一例外地指向了制造出大量一無所有但能夠自由出賣自身勞動(dòng)力的雇傭勞動(dòng)者。

早在14世紀(jì)下半葉,英國就已經(jīng)形成了雇傭工人這一特殊群體,但當(dāng)時(shí),這一階級只占總?cè)丝谥械囊恍〔糠郑涞匚贿€“受到農(nóng)村的獨(dú)立農(nóng)民經(jīng)濟(jì)和城市的行會(huì)組織的有力的保護(hù)”[8]847,只是形式上從屬于資本。具體來說,對于農(nóng)業(yè)雇傭工人而言,“土地共用”使其能夠與共同體內(nèi)一起生活的人們共享休耕地和沼澤地、林地、野生牧場、荒地等未開墾土地,他們可以在這些“公有地上放牧自己的牲畜和取得木材、泥炭等燃料”[8]824,以滿足基本生活需要,并參加相關(guān)節(jié)日活動(dòng)或集體活動(dòng)。公有地之于農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)價(jià)值及圍繞土地形成的集體觀念,在農(nóng)業(yè)資本家看來,卻阻礙了其整合土地資源、提高土地肥力、擴(kuò)大自身影響力。對于城市小手工業(yè)雇傭工人而言,行會(huì)就是如公有地一般給人安全感與聯(lián)結(jié)感的存在,它既是規(guī)范工商業(yè)活動(dòng)、提高職業(yè)技能、維持成員基本生存的經(jīng)濟(jì)組織,又是秉持休戚與共信條、開展集體互助活動(dòng)、提供公共服務(wù)的社會(huì)組織。行會(huì)這種“關(guān)于學(xué)徒和幫工的制度以及關(guān)于勞動(dòng)的約束性規(guī)定”[8]822、共同體式的發(fā)展模式,對于工業(yè)資本家來說,卻成為其建立資本主義生產(chǎn)模式、獲取更多勞動(dòng)力資源的障礙,必須盡快推翻并用新的社會(huì)關(guān)系取而代之。為此,資本家通過“排擠占有財(cái)富源泉的封建主”[8]822,使原本自給自足但隸屬于地主統(tǒng)治的農(nóng)民變?yōu)?ldquo;不斷地為城市工業(yè)提供大批完全處于行會(huì)關(guān)系之外的無產(chǎn)者”[8]854;通過“排擠行會(huì)的手工業(yè)師傅”[8]822,將那些“從前為自己勞動(dòng)或者作為行會(huì)師傅的幫工的手工業(yè)者變成受資本家直接支配的雇傭工人”[8]584。大量小生產(chǎn)者失去了對生產(chǎn)生活資料的控制,失去了與傳統(tǒng)封建關(guān)系的聯(lián)結(jié),一無所有的同時(shí)又孑然一身,淪為了被拋向勞動(dòng)力市場且不受法律保護(hù)的無產(chǎn)者。

但這些脫離慣常生活軌道、處于失序狀態(tài)的人們并沒有如資產(chǎn)階級所設(shè)想的那般快速轉(zhuǎn)變身份以適應(yīng)新的環(huán)境要求與紀(jì)律要求,甚至未能如其所愿自發(fā)或自覺地轉(zhuǎn)化為可為資本所用的勞動(dòng)力補(bǔ)給——他們或受傳統(tǒng)思維影響不愿出賣自己,或抗拒惡劣工作環(huán)境,或不滿足于低廉工資,于是寧可成為乞丐、盜賊或流浪漢也不愿進(jìn)入工廠工作。為了扭轉(zhuǎn)這種被動(dòng)處境,資產(chǎn)階級借助國家機(jī)器的力量,一方面將那些有勞動(dòng)能力卻沒有勞動(dòng)意愿、逃避勞動(dòng)的人們視為“自愿的”罪犯,這些人一旦被發(fā)現(xiàn),就會(huì)面臨鞭打、烙印、酷刑等暴力懲罰;另一方面,頒布如1834年《濟(jì)貧法修正案》等法律,用偽善的收留取代直接的現(xiàn)金救濟(jì)或生活資料補(bǔ)給,使接受救濟(jì)的人“被迫習(xí)慣于雇傭勞動(dòng)制度所必需的紀(jì)律”[8]846。最終,這些“不受法律保護(hù)的、喪失人類尊嚴(yán)的、討厭的、令人憎惡的對象”[2]488被“趕到通往勞動(dòng)市場的狹路上”[4]502,成為雇傭工人。除此之外,資產(chǎn)階級還頒布了其他維護(hù)自身經(jīng)濟(jì)利益、穩(wěn)固政治權(quán)益的法律與制度。例如,通過設(shè)立關(guān)于“城市和農(nóng)村、計(jì)件勞動(dòng)和日勞動(dòng)的工資率”[8]848的法律,將工資“限制在與資本增殖需要相適應(yīng)的軌道以內(nèi)”[8]846;通過剝奪工人結(jié)社權(quán),將“資本和勞動(dòng)之間的斗爭限制在對資本有利的范圍內(nèi)”[8]851;通過現(xiàn)代稅收制度,使人們?nèi)淌芨邚?qiáng)度勞動(dòng)、加快財(cái)富的資本化進(jìn)程;等等。

最終,在法律手段和暴力手段的共同運(yùn)用下,資本完成了對人的規(guī)訓(xùn),使勞動(dòng)者及其勞動(dòng)從屬于資本。那些獨(dú)立自由但卻一無所有的人們不得不進(jìn)入工廠以維持生計(jì),并用賺到的微薄工資購買曾經(jīng)能輕易獲得的物質(zhì)資料以維系生命,生存成本明顯加重。甚至更多時(shí)候,他們無力支付價(jià)格不斷上漲的農(nóng)產(chǎn)品,不得不依賴政府的濟(jì)貧費(fèi)勉強(qiáng)過活。馬克思對此感嘆道,“從15世紀(jì)最后30多年到18世紀(jì)末,伴隨著對人民的暴力剝奪的是一連串的掠奪、殘暴行為和人民的苦難”。[8]836

3.掠奪財(cái)富,獲得滿足發(fā)展需要的原始資本

即便占有了大部分的生產(chǎn)資料、制造出大量可被資本吸納的雇傭勞動(dòng)力,如果沒有足夠多的購買這些資料和勞動(dòng)力的財(cái)富,資本主義生產(chǎn)方式也無法順利建成。原始積累自然也就承擔(dān)了為資本掠奪更多可用財(cái)富的重要任務(wù)。為此,資本憑借內(nèi)外兼施的法律保護(hù)、制度枷鎖和殘酷暴力,獲得了滿足其發(fā)展需要的巨額財(cái)富,迎來了“資本主義生產(chǎn)時(shí)代的曙光”[8]861。

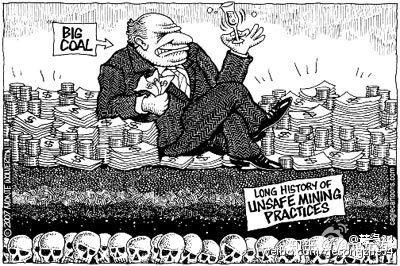

在世界范圍內(nèi),資本家借助殖民制度掠奪世界財(cái)富,使宗主國得以“在不預(yù)付一個(gè)先令的情況下”[8]862進(jìn)行原始積累。歐洲各國一方面憑借對殖民地的政治統(tǒng)治權(quán),大肆掠奪金銀財(cái)富、奴役或剿滅土著居民并強(qiáng)占自然資源,這些財(cái)富與資源流回國內(nèi)后被轉(zhuǎn)化為直接購買本國勞動(dòng)力、土地和各種生產(chǎn)資料的原始資本,加速推進(jìn)國內(nèi)原始積累進(jìn)程;另一方面則利用商業(yè)霸權(quán)進(jìn)行商業(yè)戰(zhàn)爭,通過人為設(shè)置大量貿(mào)易壁壘、開展單邊主義等,壟斷商品的銷售權(quán)、運(yùn)輸權(quán)和定價(jià)權(quán),為資本主義工業(yè)初期發(fā)展創(chuàng)造出巨大市場優(yōu)勢。如英國東印度公司及其高級職員就直接壟斷了與印度、中國貿(mào)易往來的航運(yùn)路線,獲得了制定茶葉、鹽、鴉片、檳榔等商品價(jià)格的權(quán)力,由此能源源不斷地創(chuàng)造巨額財(cái)富。財(cái)富的掠奪和積累并沒有惠及宗主國的人民,與國家富裕顯著增長形成鮮明對比的是本國人民的過度勞動(dòng)與生活貧困。例如,第一個(gè)充分發(fā)展了殖民制度并率先實(shí)現(xiàn)了商業(yè)繁榮的荷蘭,其人民群眾“在1648年就已經(jīng)比整個(gè)歐洲其余地區(qū)的人民群眾更加勞動(dòng)過度,更加貧窮,更加遭受殘酷的壓迫”[8]864。

在國內(nèi),資本家利用國債、公債、現(xiàn)代稅收制度、保護(hù)關(guān)稅制度等強(qiáng)有力的手段“合理合法”地收繳人民財(cái)產(chǎn)。這些財(cái)政手段賦予了貨幣生殖的能力,使貨幣無需“承擔(dān)投資于工業(yè)甚至高利貸時(shí)所不可避免的勞苦和風(fēng)險(xiǎn)”[8]865而直接轉(zhuǎn)化為資本,使“充當(dāng)政府和國民之間中介人的金融家”[8]865坐收漁翁之利,并使“交易所投機(jī)和現(xiàn)代的銀行統(tǒng)治興盛起來”[8]865,因而是一種“剝奪獨(dú)立勞動(dòng)者、使國民的生產(chǎn)資料和生活資料資本化、強(qiáng)行縮短從舊生產(chǎn)方式向現(xiàn)代生產(chǎn)方式的過渡的一種人為手段”[8]867。

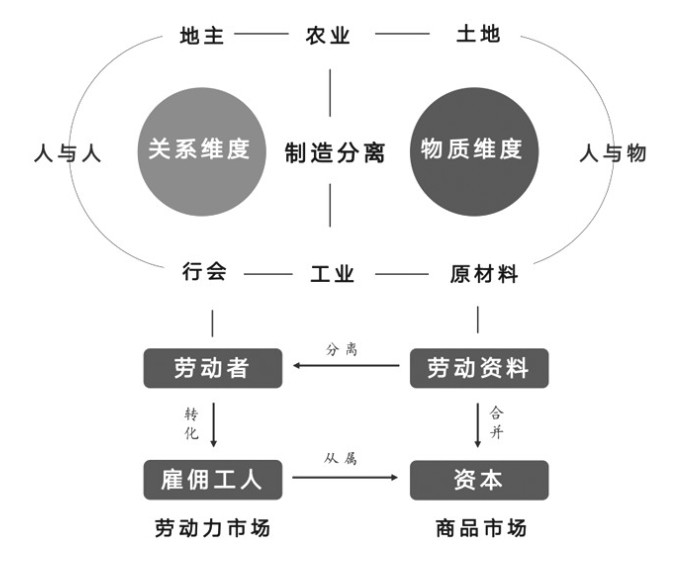

總的來說,作為一個(gè)歷史過程,原始積累的實(shí)質(zhì)就是“勞動(dòng)者和勞動(dòng)實(shí)現(xiàn)條件的所有權(quán)之間的分離”[8]821過程。這種“分離”(如圖1所示),一方面是物質(zhì)維度的分離,即剝奪生產(chǎn)者對包含土地、生產(chǎn)工具在內(nèi)的一切物質(zhì)資料的占有與控制,使“直接生產(chǎn)者對自己的生產(chǎn)資料擁有的所有權(quán)”[11]735消失;另一方面是社會(huì)關(guān)系維度的分離,即把人們從封建關(guān)系的束縛與保護(hù)中解放出來,“使勞動(dòng)者自身成為第三者的財(cái)產(chǎn)并成為被占有的生產(chǎn)資料的那種關(guān)系”[11]735消失。只有經(jīng)歷了物質(zhì)維度與社會(huì)關(guān)系維度的雙重分離,才能創(chuàng)造出適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展要求的資本主義生產(chǎn)方式以及依賴于資本的社會(huì)關(guān)系,才能制造出新的勞動(dòng)者受奴役的形式,進(jìn)而為資本的發(fā)展和擴(kuò)張鋪平道路。這個(gè)分離過程并不是一帆風(fēng)順的或自然而然進(jìn)行的,否則“資產(chǎn)階級歷史學(xué)家就不會(huì)把封建主義生產(chǎn)方式的解體僅僅半明半暗地描述為勞動(dòng)者的解放,而不同時(shí)描述為封建主義剝削方式轉(zhuǎn)化為資本主義剝削方式了”[11]735;這個(gè)分離趨勢也并不會(huì)因?yàn)樵挤e累過程的結(jié)束或資本主義生產(chǎn)方式站穩(wěn)腳跟就戛然而止,反而會(huì)隨著資本擴(kuò)張的加速與壟斷的增強(qiáng)而不斷再生產(chǎn)出來。

圖1原始積累的實(shí)質(zhì)

五、結(jié) 語

思想或理論的形成不是一蹴而就、一勞永逸的,總要經(jīng)歷從模糊認(rèn)識(shí)到清晰概括再到深入剖析的歷史過程,彰顯著特殊的歷史邏輯和范式轉(zhuǎn)換,馬克思對原始積累的認(rèn)識(shí)就經(jīng)歷了這一過程。最終,通過批判性地考察在當(dāng)時(shí)最具典型形式的英國何以建成資本主義生產(chǎn)方式的具體的歷史過程,馬克思揭露了“資本來到世間”的真實(shí)寫照。在馬克思看來,原始積累不過是生產(chǎn)力發(fā)展之“必然”與歷史發(fā)展之“偶然”在特定的、具體的歷史條件下的產(chǎn)物,即資本運(yùn)用各種方法與手段將一切可用資源,如土地、勞動(dòng)力、國內(nèi)外財(cái)富等,占為己有并為己所用的過程。正是通過這一過程,資本主義生產(chǎn)方式才能取代落后于生產(chǎn)力發(fā)展要求的封建主義生產(chǎn)方式,依賴于資本的社會(huì)關(guān)系才能替代傳統(tǒng)的人身依附關(guān)系,最終使資本成為一般,得以建成資本主義生產(chǎn)方式。

隨著時(shí)代的發(fā)展,馬克思原始積累理論煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。尤其是自20世紀(jì)70年代以來,部分西方學(xué)者如大衛(wèi)·哈維(David Harvey)、莫里斯·多布(Maurice Herbert Dobb)、艾倫·梅克辛斯·伍德(Ellen Meiksins Wood)以及佩里·安德森(P.Anderson)等發(fā)現(xiàn),資本對公共資源的掠奪與占有現(xiàn)象愈發(fā)明顯,甚至出現(xiàn)了海外屯田等形式的“新圈地運(yùn)動(dòng)”,這與馬克思在《資本論》中闡述的“所謂原始積累”極為相似,因而將研究視野轉(zhuǎn)回馬克思原始積累理論,以期通過新的解讀與闡述掌握變化發(fā)展著的現(xiàn)實(shí),并引發(fā)了如“多布-斯威齊之爭”“湯普森-安德森之爭”以及“布倫納辯論”等相關(guān)討論。這些學(xué)者們主要聚焦于以下幾個(gè)方面:一是探討資本主義生產(chǎn)方式取代封建主義生產(chǎn)方式的過程,是階級斗爭為主導(dǎo)的,還是商業(yè)貿(mào)易推動(dòng)的,亦或是產(chǎn)權(quán)關(guān)系變革決定的,即將原始積累視為一個(gè)歷史必然,集中于挖掘“必然”背后的“一般”推動(dòng)力;二是爭論原始積累是“歷史性的”還是“持續(xù)性的”,尤其是當(dāng)資本主義“已經(jīng)被豐富到了一個(gè)在馬克思本身所處的時(shí)代不能想象的程度”[12]331時(shí),是遵從馬克思的邏輯將原始積累“限制在某個(gè)上古的時(shí)點(diǎn)、某段資本主義的史前時(shí)期”[12]329,還是應(yīng)“嚴(yán)肅對待貫穿資本主義歷史地理的原始積累的持續(xù)性”[12]328;三是致力于豐富原始積累的歷史細(xì)節(jié)、擴(kuò)展理論視野,如探討新的勞動(dòng)性別分工、新的父權(quán)制秩序以及女性身體機(jī)械化等議題,致力于還原“一系列馬克思沒有提及但對資本主義積累卻極為重要的歷史現(xiàn)象”[13]3。這些聚焦于“資本主義何以興起”以及“何以為繼”的討論,一方面,闡釋了新的社會(huì)制度與生產(chǎn)方式誕生之復(fù)雜性和條件性,在不同維度豐富了馬克思原始積累理論;另一方面,由于所處歷史背景的不同和立場觀點(diǎn)的差異,個(gè)別討論也存在誤讀和曲解馬克思原始積累思想的傾向,例如,盡管明確了原始積累之于資本主義的重要地位與作用,但馬克思始終將資本主義原始積累視為一個(gè)“非一般性”的過程與“歷史發(fā)展”的產(chǎn)物,并堅(jiān)持在特定的、具體的歷史條件中考察這一過程。馬克思堅(jiān)決反對將原始積累視為“一般”或以此為名宣揚(yáng)資本主義具有歷史必然性或永恒發(fā)展性的做法,并指出,這種脫離“具體”歷史與“實(shí)然”條件、空談“一般”邏輯與“必然”結(jié)果的做法不過是資產(chǎn)階級意識(shí)形態(tài)的詭計(jì),畢竟資本主義生產(chǎn)方式起源的“條件性”中蘊(yùn)藏著其走向滅亡的“必然性”。同時(shí),手段的相似性并不意味著功能的同質(zhì)性。當(dāng)資本主義通過暴力掠奪、身份規(guī)訓(xùn)、金融控制等手段建立起資本主義生產(chǎn)方式后,這些行之有效的方法并沒有被棄之不用或失去效用,反而成為一以貫之的策略。這就需要我們準(zhǔn)確研判資本“制造分離”行為的出發(fā)點(diǎn)——只有以建立資本占主導(dǎo)地位的生產(chǎn)方式為目的,才符合“原始積累”的功能需求而隸屬于這一階段;當(dāng)資本出于穩(wěn)固自身地位、擴(kuò)大勢力范圍、緩解發(fā)展危機(jī)等意圖而“再制造分離”時(shí),就要將其置入“資本的現(xiàn)代史”即“資本積累”中去討論。一旦脫離目的限制空談“分離”行為,就容易混淆“原始積累”與“資本積累”,難免產(chǎn)生爭議。

當(dāng)下,數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展更是將人們的注意力轉(zhuǎn)移至與數(shù)字資本原始積累問題相關(guān)的新議題上。學(xué)者們發(fā)現(xiàn),在與數(shù)字技術(shù)媾和的過程中,資本好似重回原始積累時(shí)期,憑借資金優(yōu)勢、強(qiáng)權(quán)控制、法律背書與政治許可等,進(jìn)行“數(shù)字圈地”與“數(shù)字殖民”,不僅剝奪了數(shù)字勞動(dòng)者對數(shù)字生產(chǎn)資料的使用與占有,變革了數(shù)據(jù)所有權(quán)關(guān)系,還構(gòu)建出數(shù)字依附關(guān)系,強(qiáng)化了資本的權(quán)力。即便使用了更隱蔽、更復(fù)雜多樣的手段,但其目的仍是制造生產(chǎn)者和生產(chǎn)資料的分離,因而并沒有脫離馬克思關(guān)于“資本主義何以可能”的討論范圍。這種新的制造分離的行為更是與馬克思提出的原始積累中“包括現(xiàn)代資產(chǎn)階級社會(huì)的整個(gè)發(fā)展史”[11]735的觀點(diǎn)相吻合,印證了資本主義“發(fā)展的起點(diǎn)是勞動(dòng)者受奴役,發(fā)展的進(jìn)程就是這種奴役的形式變換”[11]735的事實(shí)。因此,只有讀懂了有關(guān)資本主義起源即原始積累的歷史真相,才能真正了解資本主義的現(xiàn)實(shí)境遇、預(yù)判其未來走向;只有充分了解馬克思對原始積累的觀點(diǎn)與看法、明晰其批判路徑,才能更好地回應(yīng)相關(guān)理論爭議,更好地理解這個(gè)加速發(fā)展著的資本主義社會(huì)。

參考文獻(xiàn):

[1]中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行[N].人民日報(bào),2021-12-11(001).

[2]馬克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.

[3]馬克思恩格斯文集:第2卷[M].北京:人民出版社,2009.

[4]馬克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995.

[5]馬克思恩格斯全集:第32卷[M].北京:人民出版社,1998.

[6]馬克思恩格斯文集:第3卷[M].北京:人民出版社,2009.

[7]毛澤東選集:第1卷[M].北京:人民出版社,1991.

[8]馬克思.資本論:第1卷[M].北京:人民出版社,2018.

[9]馬克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社,2009.

[10]侯建新.圈地運(yùn)動(dòng)與土地確權(quán)——英國16世紀(jì)農(nóng)業(yè)變革的實(shí)證考察[J].史學(xué)月刊,2019(10):5-46.

[11]馬克思恩格斯全集:第42卷[M].北京:人民出版社,2016.

[12]大衛(wèi)·哈維.跟大衛(wèi)·哈維讀《資本論》(第一卷)[M].劉英,譯.上海:上海譯文出版社,2014.

[13]西爾維婭·費(fèi)代里奇.凱列班與女巫:婦女、身體與原始積累[M].龔瑨,譯.上海:上海三聯(lián)書店,2023.

(本文原載《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)研究》2024年第11期,授權(quán)紅色文化網(wǎng)發(fā)布)

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)