■

內(nèi)容提要

作為一份《天演論》讀者的閱讀摘錄,《吳京卿節(jié)本天演論》具有復(fù)雜的思想譜系,由吳節(jié)本與《天演論》手稿本的對讀,可以清晰地識(shí)別出吳汝綸隱而未發(fā)的某些西學(xué)想象。吳汝綸由佛經(jīng)與西書類比,大膽猜測西書“自有體制”,而赫胥黎的文章在西方文學(xué)傳統(tǒng)中也的確占有一席之地,通過回溯Evolution and Ethics的誕生過程,可知原著的“導(dǎo)言”與“論”實(shí)有較大的文體差異,上卷的導(dǎo)言更接近赫胥黎著名的通俗科學(xué)散文。從Evolution and Ethics到《天演論》,嚴(yán)復(fù)的翻譯一定程度上實(shí)現(xiàn)了修辭與內(nèi)在邏輯的跨語際表達(dá),但在以捕捉重點(diǎn)為目的的摘錄中,吳汝綸并未重視類比中的邏輯關(guān)系,因而無意中忽略了他本希望移植到中國傳統(tǒng)文章中的特殊文體,這也顯示出晚清讀者沖破語言阻隔而感知辨析另一文學(xué)體系內(nèi)部之文體的困難。

■

關(guān) 鍵 詞

赫胥黎 嚴(yán)復(fù) 吳汝綸 《天演論》 文體

談起嚴(yán)復(fù)翻譯《天演論》的始末,他與古文大家吳汝綸就翻譯而進(jìn)行的商榷是不可繞過的一樁美談。[1]吳汝綸的意見對《天演論》定本之形成有不容忽視的影響,這一點(diǎn)在《天演論》的研究中已得到較為充分的說明,但吳汝綸對于《天演論》的介入還有另一種方式。初得《天演論》全稿時(shí),吳汝綸向嚴(yán)復(fù)寫信道:“得惠書并大著《天演論》,雖劉先主之得荊州,不足為喻。比經(jīng)手錄副本,秘之枕中。”[2]吳汝綸將《天演論》摘錄于日記中,內(nèi)容相對原本縮略過半,部分字句也有出入,由此,在赫胥黎的Evolution and Ethics原本與嚴(yán)復(fù)的《天演論》譯本之后,又形成了《吳京卿節(jié)本天演論》。

目前的研究多將《吳京卿節(jié)本天演論》視作嚴(yán)復(fù)《天演論》流播中的一個(gè)分支,用以考證《天演論》的版本、傳播影響等;[3]但從另一角度來說,《吳京卿節(jié)本天演論》亦可視為吳汝綸對《天演論》的接受與轉(zhuǎn)化之作,如雷中行便參用了吳節(jié)本來觀察吳氏對于自然知識(shí)的理解。[4]就此而言,《吳京卿節(jié)本天演論》也是考察中西文化溝通的一個(gè)可能范本。作為熱心新學(xué)的晚清士人及古文大家,吳汝綸抄錄《天演論》,最初未必有公開刊行的意愿,而更可能是在進(jìn)行私人的閱讀備忘。于日記中摘抄西學(xué)的現(xiàn)象在晚清士人中頗為常見,正如有研究者所指出的,“通過抄錄,士人可以在日記中‘再現(xiàn)’西書的文本價(jià)值,進(jìn)而在品評中提煉要旨,闡釋意義”[5],雖然吳汝綸的《天演論》摘抄僅抄撮大意,并無批注,但行文時(shí)自覺或不自覺地減省和字句變化,無意中帶出他的觀念和習(xí)慣。在此基礎(chǔ)上,或可對吳、嚴(yán)二人的翻譯與文體之論略作延伸,探討晚清士大夫讀者沖破語言阻隔而感知、辨析另一文學(xué)體系內(nèi)部之文體的可能與限度。

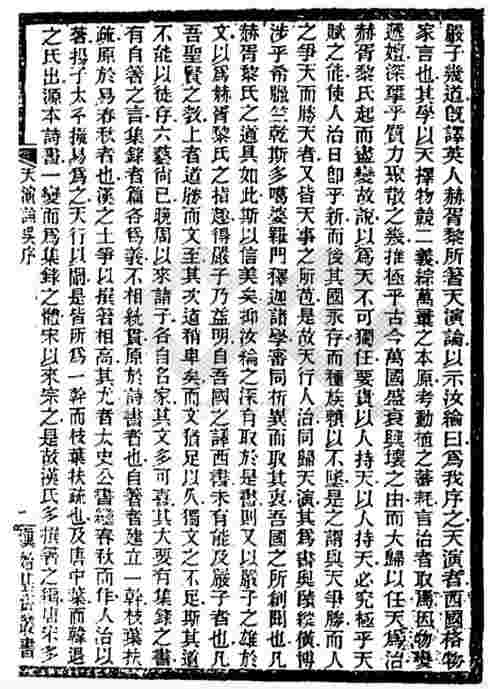

《天演論》吳序 慎始基齋本書影

早在1896年夏與嚴(yán)復(fù)的通信中,吳汝綸就提及了即將問世的《天演論》:“尊譯《天演論》,計(jì)已脫稿。所示外國格致家謂:順乎天演,則郅治終成。赫胥黎又謂:不講治功,則人道不應(yīng)。此其資益于自強(qiáng)之治者,誠深誠邃。”[6]可見此時(shí)他對《天演論》的內(nèi)容已經(jīng)有所了解。大約半年后,呂增祥因事至保定,嚴(yán)復(fù)便托其將手稿呈吳汝綸,請吳氏潤色并賜序。這是吳汝綸首次得見《天演論》全貌,他一邊校讀一邊抄錄,又恐《天演論》無副本,遞送中有遺失,修改后托女婿親自帶回。[7]

其實(shí)從嚴(yán)復(fù)1897年8月與其五弟觀衍的通信可知,副本是有的,可能還不止一份,但他交給吳汝綸的也確是原稿:“《天演論》索觀者有數(shù)處,副本被人久留不還,其原稿經(jīng)吳蓮池圈點(diǎn)者正取修飾增案,事畢擬即付梓。”[8]目前所存的《天演論》手稿本中,仍可見黃綠色之筆加以批注的痕跡,這極有可能就是吳汝綸的手跡[9]。嚴(yán)復(fù)對吳汝綸的意見頗為重視,參照其圈點(diǎn)進(jìn)行修改,至1897年11月,《天演論》的修改已完成,嚴(yán)復(fù)又去信吳汝綸,并附上兩份改后抄本中的一份,“懇先生再為斟酌”[10]。吳汝綸對于修改本的意見見于1898年3月20日的回信,其中提及“命篇立名,尚疑為慊”,并再次為之修改:“卮言既成濫語,懸疏又襲釋氏,皆似非所謂能樹立不因循者之所為。下走前抄福本,篇各妄撰一名,今綴錄書尾,用備采擇。”[11]吳汝綸的“妄撰”之名,大約便是他摘抄時(shí)隨篇標(biāo)注在日記中的篇名。

1903年正月吳汝綸去世,他生前主持的刊物《經(jīng)濟(jì)叢編》從第21期起,連續(xù)刊載《桐城先生逝世述略》《祭桐城先生文》《哭桐城先生詩》等詩文以示紀(jì)念,此外還以《吳京卿節(jié)本天演論》為題,將吳汝綸日記中的《天演論》摘錄連載發(fā)行,這可能便是吳汝綸的《天演論》摘抄首次公諸于世。當(dāng)年6月,上海文明書局將吳汝綸日記中的刪節(jié)版《天演論》正式出版,即《吳京卿節(jié)本天演論》。與其日記相比,《吳京卿節(jié)本天演論》的內(nèi)容并無變化,只是原本標(biāo)在末尾的篇名被調(diào)換到了篇首。以《天演論》出版后風(fēng)行一時(shí)的情況來看,此次出版或許不無商業(yè)利益的考量,吳汝綸的侄女婿廉泉既為文明書局的創(chuàng)始人之一,此書之于文明書局也是近水樓臺(tái)。據(jù)胡適回憶,他1905年入上海澄衷學(xué)堂讀書時(shí),曾受老師楊千里推薦閱讀了此書[12]。楊千里曾參與資助清末革命活動(dòng),頗有新學(xué)頭腦,他推薦學(xué)生購讀《吳京卿節(jié)本天演論》,可能是當(dāng)時(shí)恰逢此書在上海問世不久,購買便利;也可能是考慮到吳節(jié)本簡明精干,適宜于中學(xué)生的閱讀理解能力。另外,這也說明吳汝綸的節(jié)本得到了部分新學(xué)人士的認(rèn)可。在晚清民初的社會(huì)中,《吳京卿節(jié)本天演論》不失為一個(gè)有存在感的《天演論》版本。

可以想見,《吳京卿節(jié)本天演論》對晚清思想文化變革不無助推之效,但考慮到1898年《天演論》慎始基齋本、嗜奇精舍本均已由嚴(yán)復(fù)校訂發(fā)行并引起廣泛關(guān)注,五年后出的《吳京卿節(jié)本天演論》的社會(huì)影響在深度和廣度上,都很難超越嚴(yán)復(fù)的原本。不過,吳節(jié)本自身的特質(zhì)仍然值得關(guān)注。在成為公開銷行的出版物之前,吳節(jié)本首先是一份《天演論》的閱讀摘錄,在閱讀過程中,讀者本身的知識(shí)儲(chǔ)備、主觀旨趣、文章觀念與文本發(fā)生碰撞,吳汝綸日記中的摘抄,無意中保留了思想跨越中西進(jìn)行磨合交互的痕跡,因此,在赫胥黎與嚴(yán)復(fù)的維度之外,吳汝綸本人的思想文化特質(zhì)也參與了節(jié)本的形成過程,這使得吳節(jié)本有了更復(fù)雜的思想譜系。

一 吳節(jié)本的西學(xué)想象

吳汝綸既為古文大家,舊學(xué)根基深厚,早年也出入曾國藩、李鴻章的幕府,親歷洋務(wù)運(yùn)動(dòng),對新學(xué)多有涉獵。自1889年前后,他的日記中常常摘錄閱讀書報(bào)所得的西學(xué)知識(shí),雖然經(jīng)由中文譯書和報(bào)紙得來的知識(shí)并非“原汁原味”,甚至有些浮于表面,但長年的關(guān)注和積累,讓他形成了一些自己的西學(xué)判斷和感覺,這在他有關(guān)《天演論》的討論和閱讀摘錄中顯露出端倪。

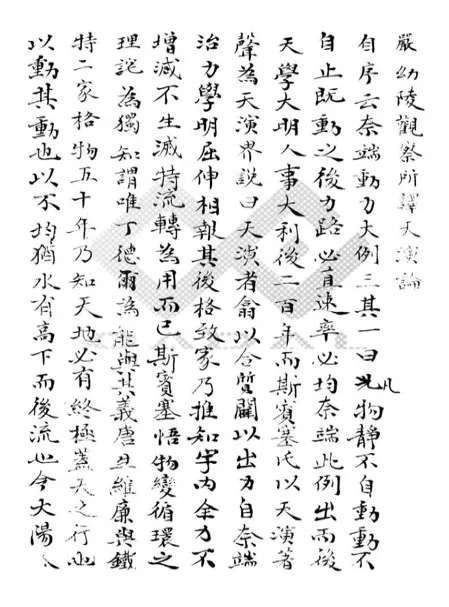

吳氏節(jié)本《天演論》書影

在為《天演論》所作的序中,吳汝綸將中國之書分為集錄與撰著二體,又言唐宋之后,“集錄既多,而向之所為撰著之體,不復(fù)多見”[13];而根據(jù)對西學(xué)譯作的既有觀察,他認(rèn)為“近世所傳西人書,率皆一干而眾枝,有合于漢氏之撰著”[14]。可是赫胥黎之書卻讓他陷入躊躇,既難比之于零散的集錄,卻也不似“一干而眾枝”的撰著。這可能是《天演論》的篇章布局帶來的困惑:《天演論》分為上、下卷,兩卷的思想分明有內(nèi)在關(guān)聯(lián),但言說風(fēng)格差異懸殊,每卷內(nèi)部的十多個(gè)章節(jié)又是相承的,難以用傳統(tǒng)的集錄/撰著二分法對其加以界定。或許正是有鑒于此,吳汝綸眼光雖落在《天演論》上,腦海中卻想象出一個(gè)與中國著作面貌迥異的西學(xué)著作,進(jìn)而看到了通過翻譯別創(chuàng)中國文章的希望。

張麗華指出,作為桐城文家,在吳汝綸的觀念中,文章體類的厘定與分辨有著重要意義,而文章體類的自我更迭與更新即蘊(yùn)含著健康的文化生機(jī)。時(shí)人以時(shí)文、公牘、說部之體來譯西書,是“吾文學(xué)靡敝”的表征,因而他所希冀于嚴(yán)復(fù)的,除了譯介西學(xué)之理外,也包含借翻譯西學(xué)為中國“文學(xué)”別創(chuàng)體類[15]。晉宋以來佛經(jīng)翻譯的鮮活例子,為吳汝綸的這番設(shè)想提供了一定支撐:佛書“與中儒著述,顯分體制”[16],“其文自為一類,不與中國同”[17]。佛經(jīng)的傳入和翻譯,不僅更新了漢語書籍的篇章體制,更創(chuàng)造了一類不同于以往的奇特文體,這一段文化史的佳話被吳汝綸反復(fù)提及,他雖不知“赫胥黎之道”“于釋氏何如”,但可以肉眼辨別的是赫胥黎之著在篇章體制上的特出,疊加上此前已有的對于西學(xué)著作的了解,他似乎認(rèn)為這與晉宋以來佛經(jīng)翻譯的情形差可比擬。且《天演論》中的某些帶有異質(zhì)色彩的概念、意象,也為他的這番設(shè)想提供了內(nèi)在肌理的佐證。由此,“赫胥黎之道”似也應(yīng)有為中國文體打開新局面的可能。

在吳汝綸的想象中,以赫胥黎之著為代表的西學(xué)著作具有極強(qiáng)的異質(zhì)性,從表層的篇章結(jié)構(gòu)到更為深層的詞句都應(yīng)是如此。這種想象不僅影響了他對于《天演論》的修改意見,也從他的節(jié)錄中滲透出來。由于閱讀摘抄相較于書信、序言別具一種私人性,吳節(jié)本的西學(xué)想象流露出某些隱而未發(fā)的特別關(guān)懷。

在初次讀到《天演論》全稿時(shí),吳汝綸就示意嚴(yán)復(fù)換例不可取:“若以譯赫氏之書為名,則篇中所引古書古事,皆宜以元書所稱西方者為當(dāng),似不必改用中國人語,以中事中人固非赫氏所及知。”[18]這從翻譯原則上來說,當(dāng)是持正之論,嚴(yán)復(fù)回信也表示信服,“其摻雜己說多者,皆削歸后案而張皇之”[19]。根據(jù)吳汝綸的說法,他對于嚴(yán)復(fù)將“己意所發(fā)明,皆退入后案”的做法是頗為滿意的,并稱贊曰“義例精審”[20],但若參照吳汝綸的節(jié)本,則會(huì)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)復(fù)對于中人中事的刪削程度,在吳汝綸那里可能是不夠的。

吳汝綸并不懂西文,也未讀過赫胥黎原著的其他譯本,但他篤定的是“中事中人固非赫氏所及知”,那么《天演論》中頻頻出現(xiàn)的中國故事也不應(yīng)出自赫胥黎的手筆,在摘錄時(shí),他往往傾向于將帶有鮮明中國色彩的表達(dá)略去,如:

原文:Of the more thoroughgoing of the multitudinous attempts to apply the principles of cosmic evolution, or what are supposed to be such, to social and political problems, which have appeared of late years, a considerable proportion appear to me to be based upon the notion that human society is competent to furnish, from its own resources, an administrator of the kind I have imagined. The pigeons, in short, are to be their own Sir John Sebright.(Prolegomena VIII)[21]

嚴(yán)本:夫擇種留良之術(shù),其用諸樹藝牧畜而大有功者,以其所擇者草木禽獸,而擇之者人也。今則以人擇人,是何異于上林之羊,欲自為其卜式;汧渭之馬,欲自為其伯翳,多見其不知量而敗也已。(卮言十)[32]

吳汝綸日記:夫擇種留良行之樹藝牧畜而有功者,以所擇者草木禽獸,而擇之者人也,今則以人擇人,是何異使羊擇羊,馬擇馬,此必不可得之?dāng)?shù)也。(擇難)[22]

約翰·塞伯萊特(Sir John Sebright,1767—1846)為英國農(nóng)業(yè)學(xué)家,以改良家畜(禽)及養(yǎng)鴿術(shù)而出名。此處赫胥黎是要說明一物種在其內(nèi)部選出改良自身的主宰者的荒謬性,而嚴(yán)復(fù)以“上林之羊”“汧渭之馬”替鴿子,以卜式、伯翳替Sir John Sebright,完全置換成了中文的語境,且這一表達(dá)經(jīng)過嚴(yán)復(fù)的第一次修改后仍然保留,并見諸于后來的通行本。吳汝綸對照手稿本筆錄時(shí)顯然以為此處不妥,但也不知原文的西典為何,只好剝落漢典,將此段大意以最樸實(shí)的方式表達(dá)出來。這樣的現(xiàn)象在吳汝綸的節(jié)本中是具有規(guī)律性的,如“卮言十一”中,嚴(yán)復(fù)將“either by enlightened selfishness, or by other sort of utilitarian motives”[23]譯為“由墨之道以為人,抑由楊之道以自為也”[24],大概是由selfishness(自私)和utilitarian motives(功利主義動(dòng)機(jī))聯(lián)想到了主張“為我”的楊朱,并隨即想到楊朱在中國傳統(tǒng)語境里的對立面——主張“兼愛”的墨家,于是在“自為”的“楊之道”前,加上了“為人”的“墨之道”。吳汝綸雖不知原文如何,但在不影響段意的前提下,對此類表達(dá)他更傾向于不錄。“恕敗”一節(jié)里更能看出吳汝綸略去中人中事的執(zhí)著:

原文:Moralists of all ages and of all faiths, attending only to the relations of men towards one another in an ideal society, have agreed upon the “golden rule”,“Do as you would be done by.” In other words, let sympathy be your guide; put yourself in the place of the man towards whom your action is directed; and do to him what you would like to have done to yourself under the circumstances.(Prolegomena XI)[25]

嚴(yán)本:今泰東西之言道德者,皆曰終身可行莫如恕,平天下莫如挈炬矣。泰東者曰:己所不欲,勿施于人。所求于朋友先施之。泰西者曰:施人如己所欲受。又曰:設(shè)身而處地,待人如己之期人。(卮言十四)[26]

吳本:今西人之言道德者曰:“施人如己所欲受,待人如己所期于人。”(恕敗)[27]

嚴(yán)復(fù)為西諺“Do as you would be done by”找到了中式的對應(yīng)表達(dá)——“己所不欲,勿施于人”,這堪稱翻譯史上的經(jīng)典之例,“泰東”“泰西”的對照,在原句“Moralists of all ages and of all faiths”(任何時(shí)代、任何信仰的道德家)的語境下倒也妥帖。但在吳汝綸的認(rèn)知里,赫胥黎怎會(huì)作“泰東者”口吻?又如何會(huì)引述《論語》?這里出現(xiàn)的“泰東之言道德者”和“泰東者曰”,想必又是嚴(yán)復(fù)的自我“加戲”。

與略去中人中事相對應(yīng)的,是吳汝綸對嚴(yán)譯本里西人西事的信任和重視:

原文:Social organization is not peculiar to men. Other societies, such as those contributed by bees and ants, have also arisen out of the advantage of co-operation in the struggle for existence; and their resemblances to, and their differences from, human society are alike instructive.(Prolegomena IX)[28]

嚴(yán)本:雖然,天之所生,其能群者,乃不獨(dú)斯民而已。試略舉之:禽之能群者,如雁如烏;獸之能群者,如鹿如象,至如米利堅(jiān)之犎,阿非利加之獼,則其尤大彰明較著者也;昆蟲之能群者,有蟻有蜂。(卮言十一)[29]

吳本:夫群之為能,匪特人也,雖禽獸亦固有之。禽之能群者,若雁、若烏;獸之能群者,若鹿、若象、若米利堅(jiān)之犎、若阿非利加之獼;昆蟲之能群者,若蟻、若蜂。(蜂群)[30]

就其他物種中社會(huì)組織的存在,赫胥黎僅以蜜蜂和螞蟻為例,嚴(yán)復(fù)則在此基礎(chǔ)上分出禽、獸、昆蟲三類而言之,其中“米利堅(jiān)之犎”“阿非利加之獼”帶有鮮明的異域色彩,令吳汝綸絲毫不懷疑這不是赫胥黎的原話直譯過來。

可以說,吳汝綸的節(jié)錄試圖最大限度地保留譯作的西方色彩,有時(shí)他甚至覺得嚴(yán)譯的異質(zhì)性不夠濃厚,忍不住要為之稍作增補(bǔ),如“人擇”一章的末尾,嚴(yán)復(fù)感慨“遞擇其善種,而日摧其惡種”的累積功效之巨:“嗟乎!此真今日謀國富強(qiáng)之秘術(shù),慎勿為鹵莽者道也。”[31]到了吳汝綸這里就變成了“此今日西國富強(qiáng)之秘術(shù)也”[32]。這番感慨其實(shí)是嚴(yán)復(fù)個(gè)人的趣味,赫胥黎原作中并無對應(yīng)的話,但經(jīng)吳汝綸的手錄,《吳京卿節(jié)本天演論》“在西言西”的意味無疑又加重了幾分。

盡管吳汝綸在通信中沒有對《天演論》提出過多苛求,但是在私人化的閱讀和摘錄過程中,他對于文本的無意識(shí)改造顯示出強(qiáng)化文本西學(xué)色彩的傾向,由吳節(jié)本的這些變易,才能真正理解《天演論》吳序中那種欲言又止的姿態(tài)。

吳汝綸在《天演論》序末稱,“嚴(yán)子一文之,而其書乃骎骎與晚周諸子相上下”[33],似乎不再糾結(jié)于此書在篇章格局上的特異,而將《天演論》安頓在了中國的晚周諸子行列。就漢語文體特點(diǎn)而言,吳汝綸此舉有其合理性,劉寧將《天演論》置于晚清民國子學(xué)復(fù)興的潮流之中,指出《天演論》開篇的旁觀視角和情節(jié)化敘事,其實(shí)應(yīng)源自子學(xué)“論著”常置于卷尾的“序志”“自紀(jì)”等,只是位置由卷末變?yōu)榫硎祝送鈬?yán)復(fù)的翻譯將原作推測假定、引而不發(fā)之處都盡量言透,其明白陳述的口氣也類似漢唐的專論子書[34],可謂對吳氏的判斷進(jìn)行了詳盡補(bǔ)白。但是這一判斷的前提——“嚴(yán)子一文之”也不容忽視,這即是說,在吳汝綸看來,此書之所以能儕于晚周諸子,嚴(yán)復(fù)的翻譯是起了大作用的,由此見出嚴(yán)復(fù)之文的巨大魔力——這是為人作序的題中應(yīng)有之義。然而吳序所謂的“往者釋氏之入中國,中學(xué)未衰也,能者筆受,前后相望,顧其文自為一類,不與中國同”[35],也并不是興之所至的閑筆,否則吳汝綸也不會(huì)在《天演論》出版一年后又“舊話重提”,且語氣更為堅(jiān)定不移。

歐洲文字與吾國絕殊,譯之似宜別創(chuàng)體制,如六朝人之譯佛書,其體全是特創(chuàng),今不但不宜襲用中文,亦并不宜襲用佛書。竊謂以執(zhí)事雄筆,必可自我作古。又妄意彼書固自有體制,或易其辭而仍其體,似亦可也。不通西文,不敢意定,獨(dú)中國諸書,無可仿效耳。[36]

吳汝綸一再提及晉宋佛書翻譯的案例,無非以之示意嚴(yán)復(fù):既然佛經(jīng)翻譯足以創(chuàng)造出迥然異格的佛經(jīng)文體,西學(xué)書籍的翻譯想必也應(yīng)可以。只是嚴(yán)復(fù)的《天演論》顯然沒能達(dá)成他的這份隱含預(yù)期,最后被他安置在“晚周諸子”之間。于是,吳汝綸想象中的異質(zhì)性極強(qiáng)的西學(xué)著作,以及由此而來的“文體翻譯”的宏大設(shè)想,便被暫時(shí)存而不論了。

二 “彼書”是否“自有體制”

吳汝綸未能滿足的,是嚴(yán)復(fù)未在中國文章的體系之外自創(chuàng)一體,但是他欲經(jīng)翻譯而別創(chuàng)的“體制”,本身也是一個(gè)混沌的概念。據(jù)吳承學(xué)辨析,中國古代的文體具有多義性,可對應(yīng)西方文論中的風(fēng)格(style)、文類(genres)、形式(forms)等多個(gè)概念;更復(fù)雜的是,有時(shí)同一“體”會(huì)對應(yīng)體裁、體貌、體性以及特定的表現(xiàn)手法或修辭方法等多個(gè)層面的含義。[37]從“易其辭而仍其體”一句來看,吳汝綸所謂的“體制”似乎可以從異域語言中完整剝離出來,但“體”之所成無疑有賴于具體的語言特征與系統(tǒng),作為古文大家,吳汝綸其實(shí)深諳此道。在嚴(yán)復(fù)提出為文“失真”與“傷潔”的兩難之問時(shí),吳汝綸表現(xiàn)出了古文家對于語言的高度敏感:“鄙意:與其傷潔,毋寧失真。凡瑣屑不足道之事不記何傷!若名之為文,而俚俗鄙淺,薦紳所不道,此則昔之知言者無不懸為戒律,曾氏所謂辭氣遠(yuǎn)鄙也。”[38]俚語如“馬矢”“矢溺”,俚鄙不經(jīng)之事如“鐵脛”“尤來”(西漢末農(nóng)民起義軍之名),都是吳汝綸眼中不可進(jìn)入古文的禁忌語,正是這樣嚴(yán)格的語言潔癖,構(gòu)筑了“古文”的文體邊界之一維,由此也顯現(xiàn)出吳汝綸翻譯與文體觀念的自相齟齬之處——他希望從西方著述中抽離的“體制”,其實(shí)也牢牢建立在其自身的語言基石之上。“易其辭而仍其體”只是一種語言真空中的翻譯期待,吳汝綸意下的“體制”實(shí)際上包含了語言的要素,從而與重視語言運(yùn)用和表現(xiàn)技巧的西方修辭學(xué)、風(fēng)格學(xué)有所接軌,即如吳汝綸堅(jiān)持要保留的西人西事,也必然為譯文注入特殊的語言特征,從而影響譯文的“體制”。

回到吳汝綸思考的起點(diǎn),會(huì)發(fā)現(xiàn)“易其辭而仍其體”的期待源自他對于西文著作的想象。他雖未讀過英文原著,但由佛經(jīng)與西書類比,便大膽猜測西書“自有體制”。這里本來埋伏了極為關(guān)鍵的問題:赫胥黎的原作是否自有其“體制”?若有,是怎樣的“體制”?可惜《天演論》的古文面目似乎太為鮮明,作為嚴(yán)復(fù)知音的吳汝綸方之于晚周諸子,而章太炎乃至周氏兄弟等人言及《天演論》則將其與八股或古文勾連[39],這樣一來,自然也無必要再去探究赫胥黎原作的文體。

然而,站在當(dāng)下來看,章太炎以及周氏兄弟等人的評價(jià),不無自身的文體趣味和革新意圖使然,而著意為《天演論》揄揚(yáng)的吳汝綸又缺乏原著閱讀經(jīng)歷,他們閱讀《天演論》的感受或多或少受到自身立場和知識(shí)結(jié)構(gòu)的影響。如果我們承認(rèn)閱讀不是一個(gè)純客觀的過程,那么也應(yīng)意識(shí)到,讀者群的既有文學(xué)觀念,很有可能制約著他們對于異質(zhì)成分的感知能力。吳汝綸在閱讀《天演論》時(shí),能否感受到赫胥黎原著內(nèi)部“體制”的獨(dú)到之處,尚且是一個(gè)需要辨析的問題。

要回答這個(gè)問題,還須回到歷史的原點(diǎn)——赫胥黎的原作是否“自有體制”。隨著科學(xué)與文學(xué)的分治,科學(xué)家的文章似乎不是文學(xué)研究者所應(yīng)關(guān)心的。但在赫胥黎生活的維多利亞時(shí)代,科學(xué)與文學(xué)的界限尚未如今天這般涇渭分明,或者說,科學(xué)的專業(yè)化還是一個(gè)進(jìn)行中的狀態(tài),1869年發(fā)刊的著名自然科學(xué)雜志Nature早期卷的題詞即為華茲華斯的一句詩:

“To the solid ground

Of Nature trusts the mind that builds for aye”—Wordsworth

(“思想常新者,以自然為其可靠之依據(jù)”)

這強(qiáng)調(diào)了科學(xué)家應(yīng)追求想象力與觀察力之融合,以及科學(xué)理論在同行認(rèn)可之外,也應(yīng)達(dá)成與詩歌語境的平衡,此處華茲華斯詩句的引入,就巧妙護(hù)衛(wèi)了“科學(xué)”與“自然”的聯(lián)盟關(guān)系[40]。借助文學(xué)來為科學(xué)開疆拓土,在維多利亞時(shí)代是常見的舉措,這一方面與古典文學(xué)及詩歌在上流階層教育中的崇高地位有關(guān),另一方面也有溝通普通大眾的考慮。在這方面,赫胥黎往往被認(rèn)為是一個(gè)典型。保羅·懷特(Paul White)在《托馬斯·赫胥黎:制造“科學(xué)人”》一書中指出,赫胥黎在政治、哲學(xué)、宗教等方面的散文遠(yuǎn)比他的專業(yè)論著更廣為人知。他的兒子Leonard和孫子Aldous后來均成為蜚聲文壇的作家,他們的傳記中也都強(qiáng)調(diào)了赫胥黎在文學(xué)方面的才能與成就,隨后的學(xué)者也注意到赫胥黎的語言能力、散文風(fēng)格方面的成就以及其寬闊的知識(shí)視野[41]。可見在西方散文的脈絡(luò)中,赫胥黎的文章的確可以占據(jù)一個(gè)獨(dú)特的位置。

盡管赫胥黎現(xiàn)在通常被認(rèn)知為一個(gè)“科學(xué)人”,但他對于文辭的注重與錘煉卻絲毫不遜色于一般意義上的“文人”,同樣傾心于文章之道的嚴(yán)復(fù)選擇赫胥黎,或許也不無此方面的考慮。《托馬斯·赫胥黎的修辭與維多利亞時(shí)期科學(xué)觀念的大眾化:1854—1874》一文的作者Ed Block觀察到:

批評家們都承認(rèn),赫胥黎的很多散文是維多利亞時(shí)代科學(xué)的重要景觀,也是其有說服力的辯護(hù)。但是,很少有人嘗試準(zhǔn)確描述赫胥黎對“多樣性中的統(tǒng)一性”的推動(dòng)是如何發(fā)展的;或者他傳說中的“表達(dá)之清晰”,是如何有效適應(yīng)知識(shí)較為缺乏、偏見更為強(qiáng)烈的不同聽眾的。[42]

因此,他以赫胥黎的修辭策略為切入點(diǎn),探討1854—1874年赫胥黎的通俗科學(xué)散文的進(jìn)化過程,認(rèn)為赫胥黎的主要散文被一種奇特的結(jié)構(gòu)感和某些發(fā)展的特征模式驅(qū)動(dòng),在描述、陳說以及解說實(shí)驗(yàn)手段方面的天賦,使得他成為精準(zhǔn)的知識(shí)分子和隱喻傳統(tǒng)之間的中介;而他精湛的類比和提喻技巧,使得他的部分篇章具有了純粹的詩歌品質(zhì)。這當(dāng)然經(jīng)歷了一個(gè)漸進(jìn)的過程,包括如何將邏輯精密的演繹-歸納法與文學(xué)化的想象力結(jié)合,而又不使類比淪為松散無序、主觀隨意的比較;如何在長期的演講和授課中建立起“觀眾意識(shí)”或曰“讀者意識(shí)”,并根據(jù)維多利亞時(shí)代的讀者大眾的各種特點(diǎn)來選擇和安排自己的寫作材料和文體結(jié)構(gòu)等等。[43]科學(xué)事業(yè)中時(shí)時(shí)出現(xiàn)的辯敵讓赫胥黎不得不持之以恒地打磨自己文章的論辯術(shù),至1893年5月18日受邀在牛津發(fā)表名為“Evolution and Ethics”的演講時(shí),年屆古稀的赫胥黎寫作科學(xué)散文的技藝已經(jīng)爐火純青。

事實(shí)上,《天演論》的底本并不單純是1893年的演講內(nèi)容。在赫胥黎講座發(fā)表不久,講座內(nèi)容便以小冊子的形式出版發(fā)行,銷行狀況甚佳,但演講效果卻不盡如人意。根據(jù)《托馬斯·赫胥黎的生平和書信集》可知,除了流感所致的沙啞嗓音的干擾外,赫胥黎受邀發(fā)表的羅馬尼斯講座要求不得涉及政治和宗教(主要是基督教)話題,因此赫胥黎關(guān)于“進(jìn)化論與倫理學(xué)”的講座實(shí)際是一場“雞蛋上的舞蹈”(egg dance),很多內(nèi)容無法在該場合公開直率地言說,這使得本就深?yuàn)W的演講更加曲折晦澀。講座結(jié)束后,赫胥黎同時(shí)遭到兩個(gè)相反群體的誤解,一部分人認(rèn)為他從進(jìn)化論陣營中“叛變”了,另一部分人則認(rèn)為他拋棄了之前所持的倫理學(xué)說,這也為次年導(dǎo)言的問世埋下伏筆。[44]為了彌補(bǔ)遺憾,赫胥黎于次年又寫了一篇導(dǎo)言,內(nèi)容相較前一年的演講正文更為基礎(chǔ),[45]并于1894年將導(dǎo)言、演講正文和其他論文一起結(jié)集出版,即《進(jìn)化論與倫理學(xué)及其他論文》(Evolution and Ethics and Other Essays)。

經(jīng)過對于原作的梳理,可知“導(dǎo)言”與“論”實(shí)際產(chǎn)生于不同的語境,赫胥黎前后的寫作策略也發(fā)生了變化。后寫“導(dǎo)言”的通俗性、形象性遠(yuǎn)勝現(xiàn)場發(fā)表的“論”,就文體而言,“導(dǎo)言”顯然更接近西方文學(xué)界津津樂道的、赫胥黎一般意義上的通俗科學(xué)散文。

貫穿“導(dǎo)言”的是一個(gè)關(guān)于自然世界與人類世界的類比,赫胥黎縱橫自如地使用演繹和歸納的方法對自然界和人類社會(huì)中的種種現(xiàn)象觀點(diǎn)進(jìn)行對比分析:自然狀態(tài)下,植物乃至一切生物遵循宇宙進(jìn)化的原則或生或滅,而人類的介入打破了自然狀態(tài)。自然淘汰被消滅得越徹底,人類的繁衍越迅速,生存資源就越匱乏,于是有人試圖將宇宙進(jìn)化的原則引入人類社會(huì)。但赫胥黎表示,從宇宙進(jìn)化到社會(huì)進(jìn)化的演繹邏輯是錯(cuò)誤的,因?yàn)橥评淼那疤峒村e(cuò)誤,即自然世界與人類世界的性質(zhì)存在根本差異,人類社會(huì)的問題多與遺傳無關(guān),而是環(huán)境所致,因此不可與自然淘汰一概而論。人類對自身進(jìn)行的“園藝”,不是基于擇種留良,而是運(yùn)用科學(xué)與道德創(chuàng)造出更利于人類生存的條件,并進(jìn)行自我約束與克制,這才是無法從自然世界中歸納出來的、人類世界的生存法則。這樣一番從自然到倫理的論述,卻絲毫不讓人感到枯燥乏味,這不得不歸功于文學(xué)化的想象力。

赫胥黎擅長取譬設(shè)喻,將抽象的生物學(xué)和倫理學(xué)知識(shí)與具體可感的形象作精巧的勾連。導(dǎo)言一開始呈現(xiàn)的就是一幕想象的英國南部的自然風(fēng)景,由此一點(diǎn)點(diǎn)放大到無盡的宇宙時(shí)空。這在《天演論》中被處理為赫胥黎視角下的“懸想”,但并不減想象本身的魅力和趣味。魯迅回憶初讀《天演論》的體驗(yàn)稱:“哦,原來世界上竟還有一個(gè)赫胥黎坐在書房里那么想,而且想得那么新鮮?”[46]恐怕并不純是戲劇化的表達(dá)。此外,園藝與橋梁、船艦的維修類比,殖民過程與園林形成過程的類比,蜂群與人群的類比,伊甸園中的蛇與人類社會(huì)中的過剩者的類比等,均構(gòu)成了推進(jìn)文章論述的重要節(jié)點(diǎn)。甚至可以說,赫胥黎在第二節(jié)引入“園藝”的取譬是如此巧妙,以至于與導(dǎo)言部分的各節(jié)都能找到契合點(diǎn),如:

園地同其他每一件人類技藝成品一樣,都是宇宙過程通過和借助人的體力和智力發(fā)生作用的結(jié)果;同時(shí),園地與在自然狀態(tài)中創(chuàng)造出的其他每一件人工制品一樣,自然狀態(tài)的作用總是傾向于破壞它和毀滅它。(三)

不僅自然狀態(tài)與園地的人為狀態(tài)相對立,而且園藝過程的原理,即建立和維護(hù)園地的原理,也與宇宙過程的原理相對立。(四)

殖民過程與園地的形成過程非常相似,這是發(fā)人深省的。(五)

現(xiàn)在我們設(shè)想有一位行政長官……他接下來的行事方式與園丁管理園地如出一轍。首先,他全面毀滅和驅(qū)趕本地的競爭對手,不管是人還是野獸抑或植物,盡可能地制止外部競爭的影響。同時(shí),這位行政長官以成功的殖民地理想模型來挑選他的成員,就像園丁根據(jù)使用或美觀的理想標(biāo)準(zhǔn)來選擇植物一樣。(六)

如果行政長官完全按科學(xué)思維的指導(dǎo)行事,那么他就會(huì)像園丁一樣,采取系統(tǒng)根除或驅(qū)逐過剩者的辦法,來應(yīng)對這個(gè)極為嚴(yán)重的困難。(七)

如果園丁在對待雜草、鼻涕蟲、鳥和其他入侵園地的動(dòng)植物時(shí),也設(shè)身處地地為它們著想,那么園地將變成什么樣呢?(十一)

在現(xiàn)代世界里,人類對自身所進(jìn)行的園藝活動(dòng),實(shí)際上不是去進(jìn)行選擇,而是限于去履行園丁的另一種職能。(十五)[47]

似乎經(jīng)由“園藝”這個(gè)類比的中介和轉(zhuǎn)化,一切復(fù)雜的理論都能在演繹和歸納后獲得形象化的理解,這是赫胥黎的科學(xué)散文的想象力與嚴(yán)謹(jǐn)性結(jié)合之力證。類比、隱喻等修辭技術(shù)被連篇大量地使用,乃至組織起整篇文章論述的結(jié)構(gòu),成為赫胥黎科學(xué)散文的突出文體特征。

與導(dǎo)言相比,作為正論的講座內(nèi)容明顯缺乏形象化的類比和想象。盡管在開頭,赫胥黎也試圖用“杰克與豆稈”的童話奇遇引起現(xiàn)場聽眾的興趣,仿佛接下來要進(jìn)入的是一場類似的“科學(xué)之旅”,但很快我們會(huì)發(fā)現(xiàn),赫胥黎不過是以豆種的循環(huán)歸納出宇宙循環(huán)進(jìn)化之理,借豆稈上下的世界展現(xiàn)理想世界與普通世界的落差而已。很快他就拋棄了這個(gè)講述的框架,而正面進(jìn)入古印度和古希臘的早期進(jìn)化理論。盡管導(dǎo)言與正論要闡發(fā)的終極論點(diǎn)是接近的,但二者實(shí)際上有通俗和深?yuàn)W之別,文學(xué)效果也大相徑庭。或許是因?yàn)楹振憷鑼ε=虼髮W(xué)的聽眾預(yù)期過高,故而采用了更為嚴(yán)肅、理論化的文體,他在后來出版的《進(jìn)化論與倫理學(xué)及其他論文》的序言中反思道:

……由于我忘記了公眾演講的一句格言,我的演講效果打了折扣。這句格言是演講大師法拉第傳授給我的。有一次,一個(gè)演講新手要給一群頗有教養(yǎng)的一流聽眾演講,他問法拉第先生,可以假定聽眾知道什么,這位已故的演講大師斷然回答道:“他們什么都不知道!”

使我感到羞愧的是,作為一個(gè)已經(jīng)隱退的演講老手,我畢生都因這句關(guān)于演講策略的名言獲益良多,但我卻在關(guān)鍵時(shí)刻把它忘得一干二凈。我愚蠢地認(rèn)為,我不需要去重復(fù)許多我認(rèn)為是早有定論的,并且實(shí)際上我在先前一些場合就已經(jīng)提出而無人反駁的命題。[48]

法拉第的名言揭示了“演講”這一公共活動(dòng)在專業(yè)與普及之間的特殊位置,對此有所覺知的赫胥黎也在實(shí)踐中調(diào)適著發(fā)言的身段和內(nèi)容,以適應(yīng)公眾的需求。這則關(guān)于演講大師法拉第的故事,其實(shí)早在赫胥黎1893年10月27日寫給塞思教授(Professor Seth)的書信中便被提及了,對于講座遭到誤解的情形,當(dāng)時(shí)他調(diào)侃道:“我的聽眾并不是一群普通的聽眾,但我不應(yīng)該忘記法拉第的規(guī)則。”[49]與“普通聽眾”相對的,即以英國最高學(xué)府為代表的“頗有教養(yǎng)的一流聽眾”,可見赫胥黎一開始的確以為,抽象的學(xué)理式敘述會(huì)更宜于牛津大學(xué)聽眾的身份,不過,后來的事實(shí)證明這是一次誤判——必須承認(rèn),即使聽眾是頂尖大學(xué)的學(xué)生,也不一定都具有相當(dāng)水平的倫理學(xué)、古希臘和古印度哲學(xué)的知識(shí)背景。

如赫胥黎坦言,作為一個(gè)“演講老手”,他的演講大多是頗為成功的,其重要原因即是他預(yù)設(shè)聽眾群并不具備相關(guān)的知識(shí)儲(chǔ)備,因此,他的演說和文章盡量采用直白形象的表述方式,使沒有接受專業(yè)訓(xùn)練的人也能理解,這是赫胥黎的科學(xué)散文廣泛而持續(xù)的魅力所在,由此也造就了一種特殊的通俗科學(xué)文體。而在專業(yè)化已成定局的當(dāng)下,赫胥黎的文章仍然能在文學(xué)圈子里被討論,靠的恐怕不是高度專業(yè)化的論述,而是修辭技術(shù)乃至文體獨(dú)具特色的通俗科學(xué)散文,牛津大學(xué)的演講事件本身就是一例證明。在《進(jìn)化論與倫理學(xué)及其他論文》序言中,赫胥黎似乎有些懊惱,但他有意設(shè)定讀者預(yù)期并據(jù)此而安排寫作文體的姿態(tài)已經(jīng)浮現(xiàn)出來,因此當(dāng)他“補(bǔ)救”式地開始寫作導(dǎo)言,也注定《進(jìn)化論與倫理學(xué)》上、下卷的文體將呈現(xiàn)出兩種不同的面貌。

三 修辭術(shù)與內(nèi)在邏輯的跨語際表達(dá)和遭拒

讓赫胥黎在文學(xué)史上留下印記的,是他的通俗科學(xué)散文,這與其文章的修辭技術(shù)密不可分,從某種意義上來說,修辭也正是赫胥黎文章的顯著“體制”特征。在此前提下,吳汝綸“妄意”的赫胥黎原著之“體制”,其實(shí)可以落實(shí)到修辭層面,即形象化且成系統(tǒng)的類比、隱喻修辭,且這套修辭術(shù)中已然蘊(yùn)藏著近代生物學(xué)通過解剖而獲得的嚴(yán)密邏輯性和科學(xué)思維。

中國古代散文傳統(tǒng)中同樣不乏想象力豐富、善于取譬說理的大家,但值得注意的是,赫胥黎的類比設(shè)喻背后,是生物學(xué)家對于生物體結(jié)構(gòu)的慧眼與洞察。正如Ed Block所指出,“真正的同系物”的發(fā)現(xiàn)——正如赫胥黎的一些具有革命性的物種分類所呈現(xiàn)的那樣——意味著識(shí)別出人體或其他結(jié)構(gòu)體的基本相似性的能力[50]。與純粹的文學(xué)性的類比修辭不同,赫胥黎的通俗科學(xué)散文依靠的不是,或說主要不是感官的感知,而是現(xiàn)代生物學(xué)、解剖學(xué)建立起來的系統(tǒng)性邏輯。在這套修辭術(shù)的背后,是進(jìn)化論在19世紀(jì)掀起的波瀾壯闊的時(shí)代潮流。

赫胥黎對達(dá)爾文及進(jìn)化論的捍衛(wèi)衍生出了許多經(jīng)典故事,但從學(xué)理上對達(dá)爾文的理論起到強(qiáng)大拱衛(wèi)作用的,當(dāng)屬赫胥黎1863年出版的名著《人類在自然界中的位置》。在這部著作中,赫胥黎將人類、類人猿和大猩猩在解剖結(jié)構(gòu)(包括頭骨、腦顱容量、大腦、牙齒以及手腳骨等)和行為習(xí)性等方面進(jìn)行了比較,給出了胚胎學(xué)方面的證據(jù),詳細(xì)討論了人類和次于人的動(dòng)物的關(guān)系,從而如書題所言——界定了人類在自然界中的位置[51],這成為他支持達(dá)爾文學(xué)說的強(qiáng)有力證據(jù)。可以說,進(jìn)化論的提出和勝利本身就基于19世紀(jì)以來的生物解剖和比較實(shí)踐,在結(jié)構(gòu)體的對比中,從達(dá)爾文到赫胥黎等進(jìn)化論的擁躉們建立起嚴(yán)密的論證。當(dāng)這種生物學(xué)式的類比思維被挪移到文學(xué)里,就出現(xiàn)了赫胥黎散文中堪稱自成一體的類比修辭,也正是因此,“園藝”可以放在導(dǎo)言中的各節(jié)作為參照,因?yàn)檫@不是基于靈光一閃的文學(xué)想象,背后有“植物—生物—人”這個(gè)從歸納到演繹的嚴(yán)密邏輯架構(gòu)。

誕生在現(xiàn)代科學(xué)語境中的修辭術(shù),反映了19世紀(jì)以來人類對于自我及世界的認(rèn)知模式的巨大變革,其深層的邏輯關(guān)系也潛移默化地影響著文章的體制;在此意義上,《天演論》顛覆近代中國的思想觀念的同時(shí),也將從一個(gè)更為宏觀的層面對中國傳統(tǒng)的文體框架提出擴(kuò)容的要求。需要指出的是,這與吳汝綸“易其辭而仍其體”的期待不可等而論之,吳汝綸的說法更像是把翻譯視為一種透明的介質(zhì),而如眾所見,《天演論》的翻譯并沒有遵循這條淺顯的思路。也正因此,《天演論》究竟如何吸納赫胥黎原著的文體,是有待厘清的一個(gè)問題。

盡管經(jīng)過嚴(yán)復(fù)的精心“達(dá)詣”,《天演論》在字句層面儼然不沾西文氣息,但從修辭層面來說,嚴(yán)復(fù)的翻譯很大程度上轉(zhuǎn)現(xiàn)了赫胥黎的生物學(xué)式類比設(shè)喻,在嚴(yán)復(fù)著意使用的“漢以前字法、句法”之中,大量出現(xiàn)的生物學(xué)式類比設(shè)喻匯聚成了一股外來文章的脈搏。

類比修辭與推理邏輯是互為表里的,西學(xué)修養(yǎng)深厚的嚴(yán)復(fù)對于西方的邏輯學(xué)并不陌生,在《天演論》手稿本的導(dǎo)言中,他就提出:“迨治西洋名學(xué),見其所以求事物之故,而察往知來也,則有內(nèi)導(dǎo)之術(shù)焉,有外導(dǎo)之術(shù)焉。內(nèi)導(dǎo)云者,察其曲而見其全者也,推其微以概其通者也;外導(dǎo)云者,據(jù)大法而斷眾事者也,設(shè)定數(shù)而逆未然者也。”[52]所謂內(nèi)導(dǎo)、外導(dǎo)(在慎始基齋本中亦作內(nèi)籀、外籀),即歸納和演繹兩種推理方法,嚴(yán)復(fù)在《天演論》序中稱西方邏輯學(xué)與《易》的“本隱之顯”、《春秋》的“推見至隱”相契合,已見出他在熟稔的前提下溝通中西學(xué)術(shù)的沖動(dòng),由此可推測,他對赫胥黎的類比設(shè)喻中的邏輯結(jié)構(gòu)應(yīng)有所自覺。如果不聚焦于字、句的特征,而是將眼光放大到《天演論》通篇,則會(huì)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)復(fù)將赫胥黎的修辭與邏輯有效地整體“搬遷”過來,依然以“園藝”為例進(jìn)行對照:

原文:Let us imagine that some administrative authority…He would proceed in the same fashion as that in which the gardener dealt with his garden. In the first place, he would, as far as possible, put a stop to the influence of external competition by thoroughly extirpating and excluding the native rivals, whether men, beasts or plants. And our administrator would select his human agents, with a view to his ideal of a successful colony, just as the gardener selects his plants with a view to his ideal of useful or beautiful products.(Prolegomena VI)[53]

嚴(yán)本:是圣人者,其措施之事當(dāng)如何?曰:彼亦法園夫之治園已耳。圣人之于民,猶園夫于其草木也,園夫欲其草木之殖,凡可以害其草木者,匪不芟夷勦絕之。……故其為草昧之君也,其余草萊、猛獸、戎狄,必有其烈之、驅(qū)之、膺之之事。其立達(dá)人,與其所選舉以輔治者,將惟其賢,亦猶園夫之于果實(shí)華葉,其所長養(yǎng),必其適口與悅目者。[54](卮言八)

這一段由園地的維護(hù)修整,類推至人類世界的統(tǒng)治法則,在導(dǎo)言中起著關(guān)鍵的承上啟下作用。“園丁”對應(yīng)“圣人”,“植物”對應(yīng)“民”,“殖民地”對應(yīng)“國家”,由此,自然界與人類社會(huì)的對應(yīng)性逐步建立起來。嚴(yán)復(fù)的譯文恰如其分地轉(zhuǎn)達(dá)了赫胥黎的修辭技術(shù)和推理邏輯,在界定“人—自然”的位置感方面,《天演論》相比于Evolution and Ethics,并不讓人感到有何缺失。然而上引的這段譯文,在吳汝綸的摘抄中恰恰被略去了,似乎在吳汝綸看來,園藝與人類社會(huì)的類比是前文已經(jīng)述及的,沒有“同義反復(fù)”的必要。這也引發(fā)了一個(gè)必須直面的問題:這種文學(xué)想象與科學(xué)邏輯結(jié)合的文章體制,在晚清的讀者群體中是否能被有效識(shí)別,尤其是在古文字句的包裹之下?

此時(shí),吳汝綸的節(jié)本為我們提供了一個(gè)案例。對讀之下可以發(fā)現(xiàn),吳節(jié)本在上卷導(dǎo)言的減省幅度遠(yuǎn)大于下節(jié)的正論,除了部分中人中事和正反對仗句的拆解外,略去最多的恰恰在于諸多“取譬設(shè)喻”性質(zhì)的類比。不妨以原作和嚴(yán)譯手稿本、吳節(jié)本就“蜂群”與“人群”的差異對比為例:

原文:But is this vast and fundamental difference between bee society and human society. In the former, the members of the society are each organically predestined to the performance of one particular class of functions only. If they were endowed with desires, each could desire to perform none but those offices for which its organization specially fits it; and which, in view of the good of the whole, it is proper it should do. So long as a new queen does not make her appearance, rivalries, and competition are absent from the bee policy. Among mankind, on the contrary, there is no such predestination to a sharply defined place in the social organism. However much men may differ in the quality of their intellects, the intensity of their passions, and the delicacy of their sensations, it cannot be said that one is fitted by his organization to be an agricultural laborer and nothing else, and another to be a landowner and nothing else.[55]

(譯文:不過,在蜜蜂社會(huì)和人類社會(huì)之間,也存在著巨大的、根本性的差異。在蜜蜂社會(huì)里,其成員在器官構(gòu)造上,注定只能執(zhí)行一種特殊類型的職能。假如蜜蜂被賦予欲望,能夠按其所愿做某項(xiàng)工作,它也只會(huì)選擇特別適合其器官組織的任務(wù)。從蜂群的整體利益來看,蜜蜂這樣做也是非常合適的。只要沒有新的蜂后出現(xiàn),蜜蜂社會(huì)里就不會(huì)出現(xiàn)敵對和競爭。與此相反,在人類社會(huì)里,并不存在這種預(yù)先注定的對其成員的嚴(yán)格定位。無論人類個(gè)體在智力高低、感情強(qiáng)度和感覺靈敏度上存在多大差異,都不能說某個(gè)人只適合做農(nóng)民,不適合干其他的,某個(gè)人只適合做地主,不適合做其他工作。[56])

嚴(yán)本:然則人蟲之間,卒無異乎?曰:有。鳥獸昆蟲之于群也,因生而受形,爪翼牙角,各守其能,可一而不可二,如彼蜂然。雌者雄者,一受其成形,則器與體俱,專專然趨為一職,以畢其生,以效能于其群而已矣,又烏知其余?假有知識(shí),則知識(shí)此一而已矣;假有耆欲,亦耆欲此一而已矣。何則?形定故也。一壺之內(nèi),新王不生,則本其形以為事,各奮其職,以應(yīng)其群之所需,相待而不可偏廢,而又安用其爭也哉!至于人則不然,其受形雖有大小強(qiáng)弱之不同,其賦性雖有愚智巧拙之相絕,雖情感知覺,亦誠有不可以齊一者。然天固未嘗限之以定分,使其劃然為一而不得跂其余。曰此可為士,必不可以為農(nóng),曰此終為小人,必不足以為君子也。[57]

吳本:然則無以異乎?曰:有。鳥獸蟲之生也,其受形而成能,專專焉趨為一職,而不知其余。其知一知也,其欲一欲也。何則?形定故也。人則不然,其受形雖一也,其賦性之愚智巧拙,萬相懸焉。天固未嘗限域之,曰爾可為士,不可以為農(nóng),爾終為小人,不足與為君子。[58]

不難看出,赫胥黎的原作帶有濃厚的生物學(xué)色彩。他對于“蜂群”與“人群”的差異類比基于這兩類生物體的器官構(gòu)造,不同蜂種的器官構(gòu)造決定了其履行的相應(yīng)職能,由此形成良性的社會(huì)分工,而人體的生理差異遠(yuǎn)未顯著到足以天然界定人類的分工。這個(gè)類比蘊(yùn)含著一個(gè)邏輯推理過程:“蜂群的生理差異決定群體分工”—“人類的生理差異不決定群體分工”—“蜜蜂社會(huì)與人類社會(huì)有根本性差異”。嚴(yán)復(fù)的翻譯抓住了這個(gè)類比的生物學(xué)背景以及邏輯關(guān)系,甚至補(bǔ)充了更為具體的“爪翼牙角,各守其能”來說明“器”與“職”的關(guān)系,可見嚴(yán)復(fù)把握住了赫胥黎文體修辭的核心特質(zhì),盡管使用的是古文的形式,但是赫胥黎的生物學(xué)式類比論證的精髓并不有失。

而吳汝綸摘抄中略去的,正是這種基于生物體與人體結(jié)構(gòu)出發(fā)的類比視點(diǎn),由此導(dǎo)致的不僅僅是觀點(diǎn)的抽象化,更是文本邏輯的模糊化。嚴(yán)本指出人有“受形”“賦性”等懸殊,但這些天生的因素并不構(gòu)成限定發(fā)展的絕對條件;而吳本將“受形”與“賦性”對立起來,即是說人的形體構(gòu)造雖然相同,但稟賦有差,隨后仍然得出“天固未嘗限域之”的結(jié)論來。表面上看,吳汝綸與嚴(yán)復(fù)抵達(dá)的終點(diǎn)并無二致,但細(xì)細(xì)推敲二者的來路,會(huì)發(fā)現(xiàn)有著根本的思維差異。嚴(yán)復(fù)承接了赫胥黎的邏輯,把人類視為自然界中的生物體之一,正如蜂群中不同蜂種有著生理結(jié)構(gòu)的差異,人類在形體上也呈現(xiàn)出大小強(qiáng)弱的不同(注:“其受形雖有大小強(qiáng)弱之不同”一句在赫胥黎的原文中并無對應(yīng)的表達(dá),應(yīng)是嚴(yán)復(fù)根據(jù)赫胥黎原意和論述方式發(fā)展而來),內(nèi)在“賦性”“情感知覺”更千差萬別,但這種差異并不像蜂群那樣是決定性的,這也是人類雖屬自然界中的一分子,而又有別于“鳥獸昆蟲”的獨(dú)特性所在,由此再引入“倫理道德”之于人類的特殊意義。而吳汝綸的“其受形雖一也,其賦性之愚智巧拙,萬相懸焉”,卻默認(rèn)人類的“受形”并無差異,這在注重生物體結(jié)構(gòu)的赫胥黎那里,恐怕是不能被認(rèn)可的;更重要的是,倘若人類在“受形”方面的不均被抹平,從而與“鳥獸蟲”有著截然的區(qū)別,便會(huì)使得人類作為“生物體之一種”的位置感趨于消散,突出的是人類與其他物種的隔膜,那么人群和蜂群的類比就會(huì)失去最底層的生物學(xué)支撐,而滑向普通隨意的文學(xué)想象。

物種之間的差異當(dāng)然是存在的,但拋開差異的程度來談?wù)撐锓N,對于認(rèn)同進(jìn)化論的生物學(xué)家而言,顯然是不合適的。赫胥黎曾這樣論述哺乳類動(dòng)物:“我們能發(fā)現(xiàn)它們之間都存在著已知或者未知的各種差異。例如:四肢的大小、比例和結(jié)構(gòu),胸椎和腰椎的連接,骨骼是否利于攀登、跳躍或者奔跑,牙齒的數(shù)量和形狀,頭骨和大腦的特征等等。它們之間的這些差異并不能掩蓋它們在組織構(gòu)造等所有重要和基本特征上的密切聯(lián)系,這種類似在它們與其他動(dòng)物之間有著明顯的差別。也正是因?yàn)槿绱耍瑒?dòng)物學(xué)家們把這些動(dòng)物放在了一個(gè)目。”[59]這非常具體地說明了“差異”和“類似”的程度在界定物種時(shí)發(fā)揮的標(biāo)尺作用,更進(jìn)一步說,進(jìn)化學(xué)說的合理性建立在這樣的事實(shí)之上:人與猩猩及黑猩猩之間的差異不如它們與猴類之間的差異大,因此可以斷定,黑猩猩更接近人類,而非猿猴。

赫胥黎小心地把握著這個(gè)標(biāo)尺,既不松懈對于人類起源的事實(shí)的堅(jiān)持,也肯定由猿到人經(jīng)歷了一場突破性的飛躍,而進(jìn)化論對立陣營則充滿了曖昧不清的論調(diào):“知識(shí)、憐憫心以及對善惡的判斷使得我們與那些殘忍的獸類有著本質(zhì)的區(qū)別。我們是凌駕于它們之上的人類。”赫胥黎并不質(zhì)疑人類的智慧與尊嚴(yán),但他要說的是:“我竭盡全力不讓這種虛榮心影響我的判斷”,“用智力以及尊嚴(yán)等情感因素來劃分人類與獸類的界限是愚蠢的,實(shí)際上,有些低級動(dòng)物中也已經(jīng)萌發(fā)了感情和智力等高級能力”。[60]無論是就生理結(jié)構(gòu)還是就情感因素來比較生物體,赫胥黎始終透露出一種清醒的分寸感,根據(jù)必要的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物種之間的歸并或區(qū)隔,這種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某叨纫彩呛振憷璧念惐刃揶o在豐富的感染力之外,更具有整體邏輯性的原因所在。

從Evolution and Ethics到《天演論》,嚴(yán)復(fù)的翻譯一定程度上實(shí)現(xiàn)了修辭文體與內(nèi)在邏輯的跨語際表達(dá),然而吳汝綸在閱讀摘錄《天演論》時(shí),并不重視類比中的邏輯關(guān)系,甚至可能視其為冗余,將用于幫助闡發(fā)邏輯關(guān)系的類比設(shè)喻略去,就在這場目的為“捕捉重點(diǎn)”的摘錄中,吳汝綸無意中拒絕了他本希望移植到中國傳統(tǒng)文章中的特殊文體。

頗有意味的是,赫胥黎曾在一次演講中提到他理想的生物學(xué)學(xué)習(xí)方法,某種意義上也反映了他對于這個(gè)世界的認(rèn)知觀念:“所有的語言對于它所論述的事物都不過是象征符號,事物越復(fù)雜,它的象征符號就越貧乏,它的語言定義就越需要用從對它所代表的事物的操縱、觀察和接觸中直接獲得的信息來補(bǔ)充。”[61]也即語言如果失去了具體現(xiàn)實(shí)事物的支撐,則會(huì)變成貧乏薄弱的空符。

在此信念的指導(dǎo)下,赫胥黎帶領(lǐng)學(xué)生穿梭在生物實(shí)驗(yàn)室里,解剖各種動(dòng)物和植物以了解其構(gòu)造,這些解剖活動(dòng)花費(fèi)了幾乎所有課程時(shí)間,對此他表示:“課程的目的不是培養(yǎng)熟練的解剖者,而是要每個(gè)學(xué)生運(yùn)用感官印象,對動(dòng)物王國中的每一個(gè)主要分類的特殊結(jié)構(gòu)有一個(gè)清楚和明確的概念……這樣,他在讀書時(shí)就能有所收獲,因?yàn)槊看嗡龅揭粋€(gè)結(jié)構(gòu)的名稱,頭腦中就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)名稱在他讀到的那個(gè)生物中所代表部分的確定形象,因此,閱讀就不僅僅是閱讀了。它不只是單詞的重復(fù)。”[62]這套生物學(xué)的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)其實(shí)也是赫胥黎關(guān)于“詞”與“物”之思考的延伸,由此,生物學(xué)式的類比設(shè)喻對于赫胥黎的重要性不言而喻,甚至可以說,這已經(jīng)作為一種寫作理念貫徹在赫胥黎的科學(xué)散文中。如果把赫胥黎的文章視為一場公開的生物實(shí)驗(yàn)課,那么作為喻體的“園藝”就是被用來解剖示范的小龍蝦,以具體而微地說明生物演化的復(fù)雜規(guī)律。赫胥黎強(qiáng)調(diào):

在科學(xué)教育中,教師所要做的是讓每個(gè)學(xué)生心中都有對科學(xué)事實(shí)最基本、最堅(jiān)定的認(rèn)識(shí)。這不僅僅需要語言來對他們進(jìn)行強(qiáng)化,還需要通過感知讓他們身體的每一個(gè)部位都能銘記這一點(diǎn),以至于他們能在任何時(shí)候、任何情況下都能用確鑿的事實(shí)和生動(dòng)的圖解對每一個(gè)術(shù)語、每一個(gè)規(guī)律進(jìn)行解說。[63]

聯(lián)想到赫胥黎在牛津大學(xué)的演講,Evolution and Ethics中的類比設(shè)喻與抽象說理恰如“生動(dòng)的圖解”與“語言的強(qiáng)化”,二者共同構(gòu)成了赫胥黎科學(xué)教育不可或缺的一體兩面。赫胥黎的寫作根植于他所置身的時(shí)代和文學(xué)傳統(tǒng),現(xiàn)在雖無法定論精通西學(xué)的嚴(yán)復(fù)對此的理解程度,但從《天演論》所呈現(xiàn)的面貌來看,赫胥黎的修辭文體大體完足;而吳汝綸與赫胥黎處于完全不同的語境,對其文學(xué)傳統(tǒng)更為隔膜,他的《天演論》閱讀和節(jié)錄,實(shí)際上滲透著桐城文家的趣味與手筆。

吳汝綸與桐城派的關(guān)系前人多有述及,可以確知的是,吳汝綸出身桐城,受桐城派古文的熏陶,對鄉(xiāng)邦古文傳統(tǒng)充滿敬意與自豪,但亦受曾國藩為首的湘鄉(xiāng)派濡染,較之姚鼐為核心的典型桐城派,氣象有所擴(kuò)大,此外也并不主張刻意于古文中闡發(fā)義理、馳騁考證之學(xué)[64],這顯示了他與桐城派核心圈子的距離。但吳汝綸也高度認(rèn)可桐城文“體潔”的優(yōu)點(diǎn),毫不吝嗇地稱贊“桐城諸老,體潔氣清,海內(nèi)所宗”[65],在這一點(diǎn)上又可發(fā)掘出他與桐城文家的關(guān)聯(lián)。

吳汝綸曾與嚴(yán)復(fù)論及《歐洲國史略》一書,嚴(yán)復(fù)認(rèn)為此書類似于中國所謂的長編、紀(jì)事本末,大約謂其敘事相當(dāng)詳盡繁復(fù),吳汝綸對此頗有不滿:“歐洲紀(jì)述名人,失之過詳,此宜以遷、固史法裁之。文無裁剪,專以求盡為務(wù),此非行遠(yuǎn)所宜。”[66]“過詳”“求盡”在這里成了文章的疵處,須加以適當(dāng)?shù)牟眉舨拍?ldquo;行遠(yuǎn)”,這隱約便有桐城文務(wù)簡潔的回響。可以說,“裁剪”是吳汝綸從桐城前輩中繼承而來,也是他作為古文家所一以貫之的文章觀念和行文習(xí)慣,這種趣味也由古文遞進(jìn)而至譯文。吳汝綸1902年的日記中對兒子的翻譯試筆有過評價(jià):“啟兒所譯《萬國史》,條理簡明乃元書佳處,譯筆暢達(dá),文字有篇法,不似近時(shí)譯本之枝枝節(jié)節(jié),當(dāng)為善本。”[67]吳汝綸一邊稱道原書條理簡明,一邊贊許兒子譯筆暢達(dá),言下不無對當(dāng)前譯本普遍“枝枝節(jié)節(jié)”狀況的不滿,這很有可能就是譯文缺乏剪裁造成的問題。吳汝綸始終認(rèn)為,譯書一事對譯者本身的文學(xué)能力有極高要求,他不僅稱贊嚴(yán)復(fù)道“文如幾道,可與言譯書矣”[68],直至1901年,在與日本僧人藏田得能談?wù)摗赌鶚劷?jīng)》的南北版本差異時(shí),他還堅(jiān)持相信謝靈運(yùn)翻譯的南本要?jiǎng)龠^北本,只因“中國譯經(jīng),謝公文學(xué)最高”,“文高則譯義亦深”[69]。或許在吳汝綸的認(rèn)知中,裁剪作為一種觀念乃至習(xí)慣,即應(yīng)內(nèi)蘊(yùn)在古文作者與西書譯者的文學(xué)能力之中。

因此,吳汝綸對于《天演論》的摘錄,何嘗不是一種下意識(shí)的“裁剪”。可以想見,《天演論》所保留、呈現(xiàn)的繁復(fù)修辭,于吳汝綸而言很可能是一些無謂的枝枝節(jié)節(jié),通過裁除減省這些叢生蔓延的枝節(jié),他把《天演論》改造成了更符合自身的寫作、閱讀習(xí)慣的理想文體,但這個(gè)過程中拒絕與流失了什么,卻可能是難以自知而意味深長的。

結(jié) 語

回到英語文學(xué)的傳統(tǒng)來看,赫胥黎原著的鮮明風(fēng)格,尤其體現(xiàn)在他的修辭手法上,其科學(xué)散文和演講都帶有文學(xué)品格,原因之一在于他的類比設(shè)喻技巧,而且這種修辭技術(shù)背后有著生物學(xué)家對于結(jié)構(gòu)的迷戀熟稔,接引上的是19世紀(jì)進(jìn)化論的科學(xué)傳統(tǒng)。這種成規(guī)模的修辭雖然經(jīng)嚴(yán)復(fù)的“達(dá)詣”移植到中文語境里,但在作為讀者的吳汝綸那里,這些修辭的反復(fù)搖曳似乎是無關(guān)緊要的,他常常略過這些作為類比的“例子”而迅速抵達(dá)觀點(diǎn),并且認(rèn)為《天演論》未做到“其文自成一類,不與中國同”,可見吳汝綸并沒有經(jīng)由嚴(yán)復(fù)的翻譯感受到赫胥黎文體的獨(dú)特性,這其中,固有的文章觀念和行文習(xí)慣可能起了一定阻隔作用,這里存在的是“文體如何感知”的問題。

在晚清的翻譯大潮中,“新文體”成了西學(xué)想象的重要內(nèi)容之一,但除了新造詞匯、句法等可以一眼識(shí)別出的“舶來品”之外,修辭乃至文字背后的主導(dǎo)思想是否也能成為塑造文體的方式?對于著意經(jīng)營文體事業(yè)的人來說,文本的修辭和思想當(dāng)然是內(nèi)在于文章體制而需要勤加耕耘的,但這無疑是一個(gè)模糊地帶,有因面貌不清而被忽略的風(fēng)險(xiǎn),而“文體”偏偏不單是氤氳在個(gè)人文本中的“小氣候”,它需要來自讀者、同行的品鑒和認(rèn)同,因此“文體”的生長不僅要依靠寫作者的“自我作古”、超拔不群,也需要同時(shí)代或稍后讀者群的敏銳感知和主動(dòng)發(fā)掘。吳汝綸關(guān)于《天演論》的商榷和《吳京卿節(jié)本天演論》的“無聲意見”所反饋出的,正是不通英文且古文觀念深厚的晚清士大夫群體沖破語言阻隔去辨析出另一文體的困難性,這也預(yù)示著隨著中西文化交通的深入,兼具閱讀原文能力和文體革新意識(shí)的文學(xué)家將從西方文學(xué)中汲取更多的滋養(yǎng)。

劉文欣

北京大學(xué)中文系

100871

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號